Особенность научной работы состоит в том, что это, прежде всего, целенаправленная и активная деятельность. Для науки характерными являются системная организация, обоснованность и доказанность. Хоть в науке известны случайные открытия, однако, только тщательно спланированное и хорошо оснащенное современными средствами научное исследование позволяет вскрыть и глубоко познать объективные закономерности развития как природы, так и общества. То есть для успеха научного исследования его необходимо правильно организовать, спланировать и выполнять в определенной последовательности. Эти планы и последовательность действий зависят от вида, объекта и целей научного исследования.

Применительно к прикладным научно-исследовательским работам выделяют следующие основные этапы.

1. Формулировка темы, определение цели, задач, объекта и предмета исследования.

2. Составление концепции, программы и плана исследования.

3. Разработка системы методов исследования и приемов их эффективного применения.

Лекция № 5 Последовательность этапов, периодов по организации строительного производства

4. Сбор, систематизация и анализ эмпирического материала. Экспериментальные исследования. Проверка и уточнение гипотезы.

5. Анализ и оформление результатов исследования.

6. Внедрение результатов и определение экономической эффективности.

4.1. Формулировка темы, определение цели, задач, объекта и предмета исследования. Этот этап научного исследования предполагает:

ü общее ознакомление с проблемой, по которой следует выполнять исследование;

ü предварительное ознакомление с литературой и классификация важнейших направлений;

ü подбор и составление библиографических списков отечественной и зарубежной литературы;

ü изучение научно-технических отчетов по теме различных организаций соответствующего профиля;

ü составление аннотаций источников;

ü составление рефератов по теме;

ü анализ, сопоставление, критику прорабатываемой информации;

ü обобщение, критику, составление собственного суждения по проработанным вопросам;

ü формулировку методических выводов по обзору информации.

Таким образом, основное внимание на первом этапе уделяется изучению и анализу литературных и других источников с целью:

1) обоснования научной проблемы и темы исследования;

2) выявления и накопления научных фактов с помощью анализа и синтеза разнообразных источников знаний, а также научного описания фактов;

3) теоретического обобщения результатов первичного научного исследования (объяснение, сопоставление, выводы);

4) формулирования объекта, предмета, цели и задач исследования.

Определимся с терминологией этого этапа. В научно-исследовательской работе различают направления, проблемы и темы.

Научное направление – сфера научных исследований научного коллектива, посвященных решению каких-либо крупных, фундаментальных теоретико-экспериментальных задач в определенной отрасли науки.

Проблема – сложная научная задача, которая охватывает значительную область исследования и имеет перспективное значение.

Лекция 2. Программа социологического исследования. 2.2. Объект исследования и модель результата

Проблема – обнаружившееся несоответствие между желаемым и действительным; спорная ситуация в науке, которая требует своего разрешения.

Проблема это начальный этап исследования, на котором исследователь осознает наличие неизвестного и ставит перед собой цель путем поисковой, познавательной деятельности сделать неизвестное известным. Наличие проблемы выступает в качестве побудительного мотива исследования («спусковой крючок»).

Именно поэтому предварительным этапом исследования любого вида является выявление иформулировка проблемы, определение её актуальности, значимости и масштабов.

Правильная формулировка проблемы – это половина успеха, поскольку это означает умение отделить главное от второстепенного и разделить то, что известно от того, что неизвестно по теме исследования, а это определяет стратегию дальнейшего поиска.

Любая проблема состоит из ряда тем.

Тема – это сложная, требующая решения научная задача, охватывающая определенную область научного исследования.

Темы могут быть теоретическими, практическими, смешанными.

Постановка (выбор) проблем или тем является трудной, ответственной задачей. Тема должна обладать следующими характеристиками:

А) актуальность – ценность темы на данный момент времени для прогресса науки и техники. Это ответ на вопрос, почему данное исследование необходимо проводить именно сейчас, а не потом;

Б) научная новизна – тема в такой постановке никогда не разрабатывалась и не разрабатывается в настоящее время, т.е. дублирование исключается;

В) экономическая эффективность – предложенные в результате научного исследования решения должны быть эффективнее уже существующих решений;

Г) практическая значимость – возможность использования результатов научного исследования для решения актуальных проблем и задач, как на производстве, так и в смежных или междисциплинарных исследованиях.

Д) соответствие профилю научного коллектива (организации).

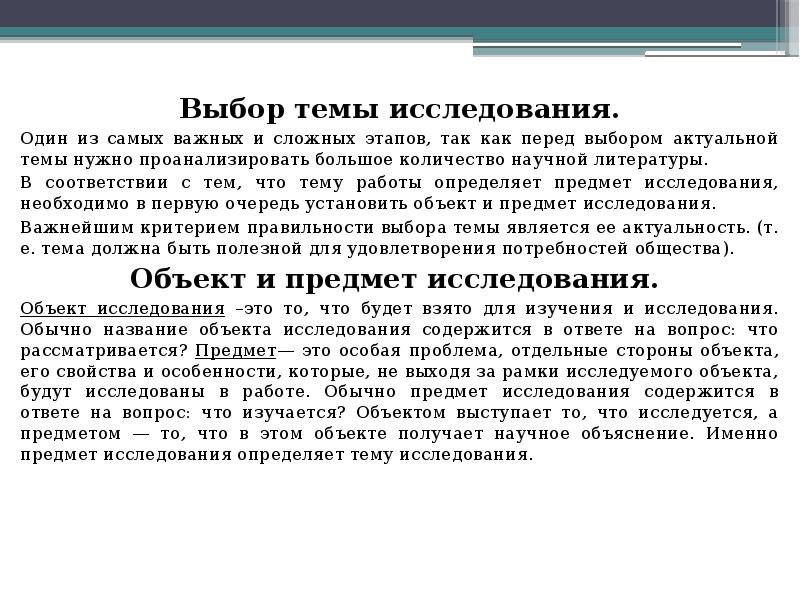

Не менее важным является выделение объекта и предмета исследования. Вспомним определение (см. п.2): н аучное исследование – это деятельность, направленная на всестороннее изучение объекта, процесса или явления, их структуры и связей, а также получение и внедрение в практику полезных для человека результатов. Его объектом являются материальная или идеальная системы, а предметом – структура системы, взаимодействие её элементов, различные свойства, закономерности развития и т.д.

Объект исследования – это определенные существующие вне и независимо от нашего сознания явления реальной действительности.

Необходимо помнить: объект исследования существует объективно, независимо от воли людей, он не создается и не конструируется ими.

В качестве объекта исследования могут выступать, например:

ü социальные институты и системы (школа, вуз, больница, система образования, система здравоохранения);

ü процессы (обучения, воспитания, социализации, рыночного обмена);

ü механизмы функционирования систем и процессов (педагогические технологии формирования компетенций);

ü различные виды деятельности, состояния и свойства личности;

ü зависимости и взаимоотношения (например, личность – группа, конфликты между индивидами) и т.д.

Предмет исследования в отличие от объекта носит субъективный характер, то есть определяется самим исследователем. Объект и предмет исследования, конечно, взаимосвязаны. Но предмет исследования, как правило, охватывает лишь отдельные элементы и взаимосвязи изучаемого объекта.

Предмет исследования – то, на что непосредственно направлено внимание исследователя, по поводу чего требуется новая (недостающая) информация.

Предмет исследования — обобщающая структура (устройство) исследуемого объекта или ее отдельные частные аспекты, условно обособленные механизмы жизнедеятельности объекта, предопределяющие наблюдаемые свойства (проявления) рассматриваемого объекта.

Например, объект — социотехническая система, а предмет — экономическое устройство социотехнической системы.

Анатомия – живой организм – строение живого организма.

Физиология – живой организм – процессы внутри живого организма.

Обобщающая и частная структуры, и отдельные механизмы жизнедеятельности вещи или явления имеют своих носителей, а именно, сами вещи и явления. Искомую информацию можно «снять» только с вещей и явлений в их цельной жизнедеятельности. В связи с этим информационную базу исследования достаточно часто смешивают с его объектом.

Например, при изучении демографических процессов (рождаемость, миграция, смертность) информацию «снимают» по регионам и поселениям. Между тем ни поселения, ни регионы не являются объектами исследования. Они — информационная база, причем, не только по демографическим, но и по множеству других процессов, связанных с иными аспектами их жизнедеятельности.

Формой научного предвидения в научном исследовании выступает гипотеза – необходимое связующее звено между теорией и проводимым исследованием на пути получения нового знания. Определение и требования см выше (п. 3.). Иногда научное исследование проводится без гипотезы. Это случается тогда, когда ставится задача, с одной стороны, превратить «всем известное» из обыденного мнения в научно установленный факт, а с другой – дать точную научную характеристику «всем известным» фактам.

В структуре научного исследования важное место занимают его цель и задачи.

Под целью любого вида деятельности понимают идеальный образ желаемого результата.

Цель исследования – это планируемый конечный результат, имеющий большое теоретическое и практическое значение для конкретной отрасли научного знания.

Она призвана не проиллюстрировать уже установленные и бесспорные положения, а выявить новые связи и отношения. Универсальной целью любого исследования является получение новых, достоверных знаний о природе и обществе, позволяющих преобразовывать, приспосабливать к потребностям человека саму природу и общество.

Цели исследования весьма многообразны. Они могут предусматривать, в одном случае, раскрытие сущности сложных физиологических, экономических, педагогических и других явлений и процессов, в другом – выявление зависимости между факторами, воздействующими на студентов, и изменениями, которые происходят в их личностных характеристиках под влиянием этих факторов, в третьем – разработку новых форм и методов обучения и воспитания молодежи, лечения отдельных заболеваний, в четвертом — определить условия, при которых тот или иной способ или средства воздействия приносят наибольший эффект, и т.д.

Задачи исследования представляют собой конкретные направления изучения отдельных аспектов исследуемой проблемы, реализация которых ведет к достижению общей цели исследования.

Задачи исследования выступают в основном в двух видах: эмпирическом и теоретическом.

К эмпирическим задачам относятся:

ü установление, уточнение и классификация научных фактов, которые относятся к предмету исследования, характеристика их и наблюдаемых зависимостей;

ü изучение конкретных условий и сферы действия зависимостей, сформулированных в виде тенденций, закономерностей, принципов;

ü эмпирическая проверка истинности закономерностей, теорий, гипотез, моделей;

ü установка реальности предполагаемых гипотетических процессов, явлений;

ü решение конструктивных познавательных задач.

Теоретические задачи включают:

ü выявление и изучение конкретных причин, связей, зависимостей, взаимодействий, процессов, которые позволяют объяснить те или иные факты реальной действительности;

ü построение новых гипотез, которые теоретически объясняют обнаруженные факты, тенденции, процессы, явления, причинно-следственные связи, механизмы деятельности;

ü формулировка теоретического знания в том виде, который позволяет его эмпирически проверить.

Обычно в научных работах выдвигается три – пять исследовательских задач. Это не принципиально. Главное, чтобы при их решении была раскрыта сущность изучаемого явления.

Необходимо подчеркнуть, что все задачи исследования, независимо от их вида, находятся в тесном взаимодействии и неразрывной взаимозависимости. В то же время каждая задача существует в диалектическом единстве в общей целью исследования, его объектом, предметом и гипотезой.

Составление концепции, программы и плана исследования.

Концепция исследования — комплекс основных положение (представлений) о том, как надлежит вести исследование. Это целостная, логически увязанная система взглядов, объединенная какой-либо общей идеей и направленная на достижение цели исследования.

На выбор концепции исследования существенное влияние оказывает преобладающая в данном временном интервале в конкретной ветви знаний парадигма.

Научная парадигма – система взглядов, вытекающих из основополагающих идей и научных достижений крупных (выдающихся) ученых, определяющих направленность мышления основной массы исследователей.

На основе концепции разрабатывается детализирующая её программа.

Программа исследования – это комплекс положений, определяющий цель и задачи исследования, его предмет, условия проведения исследования, используемые ресурсы и предполагаемый результат.

Программа рассматривается как средство достижения цели исследования, как форма конкретизации концепции.

Разделы программы:

1) обоснование актуальности выбранной темы;

2) раскрытие степени её разработанности в научной литературе;

3) объект, предмет, цель, задачи и гипотеза исследования;

4) теоретико-методологические основы, система методов;

5) научная новизна, теоретическая и практическая значимость;

6) ресурсное обеспечение;

7) как будет проведена апробация и проверка полученных теоретических выводов и практических рекомендаций;

8) показатели эффективности исследования;

9) этапы и объем работы и другие вопросы, решение которых будет способствовать успешному осуществлению рабочего плана.

На основе программы разрабатывается детализирующий её план.

План исследования — совокупность показателей, отражающих связь и последовательность ключевых мероприятий (действий), ведущих к полной реализации программы и разрешению проблемы. План исследования рассматривается в качестве организующего фактора последовательного движения к цели исследования.

4.3. Разработка системы методов исследования и приемов их эффективного применения. Данный этап имеет исключительно важное значение и будет рассмотрен в следующей лекции.

4.4. Сбор, систематизация и анализ эмпирического материала. Экспериментальные исследования. Проверка и уточнение гипотезы. Этот этап занимает центральное место в научном исследовании.

История науки убеждает, что сделать какие-то научные выводы, разработать теоретические положения можно лишь на основе фактов (определение см. п.3).

Требования к сбору эмпирического материала:

ü подбирать не случайные факты, а только те, которые «измерены» и располагают точными критериями, их характеризующими;

ü брать не отдельные факты, а всю совокупность относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без единого исключения;

ü факты имеют ценность лишь тогда, когда они глубоко осмыслены;

ü после сбора и накопления фактического материала необходимо произвести классификацию фактов, проанализировать и обобщить их.

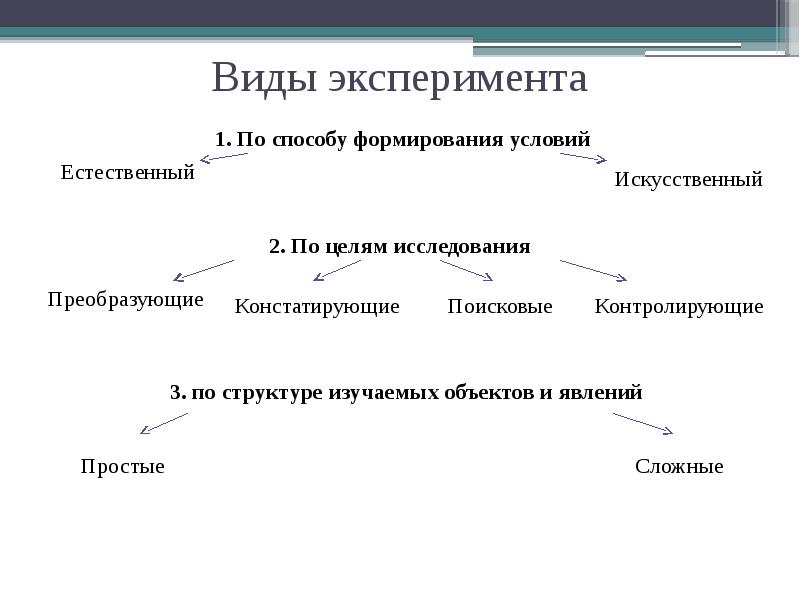

Проведение эксперимента на этом этапе предполагает дополнительные этапы, характерные для экспериментальных исследований:

ü разработка цели и задач эксперимента;

ü планирование эксперимента;

ü разработка методики программы исследования;

ü выбор средств измерений;

ü конструирование приборов, макетов, аппаратов, моделей, стендов, установок и других средств эксперимента;

ü обоснование способов измерений;

ü проведение эксперимента в лаборатории, на опытных участках, на предприятиях;

ü обработка результатов измерений.

Эксперимент – один из этапов исследования. Но этап настолько важный, что его роль часто преувеличивают до самостоятельного исследования. Зачастую эксперименты рассматривают как синоним исследования.

Между тем сам эксперимент представляет собой один из способов, причем самых дорогостоящих, целенаправленного получения информации, необходимой для доказательства (опровержения) выдвинутой при исследовании гипотезы, которую нельзя получить никаким другим способом.

Эксперимент – это «помещение» объекта исследования в специальные условия, наблюдение за его поведением, обусловленным изменением условий, и фиксация информации (показателей), отражающей это поведение. Исходя из результатов эксперимента, выдвинутая гипотеза может быть подтверждена или опровергнута.

Опыт – это единичный эксперимент. В эксперименте ставится, как правило, серия или даже несколько серий однообразных опытов.

Эксперимент осуществляют чаще всего по оригинальным, тщательно продуманным методикам. Например, эксперимент Ивана Петровича Павлова (по доказательству наличия условных рефлексов и сигнальной системы, проводившиеся над собаками).

Особой осторожности требует проведение социального эксперимента, так как в его процессе возможно появление специфического эффекта, получившего название эффект Пигмалиона (открыт Р. Розенталем).

Эффект Пигмалиона – проявление предубежденности экспериментатора, влияющее на результат эксперимента. То есть, сформулировав отношение экспериментатора к испытуемому, можно в ряде случаев предсказать исход эксперимента.

Так, например, когда учителям характеризовали учеников в одном случае как способных, а в другом как неспособных (при их фактически одинаковых способностях), то положительное отношение к ученикам в первом случае отражалось положительно на педагогической ситуации в целом и успехах учащихся, а также их оценках.

Воспользуйтесь поиском по сайту:

studopedia.org — Студопедия.Орг — 2014-2023 год. Студопедия не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования (0.014 с) .

Источник: studopedia.org

Тема 3 Этапы научного исследования.

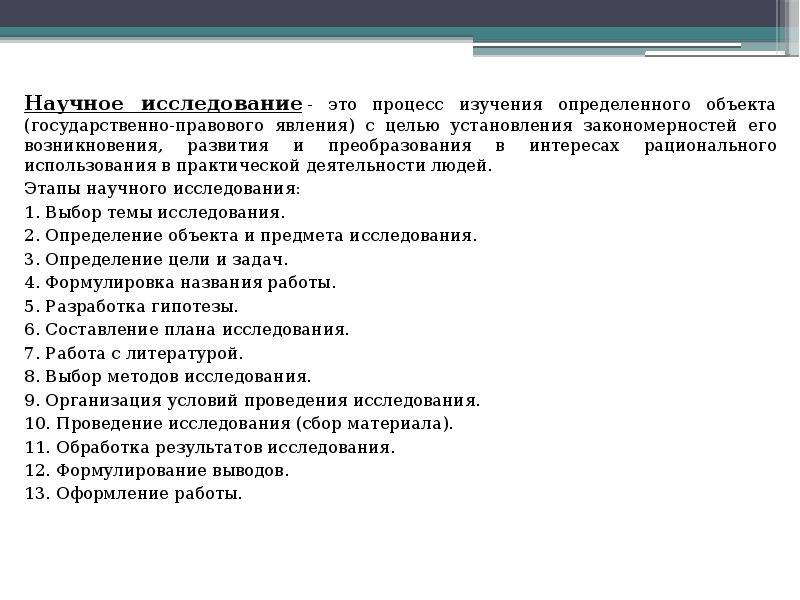

Научное исследование – процесс изучения и познания действительности, связей между отдельными явлениями окружающей среды и их закономерностей. Познание является сложным процессом сознанию людей. Оно, по сути, представляет собой движение к более точным и полным знаниям. Этот путь возможно пройти при помощи научных исследований.

В области прикладных наук или техники выделяют этапы научного исследования, которые необходимо последовательно проходить в ходе изучения определенных проблем. Научно-исследовательскую работу можно ориентировочно подразделить на несколько этапов, на которых выполняются различные исследовательские действия и составляются различные материалы.

Подготовительные этапы

А) Выбор темы исследования. Принято считать, что правильно выбрать тему — это наполовину обеспечить успешное ее выполнение. Тема должна быть актуальна, отличаться новизной, направлять научный поиск в область животрепещущих, еще не разрешенных проблем и вопросов современной науки.

Важным критерием при выборе темы является наличие у самого исследователя достаточно положительного опыта работы и способностей. И совершенно логично, что тему исследования исследователь выбирает именно из той области, в которой у него уже разработаны полезные работы и собран ценный материал наблюдений.

При выборе темы надо обязательно учитывать и возможности материальной базы, специальной техники и наличие методики исследования. Также следует учитывать и то, как соответствующая проблема была освещена в научных работах до настоящего времени и отдавать предпочтение менее изученным и слабо освещенным. Данный этап заключается не просто в поиске проблемы, а в четкой и точной формулировке задач исследования, поскольку от этого в значительной степени зависит ход и эффективность всего исследования. На этом этапе требуется собрать и обработать исходную информацию, продумать методы и средства решения задач. Автору будущей работы необходимо выяснить, максимально используя все доступные средства и информацию, не ведутся ли исследования по выбранной теме другими людьми.

Б) Ознакомление с проблемой посредством литературных источников.

После предварительного выбора темы исследователю необходимо провести библиографический поиск по данной отрасли, чтобы получить точное представление о сделанном до него по изучаемому вопросу. При выборе литературы рекомендуется в первую очередь остановиться на каком-либо более обширном источнике, в котором рассматривается выбранная проблема исследования. В ходе тщательной проработки такого произведения можно обнаружить, что в тексте, подстрочных ссылках и перечне использованной литературы назван целый ряд трудов, в которых рассматривается избранная для исследования проблема.

Изучение научных публикаций необходимо проводить по этапам:

— общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению;

— беглый просмотр содержания;

— чтение в порядке последовательности расположения материала;

— выборочное чтение какой-либо части произведения;

— выписка представляющих интерес материалов;

— критическая оценка записанного, его редактирование для возможного использования в своей работе.

При анализе картотеки можно выяснить, что намеченная для исследования проблема уже изучена, описана и широко применяется на практике. Таким образом, основательное изучение литературы позволит избежать напрасной работы над уже разрешенной проблемой. Картотека может также указать на то, что хотя исследуемая тема уже широко рассмотрена во многих трудах, но целый ряд вопросов затронут лишь мимоходом, поверхностно, детально не изучен.

В) Уточнение темы и составление плана научно-исследовательской работы.

Формулировка выбранной темы должна быть четкой, ясной и выражать сущность проблемы исследования. Далее следует составление первоначального плана научно-исследовательской работы. Его иногда называют программой исследования. Он определяет систематичность и последовательность исследования. Основной частью плана научно-исследовательской работы является методика исследования, т.е. совокупность и взаимосвязь способов, методов и приемов научно-исследовательской работы.

Составление плана исследования:

1) Обоснование актуальности темы исследования. Здесь нужно указать из каких соображений приступают к исследованию данной проблемы, чем обусловлена необходимость исследования — развитием науки, общественными потребностями или она представляет собой обобщение опыта и т.д.

2) Противоречие. Может быть целый ряд противоречий, но в каждом случае противоположные стороны каждого противоречия относятся либо к практике (и только к одному ее аспекту), либо к теории (и тоже только в одном каком-то аспекте).

3) Формулирование проблемы. Проблема исследования логически вытекает из установленного противоречия, из него вычленено то, что имеет отношение только к науке и переведено в плоскость познания, сформулировано на языке науки.

4) Определение объекта и предмета исследования.

5) Цель исследования, т.е. то чего собирается добиться в своей работе исследователь, какой результат он намерен получить.

6) Построение гипотезы. Опираясь на ту или иную концепцию, исследователь выдвигает предположение, способное, на его взгляд, заполнить имеющийся по данной проблеме дефицит информации. Это предположение в виде научной гипотезы и следует проверить в дальнейшем исследовательскими действиями.

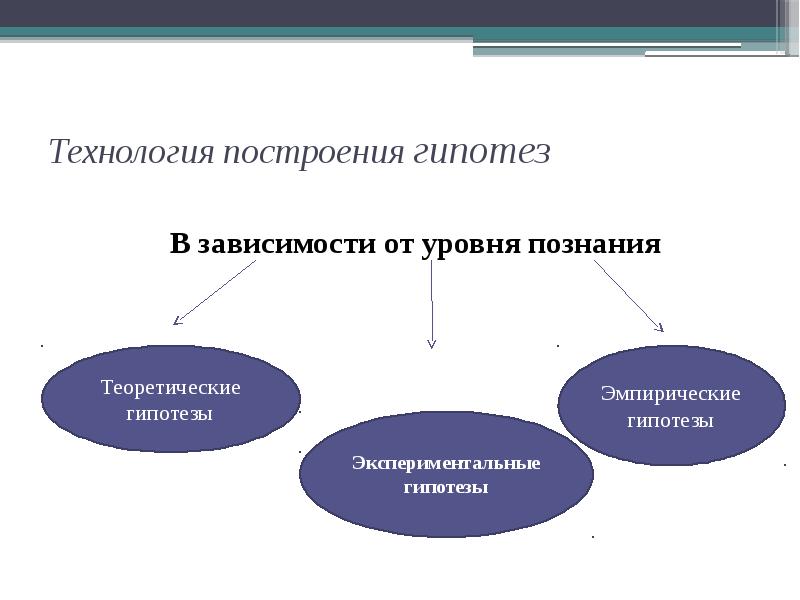

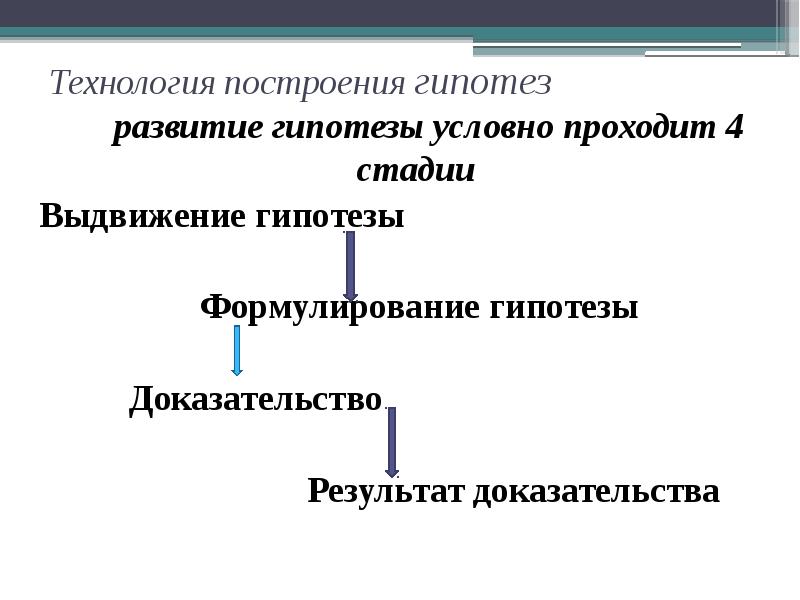

Гипотеза — это научно обоснованное высказывание вероятностного характера о сущности изучаемых явлений действительности. Если гипотеза подтвердилась, то ее принимают, если не подтвердилась, то отвергают. Принятая гипотеза может в последующем при соответствующих дополнительных доказательствах ее жизнеспособности и плодотворности преобразоваться в теорию. Выделяют 3 вида гипотез:

1) Основанные на теории или модели реальности; они представляют собой прогнозы следствия этих моделей и служат для их проверки.

2) Экспериментальные, сформулированные по принципу «всё подходит; они служат для проверки моделей, закономерностей или причинных связей, но не основаны на уже существующих теориях. Их создание находит оправдание в интуиции исследователя: «а почему бы и нет».

3) Выдвигаемые безотносительно к какой-либо модели, формируемые для данного случая. После эксперимента проверки подобная гипотеза превращается в факт для этой ситуации.

Итак, гипотеза является одним из главных методов развития научного знания, который заключается в выдвижении гипотезы и последующей ее экспериментальной, а подчас и теоретической поверке, которая либо подтверждает гипотезу и она становится фактом, концепцией, теорией, либо опровергает, и тогда строится новая гипотеза и т.д.

Важнейшей характеристикой исследования является его результат — совокупность идей, теоретических и практических выводов, полученных в соответствии с целями и задачами работы. Результат исследований отражает достигнутый уровень знаний, фиксирует элементы его приращения. Он должен быть обоснованным и доказанным, иметь значение для науки и практики, нести общественно новые знания.

К первоначальному плану должен быть предложен и календарный план исследовательской работы. Успех любого научного труда во многом зависит от того, насколько правильно исследователь сумеет спланировать выполнение каждого этапа своего исследования в определенные сроки и насколько строго он будет их придерживаться.

Основной этап

Сбор данных. Процесс непосредственного исследования предполагает контакт исследователя с объектом, в результате чего получают совокупность характеристик этого объекта. Полученные характеристики являются главным материалом для проверки рабочей гипотезы и решения проблемы.

В зависимости от предмета и цели исследования эти характеристики могут представать в виде различных параметров объекта (пространственных, временных, энергетических, информационных, интеграционных), в виде соотношений между частями объекта или его самого с другими объектами, в виде различных зависимостей его состояний от всевозможных факторов и т. д. Всю совокупность подобных сведений называют данными об объекте, а точнее, первичными данными, чтобы подчеркнуть непосредственный характер этих сведений и необходимость их дальнейшего анализа, обработки, осмысления. На первый взгляд забавное, но по существу верное мнение высказывает Ж. Годфруа, считающий, что данные — это элементы подлежащие анализу, это любая информация, которая может быть классифицирована с целью обработки.

В теоретическом исследовании под сбором данных подразумевается поиск и отбор уже известных фактов, их систематизация, описание под новым углом зрения. В эмпирическом исследовании подданными понимается отражение предметов, явлений, признаков или связей объективной действительности. Таким образом, это не сами объекты, а их чувственно-языковые отображения. Реальные объекты — это фрагменты мира, а данные о них — это фундамент науки. Эти данные есть «сырье» научного исследования при индуктивных гипотезах и цель при дедуктивных гипотезах.

Процедура сбора данных. Сбор данных в целом должен соответствовать намеченному на предыдущем этапе алгоритму действий, чтобы избежать как пробелов в искомых знаниях, так и лишних трудозатрат. Очень важно при этом точно и четко фиксировать все действия и получаемые сведения.

Для этого обычно ведется протокол исследования, используются специальные средства фиксации (видео, аудио и т. п.). Осуществляемый на этом этапе контакт исследователя с изучаемым объектом не должен наносить последнему вреда, процедура сбора данных должна быть предельно гуманна. Процесс сбора данных конкретизируется в зависимости от выбранного метода и задач исследования.

Заключительный этап

Обработка данных. Собрав совокупность данных, исследователь приступает к их обработке, получая сведения более высокого уровня, называемые результатами. Он уподобляется портному, который снял мерку (данные) и теперь все зафиксированные размеры соотносит между собой, приводит в целостную систему в виде выкройки и в конечном итоге — в виде той или иной одежды.

Параметры фигуры заказчика — это данные, а готовое платье — это результат. На этом этапе могут обнаружиться ошибки в замерах, неясности в согласовании отдельных деталей одежды, что требует новых сведений, и клиент приглашается на примерку, где вносятся необходимые коррективы. Так и в научном исследовании: полученные на предыдущем этапе «сырые» данные путем их обработки приводят в определенную сбалансированную систему, которая становится базой для дальнейшего содержательного анализа, интерпретации и научных выводов и практических рекомендаций. Если по обработке данных выявляются какие-либо ошибки, пробелы, несоответствия, препятствующие построению такой системы, то их можно ликвидировать и восполнить, проведя повторные замеры.

Интерпретация результатов. За качественной обработкой данных следует решающая фаза научного исследования — интерпретация результатов. Часто эту фазу называют теоретической обработкой, подчеркивая ее отличие от эмпирической статистической обработки. Эта фаза — наиболее захватывающий этап исследования, на котором особенно ярко проявляется творческий характер научного процесса.

Теоретическая обработка выполняет две главные функции:

1) Преобразование статистически подготовленных данных («вторичных данных», результатов) в эмпирические знания.

2) Получение на их базе теоретических знаний. Таким образом, на этом этапе особенно рельефно проявляется единство и взаимосвязь эмпирических и теоретических знаний.

Объяснение результатов. Итак, обработка данных приводит лишь к констатации некоторых фактов, касающихся изучаемого объекта. Описание дает констатирующее представление об объекте в целом. Далее следует найти объяснение обнаруженным фактам и раскрыть сущность объекта.

Именно в выяснении сущности объекта заключается смысл объяснения, хотя немалое число ученых (особенно позитивистского направления) считают, что объяснение — это сведение непривычного к привычному, незнакомого к знакомому. Близко к такому видению объяснения и определение, данное одним из авторитетов психологической науки П. Фрессом: «Дать объяснение — это значит, в каждом конкретном случае определить, не является ли установленный тип отношений частным случаем известного и уже более или менее проверенного более общего закона».

Обобщение результатов. Обобщение — это выявление для группы объектов (явлений) наиболее существенных черт, определяющих их важнейшие качественные характеристики. Специфические для отдельных объектов свойства (единичное и особенное) отбраковываются. С логической точки зрения это процесс индуктивный: от частного к общему.

Полученные в исследованиях результаты относятся обычно к каким-то частным ситуациям, конкретным людям, отдельным явлениям и реакциям. Эти отдельные факты требуют после своего объяснения проецирования на более крупные множества. На языке статистики это значит перенести результаты с выборки на всю популяцию, в пределе — на генеральную совокупность.

Выводы и включение результатов в систему знаний. Завершает научное исследование формулировка выводов. Они должны отражать существо проблемы и быть краткими, т. е. выводы, прежде всего, должны быть лаконичными. Необходимо, чтобы выводы были согласованы со сформулированными в начале исследования целями и задачами, т. е. в выводах указывается, решены ли задачи, достигнуты ли цели исследования, в конечном итоге — разрешена ли проблема.Этот этапсостоит из внедрения результатов исследования в практику и авторского сопровождения внедряемых разработок.

Источник: infopedia.su

Презентация, доклад Основные этапы научного исследования

Вы можете изучить и скачать доклад-презентацию на тему Основные этапы научного исследования. Презентация на заданную тему содержит 51 слайдов. Для просмотра воспользуйтесь проигрывателем, если материал оказался полезным для Вас — поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте наш сайт презентаций в закладки!

Презентации » Образование » Основные этапы научного исследования

>»>