При создании экспертных систем возникает ряд затруднений. Это, прежде всего, связано с тем, что заказчик не всегда может точно сформулировать свои требования к разрабатываемой системе. Также возможно возникновение трудностей чисто психологического порядка: при создании базы знаний системы эксперт может препятствовать передаче своих знаний, опасаясь, что впоследствии его заменят «машиной». Но эти страхи не обоснованы, так как экспертные системы не способны обучаться, они не обладают здравым смыслом, интуицией.

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

1.Экспертные системы, их особенности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.1 Определение экспертных систем, достоинство и назначение. . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Классификация экспертных систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.Структура, этапы разработки экспертных систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Алгоритм для экспертной системы 1

2.1 Технология разработки экспертных систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Наиболее известные и распространенные экспертные системы. . . . . . . . . . . . . 8

Заключение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Литература. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Прикрепленные файлы: 1 файл

1.Экспертные системы, их особенности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

1.1 Определение экспертных систем, достоинство и назначение. . . . . . . . . . . . . . . 4

1.2 Классификация экспертных систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

2.Структура, этапы разработки экспертных систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.1 Технология разработки экспертных систем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Наиболее известные и распространенные экспертные системы. . . . . . . . . . . . . 8

Экспертные системы возникли как значительный практический результат в применении и развитии методов искусственного интеллекта — совокупности научных дисциплин, изучающих методы решения задач интеллектуального (творческого) характера с использованием ЭВМ.

Область искусственного интеллекта имеет более чем сорокалетнюю историю развития. С самого начала в ней рассматривался ряд весьма сложных задач, которые, наряду с другими, и до сих пор являются предметом исследований: автоматические доказательства теорем, машинный перевод, распознавание изображений и анализ сцен, планирование действий роботов, алгоритмы и стратегии игр.

Экспертная система — это набор программ, выполняющий функции эксперта при решении задач из некоторой предметной области. Экспертные системы выдают советы, проводят анализ, дают консультации, ставят диагноз. Практическое применение экспертных систем на предприятиях способствует эффективности работы и повышению квалификации специалистов.

База Знаний Браво — Создание интеллектуальных и экспертных систем

Главным достоинством экспертных систем является возможность накопления знаний и сохранение их длительное время. В отличие от человека к любой информации экспертные системы подходят объективно, что улучшает качество проводимой экспертизы.

При создании экспертных систем возникает ряд затруднений. Это, прежде всего, связано с тем, что заказчик не всегда может точно сформулировать свои требования к разрабатываемой системе. Также возможно возникновение трудностей чисто психологического порядка: при создании базы знаний системы эксперт может препятствовать передаче своих знаний, опасаясь, что впоследствии его заменят «машиной». Но эти страхи не обоснованы, так как экспертные системы не способны обучаться, они не обладают здравым смыслом, интуицией.

Причиной повышенного интереса, который экспертные системы вызывают к себе на протяжении всего своего существования, является возможность их применения к решению задач из самых различных областей человеческой деятельности.

1. Экспертные системы, их особенности

1.1. Определение экспертных систем, достоинство и назначение

Экспертная система (ЭС, англ. expert system) — компьютерная программа, способная частично заменить специалиста-эксперта в разрешении проблемной ситуации. Современные ЭС начали разрабатываться исследователями искусственного интеллекта в 1970-х годах, а в 1980-х получили коммерческое подкрепление. Предтечи экспертных систем были предложены в 1832 году С. Н. Корсаковым, создавшим механические устройства, так называемые «интеллектуальные машины», позволявшие находить решения по заданным условиям, например определять наиболее подходящие лекарства по наблюдаемым у пациента симптомам заболевания.

В информатике экспертные системы рассматриваются совместно с базами знаний как модели поведения экспертов в определенной области знаний с использованием процедур логического вывода и принятия решений, а базы знаний — как совокупность фактов и правил логического вывода в выбранной предметной области деятельности.

Похожие действия выполняет такой программный инструмент как Мастер (англ. Wizard). Мастера применяются как в системных программах так и в прикладных для упрощения интерактивного общения с пользователем (например, при установке ПО). Главное отличие мастеров от ЭС — отсутствие базы знаний — все действия жестко запрограммированы. Это просто набор форм для заполнения пользователем.

Другие подобные программы — поисковые или спра вочные системы. По запросу пользователя они предоставляют наиболее подходящие (релевантные) разделы базы статей.

Структуры экспортной системы:

- Интерфейс пользователя

- Пользователь

- Интеллектуальный редактор базы знаний

- Эксперт

- Инженер по знаниям

- Рабочая (оперативная) память

- База знаний

- Решатель (механизм вывода)

- Подсистема объяснений

База знаний состоит из правил анализа информации от пользователя по конкретной проблеме. ЭС анализирует ситуацию и, в зависимости от направленности ЭС, дает рекомендации по разрешению проблемы.

Как правило, база знаний экспертной системы содержит факты ( статические сведения о предметной области) и правила — набор инструкций, применяя которые к известным фактам можно получать новые факты.

В рамках логической модели баз данных и базы знаний записываются на языке Пролог с помощью языка предикатов для описания фактов и правил логического вывода, выражающих правила определения понятий, для описания обобщенных и конкретных сведений, а также конкретных и обобщенных запросов к базам данных и базам знаний.

Конкретные и обобщенные запросы к базам знаний на языке Пролог записываются с помощью языка предикатов, выражающих правила логического вывода и определения понятий над процедурами логического вывода, имеющихся в базе знаний, выражающих обобщенные и конкретные сведения и знания в выбранной предметной области деятельности и сфере знаний.

Обычно факты в базе знаний описывают те явления, которые являются постоянными для данной предметной области. Характеристики, значения которых зависят от условий конкретной задачи, ЭС получает от пользователя в процессе работы, и сохраняет их в рабочей памяти.

База знаний ЭС создается при помощи трех групп людей:

1.эксперты той проблемной области, к которой относятся задачи, решаемые ЭС;

2.инженеры по знаниям, являющиеся специалистами по разработке ИИС;

3.программисты, осуществляющие реализацию ЭС.

ЭС может функционировать в 2-х режимах:

- Режим ввода знаний — в этом режиме эксперт с помощью инженера по знаниям посредством редактора базы знаний вводит известные ему сведения о предметной области в базу знаний ЭС.

- Режим консультации — пользователь ведет диалог с ЭС, сообщая ей сведения о текущей задаче и получая рекомендации ЭС. Например, на основе сведений о физическом состоянии больного ЭС ставит диагноз в виде перечня заболеваний, наиболее вероятных при данных симптомах.

1.2. Классификация экспертных систем

Классификация ЭС по решаемой задаче:

- Интерпретация данных — это одна из традиционных задач для экспертных систем. Под интерпретацией понимается определение смысла данных, результаты которого должны быть согласованными и корректными. Обычно предусматривается многовариантный анализ данных.

- Диагностирование — под диагностикой понимается обнаружение неисправности в некоторой системе. Неисправность — это отклонение от нормы.

- Мониторинг- основная задача мониторинга — непрерывная интерпретация данных в I реальном масштабе времени и сигнализация о выходе тех или иных параметров за допустимые пределы.

- Проектирование — проектирование состоит в подготовке спецификаций на создание «объектов» с заранее определёнными свойствами. Под спецификацией понимается весь набор необходимых документов — чертёж, пояснительная записка и так далее.

- Прогнозирование — прогнозирующие системы логически выводят вероятные следствия из заданных ситуаций. В прогнозирующей системе обычно используется параметрическая динамическая модель, в которой значения параметров «подгоняются» под заданную ситуацию.

- Сводное Планирование — под планированием понимается нахождение планов действий, относящихся к объектам, способным выполнять некоторые функции. В таких экспертных системах используются модели поведения реальных объектов с тем, чтобы логически вывести последствия планируемой деятельности.

- Обучение — системы обучения диагностируют ошибки при изучении какой-либо дисциплины с помощью ЭВМ и подсказывают правильные решения.

- Управление

- Ремонт

- Отладка

Классификация ЭС по связи с реальным временем:

- Статические ЭС — это ЭС, решающие задачи в условиях не изменяющихся во времени исходных данных и знаний.

- Квазидинамические ЭС интерпретируют ситуацию, которая меняется с некоторым фиксированным интервалом времени.

- Динамические ЭС — это ЭС, решающие задачи в условиях изменяющихся во времени исходных данных и знаний.

Классификация по типу ЭВМ:

На сегодняшний день существуют:

- экспертные системы для уникальных стратегически важных задач на суперЭВМ (Эльбрус, CRAY, CONVEX и другие.);

- экспертные системы на ЭВМ средней производительности (типа mainfrave);

- экспертные системы на символьных процессорах и рабочих станциях (SUN, АРОLLО);

- экспертные системы на мини- и супермини-ЭВМ (VАХ, micro-VАХ и другие);

- экспертные системы на персональных компьютерах (IВМ РС, МАС II и подобные).

2. Этапы разработки экспертных систем

2.1 Технология разработки экспертных систем

- Этап идентификации проблем — определяются задачи, которые подлежат решению, выявляются цели разработки, определяются эксперты и типы пользователей.

- Этап извлечения знаний — проводится содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач.

- Этап структурирования знаний — выбираются ИС и определяются способы представления всех видов знаний, формализуются основные понятия, определяются способы интерпретации знаний, моделируется работа системы, оценивается адекватность целям системы зафиксированных понятий, методов решений, средств представления и манипулирования знаниями.

- Этап формализации — осуществляется наполнение экспертом базы

- Наиболее известные и распространенные ЭС

- CLIPS — весьма популярная оболочка для построения ЭС

- OpenCyc — мощная динамическая ЭС с глобальной онтологической моделью и поддержкой независимых контекстов

- WolframAlpha — поисковая система, интеллектуальный «вычислительный движок знаний»

- MYCIN — наиболее известная диагностическая система, которая предназначена для диагностики и наблюдения за состоянием больного при менингите и бактериальных инфекциях.

- HASP/SIAP — интерпретирующая система, которая определяет местоположение и типы судов в Тихом океане по данным акустических систем слежения.

- Акинатор — интернет-игра. Игрок должен загадать любого персонажа, а Акинатор должен его отгадать, задавая вопросы.

Экспертные системы являются наиболее известным и распространённым видом интеллектуальных систем.

Как и любые другие системы, они имеют ряд своих особенностей:

- экспертные системы ориентированы на решение широкого круга задач в неформализованных областях, на приложения, которые до недавнего времени считались малодоступными для вычислительной техники.

- с помощью экспертных систем специалисты, не знающие программирования, могут самостоятельно разрабатывать интересующие их приложения, что позволяет резко расширить сферу использования вычислительной техники.

- при решении практических задач экспертные системы достигают результатов, не уступающих, а иногда и превосходящих возможности людей-экспертов, не оснащённых ЭВМ.

Особенно широкое применение экспертные системы получили в медицине, математике, машиностроении, химии, геологии, вычислительной технике, бизнесе, законодательстве, обороне.

А также в настоящее время особенно актуально использование экспертных систем в таких приложениях, как образование, психолого-педагогическая диагностика и тестирование.

Экспертные системы строятся для решения широкого круга проблем в таких областях, как:

- прогнозирование – проектирование возможных последствий данной ситуации.

- диагностика – определение причин неисправностей в сложных ситуациях на основе наблюдаемых симптомов.

- проектирование – нахождение конфигурации компонентов системы, которая удовлетворяет целевым условиям и множеству проектных ограничений.

- планирование – разработка последовательности действий для достижения множества целей при данных начальных условиях и временных ограничениях.

- мониторинг – сравнение наблюдаемого поведения системы с её ожидаемым поведением.

- инструктирование – помощь в образовательном процессе по изучению технической области.

- управление – управление поведением сложной среды.

Таким образом, проблема разработки и использования экспертных систем является весьма актуальной в современном обществе.

Источник: www.referat911.ru

Экспертные системы

Экспертные системы — это сложные программные комплексы, аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных областях и тиражирующие этот эмпирический опыт для консультаций менее квалифицированных пользователей.

Области применения систем, основанных на знаниях, весьма разнообразны: бизнес, производство, военные приложения, медицина, социология, геология, космос, сельское хозяйство, управление, юриспруденция и др.

Системы, основанные на знаниях (СОЗ) — это системы программного обеспечения, основными структурными элементами которых являются база знаний и механизм логических выводов. Среди СОЗ можно выделить:

- интеллектуальные информационно-поисковые системы;

- экспертные системы (ЭС).

Интеллектуальные информационно-поисковые системы отличаются от предыдущего поколения информационно-поисковых систем не только гораздо более обширным справочно-информационным фондом, но и важнейшей способностью формировать адекватные ответы на запросы пользователя даже тогда, когда запросы не носят прямого характера.

Наиболее известным практическим примером СОЗ могут служить экспертные системы, способные диагностировать заболевания, оценивать потенциальные месторождения полезных ископаемых, осуществлять обработку естественного языка, распознавание речи и изображений и т.д. Экспертные системы являются первым шагом в практической реализации исследований в области искусственного интеллекта

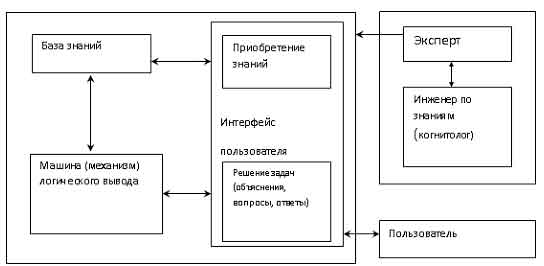

Базовая структура экспертной системы приведена на рисунке ниже.

Структурные элементы, составляющие экспертную систему, выполняют следующие функции.

База знаний реализует функции представления знаний в конкретной предметной области и управление ими.

Механизм логических выводов выполняет логические выводы на основании знаний, имеющихся в базе знаний.

Пользовательский интерфейс необходим для правильной передачи ответов пользователю, иначе пользоваться системой крайне неудобно.

Модуль приобретения знаний необходим для получения знаний от эксперта, поддержки базы знаний и дополнения ее при необходимости.

Модуль ответов и объяснений формирует заключение экспертной системы и представляет различные комментарии, прилагаемые к заключению, а также объясняет мотивы заключения.

Структура экспертной системы.

Перечисленные структурные элементы являются наиболее характерными, хотя в реальных экспертных системах их функции могут быть соответствующим образом усилены или расширены.

Знания в базе знаний представлены в конкретной форме и организация базы знаний позволяет их легко определять, модифицировать и пополнять. Решение задач с помощью логического вывода на основе знаний хранящихся в базе знаний, реализуется автономным механизмом логического вывода. Хотя оба эти компонента системы с точки зрения ее структуры являются независимыми, они находятся в тесной связи между собой и определение модели представления знаний накладывает ограничения на выбор соответствующего механизма логических выводов.

Преимущества экспертных систем:

- Постоянство. Экспертные системы ничего не забывают в отличие от человека-эксперта.

- Воспроизводимость. Можно сделать любое количество копий экспертной системы, а обучение новых экспертов отнимает много времени и средств.

- Эффективность. Может увеличить производительность и уменьшать затраты персонала.

- Постоянство. С использованием экспертных системам подобные транзакции обрабатываются одним и тем же способом. Система будет делать сопоставимые рекомендации для похожих ситуаций.

- Влияние на людей. Новый эффект (самая современная информация, имеющая влияние на здравый смысл). Главный эффект (ранняя информация доминирует над здравым смыслом).

- Документация. Экспертная система может документировать процесс решения.

- Законченность. Экспертная система может выполнять обзор всех транзакций, a человек-эксперт сможет сделать обзор только отдельной выборки.

- Своевременность. Погрешности в конструкциях и-или могут быть своевременно найдены.

- Широта. Могут быть объединены знания многих экспертов, что дает системе больше широты, чем с вероятно может достичь один человек.

- Снижение риска ведения дела благодаря последовательности принятия решения документированности и компетентности.

Недостатки экспертных систем:

- Здравый смысл. В дополнение к широкому техническому знанию, человек-эксперт имеет здравый смысл. Еще не известно, как заложить здравый смысл в экспертные системы.

- Творческий потенциал. Человек-эксперт может реагировать творчески на необычные ситуации, экспертные системы не могут.

- Обучение. Человек-эксперт автоматически адаптируются к изменению среды; экспертные системы нужно явно модифицировать.

- Сенсорный опыт. Человек-эксперт располагает широким диапазоном сенсорного опыта; экспертные системы в настоящее время основаны на вводе символов.

Экспертные системы не хороши, если решения не существует или когда проблема лежит вне области их компетенции.

Класс экспертных систем сегодня объединяет несколько тысяч различных программных комплексов, которые можно классифицировать по различным критериям: решаемая задача, связь с реальным временем, тип ЭВМ, степень интеграции.

Методология разработки экспертных систем

Разработка интеллектуальных информационных систем отличается от создания обычного программного продукта. Опыт разработки ранних экспертных систем показал, что использование традиционной технологии программирования либо чрезмерно затягивает процесс разработки, либо вообще приводит к отрицательному результату. Это связано главным образом с необходимостью модифицировать принципы и способы построения по мере того, как увеличивается знание разработчиков о проблемной области.

Известно, что большая часть знаний в конкретной предметной области остается личной собственностью эксперта. Наибольшую проблему при разработке экспертной системы представляет процедура получения знаний у эксперта и занесения их в базу знаний, называемая извлечением знаний. Это происходит не потому, что он не хочет разглашать своих секретов, а потому, что не в состоянии сделать это — ведь эксперт знает гораздо больше, чем сам осознает. Для выявления знаний эксперта и их формализации на протяжении всего периода разработки с ним взаимодействует инженер по знаниям.

Чтобы избежать дорогостоящих и безуспешных попыток, был разработан набор рекомендаций для того, чтобы определить, является ли проблема подходящей для решения с помощью экспертной системы:

- Потребность в решении должна соответствовать затратам на ее разработку. Суммы затрат и полученная выгода должны быть реалистическими.

- Невозможно использовать знания человека-эксперта там, где это необходимо. Если «экспертные» знания широко распространены, то маловероятно, что стоит разрабатывать экспертную систему. Однако в таких областях как разведка нефти и медицина могут быть редкие специализированные знания, которыми можно недорого снабдить экспертную систему, и не использовать очень высоко оплачиваемого эксперта.

- Проблема может быть решена с использованием символических методов рассуждения.

- Проблема хорошо структурирована и не требует применения знаний, основанных на здравом смысле. Знания, основанные на здравом смысле, хорошо известны, поэтому их незачем фиксировать и представлять.

- Проблема не может быть легко решена с использованием более традиционных вычислительных методов. Если имеется хорошее алгоритмическое решение проблемы, не следует использовать экспертную систему.

- Существуют эксперты в данной проблемной области. Поскольку экспертная система проектируется для успешной работы, весьма существенно, чтобы эксперты желали помогать при ее проектировании, а не считали, что их работе угрожают. Кроме того необходима поддержка администрации и потенциальных пользователей.

- Проблема имеет подходящий размер и область применения. Как правило, проблема требует применения знаний высоко специализированных экспертов, но человек-эксперт должен тратить на ее решение короткое время, максимум час.

В настоящее время сложилась последовательность действий при разработке экспертных систем. Она включает следующие этапы: идентификация, получение знаний, концептуализация, формализация, выполнение, тестирование и опытная эксплуатация.

Рис. 10.2. Технология разработки экспертных систем

Идентификация

Этап идентификации связан, прежде всего, с осмыслением тех задач, которые предстоит решать будущей экспертной системе, и формированием требований к ней. На этом этапе планируется ход разработки прототипа системы, определяются источники знаний (книги, эксперты, методики), цели (распространение опыта, автоматизация рутинных операций), классы решаемых задач и т.д. Результатом идентификации является ответ на вопрос, что надо сделать и какие ресурсы необходимо задействовать.

Получение знаний

При решении проблемы получения знаний выделяют три стратегии: приобретение знаний, извлечение знаний и обнаружение знаний.

Под приобретением (acquisition) знаний понимается способ автоматизированного наполнения базы знаний посредством диалога эксперта и специальной программы.

Извлечением (elicitation) знаний называют процедуру взаимодействия инженера по знаниям с источником знаний (экспертом, специальной литературой и др.) без использования вычислительной техники.

Термины «обнаружение знаний» (knowledge discovery), а также Data Mining связывают с созданием компьютерных систем, реализующие методы автоматического получения знаний.

Концептуализация

На этапе концептуализации проводится содержательный анализ проблемной области, выявляются используемые понятия и их взаимосвязи, определяются методы решения задач. Этот этап завершается созданием модели предметной области, включающей основные концепты и отношения. Модель представляется в виде графа, таблицы, диаграммы или текста.

Формализация

На этапе формализации все ключевые понятия и отношения выражаются на некотором формальном языке, который выбирается из числа уже существующих, либо создается заново. Другими словами, на данном этапе определяется состав средств и способы представления декларативных и процедурных знаний, осуществляется это представление и в итоге создается описание решения задачи экспертной системы на выбранном формальном языке.

Выполнение (реализация)

На этапе выполнения создается один или несколько реально работающих прототипов экспертной системы. Для ускорения этого процесса в настоящее время широко применяются различные инструментальные средства.

Тестирование

На данном этапе оценивается и проверяется работа программы прототипа с целью приведения ее в соответствие с реальными запросами пользователей. Прототип проверяется по следующих основным позициям:

- удобство и адекватность интерфейсов ввода-вывода (характер вопросов в диалоге, связность выводимого текста результата и др.);

- эффективность стратегии управления (порядок перебора, использование нечеткого вывода и т.д.);

- корректность базы знаний (полнота и непротиворечивость правил).

Задача стадии тестирования — выявление ошибок и выработка рекомендаций по доводке прототипа экспертной системы до промышленного образца.

Опытная эксплуатация

На этапе опытной эксплуатациипроверяется пригодность экспертной системы для конечного пользователя. Пригодность определяется в основном удобством и полезностью разработки. Под полезностью понимается способность экспертной системы определять в ходе диалога потребности пользователя, выявлять и устранять причины неудач в работе, а также удовлетворять указанные потребности пользователя (решать поставленные задачи). Удобство работы подразумевает естественность взаимодействия с экспертной системой, гибкость (способность системы настраиваться на различных пользователей, а также учитывать изменения в квалификации одного и того же пользователя) и устойчивость системы к ошибкам (способность не выходить из строя при ошибочных действиях пользователя).

После успешного завершения этапа опытной эксплуатации экспертная система классифицируется как коммерческая система, пригодная не только для собственного использования, но и для продажи различным потребителям.

Инструментальные средства построения экспертных систем

В настоящее время имеются средства, ускоряющие проектирование и разработку ЭС. Их называют инструментальными средствами, или просто инструментарием. Иными словами, под инструментальными средствамипонимают совокупность аппаратного и программного обеспечения, позволяющего создавать прикладные системы, основанные на знаниях.

Среди программных инструментальных средств выделяют следующие большие группы:

- символьные языки программирования (LISP, INTERLISP, SMALLTALK);

- языки инженерии знаний, то есть языки программирования, позволяющие реализовать один из способов представления знаний (OPS5, LOOPS, KES, Prolog);

- оболочки экспертных систем (или пустые экспертные системы), то есть системы, не содержащие знаний ни о какой предметной области (EMYCIN, ЭКО, ЭКСПЕРТ, EXSYS RuleBook, Expert System Creator и др.)

Источник: itteach.ru

Экспертные системы

Экспертная система (ЭС) — это компьютерная программа, которая моделирует рассуждения человека-эксперта в некоторой определенной области и использует для этого базу знаний, содержащую факты и правила об этой области, специальную процедуру логического вывода.

Разработка систем, основанных на знаниях, является составной частью исследований по ИИ, и имеет целью создание компьютерных методов решения проблем, обычно требующих привлечения экспертов-специалистов.

Взаимодействие эксперта, пользователя и структурных частей системы можно представить в виде следующей базовой структуры.

Рис.1. Базовая структура экспертной системы

Рассмотрим архитектуру экспертной системы.

База знаний. Основу ЭС составляет база знаний (БЗ), хранящая множество фактов и набор правил, полученных от экспертов, из специальной литературы. БЗ отличается от базы данных тем, что в базе данных единицы информации представляют собой не связанные друг с другом сведения, формулы, теоремы, аксиомы. В БЗ те же элементы уже связаны как между собой, так и с понятиями внешнего мира.

Информация в БЗ — это все необходимое для понимания, формирования и решения проблемы. Она содержит два основных элемента: факты (данные) из предметной области и специальные эвристики или правила, которые управляют использованием фактов при решении проблемы. Знания могут быть представлены несколькими способами: логической моделью, продукциями, фреймами и семантическими сетями.

Машина логического вывода (МЛВ). Главным в ЭС является машина логического вывода, осуществляющая поиск в базе знаний для получения решения. Она манипулирует информацией из БЗ, определяя в каком порядке следует выявлять взаимосвязи и делать выводы. МЛВ используются для моделирования рассуждений, обработки вопросов и подготовки ответов.

Интерфейс пользователя. ЭС содержат языковой процессор для общения между пользователем и компьютером. Это общение может быть организовано с помощью естественного языка, сопровождаться графикой или многооконным меню. Интерфейс пользователя должен обеспечивать два режима работы: режим приобретения знаний и режим решения задач.

В режиме приобретения знаний эксперт общается с ЭС при посредничестве инженера знаний. В режиме решения задач ЭС для пользователя является или просто носителем информации (справочником), или позволяет получать результат и объясняет способ его получения.

Эксперты поставляют знания в экспертную систему и оценивают правильность получаемых результатов.

Инженер по знаниям — специалист по искусственному интеллекту, выступающий в роли промежуточного буфера между экспертом и базой знаний. Помогает эксперту выявить и структурировать знания. Синонимы: когнитолог, инженер-интерпретатор, аналитик. Программисты разрабатывают программное обеспечение экспертной системы и осуществляют его сопряжение со средой, в которой оно будет использоваться

Пользователь — специалист предметной области, для которого предназначена система, обычно его квалификация недостаточно высока, и поэтому он нуждается в помощи и поддержке своей деятельности со стороны экспертной системы.

Многочисленные экспертные системы решают в настоящее время задачи в таких областях, как медицина, образование, бизнес, дизайн и научные исследования.

Базовые функции экспертных систем

1. Приобретение знаний

«Приобретение знаний — это передача потенциального опыта решения проблемы от некоторого источника знаний и преобразование его в вид, который позволяет использовать эти знания в программе».

2. Представление знаний

Представление знаний — еще одна функция экспертной системы. Теория представления знаний — это отдельная область исследований, тесно связанная с философией формализма и когнитивной психологией. Предмет исследования в этой области — методы ассоциативного хранения информации, подобные тем, которые существуют в мозгу человека. При этом основное внимание, естественно, уделяется логической, а не биологической стороне процесса, опуская подробности физических преобразований.

3. Управление процессом поиска решения

При проектировании экспертной системы серьезное внимание должно быть уделено и тому, как осуществляется доступ к знаниям и как они используются при поиске решения. Знание о том, какие знания нужны в той или иной конкретной ситуации, и умение ими распорядиться — важная часть процесса функционирования экспертной системы. Такие знания получили наименование метазнаний — т.е. знаний о знаниях. Решение нетривиальных проблем требует и определенного уровня планирования и управления при выборе, какой вопрос нужно задать, какой тест выполнить, и т.д.

4. Разъяснение принятого решения

Вопрос о том, как помочь пользователю понять структуру и функции некоторого сложного компонента программы, связан со сравнительно новой областью взаимодействия человека и машины, которая появилась на пересечении таких областей, как искусственный интеллект, промышленная технология, физиология и эргономика. На сегодня вклад в эту область исследователей, занимающихся экспертными системами, состоит в разработке методов представления информации о поведении программы в процессе формирования цепочки логических заключений при поиске решения.

Отличительные особенности ЭС

1. Экспертиза может проводиться только в одной конкретной области.

2. Создание новой БЗ для ЭС должно обеспечивать выполнение требований машины логического вывода.

3. ЭС объясняет ход решения задачи (цепочку рассуждений) понятным пользователю способом (можно спросить как и почему получилось такое решение и получить понятный ответ).

4. Выходные результаты являются качественными (например, совет), а не количественными (цифровыми).

5. Системы строятся по модульному принципу, что позволяет наращивать их базы знаний.

6. Наиболее подходящая область применения — решение задач дедуктивным методом (лат. deductio — выведение), позволяющим по определенным правилам логики делать выводы из некоторых утверждений и комбинаций.

Классификация экспертных систем

Для классификации ЭС можно использовать различные критерии.

1. По назначению ЭС можно условно разделить на консультационные (информационные), исследовательские и управляющие. Консультационные ЭС предназначены для получения квалифицированных ответов; исследовательские — для помощи пользователю квалифицированно решать научные задачи; управляющие — для автоматизации управления процессами в реальном масштабе времени.

2. По сложности и объему базы знаний — неглубокие и глубокие.

Неглубокие (простые) ЭС имеют относительно малые БЗ. Доказательства их заключений обычно коротки, большинство выводов являются прямыми следствиями информации, хранимой в базе знаний. Такие ЭС в основном предназначены для решения относительно простых задач типа ответов на запросы по требуемой информации.

Глубокие ЭС делают свои выводы обязательно из моделей происходящих процессов, хранящихся в базах знаний. Сама модель процесса представляет собой набор правил, предназначенных для объяснения большого количества эмпирических данных. В глубоких ЭС доказательства выводов значительно длиннее, основываются на знаниях, выведенных из моделей.

3. По области применения ЭС делятся следующие классы.

1) Диагностика. Например, медицинская диагностика, когда системы используются для установления заболеваний; техническая диагностика, когда определяют неисправности в механических и электрических устройствах.

2) Прогнозирование. Прогнозирующие системы предсказывают возможные результаты или события на основе данных о текущем состоянии объекта (погода, урожайность, поток пассажиров).

3) Планирование и проектирование. Такие системы предназначены для достижения конкретных целей при решении задач с большим числом переменных (консультации по приобретению товаров, проектирование космических станций, и так далее).

4) Интерпретация. Интерпретирующие системы обладают способностью получать определенные заключения на основе результатов наблюдения (например, местоположение и тип судов в океане по данным акустических систем слежения).

5) Контроль и управление (например, регулирование финансовой деятельности предприятия и оказание помощи при выработке решений в критических ситуациях, управление воздушным движением, атомными электростанциями).

6) Обучение. Экспертно-обучающие системы реализуют следующие педагогические функции: учение, обучение, контроль и диагностику знаний, тренировку.

4. По связям с реальным миром.

1) Статические ЭС разрабатываются в предметных областях, в которых БЗ и интерпретируемые данные не меняются во времени. Они стабильны. Например, диагностика неисправностей в автомобиле.

2) Квазидинамические ЭС интерпретируют ситуацию, которая меняется с некоторым фиксированным интервалом времени. Например, микробиологические ЭС, в которых снимаются лабораторные изменения с технологического процесса один раз в 4 -5 часов и анализируется динамика полученных показателей по отношению к предыдущему измерению.

3) Динамические ЭС работают в сопряжении с датчиками объектов в режиме реального времени с непрерывной интерпретацие поступающих в систему данных. Например, управление гибкими производственными комплексами, мониторинг в реанимационных палатах.

Можно выделить четыре основных класса ЭС: классифицирующие, доопределяющие, трансформирующие и мультиагентные.

1) Классифицирующие ЭС решают задачи распознавания ситуаций. Основным методом формирования решений в таких системах является дедуктивный логический вывод.

2) Доопределяющие ЭС используются для решения задач с не полностью определенными данными и знаниями. В таких ЭС возникают задачи интерпретации нечетких знаний и выбора альтернативных направлений поиска в пространстве возможных решений. В качестве методов обработки неопределенных знаний могут использоваться байесовский вероятностный подход, коэффициенты уверенности, нечеткая логика.

3) Трансформирующие ЭС относятся к синтезирующим динамическим экспертным системам, в которых предполагается повторяющееся преобразование знаний в процессе решения задач. В ЭС данного класса используются различные способы обработки знаний:

· генерация и проверка гипотез;

· логика предположений и умолчаний (когда по неполным данным формируются представления об объектах определенного класса, которые впоследствии адаптируются к конкретным условиям изменяющихся ситуаций);

· использование метазнаний (более общих закономерностей) для устранения неопределенностей в ситуациях.

4) Мулътиагентные системы — это динамические ЭС, основанные на интеграции нескольких разнородных источников знаний. Эти источники обмениваются между собой получаемыми результатами в ходе решения задач. Системы данного класса имеют следующие возможности:

· реализация альтернативных рассуждений на основе использования различных источников знаний и механизма устранения противоречий;

· распределенное решение проблем, декомпозируемых на параллельно решаемые подзадачи с самостоятельными источниками знаний;

· применение различных стратегий вывода заключений в зависимости от типа решаемой проблемы;

· обработка больших массивов информации из баз данных;

· использование математических моделей и внешних процедур для имитации развития ситуаций.

2) Синтезирующие. В системах решение синтезируется из отдельных фрагментов знаний.

7. По видам используемых данных и знаний различают ЭС с детерминированными и неопределенными знаниями. Под неопределенностью знаний и данных понимаются их неполнота, ненадежность, нечеткость.

Экспертная система – это вычислительная система, в которую включены знания специалистов о некоторой узкой предметной области в форме базы знаний. Экспертные системы должны уметь принимать решения вместо специалиста в заданной предметной области. В отличие от систем обработки данных в экспертных системах используется символьный (а не числовой) способ представления, символьный вывод и эвристический поиск решения (установление истины с помощью наводящих вопросов (т.н. сократическая беседа)) (а не готовое решение).

Характерными чертами экспертной системы являются:

· четкая ограниченность предметной области;

· способность принимать решения в условиях неопределенности;

· способность объяснять ход и результат решения понятным для пользователя способом;

· четкое разделение декларативных и процедурных знаний (фактов и механизмов вывода);

· способность пополнять базу знаний, возможность наращивания системы;

· результат выдается в виде конкретных рекомендаций для действий в сложившейся ситуации, не уступающих решениям лучших специалистов;

· ориентация на решение неформализованных (способ формализации пока неизвестен) задач;

· алгоритм решения не описывается заранее, а строится самой экспертной системой;

· отсутствие гарантии нахождения оптимального решения с возможностью учиться на ошибках.

Экспертные системы применяются для решения только трудных практических задач. По качеству и эффективности решения экспертные системы не уступают решениям эксперта-человека.

Решения экспертных систем обладают прозрачностью, т.е. могут, быть объяснены пользователю на качественном уровне (в отличие от решений, полученных с помощью числовых алгоритмов, и в особенности от решений полученных статистическими методами). Это качество экспертных систем обеспечивается их способностью рассуждать о своих знаниях и умозаключениях. Экспертные системы способны пополнять свои знания в ходе взаимодействия с экспертом. Необходимо отметить, что в настоящее время технология экспертных систем используется для решения различных типов задач (интерпретация, предсказание, диагностика, планирование, конструирование, контроль, отладка, инструктаж, управление) в самых разнообразных проблемных областях, таких, как финансы, нефтяная и газовая промышленность, энергетика, транспорт, фармацевтическое производство, космос, металлургия, горное дело, химия, образование, целлюлозно-бумажная промышленность, телекоммуникации и связь и др.

В разработке экспертной системы участвуют представители следующих специальностей: эксперты, инженеры знаний и программисты.

Эксперт – это человек, способный ясно выражать свои мысли и пользующийся репутацией специалиста, умеющего находить правильные решения проблем в конкретной предметной области. Эксперт использует свои приёмы и ухищрения, чтобы сделать поиск решения более эффективным, и экспертная система моделирует все его стратегии.

Инженер знаний – человек, как правило, имеющий познания в информатике и искусственном интеллекте и знающий, как надо строить экспертные системы. Инженер знаний опрашивает экспертов, организует знания, решает, каким образом они должны быть представлены в экспертной системе и может помочь программисту в написании программ.

Программист разрабатывает инструментальное средство (если оно разрабатывается заново или впервые), содержащее в пределе все основные компоненты экспертной системы, и осуществляет его сопряжение с той средой, в которой оно будет использовано.

После разработки экспертной системы с ней начинают работу пользователи.

Пользователь – это человек, который использует уже построенную экспертную систему. Так пользователем может быть юрист, использующий её для квалификации конкретного случая; студент, которому экспертная система помогает изучать информатику и т.д. Термин пользователь несколько неоднозначен. Обычно он обозначает конечного пользователя, однако пользователем может быть:

· создатель инструмента, отлаживающий средство построения экспертной системы;

· инженер знаний, уточняющий существующие в экспертной системе знания;

· эксперт, добавляющий в систему новые знания;

· клерк, заносящий в систему текущую информацию.

Источник: studopedia.info