Гром над Байконуром и бомба над Москвой

В шесть утра 15 ноября 1988 года небо над стартовой площадкой № 110 космодрома Байконур озарилось яркой вспышкой. Огромная, словно 20-этажная башня, ракета «Энергия» с самым секретным многоразовым кораблём лениво оторвалась от стартового стола и под рёв ракетных двигателей устремилась в небо. Советский корабль «Буран», закреплённый на циклопических размеров ракете, стал пятой симфонией советской оборонной промышленности.

Для чего в действительности создавался «Буран», не говорили ни до начала программы, ни во время разработки, ни после первого полёта. Лишь 20 лет спустя завеса секретности пала и стало известно, что «Буран» — детище военно-промышленного комплекса, созданное ради одной цели и подчинённое одной задаче — доставить ядерное оружие прямо на голову американскому народу или украсть с орбиты любой объект, представляющий опасность или интерес для военных.

Буран. Рождение и смерть

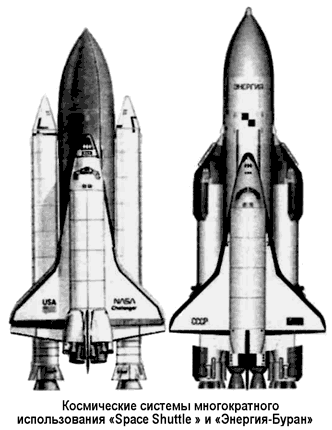

Советский челнок создавали с оглядкой на американские корабли Space Shuttle. Их, по словам NASA, строили для того, чтобы многоразовая космонавтика стала такой же обыденностью, как и поездка в супермаркет за газировкой. На деле, разумеется, ситуация была иной. Американцы создали многоразовые челноки с оглядкой на советские проекты. Многоразовые ракетопланы из СССР, как считали сотрудники третьего аналитического управления ЦРУ по военно-технической разведке, в перспективе могли выкрасть с орбиты любой американский спутник вместе с данными.

Но угля в топку советской космической программы подбросили не американцы, а сами советские учёные. Юрий Сихарулидзе, Дмитрий Охоцимский и Мстислав Келдыш провели математический анализ Space Shuttle и выяснили, что небольшой боковой манёвр позволяет кораблю сбросить на Москву или Ленинград атомный заряд почти любой мощности, вплоть до 50 мегатонн. После того как военным положили на стол докладную записку с выводами учёных, у тогдашнего министра обороны Устинова едва не случился сердечный приступ.

Позднее ряд свидетелей — один из руководителей программы «Энергия-Буран» и лётчики-испытатели — неоднократно рассказывали, что в 1985 году Space Shuttle совершил-таки «нырок» над Москвой и с высоты в 70 километров даже «просигналил» советским системам ПВО. Однако доказать эту историю никто так и не смог. Важно другое — к середине 80-х «советский ответ» Space Shuttle запаздывал, и два инцидента — возможный увод с орбиты станции «Салют-7» и тот самый «нырок» — стали катализаторами для ускорения работы над советским челноком.

Быстрее, больше, мощнее

Работа над «Бураном» шла тяжело. Сложностей добавляли не только требования заказчиков, но и абсолютная секретность, из-за которой почти никто не знал, над чем именно работает. Бывший инженер-математик, один из создателей управляющего компьютера корабля Валентин Пустовский вспоминает, что до последнего не понимал, над каким именно устройством будет работать его группа.

Космический Корабль «Буран» не имеет аналогов до сих пор! Почему Закрыли Проект Буран?

Нам только озвучивали параметры, которых нужно достичь. Про то, что наши изделия — компьютеры и датчики будут установлены в космический корабль, мы даже подумать не могли. Узнали обо всём, наверное, через полгода или даже через год после первого пуска. Все были удивлены, мягко говоря

Бывший инженер-математик, один из создателей управляющего компьютера корабля «Буран»

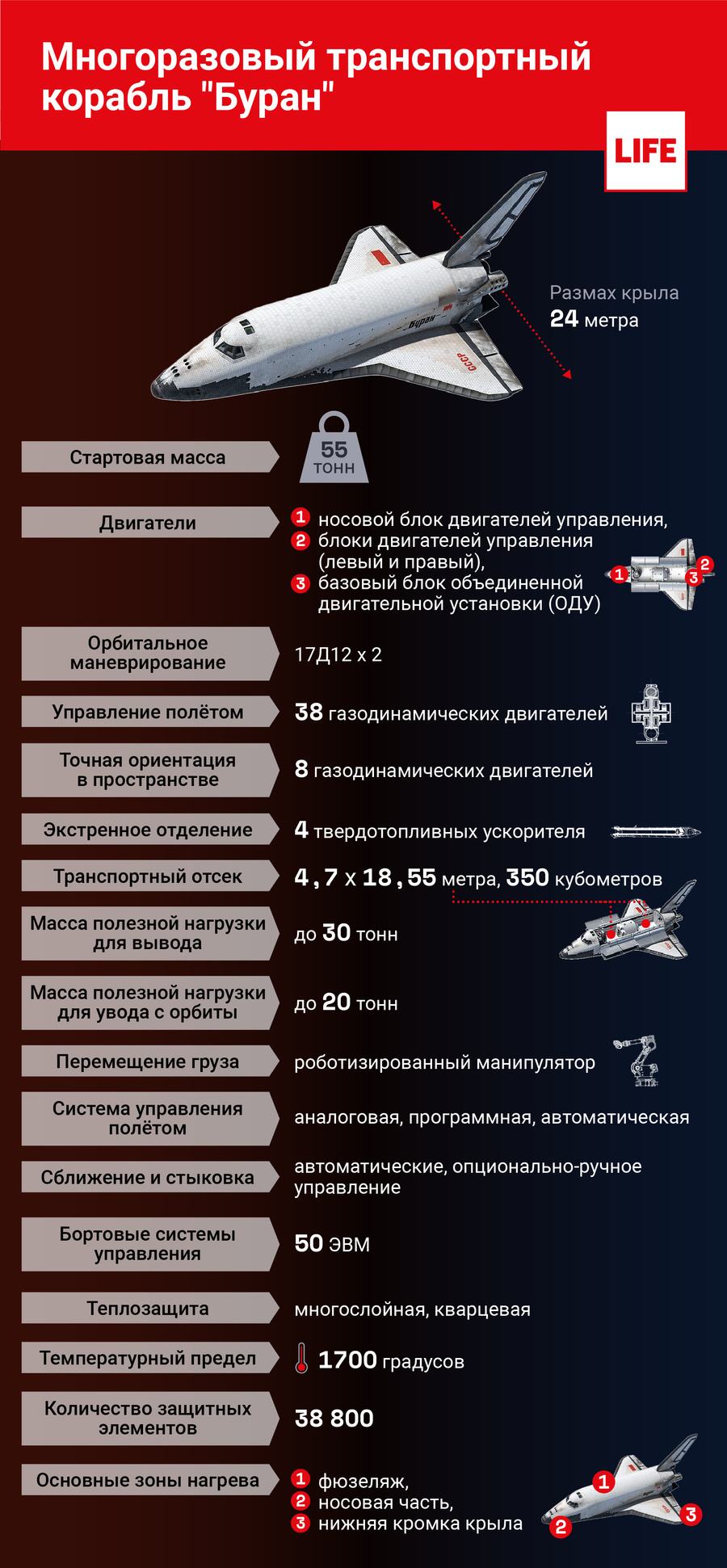

Всего над «Бураном» трудилось почти три миллиона человек — от математиков и химиков до сталелитейщиков, сварщиков и кладовщиков. Ни один советский проект не был настолько наукоёмким, сложным, тяжёлым в производстве и секретным одновременно. Трудность заключалась ещё и в том, что «Буран» при схожей аэродинамической схеме был крупнее и тяжелее американского «Шаттла» — если масса выводимой полезной нагрузки была примерно такой же, как у американского челнока и составляла 30 тонн, то возвращать с орбиты «Буран» мог даже крупногабаритные объекты, например, спутник или несколько спутников общей массой до 20 тонн. «Шаттл» мог доставить на Землю только 14 тонн груза с орбиты.

При этом экипаж «Бурана» мог разобрать любой объект на орбите с помощью манипулятора. Бывший руководитель сектора НИИ Автоматики и электросистем Борис Лапушенко пояснил, что «угнать» спутник с орбиты советский челнок мог за десять минут.

Была даже специальная схема разработана. Отсекаются элементы питания, разбирается частично блок спутника, укладывается в транспортный отсек и закрепляется там специальными упорами. И всё. Экипаж не покидает корабля, делает всё с камер и датчиков. Весь процесс — 10 минут.

В худшем случае 20. А дальше манёвр и спуск с орбиты

Бывший руководитель сектора НИИ Автоматики и электросистем

Если с двигателями для «Бурана» и другими сугубо космическими технологиями особенных проблем не было, то авиационная природа «орбитального самолёта» доставляла разработчикам немало проблем. К примеру, тепловая нагрузка на «Буран» при входе в атмосферу должна была составлять примерно 1500 градусов. Для того, чтобы обезопасить экипаж и машину, решать проблему стали в два этапа.

Источник: life.ru

Никому не нужный «Буран»: чудо техники или выброшенные миллиарды

«Энергия-Буран» — космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС). Она стала одной из двух реализованных в мире систем МТКС и одновременно ответом на аналогичную многоцелевую военно-гражданскую программу США «Спейс шаттл». Свой первый и единственный космический полет орбитальный космический корабль-космоплан системы «Буран» совершил в беспилотном режиме чуть более 30 лет назад, 15 ноября 1988 года.

И все эти тридцать лет специалисты спорят о том, чем являлся единственный полет советского МТКС, был ли это научный и технический прорыв или бессмысленное выбрасывание денег на ветер. Кстати, деньги это были немалые: около 16,5 млрд советских рублей, или примерно 2 трлн рублей по нынешнему курсу.

Зачем понадобился «Буран»?

Необходимость создания советской многоразовой космической системы как средства сдерживания потенциального противника была выявлена в ходе аналитических исследований, проведенных Институтом прикладной математики АН СССР и НПО «Энергия» в период 1971—1975 годов. Было показано, что США, введя в эксплуатацию свою многоразовую систему «Спейс шаттл», смогут получить решающее военное преимущество в плане нанесения упреждающего ракетно-ядерного удара.

Кроме того, советское руководство не исключало возможности использования космических челноков в качестве носителей ядерного оружия. Оно также боялось, что шаттлы будут похищать с орбиты Земли советские спутники, а также космические станции типа «Салют» и типа «Алмаз» ОКБ-52 В. Челомея.

И это опасение было понятным: габариты грузового отсека и вес возвращаемой полезной нагрузки шаттлов позволяли это сделать.

Для защиты космических кораблей от «похищения» не было придумано ничего лучшего, кроме как установить на них модифицированные автоматические пушки НР-23 конструкции Нудельмана — Рихтера, а затем две ракеты класса «космос — космос». Правда, при этом почему-то никто не подумали об отдаче при стрельбе из пушек или пуске ракет, способной унести сам корабль в другой конец космоса! Но, слава богу, до стрельбы дело не дошло!

Честно сказать, все эти опасения были напрасными и американцы не собирались похищать советские космические станции и спутники. В то время они разрабатывали собственные спутники оптической разведки KH-11 KENNAN и собирались запускать их на орбиту и возвращать их на Землю с помощью шаттлов.

Вся мощь Советского Союза

В 1976 году была официально утверждена строго засекреченная программа «Энергия-Буран». 70 министерств и ведомств и 1286 предприятий СССР (более 1 млн человек) принимали участие в создании системы.

Головным разработчиком корабля было специально созданное НПО «Молния». Новое объединение возглавил Глеб Евгеньевич Лозино-Лозинский, уже в 1960-е годы работавший над проектом многоразовой авиационно-космической системы «Спираль».

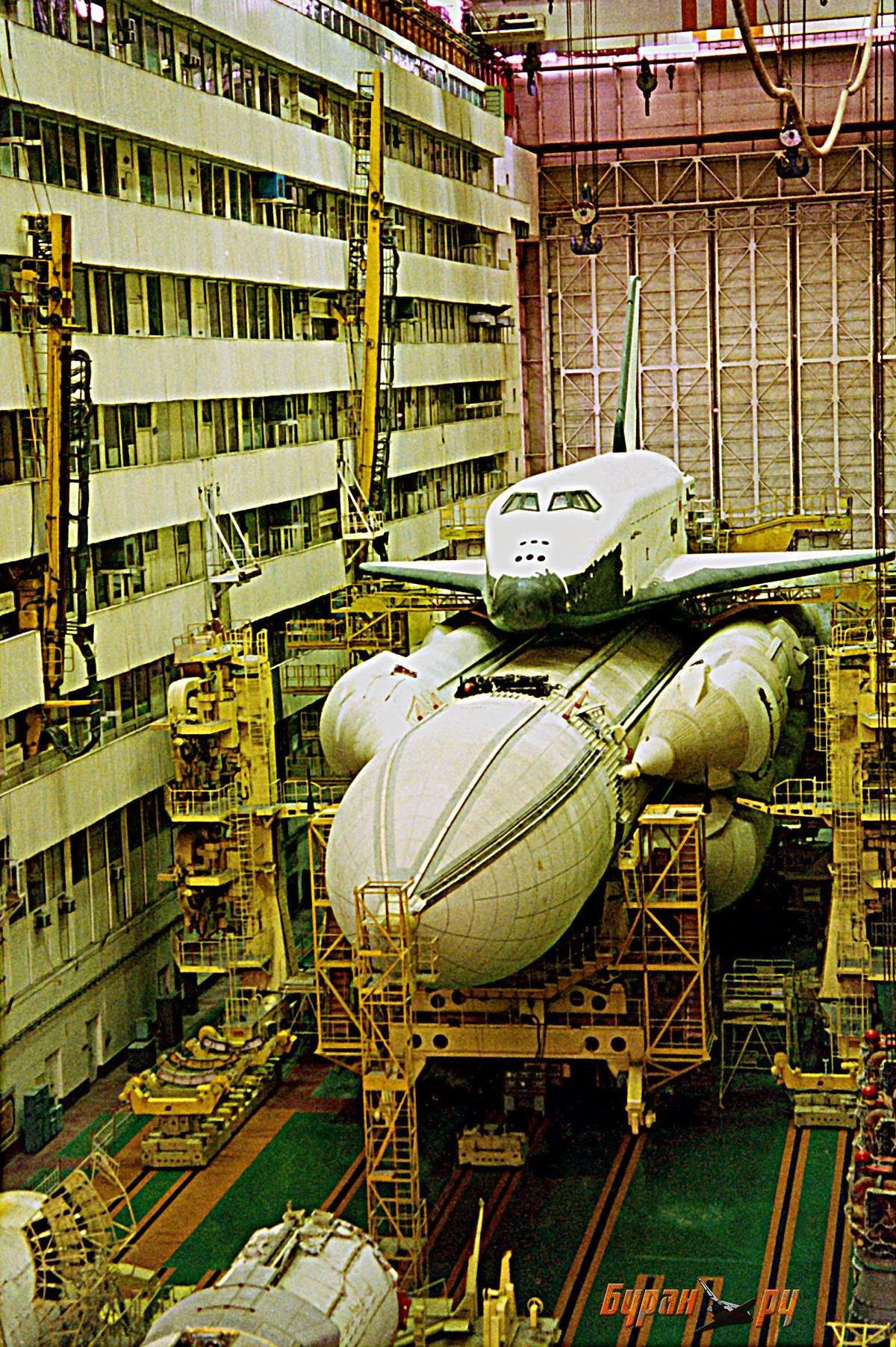

Производство орбитальных кораблей осуществлялось на Тушинском машиностроительном заводе с 1980 года. К 1984 году был готов первый полномасштабный экземпляр. С завода корабли доставлялись водным транспортом (на барже под тентом) в город Жуковский, а оттуда (с аэродрома Жуковский) — воздушным транспортом на специальном самолете-транспортировщике ВМ-Т «Атлант» — на аэродром Юбилейный космодрома Байконур.

На нем для посадок космоплана «Буран» была специально оборудована усиленная взлетно-посадочная полоса.

Кроме того, были серьезно реконструированы и полностью дооснащены необходимой инфраструктурой еще два основных резервных места приземления «Бурана» — военные аэродромы Багерово в Крыму и Восточный (Хороль) в Приморье, а также построены или усилены ВПП еще в 14 запасных местах посадки, в том числе вне территории СССР (на Кубе, в Ливии)! Как уже отмечалось выше, свой первый и единственный космический полет «Буран» совершил 15 ноября 1988 года. Его продолжительность составила 205 минут, корабль сделал два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку. Полет прошел полностью в автоматическом режиме с использованием советского бортового компьютера и программного обеспечения («Шаттл» мог совершать посадку только на ручном управлении). Данный факт — полет орбитального самолета в космос и его посадка в автоматическом режиме, под управлением бортового компьютера — вошел в Книгу рекордов Гиннесса.

На этом полеты советского челнока закончились, а в 1993 году программа МТКС была закрыта. В итоге 16,5 млрд полновесных советских рублей были выброшены на ветер.

А 12 мая 2002 года на многоразовую космическую систему «Энергия-Буран» в собранном состоянии, которая хранилась на Байконуре в монтажно-испытательном корпусе, с высоты 60 метров обвалилась бетонная крыша. Погибли восемь строителей, ракета-носитель «Энергия» и, естественно, «Буран».

Вместо эпилога

Еще 1972 году, сразу после принятия решения президента США о начале широкомасштабных работ по программе «Спейс шаттл», в СССР была проведена серия закрытых совещаний по этой проблеме. Многие специалисты указывали, что такая система существенно проигрывает по экономичности выведения полезных грузов на орбиту обычным одноразовым ракетам-носителям и не дает особых преимуществ в военном отношении; отсутствуют также серьезные задачи, требующие возврата с орбиты космических аппаратов.

Кроме того, до конца не была продумана конструкции самого орбитального корабля (отсутствие у него разгонного двигателя), была низкая экономичность применяемого топлива, корабль мог выводить на орбиту полезную нагрузку гораздо меньшего веса, чем шаттл. У советских военных после проведения успешного запуска не оказалось никаких предложений по использованию «Бурана». Он стал «подарком», от которого никто не знал, как избавиться.

Высказывались даже мнения о том, что это масштабная дезинформация или очередной блеф с целью втягивания СССР в новый виток космического противостояния и гонки вооружений.

Конечно, это было не так. Вот лишь некоторые данные по полезному использованию шаттлов. Правда, американских. За 30 лет их эксплуатации было произведено 135 пусков, включая две катастрофы. Больше всего полетов (39) совершил космический челнок «Дискавери».

Шаттл мог доставлять за один рейс к МКС 20—25 тонн груза, плюс к этому семь-восемь астронавтов. В общей сложности все шаттлы совершили 21 152 витка вокруг Земли и пролетели 872,7 млн км. На шаттлах в космос было поднято 1,6 тысячи тонн полезных грузов. Совершили полеты 355 астронавтов и космонавтов, а в общем 852 члена экипажей шаттлов за всю их эксплуатацию.

Если говорит откровенно, то главной причиной закрытия программы «Энергия-Буран» был распад Советского Союза. Сокращение ассигнований на развитие космонавтики в послесоветской России, потеря интереса к орбитальному самолету в связи с выработкой Министерством обороны РФ новой военной доктрины, общее экономическое положение страны, — все это заставило отказаться от намеченных планов возрождения программы.

И остались от нее, как могильные камни, макеты «Буранов»: один в качестве аттракциона на ВДНХ в Москве (автор на нем «летал»), второй — в немецком городе Шпайер (его продали за 10 млн евро и там он почему-то оказался более нужным, чем в России), третий — в ЛИИ им. М. М. Громова, четвертый — в Сочи, пятый — в ЦАГИ.

Источник: www.ridus.ru

Причины закрытия программы «Буран»

После того как 17 мая 1987 года ТАСС оповестило мир о том, что в Советском Союзе начаты летно-конструкторские испытания новой мощной ракеты-носителя «Энергия», воспоследовала немедленная реакция со стороны западных СМИ.

«СССР теперь имеет возможность выполнять те космические задачи, которые останутся недоступными для США даже тогда, когда вновь начнутся полеты американских космических кораблей многоразового использования, — заявил в передаче телекомпании «Эй-Би-Си» сотрудник Университета Дж. Вашингтона доктор Джон Логсдон. — Для того чтобы приступить к выводу на орбиту таких же полезных грузов, на какие рассчитана советская ракета, Соединенным Штатам потребуется от шести до десяти лет».

«Советский космический эксперимент, — отмечала парижская «Юманите», — происходит в тот момент, когда США по прежнему не способны вернуть свои челночные космические аппараты на орбиту».

«Советский Союз вступил в новый этап освоения космического пространства», — утверждала японская «Майнити».

Примечательно, что при всеобщем одобрении действий советских конструкторов прозвучало предупреждение, озвученное газетой «Вашингтон Таймс»: ракета «Энергия» позволит Советскому Союзу создать систему орбитальных боевых станций, начиненных «лазерами, малыми ракетами, осколочными бомбами и спутниковыми боеголовками». Трех-четырех запусков новой ракеты хватит, чтобы создать действующую противоспутниковую систему на орбите.

Догадаться об истинном предназначении многоразового ракетно-космического комплекса было несложно, ведь сами американцы создавали систему «Спейс Шаттл» не из соображений гуманизма. Однако конструкторы НПО «Энергия» опоздали: новый руководитель государства Михаил Горбачев взял курс на «разрядку» и любые космические системы, имеющие военное назначение, оказались не нужны.

Собственно, Горбачев заявил об этом прямо еще во время своего визита на Байконур. Свидетельствует главный конструктор Борис Губанов:

«…Михаил Сергеевич остановился, ожидая, когда подойдет основная группа, и, глядя на «Буран» (композиция ракеты и корабля пока называлась одним именем), сказал: «Ну… видимо, кораблю мы навряд ли найдем применение… Но ракета, мне кажется, найдет свое место…» Молчание. Откровение вслух звучало, как приговор. Не думаю, что эти фразы родились у него лично и только что. Остальные «молчавшие» не возражали. Значит, они продолжали начатый не сейчас разговор. Для меня это было очередной новостью «из первых уст»…»

Тема областей применения комплекса «Энергия-Буран» обсуждалась и позднее — в июле 1987 года на Совете обороны под председательством Горбачева. Оказалось, что целевых грузов для него пока нет, а в свете сокращения военного бюджета страны и не предвидится.

Несмотря на это, НПО «Энергия» составила план дальнейших летно-конструкторских испытаний с выведением на орбиту грузов специализированного назначения. На начало 1989 года план выглядел следующим образом. 4-й квартал 1991 года — полет «Бурана-2К1» (второй корабль, первый полет) длительностью в двое суток с модулем дополнительных приборов «37КБ-37071». 1-й или 2-й кварталы 1992 года — полет «Бурана-2К2» длительностью 7–8 суток с модулем «37КБ-37271». 1993 год — полет «Бурана-1К2» длительностью 15–20 суток с модулем «37КБ-37270».

Эти четыре полета «Буранов» должны были стать беспилотными.

В полете корабля «2К2» планировалось отработать автоматическое сближение и стыковку с орбитальным комплексом «Мир». Начиная с пятого полета, планировалось использовать третий орбитальный корабль «ЗК», оборудованный системой жизнеобеспечения и двумя катапультируемыми креслами. Полеты с пятого по восьмой тоже считались испытательными, потому экипаж должен был состоять лишь из двух космонавтов. Они намечались на 1994–1995 годы. Для этих миссий НПО «Энергия» собиралось изготовить исследовательские модули по примеру американских «Спейслаб» («Spacelab») и («Спейсхаб») («Spacehab»), которые с помощью дистанционного манипулятора корабля пристыковывались бы к боковому стыковочному узлу модуля «Кристалл» орбитальной станции «Мир».

Реализация всей этой программы оценивалась в 5 миллиардов рублей в ценах 1989 года. И первоначально она была поддержана Советом обороны, поскольку меньшее финансирование привело бы к развалу комплекса.

Однако в том же 1989 году началась настоящая атака на всю космическую отрасль. Вот лишь несколько цитат из советских газет того времени:

«Комсомольская правда»: «Сколько стоит «Буран»? Отвечает председатель Государственной комиссии: «Разработка программы «Шаттл» оценивается в 10 миллиардов долларов, каждый запуск — примерно в 80 миллионов. Наши цифры по «Энергии» и «Бурану» соизмеримы с затратами американцев»».

«Правда»: «В некоторых письмах, приходящих в редакцию, читатели спрашивают, нужен ли нам такой дорогостоящий корабль, как «Буран». »

«Труд»: «Похоже, мы наконец всерьез начнем считать деньги.

Отказались от баснословных затрат по переброске рек, хотим, чтобы оборонная промышленность в большей мере работала для нужд народного хозяйства, сокращаем армию, вооружения. В этой связи не пора ли сократить ассигнования на освоение космоса?»

В самом деле, быстрой экономической отдачи от такой сложной и дорогой ракетно-космической системы, как «Энергия-Буран», ожидать не приходилось. По оценке специалистов, она начала бы окупаться не ранее чем в 1995 году, а приносить прибыль — к 2003 году. И это — в «тепличных» условиях бескризисной плановой экономики!

Понятно, что при том экономическом раскладе, который мы имели в последние годы правления Горбачева и при Борисе Ельцине, о сохранении и развитии нового ракетно-космического и «Энергия-Буран»

Никто и не думал. За политическими потрясениями начала 90-х годов о «Буране» забыли, а с развалом Советского Союза, когда многие из предприятий, работавших на космонавтику, включая космодром Байконур, оказались за границей, существование самой отрасли оказалось под угрозой.

В декабре 1991 года Государственный Совет упразднил Министерство общего машиностроения, отвечавшего за космонавтику.

Перед сообщением об этом было опубликовано интервью последнего министра, где он высказался за нецелесообразность существования такого грандиозного органа.

Система «Энергия-Буран» была переведена из Программы вооружений в Государственную космическую программу решения народно-хозяйственных задач. «Процесс пошел…»

Еще через год Российское космическое агентство приняло решение о прекращении работ по «Бурану» и консервации созданного задела. Это стало трагедией для всех сотрудников НПО «Энергия». Ведь к этому времени был полностью собран второй экземпляр орбитального корабля и завершалась сборка третьего корабля с улучшенными техническими характеристиками.

Выполняя межправительственное соглашение о стыковке корабля «Спейс Шаттл» со станцией «Мир» в июне 1995 года, наши инженеры использовали технические материалы по орбитальной стыковке корабля «Буран», что значительно сократило срок подготовки. Но вы легко можете представить себе, как обидно и горько было наблюдать разработчикам «Бурана», что с «Миром» стыкуется не наш корабль, а чужой «Шаттл»…

Источник: arsenal-info.ru