Несколько поколений советских людей верили, что рано или поздно вместо социализма, у которого еще есть свои недостатки, будет построен коммунизм, где всё будет бесплатно. Хотя вроде бы простая логика говорит — дорогих вещей и продуктов не может быть так много, чтобы они совсем ничего не стоили.

«Одна из вечных сказок, которую любят рассказывать все поклонники СССР — это о том, что в СССР должен был в итоге быть построен Коммунизм, и все жертвы, все войны и ГУЛАГа были именно для этого — мол, там уничтожили всех, кто был с этим не согласен, кто не понимал своего счастья, и вот-вот мы должны были уже дойти до Коммунизма, где всё было бы бесплатно, — пишет в своём Живом Журнале Максим Мирович.

Фото: maxim-nm.livejournal.com/449020.html

Разве это не хорошо? — вопрошают фанаты СССР. От каждого по способностям — каждому по потребностям. Поработал себе, пришёл в магазин, взял всё бесплатно — сиди ешь да радуйся!Что самое смешное — на самом деле весь этот «бесплатный» Коммунизм являлся обычной сказкой, и даже если его удалось бы построить — то жизнь при нём была бы намного хуже и уродливее, чем жизнь на «загнивающем Западе, где все лучше человеческие качества измеряются лишь звонкой монетой».

Философия Ленина за 10 минут

Сказка о чём-то там бесплатном при Коммунизме в СССР родилась ещё в довоенные времена, а окончательно оформилась в 1961 году, когда прошёл XXII съезд коммунистической партии. Именно на этом съезде Хрущёв объявил, что к 1980 году в СССР будет построен коммунизм и нынешнее поколение советских людей будет при нём жить. При этом не уточнялось — а каким, собственно, образом это должно быть достигнуто? Обычно ограничивались общими фразами — нужно ещё «более лучше» работать, бороться с бюрократами, плутократами, волюнтаристами и несунами, крепить оборону и в целом трудиться на благо Родины.

В СССР в школах не изучали классические утопии (вроде книги Томаса Мора), не читали антиутопии (вроде книг Замятина, Оруэлла, Платонова и Хаксли), а также не изучали Библию и книги других религий, поэтому практически никто не заметил, что сказка о неком идеальном Коммунизме к 1980 году — это обычный религиозный миф об «идеальном мире», подогнанный под современные реалии — мол, мы всем обществом туда движемся и обязательно туда попадём. При этом никто толком не представлял ни то, на что этот Коммунизм должен быть похож, ни то, как туда добраться.

После XXII съезда коммунистической партии огромными тиражами стали издаваться всяческие брошюры и атласы, которые рассказывали о том, как же будет хорошо жить при Коммунизме в 1980 году. Сказано о том, что начало — это половина дела, и Коммунизм, о котором мечтали много веков, будет вот-вот уже построен.

«Программа построения коммунизма в нашей стране составлена по точным научным расчетам» — уверяют авторы брошюры. Через 20 лет будет создано изобилие всех продуктов и товаров, люди будут работать по 6 часов и получать по потребностям, кажется чего проще — пришёл и взял.

Коммунизм невозможен?

Выше перечисляется всё то, что при Коммунизме будет точно бесплатно — квартиры, городской транспорт, учёба, детсткие сады, санатории и лекарства, а также разумеется вся еда и товары народного потребления (что вытекает из текста). Что самое смешное — некоторые действительно верили в то, что всё именно так и будет.

В стране нет ничего «бесплатного».Не устаю повторять простую мысль (недоступную фанатам СССР), что никаких «своих» денег у государства нет — оно лишь перераспределяет блага, произведённые всеми членами общества. Деньги на «бесплатные» квартиры, медицину и детские сады изымались бы из бюджета, который был наполнен всеми трудящимися гражданами. На практике это означает, что слесарь Василий за свою работу в месяц получил бы не 300, а 150 рублей, стоял бы 20 или 30 лет в очереди на «бесплатную» квартиру, после чего получил бы её — без права собственности и без права выбора. Не проще ли было бы слесарю Василию получать полную зарплату, платить из неё по 50 рублей в месяц по ипотеке с правом выбора типа жилья, района, города и с полным правом собственности на жильё после выплаты?

Совковое государство такой возможности не давало, рассказывая сказки о «бесплатных квартирах». Всё вышеперечисленное касается также «бесплатных» детсадов и «бесплатной» медицины — люди просто не знали, сколько они реально зарабатывают и сколько налогов платят на всё это «бесплатное». Это же касается и «бесплатных» промтоваров и «бесплатных» продуктов — на их производство были затрачены добытые в стране ресурсы, энергия и трудовое время граждан, что имеет определённую ценность. Если эта продукция изымается в одной части страны и «бесплатно» раздаётся в другой — то это не значит, что она «бесплатная», она не прилетела с неба — за неё заплатили своим трудом другие люди, вот и всё.

В общем, вся фишка «бесплатного» Коммунизма заключалась бы именно в этом самом распределении и перераспределении. Давайте подумаем, как выглядел бы реальный «бесплатный» коммунизм.

Допустим, вы приходите в фотомагазин в счастливые времена наступившего Коммунизма и хотите «бесплатно» взять фотокамеру — как уверяют нас советские сказочники, это было бы возможно, если бы Коммунизм был построен. В магазине есть три вида фотокамер — дешевая «детская», полупрофессиональная и профессиональная, с тремя сменными объективами.

Разумеется — вы захотите взять себе камеру получше. Тогда кто будет брать дешёвые и простые камеры — если всё будет «бесплатно» и можно будет брать, что хочешь? В общем, вы взяли дорогой фотоаппарат, да вот незадача — в первый же день его разбили. Назавтра вы идёте в магазин за таким же новым — при Коммунизме вам должны тут же выдать такой же второй — ведь всё кругом бесплатно, так?

И тут мы наталкиваемся на ограничения. Скорее всего, «бесплатно» взять самый дорогой фотоаппарат вам не разрешат — для этого нужно будет иметь какой-нибудь «значок классности фотографа». И второй фотоаппарат взамен разбитого вам взять тоже не разрешат — а разрешат взять, например, через год или три. В общем, при «бесплатном» коммунизме на промтовары выдавали бы какие-нибудь очередные «талоны» — которые можно было бы получать на работе в ограниченном количестве. Это было бы тем же аналогом денег, только намного худшим — так как получить их было бы сложнее, да и их покупательная способность была бы очень узкой, что вынуждало бы к «натуральному обмену» талонов на талоны и другим танцам с бубном.

Идём дальше. Бесплатные продукты. Тут та же история, что и с фотоаппаратом — приходите вы в магазин, и забираете себе «бесплатно» целого лосося на 15 килограммов — три самых лучших кусочка съедите сами, а остальное выбросите котам у подъезда. А на вечер возьмете пять банок черной икры — просто съесть ложкой под пиво.

Разумеется, сделать такого вам никто бы не разрешил, ввели бы ограничения — скажем, вы можете брать 1 батон и 1 пакет молока в день, а лосося — раз в месяц. А банку чёрной икры — раз в год, а то на всех не хватит «бесплатного». Всё это регулировалось бы теми же талонами.

Источник: newizv.ru

Анатомия «перестройки»: провал хрущёвского «строительства коммунизма»

За суетой, нестабильностью и тревогами жаркого лета – 2021, должно быть, мало кто вспомнил об очередном юбилее, на сей раз – хрущёвской поры, долгое время именовавшейся «оттепелью», но в последнее время, с подачи Е. Спицына, – также и «слякотью». Между тем, 60 лет назад, а именно – 25 июля 1961 года – президиумом ЦК КПСС был одобрен проект программы по строительству в советской стране коммунизма уже к 1980 году. Через несколько дней, 29-30 июля, сей судьбоносный документ был опубликован в газетах СССР и просоветских социалистических стран.

На этапе подготовки многие экономисты предлагали доработать проект, хотя бы в минимальной мере указав этапы и сроки предполагаемого «большого пути». Например, они советовали скорректировать заявленные программой отмену в СССР всех налогов к началу уже 1970-х гг., а также отодвинуть по времени замену товарно-денежных отношений продуктообменом десятилетием позже. Однако эти и другие более чем уместные предложения были отвергнуты, ибо, как отмечал Иосип Броз Тито, советский лидер Никита Хрущёв «стремился побыстрее заменить собой и своей утопической программой идеологическое наследие и авторитет даже низвергнутого [им] Сталина».

Несколькими месяцами позже, 29 октября 1961 г., программа «развёрнутого строительства коммунизма» получила единогласное одобрение со стороны делегатов (ставшего началом заката политической карьеры Хрущёва) XXII съезда КПСС. Он запомнился не только заявлением «дорогого Никиты Сергеевича» о том, что «нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме», но также разнузданной антисталинской истерией с «ночным» перезахоронением «вождя всех народов» сразу по завершении (1). В частности, программой предписывалось за двадцать лет напряжённого и целенаправленного труда увеличить объёмы производства базовых отраслей («группа А») в 6 раз, а потребительских отраслей («группа Б») – аж в 13 раз. (2) Однако вследствие усиливающихся негативных тенденций в советской экономике и нарастающего административного хаоса, такое прожектёрство изначально являлась полнейшей авантюрой.

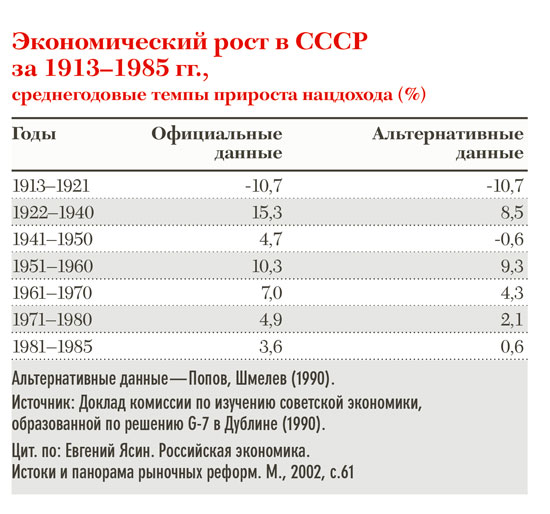

Из представленных данных хорошо видно замедление темпов роста советской экономики именно в хрущёвский период, что слабо согласовывалось с заявленными грандиозными планами. Как отмечают авторы книги «Кристалл роста», уже «в марте 1953 года начинают приниматься стратегические решения вне логики и принципов прежней организации экономической системы», обеспечивавшей двухзначные темпы ежегодного экономического роста.

В частности, сразу после смерти Сталина «стартует продолжающийся далее более 10 лет интенсивный процесс постоянных, порой хаотичных и судорожных, противоречащих друг другу и разнообразных изменений системы государственного управления. “Перестановка стульев и табличек” становится способом реализации государственной политики. Возникает опасная иллюзия, что если просто переименовать орган управления, то проблемы, находящиеся в его ведении, сами собой решатся». Уже 25 марта 1953 года (!) в срочном порядке принимается совершенно секретное Постановление Правительства № 385 «Об изменении строительной программы 1953 года», которым ликвидируются 20 крупнейших проектов, в основном инфраструктурных. А менее чем через год, в феврале 1954 года, Государственный департамент США даёт оценку влияния принятых решений на развитие экономики СССР: «…Промышленное развитие и развитие транспортных связей между регионами может замедлиться ввиду отмены промышленной программы 1953-1954 годов… В стране сделан упор на сельское хозяйство и, в основном, на освоение обширных целинных земель, что продлится, самое меньшее, пять-шесть лет. Это обстоятельство тоже может привести к замедлению индустриального развития…» (3) Заметим, «великое десятилетие» хрущёвского самовластия ещё не началось, и это, как говорится, было только начало…

Хватаясь то за одно, то за другое звено горе-«строитель» коммунизма искал панацею то в целине, то в кукурузе, то в «большой химии», то в народных дружинах. В 1957 году он, по сути, обворовал советских граждан, волевым решением «заморозив» выплату облигация госзаймов, частично возобновившихся лишь в 1969 году.

А к концу правления Хрущёва из магазинов исчез белый хлеб, что привело к массовым протестным выступлениям (отнюдь не только в Новочеркасске), причём во многих местах – под портретами Сталина. Как утверждал режиссёр Михаил Ромм, «в какой-то момент у Хрущёва отказали все тормоза – все решительно». В этом русле лежали и дорого обошедшийся сельскому хозяйству разгром личных подсобных хозяйств (в начале 1960-х гг., частично восстановлены в «брежневский» период), которые этот предполагаемый троцкист, не обладавший системным образованием, искренне считал пережитком прошлого. Всё это и многое другое, включая постоянную болтовню про «общественное самоуправление», «высокую сознательность» и про «грядущее отмирание государства», в конце концов, привело его к закономерному финалу в виде отставки в октябре 1964 г. (4).

Цепочка взаимно увязанных и обусловленных социально-экономических, управленческих, политических и идеологических ошибок советского руководства и его наместников в республиках, краях и областях уже к концу 1960-х гг. предопределила невозможность реализации громкой, но крайне оторванной от реальности программы. Сначала в Кремле предпочитали делать вид, что «всё хорошо», и она успешно реализуется. Однако начиная с отставки Хрущева, в официальных выступлениях о программе предпочитали помалкивать. Так, на первом «брежневском» XXIII съезде КПСС (1966 г.) о ней лишь кратко упомянул новый генсек и иже с ним, а уже со следующего XXIV съезда (1971 г.) – вообще не вспоминали.

При этом партийные вожди (заметим, на рубеже 1960-х – 1970-х гг. – вполне адекватные и дееспособные люди) не посчитали нужным как-то объяснить рядовым коммунистам и согражданам причины провала программы «построения коммунизма» к 1980 году. В то же время, судя по некоторым архивным данным, в ЦК КПСС к началу 1980-х гг. поступало всё больше писем рядовых коммунистов с предложениями созвать Пленум, в ходе которого предлагалось объяснить причины невыполнения программы, скорректировав документ по содержанию и срокам реализации. Однако реакции на это так и не последовало, лишь усугубляя, на фоне очевидной идеологической нищеты «позднесоветского» режима, морально-психологический упадок многомиллионного «авангарда советского общества» и приближая тем самым горбачёвскую «перестройку»…

Одновременно, упорное замалчивание причин нереализуемости документа, казалось бы, мировой значимости, нарочитая высокомерность Кремля снижала авторитет КПСС в мировом коммунистическом движении. Многие зарубежные оценки подтверждают, что бесславный конец «программы построения коммунизма» менее чем за 20 лет обозначил старт завершающего этапа в разрушении СССР и КПСС. Вот, например, фрагмент заявления 30-ти марксистско-ленинских коммунистических партий, принятый 7 ноября 1981 года в албанском городе Сталин:

«…Советское руководство не удосужилось объяснить членам партии и согражданам на рубеже 1970-х / 1980-х годов, почему не реализована хрущевская программа строительства коммунизма к 1980 году. Такой пренебрежительный подход ещё более отдалил рядовых коммунистов и советских граждан от высшего руководства страны.

Но брежневское руководство не решалось усиливать критику хрущевского волюнтаризма, отразившегося и в Программе строительства коммунизма, принятой в 1961 году. Потому что Западе Хрущев, по понятным причинам, оставался популярным, а усиленная критика его политики могла создать для Брежнева «просталинский имидж» и сорвать долгосрочные контракты на поставки советских нефти и газа в Западную Европу.

Провал со строительством «хрущевского» коммунизма продемонстрировал низкий уровень экономической, управленческой и идеологической дееспособности руководства КПСС-СССР в период после Сталина. Это еще более усугубило не только идеологический, но и психологический разрыв между ревизионистской правящей номенклатурой и подавляющим большинством советских граждан.

Брежнев на 26 съезде КПСС (1981 г.) вскользь высказался о необходимости «подумать о разработке новой программы КПСС», но ни слова не сказал о причинах краха «хрущевской» программы и вообще о её провале. В дальнейшем тема новой партийной программы никогда официально не упоминалась: тем самым, советские ревизионисты признались в собственной некомпетентности. Даже в том, чтобы сформировать новое многословное враньё для сограждан».

А вот фрагмент принятого 14 июля 1964 г. заявления ЦК КПК «О хрущевском псевдокоммунизме»:

«…В результате пагубного влияния хрущёвского ревизионизма социалистическая экономика Советского Союза подверглась серьёзному разрушению. Делая жалкие потуги выбраться из массы противоречий, Хрущёв то и дело меняет свою экономическую политику: утром приказывает одно, а вечером другое.

Своим непостоянством он серьёзно расстроил народное хозяйство Советского Союза. Хрущёв — неисправимый мот и транжир: он растранжирил весь зерновой запас, накопленный в период руководства Сталина, и тем самым создал серьёзные трудности для советского народа. Извратив и нарушив социалистический принцип распределения «от каждого по способностям, каждому по труду», он предоставил возможность горстке «руководящих» людей присваивать себе плоды труда широких масс советского народа. И это также показывает, что путь, по которому идёт Хрущёв, уводит от коммунизма».

Здесь нельзя не отметить усиление симпатий части среди искренне веривших в большевизм советских граждан к коммунистическому Китаю и его лидеру Мао Цзэдуну ещё после смерти Сталина, и особенно после XX съезда КПСС. Примечательно, что и после отставки Хрущёва проявления «красного диссидентства» не прекратились, даже не фоне событий «культурной революции», практику которой некоторые советские люди были в своих мечтах не прочь применить к разраставшемуся советскому бюрократическому аппарату… Случайно или нет, но в отличие от «почвеннического» и особенно «либерально»-прозападного диссидентства, «красное» инакомыслие (по некоторым оценкам, не менее влиятельное, нежели вышеупомянутые идеологические течения) до сих пор остаётся почти неисследованным сюжетом позднесоветской истории…

В конечном итоге, советское руководство было вынуждено косвенно признать свою «оторванность» от происходящего в стране. В частности, 14 июня 1983 года на пленуме ЦК новый генсек Ю.В. Андропов заявил, облетавшую как Союз, так и весь мир фразу: «…Мы еще не изучили в должной мере общество, в котором живем». Подобное признание со стороны первого лица, разумеется, не оставляло сомнений в нарастании системного кризиса в государстве, партии и обществе, проложившего дорогу к трагическим событиям средины 1980-х – начала 1990-х годов.

Алексей Чичкин, Андрей Арешев

Примечания

(1) Разработка документа началась после не менее знаменитого «антисталинского» XX съезда созданной по его решению специальной комиссией примерно из 100 чел., во главе с секретарем ЦК Борисом Пономарёвым, занимавшим тот же пост и в брежневский период. Характерно, что столь устойчивой карьере «коминтерновского» кадра, характеризуемого некоторыми современными историками в качестве ярого антисталиниста, благодаря его феноменальному прагматизму, отнюдь не помешала его же обширная передовая статья в органе ЦК партии журнале «Большевик» (1950 г., N 1), озаглавленная «Сталин – гениальный теоретик и вождь международного коммунистического движения»…

(2) Спицын Е. Хрущёвская слякоть. М.: Концептуал. 2020 г. С. 531.

(3) См.: Галушка А., Ниязметов А., Окулов М. Кристалл роста к русскому экономическому чуду. — М., 2021. Кроме того, а материалах архива ЦРУ США можно ознакомится с копиями секретной переписки о процессах в СССР, включая ежегодные отчёты КГБ при Совете Министров СССР – см.: Гасанлы Дж. Хрущёвская «оттепель» и национальный вопрос в Азербайджане. М. 2009. с. 13

(4) Подробнее см., напр.: Спицын Е. Указ. работа.

Источник: vpoanalytics.com

Почему в СССР не удалось построить коммунизм

Так, например, считает историк Артём Ефимов, полагающий, что современный уровень развития математики и вычислительной техники делает плановую экономику вполне конкурентоспособной по сравнению с традиционной рыночной.

Фото: yandex.ru

«Мы вас похороним»

Упомянутая «Программа построения коммунизма», принятая 31 октября 1961 года на XXII съезде КПСС, завершалась знаменитой фразой: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!» Сейчас этот лозунг — предмет горьких насмешек, потому что мы знаем, чем дело кончилось. Но в 1961 году к таким заявлениям всё ещё относились серьёзно.

Ткм более, что в этот момент СССР был единственной страной в мире, сумевшей отправить человека в космос. А прямо во время работы XXII съезда на Новой Земле состоялись испытания термоядерной бомбы мощностью в 3–4 тысячи Хиросим. СССР делал выдающиеся успехи в развитии радиолокации, вычислительной техники, реактивной авиации и, похоже, вырывался вперёд в гонке вооружений.

Другое дело, что в деле обеспечения благополучия населения достижения были, мягко говоря, не столь впечатляющими. Чуть не полстраны жило без теплого туалета, значительная часть — в бараках, питались не то, чтобы впроголодь, но по большей части картошкой и чёрным хлебом, а телевизор и стиральная машина, не говоря уж об автомобиле, были предметами роскоши.

Однако трудно было отмахнуться от того, что советская экономика быстро росла. Многие западные экономисты ожидали, что СССР и, впрямь, скоро догонит и перегонит США по объёмам производства. Грозное обещание Хрущева капиталистам: «Мы вас похороним» далеко не всем на Западе казалась пустой угрозой.

СССР в 1961 году едва ли не впервые в своей истории мог жить без аврала: в 1920-е годы была Гражданская война и послевоенное восстановление; в 1930-е — индустриализация, коллективизация и подготовка к войне с империалистами; в 1940-е — Великая Отечественная, восстановление после которой растянулось и на 1950-е.

Но вот, наконец, все внутренние и внешние враги были побеждены, стране не грозили ни война, ни голод. Индустриализация была завершена. С массовым государственным террором тоже было покончено: в 1956 году осудили культ личности и демонтировали систему ГУЛАГа (в ночь после закрытия XXII съезда — финальный жест: Сталина вынесли из Мавзолея). Считалось, что социализм в СССР уже построен. Пора было приступать к тому, ради чего это всё затевалось.

Фото: yandex.ru

Вечный двигатель

Современный мир создан капитализмом, то есть стремлением частных собственников к прибыли. Эти собственники неустанно вкладываются в совершенствование техники, в освоение новых земель и ресурсов, в изобретение все новых товаров и услуг — все ради того, чтобы вырваться вперед в конкурентной борьбе и получить хоть немного больше прибыли. Капитализм, запустивший около 1800 года в Западной Европе (прежде всего в Англии) работающую до сих пор модель экономического роста — это одновременно великий двигатель прогресса, великий обогатитель и великий уравнитель, не признающий сословий и иерархий.

И все эти определения придумал не какой-то восторженный поклонник капитализма, а авторы «Манифеста коммунистической партии» — Карл Маркс и Фридрих Энгельс, написавшие это выдающееся произведение в 1848 году.

Капитализм, учили основоположники марксизма, делит общество на два класса: буржуазию — собственников средств производства (земли, ресурсов, оборудования, инфраструктуры. ) — и пролетариат — тех, кто не владеет ничем, кроме своих рабочих рук и мозгов. Буржуазия покупает труд пролетариата и присваивает плоды этого труда — прибавочный продукт.

Механика капитализма — это конкуренция свободных экономических агентов. С одной стороны, она стимулирует технические инновации, которые снижают издержки и повышают прибыли. С другой, она стимулирует рост зарплат и социальных гарантий наемным рабочим: капиталисты ведь конкурируют между собой за рабочую силу. Тем самым часть прибавочного продукта — впрочем, лишь малая — перераспределяется в пользу пролетариата.

По Марксу, в капитализм встроен механизм саморазрушения. Фирма, получившая конкурентное преимущество, поглощает более мелкие и начинает доминировать на своем рынке. Монополизация рынков и концентрация капитала означают конец конкуренции.

А это конец и инновациям, и относительному благополучию пролетариата, ведь монополии уже не нужно ни с кем конкурировать за рабочую силу и вкладываться в «социалку». Богатые всё больше богатеют, а бедные беднеют. Но благодаря концентрации производства вкупе с научно-техническим прогрессом и углублению разделения труда и те, и другие становятся всё более взаимозависимыми. Происходит обобществление труда.

Система перестает работать.

Марксу полагал, что разрешением ситуации должна стать социалистическая революция: свержение власти буржуазии и обобществление средств производства. Фундаментальный принцип социализма — «от каждого по способностям, каждому по труду». При капитализме труд — это тягостная необходимость работать на эксплуататора, чтобы прокормиться. При социализме же прибавочный продукт принадлежит не буржуазии, а самим трудящимся, каждый работает на общее благо и имеет доступ к этому благу постольку, поскольку вносит свой вклад в его производство.

Дальнейшее развитие экономики обеспечивает дальнейший рост прибавочного продукта. Благодаря этому достигается всеобщее изобилие: всего хватает на всех, всё принадлежит всем. Становится возможно распределять все блага безвозмездно. Так социализм перерождается в коммунизм.

Принцип коммунизма — «от каждого по способностям, каждому по потребностям». Любой человек в любой момент может просто так получить из общественных фондов любой товар или услугу. Человек освобожден от труда ради хлеба насущного, труд — осознанная необходимость, то есть единственно возможный, но все же свободный выбор любого разумного человека, понимающего единство своих личных и общих интересов.

Итак, коммунизм — это, во-первых, общественная собственность на средства производства, во-вторых, всеобщее изобилие, а в-третьих, новая порода людей — свободных сознательных тружеников.

Фото: yandex.ru

«Живое творчество масс»

На десятый день после большевистской революции, 4 (17) ноября 1917 года, когда у Ленина на заседании ВЦИКа стали допытываться, как именно теперь предполагается строить социализм, он ответил: «Социализм не создается по указам сверху. Его духу чужд казенно-бюрократический автоматизм; социализм живой, творческий, есть создание самих народных масс».

Иными словами, конкретного плана, по крайней мере публичного, не было.

Многие меры, принятые большевиками в первые годы после революции, были вынужденными: им надо было удержать власть, победить в Гражданской войне и обеспечить хоть какое-то функционирование экономики. Было не до доктринерства.

Тем не менее, и рабочий контроль (передача промышленных предприятий под управление комитетов, сформированных рабочими этих предприятий), и всеобщая трудовая повинность должны были способствовать не только решению насущных задач, но и формированию новых производственных отношений, а также воспитанию общества сознательных тружеников.

В марте 1919 года большевистская партия на своем VIII съезде приняла «Программу построения социализма». В ней, среди прочего, говорилось: «[В]ыдвигается — как одна из коренных задач — максимальное объединение всей хозяйственной деятельности страны по одному общегосударственному плану».

Попросту говоря, вся страна должна была превратиться в одну огромную корпорацию — коллективного собственника средств производства и коллективного бенефициара, то есть получателя прибавочного продукта.

Первым примером того, как мог выглядеть этот самый общегосударственный план, стал знаменитый план ГОЭЛРО. Это было детище Глеба Кржижановского — близкого друга Ленина, его соратника еще по Союзу борьбы за освобождение рабочего класса (1895–1896). Кржижановский был по специальности инженером-электротехником и еще до революции участвовал в разработке программ электрификации промышленных районов России.

Основной принцип плана ГОЭЛРО заключался в ориентации на местное топливо. Если близ Москвы нет угля — не надо его везти из Донбасса. Можно топить местные электростанции торфом, которого в Подмосковье полно. Он менее калориен, чем уголь, но снижение транспортных издержек делает торфяную энергосистему экономически более эффективной.

Донбасский же уголь эффективнее использовать на топливоемких производствах — в черной металлургии, например. Соответственно, чугунолитейные заводы целесообразно строить в том же Донбассе. А цветную металлургию — производства электроемкие — надо привязывать к ГЭС, потому что электричество с них дешевле, чем с угольных станций.

Номинально план ГОЭЛРО касался только одной специфической задачи — электрификации, — но фактически это был структурно-территориальный план индустриализации России.

При капитализме невозможно так лихо планировать развитие целых районов страны и целых отраслей: слишком много разнородных коммерческих интересов надо согласовать. Благодаря большевистскому единоначалию то, что прежде было инженерной утопией, оказалось реализуемо.

Ленин был в восторге от плана ГОЭЛРО, называл его «второй программой партии». Именно отсюда его знаменитое: «Коммунизм — это советская власть плюс электрификация всей страны». Ведь электрификация — это начало индустриализации, а индустриализация — необходимое условие достижения всеобщего изобилия. Кроме того, это очень удобно для пропаганды: при царе свет давали только буржуям, а теперь пролетариям дают.

Успех плана ГОЭЛРО (в течение 1920-х годов выработка электроэнергии выросла в семь раз, хотя предполагалось, что вырастет в 4,5 раза) сделал его важной моделью экономического планирования. Сначала надо определить цель: достаточно масштабную и вместе с тем конкретную, измеряемую.

Дальше следует подсчитать, сколько надо построить новых предприятий, станков и тому подобного, на сколько увеличить производительность труда, чтобы достичь этой цели. Дальше — сколько понадобится стройматериалов, сырья и рабочей силы, чтобы создать и освоить эти новые средства производства. Дальше — сколько понадобится продовольствия и товаров широкого потребления, чтобы обеспечить ими выросшую массу рабочих. Из этого следуют плановые задания сельскому хозяйству и легкой промышленности. И так далее.

В идеале, вся экономика описывается огромной системой линейных уравнений. Чтобы увеличить выплавку чугуна на х, мало увеличить добычу угля и железной руды на y1 и y2 — требуется также повысить урожайность зерновых на z и учесть еще сотни и тысячи других параметров.

Такая система уравнений — это межотраслевой баланс (МОБ). Советские плановики уже в 1920-е годы стали строить отчетные МОБы по результатам прошедших лет и анализировать коэффициенты взаимозависимости между различными отраслями экономики. Священным граалем был перспективный МОБ, то есть эконометрическая модель, которой можно «скормить» один плановый показатель (тот же рост выплавки чугуна, например) — и автоматически получить плановые задания для всех остальных отраслей.

Экономическая наука в СССР в 1920-е годы цвела. Из имен той поры сейчас на слуху в основном два: Николай Кондратьев и Александр Чаянов. Первый известен главным образом как автор концепции длинных (около 50 лет) циклов развития капиталистической экономики, второй — как крупнейший исследователь крестьянского хозяйства и предполагаемый автор термина «моральная экономика» (который, впро-чем, в его работах не встречается).

Трое ученых, которые впоследствии «кучно» получили Нобелевские премии по экономике: Семен Кузнец (1971), Василий Леонтьев (1973) и Леонид Канторович (1975), — были в это время студентами (из них только Канторович на момент присуждения премии оставался советским гражданином). Активные участники дискуссии о методах планирования: Владимир Громан, Владимир Базаров, Станислав Струмилин — ныне мало кому известны.

Эти дискуссии неотделимы от борьбы за власть в партии и в стране, которая развернулась во второй половине 1920-х годов. Эту борьбу обычно описывают в терминах «правого» и «левого» уклонов. «Правые» полагали, что в неиндустриализованном обществе социализм не построишь, а потому капиталистические элементы экономики надо изживать постепенно, по мере того как они исчерпывают свой потенциал роста и развития.

«Левые» же настаивали, что с капитализмом надо покончить немедленно и проводить форсированную индустриализацию социалистическими методами. Лидерами «правых» были преемник Ленина во главе Совнаркома Алексей Рыков и член Политбюро Николай Бухарин, «левых» — Лев Троцкий.

С этими двумя политическими фракциями можно условно соотнести две школы планирования: соответственно «генетиков» и «телеологов». Первые (Базаров, Громан, Кондратьев) полагали, что планировать надо, исходя из имеющихся возможностей и темпов роста. Вторые (прежде всего Струмилин) — что надо исходить не из того, что есть, а из того, что должно быть, и ставить максимально амбициозные цели, потому что «генетическим» путем к социализму придется идти до морковкина заговенья. В общем, традиционное противостояние «умеренных» и «радикалов».

Трудно понять, было ли у Сталина собственное мнение по экономическим вопросам. В 1926–1927 годах он вступил в союз с «умеренными» Рыковым и Бухариным против «радикалов» Троцкого, Зиновьева и Каменева. Но изгнав их из партии, он внезапно сам заговорил как «радикал» — и через два года изгнал уже Рыкова и Бухарина. Это была борьба за власть, а не за ту или иную экономическую политику.

Однако, в конечном итоге, Сталин остановился на «радикальной» программе. В 1928 году, после того как рыночные механизмы дали очередной сбой и городской пролетариат недополучил хлеба из деревни, НЭП свернули. 1929-й Сталин назвал «годом великого перелома»: капиталистические элементы в экономике были окончательно отменены, началась форсированная индустриализация на основании пятилетнего плана.

Источник: dzen.ru