род. 1931— партийный и государственный деятель. Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова и Ставропольский сельскохозяйственный институт. С 1955 г. на комсомольской, с 1962 г. на партийной работе. С 1978 г. секретарь ЦК КПСС, член Политбюро, с 1985 по 1991 г. генеральный секретарь ЦК КПСС. В 1988-1989 гг. председатель Президиума Верховного Совета СССР, затем председатель Верховного Совета СССР.

В 1990 г. избран президентом СССР. В 1991 г. после августовского путча и начала распада СССР подал в отставку с поста президента СССР.

Первый этап преобразований (Апрельский пленум ЦК КПСС 1985 – июнь 1988 XIX партконференция):

главная идея – «Построение социализма с человеческим лицом», «Больше демократии — больше социализма»

главная задача – модернизировать социализм, отказаться не от системы, а от некоторых ее сторон

средства – осторожное реформирование при отсутствии целостной концепции реформ, активность «сверху»

1985, апрель – Апрельский пленум ЦК КПСС:

ГОРБАЧЕВ: ГЕРОЙ ИЛИ МОГИЛЬЩИК? [Как разваливался СССР]

преодолеть отставание темпов экономического роста;

вывести советскую экономику на новые рубежи;

провозглашен курс на ускорение социально-экономического развития страны, повышения производительности труда за счет модернизации производства, укрепления трудовой дисциплины

1985, май – начало антиалкогольной кампании, введена госприемка

1986, февраль-март – XVII съезд КПСС:

приняты директивы 12-ой пятилетки (1986-1990)

провозглашены основные идеи реформирования экономики в направлении рынка, реформирования политической системы в направлении правового государства

гласность объявлялась важнейшим условием демократизации общества

1986, апрель – авария на Чернобыльской АЭС

1986, апрель – Алма-Ата, первые национальные выступления

1987, январь – пленум ЦК КПСС о новой кадровой политике партии: произошла смена партийно-государственных руководителей, как на центральном, так и на местном уровне

1987, июнь – начало экономических реформ, принят Закон о государственном предприятии

разработчики Л.Абалкин, А.Аганбегян, Т.Заславская, П.Бунич и др.

предусматривал следующие изменения:

расширение самостоятельности предприятий на принципах хозрасчета и самофинансирования;

постепенное развитие частного сектора (развитие кооперации);

отказ от монополии внешней торговли;

более глубокую интеграцию в мировой рынок, создание смешанных предприятий;

признание различных форм хозяйствование на селе, в т.ч. фермерства

переход от директивного плана к госзаказу

1987, сентябрь – создана комиссия во главе с А.Н.Яковлевым по реабилитации жертв политических репрессий (оправданы Бухарин, Рыков, Каменев и др.)

1987, ноябрь – подготовка к 70-летию Великого Октября проходила под лозунгом возвращения к ленинским идеям

1988, весна – начало войны между Арменией и Азербайджаном (из-за Нагорного Карабаха)

1988, июнь – XIX партконференция – решение о начале реформы политической системы, предполагающей:

Программа 500 дней [500 days Program]

создание «социалистического правового государства»

изменение избирательного законодательства (выборы на альтернативной основе, треть депутатов – от общественных организаций)

перераспределение властных функций от партийных структур к советским

формирование нового высшего органа власти – Съезда народных депутатов

Достижения первого этапа перестроечных процессов:

идеи ускорения, перестройки, гласности «разбудили» народ, была преодолена социальная апатия

выдвинулись новые лидеры, «прорабы» перестройки – Н.И.Рыжков (Председатель Совета Министров), А.Шеварнадзе, А.Яковлев, Е.Лигачев, Б.Ельцин и др.

развернулись процессы демократизации общества: прекратились политические преследования, ослабла цензура, стали возвращаться диссиденты, гласность воспринималась как свобода слова, мысли, возобновился процесс реабилитации

Проблемы этапа:

продолжался экономический спад

обостряются межнациональные проблемы

усиливается дезинтеграция общества (публикация Н.Андреевой против преобразований «Не могу поступиться принципами»)

Первый этап перестройки объективно подводил общество к радикальным преобразованиям, которые не предусматривались реформаторами. По-сути, были заложены широкомасштабные изменения общественно-политической системы страны.

Второй этап преобразований лето 1988 – 1991 гг.

главная идея – радикальное реформирование, смена модели общественного развития

главная задача – преобразование социалистической системы

средства – смена экономической модели, активность «сверху» уступает активности «снизу»

1988 – ряд законов, разрешающих создание кооперативов, индивидуальную трудовую деятельность, создание фермерских хозяйств в селе. Райкомы и обкомы партии лишены хозяйственных функций.

началась конверсия – перевод части военных предприятий на выпуск гражданской продукции

свобода печати и отмена цензуры постепенно превращали СМИ в важнейший фактор формирования общественного мнения и давления на власть

1988, декабрь – закон об изменении избирательной системы в СССР и принципов функционирования госорганов: учрежден новый высший законодательный орган власти – съезд народных депутатов СССР, выборы на альтернативной основе, 1/3депутатов – от общественных организаций;

1988, декабрь – землетрясение в Армении

1989, март – выборы народных депутатов на основании нового закона, «феномен Ельцина» — за него проголосовало >80% (к этому времени он выведен из Политбюро, снят с поста Первого секретаря горкома партии Москвы)

1989, апрель – разгон демонстрации в Тбилиси, погромы в Фергане (против турков-месхетинцев)

1989, май – I съезд народных депутатов СССР, на котором обозначились разные подходы к перестроечным процессам, оформились первые политические фракции; М.С.Горбачев избран Председателем Верховного Совета СССР.

1989, лето – начало забастовочного движения: шахтеры Кузбасса, Донбасса, Караганды

1989, декабрь – II съезд народных депутатов, дебаты об отмене 6 статье Конституции СССР

1990, январь погромы армян в Сумгаити, Баку, введены войска

1990, февраль – начало «парада суверенитетов» союзных республик, провозглашена независимость Литвы

1990, март – III внеочередной съезд народных депутатов:

переход к президентскому правлению (М.С.Горбачев – первый и последний президент СССР)

отмена 6 статьи Конституции (о руководящей и направляющей роли партии). Начинается формирование многопартийной системы.

1990, май – программа Н.И.Рыжкова «Об экономическом положении страны и концепции перехода к рыночной экономике»

1990, лето – программа «500 дней» Г.Явлинского, С.Шаталина и др. экономистов предполагала ускорить переход к рыночной экономике, а для этого провести приватизацию (передачу в частную собственность) госпредприятий и значительно урезать власть центра.

Под давлением консерваторов Горбачев отказался от поддержки этой программы. Будет принята правительственная программа В.Павлова, начавшаяся с денежной реформы и повышения цен (попытка выйти из кризиса за счет населения)

1990, 12 июня – I съезд народных депутатов РСФСР, принята Декларация о гос. суверенитете России

1990, июль – последний XXVIII съезд КПСС, раскол в партии, массовый выход из партии

1990, лето – обострение национальных противоречий: столкновения узбеков и киргизов в Ошской долине; избиение русского населения в Туве; боевые действия Грузии против Южной Осетии; раскол в Молдавии – русскоязычное Приднестровье

1991, январь – начало официальной регистрации политических партий

1991, январь вооруженные столкновения в Вильнюсе и Риге

1991, 17 марта – референдум о судьбе СССР (76,4%, принявших участие, высказались «за» сохранение Союза)

1991, апрель – начало «новоогареского процесса»: подготовка нового Союзного договора по формуле 9+1 (9союз. республик и Центр в лице Президента СССР (не участвовали Литва, Латвия, Эстония, Молдавия, Грузия, Армения). Подписание договора намечено на 20 августа

1991, 12 июня – выборы президента РФ – Б.Ельцин

1991, 19-21 августа – выступление ГКЧП: попытка государственного переворота созданным Государственным комитетом по чрезвычайному положению в СССР.

Участники: Г.Янаев – вице-президент, В.Павлов – Председатель кабинета министров, Д.Язов – министр обороны, Б.Пуго – министр внутренних дел и др.

Действия: объявили о создании ГКЧП и введении чрезвычайное положение в стране; ввели войска в Москву (бронетранспортеры), взяли под контроль радио, телевидение, газеты; блокировали в Форосе (Крым) Горбачева. Однако на активные действия так и не решились.

Последствия: ответной реакцией станут многотысячные митинги в Москве, активная деятельность Б.Ельцина; уже 21 августа заговорщики будут арестованы, Горбачев вернется в Москву

Неудача попытки государственного переворота резко ускорила распад СССР. Горбачев, чья роль в августовских событиях была двусмысленна, утратил авторитет, тогда как Ельцин крайне упрочил свои позиции. Отсутствие политической воли у высших лиц государства и амбиции национальных лидеров способствовали развалу СССР.

1991, 24 августа – Горбачев сложил с себя полномочия Генсека ЦК КПСС, а 26 августа деятельность КПСС будет приостановлена, имущество партии национализировано

1991, август-сентябрь – о своей независимости объявит ряд бывших советских республик: Эстония, Латвия, Украина, Молдавия, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Армения

1991, 8 декабря – Беловежское соглашение

Заявление о выходе из союзного договора 1922 г. и Договор об образовании СНГ (Содружества Независимых Государств), подписанный руководителями России (Б.Ельцин), Белоруссии (С.Шушкевич), Украины (Л.Кравчук)

1991, 21 декабря – на совещании в Алма-Ате принята Декларация о прекращении существования СССР

1991, 25 декабря – официальное заявление об отставке Горбачева

Внутриполитические достижения второго этапа перестроечных процессов:

осуществлен переход от однопартийной системы к политическому плюрализму – многопартийности

гласность привела к идеологическому плюрализму, раскрепостила сознание людей

углубились процессы демократизации общества: политическая реформа 1988-1890 гг. обозначила начало перехода от советской системы к президентско-парламентской форме правления

Проблемы этапа:

продолжается спад экономики и снижение уровня жизни населения: спад производства ВНП, увеличивается гос. долг, начинается инфляция, не хватает товаров первой необходимости;

нарастают противоречия во всех властных структурах;

обостряется идейно-политическая борьба в КПСС, между различными партиями и движениями, в обществе в целом;

идет формирование новых центров власти;

нарастают дезинтеграционные процессы в рамках СССР, которые приведут в конечном итоге к его распаду

Источник: poisk-ru.ru

Неудачи экономических реформ 1985-1989

Терпя неудачи в реформировании госсектора, Горбачёв всё более ориентировался на переход к рынку. Правда, предлагавшиеся им меры не отличались последовательностью. Так, принятые в 1990 г. законы предусматривали перевод промышленных предприятий на аренду, постепенную децентрализацию и разгосударствление собственности, создание акционерных обществ, развитие частного предпринимательства и др. Однако реализация большинства из этих мер откладывалась до 1991 г., а перевод лишь 20% предприятий на аренду растягивался до 1995 г.

Горбачёв опасался не только «консерваторов», способных повернуть реформы вспять, но и социального взрыва. Поэтому он воздерживался от реформ кредитной и ценовой политики, системы снабжения. Тем не менее, проводившиеся реформы вели к углублению экономического кризиса.

Реформирование сельского хозяйства также носило половинчатый характер. Горбачёв объявил в мае 1988 г. о целесообразности арендного подряда на селе. Речь шла о заключении крестьянами или фермерами договора об аренде земли на 50 лет и полном распоряжении полученной продукцией. Однако все права по наделению землёй, определению площади участка и поголовья скота передавались колхозам. К лету 1991 г. на арендных условиях обрабатывалось лишь 2 % возделываемых земель.

Ни одна из реформ, начатых в экономике за годы перестройки, не дала положительных результатов.

Более того, непоследовательность действий власти вызвала дезорганизацию производства, нарушила систему перераспределения и на практике обернулась экономической катастрофой. С 1988 г. началось общее сокращение производства в сельском хозяйстве, с 1990 г. — в промышленности. Нехватка элементарных продуктов питания привела к тому, что даже в Москве было введено их нормированное распределение (впервые с 1947 г.). Резко усилились тенденции к росту цен (инфляции).

Уровень жизни падал, и простые люди всё меньше верили в способность властей добиться перемен к лучшему. Летом 1989 г. начались первые массовые забастовки рабочих, которые стали вскоре повседневным явлением.

Антикризисные программы 1990 г.

а) Программа «500 дней»

После выборов народных депутатов РСФСР (1990) новое российское руководство (председателем Верховного Совета РСФСР стал Б. Н. Ельцин), как и лидеры других республик Союза, стало предпринимать собственные шаги по экономическому реформированию, надеясь на волшебную силу «рынка»

В конце июля 1990 г. Горбачев и Ельцин договорились о разработке экономической программы, альтернативной правительственной, под руководством академика С. Шаталина и заместителя Председателя Совета Министров РСФСР Г.Явлинского. Созданный проект представлял экономическую основу перехода всего народнохозяйственного комплекса к рынку за 500 дней, а именно, предполагал:

1) проведение приватизации (передачи в частную собственность) государственных предприятий

2) децентрализацию экономики (значительно урезать экономическую власть Центра) и отказ государства от монополии на экономическую власть

3) принятие антимонопольного законодательства

4) перевод предприятий на принудительную аренду

5) отказ государства от контроля цен при сохранении неизменного уровня цен на основные продукты и товары

6) подразумевала экономическое сотрудничество республик СССР без заключения политического союза в ближайшей перспективе

Однако проект был отвергнут политическими противниками демократов

Руководство России заявило, что осуществит программу в одностороннем порядке, опираясь на поддержку Запада. Скорректированная программа предусматривала переход СССР к рынку к 1997 г. Однако этот план даже не был обсуждён из-за осложнения политической ситуации. В июне 1991 г. Президентом России был избран Б. Н. Ельцин. Его избрание рассматривалось как поддержка курса на ускорение экономических реформ почти 60 % участников выборов.

Не была реализована

б) «Основные направления экономической реформы» — альтернативная антикризисная программа, разработанная в 1990 г. группой ученых-экономистов во главе с академиком Л. И. Абалкиным по поручению Совета Министров СССР. В основе концепции авторов лежали идеи поэтапного введения «регулируемого рынка» и «арендизации экономики», которую следовало провести в 1991—1995 гг., начав с перевода на аренду 20% промышленных предприятий. Программа предусматривала: (1) сохранение политического союза советских республик и единой экономики; (2) укрепление государственного сектора в экономике и (3) государственный контроль частного сектора; использование на первом этапе (1990—1992) директивных и экономических рычагов управления, а на втором (1993—1995) — экономических. (4) Особое внимание уделялось социальной защите людей, оставшихся за чертой бедности.

Предложенный вариант перехода к рынку, как и Программа «500 дней из-за распада СССР не был реализован.

От советской экономической системы — к рынку

Выборы Президента РСФСР и августовский политический кризис 1991 г. создали предпосылки для решительных действий в экономике. 28 октября 1991 г. на V Съезде народных депутатов России Ельцин выступил с программой перехода страны к рынку. Президент предложил радикально изменить экономическую систему страны. Он заявил о либерализации цен и торговли. Что стояло за этими словами?

Государство должно было отказаться от регулирования цен, чтобы наполнить рынок товарами, преодолеть нехватку (дефицит) самого необходимого.

Предлагалось (1) начать структурную перестройку промышленности, (2) приватизировать большинство объектов государственной собственности, (3) начать земельную реформу и со временем (4) разрешить куплю-продажу земли. (4) Говорилось о необходимости активизировать внешнеэкономические связи России с другими странами, (5) снять ограничения на внешнеторговые операции, (6) ввести российскую национальную валюту (рубль) и (7) обеспечить его конвертируемость (свободный обмен на иностранную валюту).

Самым болезненным было решение о либерализации цен: на это, опасаясь социального взрыва, так и не пошло руководство СССР за годы перестройки.

ИЗ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РСФСР Б. Н. ЕЛЬЦИНА «О ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН». 3 ДЕКАБРЯ 1991 г.

Осуществить со 2 января 1992 года переход в основном на применение свободных (рыночных) цен и тарифов, складывающихся под влиянием спроса и предложения, на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления, работы и услуги. Государственные закупки сельскохозяйственной продукции также производить по свободным (рыночным) ценам.

Ответственным за проведение программы реформ стал один из её разработчиков — вице-премьер правительства РСФСР Е. Т. Гайдар.

Шоковая терапия»

Термин «шоковая терапия» был впервые использован в Польше в связи с перестройкой экономики на рыночные рельсы в конце 1980-х гг. Его применяют и для обозначения экономических реформ начала 1990-х гг. в России.

Правительство полагало, что после введения свободного ценообразования цены вырастут в 3 раза. Для компенсации потерь населения была на 70 % увеличена зарплата бюджетников (учителей, врачей, работников государственных предприятий и учреждений — всех, кто получал зарплату от государства).

Действительность оказалась более суровой. (1)Товарный дефицит, нехватка жизненно необходимых товаров были настолько острыми, что (2) цены на многие из них сразу возросли в 10—12 раз. (3) Инфляция обесценила денежные вклады в Сбербанке и (4) привела к серьёзному снижению жизненного уровня населения. (5) Резко возросло количество товаров широкого спроса, ввозимых из-за рубежа. Импорт позволил быстрее справиться с дефицитом, но он привёл к (6) спаду не выдержавшего конкуренции отечественного производства, к закрытию предприятий.

(7) Впервые за многие десятилетия безработица приобрела массовый характер. Особенно сложная ситуация сложилась в военно-промышленном комплексе, в котором были заняты миллионы россиян.

(8) Государственный бюджет лишился традиционных источников доходов. Падение бюджетных поступлений произошло стремительно. Более других от резкого снижения финансирования (9) пострадали наука, культура, образование, здравоохранение.

Социальная цена первого года радикальных экономических реформ оказалась высокой. Но предпринятые правительством шаги дали и положительный результат. Страна сумела избежать вполне реального тогда полного распада хозяйственных связей и экономического коллапса. Стремительное введение рыночных отношений ликвидировало товарный дефицит и наполнило прилавки, по-прежнему недоступные для большинства населения из-за отсутствия денег.

И всё-таки население понесло столь значительные потери, что уровень доверия общества к власти существенно снизился.

Приватизация

Формирование слоя собственников с самого начала являлось важной задачей экономической реформы. Считалось, что его основой станут мелкие предприниматели и акционеры предприятий. Решить эту задачу был призван в первую очередь переход объектов государственной собственности к частным владельцам — отдельным лицам или трудовым коллективам (приватизация).

Приватизация началась осенью 1992 г. У подавляющего большинства населения средств для покупки акций не было. Вот почему правительство решило выдать каждому гражданину приватизационный чек (ваучер).

Ваучер — в 1992—1994 гг. ценная бумага целевого назначения, предназначенная для бесплатной передачи гражданам объектов государственной собственности.

Ваучер можно было обменять на определённое количество акций. Номинальная стоимость ваучера (та, что была на нём указана) рассчитывалась просто: условную стоимость основных производственных фондов по состоянию на 1 января 1992 г. (около 1 трлн 400 млрд рублей) разделили на число российских граждан. Ваучер, таким образом, был оценён в 10 тыс. рублей.

Всего за первый год реформ были приватизированы 24 тыс. предприятий, 160 тыс. фермерских хозяйств, 15 % всех предприятий торговли. Главная цель была достигнута: в стране быстрыми темпами формировался слой собственников. Однако ваучерная приватизация не улучшила материального положения россиян и не стала стимулом для развития производства. К тому же слабость государственной власти неизбежно вела к небывалым махинациям в сфере экономики.

Корректировка курса реформ

Результаты первого года реформ были существенны, но решить основную задачу — стабилизировать экономику страны — правительству не удалось.

В декабре 1992 г. VII Съезд народных депутатов РСФСР отправил в отставку исполняющего обязанности председателя правительства Е. Т. Гайдара и утвердил в должности премьер-министра В. С. Черномырдина. Приход опытного хозяйственника, бывшего министра газовой промышленности означал неизбежную корректировку курса реформ.

Гайдар стремился ослабить роль государства в экономике. Новый глава правительства, наоборот, сделал (1) ставку на усиление государственного регулирования. Особое внимание уделялось топливно-энергетическому и оборонному комплексам.

Но доходы государственного бюджета оставались недостаточными. Трудности объяснялись двумя главными причинами: (а) продолжалось падение отечественного производства и (б) усиливалось «бегство капиталов» за границу — предприниматели не желали оставлять прибыль в России и вывозили её за рубеж. Государство не имело возможности финансировать новый этап экономической реформы за счёт средств бюджета. В то же время главные держатели российских капиталов — финансово-промышленные группы олигархов, созданные в результате приватизации, предпочитали получать доходы не от инвестирования в отечественную промышленность, а от спекулятивных финансовых операций.

(2) Правительство Черномырдина попыталось привлечь деньги зарубежных банков и фирм и получить кредиты (займы) международных организаций. Иностранные компании вкладывать (инвестировать) деньги в российскую экономику не спешили, их отпугивали политическая нестабильность и отсутствие законодательной базы. А вот кредиты получить удалось.

Их выделили Международный валютный фонд и Всемирный банк.

(3) Правительство приступило также к выпуску государственных краткосрочных обязательств (ГКО), продажа которых давала большие средства для экономики страны. (4) Другим каналом получения капиталов стало привлечение денежных средств населения в банки.

Всеми этими мерами правительству Черномырдина удалось (1) снизить темпы инфляции, (2) обеспечить относительную стабильность цен и курса рубля. Однако использовались эти огромные средства далеко не всегда эффективно. Кредиты расходовались подчас не на нужды экономических реформ, а на выплаты бюджетникам и решение острых социальных проблем.

Задолженность страны по внутренним и внешним обязательствам нарастала с каждым днём. Продавая ГКО, государство должно было выплачивать их держателям огромные денежные суммы.

Постепенно вызревали предпосылки мощного финансового кризиса.

Источник: infopedia.su

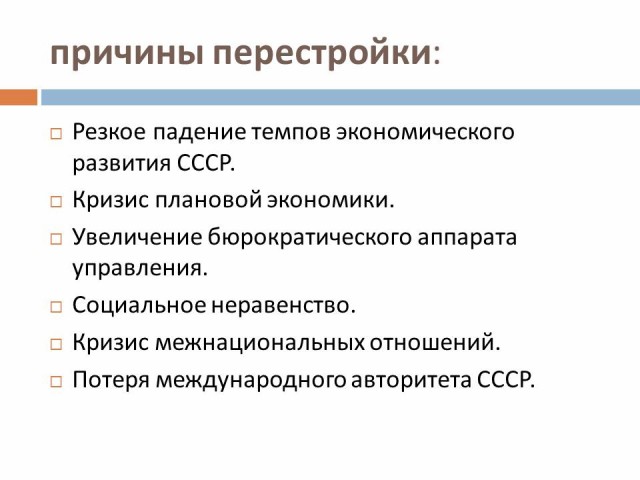

Перестройка в ссср 1985 — 1991 гг

Перестройка в СССР 1985-1991 годов стало масштабным периодом в истории, охватившем социальную, политическую и экономическую жизнь в государстве. Многие считают именно перестройку этапом, который привел к распаду Советского Союза.

Период правления Л. И. Брежнева с легкой руки М. С. Горбачева был назван эпохой застоя.

Рис. 1. Портрет М. С. Горбачева.

Несмотря на рост благосостояния населения, в экономике наблюдался спад. На рынке наблюдался постоянный дефицит товаров. Только продажа нефти помогала СССР финансово оставаться на плаву, благодаря эмбарго арабских стран. Однако после снятия этого эмбарго цены на нефть стали стремительно падать.

Правительство Брежнева не хотело или не могло решить накопившихся экономических проблем, которые могли сказаться при любом изменении ситуации в мире. Это показало несовершенство системы управления. Ко всему прочему война в Афганистане также была экономически невыгодной Советскому Союзу.

Капиталистический мир ввел против СССР санкции для прекращения боевых действий, что сократило количество экспорта и сказалось на доходах страны.

Именно эти явления и показали слабость советской экономики.

Март 1985 года стал началом перехода к новой политике М. С. Горбачева, который сразу дал понять, что будет проводить целый ряд изменений. Целями перестройки была реформа социально-экономического развития страны, омоложение кадров в политической системе, смягчение внешнеполитической деятельности и подъем промышленности.

В апреле 1985 года Горбачевым впервые был использован термин «ускорение» экономического развития. Его задачами были административные реформы, модернизация машиностроения и тяжелой промышленности. Однако попытки реформирования экономики не дали желаемых результатов и от ускорения было принято решение перейти к глобальной перестройке.

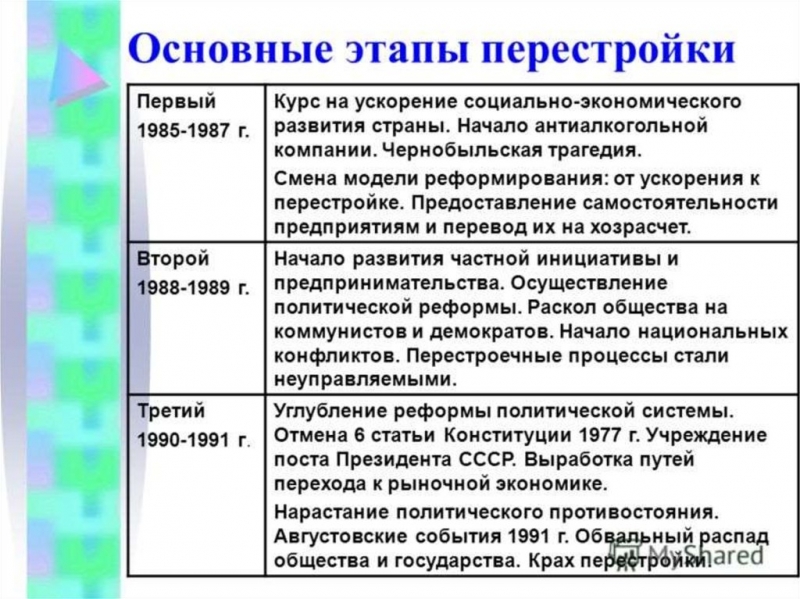

Перестройку было предложено разделить на несколько этапов.

| Этап | Дата | Проводимые мероприятия |

| Первый | 1985-1987 | Курс на «ускорение»; начало борьбы с алкоголизмом; смена модели от ускорения к перестройке. Предоставления самостоятельности предприятий, перевод на хозрасчет. Провозглашение гласности. |

| Второй | 1988-1989 | Развитие частной инициативы и предпринимательства. Политическая реформа. |

| Третий | 1990-1991 | Отмена статьи Конституции 1977 года. Учреждение поста Президента СССР. Выработка путей перехода к рыночной экономике. |

Проводимые во втором этапе мероприятия произвели раскол общества на демократов и коммунистов. Это сформировало некоторую напряженность в социальной среде, породившие неуправляемость перестроечных процессов.

В 1985 году Горбачевым была провозглашена гласность.

Были оправданы многие жертвы сталинских репрессий, начали печататься литературные произведения Солженицына и других диссидентов, по телевизору начала работать передача «Взгляд», печататься газета «Аргументы и факты», многие запрещенные ранее фильмы (например, «Собачье сердце») вышли на экраны телевидения. Власть позволяла себя критиковать и не проводила реакционных мер на жесткую критику.

Рис. 2. Портрет Солженицына.

Началась перестройка во внешней политике. Советский Союз взял курс на «потепление» отношений с Западом. Холодная война была фактически проиграна, когда Горбачев пошел на существенные уступки США, надеясь на отмену санкций. При переговорах с президентом США Рейганом была заключена договоренность о разоружении, а в 1989 году из Афганистана были выведены все советские войска.

Рис. 3. Вывод войск из Афганистана.

На втором этапе перестройке так и не были достигнуты поставленные задачи по переходу страны к демократическому социализму. Третий этап полностью проходил вне государственного контроля и был пущен на самотек.

Перестройка в СССР (1985-1991 гг.)

12 марта 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС стал М.С.Горбачев. Были проведены перемены в высшем руководстве страны: Председателем Совета Министров стал Н.И. Рыжков, секретарями ЦК стали Б.Н. Ельцин и А.Н. Яковлев.

Министр иностранных дел А.А.

Громыко был избран Председателем Президиума Верховного Совета, а министром иностранных дел стал Э.А. Шеварднадзе.

В апреле 1985 г. состоялся Пленум ЦК КПСС. На Пленуме была выдвинута задача: достичь качественно нового состояния советского общества.

Его составляющими были названы: научно-техническое обновление производства и достижение мирового уровня производительности труда, материальной и духовной жизни людей; активизация всей системы политических и общественных институтов.

Главным средством для достижения этой цели должно было стать существенное ускорение социально-экономического развития общества.

В феврале-марте 1986 г. состоялся XXVII съезд партии, где М.С. Горбачев подтвердил, что КПСС взяла курс на «перестройку». Суть реформы состояла в том, чтобы ослабить роль централизованного управления экономикой, предоставив больше возможности для инициативы отдельных предприятий.

Следующим шагом должна была стать широкая «демократизация» страны, которая трактовалась как соблюдение государством политических и гражданских прав человека. Что касается КПСС, то она, несмотря на «руководящую роль», должна гарантировать обществу «гласность» при принятии ею решений.

Инициаторы «перестройки» хотели «обновить», «улучшить», «усовершенствовать» уже построенный в СССР «развитой социализм».

В 1985 г. началась борьба с нарушениями производственной дисциплины и коррупцией.

Как средство борьбы с недостатками социализма стала проводиться политика гласности:

· Снята цензура, с 1986 г. ее роль была ограничена неразглашением «государственных тайн». На страницах газет, журналов печатались ранее запретные материалы, воспоминания; на телевидении устраивались дискуссии, «круглые столы».

· Началась реабилитация первой волны русской эмиграции (Н.С. Гумилев, Г.В. Иванов, В.Ф. Ходасевич, В.В. Набоков);

· Увеличился выход в свет ранее запрещенных изданий («Реквием» А.А. Ахматовой, «Доктор Живаго» Б.Л. Пастернака, «Софья Петровна» Л.К. Чуковской и др.);

· Снят запрет с творчества представителей «третьей волны» эмиграции, покинувших страну в 70-е гг. (И.А. Бродский, А.А. Галич, В.П. Некрасов, А.И. Солженицын и др.).

· Началась реорганизация различных творческих союзов, органов прессы, телевидения, театров

Были реабилитированы многие, осужденные по процессам 30-х гг., в том числе Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, группа профессоров-экономистов и др.

Гласность привела к дискуссиям о таком феномене русской истории, как сталинизм, его истоках, роли личности И.В. Сталина, истории возникновения социалистического строя, о законности партийной власти.

При оценке сталинского периода российской истории пользовались, прежде всего, моральным фактором.

С самого начала «перестройки» в стране были как сторонники, так и противники нового курса. Гласность привела к резкой поляризации общества. В 1987 г. возник конфликт между сторонниками и противниками реформаторского курса в высших эшелонах власти.

Вопрос о необходимости глубокой реформы политической системы впервые за годы Советской власти был поставлен на XIX Всесоюзной партийной конференции, на которой вновь развернулась борьба между сторонниками и противниками «перестройки».

Согласно решениям XIX Всесоюзной партийной конференции, учреждался высший орган власти — Съезд народных депутатов СССР.

В свою очередь, Съезд народных депутатов избирал Президента СССР и новый Верховный Совет, который должен был заниматься текущей законотворческой работой.

25 мая 1989 г. состоялось открытие I Съезда народных депутатов СССР. Уже в первый день его работы было принято решение о прямой трансляции со Съезда. На Съезде был сформирован Верховный Совет, председателем которого был избран М.

С. Горбачев. На III Внеочередном съезде народных депутатов (12-15 марта 1990 г.) были приняты поправки к Конституции об отмене 6-й статьи (О руководящей роли КПСС). На III Съезде первым Президентом СССР был избран М.С. Горбачев.

В июле 1990 г. состоялся последний XXVIII съезд КПСС. К этому времени партия фактически раскололась на сторонников радикальных реформ, выступавших за превращение КПСС в партию парламентского типа, и так называемых «консерваторов», обвинявших М.С. Горбачева в отказе от коммунистической идеологии. На съезде Б.Н.

Ельцин предложил переименовать КПСС в партию демократического централизма и разрешить в ней свободу фракций. Его предложение не встретило поддержки, тогда он объявил о своем выходе из КПСС. Примеру Б.Н. Ельцина последовали его сторонники. Авторитет М.С.

Горбачева стремительно падал.

Полки магазинов оставались пустыми, в страну стала поступать западная гуманитарная помощь, по всей стране проходили митинги под лозунгами «Долой КПСС!».

Создание политических партий и движений. Отмена 6-й статьи Конституции явилась стимулом для возникновения новых политических партий и движений. В течение нескольких месяцев в стране возникло множество различных партий. Советское общество начало становиться многопартийным.

Возникли партии демократической ориентации: Крестьянская, Аграрная, Народная партия России, Демократическая партия России и др. Они выступали за демократическое государство, за проведение экономических и политических реформ.

В результате раскола в рядах КПСС возникло несколько партий коммунистической ориентации: Коммунистическая партия РСФСР (КПРФ), Российская партия коммунистов (РКП), Российская коммунистическая рабочая партия.

Они видели свою задачу в возврате к коммунистической идеологии, а также в усилении роли государства в экономике. Возникли также партии социал-демократического направления. Партии национально-патриотической ориентации (Республиканская народная партия России и др.

Источник: polit-gramota.ru