Планирование расследования — определение путей и способов расследования, обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу, определение системы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, их содержания, последовательности проведения, сроков выполнения. Планирование деятельности — это способ организации работы в процессе расследования преступлений.

Планирование расследования должно подчиняться определенным принципам: законности, конкретности, обоснованности, индивидуальности и динамичности. В частности, принцип динамичности планирования означает то, что планирование нельзя рассматривать как разовый и неизменный акт. К составляемому плану нельзя относиться как к жесткому и неизменному. План расследования является динамичным, он может изменяться, уточняться, дополняться по мере установления новых фактических данных.

Первый этап планирования заключается в определении непосредственных целей расследования и в уточнении целей более общего уровня, сформулированных в процессе построения версий и выведения из них логических следствий. Именно на данном этапе в основном создается своеобразное “дерево целей”, которое и представляет собой одну единую, но детализированную цель данной системы в целом.

Как происходит расследование уголовного дела?

Второй этап заключается в выделении общеверсионных вопросов и обстоятельств, т. е. тех логических следствий, которые повторяются при их выведении из различных версий. Подобные общеверсионные вопросы имеют отношение к проверке нескольких версий, а потому, чтобы избежать дублирования, нерациональной траты времени и сил, их необходимо выделить в самостоятельный раздел формируемого плана.

Третий этап планирования состоит в выявлений вневерсионных вопросов и обстоятельств, которые, не будучи логическими бедствиями какой-либо версии, тем не менее подлежат обязательному установлению в порядке так называемого “простого информационного поиска”. Чаще всего выяснение вневерсионных вопросов носит очевидный характер и обусловливается стандартными, типовыми факторами. К ним относятся, например, уточнение возраста обвиняемых или потерпевших, исследование места происшествия при обнаружении трупа или его частей, установление скорости движения автомобиля по исходным данным.

Четвертый этап заключается в определении и учете средств, находящихся в распоряжении следователя. При планировании расследования термин “средства” понимается в широком смысле—как человеческие, материально-технические, информационные, временные и иные факторы, которые необходимо учитывать при раскрытии и расследовании преступлений. Следователь фиксирует имеющиеся в его распоряжении ресурсы, т. е. ту организационную систему, которая сформирована на данный момент расследования.

Пятый этап можно определить как этап постановки задачи. В настоящее время принята классификация задач на два наиболее общих типа—на нахождение и на доказательство — главным образом потому, что тип задачи предопределяет метод ее решения. Целью задачи на нахождение является поиск определенного объекта, не известного в этой задаче, но удовлетворяющего ее условию, которое связывает неизвестное с исходными данными. Цель задачи на доказательство заключается в установлении правильности или ложности некоторого положения (высказывания), его подтверждении или опровержении.

Этапы расследования уголовного дела

Под задачей в логической форме следует понимать высказывание типа: дано А; требуется В (), где А—заданные условия (средства, ресурсы) и В—цель деятельности (желаемая конечная ситуация). Субъект планирования одновременно анализирует средства с позиции цели (целевой подход к наличным ресурсам), а цели—с позиции имеющихся ресурсов (ресурсный подход к цели).

Шестой этап заключается в разработке, анализе и оценке вариантов возможных моделей процессуальных, оперативно-розыскных и других действий, направленных на подтверждение или опровержение логических следствий и установление вневерсионных обстоятельств. Именно на данном этапе следователь принимает решение использовать определенные средства. Чем разнообразнее по характеру запланированные действия, чем шире их поисковые возможности, тем больше вероятность достижения оптимального результата.

На этом этапе планирования следователь принимает не только организационные, но и процессуальные и тактические решения.

Седьмой этап планирования состоит в определении наиболее оптимальной очередности ранее намеченных действий и мероприятий.

Восьмой этап планирования заключается в определении, во-первых, непосредственных исполнителей и, во-вторых, сроков выполнения и примерной продолжительности намеченных действий. Несмотря на функциональное различие решений следователя (сроки и исполнители), они настолько тесно связаны между собой, что их целесообразно объединить в один этап, в то время как в статической структуре планирования (плане) они являются самостоятельными элементами.

На данном этапе необходимо решить и вопрос об организационно-управленческой структуре, форме организации участников расследования (следственно-оперативная группа, следственная бригада, временное подключение следователей и оперативных работников для оказания помощи и т. п.).

Девятый этап состоит в объединении отдельных планов, разработанных по каждой версии (эпизоду), а также планов проведения вневерсионных и общеверсионных (общеэпизодных) мероприятий в единый сводный план расследования по делу. Это объединение происходит не механически. Несмотря на предварительную оптимизацию, проводимую на предыдущих (особенно на 2-м, 7 и 8-м) этапах планирования, следователь вновь корректирует отдельные разделы (составные части) единого плана расследования.

Десятый этап заключается в учете результатов реализации сформированного плана и внесении в него соответствующих изменений, что предопределяет специфику данного этапа и рассмотрение его многими исследователями как дополнительного, факультативного. Именно этим и объясняется тот факт, что в специальной литературе корректировка составленного плана обычно выносится за рамки планирования и структурно включается в процесс реализации плановых решений.

Планирование расследования — есть мыслительная деятельность следователя, связанная с выдвижением обоснованных следственных версий. Планирование основано на предвидении результатов предстоящих действий.

Задачами планирования расследования являются: определение оптимальных путей расследования преступлений; обеспечение объективности, полноты и всесторонности расследования; своевременное применение научно-технических средств и тактических приемов в расследовании; определение наиболее эффективного сочетания следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий; содействие экономии сил и средств.

Применительно к деятельности следователя различают определенные виды планирования. Это может быть планирование работы конкретного следователя или всего следственного аппарата. Планирование также может быть перспективным и текущим; планирование по конкретному уголовному делу и календарное планирование. Существуют особенности планирования при расследовании дел группой (бригадой) следователей.

Результатом планирования расследования выступает план расследования. Составление плана расследования выступает организующим началом в работе следователя.

Форма плана может быть мысленной, письменной и графической. Так, совершенно очевидно, что в случаях, требующих немедленного выезда на место происшествия производства других неотложных следственных действий, следователь практически составить письменный план не имеет возможности. Он должен быстро, оперативно, сообразуясь с обстановкой, принять решение, в каком направлении он будет действовать, и мысленно спланировать весь комплекс необходимых мероприятий, исходя из особенностей методики расследования преступлений данного вида. Получив необходимые данные, следователь, конечно, должен составить письменный план. В других случаях следователь приступает к составлению письменного плана с момента принятия дела к своему производству, так как характер и вид преступления требуют анализа и глубокого изучения тех материалов, которые послужили основанием к возбуждению уголовного дела.

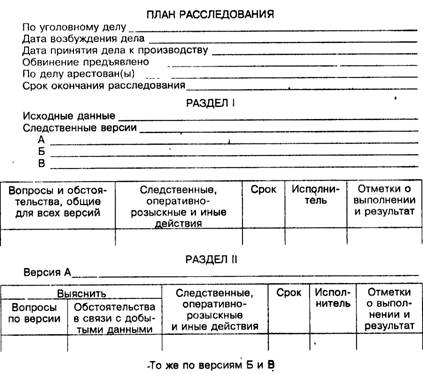

В ходе расследования целесообразно использовать следующую форму письменного плана: 1) следственные версии; 2) обстоятельства, подлежащие выяснению; 3) следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия; 4) сроки исполнения; 5) исполнитель; 6) примечания.

При расследовании сложных дел письменный план целесообразно составлять по эпизодам. В ходе составления поэпизодного плана фабула дела разбивается на отдельные части (эпизоды) и по каждому из них осуществляется планирование.

План может дополняться определенным графическим материалом, схемами. По сложным, групповым делам целесообразно в отношении каждого обвиняемого систематизировать данные. В ходе расследования может использоваться сетевое планирование. Суть данного метода состоит в построении графика, где весь процесс предстоящей работы разбивается на ряд отдельных событий, применительно к которым должна быть выполнена определенная работа. На графике это изображается в виде кружков и стрелок (сеть).

В этой работе раскрыт важный раздел криминалистической техники «Организация и планирование расследования».

Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины. Выделение комплекса первоначальных следственных действий “ориентирует следователя на использование максимума возможностей для обнаружения доказательств, имеющихся на исключительно важном — первоначальном этапе расследования, и на создание надлежащей базы для тщательного, обоснованного планирования всего следственного производства по делу”.

Каждое преступление может и должно быть раскрыто. Криминалистические знания являются мощным оружием в руках профессионалов — оперативно-розыскных сотрудников, следователей, прокуроров, судей, экспертов.

Изучение этого раздела имеет большую важность для подготовки криминалиста-профессионала и даёт базу для его дальнейшего совершенствования.

Бахін В., Гончаренко В. Як розкриваються злочини: (Криміналістика у питаннях і відповідях). К.: Хрещатик, 1996.

Криминалистика. – М.: Академия МВД РФ, 1995. – Т.1.

Криминалистика. – М.: Высшая школа, 1994.

Криминалистика. Учебник под редакцией Пантелеева И.Ф. и Селиванова Н.А. — М.: Юр.л.,1988.

Шепитько В.Ю. Криминалистика: Курс лекций. — Харьков: «Одиссей», 2003. — 352 с.

Пещак Я.Н. Следственные версии. М., 1976

Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М., Юрид лит., 1982.

1 с. 122 Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий. М., Юрид лит., 1982.

2 стр.75 Пещак Я.Н. Следственные версии. М., 1976

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

КАФЕДРА: «уголовного права и процесса»

по предмету: «Криминалистика»

на тему: «Следственные версии

и планирование расследования».

Студент 5 курса Группа № 52

заочной формы обучения

г. Симферополь 2004

ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ

Рецензия на контрольную работу

Название дисциплины ___________________________________________________________

(уч.звание, фамилия, имя, отчество)

Подпись рецензента __________________________________________________

Информация о работе «Следственные версии и планирование расследования»

Раздел: Криминалистика

Количество знаков с пробелами: 21137

Количество таблиц: 0

Количество изображений: 0

Похожие работы

. совокупности указанных условий можно признать подтвердившуюся версию соответствующей действительности, выражающей объективную истину по делу. Версии определяют направление расследования, поэтому их разработка – важнейшая и ответственейшая часть планирования. Но, признавая криминалистическую версию частной гипотезой, следует иметь в виду, что она представляет собой специфическую разновидность .

. наименьшей затрате сил и времени должно быть раскрыто преступление, изобличен обвиняемый, выявлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Целенаправленность, упорядоченность и выбор при планировании расследования должны осуществляться в полном соответствии с требованиями принципа законности. Разработанные криминалистикой с использованием данных науки уголовного процесса .

. определенной спецификой, отличающей их от планов других, более высоких уровней. Грамотное планирование расследования по сложным уголовным делам на основе полной отработки следственных версий является одним из важнейших условий установления объективной истины. Методики расследования преступлений. Неотъемлемой частью аналитической следственной работы, ее основой является методика .

. обстоятельств расследуемого преступления. Следователь и оперативный работник систематически информируют друг друга о ходе и результатах выполнения планируемых мероприятий. ТЕХНИКА ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ Как уже говорилось в первой главе, под понятием « планирование « часто подразумевается составление письменного плана, что не совсем точно. Вполне допустимо, что то или .

Источник: kazedu.com

Планирование расследования преступлений

Деятельность следователя по уголовным делам может быть эффективной лишь в том случае, когда она соответствующим образом организована, а все действия органов расследования приведены в определенную систему. Расследование преступлений есть, по сути, работа по проверке выдвинутых версий и установлению истины по делу. Планирование расследования составляет логическую основу его организации.

Сущность планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать, в логической разработке системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при минимальных затратах времени, сил и средств.

Определение задач расследования начинается с установления обстоятельств, которые должны иметь место, если версия правильна. Например, проверяется заявление гражданки об ограблении ее неизвестным мужчиной, которому она оказала сопротивление. При задержании подозрительного гражданина была выдвинута версия о его причастности к ограблению. Если версия верна, то:

1) на одежде и теле подозреваемого должны быть следы сопротивления потерпевшей;

2) у подозреваемого по месту его жительства могут находиться деньги и ценности, отобранные у потерпевшей;

3) на месте происшествия должны остаться следы пребывания там потерпевшей и подозреваемого и т.д.

Из приведенного вытекают задачи следователя проверить наличие следов на теле и одежде подозреваемого, денег и ценностей потерпевшей у подозреваемого, следов на месте происшествия.

Разработка системы действий, которые необходимо провести, это определение способов и средств решения сформулированных задач. В нашем примере это допрос и освидетельствование подозреваемого, его личный обыск, осмотр места происшествия, обыск по месту жительства.

Распределение имеющихся сил и средств как элемент планирования будет состоять в определении исполнителей каждого из мероприятий и сроков исполнения. К раскрытию преступления обычно привлекаются сотрудники оперативно-розыскных подразделений. Им целесообразно поручить проверку подозреваемого по криминалистическим учетам, чтобы установить, не задерживался ли он ранее, не привлекался ли к уголовной ответственности и т.д. Необходимо принять меры к поиску лиц, могущих дать свидетельские показания об интересующих следователя фактах.

Организация расследования преступлений включает оптимизацию труда следователя, организацию взаимодействия группы следователей с оперативными подразделениями и другими службами правоохранительных органов, а также некоторые иные вопросы деятельности органов расследования.

В криминалистической тактике принято различать:

1) планирование расследования по уголовному делу;

2) планирование отдельных следственных и розыскных действий.

В первом случае выявляются способы и средства решения следственных задач по уголовному делу в целом. Планирование отдельных следственных и розыскных действий преследует цель определения способов и средств эффективного решения промежуточных задач.

Каждый вид планирования специфичен. Вместе с тем имеются некоторые общие положения, которыми нужно руководствоваться при составлении любого плана расследования. Эти положения именуются принципами планирования расследования и включают индивидуальность, динамичность, реальность и конкретность.

Индивидуальность планирования связана со своеобразием конкретного преступления, которое должно учитываться при составлении плана. Индивидуальность не исключает возможности выявления общих тенденций в однотипных ситуациях. Общие черты однородных преступлений приводят к тому, что на конкретных этапах расследования могут производиться одни и те же следственные действия и оперативные мероприятия, составляющие определенный алгоритм. Однако индивидуальность каждого преступления всегда требует творческого подхода к составлению плана, учета как общих закономерностей, так и специфики расследуемого события. Другими словами, наряду с алгоритмическим необходим и творческий, эвристический подход.

Динамичность предполагает подход к расследованию и его планированию как развивающемуся процессу. Именно поэтому говорят, что план не догма, а ценное руководство к действию.

В ходе расследования непрерывно поступает новая информация, выясняются новые обстоятельства. Поэтому часть намеченных действий теряет смысл, возникает надобность в дополнительных. Динамика расследования требует подвижности плана, его соответствия с новой обстановкой и новыми задачами.

Реальность плана это его сбалансированность по ресурсам и лимиту времени. Первое означает, что объем включенных в план работ надлежит обеспечить необходимыми силами и средствами. Сбалансированность по времени состоит в выполнении количества действий, намеченных на данный промежуток времени. План должен быть напряженным, но в пределах реальных возможностей следователя.

В противном случае план не будет средством четкой организации работы, часть мероприятий останется невыполненной пострадает качество расследования. А если будут намечены действия и сроки практически нереальные, то расследование преступления с самого начала обречено на неудачу.

Конкретность предполагает четкое формулирование в плане задач, которые нужно решить в ходе расследования, действий, намеченных к выполнению, сроков и исполнителей.

Методика планирования. Планирование расследования по уголовному делу представляет собой многоэтапный процесс, в котором можно выделить ряд общих структурных элементов. К ним относятся получение исходных данных, определение задач расследования, совокупности следственных действий и розыскных мероприятий, необходимых для их решения, установление очередности, сроков и исполнителей намеченных действий и мероприятий, оформление плана расследования.

1. Получение исходных данных означает анализ материалов уголовного дела для формирования четкого представления, какие судебные доказательства имеются в наличии, какие из них требуют дальнейшей проверки, как добыть новые доказательства. Далее необходимо ознакомиться с новыми данными, полученными в ходе оперативно-розыскных мероприятий, и выяснить, какие методические материалы и рекомендации приведены в криминалистической литературе для использования опыта расследования уголовных дел соответствующей категории.

2. Определение задач расследования это уяснение фактов и обстоятельств, которые следует установить в целях объективного разрешения уголовного дела. Логическая основа для этого выведение следствий из выдвинутых по делу версий. Достоверное установление наличия или отсутствия таких фактов и позволяет решить, какая из выдвинутых версий истинна, а какие следует признать ошибочными. Одновременно могут быть предусмотрены и некоторые другие задачи.

3. Определение необходимой совокупности следственных действий и розыскных мероприятий происходит с учетом расследуемого уголовного дела. При этом нужно учитывать такие рекомендации:

а) план расследования по делу надлежит составлять с таким расчетом, чтобы намеченные процессуальные действия и оперативные мероприятия гарантировали глубокую проверку всех выдвинутых следственных версий, решение всех предстоящих задач;

б) в план включаются только те действия, которые гарантируют достижение объективного результата;

в) запланированные следственные действия должны обеспечивать достоверное установление всех обстоятельств, составляющих предмет доказывания по расследуемому уголовному делу.

4. Установление последовательности, сроков и исполнителей намечаемых следственных действий и оперативных мероприятий должно обеспечить параллельную отработку выдвинутых версий и завершение расследования в установленные сроки. Необходимо своевременно учитывать характер и значение планируемых действий по обнаружению и закреплению вещественных доказательств, которые могут быстро измениться либо исчезнуть, чтобы помешать подозреваемому или обвиняемому скрыться от следствия и суда, а тем более совершить новые преступления.

При планировании расследования предусматриваются формы участия общественности в раскрытии преступления, розыске виновного лица, выявлении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

5. Оформление плана расследования. Планирование это мыслительная деятельность следователя, определяющего задачи расследования и способы их решения, расстановку сил и средств. Ее результатом обычно является письменный план. В ходе планирования по сложным уголовным делам для накопления и систематизации информации составляются и некоторые вспомогательные документы. В органах, оснащенных электронно-вычислительной техникой, информацию вводят в память компьютера.

Единой и общеобязательной формы плана расследования нет. Иногда его составляют в виде перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий с указанием решаемых задач, исполнителей и сроков исполнения. Этому предшествует краткое изложение фабулы дела. Чаще план оформляется в виде таблицы, состоящей из нескольких колонок.

В левой (первой) указывается проверяемая версия, затем обстоятельства, подлежащие выяснению. Далее по порядку: наименование следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия; срок и очередность производства; исполнитель; отметка о достигнутых результатах.

Вспомогательные документы, облегчающие планирование и учет проделанной работы, бывают нескольких видов. Наиболее распространены схемы связей и так называемые аналитические справки (иногда их именуют лицевыми счетами).

Схемы связей составляются по многоэпизодным групповым делам. Они помогают систематизировать и с помощью условных обозначений наглядно показать, кто из соучастников в каком эпизоде преступления был задействован. Схемы позволяют, например, проследить движение предметов контрабанды от момента их ввоза на территорию страны до момента сбыта, что нередко делается через цепочку посредников. Следователь по схеме видит, какие эпизоды отработаны, а какие нуждаются в дополнительной проверке. Это облегчает составление плана, анализ дела и определение его перспективы.

В ходе следствия возникает надобность систематизации данных о преступлениях каждого лица, проходящего по делу. Информация поступает из разных источников, сведения бывают довольно обширными и противоречивыми, а потому разобраться в них далеко не просто. В таких случаях следователь на каждое проходящее по делу лицо заводит учетный лист («лицевой счет»). В него в порядке поступления заносятся все данные на конкретного субъекта с указанием их источников.

Систематизированная в одном документе информация о конкретном обвиняемом облегчает оценку степени доказанности его вины, исключает поиск данных среди обширных материалов дела, нередко многотомного. Это важно для конкретизации направления дальнейшего расследования. Весьма полезен такой документ, когда формулируется обвинение, в особенности составляется обвинительное заключение.

Наши партнеры

Об Ассоциации

- Общая информация

- Правление

- Документы

- Вступить в ассоциацию

- Контакты

Пресс-центр

- Новости ассоциации

- Мероприятия, 2022

- Мероприятия, 2021

- Мероприятия, 2020

- Мероприятия, 2019

- Мероприятия, 2018

- Мероприятия, 2017

- Мероприятия, 2016

- Мероприятия, 2015

- Мероприятия, 2014

- Мероприятия, 2013

- Интервью

Библиотека

- Нормативно-правовая база

- Оперативно-розыскная террология (открытый фонд)

- Оперативно-розыскная деятельность (открытый фонд)

- Криминалистика

- Библиотека сыщика

Источник: alldetectives.ru

31.Планирование и организация расследования преступлений

11. Планирование расследования — мыслительная деятельность, направленная на определение возникающих в ходе следствия задач и отыскание конкретных путей их разрешения, результаты которой, как правило, отражаются в письменных планах расследования.

Деятельность по планированию расследования включает в себя:

• выбор направления расследования посредством выдвижения следственных версий;

• определение задач расследования и их конкретизацию путем установления предмета и пределов доказывания, а также обстоятельств, сопутствующих предмету доказывания, выяснение которых необходимо для установления истины;

• определение круга следственных и иных действий и мероприятий оперативно-розыскного и организационно-технического характера, необходимых для решения поставленных задач, проверки выдвинутых версий;

• определение тактики намеченных следственных действий;

• установление сроков и последовательности проведения намеченных действий;

• определение исполнителей запланированных действий;

• оформление намеченной программы в виде письменных планов расследования, схем, графиков, карточек.

Планирование тесно связано с организацией расследования по конкретному делу, под которой понимают комплекс мер, создающих оптимальные условия для осуществления расследования. Если сущность планирования заключается в том, чтобы правильно наметить программу действий следователя, организационная деятельность состоит в обеспечении реализации намеченного плана.

Каковы принципы и виды планирования расследования?

Принципы планирования расследования:

Динамичность означает, что эта деятельность не является разовым актом, а осуществляется постоянно на протяжении всего процесса расследования. Планы расследования не являются неизменными; они постоянно уточняются, дополняются; в них учитываются вновь возникшие следственные версии, требующие дополнительной проверки.

Индивидуальность планирования обусловливается неповторимостью каждого из расследуемых преступлений и особенностями личности следователя, осуществляющего планирование. План должен строиться только на данных, полученных в ходе конкретного следствия.

Конкретность планирования состоит в отсутствии в разрабатываемых планах общих формулировок. Содержащаяся в них программа призвана предельно четко определять цель планируемых действий, кто в какие сроки, где и когда будет осуществлять эти действия и другие основные вопросы.

В зависимости от этапов расследования различают следующие виды планирования:

1. Планирование первоначального этапа расследования определяется спецификой решаемых на этом этапе задач:

• ориентирование в обстоятельствах совершенного преступления;

• поиск доказательств и источников их получения;

• установление и розыск преступников по горячим следам;

• выяснение причин и условий, способствовавших совершению конкретного преступления.

На этом этапе расследования широкое использование находят типовые планы, к которым относятся:

• планы проведения комплексных операций при совершении определенного вида особо опасных преступлений;

• перечни неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых при поступлении сообщений или заявлений о совершении преступлений;

• программы действий участников следственно-оперативной группы, выезжающей на осмотр места происшествия.

При решении вопроса о последовательности осуществления следственных и иных действий учитывается неотложность следственных действий, связанных с обеспечением оперативного получения утрачиваемой криминалистически значимой информации:. фиксацией быстро исчезающих следов; изменяющейся со временем обстановки места происшествия; допрос умирающего потерпевшего и пр. Учитываются также регламентированные законом сроки проведения процессуальных действий: задержания, предъявления обвинения, допроса обвиняемого и др.; длительность периода осуществления отдельных действий (экспертизы, ревизии), возможность проверки путем производства того или иного действия сразу нескольких следственных версий.

При расследовании уголовного дела группой следователей главное направление всего хода расследования прослеживается при составлении общего плана расследования, в котором предусматриваются выдвинутые и принятые к проверке версии, подлежащие доказыванию обстоятельства, комплекс наиболее важных следственных действий, сроки (в отдельных случаях ориентировочные) их осуществления и конкретные исполнители.

Для каждого следователя, входящего в группу, составляется индивидуальный план по отдельным, выделенным ему направлениям работы:

1. Планирование последующего этапа расследования осуществляется в соответствии с общими задачами этого этапа, заключающимися в дальнейшем получении новых доказательств, исследовании, проверке и оценке уже собранных фактических данных в целях изобличения обвиняемого, установления всех участников совершенного преступления, выяснения причин и условий, способствовавших его совершению. Существенное влияние на весь процесс планирования последующего этапа расследования оказывает позиция, занятая обвиняемым: признает ли он или отрицает предъявленное обвинение. Если по уголовному делу проходит несколько обвиняемых, для уточнения степени ответственности каждого из них осуществляют систематизацию собранных материалов по лицам.

2. На заключительном этапе расследования в плане должны найти отражения такие обязательные действия, как ознакомление со всеми материалами дела обвиняемого и его защитника, потерпевшего, гражданского истца, ответчика или их представителей. Следует учитывать возможность заявления различного рода ходатайств со стороны указанных лиц, а также выделить время для составления обвинительного заключения.

Понятие планирования и организации расследования

Расследованию преступлений, как и всему уголовному процессу, свойственно организационное, плановое начало. Планирование расследования не сводится к составлению плана, являющегося лишь внешним выражением этого процесса, завершением и в большинстве случаев письменным оформлением определенной стадии планирования. Содержание планирования значительно шире и представляет собой организационную и творческую сторону работы следователя, начинающейся с начала расследования и продолжающейся до его окончания. Она предполагает: а) построение версий: б) определение всех вытекающих из анализа версий обстоятельств и вопросов, подлежащих выяснению; в) определение следственных действий, оперативно-розыскных и иных проверочных и профилактических мероприятий, необходимых для исследования выдвинутых версий, выяснения вытекающих из них вопросов, установления предмета доказывания по делу и решения других задач расследования; г) определение конкретных исполнителей намеченных мероприятий, сроков и очередности их выполнения.

Все элементы планирования находят свое конкретное выражение в плане расследования по делу. Организация расследования — понятие более широкое, чем планирование. Организовать расследование — это значит:

— заблаговременно разработать согласованный план расследования;

— наладить надлежащее взаимодействие в процессе расследования между следователем, оперативными работниками, специалистами, сотрудниками контролирующих органов и представителями общественности, привлеченными к участию в расследовании;

— обеспечить квалифицированное руководство следственно-оперативной группой, в случае ее создания для работы по уголовному делу:

— четко распределить обязанности между членами группы:

— организовать регулярные оперативные совещания следственно-оперативной группы с обсуждением результатов и очередных задач расследования: — наладить систематический обмен информацией между участниками следственно-оперативной группы;

— спланировать работу следователя с учетом всех уголовных дел, одновременно находящихся у него в производстве, составить календарный план его работы:

— обеспечить техническую оснащенность и необходимые условия работы следователя;

— подобрать и изучить необходимый нормативный материал (соответствующие приказы, инструкции, уставы, правила и т. д.), который потребуется в процессе расследования по делу;

— предпринять меры, гарантирующие недопустимость разглашения данных предварительного следствия и методов оперативно-розыскной деятельности:

— осуществить иные организационные мероприятия, необходимые для успешной работы по делу. Комплекс организационных мероприятий по уголовному делу должен быть строго определенным, конкретным, разработанным во всех деталях. Важным элементом организации расследования является четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами, экспертно-криминалистическими службами, контролирующими органами и общественностью. Сочетание следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями является одним из важных условий повышения качества расследования преступлений.

32. Общие правила производства следственных действий

Общие правила производства следственных действий — это уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие каждое следственное действие (ст. 164 УПК). При этом надо иметь в виду, что в судебных стадиях уголовного процесса действуют несколько иные правила проведения следственных действий, характерные для состязательной модели регулирования (ст. 240-260 УПК).

Общие правила составляют процессуальную форму следственных действий, распадающуюся на три группы норм, регламентирующих: 1) условия их проведения; 2) процедуру; 3) меры, гарантирующие производство следственных действий. Эти три группы есть не что иное, как обобщенные гипотезы, диспозиции и санкции для института следственных действий.

1. Первый элемент процессуальной формы следственных действий — это условия их производства. Они складываются из условий общего и специального характера.

Общие условия производства следственных действий охватывают: а) наличие возбужденного уголовного дела (за исключением осмотра места происшествия

(ч. 2 ст. 176); б) надлежащего субъекта проведения следственного действия, который, во-первых, не подпадает под основания для отвода и, во-вторых, в установленном законом порядке принял дело к своему производству; в) место и время производства следственного действия.

Место проведения следственного действия определяется местом расследования, т. е. территориальной подследственностью дела (ст. 152). В необходимых случаях следственные действия проводятся в ином месте, куда следователь выезжает лично или направляет отдельное поручение. Следственные действия не должны производиться в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени — п. 21 ст.

5), кроме не терпящих отлагательства случаев (ч. 3 ст. 164).

Специальные условия проведения следственных действий. Для всякого следственного действия законом предусмотрены специальные условия, наличие которых позволяет правильно выбрать нужное следственное действие в каждой конкретной ситуации.

К их числу относятся, прежде всего, основания для производства следственных действий: наличие сведений о том, что необходимо получить доказательства определенного вида с помощью именно этих действий. В качестве основания выступают конкретные данные, а во многих случаях — судебные доказательства (например, для тех следственных действий, которые производятся по судебному решению).

Неправильное определение оснований следственных действий ведет к незаконной подмене одних следственных действий другими. Так, на практике встречаются случаи, когда вместо опознания проводят очную ставку, вместо экспертизы — следственный эксперимент, взамен следственного эксперимента — проверку показаний на месте, выемку подменяют так называемой «добровольной» выдачей и т. д. Это ведет к необоснованности подобных действий и может повлечь за собой утрату ими доказательственного значения.

К специальным условиям проведения следственного действия относятся также требования, предъявляемые к кругу его участников и их правовому статусу (правам и обязанностям). Они могут быть обязательными и факультативными. Обязательный круг участников в ряде случаев предусмотрен законом (например, защитник — ст. 51, понятые — ст. 170, переводчик — ст.

169). Другие лица привлекаются следователем (дознавателем) факультативно, по своему усмотрению. Однако следователь обязан обеспечить право сторон на участие в следственных действиях, проводимых по их ходатайству (п. 9 ч. 2 ст. 42; п. 10 ч. 4 ст. 44; п. 9 ч. 2 ст. 46; п. 10 ч. 4 ст.

47; п. 5 ч. 1 ст. 53). Свидетель имеет право пользоваться услугами своего адвоката во время участия в следственных действиях (ч. 5 ст. 189, ч. 6 ст. 192).

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ч. 7 ст. 164).

Специальным условием для допроса обвиняемого является предъявление обвинения (ч. 1 ст. 173); для проведения опознания — предварительный допрос опознающего лица об обстоятельствах, при которых они видели предъявленные для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым они могут его опознать (ч. 2 ст.

193); одним из специальных условий для проведения экспертизы служит предварительное ознакомление подозреваемого, обвиняемого и его защитника с постановлением о ее назначении (п. 1 ч. 1 ст. 198) и т. д.

В качестве специальных условий для проведения следственных действий могут также рассматриваться: отсутствие у соответствующего лица дипломатической неприкосновенности (ч. 2 ст. 3); соблюдение особого порядка возбуждения уголовного дела или привлечения в качестве обвиняемого в отношении ряда лиц, пользующихся служебным иммунитетом (ст. 448).

Наличие специальных условий закон иногда требует отразить в письменно оформленном решении о проведении следственного действия — постановлении (которое иногда называют юридическим основанием для проведения следственного действия). По постановлению следователя проводятся: эксгумация трупа, освидетельствование, обыск, выемка (для последующего контроля за обоснованностью применения принуждения), а экспертиза — ч. 1 ст.

195 УПК (еще и для постановки задания перед экспертом. В некоторых случаях УПК дополнительно предусматривает получение санкции прокурора для выемки предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (ч. 3 ст. 183).

Следственные действия (и связанные с ними меры принуждения), ограничивающие конституционные права граждан, производятся на основании судебного решения в порядке ст. 165 УПК.

2. Второй элемент процессуальной формы следственных действий — это их процедура, т. е. последовательность и приемы проведения следственного действия. Последовательность проведения следственного действия складывается из нескольких этапов. Первый этап — подготовительный.

На нем принимается и оформляется решение о проведении следственного действия, принимаются меры по обеспечению его производства (задерживается корреспонденция, направляется повестка, осуществляется привод и др.). Второй этап связан с удостоверением в личности участников процесса, разъяснением им прав и обязанностей, задач и порядка проведения следственного действия.

Удостоверение в личности возможно не только по документам, оно может быть осуществлено путем опознания, со слов или даже визуально (если следователь уже знаком с данным участником процесса). Свидетель, потерпевший и специалист (если он дает показания) предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307–308 УК, а эксперт и переводчик — за дачу заведомо ложного заключения и заведомо неправильный перевод по ст. 307 УК. Третий этап составляет осуществления познавательных приемов и операций, а на четвертом — фиксируются ход и результаты следственного действия.

Для всех следственных действий УПК выделяет общие приемы их проведения:

• недопустимость применения насилия, угроз и иных незаконных мер (ч. 4

• недопустимость создания опасности для жизни и здоровья участников следственного действия и иных лиц (ч. 4 ст. 164);

• запрет действий, унижающих честь и достоинство (ст. 9); напрасно повреждающих имущество (ч. 6 ст. 182); разглашающих сведения из частной жизни (ч. 3 ст.

161, ч. 7 ст. 182);

• запрет наводящих вопросов (предусмотрен для некоторых следственных действий в ч. 2 ст. 189, ч. 7 ст. 193, ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 275);

• применение технических средств и способов обнаружения и изъятия следов преступления и вещественных доказательств (ч. 6 ст. 164).

3. Третий элемент процессуальной формы следственных действий — это меры их обеспечения. Они служат в качестве гарантий их проведения. Нарушения процессуальных норм об основаниях, условиях и правилах производства следственных действий влекут негативные последствия. Для участников процесса это могут быть меры принуждения, штраф или даже уголовная ответственность.

Для органов предварительного расследования в качестве основной санкции выступает утрата доказательственного значения результатов следственного действия, т. е. санкция ничтожности (ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ч. 3 ст. 7; ст. 75 УПК).

Источник: studfile.net