План Маршалла («Программа восстановления Европы») — это программа помощи европейским странам после окончания Второй мировой войны. План был выдвинут в 1947 году государственным секретарём США Джорджем К. Маршаллом и начал действовать в апреле 1948 года. Участие в осуществлении плана принимали 17 стран, включая Западную Германию.

План Маршалла способствовал установлению мира в послевоенной Западной Европе. Заявленной целью плана было восстановление разрушенной экономики, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности, вытеснение из властных структур коммунистов и развитие Европы.

История разработки плана

Одной из причин разработки плана Маршалла стал провал плана Моргентау.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Свою программу помощи Дж. Маршалл изложил в речи в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. 12 июля представители 16 государств Западной Европы собрались в Париже. На совещание также приглашались представители стран Восточной и Центральной Европы, однако по настоянию советского руководства, их руководители отказались от приглашения. Также от участия в «плане Маршалла» отказалась Финляндия.

Помощь Европе : План Маршалла | Исторический ликбез

Генри Уоллес, бывший вице-президент США, осудил «план Маршалла», считая его инструментом холодной войны.

Участники совещания обсудили размеры необходимой помощи для каждого из них. В ответ в США был создан Правительственный комитет, который должен был изучить состояние экономики страны и её возможности оказать эту помощь.

Помощь Западной Германии осуществлялась одновременно с взиманием с неё контрибуции за причинённый материальный ущерб во Второй мировой войне.

План Маршалла осуществлялся с 4 апреля 1948 года, когда американский конгресс принял закон «Об экономическом сотрудничестве», который предусматривал четырёхлетнюю программу помощи Европе. Сумма ассигнований (с 4 апреля 1948 по декабрь 1951) составляла 13 млрд. долларов, основную долю получили:

«План Маршалла»

Готовые курсовые работы и рефераты

Решение учебных вопросов в 2 клика

Помощь в написании учебной работы

- Великобритания (2,8 млрд);

- Франция (2,5 млрд);

- Италия (1,3 млрд);

- Западная Германия (1,3 млрд);

- Нидерланды (1 млрд).

Кроме них помощь получили:

- Австрия;

- Бельгия;

- Греция;

- Дания;

- Ирландия;

- Исландия;

- Люксембург;

- Норвегия;

- Португалия;

- Свободная территория Триест;

- Турция;

- Швеция;

- Швейцария.

В качестве предварительного условия американцы потребовали вывода из состава правительств подписавших договор стран членов коммунистических партий. К 1948 году ни в одном государстве Западной Европы коммунистов в правительстве не было.

План Маршалла позже был применён к Японии и другим восточноазиатским странам.

План Маршалла свернули во второй половине 1960-х годов: страны-реципиенты стали избавляться от долларов. Первой обмена долларов на золото потребовала Франция в 1965 году. К 1971 году все получавшие помощь страны отказались от доллара. Результатом была девальвация валюты США и отказ от золотого стандарта доллара, а также выход Франции из НАТО.

Послевоенное восстановление

К концу войны значительная часть Европы была в руинах. Воздушные бомбардировки разрушили большинство городов и промышленных объектов. Многие крупнейшие города континента (Варшава, Берлин, Роттердам) лежали в руинах. Экономическая структура была разрушена, и миллионы людей оставались без крова.

Сильные повреждения понесла транспортная инфраструктура, поскольку мосты, железные дороги и доки были основной мишенью воздушных ударов; множество судов также было потоплено. Хотя малые города и сёла понесли меньший ущерб, разрушение транспортных сетей оставило их в изоляции. Эти проблемы не могли быть решены, поскольку большинство стран после военных затрат были финансово несостоятельны.

Незначительно пострадала инфраструктура Канады и США. Однако в американской экономике немаловажную роль играл экспорт. Поэтому планом Маршалла предусматривался сбыт товаров странам Европы.

План Маршалла одной из целей ставил «объединение» Европы, то есть уничтожение валютных и таможенных барьеров как в Европе, так и между США и Европой, в частности предполагалось объединение лотарингской железной руды и рурского угля и формирование единого европейского рынка.

Если перечислить условия, на которых страны получили помощь по плану Маршалла, можно решить, что итогом его осуществления было не только оказание помощи.

При определении характера поставок, желание получавших помощь стран лишь принималось к сведению, а право окончательного решения принадлежало США. Поэтому требования стран Европы, чтобы им предоставляли средства производства, а не готовые изделия, сырьё, а не предметы потребления, игнорировались, и в поставках значительный удельный вес занимало продовольствие и сельскохозяйственная продукция. Таким образом Соединённые Штаты стремились к реализации излишков сельскохозяйственной продукции, а не к удовлетворению нужд западноевропейских стран в восстановлении хозяйства.

Двусторонние соглашения, которые сопровождали предоставление помощи, препятствовали свободной торговле получавших помощь стран. Характерным был запрет на торговлю между Востоком и Западом. В соответствии с ним Франции было запрещено импортировать уголь из Польши за 12 долларов за тонну, и полагалось ввозить уголь из США по цене 20 долларов за тонну.

В сфере кредитно-денежной системы условием предоставления помощи было требование восстановления равновесия бюджетов западноевропейских стран. Фактически финансы этих стран регулировались по усмотрению Соединённых Штатов. 20 % суммы помощи погашалось путём экспорта сырья, что облегчало США обеспечение стратегическим сырьём и проникновение в колонии стран Европы.

Результаты реализации плана

Отрасли промышленности, которые для восстановления требовали инвестиций, были в короткие сроки реструктурированы. Доля американских активов в них была высока, что послужило причиной изменений национальной экономической политики и создало предпосылки для глобализации, как политической, так и экономической (1950 — создание ЕОУС, 1957 — ЕЭС). В результате, европейская экономика оправилась от последствий войны всего за 20 лет.

Другие итоги реализации плана Маршалла:

- Страны Европы получили возможность уплатить внешние долги, в том числе долги по ленд-лизу или репарации и реституции;

- Было ослаблено влияние СССР и коммунистов;

- Был восстановлен европейский средний класс, служащий гарантом устойчивого развития и политической стабильности;

- Получившие помощь страны за двадцать лет добились улучшения уровня жизни населения;

- Великобритания потеряла статус первой державы, все рынки были заняты США и СССР.

Источник: spravochnick.ru

План Маршалла

План Маршалла (Marshall Plan, официальное название European Recovery Program, «Программа восстановления Европы») — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Выдвинут в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Кэтлеттом Маршаллом и вступил в действие в апреле 1949 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию.

План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран и развитие Европы в целом.

История Плана Маршалла

Свою речь с программой помощи Джордж Маршалл изложил в Гарвардском университете 5 июня 1947 года. 12 июля в Париже собрались представители 16 стран Западной Европы.

На совещание приглашались также представители государств Восточной Европы, однако по настоянию советского правительства, усмотревшего в этом угрозу своим интересам, руководители восточноевропейских стран отказались от этого приглашения. Помимо социалистических стран Восточной Европы, от участия в «Плане Маршалла» отказалась также Финляндия. Политические условия получения помощи вскрывали преемственность плана с «доктриной Трумэна». Бывший вице-президент США Генри Уоллес осудил «план Маршалла», назвав его инструментом холодной войны против России (СССР).

George C. Marshall’s speech at Harvard in 1947:

Участники обсудили размеры конкретной помощи, необходимой для каждого из них. В ответ на готовность принять её в США был создан Правительственный комитет по изучению состояния экономики страны и её возможностей оказать такую помощь.

Финансовая помощь Западной Германии по Плану Маршалла осуществлялась одновременно с взиманием с неё контрибуции (репарации) за причинённый Германией материальный ущерб странам-победительницам во Второй мировой войне.

План Маршалла начал осуществляться с 4 апреля 1948 года, когда конгресс США принял закон «Об экономическом сотрудничестве», предусматривавший 4-летнюю программу экономической помощи Европе. Общая сумма ассигнований по плану Маршалла (с 4 апреля 1948 по декабрь 1951) составила около 13 млрд. долларов, причём основная доля пришлась на Англию (2,8 млрд.), Францию (2,5 млрд.), Италию (1,3 млрд.), Западную Германию (1,3 млрд.), Голландию (1 млрд.). При этом американцы, в качестве предварительного условия предоставления помощи, потребовали выведения коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор. К 1948 году ни в одном правительстве Западной Европы коммунистов не было.

Позже План Маршалла был применён также к Японии и некоторым другим странам Восточной Азии.

План Маршалла был свёрнут во второй половине 1960-х годов: правительства стран-реципиентов стали избавляться от долларов. Первым обмена долларов на золото потребовало правительство Франции в 1965 году. К 1971 году все страны, получавшие американскую помощь, отказались от доллара. Результатом стала девальвация американской валюты и отказ США от золотого стандарта доллара, а также частичный выход Франции из НАТО.

Последствия Второй мировой

К концу Второй мировой войны бОльшая часть Европы была разрушена. Постоянные воздушные бомбардировки сильно разрушили большинство крупных городов и промышленных объектов. Многие из крупнейших городов континента, в том числе Варшава, Роттердам и Берлин, лежали в руинах. Экономическая структура региона была разрушена, и миллионы людей остались без крова.

Общее разрушение сельского хозяйства привело к голоду в некоторых частях континента, с наибольшей силой он проявился суровой зимой 1946—1947 годов на северо-западе Европы. Особенно сильно была повреждена транспортная инфраструктура, так как железные дороги, мосты и доки были мишенью для ударов с воздуха; в то же время множество торговых судов было потоплено.

Хотя большинство малых городов и сёл Западной Европы не понесли ущерба, уничтожение транспортных связей оставило их в экономической изоляции. Ни одна из этих проблем не могла быть решена, так как большинство стран были финансово несостоятельны после затрат на войну. Единственными странами, чья инфраструктура незначительно пострадала во время войны, были Канада и США. Но экспорт играл немаловажную роль в американской экономике. Поэтому план Маршалла предусматривал сбыт товаров и продуктов странам Европы.

Медленное восстановление Европы после Второй мировой

Экономика Европы восстанавливалась очень медленно, так как безработица и нехватка продовольствия привела к забастовкам и беспорядкам в ряде стран. В 1947 году европейские страны по-прежнему находились значительно ниже своего довоенного уровня, но были и некоторые признаки роста.

Сельскохозяйственная продукция составляла 83% от уровня 1938 года, промышленное производство составило 88 %, а экспорт — только 59 %. В Великобритании ситуация не была столь тяжелой. В Германии в 1945—1946 годах условия жизни и питание были плохими, нарушилась транспортная связь. В западной части страны после многочисленных бомбардировок было уничтожено 5 млн. домов и квартир, и в то же время из восточной части (включая территории, переданные Польше) прибыло 12 млн. беженцев. Производство продуктов питания составляло только две трети от довоенного уровня, в то время как зерно и мясо больше не поставлялось с Востока. Крупные партии продуктов питания из оккупированных стран, которые получала Германия во время войны, иссякли.

Результаты Плана Маршалла

План Маршалла является одной из наиболее успешных экономических программ в истории, поскольку были достигнуты практически все его цели.

- Отрасли промышленности, которые, как казалось ранее, безнадежно устарели и утратили эффективность, были реструктурированы в короткие сроки и без изменения национальной экономической политики стран. В результате экономика европейских стран оправилась от последствий войны быстрее, чем этого можно было ожидать.

- Европейские страны смогли расплатиться по внешним долгам.

- Влияние коммунистов и СССР было ослаблено.

- Был восстановлен и укреплён европейский средний класс — гарант политической стабильности и устойчивого развития.

Помощь получили страны:

- Австрия

- Бельгия

- Великобритания

- Западная Германия

- Греция

- Дания

- Ирландия

- Исландия

- Италия

- Люксембург

- Нидерланды

- Норвегия

- Португалия

- Свободная территория Триест

- Турция

- Франция

- Швеция

- Швейцария

Источник: whatismoney.ru

Помощь недруга

Как план Маршалла и отказ СССР от участия в нем привели к Холодной войне — и другие случаи принятой или отвергнутой помощи Запада

75 лет назад вступил в действие план Маршалла — программа восстановления европейской экономики после Второй мировой войны на средства и под администрированием США. Помощь по плану Маршалла получили страны Западной Европы (кроме Испании), Турция и Греция. Советский Союз, восточноевропейские государства и Финляндия от участия в программе отказались.

План Маршалла стал поворотной точкой в истории Европы: именно в этот момент она на десятилетия раскалывается на два противоборствующих лагеря, находящихся под контролем двух сверхдержав. Наряду с Фултонской речью Черчилля и доктриной Трумэна эта программа — и отказ СССР от участия в ней — дает начало Холодной войне. Юрий Сапрыкин рассказывает о главных моментах последних 100 лет, когда СССР и Россия принимали помощь или отвергали ее.

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Плакат «Фразы и. базы». Художник Виктор Говорков, 1952

Фото: Виктор Говорков; ИЗОГИЗ

Казалось бы, помощь оказавшемуся в беде — вещь простая и нормальная. Однако когда речь идет не об отдельных индивидуумах, а о целых нациях и государствах, эмпатия оказывается уже не естественным порывом, а социальным конструктом. Она обусловлена политически, причем значение имеет не только желание оказать помощь — но и готовность ее принять.

Три похожие российские катастрофы — отчасти природные, в огромной степени социальные — демонстрируют три совершенно разных подхода к тому, допустимо ли государству принимать помощь извне.

Во время голода начала 1920-х Америка, с точки зрения нового советского правительства,— недавний интервент; американские политические акторы, в свою очередь, в ужасе от утвердившейся в России власти. Тем не менее тогда государствам ради спасения жизней удалось преодолеть взаимное недоверие. Впрочем, и сегодня историки, близкие к силовикам, считают, что американские благотворители тогда занимались шпионажем и контрабандой, а силовики, неравнодушные к истории, запрещают фильмы о том, как Америка помогала России справляться с голодом.

Проходит еще десятилетие, и о голоде в начале 1930-х на Западе узнают чудом благодаря публикациям журналиста Гарета Джонса в The Manchester Guardian. Ни о какой иностранной помощи в этот момент речи уже не идет: для сталинского СССР голод — побочный продукт исторически неизбежной коллективизации, глубоко внутреннее дело, в которое никто не должен лезть.

Вопрос о том, как быть с помощью, которую предлагают из-за границы, никогда не был простым: сама потребность в помощи в разные времена рассматривалась государством как проявление слабости или как основа для диалога с внешним миром.

Голод 1921–1923 годов

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

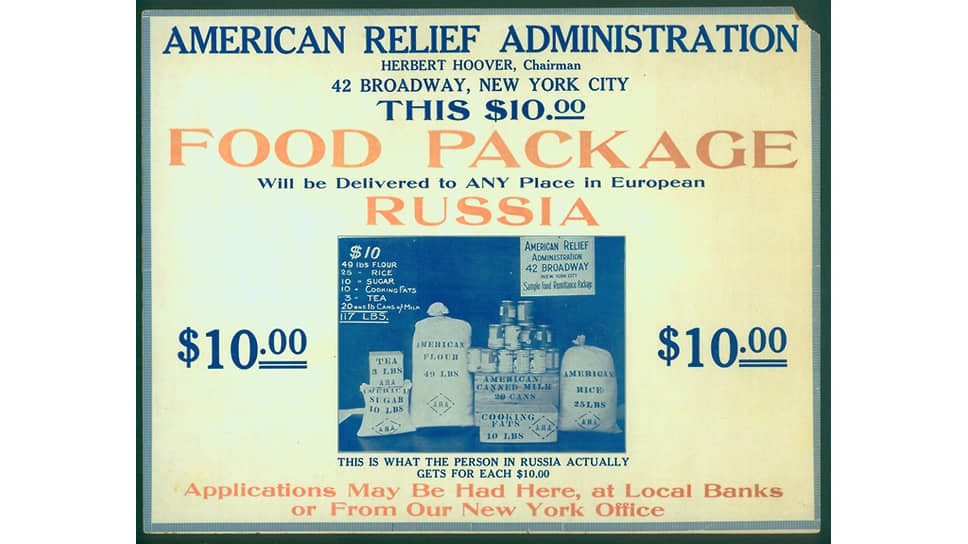

Агитационный плакат АРА, 1921–1923

Фото: American Relief Administration (ARA

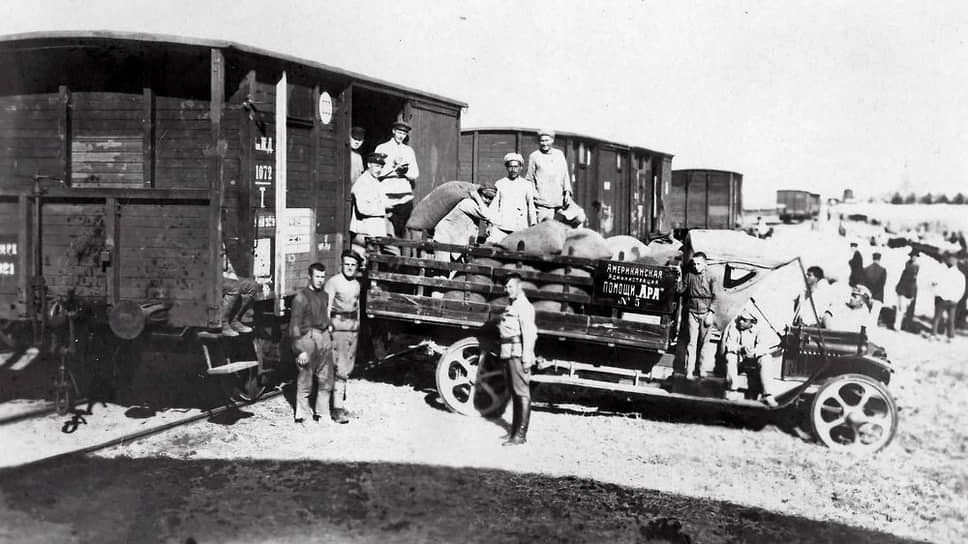

Разгрузка гуманитарной помощи АРА. Сарепта, 1921–1923

Фото: American Relief Administration (ARA

Продразверстка, засуха и Гражданская война уже в первые годы Советской власти привели к массовому голоду. Он затронул 40 млн человек, жертвами стали 6 млн, сильнее всего пострадали Поволжье, Урал и Казахстан.

Видя масштабы катастрофы, советское правительство обращается с просьбой о помощи: в дипломатической ноте от 2 августа 1921 года говорится, что Россия готова принять помощь, «из каких бы источников она ни поступила, не связывая ее с существующими политическими отношениями». Отдельно к мировому сообществу обращаются Максим Горький, живущий в это время в Европе, и патриарх Тихон. Отношения Советской России с большинством зарубежных правительств в этот момент заморожены. Лига Наций отказывается выдавать кредиты в помощь голодающим, опасаясь, что большевики используют их не по назначению.

В дело включаются общественные организации, причем не обязательно симпатизирующие России: глава Американской администрации помощи (АРА) Герберт Гувер — будущий президент США и убежденный антикоммунист — особо подчеркивал, что его организация помогает людям, но не правительству. АРА станет крупнейшим распорядителем помощи: $42 млн частных пожертвований, сеть из нескольких тысяч благотворительных столовых, в которых получали питание более 10 млн человек, огромный штат, работающий «на земле»,— 300 американцев и 120 тыс. советских граждан.

Еще одна крупная фигура, участвующая в этой кампании,— норвежский полярный исследователь Фритьоф Нансен: основанная им благотворительная миссия объединяет усилия 32 европейских организаций и кормит порядка 1,5 млн человек. Нансен сам приезжает в голодающие регионы, а затем едет с лекционным туром по Европе и США, рассказывая об ужасах голода и собирая средства для помощи. Выступая в Лиге Наций в 1921 году, Нансен говорит: «Думаю, что мы не укрепим советское правительство, если покажем русскому народу, что есть еще человеческие сердца в Европе. Но, допустим даже, что этим мы укрепим советское правительство. Найдется ли здесь среди нашего собрания хоть один человек, который посмеет сказать, что он скорее готов допустить гибель 20 млн человек от голодной смерти, нежели оказать помощь советскому правительству?»

Ленд-лиз

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Погрузка танков «Матильда» для отправки в СССР. Ливерпуль, 17 октября 1941

Фото: Imperial War Museums

США и Великобритания начинают отправлять оружие в СССР уже в августе 1941-го: частично поставки идут в кредит, частично за них приходится расплачиваться золотом. Развернуть полномасштабную помощь позволяет американский закон о ленд-лизе: СССР включается в эту программу в начале октября, когда танки Гудериана рвутся к Москве. Америка отправляет в Союз оружие и обмундирование, взрывчатку и алюминий, автомобили и самолеты. Везут несколькими маршрутами: кораблями на Дальний Восток, самолетами в Сибирь, морскими караванами в Мурманск, Архангельск, Северодвинск и Полярный — этот путь наиболее опасный, за судами охотятся немецкие подводные лодки — и автомобилями на юг: чтобы обеспечить эту логистическую цепочку, советские и английские войска оккупируют Иран.

В газетах о поставках пишут неохотно: как скажет позже Черчилль, Советы считали, что эта помощь «способна умалить их престиж». Но уже к 1943-му в воюющей стране едят американскую тушенку, ездят на студебекерах и виллисах, носят прочные солдатские ботинки и работают на прибывших из-за океана станках. Даже орденоносный летчик-ас Александр Покрышкин большинство своих подвигов совершает на американском самолете «Аэрокобра».

Всего за годы войны по программам ленд-лиза из США, Канады и Великобритании поставлено товаров, сырья и оборудования на $13 млрд — эти поставки помогают Советскому Союзу достичь превосходства в военной технике, перезапустить оборонное производство, прокормить армию и тыл. В 1947 году председатель Госплана Николай Вознесенский напишет, что поставки по ленд-лизу составили лишь 4% от всего советского производства в годы войны; за этой цифрой спрятан тот факт, что в важнейших видах военной техники роль зарубежных поставок оказалась решающей.

Согласно закону о ленд-лизе, США не требовали платы за технику, уничтоженную в ходе войны, и просили вернуть ту часть машин, что осталась неповрежденной. Оплате подлежало лишь оборудование, оставшееся в стране по окончании войны: переговоры о том, сколько должен Советский Союз за эту часть, затянутся на десятилетия, окончательно за поставки по ленд-лизу Россия расплатится только в 2006 году.

План Маршалла

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Джордж Маршалл, 1945

Фото: PhotoQuest / Getty Images

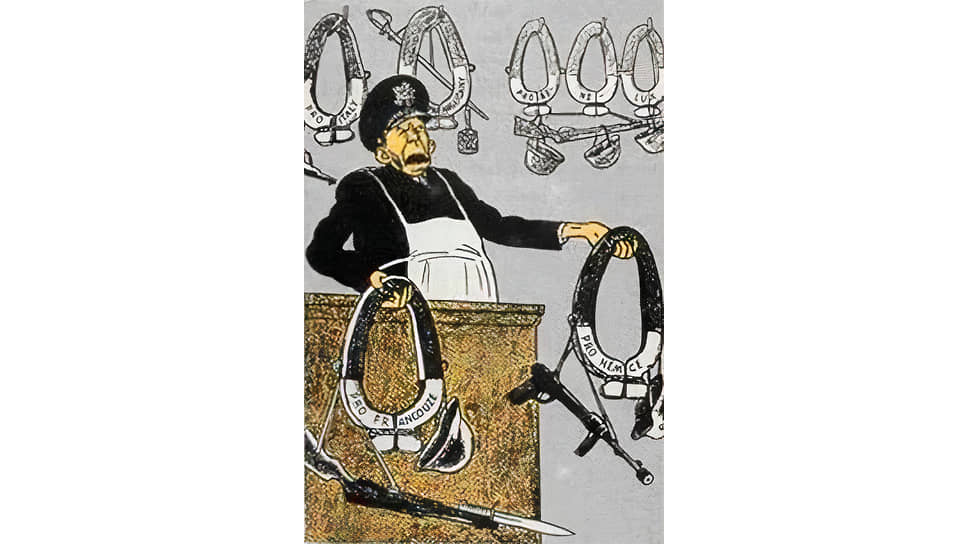

«»План Маршалла» в действии». Карикатура Кукрыниксов, 1949

Апрель 1947-го. Черчилль уже произнес Фултонскую речь, Трумэн уже выдвинул доктрину глобального сдерживания СССР, но кажется, что мирное сосуществование и экономическая кооперация между бывшими союзниками еще возможны. Когда госсекретарь США Джордж Маршалл выдвигает программу экономического восстановления Европы на средства и под управлением Америки, принять участие в ней предлагается и Советскому Союзу, и социалистическим странам — хотя американские политики с самого начала сомневаются, что Сталин примет предложение. Действительно, первые же международные переговоры, в которых принимает участие Молотов, заканчиваются ничем: советских лидеров не устраивает схема, в которой помощь будет распределять специально созданный интернациональный орган, появляются опасения, что подобная общеевропейская программа сделает невозможным получение репараций от Германии, и самое главное — понятно, что американская помощь будет идти рука об руку с расширением политического влияния, а сдавать свою сферу влияния в Европе Сталин не готов.

СССР молниеносно закрывает вопрос об участии в программе для себя и новых восточноевропейских союзников, интерес правительства Чехословакии к плану Маршалла признан «крупной политической ошибкой», на первом заседании Коминформа (координирующий орган европейских компартий) Андрей Жданов выдвигает концепцию двух лагерей, противостоящих друг другу в Европе,— и план Маршалла в этом контексте рассматривается как важнейший инструмент сплочения одного из этих лагерей, направленный против другого. Дальнейшее известно: экономическая кооперация, завершившаяся впоследствии созданием ЕС, военно-политическая координация, оформленная Североатлантическим договором, теория двух враждебных лагерей — все это логически следовало из плана Маршалла и отказа СССР от участия в нем. Последствия тех решений мы переживаем до сих пор.

Чернобыль

Выйти из полноэкранного режима

Развернуть на весь экран

Роберт Гейл в 6-й городской клинической больнице Минздрава СССР. Москва, 15 августа 1986

Фото: Владимир Вяткин / РИА НОВОСТИ

Арманд Хаммер, 17 июня 1986

Фото: Николай Акимов / Фотохроника ТАСС

Об аварии в Чернобыле страны Запада узнают не из СМИ и не по дипломатическим каналам: еще до первых официальных сообщений на двух шведских АЭС фиксируют аномальный уровень радиации, которую принес ветер с востока. В первые недели после аварии Чернобыль находится в кольце информационной блокады: причиной тому — повышенная секретность всего, что связано с атомной энергетикой, нежелание создавать панику и опасения нанести ущерб престижу страны.

Сразу после первых сообщений об аварии 29 апреля 1986 года США предлагают помощь в ликвидации ее последствий — но временный поверенный в делах СССР, вызванный для этого в Госдепартамент, не дает ответа на предложение и не раскрывает никакой информации об аварии. Закрытость приводит к паническим слухам и обострению международной напряженности: в западных медиа появляются сообщения о тысячах жертв, лидеры стран «большой семерки» требуют от советского правительства объяснений, министр иностранных дел ФРГ Ганс-Дитрих Геншер призывает закрыть все атомные электростанции в СССР, а иностранные студенты и туристы в спешке покидают Союз.

Советское руководство в ответ призывает прекратить «разнузданную антисоветскую истерию». Первые западные корреспонденты и делегация МАГАТЭ будут допущены в зону аварии только в середине мая.

(Историк Сергей Плохий в книге о чернобыльской аварии рассказывает историю первого визита комиссии МАГАТЭ на станцию после аварии: советские официальные лица долго не могут решить, как везти иностранных делегатов: на автобусе — и тогда они увидят, какие ужасные на пути к станции туалеты, или на вертолете — и тогда они увидят находящуюся неподалеку станцию слежения за пусками баллистических ракет.)

В это же время в Москву прилетят предприниматель Арманд Хаммер и доктор Роберт Гейл, специалист по трансплантации костного мозга. Хаммер привезет с собой груз медикаментов, Гейл будет оперировать пострадавших от аварии в клинической больнице №6 у метро «Щукинская». Перестройка только начинается, и отношения с Западом недалеко ушли от точки замерзания — но народная дипломатия и частная филантропия уже возможны и скорее приветствуются, даже в обстановке повышенной секретности. Не исключено, что Запад помог справиться с последствиями аварии и менее очевидным образом: «Радио Свобода» и «Голос Америки» были первыми источниками, откуда многие советские жители узнавали об аварии и о том, что в близлежащих районах лучше воздержаться от выхода на улицу и пить таблетки с йодом.

Источник: www.kommersant.ru