Если верить археологам, желание записать информацию у человека появилось примерно сорок тысяч лет назад. Самым первым носителем была скала. У этого стационарного хранилища данных была масса достоинств (надежность, устойчивость к повреждениям, большая емкость, высокая скорость считывания) и один недостаток (трудоемкость и неспешность записи). Поэтому с течением времени стали появляться все более и более продвинутые носители информации. Подробно мы перечислять их сегодня не будем, а предлагаем вам вспомнить лишь тот путь, которые хранилища данных прошли за последние сто лет.

Перфорированная бумажная лента

В большинстве ранних компьютеров использовалась бумажная лента, намотанная на бобины. Информация хранилась на ней в виде дырочек. Некоторые машины, такие как Colossus Mark 1 (1944), работали с данными, которые вводились при помощи ленты в реальном времени. Более поздние компьютеры, например, Manchester Mark 1 (1949), считывали программы с ленты и для последующего выполнения загружали их в примитивное подобие электронной памяти. Перфорированная лента использовалась для записи и чтения данных на протяжении тридцати лет.

ВАУ! ФЛЕШКА, которой 200 ЛЕТ!

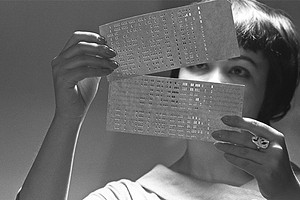

История перфокарт уходит корнями в самое начало XIX века, когда они использовались для управления ткацкими станками. В 1890 году Герман Холлерит применил перфокарту для обработки данных переписи населения в США. Именно он нашел компанию (будущую IBM), которая использовала такие карты в своих счетных машинах.

В 1950-х годах IBM уже вовсю использовала в своих компьютерах перфокарты для хранения и ввода данных, а вскоре этот носитель стали применять и другие производители. Тогда были распространены 80-столбцовые карты, в которых для одного символа отводился отдельный столбец. Кто-то может удивиться, но в 2002 году IBM все еще продолжала разработки в области технологии перфокарт. Правда, в XXI веке компанию интересовали карточки размером с почтовую марку, способные хранить до 25 миллионов страниц информации.

Вместе с выходом первого американского коммерческого компьютера UNIVAC I (1951) в IT-индустрии началась эра магнитной пленки. Первопроходцем, как водится, снова стала IBM, потом «подтянулись» другие. Магнитная лента наматывалась открытым способом на катушки и представляла собой очень тонкую полосу пластика, покрытого магниточувствительным веществом. Машины записывали и считывали данные при помощи специальных магнитных головок, встроенных в привод бобин. Магнитная лента широко использовалась во многих моделях компьютеров (особенно мейнфреймах и мини-компьютерах) вплоть до 1980-х, пока не изобрели ленточные картриджи.

Первые съемные диски

В 1963 году IBM представила первый винчестер со съемным диском – IBM 1311. Он представлял собой набор взаимозаменяемых дисков. Каждый набор состоял из шести дисков диаметром 14 дюймов, вмещавших до 2 Мб информации. В 1970-х многие винчестеры, к примеру, DEC RK05, поддерживали такие дисковые наборы, особенно часто их использовали производители миникомпьютеров для продажи программного обеспечения

Где Хранить Информацию? Какие Устройства Самые Надёжные? Урок №12

В 1960-х производители компьютерного железа научились помещать рулоны магнитной ленты в миниатюрные пластиковые картриджи. От своих предшественниц, бобин, они отличались большим сроком жизни, портативностью и удобством. Наибольшее распространение они получили в 1970-е и 1980-е. Как и бобины, картриджи оказались очень гибкими носителями: если нужно было записать очень много информации, в картридж просто помещалось больше ленты.

Сегодня ленточные картриджи типа 800-гигабайтного LTO Ultrium используются для масштабной поддержки серверов, хотя в последние годы их популярность упала ввиду большего удобства переноса данных с винчестера на винчестер.

Печать на бумаге

В 1970-х благодаря относительно низкой стоимости популярность набирают персональные компьютеры. Однако существовавшие способы хранения данных многим оказались не по карману. Один из первых ПК, MITS Altair поставлялся и вовсе без носителей для записи информации. Пользователям предлагалось вводить программы при помощи специальных тумблеров на передней панели.

Тогда, на заре развития «персоналок», пользователям нередко приходилось в буквальном смысле вставлять в компьютер листки с написанными от руки программами. Позднее программы стали распространяться в печатном виде через бумажные журналы.

В 1971 году на свете появилась первая дискета IBM. Она представляла собой покрытый магнитным веществом 8-дюймовый гибкий диск, помещенный в пластиковый корпус. Пользователи быстро поняли, что для загрузки данных в компьютер «флоппи-диски» быстрее, дешевле и компактнее, чем стопки перфокарт. В 1976 году один из создателей первой дискеты, Алан Шугарт, предложил ее новый формат – 5,25-дюймов. В таком размер просуществовала до конца 1980-х, пока не появились 3.5-дюймовые дискеты Sony.

Компакт-кассета была изобретена компанией Philips, которая догадалась помесить две небольшие катушки магнитной пленки в пластиковый корпус. Именно в таком формате в 1960-х годах делались аудиозаписи. HP использовала такие кассеты в своем десктопе HP 9830 (1972), но по началу такие кассеты в качестве носителей цифровой информации особой популярностью не пользовались. Потом искатели недорогих носителей данных все же обернули свой взор в сторону кассет, которые с их легкой руки оставались востребованными до начала 1980-х. данные на них, кстати, можно было загружать с обычного аудиоплеера.

ROM-картридж – это плата, состоящая из постоянного запоминающего устройства (ROM) и коннектора, помещенных в твердую оболочку. Область применения картриджей – компьютерные игры и программы. Так, в 1976 году компания Fairchild выпустила ROM-картридж для записи ПО под видеоприставку Fairchild Channel F. Вскоре под использование ROM- картриджей были адаптированы и домашние компьютеры типа Atari 800 (1979) или TI-99/4 (1979). ROM-картриджи были просты в использовании, но относительно дороги, из-за чего, собственно, и «умерли».

Великие эксперименты с дискетами

В 1980-х многие компании попробовали создать альтернативу дискете размером 3,5 дюйма. Одно такое изобретение (на фото вверху в центре) трудно назвать дискетой даже с натяжкой: картридж ZX Microdrive состоял из огромного мотка магнитной ленты, по принципу восьмидорожковой кассеты. Другой экспериментатор, Apple, создал дискету FileWare (справа), которая поставлялась вместе с первым компьютером Apple Lisa – худшим девайсом в истории компании по версии Network World, a также 3-дюймовый Compact Disk (внизу слева) и редкую сейчас 2-дюймовую дискету LT-1 (вверху слева), использовавшуюся исключительно в ноутбуке Zenith Minisport 1989 года выпуска. Остальные эксперименты завершились созданием продуктов, которые стали нишевыми и не смогли повторить успех своих 5,25-дюймовой и 3,5-дюймовой предшественниц.

Компакт-диск, изначально использовавшийся как носитель цифровой аудиоинформации, обязан своим рождением совместному проекту Sony и Philips и впервые появился на рынке в 1982 году. Цифровые данные хранятся на этом пластиковом носителе в виде микроуглублений на его зеркальной поверхности, а считывается информация при помощи лазерной головки. Оказалось, что цифровые CD как нельзя лучше подходят для хранения компьютерных данных, и вскоре те же Sony и Philips доработали новинку. Так в 1985 году мир узнал о CD-ROMах.

На протяжении последующих 25 лет оптический диск претерпел массу изменений, его эволюционная цепочка включает DVD, HD-DVD и Blu-ray. Значимой вехой было появление в 1988 году CD-Recordable (CD-R), позволившего пользователям самостоятельно записывать данные на диск. В конце 1990-х оптические диски, наконец, подешевели, и окончательно отодвинули дискеты на задний план.

Как и компакт-диски, магнитооптические диски «читает» лазер. Однако в отличие от обычных CD и CD-R большинство магнитооптических носителей позволяют многократно наносить и стирать данные. Это достигается посредством взаимодействия магнитного процесса и лазера при записи данных.

Первый магнитооптический диск входил в комплект компьютера NeXT (1988 год, фото справа внизу), а емкость его составляла 256 Мб. Самый известный носитель этого типа – аудиодиск MiniDisc Sony (вверху в центре, 1992 год). Был у него и «собрат» для хранения цифровых данных, который назывался MD-DATA (слева вверху). Магнитооптические диски производятся до сих пор, однако из-за малой емкости и относительно высокой стоимости они перешли в разряд нишевых продуктов.

Iomega и Zip Drive

Iomega заявила о себе на рынке носителей информации в 1980-х, выпустив картриджи с магнитными дисками Bernoulli Box, емкостью от 10 до 20 Мб. Более поздняя интерпретация этой технологии воплотилась в так называемом носителе Zip (1994 год), который вмещал до 100 Мб информации на недорогой 3,5-дюймовом диске.

Формат пришелся по душе демократичной ценой и хорошей емкостью, и диски Zip оставались на гребне популярности до конца 1990-х. Однако на уже появившиеся в то время CD-R можно было записать до 650 Мб, и когда их цена снизилась до нескольких центов за штуку, продажи Zip-дисков катастрофически упали. Iomega сделала попытку спасти технологию и разработала диски размером 250 и 750 Мб, однако CD-R к тому времени уже окончательно завоевали рынок. Так Zip стал историей.

Первую супердискету выпустила компания Insight Peripherals в 1992 году. На 3,5-дюймовом диске вмещалось 21 Мб информации. В отличие от других носителей, этот формат был совместим с более ранними традиционными приводами для 3,5-дюймовых дискет.

Секрет высокой эффективности таких накопителей крылся в сочетании гибкого диска и оптики, то есть данные записывались в магнитной среде при помощи лазерной головки, при этом обеспечивалась более точная запись и больше дорожек, соответственно, больше места. В конце 1990-х появились два новых формата – Imation LS-120 SuperDisk (120 Мб, справа внизу) и Sony HiFD (150 Мб, справа вверху). Новинки стали серьезными конкурентами Iomega Zip drive, однако в конечном итоге всех победил формат CD-R.

Бардак в мире портативных носителей

Громкий успех Zip Drive в середине 1990-х породил массу подобных устройств, производители которых надеялись отхватить кусок рынка у Zip. Среди основных конкурентов Iomega можно отметить SyQuest, который сначала раздробил собственный сегмент рынка, а потом погубил свою продуктовую линейку чрезмерным разнообразием – SyJet, SparQ, EZFlyer и EZ135. Еще один серьезный, но «мутный» соперник – Castlewood Orb, придумавший диск наподобие Zip емкостью 2,2 Гб.

Наконец, сама компания Iomega сделала попытку дополнить диск Zip другими типами съемных носителей – от больших съемных винчестеров (1- и 2-гигабайтные Jaz Drive) до миниатюрного Clik drive на 40 Мб. Но ни один не достиг высот Zip.

В начале 1980-х Toshiba придумала флеш-память NAND, однако технология стала популярной только спустя десятилетие, вслед за появлением цифровых камер и PDA. В это время она начинает реализовываться в разных формах – от больших кредитных карт (предназначенных для использования в ранних наладонниках) до карточек CompactFlash, SmartMedia, Secure Digital, Memory Stick и xD Picture Card.

Карты флеш-памяти удобны, прежде всего, тем, что в них нет подвижных частей. Кроме этого, они экономичны, прочны и относительно недороги при постоянно увеличивающемся объеме памяти. Первые карточки CF вмещали 2 Мб, сейчас же их емкость достигает 128 Гб.

На промослайде IBM/Hitachi изображен крошечный винчестер Microdrive. Появился он в 2003 году и на какое-то время завоевал сердца компьютерных пользователей.

Дебютировавший в 2001 году iPod и другие медиа-плееры оснащены похожими устройствами на базе вращающегося диска, однако производители быстро разочаровались в таком накопителе: слишком уж он хрупок, энергоемок и мал по объему. Так что этот формат уже почти «похоронен».

В 1998 году началась эпоха USB. Неоспоримое удобство USB-девайсов сделало их практически неотъемлемой частью жизни всех ПК-пользователей. С годами они уменьшаются в физических размерах, но становятся все более емкими и дешевыми. Особенно популярны появившиеся в 2000 году «флешки», или USB thumb drives (от англ. thumb – «большой палец»), названные так за свой размер – с человечески палец. Благодаря большой емкости и маленькому размеру USB-накопители стали, пожалуй, самым лучшим носителем информации, придуманных человечеством.

Переход в виртуальность

На протяжении последних пятнадцати лет локальные сети и интернет постепенно вытесняют портативные носители информации из жизни ПК-пользователей. Поскольку сегодня практически любой компьютер имеет выход в глобальную сеть, пользователям нечасто требуется переносить данные на внешние девайсы или переписывать на другой компьютер. В наше время за перенос информации отвечают провода и электронные сигналы. Беспроводные стандарты Bluetooth и Wi-Fi и вовсе делают физические компьютерные соединения ненужными.

В связи с этим особенно интересно, изживут ли себя когда-нибудь носители информации?

Отправить этот пост в социальные сети и закладки:

Источник: u3poccuu.livejournal.com

Эволюция носителей: от перфокарт до SSD

Носители информации прошли большой путь до появления современных жестких дисков и твердотельных накопителей. Рассказываем, с чего все начиналось.

Краткая история хранения данных, часть №1 — от перфокарт до пузырьковой памяти

Сегодня мы мало задумываемся о том, какой путь прошли накопители, чтобы дойти до современных SSD или облачных дисков. Мы легко ворочаем десятки гигабайт информации за раз, даже не задумываясь о том, что пару десятков лет назад такой объем имели жесткие диски, а нужное для ее хранения количество дискет вы бы не смогли унести даже в рюкзаке. Поэтому давайте посмотрим, с чего начиналось «компьютерное» хранение данных, и к чему мы пришли почти за три столетия его развития.

Перфокарты были первой попыткой хранения данных на машинном языке. Они использовались для передачи информации оборудованию еще до разработки компьютеров: перфорированные отверстия изначально представляли собой «последовательность инструкций» для ткацких станков, с помощью которых можно было управлять узорами на тканях. Первую такую перфокарту разработал Базиль Бушон еще в 1725 году — больше чем за 200 лет до первого компьютера в привычном нам понимании.

В 1837 году, чуть более 100 лет спустя, Чарльз Бэббидж предложил свою идею аналитической машины, примитивного калькулятора с движущимися частями, который мог использовать перфокарты для получения инструкций. Однако лишь полстолетия спустя Герман Холлерит доработал эту идею и воплотил в жизнь первый табулятор — электромеханическую машину, способную как «читать» задачу с перфокарт, так и выдавать результаты на бумажную ленту или специальные бланки. Его машина использовалась для переписи населения США 1890 года, а в 1896 году Холлерит основал компанию Tabulation Machine.

Табулятор IBM 402. Удачи разобраться в проводках.

Видов перфокарт было множество, и самый известный — так называемый «формат IBM», введенный в 1928 году: каждая перфокарта имела размеры 187 х 83 мм и толщину в 0.178 мм, и на ней умещалось 12 строк и 80 колонок. Много это или мало? Для хранения 1 ГБ информации при помощи таких карт вам потребуется небольшая комната, а их вес превысит 22 тонны.

И если кто-то думает, что перфокарты давно уже нигде не используется, то это не так: еще в 2011 году в США существовала компания Cardamation, поставлявшая перфокарты и устройства для работы с ними. В основном она продавала их правительственным организациям, где древние по современным меркам компьютеры и даже табуляторы — совсем не редкость.

Нет, речь идет не о тех лентяях, зарабатывающих деньги, играя на Twitch и показывая это всему миру. В данном случае streamer можно перевести на русский язык как ленточный накопитель, использующий магнитную ленту для записи и хранения информации.

В 1927 году немецкий инженер Фриц Пфлеймер, после ряда экспериментов с различными материалами, пришел к напылению порошка оксида железа на тонкую бумагу и его фиксации с помощью клея. В 1928 году он демонстрирует свой прибор для магнитной записи с бумажной лентой публике. Бумажная лента хорошо намагничивалась и размагничивалась, с нее было просто считывать информацию и её можно было обрезать и склеивать. Однако перфокарты стоили дешевле, а их меньшие объемы хранения информации пока что всех устраивали.

Принцип ее работы был очень прост и заключается в том, что ферромагнетики (например, тоже железо) намагничиваются, будучи внесенными в магнитное поле, и сохраняют это состояние после его отключения. На этом и строилось хранение информации: записывающая головка была по сути сердечником, генерирующим определенное магнитное поле при подаче на него тока. Магнитное поле, в свою очередь, намагничивало металлические частицы на пленке в двух направлениях (и, возможно, на нескольких дорожках). Для считывания использовалась другая головка, в которой при проходе над намагниченными областями возникал ток, и его можно было интерпретировать как поток данных. Очевидный минус у такой технологии был только один — записанные кассеты по понятным причинам боялись магнитов.

Магнитная лента была впервые использована для записи компьютерных данных в 1951 году в компании Eckert-Mauchly Computer Corporation на ЭВМ UNIVAC I. В качестве носителя использовалась тонкая полоска металла шириной 12.65 мм, состоящая из никелированной бронзы (называемая Vicalloy). Плотность записи была 198 микрометров на символ в восемь дорожек. Из-за своего удобства и большой емкости магнитные ленты использовались вплоть до массового распространения жестких дисков, серьезно потеснив перфокарты.

Что касается ПК, то основным носителем информации в 70-ых и 80-ых годах были достаточно дешевые и доступные аудиокассеты: конечно, это было не очень удобно, но цена тут решала все. Аудиомагнитофон не был такой уж редкостью, а объема компакт-кассеты в 50-60 Мб с лихвой хватало для пользовательской информации в те года. В 90-ых в пользовательских компьютерах стали массово появляться жесткие диски, да и дискеты со схожим принципом работы оказались существенно удобнее, так что магнитные ленты полностью ушли из привычных нам устройств.

Привычная кассета — достаточно емкий хранитель информации.

Но не все о них забыли: к примеру, IBM продолжает развивать стандарт 3592, где картриджи могут иметь объем в 4 ТБ. Разумеется, в обычных серверах вы их не встретите — сказывается низкая скорость, которая в самом лучшем случае не превышает 140 МБ/c. Но для долгосрочного хранения архивной информации лучших накопителей просто не найти: к примеру, ленточная библиотека (автоматизированное хранилище с тысячами магнитных лент) на 6.6 петабайт потребует менее 700 тысяч долларов для поддержания работы в течение 5 лет, а вот традиционные жесткие диски и периферия к ним — более 14 млн.

Ленточная библиотека

Вакуумные трубки

К середине XX века стало понятно, что компьютерам требуется быстрая память, в которой можно, например, хранить промежуточным расчеты или же инструкции — так и родилось первое оперативное запоминающее устройство, или ОЗУ.

Произошло это в 1948 году, когда профессор Фредрик Уильямс и его коллеги разработали запоминающую электронно-лучевую трубку, также известную, как трубка Уильямса. Принцип ее работы был не очень прост и базировался на том, что люминофорный экран (схожий с экраном старых телевизоров) мог некоторое время хранить заряд при попадании на него электронного пучка. С другой стороны экрана стояло считывающее устройство, которое после прочитывания информации «обнуляло» экран. С учетом того, что люминофор хранил данные всего доли секунды, их приходилось постоянно перезаписывать — получился прадедушка современной энергозависимой DRAM-памяти.

К слову, объем первой лучевой трубки, использующейся в Манчестерской малой экспериментальной машине, составлял целых 1024 бит, или 32 32-битных слова.

Ферритовая память

Однако достаточно быстро стало понятно, что трубка Уильямса низкоэффективна и дорога, и чтобы хранить на ней хотя бы с десяток килобайт информации, ее размеры должны быть на уровне экранов ЭЛТ-телевизоров конца 80-ых — очевидно, что технологиями 40-ых годов создать такое было нереально.

Поэтому, когда в 1949 году Ван Ань и Во Вайдун, молодые сотрудники Гарвардского университета, изобрели сдвиговый регистр на магнитных сердечниках, его быстро стали использовать в производстве ферритовой памяти (причем настолько быстро, что к середине 50-ых, когда Ван получил на него патент, такую память активно использовала IBM, и последней пришлось выкупить патент за 500 тысяч долларов).

Принцип работы такой памяти был куда проще, чем у вакуумных трубок. Все базировалось на том, что ферритовое кольцо (сердечник) можно намагнитить, и направление намагниченности может хранить один бит. Через каждое такое кольцо проходит четыре провода: X и Y — провода возбуждения, провод запрета Z под углом в 45 градусов к ним и провод считывания S под углом в 90 градусов.

Для считывания значения бита на провода возбуждения подается импульс тока определенным образом, после чего смотрят на ток на проводе считывания: если поменялась намагниченность ферритового кольца, то на нем возникнет индукционный ток. Если это произошло, значит, была записана 1. Если ток отсутствует, то есть намагниченность не поменялась и, значит, ее не было изначально — был записан 0. Очевидно, для записи на провода возбуждения подается такой же импульс тока, но в обратном направлении — происходит намагничивание и запись логической единицы. И если нужно, чтобы сердечник хранил в себе логический ноль, то на провод запрета также подается ток в другом направлении. В итоге это приводит к тому, что суммы токов оказывается недостаточно, чтобы изменить намагниченность сердечника.

Все это выглядит, конечно, сложно, но на практике собиралось максимально просто: по сути эту память. ткали женщины, сидя за микроскопами и пропуская через кольца проводки. В итоге ее стоимость была куда дешевле, чем у вакуумных трубок, из-за чего она была популярной вплоть до середины 70-ых.

В 1953 году Массачусетский университет разработал первый компьютер, использующий эту технологию, получивший название Whirlwind. Его память могла хранить 2048 16-битных слов, то есть ее объем составлял целых 4 КБ — прогресс в 40 раз по сравнению с первой трубкой Вильямса пятилетней на тот момент давности.

Жесткие диски

Первый жесткий диск появился за 15 лет до изобретения дискеты, в 1956 году. Дедушкой современных HDD стал IBM 305 RAMAC — Random Access Method of Accounting and Control, или Метод случайного доступа к учету и контролю. По своим размерам он был сопоставим с парочкой шкафов, весил 970 кг и имел 50 алюминиевых, покрытых ферромагнетиком, пластин, каждая из которых была 61 см в диаметре и могла хранить аж 100 КБ — то есть общая емкость накопителя была 5 МБ.

Скорость вращения дисков была гигантской по тем временам — 1200 оборотов в минуту, это позволяло найти нужную информацию на одной пластинке за 600 мс, а средняя скорость передачи информации была на уровне 9 байт в секунду. Серьезных проблем у такого HDD было две: во-первых, пластин 50, а считывающая головка — одна. Так что если вам нужно перейти от первой пластине к, например, 20-ой, время задержки исчислялось уже секундами. Вторая проблема заключалась в том, что считывающая головка касалась поверхности пластины, что приводило к достаточно быстрому их износу.

Тем не менее, такие устройства были нарасхват: несмотря на стоимость в 10 000 долларов за штуку, IBM умудрилась продать около 1000 экземпляров, и это в 50-ых годах! Причина такого ажиотажа была вполне понятной: один такой HDD заменял 64 000 перфокарт и был быстрее накопителей на магнитных лентах.

Разумеется, за 60 лет изменилось многое: жесткие диски стали гораздо миниатюрнее, считывающие головки теперь не касаются пластин, а парят над ними. Сами короба стали герметичными или наполненные гелием для ускорения работы, емкости пластин выросли в миллионы раз и достигают терабайтов, ну и конечно же давно уже никто не использует одну головку для всех пластин. А вот скорости вращения выросли несильно, всего лишь в разы — сказывается предел прочности используемых материалов.

Пузырьковая память

Также она известна как память на цилиндрических магнитных доменах, и имела достаточно короткую, но яркую историю. Изобрел ее инженер Bell Labs Эндрю Бобек в 1967 году, а уже в середине 90-ых ее полностью вытеснила флеш-память. Плюс пузырьковой памяти по сравнению с магнитными лентами — компактные размеры, позволяющие использовать ее в небольших портативных устройствах, а также высокая плотность записи информации: так, «коробочка» площадью в пару квадратных сантиметров, выпущенная Texas Instuments в 1977 году, имела емкость 92304 бита, или чуть больше 11 КБ.

А вот принцип ее действия был достаточно сложен. Суть была в том, что некоторые материалы, такие как, например, гадолиниево-галлиевый гранат, могут намагничиваться только в одном направлении, и если вдоль него расположить магнитное поле, то намагниченные области соберутся в пузырьки — отсюда и название памяти.

Слева — магнитного поля нет, справа — есть.

Как это можно использовать? Взять непроводящую ток стеклянную подложку, напылить на нее металлические «буквы» T или V, и покрыть все сверху гадолиниево-галлиевым гранатом. Теперь, прикладывая к такому «чипу» магнитное поле в двух перпендикулярных направлениях, можно «гонять» получившиеся пузырьки по «буквам», тем самым получая хранилище информации.

Плюс такой памяти — она энергонезависима, то есть конфигурация пузырьков вне магнитного поля меняться не будет. Минус — чтобы получить доступ к информации на определенной «букве»-бите, нужно будет прогнать все пузырьки по кругу и понять, в каком же положении был пузырек на нужной «букве». Процесс этот был, очевидно, достаточно долгим. Конечно, в дальнейшем придумали многотрековую память, где можно было «считывать» пузырьки быстрее, но все еще появление Flash RAM за считанные годы похоронила такую интересную с физической точки зрения идею.

Однотрековая (вверху) и многотрековая пузырьковая память.

В следующей статье мы перейдем к более современным носителям информации, таким как дискеты, DRAM и оптические диски, ну а под конец поговорим про облачные хранилища и SSD.

Источник: dzen.ru