По теме: методические разработки, презентации и конспекты

История развития вычислительной техники

Презентация: «История развития вычислительной техники».

История развития вычислительной техники

Учебная единица История развития вычислительной техники относится к Модулю 1. Компьютер как средство автоматизации электронных процессов и является первым уроком в данном модуле. В данной учебно.

История развития вычислительной техники

Материал подобран из интернета. Его можно использовать при проведении недели математики.

Виртуальный музей. История развития вычислительной техники

В презентации показаны этапы развития вычислительной техники.

Урок по теме:» История развития вычислительной техники»

Так как к нам в училище приходят учащиеся школ всего района, то первые уроки информатики я всегда начинаю темой « История развития вычислительной техники». Этой тем.

ВАУ! ФЛЕШКА, которой 200 ЛЕТ!

Тест по теме «История развития вычислительной техники»

Тест по теме «История развития вычислительной техники».

Презентация «История развития вычислительной техники» 7 класс

Презентация о всех этапах развития вычислительной техники. Начиная с древности и до настоящего времени.

Источник: nsportal.ru

История развития вычислительной техники

Древнейший метод счета предметов заключался в сопоставлении предметов некоторой группы (например, животных) с предметами другой группы, играющей роль счетного эталона. У большинства народов первым таким эталоном были пальцы (счет на пальцах) .

Расширяющиеся потребности счета заставили людей использовать другие счетные эталоны (зарубки на палочке, узлы на веревке и так далее)

В древнем мире при счете больших количеств предметов для обозначения определенного их количества (у большинства народов — десяти) стали применять новый знак, например зарубку на другой палочке. Первым вычислительным устройством, в котором стал использоваться этот метод, был абак .

⚠️Эволюция носителей информации — HDD, SSD, CD диск, Дискета⚠️

Древнегреческий абак представлял собой посыпанную морским песком дощечку. На песке проводились бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единицам, другая — десяткам и так далее. Бели в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один камешек в следующем разряде.

По мере усложнения хозяйственной деятельности возникла потребность в арифметических вычислениях . Для выполнения простейших арифметических операций (сложение и вычитание) стали использовать абак , а по прошествии веков — счеты

В XIX веке были изобретены механические счетные машины — арифмометры . Арифмометры могли не только складывать, вычитать, умножать и делить, но запоминать промежуточные результаты, печатать результаты вычислений и так далее.

В середине XIX века английский математик Чарльз Бэббидж выдвинул идею создания программно управляемой счетной машины , имеющей арифметическое устройство, устройство управления, а также устройства ввода и печати.

Аналитическую машину Бэббиджа (прообраз современных компьютеров) по сохранившимся описаниям и чертежам построили энтузиасты из Лондонского музея науки. Аналитическая машина состоит из 4000 стальных деталей и весит 3 тонны

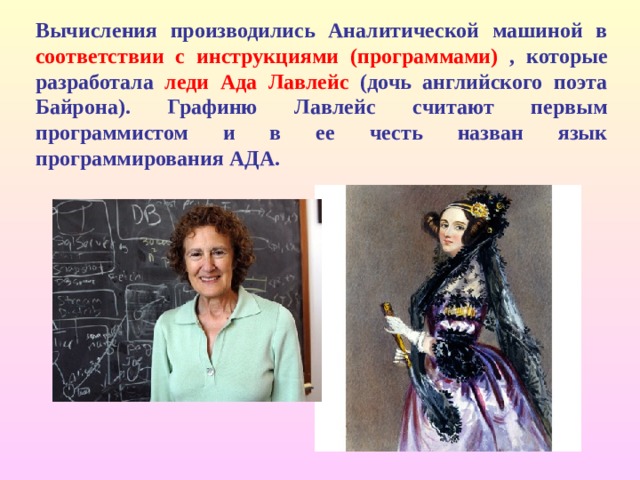

Вычисления производились Аналитической машиной в соответствии с инструкциями (программами) , которые разработала леди Ада Лавлейс (дочь английского поэта Байрона). Графиню Лавлейс считают первым программистом и в ее честь назван язык программирования АДА.

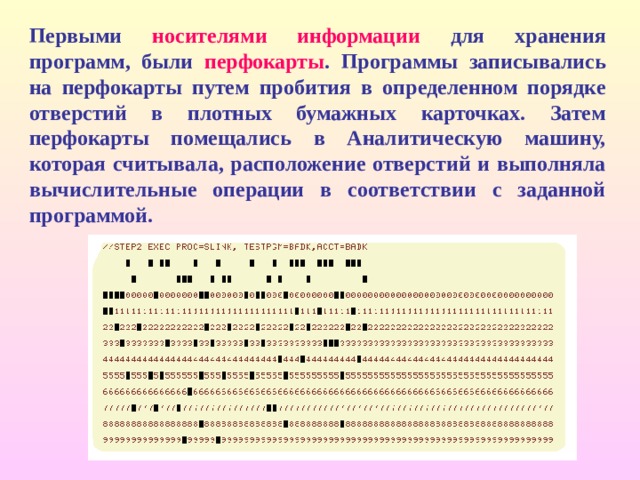

Первыми носителями информации для хранения программ, были перфокарты . Программы записывались на перфокарты путем пробития в определенном порядке отверстий в плотных бумажных карточках. Затем перфокарты помещались в Аналитическую машину, которая считывала, расположение отверстий и выполняла вычислительные операции в соответствии с заданной программой.

Развитие электронно-вычислительной техники

ЭВМ первого о поколения

В 40-е годы XX века начались работы по созданию первых электронно-вычислительных машин , в которых механические детали заменили электронные лампы .

ЭВМ первого поколения требовали для своего размещения больших залов, так как в них использовались десятки тысяч электронных ламп. Такие ЭВМ создавались в единичных экземплярах; стоили очень дорого и устанавливались в крупнейших научно-исследовательских центрах.

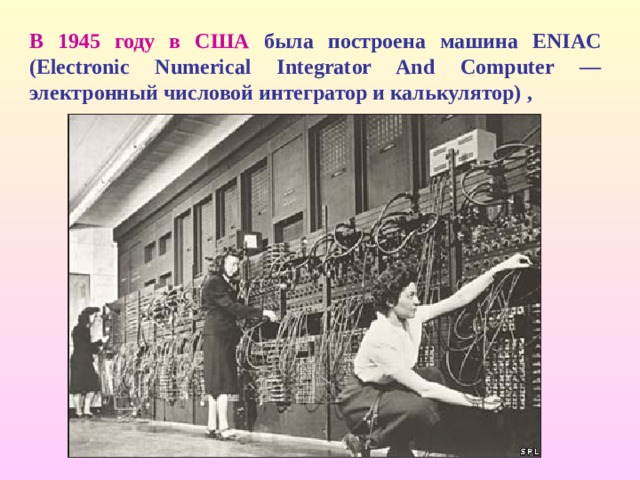

В 1945 году в США была построена машина ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer — электронный числовой интегратор и калькулятор) ,

а в 1950 году в СССР была создана МЭСМ (Малая Электронная Счетная Машина)

ЭВМ первого поколения могли выполнять вычисления со скоростью нескольких десятков тысяч операций в секунду , последовательность выполнения задавалась программами. Программы писались на машинном языке , алфавит которого состоял из двух знаков — 0 и 1

Программы вводились в ЭВМ с помощью перфокарт или перфолент , причем наличие отверстия на перфокарт е соответствовало знак у «1», а его отсутствие — знаку «О».

Результаты вычислений выводились в форме длинных последовательностей нулей и единиц с помощью печатающих устройств. Писать программы на машинном языке и расшифровывать результаты вычислений могли только высококвалифицированные программисты.

ЭВМ второго поколения

В 60-е годы XX века были созданы ЭВМ второго поколения, в которых на смену электронным лампам пришли транзисторы, которые имеют в десятки и сотни раз меньшие размеры и массу, более высокую надежность и потребляют значительно меньшую электрическую мощность . Такие ЭВМ производились малыми сериями и устанавливались в крупных научно-исследовательских центрах и ведущих высших учебных заведениях.

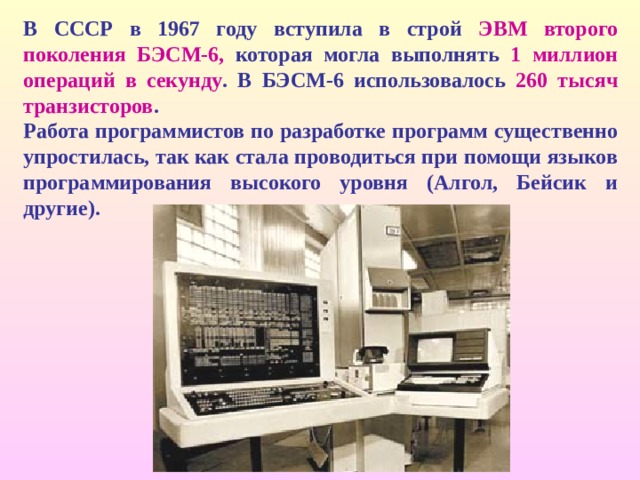

В СССР в 1967 году вступила в строй ЭВМ второго поколения БЭСМ-6, которая могла выполнять 1 миллион операций в секунду . В БЭСМ-6 использовалось 260 тысяч транзисторов .

Работа программистов по разработке программ существенно упростилась, так как стала проводиться при помощи языков программирования высокого уровня (Алгол, Бейсик и другие).

ЭВМ третьег о поколения

Начиная с 70-х годов прошлого века в качестве элементной базы ЭВМ третьего поколения стали использовать интегральные схемы . В интегральной схеме ( маленькой полупроводниковой пластине ) могли быть плотно упакованы тысячи транзисторов, каждый из которых имел размеры, сравнимые с толщиной человеческого волоса.

ЭВМ на базе интегральных схем стали гораздо более компактными, быстродействующими и дешевыми . Такие мини-ЭВМ производились большими сериями и стали доступны для большинства научных институтов и высших учебных заведений.

Развитие высоких технологий привело к созданию больших интегральных схем — БИС, включающих десятки тысяч транзисторов. Это позволило приступить к выпуску компактных персональных компьютеров, доступных для массового пользователя .

Первый персональный компьютер Apple II был создан в 1977 году. В 1982 году фирма IBM приступила к изготовлению персональных компьютеров IBM PC.

• Почему современные персональные компьютеры в сотни раз меньше, но при этом в сотни тысяч раз быстрее ЭВМ первого поколения?

• Почему современные персональные компьютеры стали доступны для массового потребителя?

-82%

Источник: videouroki.net

От ткацкого станка до компьютера: невероятная история перфокарт

В течение долгих лет перфокарты служили основными носителями для хранения и обработки информации. В нашем сознании перфокарта твердо ассоциируется с компьютером, занимающим целую комнату, и с героическим советским ученым, совершающим прорыв в науке. Перфокарты – предки дискет, дисков, винчестеров, флеш-памяти. Но появились они вовсе не с изобретением первых компьютеров, а гораздо раньше, в самом начале XIX века.

Александр Петров

12 апреля 1805 года император Наполеон Бонапарт с супругой посетили Лион. Крупнейший в стране центр ткачества изрядно пострадал от Революции и пребывал в плачевном состоянии.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Большинство мануфактур разорились, производство стояло, а международный рынок все больше заполнял английский текстиль. Желая поддержать лионских мастеров, в 1804 году Наполеон разместил здесь крупный заказ на сукно, а годом позже прибыл в город лично. В ходе визита император посетил мастерскую некоего Жозефа Жаккара, изобретателя, где императору продемонстрировали удивительную машину. Установленная поверх обыкновенного ткацкого станка громада позвякивала длинной лентой из дырчатых жестяных пластин, а из станка тянулось, накручиваясь на вал, шелковое полотно с изысканнейшим узором. При этом никакого мастера не требовалось: машина работала сама по себе, а обслуживать ее, как объяснили императору, вполне мог даже подмастерье.

Чтобы не потеряться и всегда быть на связи, читайте нас в Яндекс.Дзене и не забывайте подписаться на нас в Telegram, ВКонтакте и Одноклассниках!

1728. Станок Фалькона. Жан-Батист Фалькон создал свою машину на основе первого подобного станка конструкции Базиля Бушона. Он первым придумал систему картонных перфокарт, связанных в цепь.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Наполеону машина понравилась. Несколькими днями позже он распорядился передать патент Жаккара на ткацкую машину в общественное пользование, самому же изобретателю положить ежегодную пенсию в 3000 франков и право получать небольшое, в 50 франков, отчисление с каждого станка во Франции, на котором стояла его машина.

Впрочем, в итоге это отчисление сложилось в весомую сумму — к 1812 году новым приспособлением было оборудовано 18000 ткацких станков, а в 1825-го — уже 30000. Изобретатель прожил остаток дней в достатке, умер он в 1834 году, а шесть лет спустя благодарные горожане Лиона поставили Жаккару памятник на том самом месте, где когда-то была его мастерская.

Жаккарова (или, в старой транскрипции, «жаккардова») машина была важным кирпичиком в фундаменте промышленной революции, не менее важным, чем железная дорога или паровой котел. Но не все в этой истории просто и безоблачно. Например, «благодарные» лионцы, впоследствии почтившие Жаккара памятником, сломали его первый незаконченный станок и несколько раз покушались на его жизнь. Да и машину, если говорить по правде, изобрел вовсе не он.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

1900. Ткацкий цех. Этот снимок сделан более века назад в заводском цеху ткацкой фабрики города Дарвела (Восточный Эйршир, Шотландия). Многие ткацкие цеха выглядят так и по сей день – не потому что хозяева фабрик жалеют средства на модернизацию, а потому что жаккардовы станки тех лет по-прежнему остаются наиболее универсальными и удобными.

Как работала машина

Для понимания революционной новизны изобретения необходимо в общих чертах представлять принцип работы ткацкого станка. Если рассмотреть ткань, можно увидеть, что она состоит из плотно переплетенных продольных и поперечных нитей.

В процессе изготовления продольные нити (основа) протягиваются вдоль станка; половина из них через одну крепятся к рамке-«ремизке», другая половина — к другой такой же рамке. Эти две рамки перемещаются вверх-вниз друг относительно друг друга, разводя нити основы, и в образовавшийся зев туда-сюда снует челнок, тянущий поперечную нить (уток). В результате получается простейшее полотно с нитями, переплетенными через одну. Рамок-ремизок может быть больше двух, и двигаться они могут в сложной последовательности, поднимая или опуская нити группами, отчего на поверхности ткани образуется узор. Но количество рамок все равно невелико, редко когда бывает больше 32, поэтому узор получается простым, регулярно повторяющимся.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

На жаккардовом станке рамок нет вообще. Каждая нить может перемещаться отдельно от других с помощью цепляющего ее стержня с кольцом. Поэтому на полотне можно выткать узор любой степени сложности, даже картину. Последовательность движения нитей задается с помощью длинной зацикленной ленты перфокарт, каждая карта соответствует одному проходу челнока.

Карта прижимается к»считывающим» проволочным щупам, часть из них уходит в отверстия и остается неподвижной, остальные утапливаются картой вниз. Щупы связаны со стержнями, управляющими движением нитей.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Сложноузорчатые холсты умели ткать и до Жаккара, но это было по силам только лучшим мастерам, и работа была адская. Внутрь станка забирался работник-дергальщик и по команде мастера вручную поднимал или опускал отдельные нити основы, количество которых иногда исчислялось сотнями.

Процесс был очень медленным, требовал постоянно сосредоточенного внимания, и неизбежно случались ошибки. Кроме того, переоснащение станка с одного сложноузорчатого холста на другую работу растягивалось иногда на многие дни. Станок Жаккара делал работу быстро, без ошибок — и сам. Единственным трудным делом теперь было набивать перфокарты. На производство одного комплекта уходили недели, зато однажды изготовленные карты могли использоваться снова и снова.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Предшественники

Как уже говорилось, «умный станок» придумал не Жаккар — он лишь доработал изобретения своих предшественников. В 1725 году, за четверть века до рождения Жозефа Жаккара, первое подобное устройство создал лионский ткач Базиль Бушон. Станок Бушона управлялся перфорированной бумажной лентой, где каждому проходу челнока соответствовал один ряд отверстий. Однако отверстий было мало, поэтому устройство меняло положение лишь небольшого числа отдельных нитей.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Следующего изобретателя, пытавшегося усовершенствовать ткацкий станок, звали Жан-Батист Фалькон. Он заменил ленту небольшими листами картона, связанными за углы в цепь; на каждом листе отверстия располагались уже в несколько рядов и могли управлять большим числом нитей. Станок Фалькона оказался успешнее предыдущего, и хотя он не получил широкого распространения, в течение жизни мастер успел продать около 40 экземпляров. Третьим, кто взялся доводить ткацкий станок до ума, был изобретатель Жак де Вокансон, который в 1741 году был назначен инспектором шелкоткацких мануфактур. Вокансон работал над своей машиной много лет, однако его изобретение не имело успеха: слишком сложное и дорогое в изготовлении устройство по-прежнему могло управлять относительно небольшим числом нитей, и ткань с незамысловатым узором не окупала стоимости оборудования.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

1841. Ткацкая мастерская Каркилля. Тканый рисунок (сделан в 1844 году) изображает сцену, произошедшую 24 августа 1841 года. Месье Каркилля, владелец мастерской, дарит герцогу д’Омалю полотно с портретом Жозефа Мари Жаккара, вытканное таким же образом в 1839 году. Тонкость работы невероятна: детали мельче, чем на гравюрах.

Удачи и неудачи Жозефа Жаккара

Жозеф Мари Жаккар родился в 1752 году в предместье Лиона в семье потомственных канутов — ткачей, работавших с шелком. Он был обучен всем премудростям ремесла, помогал отцу в мастерской и после смерти родителя унаследовал дело, однако ткачеством занялся далеко не сразу. Жозеф успел сменить множество профессий, был судим за долги, женился, а после осады Лиона ушел солдатом с революционной армией, взяв с собой шестнадцатилетнего сына. И лишь после того как сын погиб в одном из сражений, Жаккар решил вернуться к фамильному делу.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Он возвратился в Лион и открыл ткацкую мастерскую. Однако бизнес был не слишком успешен, и Жаккар увлекся изобретательством. Он решил сделать машину, которая превзошла бы творения Бушона и Фалькона, была бы достаточно простой и дешевой и при этом могла делать шелковое полотно, не уступающее по качеству сотканному вручную.

Поначалу конструкции, выходившие из-под его рук, были не слишком удачными. Первая машина Жаккара, которая заработала как надо, делала не шелк, а. рыбацкие сети. В газете он прочел, что английское Королевское общество поддержки искусств объявило конкурс на изготовление такого приспособления.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Награду от британцев он так и не получил, однако его детищем заинтересовались во Франции и даже пригласили на промышленную выставку в Париж. Это была знаковая поездка. Во-первых, на Жаккара обратили внимание, он обзавелся нужными связями и даже раздобыл денег на дальнейшие изыскания, а во-вторых, он посетил Музей искусств и ремесел, где стоял ткацкий станок Жака де Вокансона.

Жаккар увидел его, и недостающие детали встали на свои места в его воображении: он понял, как должна работать его машина. Своими разработками Жаккар привлек к себе внимание не только парижских академиков. Лионские ткачи быстро смекнули, какую угрозу таит в себе новое изобретение. В Лионе, население которого к началу XIX века едва ли насчитывало 100000, в ткацкой промышленности работало более 30000 человек — то есть каждый третий житель города был если не мастером, то работником или подмастерьем при ткацкой мастерской. Попытка упростить процесс изготовления тканей лишила бы многих работы.

Невероятная точность станка Жаккара

Известная картина «Визит герцога д’Омаля в ткацкую мастерскую господина Каркилля» — вовсе не гравюра, как может показаться, – рисунок полностью выткан на станке, оборудованном жаккардовой машиной. Размер холста – 109 х 87 см, работу выполнил, собственно, мастер Мишель-Мари Каркилля для фирмы «Дидье, Пти и Си».

Процесс mis en carte – или программирования изображения на перфокартах – длился много месяцев, причем занимались этим несколько человек, а само изготовление полотна заняло 8 часов. Лента из 24.000 (более 1000 двоичных ячеек на каждой) перфокарт была длиной в милю. Картину воспроизводили только по специальным заказам, известно о нескольких полотнах подобного типа, хранящихся в разных музеях мира. А один вытканный таким образом портрет Жаккара заказал себе декан кафедры математики Кембриджского университета Чарльз Бэббидж. К слову, герцог д’Омаль, изображённый на полотне – не кто иной как младший сын последнего короля Франции Луи-Филиппа I.

В итоге одним прекрасным утром в мастерскую Жаккара пришла толпа и сломала все то, что он строил. Самому изобретателю строго наказали оставить недоброе и заняться ремеслом, по примеру покойного отца. Вопреки увещеваниям братьев по цеху Жаккар не бросил своих изысканий, однако теперь ему приходилось работать скрытно, и следующую машину он закончил только к 1804 году.

Жаккар получил патент и даже медаль, однако самостоятельно торговать «умными» станками остерегся и по совету негоцианта Габриэля Детилле нижайше просил императора передать изобретение в общественную собственность города Лиона. Император удовлетворил просьбу, а изобретателя наградил. Окончание истории вам известно.

Источник: www.techinsider.ru