Древнегреческий абак (доска или «саламинская доска» по имени острова Саламин в Эгейском море) представлял собой посыпанную морским песком дощечку. На песке проходились бороздки, на которых камешками обозначались числа. Одна бороздка соответствовала единица, другая — десяткам и т.д. Если в какой-то бороздке при счете набиралось более 10 камешков, их снимали и добавляли один камешек в следующем разряде.

Доэлектронная эпоха. Суан-пан

в VI веке нашей эры, появились китайские счеты суан-пан. Они состояли из деревянной прямоугольной рамки, в которой параллельно друг другу протянуты проволоки числом от 9 и более и разделенной на две неравные секции. Проволоки соответствуют десятичным разрядам. Китайцы заменили камешки шариками, нанизанными на прутики, проволоки или веревки.

Палочки соотносятся с колонками, а бусинки с числами. У китайцев в основе счета лежала не десятка, а пятерка.

Арифметическая машина Паскаля

Предком современного персонального компьютера является арифметическая машина Блеза Паскаля, с помощью которой тот еще в 1642 году производил простейшие операции, такие как сложение и вычитание. Называется она «Паскалево колесо» или «Паскалина» и относится учеными к нулевому поколению компьютеров.

Хранение информации | Информатика 10-11 класс #7 | Инфоурок

Арифмометр Лейбница

Ближе к концу XVII века другой ученый, Готфрид Вильгельм Лейбниц, создает свою вычислительную машину, которая может выполнять уже 4 действия обработки информации: умножение и деление, вычитание и сложение. Арифмометр — настольная или портативная механическая вычислительная машина, предназначенная для точного умножения и деления, а также — для сложения и вычитания.

Аналитическая машина Ч. Бэббиджа

Одним из последних экземпляров компьютеров нулевого поколения было устройство, изобретенное Чарльзом Бэббиджем, которое выполняло вычисления, руководствуясь набором инструкций, содержащихся на перфокартах. Такие первые прообразы программ на перфокартах готовили первые программисты, среди которых были и женщины. Первыми носителями информации, которые использовались для хранения программ, были перфокарты. Программы записывались на перфокарты путем пробития отверстий.

ЭВМ первого поколения

ЭВМ первого поколения функционировали на основе электронных ламп. Такие ЭВМ требовали для своего размещения больших залов, создавались в единичных экземплярах, стоили очень дорого. В 1945 году в США был построен ENIAS — электронный числовой интегратор и навигатор, а в 1950 году в СССР была создана МЭСМ (Малая Электронная Счетная Машина). Эвм имели примитивные устройства ввода информации, представляющее собой пульт управления

ЭВМ второго поколения

Переход на полупроводниковые элементы улучшил качество ЭВМ по всем параметрам: они стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими. Быстродействие большинства машин достигло десятков и сотен тысяч операций в секунду.

Объем внутренней памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого поколения. Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах. В СССР в 1967 году была создана наиболее мощная в Европе ЭВМ.

⚠️Эволюция носителей информации — HDD, SSD, CD диск, Дискета⚠️

ЭВМ третьего поколения

Третье поколение ЭВМ создавалось на основе интегральных схем. На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств — магнитные диски. Как и на магнитных лентах, на дисках можно хранить неограниченное количество информации.

Широко использовались новые типы устройств ввода-вывода: дисплеи, графопостроители.

Появление IBM PC.

В конце 70-х годов распространение персональных компьютеров даже привело к некоторому снижению спроса на большие компьютеры и мини-компьютеры (мини-ЭВМ). Это стало предметом серьезного беспокойства фирмы IBM (International Business Machines Corporation) — ведущей компании по производству больших компьютеров, и в 1979 г. фирма IBM решила попробовать свои силы на рынке персональных компьютеров

Персональные компьютеры СССР

В 1980—1983 годах «Микро-80» — советский любительский 8-разрядный микрокомпьютер на основе микропроцессора К580ИК80А. Схема «Микро-80» была опубликована в журнале «Радио» в 1983 г., издававшимся в СССР миллионным тиражом.

В 1981—1983 годах был разработан 8-разрядный ПК «Агат», который выпускался с 1984 до 1993 г.

Microsoft Windows 1.0

В 1985 году Microsoft выпускает свой самый известный продукт — Microsoft Windows версии 1.0. Это была по сути графическая оболочка для PC-DOS. В том же году Microsoft начал разрабатывать принципиально новую операционную систему OS/2 для компьютеров IBM. В следующем 1986 году Microsoft провела IPO по $21 за акцию и привлекла таким образом $61 миллион. В 1987 году Microsoft реализует свою операционную систему OS/2.

Источник: www.timetoast.com

Уроки 1 — 2

§ 1.1. История развития вычислительной техники

Развитие науки и техники требовало проведения все более сложных математических расчетов, и в XIX веке были изобретены механические счетные машины — арифмометры (рис. 1.3). Арифмометры могли не только складывать, вычитать, умножать и делить числа, но и запоминать промежуточные результаты, печатать результаты вычислений и т. д.

Рис. 1.3. Арифмометр середины XX века

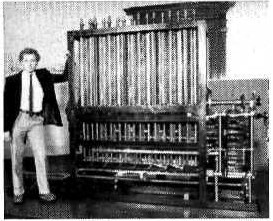

В середине XIX века английский математик Чарльз Бэббидж выдвинул идею создания программно управляемой счетной машины, имеющей арифметическое устройство, устройство управления, а также устройства ввода и печати.

Аналитическую машину Бэббиджа (прообраз современных компьютеров) по сохранившимся описаниям и чертежам построили энтузиасты из Лондонского музея науки (рис. 1.4). Аналитическая машина состоит из четырех тысяч стальных деталей и весит три тонны.

Рис. 1.4. Аналитическая машина Бэббиджа (реконструкция)

Вычисления производились Аналитической машиной в соответствии с инструкциями (программами), которые разработала леди Ада Лавлейс (дочь английского поэта Джорджа Байрона). Графиню Лавлейс считают первым программистом, и в ее честь назван язык программирования АДА.

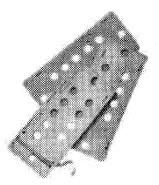

Первыми носителями информации, которые использовались для хранения программ, были перфокарты (рис. 1.5).

Рис. 1.5. Перфокарты к Аналитической машине

Программы записывались на перфокарты путем пробития в определенном порядке отверстий в плотных бумажных карточках. Затем перфокарты помещались в Аналитическую машину, которая считывала расположение отверстий и выполняла вычислительные операции в соответствии с заданной программой.

Следующая страница Развитие электронно-вычислительной техники. ЭВМ первого поколения

Cкачать материалы урока

Источник: xn—-7sbbfb7a7aej.xn--p1ai

Первыми носителями информации которые использовались для хранения программ были

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

iGuides для смартфонов Apple

Краткая история хранения данных, часть №1 — от перфокарт до пузырьковой памяти

Егор Морозов — 7 октября 2019, 14:25

Сегодня мы мало задумываемся о том, какой путь прошли накопители, чтобы дойти до современных SSD или облачных дисков. Мы легко ворочаем десятки гигабайт информации за раз, даже не задумываясь о том, что пару десятков лет назад такой объем имели жесткие диски, а нужное для ее хранения количество дискет вы бы не смогли унести даже в рюкзаке. Поэтому давайте посмотрим, с чего начиналось «компьютерное» хранение данных, и к чему мы пришли почти за три столетия его развития.

Перфокарты были первой попыткой хранения данных на машинном языке. Они использовались для передачи информации оборудованию еще до разработки компьютеров: перфорированные отверстия изначально представляли собой «последовательность инструкций» для ткацких станков, с помощью которых можно было управлять узорами на тканях. Первую такую перфокарту разработал Базиль Бушон еще в 1725 году — больше чем за 200 лет до первого компьютера в привычном нам понимании.

В 1837 году, чуть более 100 лет спустя, Чарльз Бэббидж предложил свою идею аналитической машины, примитивного калькулятора с движущимися частями, который мог использовать перфокарты для получения инструкций. Однако лишь полстолетия спустя Герман Холлерит доработал эту идею и воплотил в жизнь первый табулятор — электромеханическую машину, способную как «читать» задачу с перфокарт, так и выдавать результаты на бумажную ленту или специальные бланки. Его машина использовалась для переписи населения США 1890 года, а в 1896 году Холлерит основал компанию Tabulation Machine.

Табулятор IBM 402. Удачи разобраться в проводках.

Видов перфокарт было множество, и самый известный — так называемый «формат IBM», введенный в 1928 году: каждая перфокарта имела размеры 187 х 83 мм и толщину в 0.178 мм, и на ней умещалось 12 строк и 80 колонок. Много это или мало? Для хранения 1 ГБ информации при помощи таких карт вам потребуется небольшая комната, а их вес превысит 22 тонны.

И если кто-то думает, что перфокарты давно уже нигде не используется, то это не так: еще в 2011 году в США существовала компания Cardamation, поставлявшая перфокарты и устройства для работы с ними. В основном она продавала их правительственным организациям, где древние по современным меркам компьютеры и даже табуляторы — совсем не редкость.

Нет, речь идет не о тех лентяях, зарабатывающих деньги, играя на Twitch и показывая это всему миру. В данном случае streamer можно перевести на русский язык как ленточный накопитель, использующий магнитную ленту для записи и хранения информации.

В 1927 году немецкий инженер Фриц Пфлеймер, после ряда экспериментов с различными материалами, пришел к напылению порошка оксида железа на тонкую бумагу и его фиксации с помощью клея. В 1928 году он демонстрирует свой прибор для магнитной записи с бумажной лентой публике. Бумажная лента хорошо намагничивалась и размагничивалась, с нее было просто считывать информацию и её можно было обрезать и склеивать. Однако перфокарты стоили дешевле, а их меньшие объемы хранения информации пока что всех устраивали.

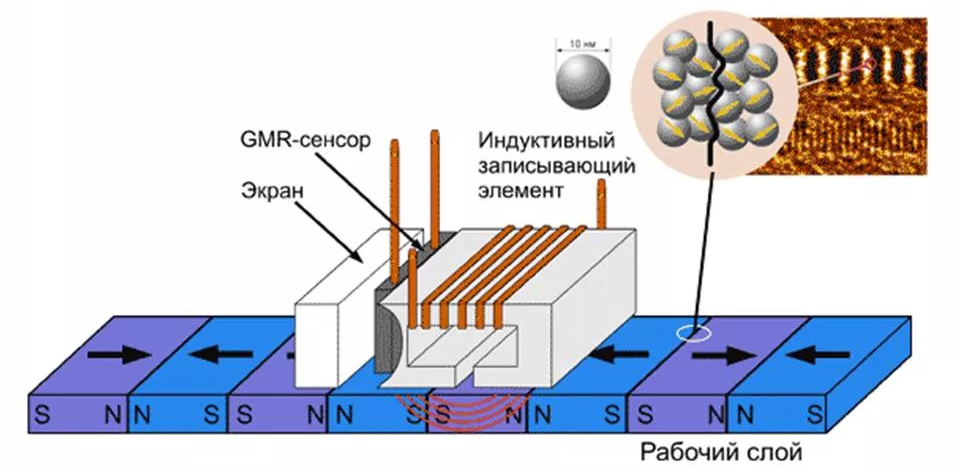

Принцип ее работы был очень прост и заключается в том, что ферромагнетики (например, тоже железо) намагничиваются, будучи внесенными в магнитное поле, и сохраняют это состояние после его отключения. На этом и строилось хранение информации: записывающая головка была по сути сердечником, генерирующим определенное магнитное поле при подаче на него тока. Магнитное поле, в свою очередь, намагничивало металлические частицы на пленке в двух направлениях (и, возможно, на нескольких дорожках). Для считывания использовалась другая головка, в которой при проходе над намагниченными областями возникал ток, и его можно было интерпретировать как поток данных. Очевидный минус у такой технологии был только один — записанные кассеты по понятным причинам боялись магнитов.

Магнитная лента была впервые использована для записи компьютерных данных в 1951 году в компании Eckert-Mauchly Computer Corporation на ЭВМ UNIVAC I. В качестве носителя использовалась тонкая полоска металла шириной 12.65 мм, состоящая из никелированной бронзы (называемая Vicalloy). Плотность записи была 198 микрометров на символ в восемь дорожек. Из-за своего удобства и большой емкости магнитные ленты использовались вплоть до массового распространения жестких дисков, серьезно потеснив перфокарты.

Что касается ПК, то основным носителем информации в 70-ых и 80-ых годах были достаточно дешевые и доступные аудиокассеты: конечно, это было не очень удобно, но цена тут решала все. Аудиомагнитофон не был такой уж редкостью, а объема компакт-кассеты в 50-60 Мб с лихвой хватало для пользовательской информации в те года. В 90-ых в пользовательских компьютерах стали массово появляться жесткие диски, да и дискеты со схожим принципом работы оказались существенно удобнее, так что магнитные ленты полностью ушли из привычных нам устройств.

Привычная кассета — достаточно емкий хранитель информации.

Но не все о них забыли: к примеру, IBM продолжает развивать стандарт 3592, где картриджи могут иметь объем в 4 ТБ. Разумеется, в обычных серверах вы их не встретите — сказывается низкая скорость, которая в самом лучшем случае не превышает 140 МБ/c. Но для долгосрочного хранения архивной информации лучших накопителей просто не найти: к примеру, ленточная библиотека (автоматизированное хранилище с тысячами магнитных лент) на 6.6 петабайт потребует менее 700 тысяч долларов для поддержания работы в течение 5 лет, а вот традиционные жесткие диски и периферия к ним — более 14 млн.

Ленточная библиотека

Вакуумные трубки

К середине XX века стало понятно, что компьютерам требуется быстрая память, в которой можно, например, хранить промежуточным расчеты или же инструкции — так и родилось первое оперативное запоминающее устройство, или ОЗУ.

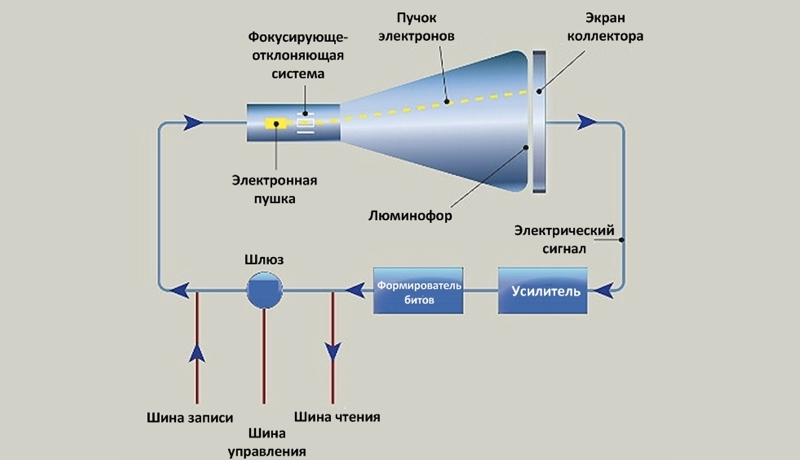

Произошло это в 1948 году, когда профессор Фредрик Уильямс и его коллеги разработали запоминающую электронно-лучевую трубку, также известную, как трубка Уильямса. Принцип ее работы был не очень прост и базировался на том, что люминофорный экран (схожий с экраном старых телевизоров) мог некоторое время хранить заряд при попадании на него электронного пучка. С другой стороны экрана стояло считывающее устройство, которое после прочитывания информации «обнуляло» экран. С учетом того, что люминофор хранил данные всего доли секунды, их приходилось постоянно перезаписывать — получился прадедушка современной энергозависимой DRAM-памяти.

К слову, объем первой лучевой трубки, использующейся в Манчестерской малой экспериментальной машине, составлял целых 1024 бит, или 32 32-битных слова.

Ферритовая память

Однако достаточно быстро стало понятно, что трубка Уильямса низкоэффективна и дорога, и чтобы хранить на ней хотя бы с десяток килобайт информации, ее размеры должны быть на уровне экранов ЭЛТ-телевизоров конца 80-ых — очевидно, что технологиями 40-ых годов создать такое было нереально.

Поэтому, когда в 1949 году Ван Ань и Во Вайдун, молодые сотрудники Гарвардского университета, изобрели сдвиговый регистр на магнитных сердечниках, его быстро стали использовать в производстве ферритовой памяти (причем настолько быстро, что к середине 50-ых, когда Ван получил на него патент, такую память активно использовала IBM, и последней пришлось выкупить патент за 500 тысяч долларов).

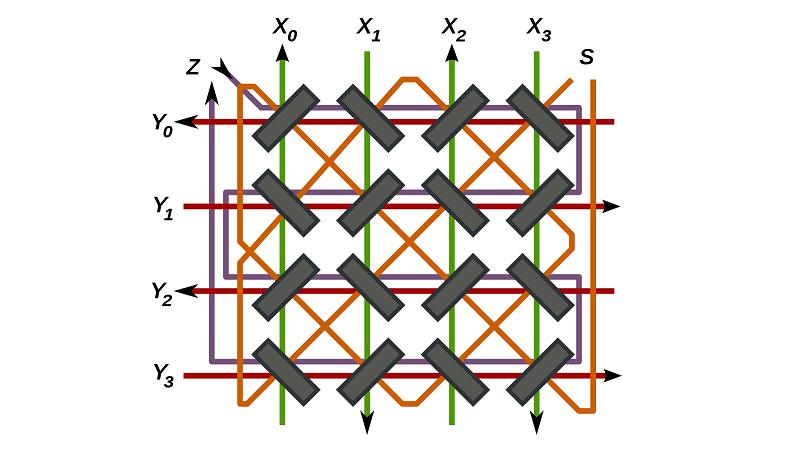

Принцип работы такой памяти был куда проще, чем у вакуумных трубок. Все базировалось на том, что ферритовое кольцо (сердечник) можно намагнитить, и направление намагниченности может хранить один бит. Через каждое такое кольцо проходит четыре провода: X и Y — провода возбуждения, провод запрета Z под углом в 45 градусов к ним и провод считывания S под углом в 90 градусов. Для считывания значения бита на провода возбуждения подается импульс тока определенным образом, после чего смотрят на ток на проводе считывания: если поменялась намагниченность ферритового кольца, то на нем возникнет индукционный ток. Если это произошло, значит, была записана 1. Если ток отсутствует, то есть намагниченность не поменялась и, значит, ее не было изначально — был записан 0.

Очевидно, для записи на провода возбуждения подается такой же импульс тока, но в обратном направлении — происходит намагничивание и запись логической единицы. И если нужно, чтобы сердечник хранил в себе логический ноль, то на провод запрета также подается ток в другом направлении. В итоге это приводит к тому, что суммы токов оказывается недостаточно, чтобы изменить намагниченность сердечника.

Все это выглядит, конечно, сложно, но на практике собиралось максимально просто: по сути эту память. ткали женщины, сидя за микроскопами и пропуская через кольца проводки. В итоге ее стоимость была куда дешевле, чем у вакуумных трубок, из-за чего она была популярной вплоть до середины 70-ых.

В 1953 году Массачусетский университет разработал первый компьютер, использующий эту технологию, получивший название Whirlwind. Его память могла хранить 2048 16-битных слов, то есть ее объем составлял целых 4 КБ — прогресс в 40 раз по сравнению с первой трубкой Вильямса пятилетней на тот момент давности.

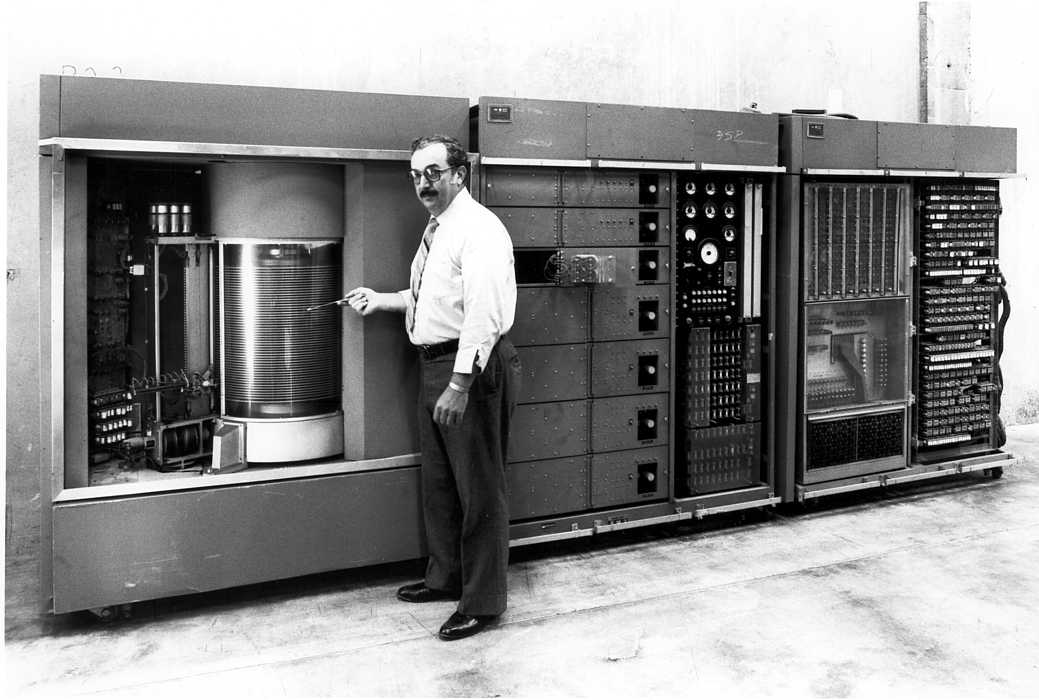

Жесткие диски

Первый жесткий диск появился за 15 лет до изобретения дискеты, в 1956 году. Дедушкой современных HDD стал IBM 305 RAMAC — Random Access Method of Accounting and Control, или Метод случайного доступа к учету и контролю. По своим размерам он был сопоставим с парочкой шкафов, весил 970 кг и имел 50 алюминиевых, покрытых ферромагнетиком, пластин, каждая из которых была 61 см в диаметре и могла хранить аж 100 КБ — то есть общая емкость накопителя была 5 МБ.

Скорость вращения дисков была гигантской по тем временам — 1200 оборотов в минуту, это позволяло найти нужную информацию на одной пластинке за 600 мс, а средняя скорость передачи информации была на уровне 9 байт в секунду. Серьезных проблем у такого HDD было две: во-первых, пластин 50, а считывающая головка — одна. Так что если вам нужно перейти от первой пластине к, например, 20-ой, время задержки исчислялось уже секундами. Вторая проблема заключалась в том, что считывающая головка касалась поверхности пластины, что приводило к достаточно быстрому их износу.

Тем не менее, такие устройства были нарасхват: несмотря на стоимость в 10 000 долларов за штуку, IBM умудрилась продать около 1000 экземпляров, и это в 50-ых годах! Причина такого ажиотажа была вполне понятной: один такой HDD заменял 64 000 перфокарт и был быстрее накопителей на магнитных лентах.

Разумеется, за 60 лет изменилось многое: жесткие диски стали гораздо миниатюрнее, считывающие головки теперь не касаются пластин, а парят над ними. Сами короба стали герметичными или наполненные гелием для ускорения работы, емкости пластин выросли в миллионы раз и достигают терабайтов, ну и конечно же давно уже никто не использует одну головку для всех пластин. А вот скорости вращения выросли несильно, всего лишь в разы — сказывается предел прочности используемых материалов.

Пузырьковая память

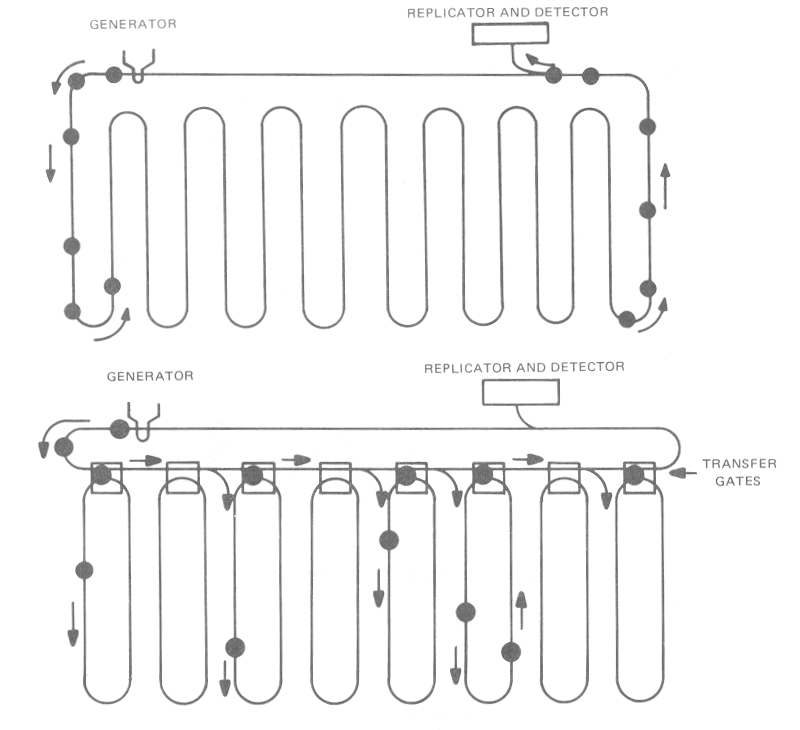

Также она известна как память на цилиндрических магнитных доменах, и имела достаточно короткую, но яркую историю. Изобрел ее инженер Bell Labs Эндрю Бобек в 1967 году, а уже в середине 90-ых ее полностью вытеснила флеш-память. Плюс пузырьковой памяти по сравнению с магнитными лентами — компактные размеры, позволяющие использовать ее в небольших портативных устройствах, а также высокая плотность записи информации: так, «коробочка» площадью в пару квадратных сантиметров, выпущенная Texas Instuments в 1977 году, имела емкость 92304 бита, или чуть больше 11 КБ.

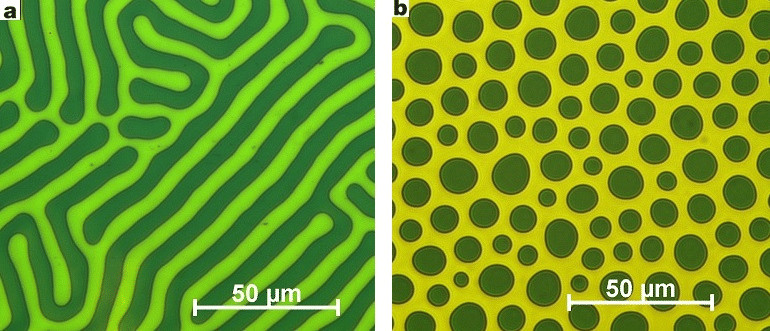

А вот принцип ее действия был достаточно сложен. Суть была в том, что некоторые материалы, такие как, например, гадолиниево-галлиевый гранат, могут намагничиваться только в одном направлении, и если вдоль него расположить магнитное поле, то намагниченные области соберутся в пузырьки — отсюда и название памяти.

Слева — магнитного поля нет, справа — есть.

Как это можно использовать? Взять непроводящую ток стеклянную подложку, напылить на нее металлические «буквы» T или V, и покрыть все сверху гадолиниево-галлиевым гранатом. Теперь, прикладывая к такому «чипу» магнитное поле в двух перпендикулярных направлениях, можно «гонять» получившиеся пузырьки по «буквам», тем самым получая хранилище информации.

Плюс такой памяти — она энергонезависима, то есть конфигурация пузырьков вне магнитного поля меняться не будет. Минус — чтобы получить доступ к информации на определенной «букве»-бите, нужно будет прогнать все пузырьки по кругу и понять, в каком же положении был пузырек на нужной «букве». Процесс этот был, очевидно, достаточно долгим. Конечно, в дальнейшем придумали многотрековую память, где можно было «считывать» пузырьки быстрее, но все еще появление Flash RAM за считанные годы похоронила такую интересную с физической точки зрения идею.

Однотрековая (вверху) и многотрековая пузырьковая память.

В следующей статье мы перейдем к более современным носителям информации, таким как дискеты, DRAM и оптические диски, ну а под конец поговорим про облачные хранилища и SSD.

Источник: www.iguides.ru