Ранее отмечалось, что ближайшими прототипами современной ЭВМ можно считать машины «ЭДВАК» и «ЭДСАК», построенные в Англии и США в 1949-1950 годах. С начала 50-х годов началось массовое производство ЭВМ различных типов, которые сейчас принято относить к ЭВМ первого поколения. Следует иметь в виду, что поколения ЭВМ не имеют четких временных границ. Элементы каждого нового поколения ЭВМ разрабатывались и опробовались на ЭВМ предыдущего поколения.

Первое поколение (1955-1960 гг.)

ЭВМ этого поколения строилось на дискретных элементах и вакуумных лампах, имели большие габариты, вес, мощность, обладая при этом малой надежностью. Они использовались в основном для решения научно-технических задач атомной промышленности, реактивной авиации и ракетостроения.

Увеличению количества решаемых задач препятствовали низкая надежность и производительность, а также чрезвычайно трудоемкий процесс подготовки, ввода и отладки программы, написанной на языке машинных команд, т.е. в форме двоичных кодов.

Какой путь прошли компьютеры до наших дней? 1905-2019 [ЭВОЛЮЦИЯ КОМПЬЮТЕРОВ]

Машины этого поколения имели быстродействие порядка 10-20 тысяч операций в секунду и ОП порядка 1К (1024 слова). В этот же период появились первые простые языки для автоматизированного программирования.

Второе поколение (1960-1965 гг.)

В качестве элементной базы использовались дискретные полупроводниковые приборы и миниатюрные дискретные детали, а в качестве технологической — печатный монтаж. По сравнению с предыдущим поколением резко уменьшились габариты и энергозатраты, возросла надежность. Возросли также быстродействие (приблизительно 500 тысяч оп/сек) и объем оперативной памяти (16-32К слов).

Это сразу расширило круг пользователей, а, следовательно, и решаемых задач. Появились языки высокого уровня (Фортран, Алгол, Кобол) и соответствующие им трансляторы. Были разработаны служебные программы для автоматизации профилактики и контроля работы ЭВМ, а также для лучшего распределения ресурсов при решении пользовательских задач. (Задача экономии времени и ОП осталась, как и в первом поколении).

Все эти вышеперечисленные служебные программы оформились в ОС, которая первоначально просто автоматизировала работу оператора: ввод текста программы, вызов нужного транслятора, вызов необходимых библиотечных программ, размещение программ в основной памяти и т.д. Теперь вместе с программами и исходными данными вводилась целая инструкция о последовательности обработки программы.

Совершенствование аппаратного обеспечения, построенного на полупроводниковой базе, привело к тому, что появилась возможность строить в ЭВМ помимо центрального (основного) процессора еще ряд вспомогательных процессоров. Эти процессоры управляли всей периферией, в частности устройствами ввода/вывода, избавляли от вспомогательной работы центральный процессор.

Одновременно совершенствовались и ОС. Это позволило на ЭВМ второго поколения реализовать режим пакетной обработки программ, а также режим разделенного времени, необходимый для параллельного решения нескольких задач управления производством. На машинах второго поколения были впервые опробованы ОП на ферритовых кольцах (так называемые кубы памяти). Все это позволило поднять производство ЭВМ и привлечь к ней массу новых пользователей.

Как появился компьютер История развития ЭВМ

Третье поколение (1965-1970 гг.)

В качестве элементной базы использовались интегральные схемы малой интеграции с десятками активных элементов на кристалл, а также гибридные микросхемы из дискретных элементов. Это позволило сократить габариты и мощность, повысить быстродействие, снизить стоимость универсальных (больших) ЭВМ.

Но самое главное — появилась возможность создания малогабаритных, надежных, дешевых машин — мини-ЭВМ. Мини-ЭВМ первоначально предназначались для замены аппаратно-реализуемых контроллеров в контурах управления (в том числе ЭВМ), различных объектов и процессов. Появление мини-ЭВМ позволило сократить сроки разработки контроллеров, поскольку вместо разработки оригинальных сложных логических схем требовалось купить мини-ЭВМ и запрограммировать ее надлежащим образом. Универсальное устройство обладало избыточностью, однако, малая цена и универсальность периферии оказались очень большим плюсом, обеспечившим высокую экономическую эффективность.

Но вскоре потребители обнаружили, что после небольшой доработки можно решать и вычислительные задачи. Простота обслуживания новых машин и их низкая стоимость позволили снабдить подобными вычислительными машинами небольшие коллективы исследователей, разработчиков, учебных заведений и т.д. В начале 70-х гг. с термином мини-ЭВМ уже связывали два существенно различных типа вычислительной техники:

— контроллер — универсальный блок обработки данных и выдачи управляющих сигналов, серийно выпускаемый для использования в различных специализированных системах контроля и управления;

— небольших габаритов универсальная ЭВМ, проблемно-ориентированная пользователем на ограниченный круг задач в рамках одной лаборатории, технологического участка и т.д.

Четвертое поколение (с 1970 г.)

Успехи микроэлектроники позволили создать БИС и СБИС, содержащие десятки тысяч активных элементов. Это позволило разработать более дешевые ЭВМ с большой ОП. Стоимость одного байта памяти и одной машинной операции резко снизилась. Но затраты на программирование почти не сократились. Поэтому на первый план вышла задача экономии человеческих, а не машинных ресурсов.

Для этого разрабатывались новые ОС, позволяющие пользователю вести диалог с ЭВМ. Это облегчало работу пользователя и ускоряло разработку программ. Это потребовало, в свою очередь, организовать одновременный доступ к ЭВМ целого ряда пользователей, работающих с терминалов.

Совершенствование БИС и СБИС привело в начале 70-х гг. к появлению новых типов микросхем – микропроцессоров (в 1968 г. фирма Intel по заказу Дейта-Дженерал разработала и изготовила первые БИС микропроцессоров, которые первоначально предполагалось использовать как составные части больших процессоров).

Первоначально под микропроцессором понималась БИС, в которой полностью размещен процессор простой архитектуры, т.е. АЛУ и УУ. В результате были созданы дешевые микрокалькуляторы и микроконтроллеры — управляющие — устройства, построенные на одной или нескольких БИС, содержащие процессор, память и устройства сопряжения с датчиками и исполнительными механизмами. С совершенствованием их технологического производства и, следовательно, падением цен микрокалькуляторы начали внедряться даже в бытовые приборы и автомашины.

В 70-е же годы появились первые микро-ЭВМ — универсальные вычислительные системы, состоящие из процессора, памяти, схем сопряжения с устройствами ввода/вывода и тактового генератора, размещенные в одной БИС (однокристальная ЭВМ) или в нескольких БИС, установленных на одной печатной плате (одноплатные ЭВМ).

Совершенствование технологии позволило изготовить СБИС, содержащие сотни тысяч активных элементов, и сделать их достаточно дешевыми. Это привело к созданию небольшого настольного прибора, в котором размещалась микро-ЭВМ, клавиатура, экран, магнитный накопитель (кассетный или дисковый), а также схема сопряжения с малогабаритным печатающим устройством, измерительной аппаратурой, другими ЭВМ и т.д. Этот прибор получил название персональный компьютер.

В 1976г. была зарегистрирована компания Apple Comp (Стив Джекоб и Стефан Возняк), которая и начала выпуск первых в мире персональных компьютеров «Макинтош».

Благодаря ОС, обеспечивающей простоту общения с этой ЭВМ больших библиотечных прикладных программ, а также низкой стоимости, персональный компьютер начал стремительно внедрятся в различные сферы человеческой деятельности во всем мире. Об областях и целях его использования можно прочитать в многочисленных литературных источниках. По данным на 1985 год общий объем мирового производства уже составил 200×10 6 микропроцессоров и 10×10 6 персональных компьютеров в год.

Что касается больших ЭВМ этого поколения, то происходит дальнейшее упрощение контакта человек-машина. Использование в больших ЭВМ микропроцессоров и СБИС позволило резко увеличить объем памяти и реализовать некоторые функции программ ОС аппаратными методами.

Например, аппаратная реализация транслятора с языка высокого уровня и т.п. Это сильно увеличило производительность ЭВМ, хотя несколько возросла и цена.

Характерным для крупных ЭВМ 4-го поколения является наличие нескольких процессоров, ориентированных на выполнение определенных операций, процедур или решение определенных классов задач. В рамках этого поколения создаются многопроцессорные вычислительные системы с быстродействием в несколько десятков или сотен миллионов оп/сек и многопроцессорные управляющие комплексы повышенной надежности с автоматическим изменением структуры.

Примером вычислительной системы 4-го поколения является многопроцессорный комплекс «Эльбрус-2» с суммарным быстродействием 100×10 6 оп/сек или вычислительная система ПС-2000, содержащая до 64 процессоров, управляемых общим потоком команд. При распараллеливании вычислительного процесса суммарная скорость достигает 200×10 6 оп/сек. Следует иметь в виду, что подобные супер-ЭВМ развивают максимальную производительность только при решении определенных типов задач (под которые они и строились). Это задачи сплошных сред, связанные с аэродинамическими расчетами, прогнозами погоды, силовыми энергетическими полями и т.д. Производство супер-ЭВМ во всем мире составляет в настоящее время десятки штук в год и строятся они, как правило, «под заказ».

Характерной особенностью пятого поколения ЭВМ является то, что основные концепции этого поколения были заранее формулированы в явном виде. Задача разработки принципиально новых компьютеров впервые поставлена в 1979 году японскими специалистами, объединившими свои усилия под эгидой научно-исследовательского центра по обработке информации — JIPDEC. В 1981 г. JIPDEC опубликовал предварительный отчет, содержащий детальный многостадийный план развертывания научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ с целью создания к 1991 г. прототипа ЭВМ нового поколения.

Указанная программа произвела довольно сильное впечатление сначала в Великобритании, а затем и в США. Под эгидой JIPDEC прошли ряд международных конференций, в частности — «Международная конференция по компьютерным системам пятого поколения» (1981 г.), на которых полностью оформился «образ компьютера пятого поколения». Были разработаны концепции создания не только поколения ЭВМ в целом, но и вопросы архитектуры основных типов ЭВМ этого поколения, структуры программных средств и языков программирования, разработки наиболее перспективной элементной базы и способов хранения информации.

Следует отметить, однако, что оптимистические прогнозы японских специалистов не сбылись. До сих пор не создан компьютер в полной мере удовлетворяющий требованиям, предъявляемым к компьютерам пятого поколения.

Прежде чем перейти к изучению дальнейшего материала, следует сделать некоторые замечания. Дело в том, что, несмотря на общие принципы функционирования всех ЦВМ, их конкретные реализации существенно различаются. Особенно это касается супер-ЭВМ, решающих весьма специфические задачи.

Да и обычные серийные большие ЭВМ общего назначения работают, как правило, в составе вычислительных центров и доступ к ним возможен только через терминалы. Кроме того, их архитектура, аппаратное и программное обеспечение достаточно сложны для первоначального изучения. Поэтому в дальнейшем основное внимание в курсе будет уделено ЭВМ, построенным на базе микропроцессоров, т.е. персональным компьютерам. Это имеет смысл еще и потому, что ЭВМ, построенные на базе микропроцессорных комплектов, представляют наибольший интерес для современного инженера, поскольку непосредственно участвуют в работе систем автоматизации производственных процессов, обрабатывают данные научных экспериментов, принимают и обрабатывают потоки информации в каналах связи, решают небольшие расчетные инженерные задачи и т.д. В ряде случаев для решения конкретных задач пользователь сам на базе микропроцессорных комплектов создает специализированные контроллеры и ЭВМ.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Что такое ЭВМ? Поколения ЭВМ.

Каждый из нас слышал такой термин, как ЭВМ. Однако что это такое, точно сказать может не каждый. Также не все представляют, какую историю прошла данная техника, чтобы стать привычной для сегодняшнего пользователя.

Определение

Итак, что такое ЭВМ? Электронная вычислительная машина — набор электронных устройств, выполняющий различного рода информационные операции. Человек, управляющий подомными машинами — оператор ЭВМ. Вообще, электронная вычислительная машина является одним из видов реализации компьютера.

Сегодня практический каждый знает, что такое ЭВМ, но данная аббревиатура используется достаточно редко. В основном ее применяют в юридической документации и в обозначении компьютеров, которые разрабатывались в период с 1940 по 1980 год.

Первое поколение

Ламповые ЭВМ стали первыми вычислительными машинами, выпуск которых начался в начале 50-х годов прошлого столетия. Примерно в то время люди начале массово узнавать, что такое ЭВМ.

В Советском Союзе представителем таких машин стал МЭСМ. Руководил разработкой данного компьютера Лебедев. Вскоре на его основе был разработан новый представитель того поколения ЭВМ — БЭСМ. Для серийного производства данная машина получила некоторые улучшения. Она была названа БЭСМ-2.

В Соединенных Штатах о том, что такое ЭВМ, знали также многие. Представителем первого поколения электронных вычислительных машин стал «Эдвак». Однако он значительно уступал по параметрам отечественному компьютеру. Связано это было с тем, что БЭСМ-2 применял новые принципы построения. Советская машина могла совершать около десяти тысяч операций в секунду.

Структурно первое поколения ЭВМ было очень схожим с машиной фон Неймана. Конечно, параметры были во много раз хуже, чем у современных самых малофункциональных представителей компьютерной техники. Программы для ЭВМ первого поколения составлялись при помощи машинного кода.

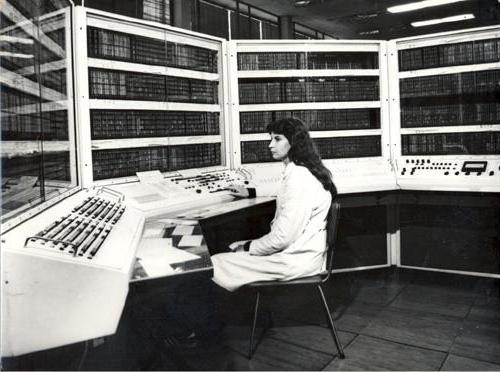

Представители таких машин отличались огромными габаритами и высоким потреблением энергии. Цена машины являлась неподъемной для простых пользователей. Кроме этого, управлять ими мог только специально обученный оператор ЭВМ, так как все программы были сложны для понимания. Поэтому использовались они лишь учеными для каких-либо научно-технических задач.

Вскоре появились первые языки программирования: символическое кодирование и автокоды.

Второе поколение

В 1948 году был создан первый транзистор. Разработкой занимались физики Джон Бардин и Уильям Шокли, а также экспериментатор Уолтер Браттейн. Первые представители данного поколения ЭВМ, которые были созданы на основе транзисторов в конце 50-х годов, а к середине 60-х стали появляться компьютеры, имеющие значительно меньшие габариты.

Главной отличительной чертой транзистора является то, что он способен работать как сорок ламп, но при этом скорость у него выше. Кроме того, эти устройства требовали гораздо меньше энергии и практически не грелись. Параллельно с этим увеличивался и объем памяти для хранения информации. Благодаря стараниям ученых компьютеры получили быстродействие, равное миллиону операций в секунду.

Американским представителем является устройство ЭВМ «Атлас». Советский Союз может быть представлен машиной БЭСМ-6.

Все улучшения, произошедшие с появлением транзисторов, позволили значительно расширить сферы применения ЭВМ. Активно стали создаваться языки программирования для различных целей. Примером могут выступать фортран и кобол.

Однако по-прежнему машины страдали от нехватки памяти. Для экономии пространства стали разрабатывать операционные системы, которые позволяли более рационально распределять ресурсы.

Третье поколение

Данное поколение представлено, прежде всего, ЭВМ, которые были основаны на интегральных микросхемах. При помощи ИС удалось добиться еще большего быстродействия, уменьшить размер, увеличить надежность, а также сократить стоимость устройства.

Вскоре начали появляться первые так называемые мини-ЭВМ. Это были простые, небольшие, надежные и недорогие машинки. Первоначально они предназначались для создания контроллеров, но вскоре потребители поняли, что их можно использовать как обычные вычислительные машины. Благодаря низкой цене и простоте мини-ЭВМ появлялись практически у каждой компании разработчиков, исследователей, инженеров и так далее.

Четвертое поколение

Значительные успехи в разработках ЭВМ привели к появлению больших интегральных схем. Представляли они собой кристалл, который включал в себя тысячи электронных элементов. Благодаря низкой стоимости и неплохим параметрам ЭВМ на БИС получили огромную популярность.

В апреле 1976 года два друга разработали первый в мире персональный компьютер. Известные многим Стив Джобс и Стив Возняк трудились вечерами в гараже над созданием ПК, который впоследствии получил название Appl и обрел огромную популярность. Уже через год была создана одноименная компания, которая занялась выпуском персональных компьютеров.

Пятое поколение

Переход к пятому поколению ЭВМ произошел в конце 80-х годов с появлением микропроцессоров. Именно тогда состоялся переход к работе в оболочках и программных средах. Производительность машин выросла до 10 9 операций в секунду. Разрабатывались ЭВМ, направленные на языки высокого уровня.

Благодаря операционным системам, которые обеспечили простое управление устройством, компьютер стал незаменим практически для каждой сферы человеческой жизни.

Для такого огромного прорыва в области ЭВМ потребовался столь малый отрезок времени. Сегодня уже мало кто помнит те громоздкие машины, которые занимали целые комнаты, но при этом не могли похвастаться производительностью. Применение их ограничивалось определенными сферами. Сегодня же компьютер — незаменимое устройство в жизни каждого человека. При этом нынешние ПК очень маленькие и мощные.

Источник: businessman.ru

История развития эвм

Еще не так давно, всего три десятка лет назад, ЭВМ представляла собой целый комплекс огромных шкафов, занимавших несколько больших помещений. А всего и делала-то, что довольно быстро считала. Нужна была буйная фантазия журналистов, чтобы увидеть в этих гигантских арифмометрах думающие агрегаты, и даже пугать людей тем, что ЭВМ вот-вот станут разумнее человека.

Неудивительно, что люди верили всяким вымыслам относительно нового технического чуда. И когда один язвительный кибернетик сам сочинил туманно-загадочные стихи, а потом выдал их за сочинение машины, то ему поверили.

Что же говорить о современных компьютерах, компактных, быстродействующих, оснащённых руками — манипуляторами, экранами дисплеев, печатающими, рисующими и чертящими устройствами, анализаторами образов, звуков, синтезаторами речи и другими органами!

Семейство компьютеров — электронных технических приспособлений для переработки информации — довольно велико и разнообразно. Вообще же на сегодняшний день все знания человечества можно разместить на специальных носителях машинной информации, которые легко разместятся в одной небольшой комнате.

История развития ЭВМ, как считают, некоторые весьма коротка начало двадцатого века и далее. На мой взгляд, человечество тысячелетия шло к тому, чтобы облегчить механическую работу по переработке информации. В этом ему помогало два противоположных качества: лень и стремление к совершенству. Потребность в автоматизации обработки данных, в том числе вычислений, возникла очень давно.

Цель реферата — рассмотреть историю развития электронно-вычислительных машин.

1. Появление ЭВМ

История компьютера тесным образом связана с попытками облегчить и автоматизировать большие объемы вычислений. Даже простые арифметические операции с большими числами затруднительны для человеческого мозга. Поэтому уже в древности появилось простейшее счетное устройство — абак.

В семнадцатом веке была изобретена логарифмическая линейка, облегчающая сложные математические расчеты. В 1642 году Блез Паскаль сконструировал восьмиразрядный суммирующий механизм.

Суммирующий механизм.

Два столетия спустя в 1820 году француз Шарль де Кольмар создал арифмометр, способный производить умножение и деление. Этот прибор прочно занял свое место на бухгалтерских столах.

Арифмометр

Все основные идеи, которые лежат в основе работы компьютеров, были изложены еще в 1833 году английским математиком Чарльзом Бэббиджем. Он разработал проект машины для выполнения научных и технических расчетов, где предугадал основные устройства современного компьютера. Идеи Бэббиджа стали реально воплощаться в жизнь в конце 19 века.

Машины для выполнения научных и технических расчетов

В 1888 году американский инженер Герман Холлерит сконструировал первую электромеханическую счетную машину. Эта машина, названная табулятором, могла считывать и сортировать статистические записи, закодированные на перфокартах. В 1890 году изобретение Холлерита было впервые использовано в 11-й американской переписи населения. Работа, которую пятьсот сотрудников выполняли в течение семи лет, Холлерит сделал с 43 помощниками на 43 табуляторах за один месяц.

Основоположниками компьютерной науки по праву считаются Клод Шеннон — создатель теории информации, Алан Тьюринг — математик, разработавший теорию программ и алгоритмов, и Джон фон Нейман — автор конструкции вычислительных устройств, которая до сих пор лежит в основе большинства компьютеров. В те же годы возникла кибернетика, наука об управлении как одном из основных информационных процессов. Основателем кибернетики является американский математик Норберт Винер.

2. Первое поколение ЭВМ

Развитие ЭВМ делится на несколько периодов. Поколения ЭВМ каждого периода отличаются друг от друга элементной базой и математическим обеспе-чением. Первое поколение (1945-1954) — ЭВМ на электронных лампах (вроде тех, что были в старых телевизорах). Это доисторические времена, эпоха становления вычислительной техники.

Большинство машин первого поколения были экспериментальными устройствами и строились с целью проверки тех или иных теоретических положений. Вес и размеры этих компьютерных динозавров, которые нередко требовали для себя отдельных зданий, давно стали легендой.

Первой серийно выпускавшейся ЭВМ 1-го поколения стал компьютер UNIVAC (Универсальный автоматический компьютер). Разработчики: Джон Мочли (John Mauchly) и Дж. Преспер Эккерт (J. Prosper Eckert). Он был первым электронным цифровым компьютером общего назначения.

UNIVAC, работа по созданию которого началась в 1946 году и завершилась в 1951-м, имел время сложения 120 мкс, умножения -1800 мкс и деления — 3600 мкс. UNIVAC мог сохранять 1000 слов, 12000 цифр со временем доступа до 400 мкс максимально. Магнитная лента несла 120000 слов и 1440000 цифр. Ввод/вывод осуществлялся с магнитной ленты, перфокарт и перфоратора. Его первый экземпляр был передан в Бюро переписи населения США.

Программное обеспечение компьютеров 1-го поколения состояло в основном из стандартных подпрограмм.

Машины этого поколения: « ENIAC », «МЭСМ», «БЭСМ», «IBM -701», «Стрела», «М-2», «М-3», «Урал», «Урал-2», «Минск-1», «Минск-12», «М-20» и др. Эти машины занимали большую площадь, использовали много электроэнергии и состояли из очень большого числа электронных ламп. Их быстродействие не превышало 2—3 тыс. операций в секунду, оперативная память не превышала 2 Кб. Только у машины «М-2» (1958) оперативная память была 4 Кб, а быстродействие 20 тыс. операций в секунду.

3. Второе поколение ЭВМ

ЭВМ 2-го поколения были разработаны в 1950-60 гг. В качестве основного элемента были использованы уже не электронные лампы, а полупроводниковые диоды и транзисторы, а в качестве устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны — далекие предки современных жестких дисков.

Второе отличие этих машин — это то, что появилась возможность программирования на алгоритмических языках. Были разработаны первые языки высокого уровня — Фортран, Алгол, Кобол. Эти два важных усовершенствования позволили значительно упростить и ускорить написание программ для компьютеров. Программирование, оставаясь наукой, приобретает черты ремесла. Все это позволило резко уменьшить габариты и стоимость компьютеров, которые тогда впервые стали строиться на продажу.

Машины этого поколения: «РАЗДАН-2», «IВМ-7090», «Минск-22,-32», «Урал- 14,-16», «БЭСМ-3,-4,-6», «М-220, -222» и др.

Применение полупроводников в электронных схемах ЭВМ привели к увеличению достоверности, производительности до 30 тыс. операций в секунду, и опера-тивной памяти до 32 Кб. Уменьшились габаритные размеры машин и потребление электроэнергии. Но главные достижения этой эпохи принадлежат к области программ.

На втором поколении компьютеров впервые появилось то, что сегодня называется операционной системой. Соответственно расширялась и сфера применения компьютеров. Теперь уже не только ученые могли рассчитывать на доступ к вычислительной технике; компьютеры нашли применение в планировании и управлении, а некоторые крупные фирмы даже компьютеризовали свою бухгалтерию, предвосхищая моду на двадцать лет.

4. Третье поколение ЭВМ

Разработка в 60-х годах интегральных схем — целых устройств и узлов из десятков и сотен транзисторов, выполненных на одном кристалле полупроводника (то, что сейчас называют микросхемами) привело к созданию ЭВМ 3-го поколения. В это же время появляется полупроводниковая память, которая и по сей день используется в персональных компьютерах в качестве оперативной.

Применение интегральных схем намного увеличило возможности ЭВМ. Теперь центральный процессор получил возможность параллельно работать и управлять многочисленными периферийными устройствами. ЭВМ могли одновременно обрабатывать несколько программ (принцип мультипрограммирования). В результате реализации принципа мультипрограммирования появилась возможность работы в режиме разделения времени в диалоговом режиме. Удаленные от ЭВМ пользователи получили возможность, независи-мо друг от друга, оперативно взаимодействовать с машиной.

В эти годы производство компьютеров приобретает промышленный размах. Пробившаяся в лидеры фирма IBM первой реализовала семейство ЭВМ — серию полностью совместимых друг с другом компьютеров от самых маленьких, размером с небольшой шкаф (меньше тогда еще не делали), до самых мощных и дорогих моделей. Наиболее распространенным в те годы было семейство System/360 фирмы IBM.

Начиная с ЭВМ 3-го поколения, традиционным стала разработка серийных ЭВМ. Хотя машины одной серии сильно отличались друг от друга по возможностям и производительности, они были информационно, программно и аппаратно совместимы. Например, странами СЭВ были выпущены ЭВМ единой серии («ЕС ЭВМ») «ЕС-1022», «ЕС-1030», «ЕС-1033», «ЕС-1046», «ЕС-1061», «ЕС-1066» и др. Производительность этих машин достигала от 500 тыс. до 2 млн. операций в секунду, объём оперативной памяти достигал от 8 Мб до 192 Мб. К ЭВМ этого поколения также относится «IВМ-370», «Электроника — 100/25», «Электроника — 79», «СМ-3», «СМ-4» и др.

Невысокое качество электронных комплектующих было слабым местом советских ЭВМ третьего поколения. Отсюда постоянное отставание от западных разработок по быстродействию, весу и габаритам, но, как настаивают разработчики СМ, не по функциональным возможностям. Для того, чтобы компенсировать это отставание, в разрабатывались спецпроцессоры, позволяющие строить высокопроизводительные системы для частных задач. Оснащенная спецпроцессором Фурье-преобразований СМ-4, например, использовалась для радиолокационного картографирования Венеры.

Еще в начале 60-х появляются первые миникомпьютеры — небольшие маломощные компьютеры, доступные по цене небольшим фирмам или лабораториям. Миникомпьютеры представляли собой первый шаг на пути к персональным компьютерам, пробные образцы которых были выпущены только в середине 70-х годов. Известное семейство миникомпьютеров PDP фирмы Digital Equipment послужило прототипом для советской серии машин СМ.

Между тем количество элементов и соединений между ними, умещающихся в одной микросхеме, постоянно росло, и в 70-е годы интегральные схемы содержали уже тысячи транзисторов. Это позволило объединить в единственной маленькой детальке большинство компонентов компьютера — что и сделала в 1971 г. фирма Intel, выпустив первый микропроцессор, который предназначался для только-только появившихся настольных калькуляторов.

В 1969 г. зародилась первая глобальная компьютерная сеть и одновременно появились операционная система Unix и язык программирования С («Си»), оказавшие огромное влияние на программный мир и до сих пор сохраняющие свое передовое положение.

5. Четвертое поколение ЭВМ

К сожалению, начиная с середины 1970-х годов стройная картина смены поколений нарушается. Все меньше становится принципиальных новаций в компьютерной науке. Прогресс идет в основном по пути развития того, что уже изобретено и придумано, — прежде всего за счет повышения мощности и миниатюризации элементной базы и самих компьютеров.

Обычно считается, что период с 1975 г. принадлежит компьютерам четвертого поколения. Их элементной базой стали большие интегральные схемы (БИС. В одном кристалле интегрировано до 100 тысяч элементов). Быстродействие этих машин составляло десятки млн. операций в секунду, а оперативная память достигла сотен Мб. Появились микропроцессоры (1971 г. фирма Intel), микро-ЭВМ и персональные ЭВМ.

Стало возможным коммунальное использование мощности разных машин (соединение машин в единый вычислительный узел и работа с разделением времени).

Однако, есть и другое мнение — многие полагают, что достижения периода 1975-1985 г.г. не настолько велики, чтобы считать его равноправным поколением. Сторонники такой точки зрения называют это десятилетие принадлежащим «третьему-с половиной» поколению компьютеров. И только с 1985г., когда появились супербольшие интегральные схемы (СБИС. В кристалле такой схемы может размещаться до 10 млн. элементов.), следует отсчитывать годы жизни собственно четвертого поколения, здравствующего и по сей день.

Развитие ЭВМ 4-го поколения пошло по 2 направлениям:

1-ое направление — создание суперЭВМ — комплексов многопроцессорных машин.

2-ое направление — дальнейшее развитие на базе БИС и СБИС микро-ЭВМ и персональных ЭВМ (ПЭВМ).

Начиная с этого поколения ЭВМ стали называть компьютерами.

6. Пятое поколение ЭВМ

Программа разработки, так называемого, пятого поколения ЭВМ была принята в Японии в 1982 г. Предполагалось, что к 1991 г. будут созданы принципиально новые компьютеры, ориентированные на решение задач искусственного интеллекта. С помощью языка Пролог и новшеств в конструкции компьютеров планировалось вплотную подойти к решению одной из основных задач этой ветви компьютерной науки — задачи хранения и обработки знаний. Предполагается, что их элементной базой будут служить не СБИС, а созданные на их базе устройства с элементами искусственного интеллекта. Для увеличения памяти и быстродействия будут использоваться достижения оптоэлектроники и биопроцессоры.

На ЭВМ пятого поколения ставятся совершенно другие задачи, нежели при разработке всех прежних ЭВМ. Основной задачей разработчиков ЭВМ V поколения является создание искусственного интеллекта машины (возможность делать логические выводы из представленных фактов), развитие «интеллектуализации» компьютеров — устранения барьера между человеком и компьютером.

К сожалению, японский проект ЭВМ пятого поколения повторил трагическую судьбу ранних исследований в области искусственного интеллекта. Однако, проведенные в ходе проекта исследования и накопленный опыт по методам представления знаний и параллельного логического вывода сильно помогли прогрессу в области систем искусственного интеллекта в целом. Уже сейчас компьютеры способны воспринимать информацию с рукописного или печатного текста, с бланков, с человеческого голоса, узнавать пользователя по голосу, осуществлять перевод с одного языка на другой. Это позволяет общаться с компьютерами всем пользователям, даже тем, кто не имеет специальных знаний в этой области. Многие успехи, которых достиг искусственный интеллект, используют в промышленности и деловом мире.

7. Современные персональные компьютеры

Современные персональные компьютеры (ПК) в соответствии с принятой классификацией надо отнести к ЭВМ четвертого поколения. Но с учетом быстро развивающегося программного обеспечения, многие авторы публикаций относят их к 5-му поколению.

Персональные компьютеры появились на рубеже 60-70-х годов. Американская фирма Intel разработала первый 4-разрядный микропроцессор (МП) 4004 для калькулятора. Он содержал около тысячи транзисторов и мог выполнять 8000 операций в секунду. Вскоре была выпущена 8-битная версия данного МП, получившая название 8008.

Оба МП всерьез восприняты не были, поскольку рассчитывались для конкретных применений. Они относятся к МП первого поколения.

В конце 1973 г. Intel разработала однокристальный 8-разрядный МП 8080, рассчитанный для многоцелевых применений. Он был сразу замечен компьютерной промышленностью и быстро стал «стандартным». Одни фирмы начали выпускать МП 8080 по лицензиям, другие — предложили его улучшенные варианты.

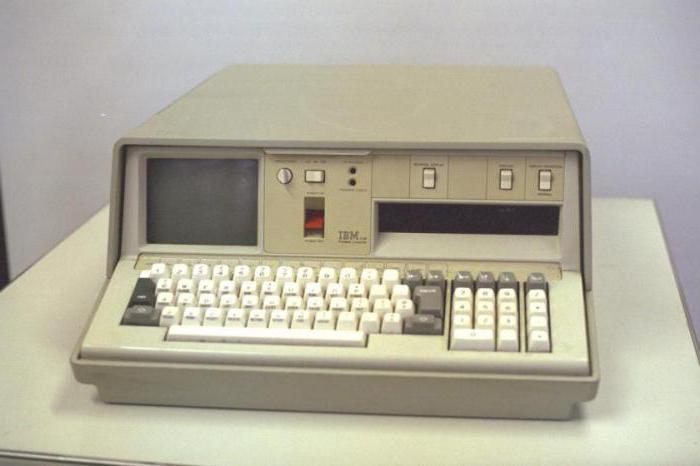

12 августа 1981 года IBM представила свой ПК, который был спроектирован не хуже, чем изделия тогдашних лидеров рынка — Commodore PET, Atari, Radio Shack и Apple. Весной 1983 г. фирма IBM выпускает модель PC XT с жестким диском, а также объявляет о создании нового поколения микропроцессоров — 80286. Новый компьютер IBM PC AT (Advanced Technologies), построенный на основе МП 80286, быстро завоевал весь мир.

Тактовые частоты современных ПК превышают 3 ГГц, объемы ОЗУ до 4 ГБ. Емкость накопителей на жестких дисках выросла до 500 ГБ. Современные технологии позволяют на ПК прослушивать и записывать высококачественные аудио-файлы. Применение DVD приводов обеспечивает просмотр современных фильмов. Широкое распространение получили сегодня переносные ПК — nootbook, карманные ПК (КПК) и мобильные ПК — смартфоны, объединяющие функции ПК и телефона.

Источник: dzen.ru