Первая действующая вычислительная машина была построена в 1642 г. французским ученым Блезом Паскалем. Спустя 250 лет появился первое практически полезное и широко используемое устройство – арифмометр, который прослужил человечеству почти 70 лет. Арифмометр и его ближайший родственник – калькулятор – являются цифровыми вычислительными машинами (ЦВМ), но не являются автоматическими цифровыми вычислительными машинами (АЦВМ). Принципы, согласно которым работает АЦВМ, были высказаны в 1822 г. английским математиком Бэббиджем, и они настолько фундаментальны, что им подчиняются все автоматические вычислительные устройства вплоть до сегодняшнего дня.

Принципы работы АЦВМ заключаются в следующем:

- Автоматическое выполнение операций.

Для выполнения расчетов важно не только то, как быстро выполняется отдельная арифметическая операция, но и то, чтобы между ними не было временных зазоров, требующих непосредственного человеческого вмешательства. Большинство современных калькуляторов не удовлетворяют этому требованию, хотя каждое доступное им действие выполняют очень быстро.

Как появился компьютер История развития ЭВМ

- Работа по вводимой по ходу программе.

Для автоматического (и быстрого) выполнения операций программа должна вводиться в исполнительное устройство со скоростью, соизмеримой со скоростью выполнения операций.

- Необходимость специального устройства – памяти – для хранения данных.

Эти идеи было невозможно реализовать на основе механической техники, и впервые автоматически действующие вычислительные устройства появились в середине XX века. Это были механические конструкции, снабженные электрическими реле. Первая релейная машина – «MARK-I» – была создана в США в 1944 г., и эту дату принято считать датой рождения компьютеров.

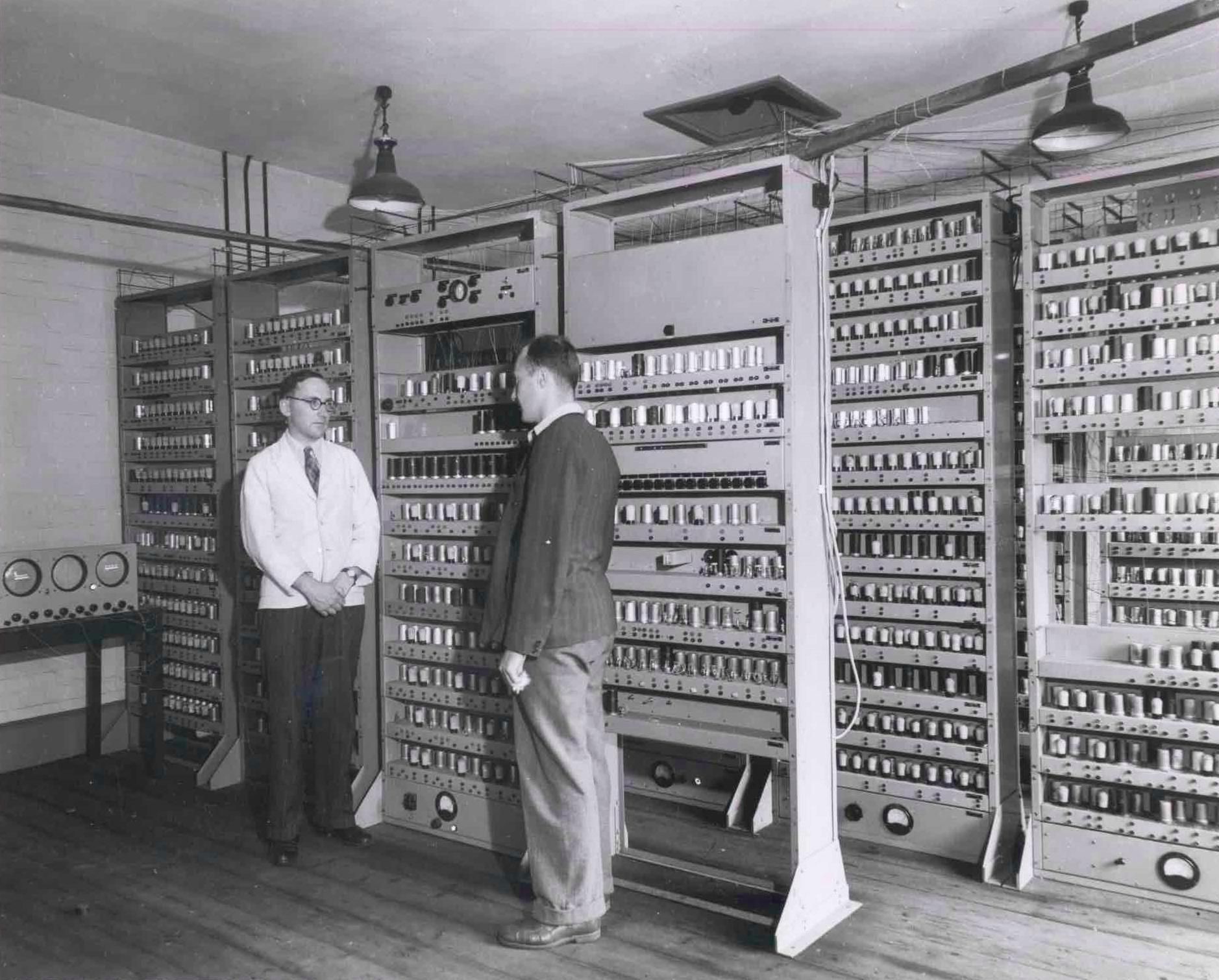

Релейные машины были очень быстро вытеснены электронными, гораздо более производительными и надежными. Первой действующей ЭВМ стал ENIAC (США, 1945-196гг.). Эта и несколько других первых ЭВМ были ламповыми, т.е. основными внутренними элементами в них были электронные лампы. Они работали согласно принципам Бэббиджа, и предоставляли фантастические (по тем временам) возможности вычислений. Но эти первые ЭВМ не имели другого важнейшего качества – программа не хранилась в памяти машины, а набиралась достаточно сложным образом с помощью внешних коммутирующих устройств.

Огромный вклад в теорию развития ЭВМ на начальном этапе внес американский математик Джон фон Нейман.

Джон Фон Нейман

Он сформулировал принципы, совокупность которых породила классическую (фон-Неймановскую) архитектуру ЭВМ. Один из важнейших принципов – принцип хранимой программы – требует, чтобы программа закладывалась в память машины так же, как в нее закладывается исходная информация. Первая ЭВМ с хранимой программой была построена в 1949 году в Великобритании (EDSAC).

Поколения ЭВМ

В истории вычислительной техники существует периодизация ЭВМ по поколениям. В ее основу изначально был положен физико-технический принцип (по используемым в ней физическим элементам и технологии их изготовления). Границы поколений во времени размыты, т.к. в одно и то же время выпускались машины разного уровня. Когда приводят даты, то говорят о промышленном производстве; проектирование велось раньше, а встретить в эксплуатации старые машины можно и сегодня.

Разделение ЭВМ по признакам весьма относительно. Первые ЭВМ были штучными изделиями, на которых отрабатывались основные принципы, и их не относят к какому-либо поколению. Нет единодушия и при определении признаков пятого (будущего) поколения. В середине 80-х годов XX века считалось, что основной признак пятого поколения – полновесная реализация принципов искусственного интеллекта. Эта задача оказалась значительно сложнее, чем виделось в то время, и многие специалисты снижают планку требований к этому этапу (а некоторые даже считают, что он уже состоялся). В то же время среди машин четвертого поколения разница чрезвычайно велика, поэтому их подразделяют на две категории – А и Б.

В табл. 5 приведены основные принципы разделения ЭВМ по поколениям.

Чем младше поколение, тем отчетливее классификационные признаки. ЭВМ первых трех поколений сегодня – в лучшем случае музейные экспонаты. Непосредственно пользователя к машинам первых трех поколений не пускали – их обслуживали специальные инженеры, системные программисты и операторы, а пользователь передавал им колоду перфокарт или рулон перфоленты с программой и входными данными задачи. В машинах первых двух поколений доминировал монопольный режим работы, в третьем поколении добавился более выгодный экономически и удобный для пользователей режим работы через выносные терминалы с разделением времени.

Начиная со второго поколения, машины стали делиться на большие, средние и малые по признакам вычислительных возможностей, размеров и стоимости.

Переход к машинам третьего поколения стал возможен с появлением интегральных технологий в электронике. На одной плате (интегральной схеме – ИС) без пайки «выращивались» сложные схемы, содержащие десятки транзисторов и резисторов.

При продвижении от первого поколения ЭВМ к третьему радикально изменились возможности программирования. Написание программ в машинном коде для машин первого поколения и чуть более простое на Ассемблере для машин второго поколения – занятие, которое незнакомо подавляющему большинству современных программистов. Появление языков высокого уровня (ЯВУ) и трансляторов с них было радикальным шагом к широкому расширению круга программистов. Научные работники и инженеры стали сами писать программы для решения своих задач.

В третьем поколении ЭВМ появились крупные унифицированные серии машин , родственных по архитектуре и программному обеспечению. Для таких серий разрабатывалось единое программное обеспечение, и некоторые узлы внутри разных машин одной серии были взаимозаменяемы. Например, в США было популярное семейство больших и средних машин IBM 360/370, в СССР – ЕС ЭВМ (единая серия ЭВМ), СМ ЭВМ (система малых ЭВМ) и «Электроника» (серия мини-ЭВМ).

Персональные компьютеры

В 1971 г. компанией «Intel» (США) был создан микропроцессор – устройство, реализующее на одной микросхеме функции процессора – центрального узла ЭВМ. Последствия этого оказались огромны как для вычислительной техники, так и для научно-технического прогресса в целом. Были созданы персональные компьютеры (ПК, PC – Personal Computer) – небольшие и недорогие ЭВМ, способные аккумулировать и усиливать интеллектуальные возможности своего персонального хозяина (впрочем, как и всякое техническое устройство, ПК способен и на обратный эффект). Началом массового появления ПК стал 1976 г. – год появления компьютера «Apple». За несколько лет было продано более 2 млн. экземпляров этих компьютеров, и ПК стал объектом массового производства.

В 1981 г. фирма IBM представила свой персональный компьютер IBM PC. Его модели XT (1983), AT (1984), Pentium (1990) стали, каждая в свое время, ведущими на мировом рынке. Основным успехом компьютеров IBM стали принципы открытой архитектуры и программной совместимости сверху вниз. Согласно этим принципам, ПК представляет собой не единое целое, а связанный набор необходимых для работы узлов.

Любой узел может быть заменен на аналогичный или на более современный без ущерба для остальных составляющих ПК (это принцип открытой архитектуры, или принцип аппаратной совместимости). Любая программа, предназначенная для компьютера более старшего поколения, может быть выполнена на компьютере более молодого поколения, т.е. с большими возможностями (это принцип программной совместимости сверху вниз). Благодаря этим принципам, пользователь мог приобретать ПК минимальной конфигурации, и затем вставлять в него дополнительные или более современные устройства, вплоть до главных – процессора и запоминающего устройства – без ущерба для остального аппаратного и программного обеспечения компьютера.

Принципы открытой архитектуры и аппаратной совместимости оказались настолько привлекательными, что компьютеры семейства IBM PC занимают сейчас более 90% рынка персональных компьютеров, а остальные семейства ПК (Macintosh фирмы «Apple», Yamaha и др.), не обладающие этими свойствами, занимают все вместе не более 10% рынка (в основном в США в узконаправленных областях). Благодаря открытой архитектуре IBM PC появилось множество разных производителей устройств для него, и вскоре фирма IBM утратила лидерство в производстве ПК. Когда сейчас говорят о компьютерах IBM, имеют ввиду не фирму — производитель (а их несколько тысяч по всему миру), а семейство компьютеров.

Перечислим основные характеристики ПК:

- невысокая стоимость (доступная для приобретения в личное пользование);

- наличие «дружественной» операционной и интерфейсной систем, которые максимально облегчают пользователю работу с компьютером;

- наличие развитого и недорогого (сравнимого со стоимостью компьютера) набора периферийных устройств в настольном исполнении;

- наличие недорогих аппаратных и программных ресурсов общего назначения, позволяющих решать реальные задачи по многим видам профессиональной деятельности.

За четверть века, прошедшие с момента создания ПК, сменилось несколько их поколений: 8-, 16-, 32-, 64-битные.

Многократно усовершенствовались внешние устройства, программное обеспечение, операционное окружение, включая сети, системы связи и многое другое. Персональный компьютер, изначально разрабатывавшийся как «персональный усилитель интеллекта», стал в ряде случаев ядром автоматизированного рабочего места – в банке, офисе, магазине и др.

Источник: dzen.ru

6 мая 1949 года EDSAC выполнил свою первую программу Это был ответ Великобритании американскому ENIAC

Э лектронная вычислительная машина EDSAC была создана в 1949 году Морисом Уилксом и его коллегами из Кембриджского университета. 6 мая машина выполнила свою первую программу – вычисление таблицы квадратов чисел от 0 до 99, а месяц спустя компьютер был представлен широкой публике.

EDSAC стал результатом «гонки вооружений» между США и Великобританией за первенство в разработке высокопроизводительных ЭВМ военного назначения. США вкладывала крупные средства в проект ENIAC, а Министерство обороны Великобритании инвестировало в аналогичные проекты в Манчестерском и Кембриджском университетах. По словам профессора Джона Агара, военная и государственная поддержка исследований вычислительной техники на этапе ее становления сыграла решающую роль в развитии ЭВМ и компьютерных технологий в целом.

В 1953 году под руководством Ренвика и Уилкса началась разработка второй модели ЭВМ – EDSAC-2. В новой версии появились постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) и возможность микропрограммного управления.

Да, EDSAC был создан для военных нужд, а сам проект курировался Министерством обороны Великобритании, но разработчики все же не удержались и позволили себе немного свободы творчества, создав бесплатное приложение OXO – первую в истории компьютерную игру с выводом на дисплей.

876 Комментировать —>

Использованные источники: Copyright Department of Computer Science and Technology, University of Cambridge. Reproduced by permission (x2) (CC BY)

Источник: digitalocean.ru

2. История развития вычислительной техники, 20-ый век

Электронные устройства начали появляться с середине (XX) века. Наряду с механическими устройствами стали использоваться электромеханические реле.

В (1944) году под руководством американского математика и физика Говарда Айкена была запущена машина под названием « Марк-1 ». Она была выпущена по контракту с фирмой IBM и впервые реализовала идеи Чарльза Бэббиджа.

Рис. (1) Говард Айкен

В середине (50)-х годов под руководством Н.И. Бессонова была сконструирована машина РВМ-1 . Это была одна из самых мощных релейных машин, которая выполняла до (20) умножений в секунду.

Электронные машины быстро вытеснили релейные, т.к. были более производительными и надёжными.

В конце (30)-х годов в США, Германии, Великобритании начинается активная работа над разработкой электронных устройств. К этому времени электронные лампы, ставшие технической основой устройств обработки и хранения цифровой информации, уже широко применялись в радиотехнических устройствах.

Первой действующей ЭВМ стал ENIAC (США, (1945 – 1946) гг.). ENIAC в переводе означает «электронно-числовой интегратор и вычислитель».

Руководили её созданием Джон Моучли и Преспер Эккерт , продолжившие начатую в конце (30)-х годов работу Джорджа Атанасова .

Вес ENIAC был около (30) тонн, состоял из (17 468) ламп, (70 000) резисторов и (10 000) конденсаторов. Сейчас, конечно, вычислительная мощность ENIAC , в сравнении даже с нашими домашними ПК, смешная: около (5000) операций сложения в секунду. Такая машина потребляла столько энергии, сколько могло бы хватить на обеспечение небольшого предприятия.

Рис. (2) ENIAC

Рис. (3) Секретный британский компьютер Колосс, запущенный в (1944) году

Вводить информацию в такие компьютеры приходилось с помощью специальных коммутирующих устройств очень сложным образом, при этом программа в памяти компьютера не сохранялась.

Джон фон Нейман — венгро- американский математик, который сформулировал принципы работы ЭВМ.

Рис. (4) Джон фон Нейман

Одним из самых важных принципов оказался принцип хранимой программы. Каждая команда в программе кодировалась двоичным кодом и могла быть помещена в память компьютера. Джон фон Нейман также разработал классическую архитектуру ЭВМ. Первая ЭВМ с хранимой программой EDSAC была построена в Великобритании в (1949) г.

В (1951) г. была создана первая отечественная машина первая — МЭСМ («малая электронно-счётная машина»). Проектом руководил советский конструктор вычислительной техники Сергей Александрович Лебедев .

Рис. (5) МЭСМ

Рис. (6) Сергей Лебедев

Одной из самых лучших машин своего времени была БЭСМ-6 («большая электронно-счетная машина, (6)-я модель»), созданная в середине (60-х) годов и долгое время бывшая базовой машиной в обороне, космических исследованиях, научно-технических исследованиях в СССР.

Рис. (7) БЭСМ-(6)

Кроме машин серии БЭСМ выпускались и ЭВМ других серий — « Минск », « Урал », М-20 , « Мир » и другие, созданные под руководством И.С. Брука и М.А. Карцева, Б.И. Рамеева, В.М. Глушкова, Ю.А.

Базилевского и других отечественных конструкторов и теоретиков информатики.

Источник: www.yaklass.ru