В США разработки ЭВМ проводились, начиная примерно с 1937 – 1939 г.г. В 1937 году Клод Шеннон показал, что существует соответствие один-к-одному между концепциями булевой логики и некоторыми электронными схемами, которые получили название «логические вентили» , которые в настоящее время повсеместно используются в цифровых компьютерах. Работая в МТИ , в своей основной работе он продемонстрировал, что электронные связи и переключатели могут представлять выражение булевой алгебры .

| 23 | Любимов Е.Б. |

Архитектура ЭВМ Так своей работой » A Symbolic Analysis of Relay and Switching Circuits » он создал основу для практического проектирования цифровых схем. В 1937 году Джон Винсент Атанасов, работавший в колледже города Эймс штата Айова, сформулировал, а в 1939 году опубликовал окончательный вариант своих концепций проектируемой машины: — «В своей работе компьютер будет использовать электричество и достижения электроники.

Бренды Советской эпохи «Советские ЭВМ»

Вопреки традиции его работа будет основана на двоичной, а не на десятичной системе счисления. Основой запоминающего устройства послужат конденсаторы, содержимое которых во избежание ошибок будет периодически обновляться.

Вычисления будут проводиться с помощью логических, а не математических действий» . Атанасов проделал расчеты, целью которых было определение оптимального основания системы счисления для выполнения машинных вычислений. Результатом было иррациональное число е=2,71828 . Так как невозможно использовать такое основание, то Атанасов выбрал для машинных вычислений целочисленную систему счисления с основанием равным 2. В 1939 году Атанасов вместе со своим ассистентом — Клиффордом Э.Берри — построил и испытал первую вычислительную машину.

Они решили назвать ее АВС ( Atanasoff Berry Computer ). Из-за недостатка средств и отсутствия заинтересованности со стороны академической среды им пришлось прервать работу, которую позже довели до конца другие. Во время военной неразберихи безрезультатно закончились и попытки Атанасова запатентовать свое изобретение.

В ноябре 1937 года Джорж Стибиц ( Штибиц ) завершил в Bell Labs создание компьютера « Model K » на основе релейных переключателей. В конце 1938 года Bell Labs санкционировала исследования по новой программе, возглавляемые Стибицем (Штибицем). В результате этого, 8 января 1940 года был завершён Complex Number Calculator , умеющий выполнять вычисления над комплексными числами. 11 сентября 1940 года в Дартмутском колледже , на демонстрации в ходе конференции Американского математического общества, Стибиц отправлял компьютеру команды удалённо, по телефонной линии с телетайпом. Это был первый случай, когда вычислительное устройство использовалось

| 24 | Любимов Е.Б. |

Архитектура ЭВМ удалённо . Среди участников конференции и свидетелей демонстрации были Джон фон Нейман , Джон Моучли и Норберт Винер , написавший об увиденном в своих мемуарах. Рис. 14.

Какой путь прошли компьютеры до наших дней? 1905-2019 [ЭВОЛЮЦИЯ КОМПЬЮТЕРОВ]

Компьютер Атанасова—Берри Компьютер ABC ( Atanasoff-Berry Computer ), созданный в 1939 году Джоном Винсентом Атанасовым ( John Vincent Atanasoff ) и Клиффорд Берри ( Clifford E. Berry ) в Университете штата Айова был первым в мире электронным цифровой компьютер. Конструкция насчитывала более 300 электровакуумных ламп, в качестве памяти использовался вращающийся барабан. Несмотря на то, что машина ABC не была программируемой, она была первой, использующей электронные лампы в сумматоре. Соавтор изобретателей вычислительной машины ENIAC Джон Моучли изучал ABC в июне 1941 года, и между историками существуют споры о степени его влияния на разработку машин, последовавших за ENIAC . ABC был почти забыт, до тех пор, пока в центре внимания не оказался иск « HONEYWELL против Sperry Rand », постановление по которому аннулировало патент на ENIAC (и некоторые другие патенты), из-за того что, помимо других причин, работа Атанасова была выполнена раньше. В 1939 году в Endicott laboratories в IBM началась работа над Harvard Mark I . Официально известный как Automatic Sequence Controlled Calculator , Mark I был электромеханическим компьютером общего назначения, созданного с финансированием

| 25 | Любимов Е.Б. |

Архитектура ЭВМ IBM и при помощи со стороны персонала IBM , под руководством гарвардского математика Говарда Айкена ( Howard Aiken) . Проект компьютера, названный Mark I , был создан под влиянием Аналитической машины Ч. Бэббиджа . В нём использованы десятичная арифметика, колёса для хранения данных и поворотные переключатели в дополнение к электромагнитным реле . Машина программировалась с помощью перфоленты, и имела несколько вычислительных блоков, работавших параллельно. Более поздние версии имели несколько считывателей с перфоленты, и машина могла переключаться между считывателями в зависимости от состояния.

Тем не менее, машина была не совсем Тьюринг-полной. Mark I был перенесён в Гарвардский университет и начал работу в мае 1944 года. Рис.

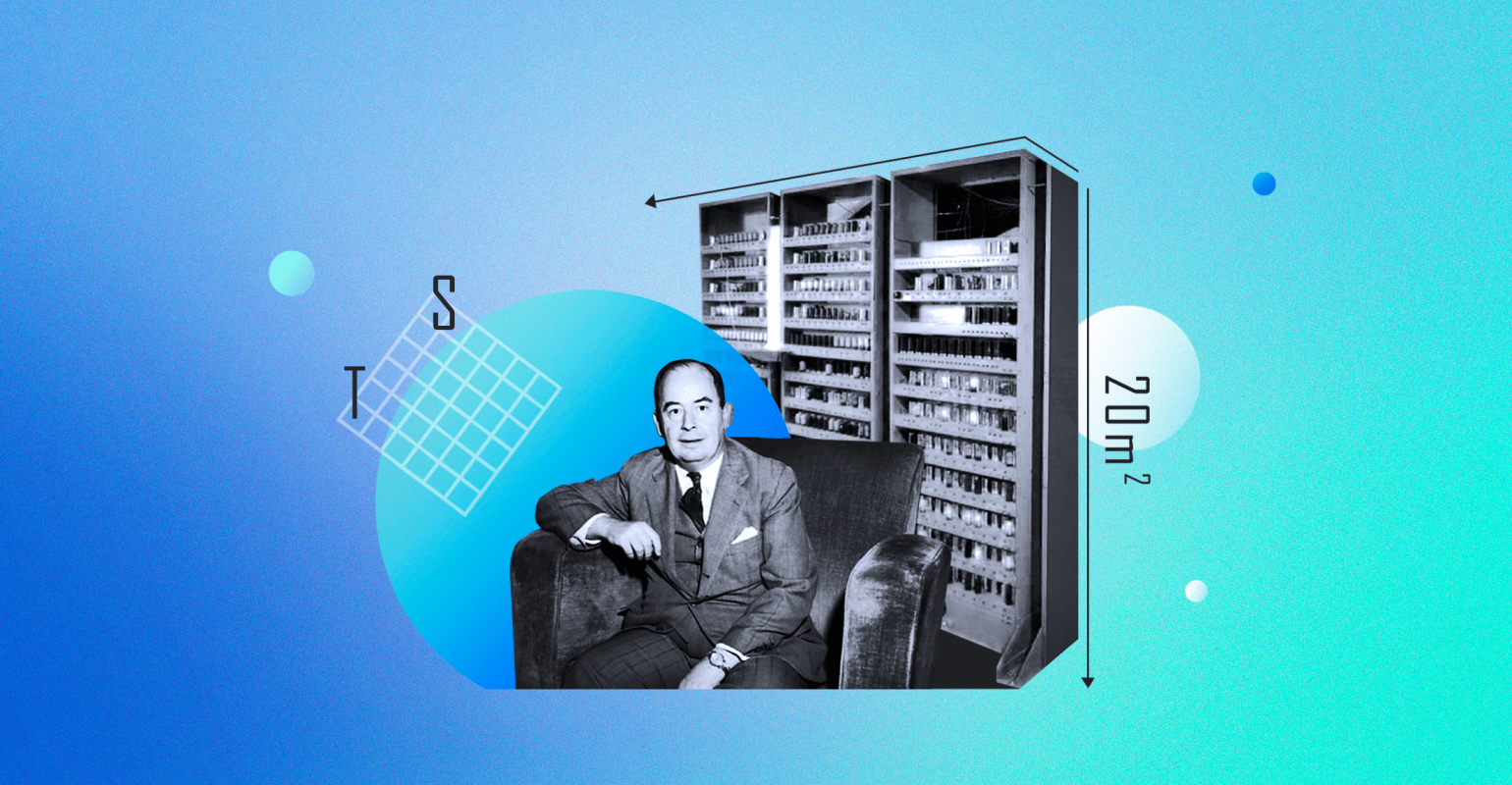

15 . Общий вид машинного зала ВМ ENIAC В октябре 1945 года в США был создан первый компьютер ENIAC ( Electronic Numerical Integrator And Calculator — электронный числовой интегратор и вычислитель). первый электронный компьютер общего назначения Американский компьютер ENIAC публично доказал применимость электроники для масштабных вычислений. Это стало ключевым моментом в разработке вычислительных машин, прежде всего из-за огромного прироста в скорости вычислений, но также и по причине появившихся возможностей для миниатюризации. Созданная под руководством Джона Мочли и Дж. Преспера Эккерта ( J. Presper Eckert ), эта машина была в 1000 раз быстрее, чем все другие машины того времени. Разработка ENIAC продлилась с 1943 до 1945 года. В то время, когда был предложен данный проект,

| 26 | Любимов Е.Б. |

Архитектура ЭВМ многие исследователи были убеждены, что среди тысяч хрупких электровакуумных ламп многие будут сгорать настолько часто, что ENIAC будет слишком много времени простаивать в ремонте, и тем самым, будет практически бесполезен. Тем не менее, на реальной машине были выполнены баллистические расчёты.

Быстродействие ЭВМ обеспечивало выполнение несколько тысяч операций в секунду. ENIAC потреблял мощность в 160 кВт. Работа машины в течение нескольких часов прерывалась сбоями из-за очередной сгоревшей лампы. Конструкция ENIAC , безусловно, удовлетворяет требованию полноты по Тьюрингу . Но «программа» для этой машины «записывалась» коммутацией соединительных кабелей и переключателей.

Это основное отличие ENIAC от машин с хранимой программой, появившихся позже. Тем не менее, в то время, вычисления, выполняемые без помощи человека, рассматривались как достаточно большое достижение, и целью программы было тогда решение только одной единственной задачи . Улучшения конструкции ВМ были завершены в 1948 году . Они дали возможность исполнения программы, записанной в специальной памяти, что сделало программирование более систематичным, менее «одноразовым» достижением.

Переработав идеи Эккерта и Мочли, а также, оценив ограничения ENIAC , Джон фон Нейман написал широко цитируемый отчёт, описывающий проект компьютера ( EDVAC ), в котором и программа, и данные хранятся в единой универсальной памяти. Принципы построения этой машины стали известны под названием « архитектура фон Неймана » и послужили основой для разработки первых по-настоящему гибких, универсальных цифровых компьютеров. В ЭВМ первого поколения использовались электронные лампы . Так, фирма IBM в 1952 году выпустила первый промышленный компьютер IBM-701 , содержащий 4000 электронных ламп и 12000 германиевых диодов. Один компьютер этого типа занимал площадь порядка 30 кв. метров, потреблял много электроэнергии, имел низкую надежность. Поиск неисправности составлял 3-5 дней. Оперативная память ЭВМ первого поколения — память на магнитных сердечниках (англ. magnetic core memory ) или ферритовая память (англ. ferrite memory ) — запоминающее устройство, хранящее информацию в виде направления

| 27 | Любимов Е.Б. |

Архитектура ЭВМ намагниченности небольших ферритовых сердечников, обычно имеющих форму кольца. Ферритовые кольца расставлялись в прямоугольную матрицу и через каждое кольцо проходило, в зависимости от конструкции запоминающего устройства, от двух до четырёх проводов для считывания и записи информации.

Память на магнитных сердечниках была основным типом компьютерной памяти с середины 1950-х и до середины 1970-х годов. Рис. 15. Память на ферритовых сердечниках.

Каждый сердечник — один бит Первой работающей машиной с архитектурой фон Неймана стал манчестерский компьютер «Baby» — Small-Scale Experimental Machine ( Малая экспериментальная машина ), созданный в Манчестерском университете в 1948 году; в 1949 году за ним последовал компьютер Манчестерский Марк I , который уже был полной системой, с трубками Уильямса и магнитным барабаном в качестве памяти, а также с индексными регистрами. Другим претендентом на звание «первый цифровой компьютер с хранимой программой» стал EDSAC , разработанный и сконструированный в Кембриджском университете . Заработавший менее чем через год после « Baby », он уже мог использоваться для решения реальных проблем. На самом деле, EDSAC был создан на основе архитектуры компьютера EDVAC , наследника ENIAC . В отличие от ENIAC , использовавшего параллельную обработку, EDVAC располагал единственным обрабатывающим блоком. Такое решение было проще и надёжнее, поэтому такой вариант становился первым реализованным после каждой очередной волны миниатюризации. Многие считают, что Манчестерский Марк I / EDSAC / EDVAC стали «Евами», от которых ведут свою архитектуру почти все современные компьютеры.

| 28 | Любимов Е.Б. |

Архитектура ЭВМ Первый универсальный программируемый компьютер в континентальной Европе был создан командой учёных под руководством Сергея Алексеевича Лебедева из Киевского института электротехники СССР, Украина. ЭВМ МЭСМ (Малая электронная счётная машина) заработала в 1950 году . Она содержала около 6000 электровакуумных ламп и потребляла 15 кВт.

Машина могла выполнять около 3000 операций в секунду. Другой машиной того времени была австралийская CSIRAC , которая выполнила свою первую тестовую программу в 1949 году . В октябре 1947 года директора британской компании Lyons все его предшественники изготовлялись в единичном экземпляре. Компьютер состоял из 5200 электровакуумных ламп, и потреблял 125 кВт энергии.

Использовались ртутные линии задержки, хранящие 1000 слов памяти, каждое по 11 десятичных цифр плюс знак (72-битные слова). В отличие от машин IBM, оснащаемых устройством ввода с перфокарт, UNIVAC использовал ввод с металлизированной магнитной ленты стиля 1930-х, благодаря чему обеспечивалась совместимость с некоторыми существующими коммерческими системами хранения данных. Другими компьютерами того времени использовался высокоскоростной ввод с перфоленты и ввод/вывод с использованием более современных магнитных лент. Первой советской серийной ЭВМ стала Стрела , производимая с 1953 на Московском заводе счётно-аналитических машин .

| 29 | Любимов Е.Б. |

Источник: studfile.net

Первый электронный компьютер

Морис Уилкс (справа) в Кембриджской лаборатории, 1937 г.

Первый “полностью электронный” компьютер EDSAC

Американский компьютер EDVAC — “прототип-соперник” EDSAC

Джон Уиллиам Мокли

Морис Уилкс, Борис Малиновский и Фрэнк Лэнд — участник первых компьютерных проектов (слева направо) на конгрессе в Киеве, 1998

К 100-летию его создателя — Мориса Уилкса

6 мая 1949 г. профессор Кембриджского университета Морис Уилкс (1913—2010) вычислил квадраты чисел от 0 до 99 на своей “первой в мире полностью электронной” ЭВМ EDSAC (Electronic Delay Storage Automatic Calculator) с “фон-Ноймановской архитектурой”, управлявшейся хранимой в памяти программой, что можно считать “днем рождения электронных компьютеров”.

Строго говоря, “самый первый компьютер” с управляющей программой и памятью — это Z-3 Конрада Цузе (Берлин, 1941 г.), но его основными элементами были телефонные реле.

В 1934 г. Уилкс окончил Кембриджский колледж Св. Джона (основан в 1511 г.), где учились поэт-романтик Вильям Вордсфорт (William Wordsworth, 1770—1850), математик Брук Тейлор (1685—1731, ряд Тейлора), физик Поль Дирак (1902—1984) и еще девять Нобелевских лауреатов.

Потом он поступил в легендарную Кавендишскую лабораторию (физфак Кембриджа), где в 1937-м защитил диссертацию о распространении радиоволн в ионосфере и остался ассистентом в лаборатории математики, а потом в новой лаборатории вычислительной техники. В 1939—1945 гг. служил в армии инженером по радиолокации и вернулся уже на должность заведующего.

В мае 1946 г. знакомый Уилкса астроном Лесли Джон Комри (1893—1950) привез доклад знаменитого математика Яноша фон Ноймана (с 1931 г. работал в США; известен как Джон фон Нойман) о начавшемся в США проекте ЭВМ EDVAC (First Draft of a Report on the EDVAC). Комри одолжил его Уилксу на одну ночь (!).

Л. Дж. Комри, в 1918 г. молодой новозеландский доброволец, на фронте лишился ноги и страдал сильной глухотой; потеряв подвижность, он еще в госпитале увлекся счетной машиной. Потом занялся астрономией, математикой и вычислительной техникой и в 1938 г. создал первую британскую машинно-счетную станцию (первая в СССР — 1926 г.). В годы войны во главе 30 сотрудников рассчитывал таблицы для Королевских ВВС (как и группа И. Я. Акушского в Москве, при штабе ВВС).

Увлекшись концепциями фон Ноймана о записи и хранении программы в ЭВМ, Уилкс сумел попасть на лекции “Теория и методы конструирования электронных цифровых компьютеров” в Школе Мура при Пенсильванском университете (август 1946 г.). Опоздав к началу, он успел к детальному описанию ENIAC и обсуждению принципов создания EDVAC, познакомился с математиками Дугласом Р. Хэртри (численный анализ в атомной физике) и Германом Х. Гольдштайном, конструкторами Джоном У. Мокли, Джоном Пр. Экертом и Ховардом Х. Айкеном и обсуждал с ними проблемы развития ЭВМ

Уилкс писал: “Главное событие моей жизни — в 1946 г. удалось прослушать уникальный учебный курс по компьютерам, который произвел на меня сильнейшее впечатление; о достижениях школы Мура и других зачинателей компьютерной техники тогда знали немногие. Слушателями этого курса были 28 человек из 20 организаций. Основные преподаватели — Дж. Мокли и Пр. Экерт, успешные разработчики ENIAC (первая большая ЭВМ, но без программ в памяти) и принципов конструирования EDVAC, они научили нас принципам построения цифрового компьютера…”.

В Кембридже ЭВМ EDSAC Уилкса с хранимой программой сделали силами математической лаборатории к 6 мая 1949 г. Судьба явно наградила его научное бескорыстие — он, сам того не ожидая, “пришел к финишу” первым, не имея “производственных мощностей”, чтобы соперничать с авторами EDVAC, казалось, бывшими “в пяти минутах” от успеха. Казалось…

Авторитет вошедшего в 1944 г. в “команду ЭВМ ENIAC” фон Ноймана привлек деньги военных на улучшенный проект — EDVAC. Однако в июне 1945 г. он сам обобщил результаты коллективных работ по ЭВМ в “том самом” отчете (101 стр.), где упоминал и принцип хранения программы в памяти компьютера вместе с данными (потому и названый “архитектура фон Ноймана”), и передал этот отчет куратору от армии по разработкам ЭВМ математику Г. Гольдштайну. Тот разослал его 24 ученым в США и Британии, поставив автором одного лишь фон Ноймана, что крайне разозлило Экерта и Мокли, фактически лишавшихся прав на собственные идеи и патенты.

Вдобавок ради “только что появившегося новичка” Гольдштайн грубо нарушил военную секретность, из-за которой они сами не могли опубликовать свои изобретения. Экерт так возненавидел Гольдштайна, что и три десятилетия спустя не желал находиться в одном с ним помещении.

Из-за патентного конфликта администрация требовала лишить разработчиков прав на личные финансовые выгоды. Мокли и Экерт возмутились такой постановкой вопроса и в марте 1946 г. ушли из института Мура, открыв свою фирму, а вскоре из проекта ушли и фон Нойман с Гольдштайном. Финальная смета EDVAC в пять раз (!) превысила проектную; работы затянулись на три года.

Десять лет труда над ЭВМ принесли Мокли и Экерту по 300 000 долл., но получены эти деньги были лишь от продажи их фирмы и за патенты на ENIAC, однако в 1973 г. Федеральный суд аннулировал их авторские права на ENIAC, так как они использовали идеи Джона Атанасова создавшего электронное устройство-прототип еще в начале 1940-х (даже не упомянув его).

Взгляды Уилкса и его европейских коллег позже выразил профессор Том Килбурн — автор ЭВМ “Манчестер МАРК-1” (1948—1950): “Тогда деньги не имели никакого отношения к нашей работе. Нас интересовала только наука — такие, как Гейтс, живут уже в другом мире”.

В 1949 г. Уилкс не знал, что работы по созданию ЭВМ ведутся не только в США — в разрушенном войной Киеве группа академика С. А. Лебедева уже детально разработала ЭВМ МЭСМ, а годом ранее, в 1948-м, в Москве академик И. С. Брук и Б. И. Рамеев запатентовали полный проект современной ЭВМ.

О своем “иностранном опыте” С. А. Лебедев докладывал госкомиссии: “Я имею данные по 18 американским машинам, это реклама без каких-либо сведений о том, как машины устроены. В вопросе постройки ЭВМ мы должны догонять заграницу (своими силами) и должны сделать это быстро. По данным заграничной литературы, проектирование и постройка машины ведется 5—10 лет, мы хотим построить ее за два года. Американские показатели следующие: время умножения на ENIAC — 5,5 мс, на EDVAC — 4 мс, на нашей машине 8—9 мс…”.

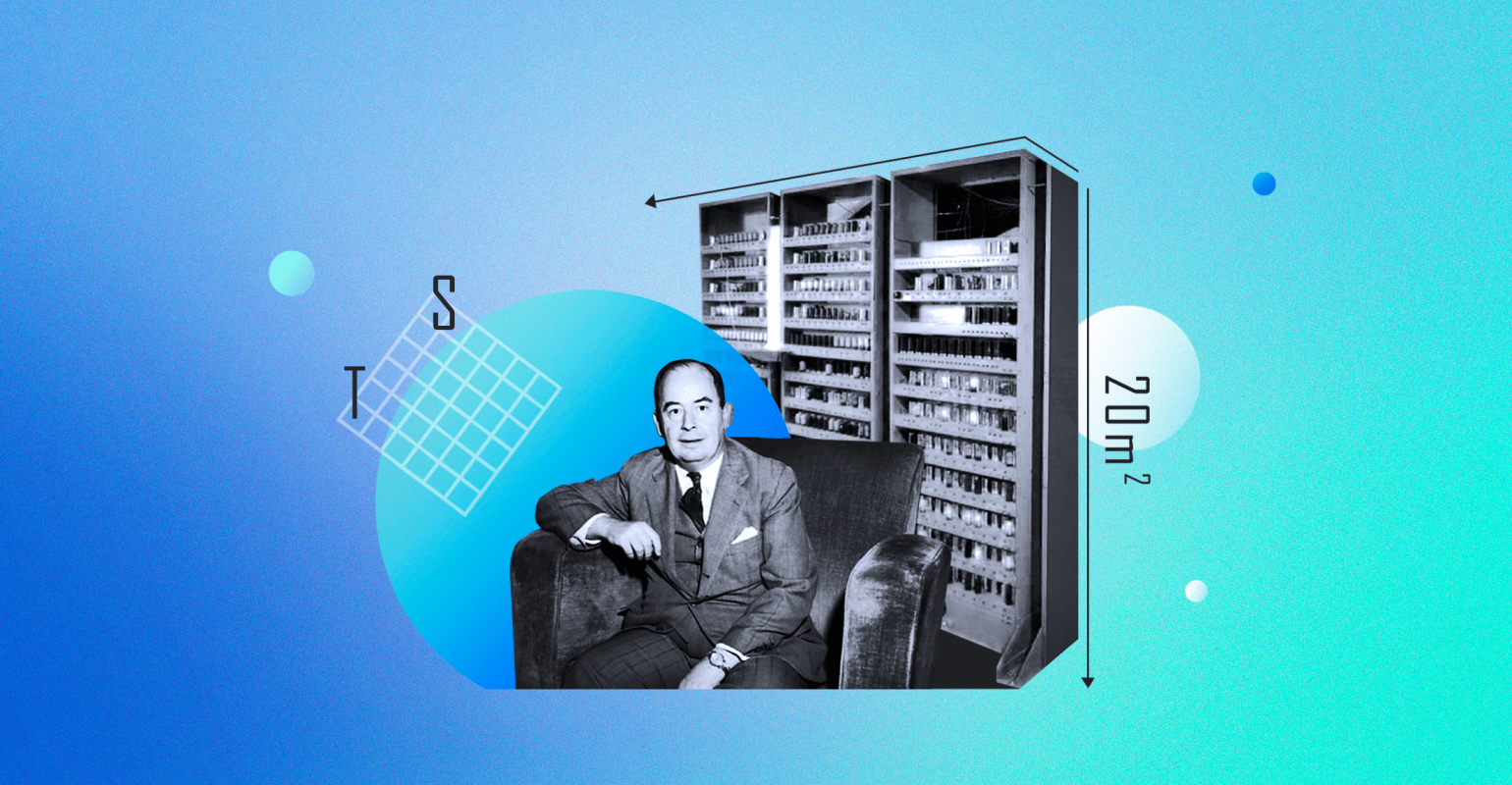

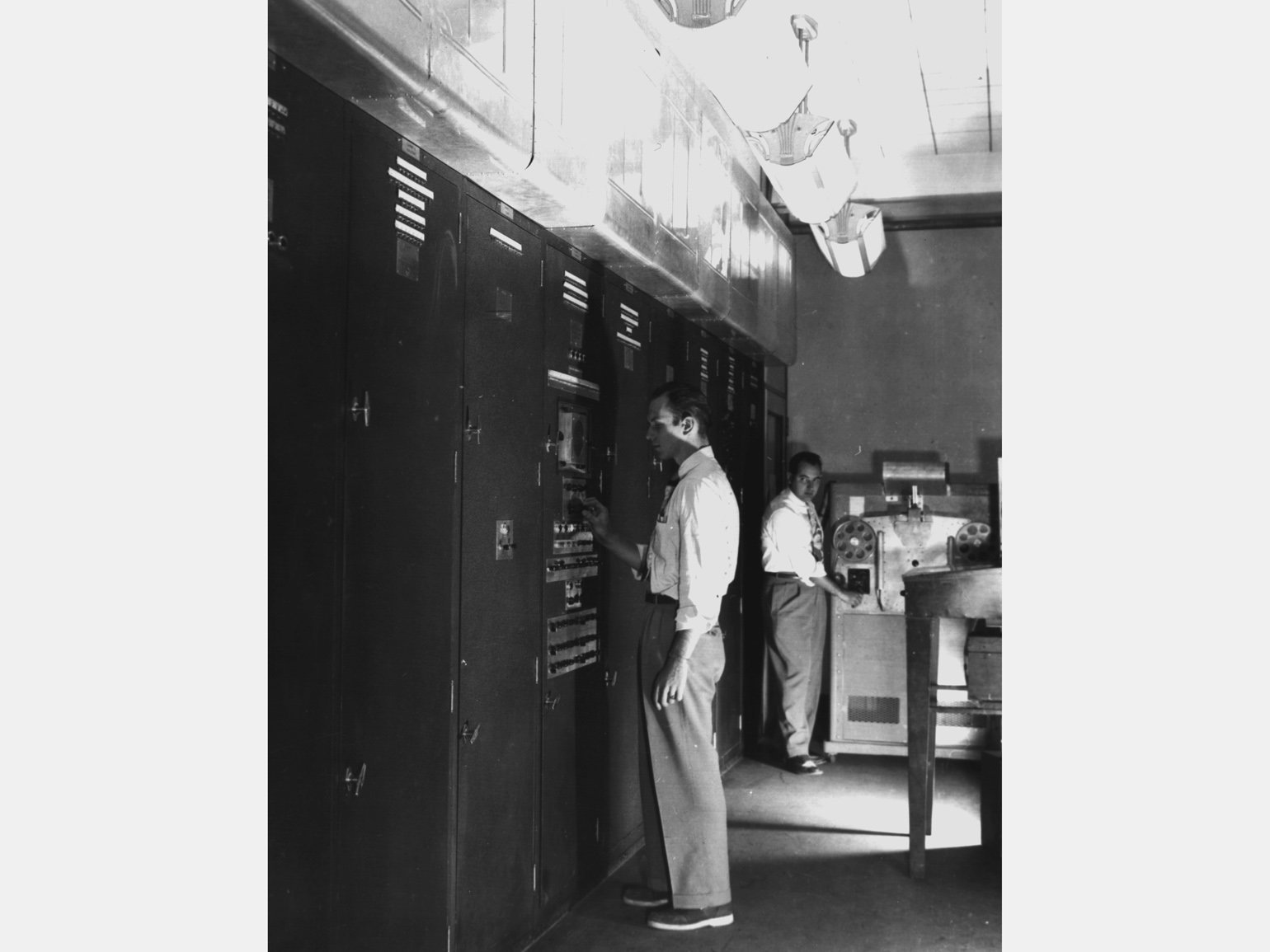

EDSAC почти повторял EDVAC — перфоленты ввода-вывода, 3000 электронных ламп, 32 ртутные ультразвуковые линии задержки (РУЛЗ), в каждой — 32 слова по 17 бит (с битом знака), всего 1024 знака (работали 512 двоичных слов). Дополнительные линии задержки поддерживали слова по 35 двоичных разрядов (включая бит знака), скорость 100—15 000 двоичных опс, мощность — 12 кВт, площадь — 20 м².

Но вот в программной части Уилкс стал первопроходцем. “Архаичное” двоичное кодирование команд он заменил кодами из букв и коротких английских слов и добавил мнемонику, отображая каждую команду заглавной буквой: S — “вычитание”, Т — “передать в память”, Z — “остановка машины” и т. д.

Этапным новшеством стала библиотека подпрограмм. Первые программисты записывали рутинные подпрограммы в блокноты, чтобы не составлять их заново, но в зависимости от места размещения подпрограммы в памяти изменялись адреса расположения ее команд и переменных, что было проблемой.

Уилкс автоматизировал настройку подпрограмм на точное место в памяти, написав несколько десятков унифицированных подпрограмм и собрав их в библиотеку: вычисления с плавающей запятой, комплексными числами, векторами и матрицами, логарифмы, функции, корни и т. д.

Теперь по короткой команде компьютер сам настраивал и размещал подпрограммы внутри основной программы. Библиотеку подпрограмм и мнемоническую схему, собиравшую их последовательности, он назвал assembly system (собирающая система) отсюда — “ассемблер”.

Еще одно, принципиально важное, изобретение Уилкса – микрокод (целая последовательность инструкций записывалась одной программной командой/строкой) позже названный “микропрограммированием”, придал ЭВМ дополнительную гибкость — система управления изменялась без изменения конструкции. Он же основал в 1957 г. Британское компьютерное общество и был его первым президентом.

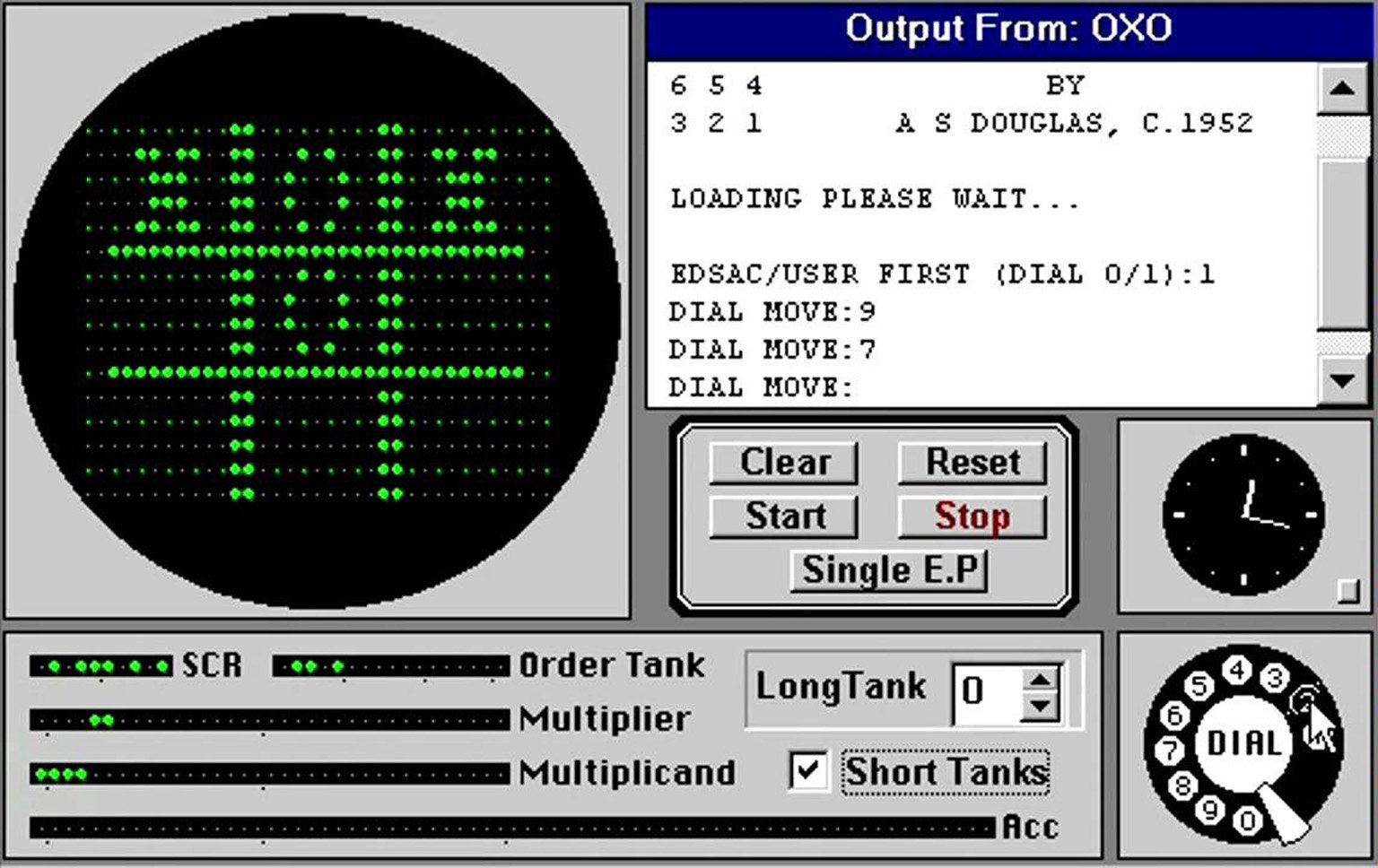

EDSAC много использовали; в 1952 г. А. Сэнди Дуглас даже сделал на нем (возможно, первую) игру в “крестики-нолики” — «OXO» с выводом на экран. В СССР в начале 1950-х ее же и шахматные задачки придумал персонал Лебедевской БЭСМ.

С 1965-го Уилкс был профессором (и до 1980 г. директором) института.

В 1998 г. его ждал сюрприз — участие в симпозиуме “Компьютер в Европе” (Киев), там ветераны-ассистенты С. А. Лебедева (Б. Н. Малиновский, З. Л. Рабинович и др.) возили его в “ту самую лабораторию” и институт, где в 1948-1951 гг. рождалась МЭСМ. Впечатлили старика Уилкса и прогулки по Киевскому художественному рынку на Андреевском спуске (у Дома Булгакова) в окружении ровесников — создателей первых советских ЭВМ.

Источник: www.itweek.ru

Принципы фон Неймана и первые компьютеры на их основе

Рассказываем, как фон Нейман присвоил себе чужие лавры, почему он ни в чём не виноват и что умели компьютеры, созданные на «не совсем его» идеях.

Иллюстрация: John von Neumann / EDSAC / Meery Mary для Skillbox Media

Марина Демидова

Программист, консультант, специалист по документированию. Легко и доступно рассказывает о сложных вещах в программировании и дизайне.

В 1946 году американский учёный Герман Голдстайн опубликовал доклад математика Джона фон Неймана «Предварительное рассмотрение логической конструкции электронно-вычислительного устройства». Автор доклада изложил принципы, ставшие основой архитектуры всех последующих поколений ЭВМ:

- Память компьютера состоит из ячеек, каждой из которых присвоен номер — адрес. Любая из ячеек доступна компьютеру в любой момент времени, и он может обратиться к её содержимому по адресу.

- Память компьютера используется как для хранения данных, так и для хранения программы. Команды и числа кодируются в двоичной системе счисления. Над командами можно производить те же операции, что и над числами. На этом принципе основана трансляция — перевод текста программы с языка высокого уровня на язык конкретной ЭВМ.

- Компьютером управляет программа, которая состоит из команд, хранящихся в последовательных ячейках памяти. Каждая команда выполняет операцию из набора операций, доступных компьютеру.

- Компьютер выполняет команды последовательно — от первой к последней, согласно порядку следования в программе. Этот порядок может быть изменён с помощью специальных команд в зависимости от результатов вычислений.

Как разрабатывалась архитектура фон Неймана

Первым в истории электронным компьютером был ENIAC, построенный в 1946 году в Пенсильванском университете США: огромное 30-тонное устройство, работавшее на 18 000 электронных ламп . Вычисления производились в десятичной системе, что сильно замедляло работу компьютера и приводило к перерасходу ламп.

ENIAC был не программируемой, а коммутируемой машиной — он управлялся с коммутационной панели. Чтобы задать программу, приходилось особым образом подсоединять провода: это могло продолжаться много часов и даже дней.

Создатели ENIAC Эккерт и Мокли видели его недостатки, поэтому ещё в 1943 году начали проектировать усовершенствованную модель электронного компьютера — да, в тот момент они даже не доделали ENIAC. Будущий компьютер назвали EDVAC (от англ. Electronic Discrete Variable Automatic Computer). Работа была строго засекречена.

Работая над EDVAC, Джон Эккерт впервые предложил идею программы, хранимой в памяти. Память EDVAC была выполнена на линиях задержки — особых трубках с ртутью, сохраняющих информацию. Данные кодировались в двоичной, а не в десятичной системе — это позволило сократить количество электронных ламп.

Спустя полтора года к Эккерту и Мокли в качестве научного консультанта присоединился Джон фон Нейман — известный математик и участник Манхэттенского проекта . Он сразу увидел перспективность новой ЭВМ и помог выбить финансирование у армии США.

Учёные были обязаны регулярно отчитываться перед военными о проделанной работе. Фон Нейман подготовил «Предварительный доклад о машине EDVAC», в котором описал её основные элементы и логику работы. Он отправил отчёт военному куратору Голдстайну, и тот был впечатлён глубиной идей и ясностью изложения основных концепций. Наплевав на секретность, он перепечатал и разослал отчёт европейским и американским учёным без ведома Эккерта и Мокли, а на титульном листе в качестве автора указал только фон Неймана.

Отчёт произвёл эффект разорвавшейся бомбы. А так как фон Неймана знали в научном мире, никто не сомневался, что он и был единственным автором документа. Так описанную в отчёте структуру ЭВМ назвали архитектурой фон Неймана.

Эккерт и Мокли были возмущены действиями Голдстайна — сами они из-за секретности не могли публиковать материалы о своей работе. Создатели EDVAC не сомневались, что их машина будет очень полезной для всего мира, а потому опасались, что им не дадут оформить патент на изобретение.

И не зря — потому что именно так всё и вышло. Администрация Пенсильванского университета настаивала, чтобы Мокли и Эккерт отказались от прав на EDVAC. Возмущённые изобретатели отвергли это требование и в 1946 году, сразу после запуска компьютера ENIAC, покинули университет. Через несколько месяцев из проекта ушли фон Нейман и Голдстайн, а работа над EDVAC затянулась ещё на несколько лет.

Первый американский компьютер с новой архитектурой

В итоге EDVAC завершили только в 1949 году, а «выкатили в прод» в 1951-м, после устранения всех багов. Он весил около восьми тонн и занимал 45 квадратных метров.

Компьютер использовал двоичную систему счисления — это позволило сократить количество электровакуумных ламп до 3600 штук (в ENIAC их было 18 000) — и умел проводить операции сложения, вычитания и деления. Объём памяти составлял 1024 слова — то есть около 5,5 килобайт. Причём в памяти хранились уже не только данные, но и сама программа.

EDVAC установили в Лаборатории баллистических исследований армии США — его работа была строго засекречена. Машина проработала до 1961 года, пока её не заменили на более современную.

Как английские конкуренты опередили американцев

После публикации отчёта фон Неймана в других странах тоже стали строить компьютеры с подобной архитектурой. Первый создали в Англии, давнем конкуренте Америки в компьютерной гонке — причём за два года до запуска EDVAC.

В 1946 году профессору Кембриджа Морису Уилксу попалась копия доклада фон Неймана — знакомый из США дал почитать на одну ночь. Уилкс оценил идеи и решил, что в будущем развитие ЭВМ пойдёт именно по такому пути.

Он пересёк океан, прибыл в Пенсильванский университет и прослушал лекции по EDVAC, а на обратном пути разработал логическую схему своего будущего компьютера, в дальнейшем названного EDSAC. Уилксу удалось добиться финансирования постройки ЭВМ Министерством обороны Великобритании, а сама машина заработала уже в 1949 году.

EDSAC почти полностью копировал архитектуру EDVAC, но при этом был компактнее: занимал площадь в 20 квадратных метров, состоял из 3000 электровакуумных ламп и использовал 32 ртутные линии задержки, дающие 1024 ячейки памяти.

Вычисления производились в двоичной системе, скорость расчётов составляла от десяти до пятнадцати тысяч операций в секунду, программа вводилась в память с помощью бумажной перфоленты, а выходные данные передавались на телетайп.

Первая программа для EDSAC рассчитывала квадраты положительных чисел от 0 до 99.

Первоначально все программы представляли собой длинные последовательности нулей и единиц: 1 — лампа горит, 0 — не горит. Профессор Уилкс нашёл более удобные способы записи команд — с помощью букв и коротких английских слов, например:

- S — «вычитание»;

- Т — «передать информацию в память»;

- Z — «остановка машины» и так далее.

Так именно для EDSAC впервые были разработаны мнемонические коды операций и транслятор — ассемблер.

Другим важным новшеством стала разработка библиотеки подпрограмм. Программисты уже были знакомы с этим понятием — Грейс Хоппер и её коллеги использовали подпрограммы на своей гарвардской машине. Правда, они записывали их в блокноты, чтобы каждый раз не составлять заново.

В EDSAC появилась возможность хранить подпрограммы в памяти и при необходимости вставлять их в уже работающие программы. Для этого достаточно было вызвать их из памяти короткой командой.

Мнемонику операций и библиотеку подпрограмм Уилкс назвал «собирающей системой» (от англ. assembly system) — ведь она собирала программу на машинном языке из мнемонических кодов и подпрограмм.

Сегодня языки программирования, в которых мнемонические имена операции соответствуют отдельным машинным инструкциям, называются языками ассемблера, а Мориса Уилкса считают создателем одного из первых подобных языков.

По заказу правительства Великобритании на EDSAC проводились расчёты ядерных испытаний. Кембриджский университет использовал его для расчётов в области теоретической химии, радиоастрономии и других научных задач. Например, именно с помощью EDSAC удалось рассчитать самое большое на тот момент простое число — 79-значное. Под эту задачу написали кучу программ: для вычислений с комплексными числами и числами с плавающей запятой, для расчётов векторов, матриц, тригонометрических функций.

В 1951 году для EDSAC была написана и первая интерактивная компьютерная игра — OXO, разновидность крестиков-ноликов. Для этого к компьютеру был подсоединён небольшой дисплей на основе электронно-лучевой трубки.

Легендарный EDSAC выключили только в 1958 году. Его заменил более совершенный компьютер, EDSAC 2, с памятью на ферритовых сердечниках, в котором использовались ещё и магнитные ленты.

- OneHalf: история компьютерного «коронавируса»

- Математика в жизни: где нужна и как избежать

- Big O Notation: что это такое и как её посчитать

Источник: skillbox.ru