История появления и развития компьютерных сетей. Компьютерные сети, которым посвящена данная книга, отнюдь не являются единственным видом сетей, созданным человеческой цивилизацией. Даже водопроводы Древнего Рима можно рассматривать как один из наиболее древних примеров сетей, покрывающих большие территории и обслуживающих многочисленных клиентов.

Другой, менее экзотический пример — электрические сети. В них легко можно найти аналоги компонентов любой территориальной компьютерной сети: источникам информационных ресурсов соответствуют электростанции, магистралям — высоковольтные линии электропередачи, сетям доступа — трансформаторные подстанции, клиентским терминалам — осветительные и бытовые электроприборы.

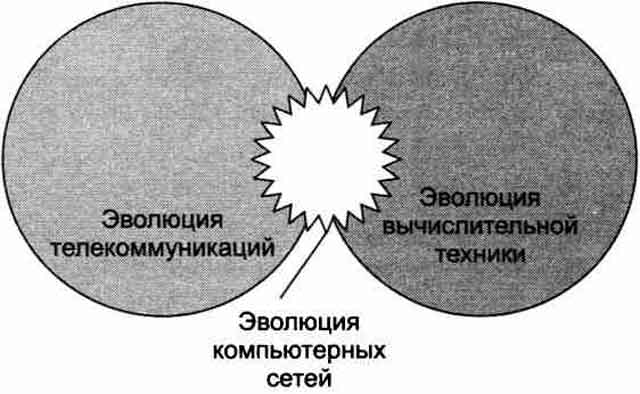

Компьютерные сети, называемые также сетями передачи данных, являются логическим результатом эволюции двух важнейших научно-технических отраслей современной цивилизации — вычислительной техники и телекоммуникационных технологий.

С одной стороны, компьютерные сети представляют собой группу компьютеров, согласованно решающих набор взаимосвязанных задач, обмениваясь данными в автоматическом режиме. С другой стороны, компьютерные сети могут рассматриваться как средство передачи информации на большие расстояния, для чего в них применяются методы кодирования и мультиплексирования данных, получившие развитие в различных телекоммуникационных системах (рис. 1.1) .

Перфокарты ничто по сравнению с этим устройством!

Системы пакетной обработки

Обратимся сначала к компьютерному корню вычислительных сетей. Первые компьютеры 50-х годов — большие, громоздкие и дорогие — предназначались для очень небольшого числа избранных пользователей. Часто эти монстры занимали целые здания. Такие компьютеры не были предназначены для интерактивной работы пользователя, а применялись в режиме пакетной обработки.

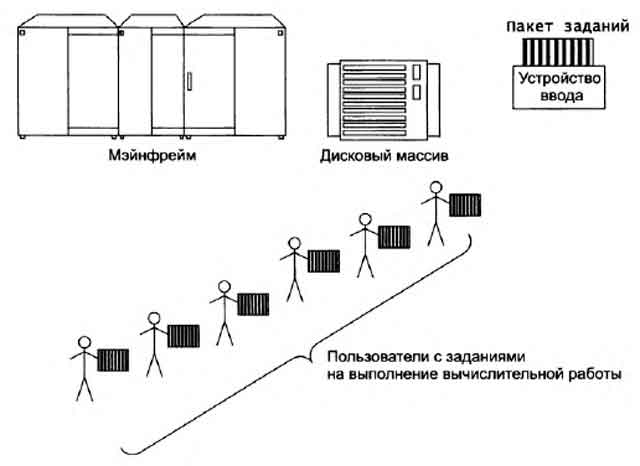

Системы пакетной обработки, как правило, строились на базе мэйнфрейма — мощного и надежного компьютера универсального назначения. Пользователи подготавливали перфокарты, содержащие данные и команды программ, и передавали их в вычислительный центр (рис. 1.2) .

Задания нескольких пользователей группировались в пакет, который принимался на выполнение. Оператор мэйнфрейма вводил карты пакета в компьютер, который обрабатывал задания в многопрограммном режиме, оптимизируя распределение процессора и устройств ввода-вывода между заданиями для достижения максимальной производительности вычислений. Распечатанные результаты пользователи получали обычно только на следующий день.

Таким образом, одна неверно набитая карта означала как минимум суточную задержку. Конечно, для пользователей интерактивный режим работы, при котором можно с терминала оперативно руководить процессом обработки своих данных, был бы удобнее. Но интересами пользователей на первых этапах развития вычислительных систем в значительной степени пренебрегали. Во главу угла ставилась эффективность работы самого дорогого устройства вычислительной машины — процессора, даже в ущерб эффективности работы использующих его специалистов.

Перфокарта и табулятор IBM | Как работал бизнес в середине XX века | История бизнеса

Многотерминальные системы — прообраз сети

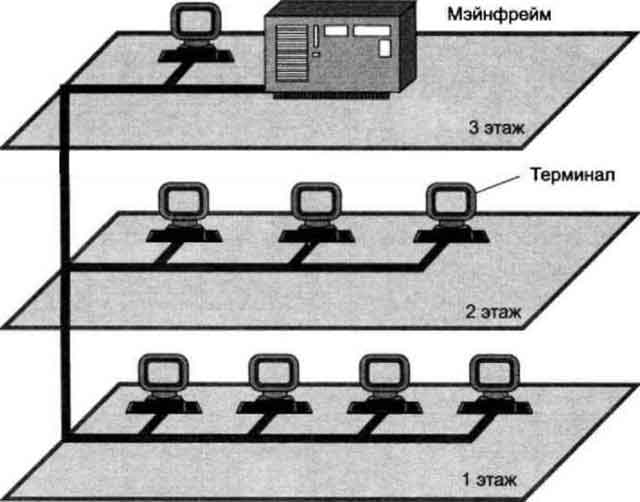

По мере удешевления процессоров в начале 60-х годов появились новые способы организации вычислительного процесса, которые позволили учесть интересы пользователей. Начали развиваться интерактивные многотерминальные системы разделения времени (рис. 1.3) . В таких системах каждый пользователь получал собственный терминал, с помощью которого он мог вести диалог с компьютером. Количество одновременно работающих с компьютером пользователей определялось его мощностью: время реакции вычислительной системы должно было быть достаточно мало, чтобы пользователю была не слишком заметна параллельная работа с компьютером других пользователей.

Терминалы, выйдя за пределы вычислительного центра, рассредоточились по всему предприятию. И хотя вычислительная мощность оставалась полностью централизованной, некоторые функции, такие как ввод и вывод данных, стали распределенными. Подобные многотерминальные централизованные системы внешне уже были очень похожи на локальные вычислительные сети. Действительно, рядовой пользователь работу за терминалом мэйнфрейма воспринимал примерно так же, как сейчас он воспринимает работу за подключенным к сети персональным компьютером.

Пользователь мог получить доступ к общим файлам и периферийным устройствам, при этом у него поддерживалась полная иллюзия единоличного владения компьютером, так как он мог запустить нужную ему программу в любой момент и почти сразу же получить результат. (Некоторые далекие от вычислительной техники пользователи даже были уверены, что все вычисления выполняются внутри их дисплея.)

Многотерминальные системы, работающие в режиме разделения времени, стали прообразом локальных вычислительных сетей.

Однако до появления локальных сетей нужно было пройти еще большой путь, так как многотерминальные системы хотя и имели внешние черты распределенных систем, все еще поддерживали централизованную обработку данных.

К тому же потребность предприятий в создании локальных сетей в это время еще не созрела в одном здании просто нечего было объединять в сеть, так как из-за высокой стоимости вычислительной техники предприятия не могли себе позволить роскошь приобретения нескольких компьютеров. В этот период был справедлив так называемый закон Гроша, который эмпирически отражал уровень технологии того времени. В соответствии с этим законом производительность компьютера была пропорциональна квадрату его стоимости. Отсюда следовало, что за одну и ту же сумму было выгоднее купить одну мощную машину, чем две менее мощных — их суммарная мощность оказывалась намного ниже мощности дорогой машины.

Компьютерные сети. Учебник для вузов. Олифер В., Олифер Н.

- Слушать на английском:

- Названия локальных серверов.

- Названия редакторов.

- Названия СУБД.

- Названия тегов HTML.

- Название почтовых клиентов.

- Названия языков программирования.

- Названия языков программирования.

- Тематический аудио класс.

Оглавление раздела «Компьютерные сети»

- Учебник. Компьютерные сети.

- Раздел «Компьютерные сети».Главная страница раздела

- Библиотека. Учебная и справочная литература.Книги и учебники ИТ-тематики.

- Рефераты. Информатика и программирование.Смотреть все

- Тематический аудио класс.Слушать слова и фразы IT тематики на английском.

Источник: hhrd.ru

От централизованных систем — к вычислительным сетям

Концепция вычислительных сетей является логическим результатом эволюции компьютерной технологии. Первые компьютеры 50-х годов — большие, громоздкие и дорогие — предназначались для очень небольшого числа избранных пользователей. Часто эти монстры занимали целые здания. Такие компьютеры не были предназначены для интерактивной работы пользователя, а использовались в режиме пакетной обработки.

Системы пакетной обработки

Системы пакетной обработки, как правило, строились на базе мэйнфрейма — мощного и надежного компьютера универсального назначения. Пользователи подготавливали перфокарты, содержащие данные и команды программ, и передавали их в вычислительный центр.

Перфокарты – это выполненные из плотной бумаги листы определенного формата, содержащие просечки (отверстия) в определенных местах. В этом случае определенное расположение просечек и определяло текст задания (программу), предназначенного для расчета на ЭВМ. Операторы вводили эти карты в компьютер, а распечатанные результаты пользователи получали обычно только на следующий день (рис. 10), Таким образом, одна неверно набитая карта означала как минимум суточную задержку.

Конечно, для пользователей интерактивный режим работы, при котором можно с терминала оперативно руководить процессом обработки своих данных, был бы гораздо удобней. Но интересами пользователей на первых этапах развития вычислительных систем в значительной степени пренебрегали, поскольку

пакетный режим — это самый эффективный режим использования вычислительной мощности, так как он позволяет выполнить в единицу времени больше пользовательских задач, чем любые другие режимы.

Во главу угла ставилась эффективность работы самого дорогого устройства вычислительной машины — процессора, в ущерб эффективности работы использующих его специалистов.

Многотерминальные системы — прообраз сети

По мере удешевления процессоров в начале 60-х годов появились новые способы организации вычислительного процесса, которые позволили учесть интересы пользователей. Начали развиваться интерактивные многотерминальные системы разделения времени (рис. 11). В таких системах компьютер отдавался в распоряжение сразу нескольким пользователям.

Каждый пользователь получал в свое распоряжение терминал, с помощью которого он мог вести диалог с компьютером. Причем время реакции вычислительной системы было достаточно мало для того, чтобы пользователю была не слишком заметна параллельная работа с компьютером и других пользователей. Разделяя таким образом компьютер, пользователи получили возможность за сравнительно небольшую плату пользоваться преимуществами компьютеризации.

Терминалы были рассредоточены по всему предприятию, находясь за пределами вычислительного центра.

Вычислительная мощность полностью централизованная, некоторые функции — такие как ввод и вывод данных — распределенные.

Такие многотерминальные централизованные системы внешне уже были очень похожи на локальные вычислительные сети. Действительно, рядовой пользователь работу за терминалом мэйнфрейма воспринимал примерно так же, как сейчас он воспринимает работу за подключенным к сети персональным компьютером. Пользователь мог получить доступ к общим файлам и периферийным устройствам, при этом у него поддерживалась полная иллюзия единоличного владения компьютером, так как он мог запустить нужную ему программу в любой момент и почти сразу же получить результат.

Таким образом, многотерминальные системы, работающие в режиме разделения времени, стали первым шагом на пути создания локальных вычислительных сетей. Но до появления локальных сетей нужно было пройти еще большой путь, так как многотерминальные системы, хотя и имели внешние черты распределенных систем, все еще сохраняли централизованный характер обработки данных. С другой стороны, и потребность предприятий в создании локальных сетей в это время еще не созрела — в одном здании просто нечего было объединять в сеть, так как из-за высокой стоимости вычислительной техники предприятия не могли себе позволить роскошь приобретения нескольких компьютеров. В этот период был справедлив так называемый «закон Гроша», который эмпирически отражал уровень технологии того времени. В соответствии с этим законом производительность компьютера была пропорциональна квадрату его стоимости, отсюда следовало, что за одну и ту же сумму было выгоднее купить одну мощную машину, чем две менее мощных — их суммарная мощность оказывалась намного ниже мощности дорогой машины.

Источник: studfile.net

Ликбез по работе с перфокартами (или история о том, как с 1890-го по 1970-й «большие данные» обрабатывались)

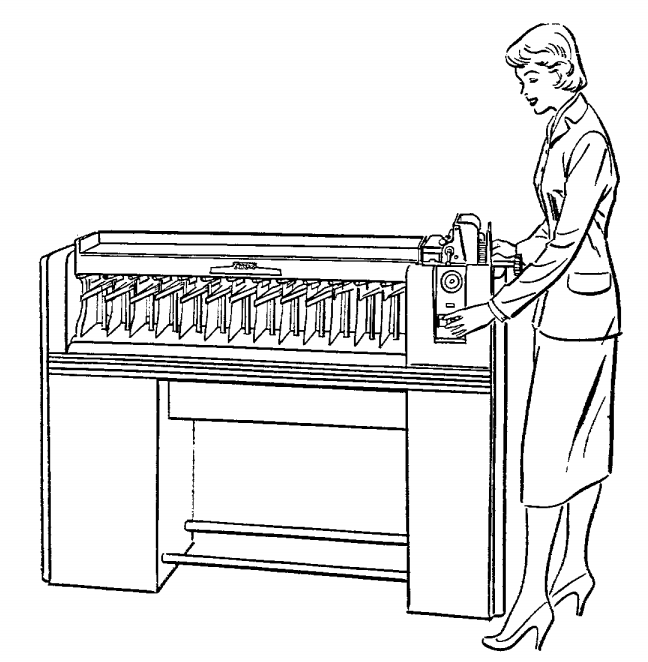

В период 1890-1970 вся обработка больших данных осуществлялась через перфокарты. Перфокарты в свою очередь обрабатывались при помощи т.н. «регистрирующей аппаратурой», центральным звеном которой был электромеханический «сортировщик перфокарт». Перфокарты и сопутствующую аппаратуру применяли для решения самых разнообразных задач: перепись населения, бухгалтерский учёт, инвентаризация, расчёт заработной платы и т.д.

Как люди работали с перфокартами? Какому алгоритму следовал электромеханический сортировщик перфокарт? Как осуществлялась сортировка по числовым полям данных? А по строковым? Обо всём этом – ниже.

- Поразительная черта регистрирующей аппаратуры докомпьютерных времён: она изначально была полностью электромеханической. В ней даже ламповой электроники ещё не было. «Интеллект» регистрирующей аппаратуры строился из проволочных щёток (для распознавания отверстий в перфокартах), электромеханического реле и механических колёсиков (для суммирования значений). Несмотря на свою технологическую примитивность, «регистрирующая аппаратура» в своё время произвела революцию в обработке больших данных.

Как люди работали с перфокартами?

- Каждая перфокарта хранила по одной записи данных (до 80 цифр или символов). Каждая запись данных состояла из нескольких полей. Сортировщик перфокарт располагал карты в нужном оператору порядке (по одному из полей данных), после чего машинка, называемая «табулятором», считывала отсортированные перфокарты, извлекала из них нужные поля (опять же, заданные оператором), и печатала отчёт.

- Для примера рассмотрим как перфокарты использовались при обработке счёт-фактур. У компаний для каждой счёт-фактуры, выставленной к оплате, была предусмотрена отдельная перфокарта (см. пример на рисунке ниже). На перфокарте указывались такие поля данных как номер поставщика, дата платежа, сумма платежа и т.п.

- Соответствующий автоматизированный бизнес-процесс по обработке данных заключается в следующем. Сортировщику перфокарт отдаётся команда упорядочить перфокарты по номеру поставщика. После того как сортировка завершена, перфокарты передаются табулятору, который генерирует отчёт, считывая нужную строчку с каждой перфокарты. Механический счётчик, встроенный в табулятор, автоматически подбивает общую сумму.

- Многие другие бизнес-процессы, такие как начисление заработной платы, инвентаризация и выписка счетов, – осуществлялись в докомпьютерные времена аналогичным образом.

Принцип действия электромеханического сортировщика перфокарт

- Сортировщик принимает пачку перфокарт и сортирует их по заданному оператором полю данных. Например, по принадлежности сотрудников к определённому департаменту. Зачем? Как вариант, чтобы, предварительно сгруппировав сотрудников по департаментам, затем сформировать отчёт по выполнению плана продаж каждым из департаментов компании.

- Для решения этой задачи перфокарты сначала сортируются на основе поля «департамент», а затем передаются табулятору, который суммирует поле «продажи», печатая в отчёте промежуточные результаты по каждому департаменту.

- Пачку перфокарт, нуждающуюся в сортировке, оператор помещает в специальный лоток, из которого они по одной прогоняются через сортировщик. Сортировщик считывает перфокарты и распределяет их по 13 карманам: десять цифирных, два «зональных» (для обработки строковых значений); и один для отброшенных перфокарт (на которых не задано значение, по которому осуществлялась сортировка).

- Алгоритм, по которому работает сортировщик перфокарт, очень сильно отличается от общепринятых на сегодняшний день алгоритмов. Ключевое отличие в том, что перфокарты не сравниваются друг с дружкой.

Алгоритм поразрядной сортировки чисел

Как же тогда сортировщику перфокарт удаётся справляться со своей работой? В нём реализован изящный алгоритм «поразрядной сортировки». Суть: сортировщик перфокарт обрабатывает по одной цифре поля данных за раз; для сортировки по трёхзначному полю, пачку перфокарт нужно пропустить через сортировщик три раза. Итак, алгоритм:

- Упорядочивая перфокарты по заданному оператором числовому полю данных, сортировщик при первом прогоне обрабатывает только младший разряд этого поля. И в соответствии со значением этого разряда принимает решение, куда скинуть текущую перфокарту: в какой из 10 цифирных карманов (с нулевого по девятый).

- После того как сортировщик закончил распределение перфокарт по карманам, оператор вынимает их, и складывает в общую пачку. По порядку: начиная с нулевого кармана и заканчивая девятым.

- Собранную пачку перфокарт оператор снова помещает в сортировщик, и повторяет шаги 1 и 2 последовательно для каждого разряда.

- Всё, теперь перфокарты отсортированы.

Преимущества алгоритма поразрядной сортировки

- Алгоритм поразрядной сортировки изящен и быстр. Его вычислительная сложность составляет O(n log n). Иначе говоря, при увеличении количества карт, длительность работы алгоритма увеличивается линейно, а не экспоненциально.

- Алгоритм поразрядной сортировки технически может быть реализован в виде простой электромеханической конструкции.

- Несмотря на то, что во входном лотке сортировщика перфокарт помещается не больше 3600 карт, он может сортировать и гораздо большее количество перфокарт, если оператор будет своевременно выполнять следующие два действия: (1) своевременно загружать в лоток новые пачки перфокарт; (2) своевременно опустошать цифирные карманы (чтобы они не переполнились).

Как осуществляется кодировка строковых данных

- Как уже было отмечено выше, числовые значения кодируются на перфокарте отверстиями. По одному отверстию в столбце. С их сортировкой мы уже разобрались. Теперь осталось понять, как на перфокарте кодируются строки и как сортировщик перфокарт упорядочивает их.

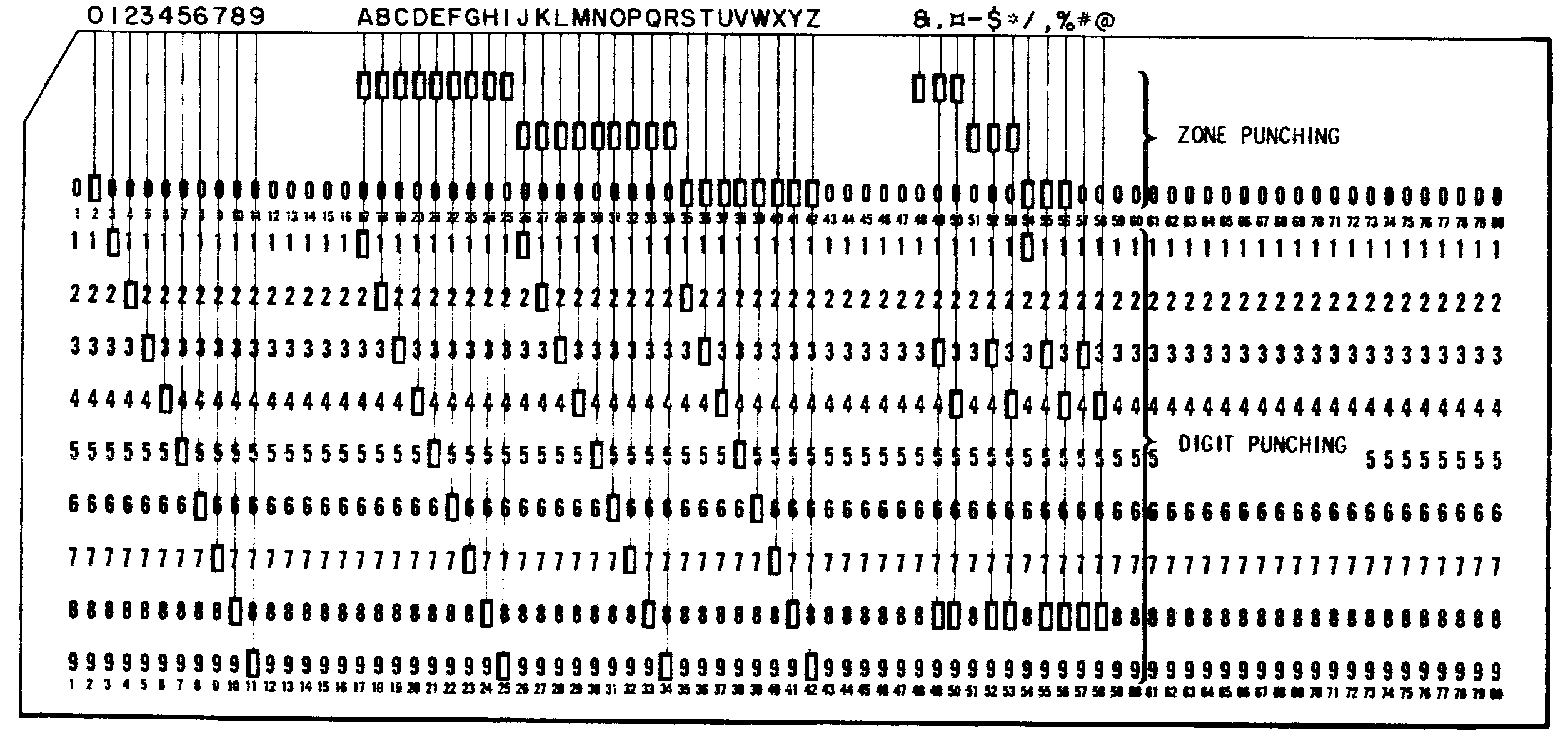

- Для работы со строками в сортировщике перфокарт предусмотрены два «зональных» кармана (11-й и 12-й), в дополнение к 10 цифирным. Принцип кодировки буквенных символов следующий (см. рисунок ниже). Каждая буква кодируется двумя отверстиями на перфокарте: дырка на цифре (от 1 до 9) и дырка на «зоне» (0, 11 или 12).

- Обратите внимание: строка с нулями при обработке числовых полей данных является цифирной, а при обработке строковых полей данных – «зональной».

Алгоритм сортировки символьных строк

Благодаря такой кодировке сортировщик может упорядочивать строковые поля данных по алфавиту. На это ему требуется два прогона. Алгоритм следующий:

- На первом прогоне сортировщик перфокарт упорядочивает карты почти также как и при сортировке числовых полей данных. Отличие в том, что при алфавитной сортировке задействуются только девять карманов: с 1-го по 9-й.

- По завершении сортировки оператор вынимает перфокарты из цифирных карманов. Опять же, по порядку (как и в случае с упорядочиванием по числовому полю данных): начиная с первого кармана и заканчивая девятым. Собранную пачку карт оператор отправляет на сортировку второй раз.

- На втором прогоне сортировщик перфокарт считывает только строки «зон» (0, 11 и 12), а строки с цифрами – игнорирует.

- В результате упорядоченные перфокарты распределяются сортировщиком по трём «зональным» карманам: от A до I помещаются в 12-й карман; от J до R – в 11-й; от S до Z – в 0-й.

- Если сортировку нужно выполнить не по одному первому символу, а например по двум или трём первым, то описанный выше процесс (шаги с первого по четвёртый) выполняется последовательно для каждого символа. Т.е. для каждого символа делается по два прогона через сортировщик перфокарт.

Итак, когда компьютеров ещё не было, предприятия обрабатывали большие данные при помощи перфокарт. Несмотря на то, что перфокарты безвозвратно устарели, с их влиянием на современное состояние компьютерной техники мы сталкиваемся и по сей день, – всякий раз, когда нам приходится мириться с форматированием текста 80-символьными строками. Нечто подобное наблюдается, например, при работе с Far Manager.

Источник: habr.com