Перфокарта — главная флешка прошлого века. Кусок картона с дырочками, который использовался в качестве хранилища информации вплоть до 2000-х годов и вмещал около 80 байт данных.

Может показаться, что это очень простая штука. Но на деле, эта вещь повлияла на всю индустрию технологий XX века, создав главную компьютерную компанию. А еще, оказывается, что перфокарты чрезвычайно интересно устроены.

Сегодня мы разберемся: как они работали, как на них хранили файлы и программы и занимались космическими расчетами, сколько перфокарт бы потребовалось на скачку GTA 5, какой вклад внесли и как привели нас к эре персональных компьютеров.

История

Впервые про перфокарты мне рассказала бабушка. Она занималась вычислениями в авиапромышленности в 60-х, и без них было никуда.

Но первая технология появились намного раньше и весьма неожиданно. Причина этому — ткацкие станки. Отправляемся в 1804 год. И дело вот в чем.

Перфокарта и табулятор IBM | Как работал бизнес в середине XX века | История бизнеса

Ранее, ткачам приходилось постоянно менять конфигурацию станка, чтобы узор вышел правильно. Это было неудобно и очень дорого. И, к счастью для ткачей, в 1804 году, Жозеф Мари Жаккард создал первый программируемый ткацкий станок. Он использовал перфокарты для кодирования узора.

Присутствие или отсутствие дырки на карте определяло будет ли определённая нить держатся высоко или низко. Карты располагались в ряд, формируя длинные ленты и являлись чем-то наподобии шаблона для поведения машины.

Лента из перфокарт с двоичным кодом узора для жаккардовой машины

Перфокарта для жаккардовой машины

Интересно, что одним из первых, кто решил хранить информацию на перфокартах был российский изобретатель Семён Корсаков. Работая на отдел статистики министерства полиции в 1830-х годах, он решил использовать технологию контроля узора, как способ хранения и поиска информации. Так на свет появился “Идеоскоп”. Хитроумное устройство, которое автоматизирует процесс поиска и сравнения записей в базе данных через перфокарты. Другими словами, это был очень ограниченный Google.

Герман Холлерит

Пик популярности пришелся на период с 1890 по 1970 года. Современные типы карточек появились, когда в Америке в 1890-м году происходила перепись населения. Раньше перепись велась неэффективно, давала приблизительные результаты и занимала очень много времени. Чтобы автоматизировать этот процесс, Герман Холлерит, отец современных перфокарт, придумал прибор — Табулятор, считывающий данные человека с дырок на карте.

Важно понимать, что Табулятор не был компьютером. По сути — это была сложная электромеханическая машина. Работал он следующим образом: работники собирали данные людей на перфокартах, вбивая дырки в конкретных местах. Эти дырки группировали по характеристикам человека, такие как раса, пол, адрес и так далее. После, все эти карты скармливали считывающей машине, которая опускала иголки в выделенные места на перфокартах.

Под картами были такие ртутные чашки, которые замыкались, соприкасаясь с иглами. Если игла пройдет насквозь и замкнет контакт, число определенного показателя переписи увеличивался на 1. Позже, общие результаты всех скормленных перфокарт печатались на бумаге.

- Выбивание дырок на перфокарте

- Диаграмма работы игл

- Скармливание перфокарты в табулятор

- Подсчёт результатов

Основание CTR

После пересчёта населения в 1890 году спрос на перфокарты сильно вырос. В период с 1890 по 1970 годы практически вся обработка больших данных осуществлялась через них. В ответ на возросший спрос, создатель табулятора, Гермал Холлерит, в 1896 году, основал компанию, которая называлась Tabulating Machine Company.

Со временем эта компания срослась с тремя другими, что сформировало Computing-Tabulating-Recording Company или просто CTR. Настоящий гигант на рынке перфокарт, который держал самый большой кусок в производстве. Запомните эту компанию, о ней мы ещё поговорим.

Что такое перфокарта?

Теперь о главном. Давайте разберемся как устроена перфокарта? Перфокарта расшифровывается как перфорационная карта. По сути это просто картонка с дырками. Perforo с латинского «пробивать», отсюда и название. На английском перфокарта звучит как punched card, что дословно переводится, как пробитая карта.

Но как же дырявая картонка может хранить информацию?

Как работает?

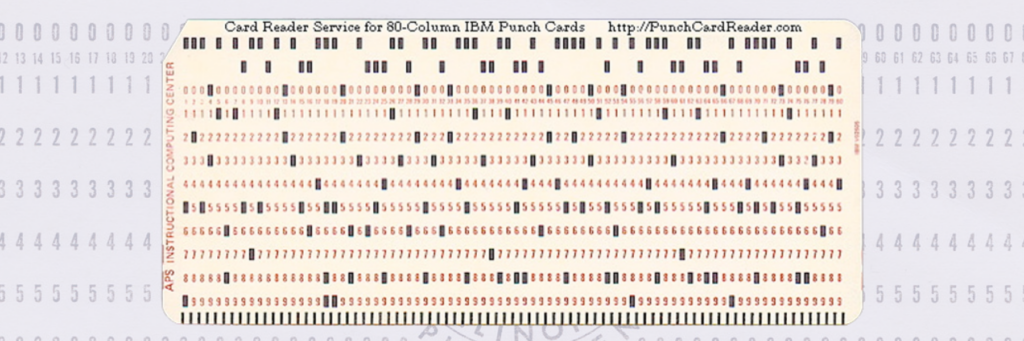

На перфокарте изображена сетка с выделенными местами, в которых, как мы уже выяснили, может быть или не быть пробито отверстие. Присутствие или отсутствие дырки в определённых местах на карте — первый аналог единиц и нулей из современных систем счисления. Разное расположение дырок на карте даёт разную информацию, которую потом считывает табулятор.

Карта состоит из столбиков, где один столбик кодировал один символ или 1 байт. По сути, один ряд — это одна строка кода. Перфокарты складывались в стопку и эту стопку можно сравнить с текстовым файлом или программой. Карты можно убирать или менять местами, что является полноценным аналогом текстового редактора.

Компьютерная программа, записанная на перфокарты

Как считывать код?

Код с перфокарт считывала огромная машина. В начале эта машина использовала иглу, которая опускалась в отверстия. Если есть отверстие — пишем да, нет отверстия — нет. Позже код стали считывать лучом. Сейчас, перфокарты считывать гораздо проще.

Просто гуглишь считыватель перфокарт онлайн без смс и регистрации в вуаля.

Формат перфокарт

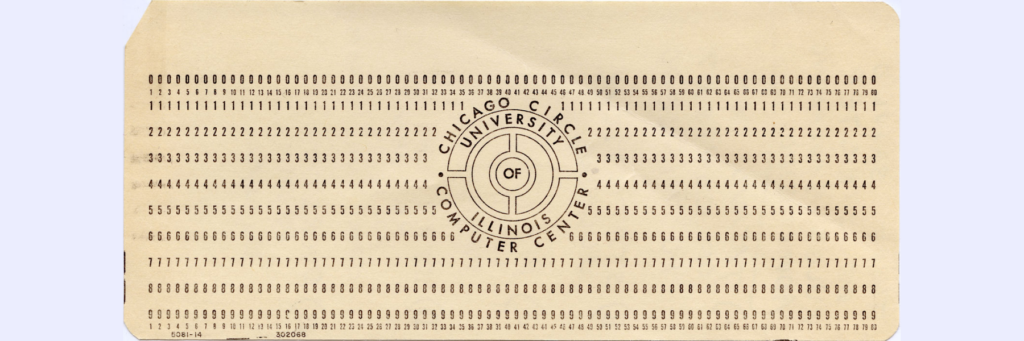

Кстати, процесс считывания информации довольно интересен и имеет свою историю. Изначально, ещё во времена переписи населения, основным форматом перфокарт было 24 столбика, 12 ряда и круглые отверстия. То есть, 288 точек/битов. Точный размер карт был 187,325 mm × 82,55 мм.

Позже, когда табуляторы научились считать числа, формат карт изменили на 45 столбиков и 10 рядов, но со временем и этого стало не достаточно.

В 1928 году был представлен новый дизайн перфокарт уже с 80 столбиками, 12 рядами и прямоугольными отверстиями, при этом сохраняя изначальные пропорции. Этот дизайн прижился и стал основным. Более того, вклад этого дизайна в культуру мы можем увидеть даже сегодня. Например, в программировании есть обычай не превышать 80 символов на одной линии. Ровно столько столбиков было на самих перфокартах.

Еще одна вещь, которую мы замечаем — это один срезанный угол. Он был нужен для ориентации карт: чтобы символы читались в правильном порядке.

С введением дополнительных столбиков и рядов, перфокарты стали записывать не только числа, но и буквы, и символы. Если запись числа очень проста, просто вбиваешь дырку там, где цифра, то с буквами немного сложнее.

Поскольку буквы требуют больше информации, чем числа, одной дырки не достаточно и зоны перфокарты разделили. 3 верхних ряда (12, 10 и иногда 0), назвали зональными карманами, а ряды с 0 по 9 цифирными. 0 могли отнести либо к одному ряду, либо к другому.

Зональный карман отвечал за буквы и символы. Чтобы, к примеру записать букву ‘a’, Нужно в одном столбике поставить дырку на 12 и 1 рядах.

Чтобы записать знак цифры, ну то есть негативное чисто или позитивное, использовали 2 последних столбика. Столб 12 отвечал за +, 11 за -.

И тут интересный момент. В теории для кодирования символов требуется меньше бит, чем есть в перфокарте в одном столбце. А тут используется не больше двух отверстий на столбец. Тогда как некоорые символы имеют в своем коде куда больше. Это сделано для того, чтобы не делать карту очень хрупкой изза большого количества отверстий рядом.

(То есть, выходит перфокарты были не оптимальными носитеями: и хранили информацию с запасом.)

Например в коде ASCI для буквы y потребовалось бы пробить 5 отверстий: Y 01111001

Со временем формат менялся. На пример в 1964 году стали использовать ряды (12,11,0,8,9) для кодирования символов.

Советские перфокарты

Кстати, во времена СССР перфокарты выглядели вот так. Формат был очень похож на американский. Основным отличием были острые края, а не закруглённые как у американского аналога. В советском союзе, как и на западе, перфокарты были основным хранителем информации на протяжении всего XX века.

Кодирование двоичного кода на перфокартах

Пожалуй, самый близкий к современным компам формат перфокарт был двоичный. В двоичной перфокарте каждая дырка означала двоичную единицу, или же бит: либо 1, либо 0. В основном использовали первые 72 столбика для записи данных, где каждый ряд хранил 72 бита информации. Последние 8 столбиков использовали для сортировки карт.

Применение

Теперь поговорим о применении. В XX веке почти каждый компьютер имел считыватель перфокарт. Если скормить стопку, считыватель загрузит их в память последовательно, как одну программу. Когда все данные с перфокарт будут в памяти, компьютер выполнит операцию, которая записана в коде. Также данные можно было выводить из компьютера в виде таких же перфокарт.

В начале программы специальный код отверстий указывал язык на котором написан код. Например, язык ALGOL. А также были комбинации отверстий для начала и конца программы: BEGIN, END.

Одним из таких компьютеров была советская ЭВМ (Электронно-Вычислительная Машина) “Стрела”, разработанная в 1953 году. Это была очень шустрая машина. Работала на скорости в 2000 операций в секунду (то есть 2 килоГерца). Сейчас 100 миллионов операций может осилить даже средний компьютер, но на тот момент это был очень хороший результат. “Стрела” имела два считывателя данных: на магнитной ленте и на перфокартах и могла выводить данные на те же перфокарты и магнитные ленты, а также на широкоформатный принтер.

Но наверное одним из самых больших проектов, в которых код хранили на перфокартах был «Аполлон», программа высадки первых людей на Луну. Да, поначалу даже NASA писала код на картоне. В 1968 году критически важные задачи, по типу программирования управляющего компьютера проекта, хранились на перфокартах.

Процесс записи кода был довольно интересен. Сначала код писался на специально оформленных бланках. Потом конвертировался уже в перфокарты специальным прибором, который на английском назывался keypunch machine, это такая печатная машинка, только для перфокарт: нажимаешь символ на клавиатуре — а машина пробивает соответствующие дырочки. Восторг!

Этот процесс часто повторяли дважды дабы избежать ошибок. В конце концов картонки скармливали считывателю, который превращал дырки в магнитные сигналы.

IBM

Но, несмотря на потерянную актуальность, перфокарты оказали немыслимое влияние на индустрию. Помните компанию Computing-Tabulating-Recording Company, которую мы упоминали в начале? Так вот в 1924 году её переименовали в International Business Machines Corporation или же просто IBM. Да, тот самый техногигант, который, по сути, был одним из прародителей современных компьютеров, начинал свой путь с перфокарт.

В начале IBM производили оборудования для продажи и аренды, начиная от торговых весов, мясорубок и сырорезок, заканчивая табуляторами и перфокартами.

Позже на должность президента компании заступил Томас Джон Уотсон и дела у них пошли в гору. Политика компании сильно поощряла хорошую работу и прорывные идеи. А авторы самых инновационных идей могли получить почётное звание “Master Inventor”. Эта политика сильно мотивировала людей и IBM создала множество прорывных технологий.

Источник: dzen.ru

Перфокарта: тонкий картон памяти

Рассказываем о носителе информации, который применяли в первых компьютерах – о перфокартах. Их делали из… картона!

Одним из первых и самых распространённых до сих пор носителей информации в мире можно считать бумагу: на ней записывали и записывают приказы, печатали и печатают книги, рисовали и рисуют картины.

Картон, как известно – это вид плотной бумаги. Именно он стал материалом для принципиально нового носителя информации – перфокарты. Перфокарты для вычислительных машин – тех, из которых потом получились наши ноутбуки и смартфоны – были в ходу целое столетие. Рассказываем, для чего они использовались и какова была их судьба.

Карточки для управления узорами

Перфокарта – носитель информации из тонкого картона, который активно использовался целое столетие – с 1870 по 1970 год. Он предоставлял информацию в виде двоичного кода – тех же единиц и нулей, которые и сейчас зашифровывают все данные в цифровой технике. Только в случае перфокарты единицы и нули были представлены как наличие или отсутствие отверстий в картоне.

Само слово «перфокарта» образовано из двух латинских корней, которые точно описывают внешний вид носителя – «perforo» означает «пробиваю», а «charta» – лист из папируса, или же бумага. Перфокарта действительно выглядит как прямоугольный лист с отверстиями.

Ткацкие вычисления

Любопытно, что первоначально перфокарты никакого отношения к сфере информатики и математики в целом не имели – впервые их стали использовать в 1804 году в жаккардовых ткацких станках для того, чтобы выводить сложные узоры на ткани.

Жаккардовый ткацкий станок можно считать одной из первых машин с программным управлением. В перфокарте была записана информация о верхнем или нижнем положении каждой основной нити, и в итоге на ткани образовывался двусторонний узор. При этом благодаря нововведению в виде перфокарт, которые чётко передавали информацию и не отвлекались в процессе работы – в отличие от людей – Жаккард, изобретатель этого станка, потомок знаменитых лионских ткачей, смог быстро производить сложные ткани с двусторонним узором, где одна сторона являлась негативом другой.

Узоры были настолько сложными, что для создания узора создавали до тысячи отдельных перфокарточек. Лента из таких носителей информации об узорах могла занимать целый этаж – а подчас и два этажа. Способ записи информаций через отверстия и их отсутствие получил название в честь своего изобретателя – жаккардов принцип. Вскоре этот принцип стали применять в телеграфных приборах, наборных машинах и даже в музыкальных аппаратах.

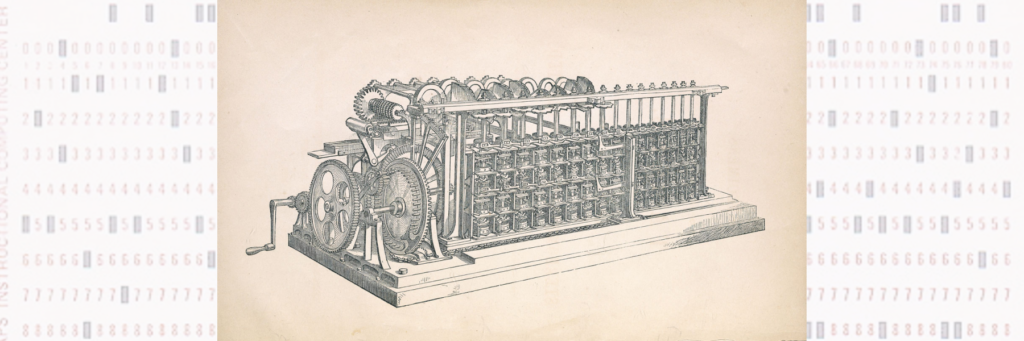

Аналитическая машина Бэббиджа

Первым перфокарты для вычислительных процедур применил Чарльз Бэббидж. Он был британским математиком и в 1812 году – когда по всей Европе горел пожар Наполеоновских войн – занимал пост декана кафедры математики в Кембридже. Этот же пост за полтора столетия до него занимал знаменитый Исаак Ньютон.

Удивительная таблица для астрологических расчётов

Чарльз Бэббидж в 1812 году пытался решить общую для науки того времени проблему – ошибки в логарифмических таблицах. Логарифм – это функция, которая обратна возведению в степень – число, которое показывает, в какую степень нужно возвести число А, чтобы получить число B. В описании выглядит как очередная математическая мало применимая к реальности игра ума – однако же вычисления, где каждое новое значение больше или меньше предыдущего в некоторое количество раз, применяются в самых разных сферах. Например, именно с помощью таких шкал считается активность водородных ионов в химии, вычисляется скорость движения ракеты в ракетостроении ещё со времён Константина Циолковского, а также меняются выдержки и диафрагмы в фотографии.

За два столетия до Бэббиджа шотландский исследователь Джон Непер опубликовал «Описание удивительной таблицы логарифмов», где он описал свою технику вычисления. Разработал он её непосредственно для облегчения своих астрологических расчётов – но нужно понимать, что в те времена астрология и алхимия вполне входили в интересы учёных. Алгоритм вычисления, как выяснилось, был несколько ошибочным, и содержал в себе неверные цифры после шестого знака. Именно эту проблему Чарльз Бэббидж и решил устранить при помощи перфокарт.

Меняем людей на машины

Бэббидж вспомнил, что французские учёные несколькими годами ранее придумали, как составлять математические таблицы. Они разбивали сложную задачу на несколько простых операций, которые сводились к сложению и вычитанию. Для их выполнения привлекали людей, которые в математике ничего не смыслили, но умели выполнять простые арифметические действия.

Вы можете надежно сохранить ваш фото и видео архив в разделе Капсулы «Медиа»

Британский математик был в курсе изобретения жаккардового станка и методе управления им. Он решил, что машина вполне может выполнять простые арифметические действия вместо человека и в итоге вычислить правильные логарифмы. Уже через 10 лет он построил рабочую модель, которую кэмбриджское научное сообщество восприняло с энтузиазмом – но которая до ума и так не была доведена, потому что учёный бесконечно вносил в модель всё новые и новые поправки. В 1842 году работы совсем застопорились.

Прототип компьютера

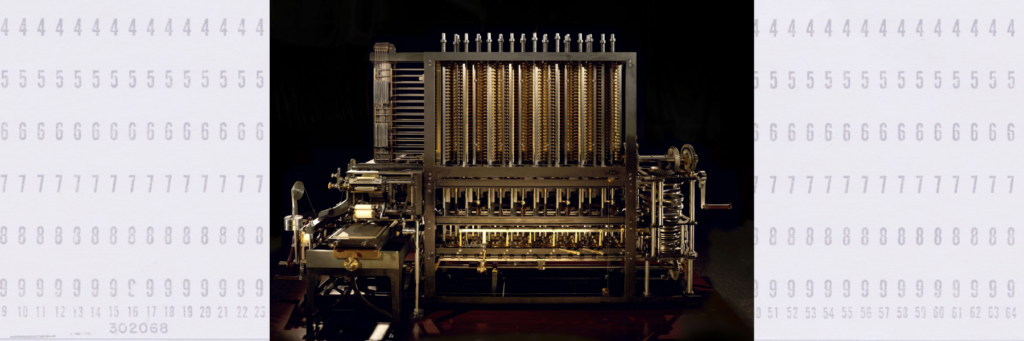

Работая над машиной для вычисления логарифмов, Чарльз Бэббидж создал следующий механизм – «аналитическую машину». Вместе с «Паскалиной» – механическим вычислительным устройством, изобретённым для вычислений французским учёным Блезом Паскалем – и арифмометром, построенным Лейбницем, эта машина стала прототипом наших быстрых вычислительных машин, от персональных компьютеров до тех, которые запускают ракеты в космос.

Она состояла из трёх частей. «Склад» регистрировал и хранил числа при помощи набора счётчиков. «Фабрика» брала числа из «склада» и совершала с ними операции. Третьей части исследователь названия не дал, но она регулировала последовательность операций, отбирала числа и выдавала результаты вычислений. По сути, так сейчас и работает каждая знакомая нам вычислительная машина.

О вопросах и перспективах хранения информации читайте в нашей статье «ЦОД на Луне»

Управление вычислениями, по идее Бэббиджа, производилось как раз при помощи перфокарт. После смерти учёного незаконченный механизм достроил сын Бэббиджа, и теперь машину можно увидеть в Научном музее в Лондоне. Несмотря на то, что в производство эта машина не пошла, современники восприняли идею математика с восторгом.

Знаменитый Эдгар По, например, задавался риторическими вопросами: «Что же мы должны думать о вычислительной машине Бэббиджа? Что мы должны думать о машине из дерева и металла, которая может не только вычислить астрономические и навигационные таблицы любой заданной протяженности, но и сделать точность своих действий математически достоверной благодаря своей способности исправлять свои возможные ошибки? Что мы должны думать о машине, которая может выполнять не только все это, но и печатать свои сложные результаты, когда они получены, без малейшего вмешательства интеллекта человека?»

Строка из 80 символов

После Бэббиджа перфокарты всё чаще и чаще стали использоваться для передачи информации. Они нашли применение в бухгалтерском учёте, расчёте заработной платы, инвентаризации и даже при переписях населения. Как перфокарты считывались – иными словами, как они передавали записанные на себе данные?

Электромеханическая аппаратура

Первые механизмы отнюдь не были ламповыми. Они состояли из проволочных щёток – те распознавали отверстия в перфокарте, а также из электромеханического реле и механических колёсиков, которые суммировали считанные с карты значения.

Перфокарта хранила в себе одну запись данных длиной до 80 цифр или других символов. Сортировщик располагал карты в нужном порядке, отбирая их по одному полю данных, и часть механизма под названием «табулятор» считывала эти поля и выдавала отчёт. Несмотря на некоторую примитивность технологии, эти аппараты произвели настоящую революцию в обработке больших данных – той самой Big Data, области знаний, которая сейчас завораживает многих специалистов.

О принципах работы перфокарт и том, как на них записывается информация, в 1986 на студии «Союзвузфильм» был снят научно-познавательный ролик «Механизмы устройств вычислительных систем»

Формат имеет значение

Разумеется, первоначально перфокарточки не были унифицированы – в разных механизмах использовались различные же размеры. Постепенно общепринятым стал так называемый формат IBM, по названию знаменитого американского производителя аппаратного и программного обеспечения. Вообще эта фирма, основанная ещё в далёком 1824 году, как раз была первой компанией, которая стала массово применять перфокарты – в тот момент, для проходившей в США переписи населения.

Перфокарта «формата IBM» имела в себе 12 строк и 80 колонок, размер её составлял 187,325 × 82,55 мм. Углы её вначале были острыми, но с 1964 года перфокарты стали выпускать с закруглёнными углами. Длина строк в текстовых режимах кода многих компьютеров до сих пор равняется 80 символам – и это своего рода дань памяти простым картонным носителям информации, которые сейчас, разумеется, уже давно в прошлом.

О первом настоящем компьютере, где использовались перфокарты, читайтев в материале «ENIAC 1, или День влюблённых в код»

Из любопытных фактов – гигабайт информации, представленной в виде набора перфокарт, весил примерно 22 тонны. А в первой ЭВМ в истинном смысле – в знаменитом американском первом компьютере ENIAC, произведении Второй мировой войны – для вычисления одного из сложнейших дифференциальных уравнений о возможности создания и последствиях взрыва водородной бомбы машине потребовалось более миллиона перфокарт.

Перфокарты были удобным и прогрессивным решением для своего времени. Они помогли предыдущим поколениям сделать множество открытий в информатике, математике, баллистике и даже ракетостроении. Однако эти носители не были надёжными – любой пожар мог уничтожить все данные, а отсутствие считывающего устройства делало сами карточки бесполезными. Сохраните историю своей семьи на надёжнём и доступном носителе – в Цифровой капсуле времени. Эта информация не исчезнет и будет передана вашим потомкам.

Перфокарты занимали огромное количество месте. Сохраните историю своей семьи в компактной Цифровой капсуле времени – оставьте свои координаты, и наши специалисты свяжутся с вами.

Источник: nasledie.digital

История хранения данных: говорим о перфокартах

Окунёмся в историю форматов хранения данных. Взглянем на то, как они рождались, развивались и умирали. Начну рассказ с перфокарт.

8473 просмотров

Фото — WikiImages — PD

Перфокарты начали повсеместно использоваться в конце XIX века и оставались массовым инструментом вплоть до 60-х годов XX-го. Однако мало кто знает, что их история началась задолго до появления компьютера.

Первые перфокарты (14–18 в.в.)

Одним из наиболее важных музыкальных инструментов средневековья были колокола. Однако традиционная звонница не особенно проста в управлении. Сложности с большим количество верёвок, прикрепленных к языкам инструмента, испытывали даже обученные звонари.

Фото — Oliver Raupach — CC BY-SA — Карильон в Олимпийском парке Мюнхена

Для решения этой проблемы появились карильоны — механические звонницы. Педальный механизм приводил в движение сложную систему рычагов, позволяя управлять инструментом усилиями одного человека.

Фото — Uwe Aranas — CC BY-SA — Барабан карильона на колокольне города Брюгге

В XIV веке для дальнейшего удобства карильоны начали автоматизировать. Они получили металлический цилиндр с зубьями, двигавший рычаги в нужной последовательности по мере вращения. Этот прорыв положил основу Европейской традиции механических инструментов. В частности, по схожему принципу работают шарманки.

Со временем этот принцип барабанной автоматизации начал проникать и в другие сферы деятельности человека. В частности, его вариация нашла применение в текстильной промышленности. Текстильщик Базиль Бушон в XVIII веке автоматизировал ткацкий станок для вышивки сложных рисунков на китайских шелковых платьях.

Фото — Dogcow — CC BY-SA — Автоматизированный станок Базиля Бушона

Бушон «перевернул» знакомый ему с детства принцип барабанной автоматизации. В карильонах и шарманках рычаги управляются зубьями, закреплёнными на барабане. В машинах Базиля рисунок «программировался» отверстиями на бумажной ленте, через которые проходили челноки. Так, появилась первая «перфокарта».

Модель, созданная Бушоном, не была идеальна — для движения перфоленты требовался отдельный оператор. Но у технологии имелся потенциал. Поэтому, когда в начале XIX века такие станки оптимизировал другой француз — Жозеф Мари Жакар — они приобрели популярность. Жаккардовы устройства распространились по всей Европе. При этом перфокарты используются в текстильном производстве и по сей день.

От Бэббиджа до IBM (1840–1928)

Именно Жаккардовым станком вдохновлялся Чарлз Бэббидж при проектировании своей знаменитой аналитической машины — перфокарты показались ему идеальным методом ввода данных.

Предполагалось использование перфокарт трёх типов — с входными данными, информацией о планируемой арифметической операции, и инструкциями для выгрузки информации из оперативной памяти.

Однако при жизни Бэббиджа полноценный прототип не был реализован, сохранились лишь перфокарты, предположенные для демонстрации.

Фото — Alan Levine — CC BY — Карты Чарльза Беббиджа

В массовое пользование перфокарты вошли значительно позже, с изобретением табуляторов — электромеханических машин для авторизации обработки данных. Их потенциал в сферах статистики и бухгалтерского учёта стал гарантией коммерческого успеха и поспособствовал росту IBM.

Правительство США закупило ряд таких машин для проведения переписи населения в 1890 году. Эксперимент оказался удачным и их примеру последовало множество стран. Например, в 1897 году табуляторы использовались в единственной в истории переписи Российской Империи.

Используемые во время переписи населения перфокарты имели всего 24 колонки в ширину и создавались из непрочной бумаги. Более того, они умели хранить лишь примитивную информацию из опросников, например, в каком поле при ответе на вопрос человек поставил галочку. Со временем этого оказалось недостаточно и появилась необходимость в кодировках, которые бы позволили хранить на перфокартах больше информации.

Новый формат перфокарт

Первый стандарт перфокарты для вычислительных систем, стал самым массовым — это был IBM-80. Такие карты имели 80 колонок и позволяли с помощью комбинаций прокалываний кодировать символы латинского алфавита и цифры. Со временем в стандарт были добавлены комбинации для знаков пунктуации и специальных символов. Используемая кодировка называлась EBCDIC (Extended Binary Code Decimal Interchange Code).

Фото — Gwern — PD — Пробитая перфокарта стандарта IBM-80

Для удобства пользователей мейнфреймов IBM также изготавливался мобильный вариант этих карт, состоявший из 40 колонок.

Фото — George Shuklin — CC BY-SA — Пробитая отечественная перфокарта

В Советском Союзе использовались кириллические перфокарты, изготовленные по ГОСТ 10859-64. Стандарт был введён в 1964 году, и в 1969 году обновлён для кодирования 7-битных данных.

Проблемы, решения и снова проблемы

Перфокарты — это лучше, чем ничего. Но особенности формата создают целый ряд проблем. Обращаться с программами, написанными на перфокартах, было попросту неудобно.

Для одной программы зачастую требовались десятки, сотни или даже тысячи перфокарт. Если ветер разбросал стопку карт по комнате, несчастным программистам приходилось вручную восстанавливать их порядок. Конечно, существовали машины автоматической сортировки перфокарт — вроде IBM 82 — но они были дорогими. Их в основном использовали в больших компьютерных центрах для распределения задач по важности.

Фото — waelder — CC BY-SA — Сортировщик перфокарт IBM 82

При этом перфокарты занимали много места. В иных случаях для их хранения использовали целые ангары. Кстати, чтобы внести в программу изменения или исправить ошибку, нужно было искать отверстие на перфокарте и буквально заклеивать его. Отсюда и пошло употребление слова «патч».

Из-за большого количества неудобств от этого формата хранения данных отказались. Перфокарты заменила магнитная лента, которая до сих пор используется в дата-центрах. О ней поговорим в следующей части.

Что еще можно почитать в выходные:

- «Справочная: как работают перфокарты»

- «Что такое методология DevOps и кому она нужна»

Источник: vc.ru