НТП – поступательное развитие науки и техники, которое проявляется в применении новых машин, оборудования, приборов, технологий в деятельности субъектов хозяйствования, а также в снижении общих затрат труда при производстве продукции.

Снижение общих затрат труда достигается в результате экономии живого (настоящего) труда при использовании высокопроизводительной техники. Таким образом, НТП еще проявляется в росте производительности труда при одновременном освобождении части рабочих, что способствует изменению места и роли человека в процессе производства.

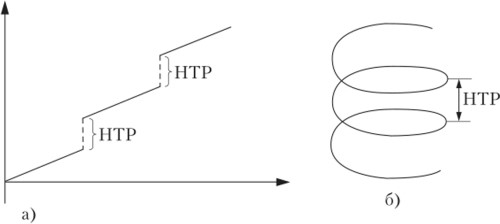

НТП может протекать в 2 формах:

— эволюционной. Производственный процесс совершенствуется в рамках используемой технологии.

— революционной. Совершенствование производства при изменении технологии или ее замене новой.

Осуществление НТП происходит по отраслям неравномерно по причине различий их научно- технического потенциала и их различной восприимчивостью к внедрению научно- технических достижений.

Особое значение для НТП имеют технологии. Из общего их числа в РБ 50% были разработаны в СССР, 38% — в Беларуси, 12,5% — за рубежом. При этом 79% технологий относятся к традиционным, 15,8% — к новым, 5,2% — к высоким. Специалисты оценивают разрыв в технологическом развитии между РБ и развитыми странами в 30-40 лет.

Лекция Экономика отраслей АПК (Экономика сельского хозяйства) — Предмет и метод дисциплины

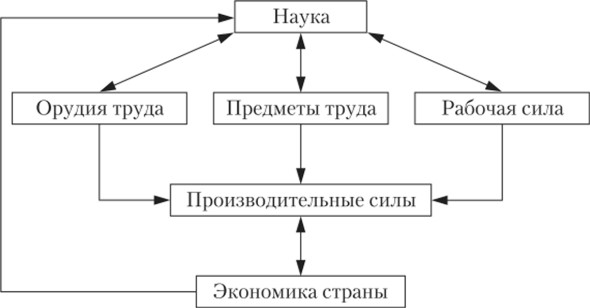

Основой НТП выступают фундаментальные научные исследования в различных отраслях экономики. Главным источником финансирования этих исследований являются бюджетные ассигнования. Прикладные исследования могут обеспечиваться в основном за счет средств предприятий.

Научно- технологический потенциал – совокупность имеющихся средств и возможностей по внедрению новой техники, технологий, совершенствованию предметов труда, форм и методов организации производства с целью увеличения эффективности работы предприятия.

Элементы научно- технологического потенциала:

1) материально-техническая база науки. Это совокупность средств научно- исследовательского труда:

— научные приборы, оборудование и измерительная аппаратура. Служат для получения новой научной информации;

— электронно- вычислительные машины. Используются для автоматизированного конструирования, планирования экспериментов, инженерных планово- экономических расчетов;

— опытно- производственное оборудование. Служит для разработок и освоения нововведений;

— средства механизации исследований и разработок. Служат для снижения трудоемкости исследовательских работ.

— здания, сооружения, транспортные средства.

Материально- техническая база науки предприятия опирается на общую производственно- техническую базу отрасли и страны.

2) Информационная база.

3) Организационно – управленческая структура научной сферы. Служит для управления научными исследованиями и решения определенных задач. Выделяют 3 формы организационно- управленческой структуры:

1. административно- хозяйственная форма. Предполагает наличие научно- производственного центра (корпорация), объединяющего руководство научными исследованиями и разработками, производством и сбытом новой продукции. Фирмы, осуществляющие научные исследования и опытно- конструкторские разработки, функционируют в промышленности.

XX отраслевая научно-техническая конференция молодых специалистов Общества

2. программно- целевая форма. Предполагает форму управления целевыми научно- техническими программами, при которой участники программ свою деятельность осуществляют в своих организациях, а согласование их деятельности идет через центр управления программой. Для усиления связи между научными исследованиями и разработкой новых видов продукции могут создаваться инженерные центры, университетско- промышленные и университетские исследовательские центры. Комплексной формой организации взаимодействия науки и производства является научно- промышленный парк – территория вокруг университета с развитой научно- технической инфраструктурой.

3. инициативная форма. Предполагает финансирование, научно- техническую, консультативно- управленческую, административную помощь изобретателям, мелким фирмам, которые собираются осваивать нововведения.

В основе научно- технического развития отраслей лежит инвестиционная и инновационная политика как предприятий, так и государства.

Инвестиционная деятельность – это совокупность практических действий граждан, юридических лиц и государства, направленных на расширение капитала, получение прибыли и удовлетворение потребностей.

Субъектами инвестиционной деятельности могут быть: — государство (в лице официальных государственных организаций, иностранные государства)

— отечественные или зарубежные юридические или физические лица.

Различают следующие виды инвестиций:

1) от объекта вложения:

— реальные – вложения капитала в воспроизводство основного капитала и прирост материально- производственных запасов;

— финансовые – ценные бумаги.

2) по происхождению:

— национальные (внутренние и внешние по отношению к конкретной национальной экономике. Денежные ресурсы государства, юридических и физических лиц, их сбережений внутри страны).

— иностранные (ресурсы, получаемые на договорных условиях от международных организаций, других государств, крупных транснациональных и иностранных корпораций или банков, а также частных лиц. К числу крупнейших международных инвестиционных организаций относятся Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и др.).

Иностранные инвестиции могут быть прямыми и «портфельными». Значимость прямых иностранных инвестиций значительно выше, поскольку «портфельный» инвестор, как правило, не заинтересован в руководстве компанией и рассчитывает лишь на получение дохода в виде будущих дивидендов или за счет роста биржевого курса принадлежащих ему ценных бумаг. Прямое же инвестирование подразумевает стремление инвестора взять в свои руки руководство предприятием, развить и модернизировать его, в том числе и путем передачи ему современных технологий. Таким образом, прямое иностранное инвестирование позволяет не только обеспечить экономический рост страны-реципиента, но и создать необходимые предпосылки ускорения научно-технического прогресса и общего технологического развития.

Эффективность инвестиционной деятельности во многом зависит от соответствующей государственной политики. Мировой опыт стран с развитой рыночной экономикой показывает, что в условиях реформирования экономики или в кризисных ситуациях регулирующая роль государства возрастает, а в условиях стабилизации и оживления — снижается. При этом для выполнения регулирующих функций в сфере инвестиционной деятельности государство использует как косвенные, так и прямые методы воздействия на этот процесс.

Косвенные методы предполагают создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности и предусматривают:

■ защиту интересов инвесторов, гарантирование их прав;

■ укрепление и развитие банковской системы как одного из важнейших элементов инвестиционного процесса в стране;

■ совершенствование налоговой системы в целом, в том числе установление субъектам инвестиционной деятельности льготных налоговых режимов;

■ применение оптимальных механизмов начисления и использования амортизационных отчислений;

■ предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами;

■ осуществление антимонопольных мер;

■ расширение возможности использования залогов при осуществлении кредитования;

■ организацию переоценки основных фондов в соответствии с темпами инфляции;

■ совершенствование инфраструктуры бизнеса, способствующее росту инвестиционной деятельности (транспортной сети, телекоммуникаций и т.д.).

Прямое методы предусматривают:

■ проведение приватизации государственной собственности;

■ разработку, утверждение и непосредственное финансирование инвестиционных проектов и программ;

■ формирование перечня объектов, подлежащих техническому перевооружению для государственных нужд и их финансирование за счет бюджета;

■ размещение на конкурентной основе средств государственного бюджета для финансирования инвестиционных проектов;

■ проведение экспертизы инвестиционных проектов;

■ разработку и утверждение стандартов (административных норм и правил) и осуществление контроля за их соблюдением;

■ выпуск облигационных займов и гарантированных целевых инвестиционных займов;

Обязательными элементами инвестиционной политики в рыночных условиях являются:

■ выбор конкурентоспособных проектов на конкурсной основе;

■ ориентация на быструю отдачу затрат;

■ экономическое обоснование инвестиций с учетом рынка сбыта продукции и ее качества;

■ учет производственных возможностей конкурентов.

Приоритет должен быть отдан вложениям в технологии и соответствующее оборудование, так как мировой опыт показывает, что производственные успехи, достижение высокой конкурентоспособности продукции являются результатом технологических новшеств.

Вложение средств в активную часть основных фондов дают к тому же наибольший мультипликационный эффект в научно-техническом прогрессе. Внедрение новых машин, механизмов, оборудования в одних отраслях требует соответствующего подтягивания технического уровня в смежных отраслях.

Эффективное использование инвестиций предполагает проведение их анализа, что позволит выявить необходимость первоочередных направлений вложений по наиболее важным объектам и производствам. Он проводится в следующем порядке:

■ определение конкретных инвестиций в отрасли по предприятиям и объектам (перечень инвестиционных проектов);

■ устанавливается сумма исходных платежей как база для определения платежеспособности субъектов, претендующих на инвестиционные ресурсы;

■ оценивается необходимость и условия привлечения внешних инвестиций как разница между общей потребностью в инвестициях и финансовыми и материальными инвестиционными ресурсами предприятия, отрасли;

■ прогнозируется поступление средств по годам от планируемых инвестиций;

■ принимается окончательное решение о масштабе инвестиций в отрасль и вариантах финансирования инвестиционных проектов.

Отраслевое прогнозирование инвестиций и их анализ в рамках прогноза могут применяться при наличии отраслевого управления. В тех случаях, когда отрасль представляет совокупность самостоятельных рыночных субъектов, конкурирующих между собой (внутриотраслевая конкуренция), указанный порядок не может быть использован. По опыту стран с развитой рыночной экономикой можно судить об ином характере решения отраслевых инвестиционных проблем:

1) инвестиционную политику в отрасли определяют наиболее крупные и конкурентоспособные фирмы, которые, добиваясь инвестиционных ресурсов, результатами их использования и изменяют положение отрасли в национальной экономике;

2) мелкие и средние фирмы имеют меньшие инвестиционные возможности, что обусловливает их зависимость от крупных или финансовую несостоятельность (банкротства значительно чаще случаются в среде малого и среднего бизнеса).

В Республике Беларусь часть отраслей сохранила организационно-экономическое единство и отраслевое управление, что и позволяет применять описанный выше подход для решения практических вопросов отраслевой инвестиционной политики.

Основными целями инновационной деятельности являются минимизация себестоимости продукции и повышение качества технологических, организационных и кадровых решений.

При внедрении высокоэффективной новой технологии большое значение имеют следующие результаты:

— сокращение доли ручного труда и улучшение условий труда;

— обеспечение непрерывного производственного процесса;

— снижение трудоемкости и материалоемкости на единицу продукции;

— повышение эффективности использования оборудования;

— распространение инноваций в различных отраслях на коммерческой основе.

Отрасли экономики можно разделить на 2 группы:

— отрасли, где преобладают процессные инновации. Это топливная, химическая, нефтехимическая промышленность, черная и цветная металлургия, лесной комплекс, пищевая промышленность. В этих отраслях определяющую роль играют инновационные технологии, обеспечивающие снижение материальных затрат в производстве.

— отрасли, где преобладают продуктовые инновации. Это машиностроение, промышленность строительных материалов, легкая и медицинская промышленность. В этих отраслях кроме технологического обновления, присутствует и повышение качества продукции, расширение ее ассортимента, снижение зависимости от импортного сырья.

Инновационная деятельность предприятий характеризуется:

1. высокой степенью неопределенности результата и риска;

2. особым значением человеческого фактора (компетенция, творческая активность, мотивация труда);

3. вложением значительных финансовых ресурсов;

4. высокими затратами на начальных этапах и стадиях освоения нововведений;

5. высокой стоимостью новых видов продукции.

Исходя из этого, большое значение имеет условия и степень развития инновационной инфраструктуры. Инновационная инфраструктура – совокупность отраслей, предприятий, организаций, учреждений, которые обеспечивают содействие в создании производств с новыми технологиями и в осуществлении инновационной деятельности (поиск нововведения, финансирование проектов, внедрение нововведений).

К основным субъектам инновационной инфраструктуры в РБ относятся:

— научно- технологические парки. Они способствуют развитию предпринимательства в научно- технической сфере.

— центры трансферта технологий. Содействуют реализации инноваций.

— венчурные организации. Финансируют проекты с высокой степенью риска без требований по залогу и уплате процентов. Финансирование осуществляется в основном путем покупки акций предприятий.

Отрасль хозяйства, в которой основное значение играют наукоемкие технологии, относится к наукоемким отраслям.

Характерными особенностями наукоемких отраслей являются:

— темпы роста в 3-4 раза превышают темпы роста других отраслей экономики;

— большая доля добавленной стоимости в конечной продукции;

— повышенная заработная плата;

— большие объемы экспорта;

— высокий инновационный потенциал;

— наукоемкие отрасли являются приоритетными для деятельности малых и средних фирм.

Формирование инновационной экономики является стратегическим направлением развития экономики РБ. К основным признакам инновационной экономики относятся:

— наличие современных информационных технологий и компьютеризированных систем;

— наличие развитой инфраструктуры, обеспечивающей создание национальных информационных ресурсов;

— ускоренная автоматизация и компьютеризация всех сфер и отраслей производства и управления;

— создание и оперативное внедрение в практику инноваций различного функционального назначения;

— наличие гибкой системы опережающей подготовки и переподготовки квалифицированных специалистов.

Инновационный путь развития – одна из приоритетных задач социально- экономического развития страны, предполагающая создание благоприятных правовых, экономических и социальных условий для развития науки и постоянного повышения технологического уровня производства и конкурентоспособности продукции, повышение уровня и качества жизни населения, укрепление национальной безопасности страны.

На 2006- 2010г. предполагалось осуществление следующих направлений:

— ресурсосберегающие и энергоэффективные технологии производства конкурентоспособной продукции;

— новые материалы и новые источники энергии;

— медицина и фармация;

— информационные и телекоммуникационные технологии;

— технологии производства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;

— экология и рациональное природопользование.

Реализация данных направлений позволит создать новейшие технологии производства машиностроительной и сельскохозяйственной продукции, электронной, вычислительной и оптоволоконной техники, строительных материалов, а также медицинские и биологические, тонкие химические, информационные технологии.

Указанные направления должны реализовываться через государственные научно- технические программы, направленные на разработку передовых технологий и новых видов наукоемкой экспортоориентированной и импортозамещающей продукции. Что создаст условия для технологического обновления производства, повышения конкурентоспособности продукции отечественных предприятий на мировом рынке.

Для реализации государственной инновационной политики потребуется:

— в области фундаментальных знаний: углубление знаний о природе, человеке и обществе, качество которых должно соответствовать мировому уровню развития науки, потребностям развития экономики и социальной сферы республики;

— в области прикладных исследований: создание передовых технологий и новой конкурентоспособной продукции, развитие программно- целевого метода планирования научных исследований и разработок с учетом конкретных потребностей отраслей экономики;

— в производственной сфере: внедрение инноваций во всех секторах экономики и использование в производстве наукоемких технологий, стимулирование развития высокотехнологичных производств, повышение инновационной активности и восприимчивости национальных производств, внедрение мировых стандартов качества продукции;

— в аграрном секторе: разработка ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, создание новых конкурентоспособных и импортозамещающих сортов растений, удобрений, пород животных, производства новых продуктов питания;

— в области инновационной деятельности: разработка и освоение новых видов конкурентоспособной продукции и передовых технологий, развитие новых институциональных и организационных форм инновационной деятельности.

Источник: infopedia.su

Научно-технический прогресс и его воздействие на экономику. Сущность НТП, значение и особенности

Научно-технический прогресс и научно-техническая революция

Нигде в научной литературе не даётся точного определения сущности научно-технического прогресса и научно-технической революции. Но, собрав все данные, относительно данных терминов, можно дать определения этим понятиям.

Итоги микрореволюции проникают только в некоторые отрасли народного хозяйства или промышленности.

Однако не все открытия и изобретения можно достаточно быстро внедрить в жизнь.

Из таблицы, приведённой ниже, можно увидеть, какое время понадобилось учёным, чтобы внедрить в повседневную жизнь изобретение науки.

| Изделия | Время между началом исследований и внедрением изделия | Продолжительность времени, лет |

| Фотография | 1727-1829 гг. | 102 |

| Телефон | 1820-1876 гг. | 56 |

| Радио | 1867-1902 гг. | 35 |

| Телевидение | 1922-1936 гг. | 14 |

| Радар | 1926-1940 гг. | 14 |

| Атомная бомба | 1939-1945 гг. | 6 |

| Транзистор | 1948-1953 гг. | 5 |

Инновации в современном миреЕщё одной особенностью современной НТР является её масштаб и глубина проникновения во все сферы общественной жизни. Говоря о масштабности имеется в виду не только глубина, но и широта реализации. Современная НТР большие изменения внесла в орудия труда, но при этом слабо коснулась технологии, предметов труда и управления. Именно в силу этих причин центр тяжести научных прикладных исследования в данный момент следует перенести в это сферу.

Часто стало встречаться в научной литературе последних лет слово «инновация».

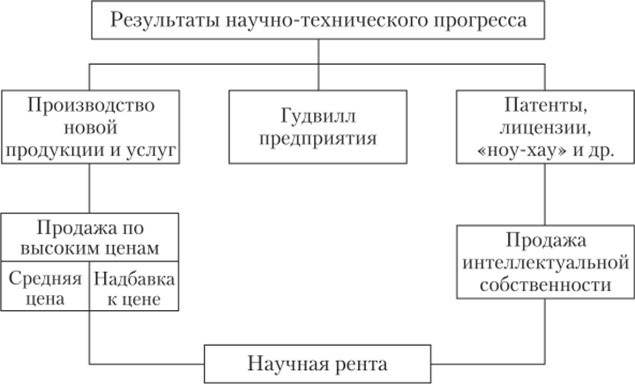

Научно-технический прогресс в России

У России есть серьёзный научный потенциал, который, к сожалению, до сих пор не реализован должным образом на практике. Страна находится на том этапе развития, где может получать научную ренту, хотя и не такую большую как Япония или США, но только посредством реализации конкретных направлений развития науки и техники. Здесь имеются в виду области космоса и авиации.

Составляющей научной ренты является гудвилл предприятия.

Гудвилл предприятия – это престиж или имидж, который был достигнут посредством производства продукции высокого качества и создания репутации на протяжении длительного времени.

В основе гудвилла лежит внедрение результатов научно-технического прогресса. Имидж предприятия рассматривается в первую очередь внутри страны, где оно действует, а также на мировом уровне. На мировом уровне значение гудвилла в качестве составляющей научной ренты серьёзно увеличивается.

Источник: zaochnik-com.com