Содержание

Цели Столыпинских реформ

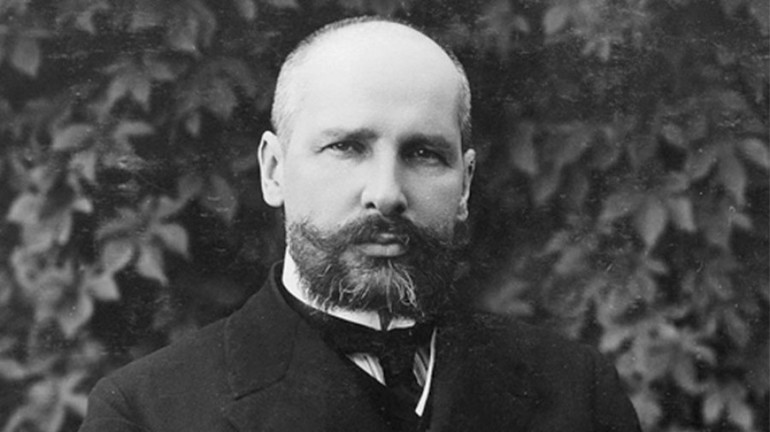

Основной задачей третьеиюньской политической системы было сохранение существующего строя путем консервативно-либеральных преобразований. Ключевой фигурой нового курса являлся председатель Совета министров П.А. Столыпин.

Важнейшим элементом новой политической системы стала Государственная дума. III Дума (1 ноября 1907–9 июня 1912 г.), избранная по новому положению, имела цензовый характер, нормы представительства в ней были изменены в пользу помещиков и крупной буржуазии. Третьеиюньская Дума стала надежной опорой как антиреволюционной, так и умеренно-реформистской программы Столыпина.

Главное отличие III Думы от предыдущих заключалось в том, что силы, оппозиционные правительству, не составили в ней большинства. Правооктябристские круги III Думы составляли экономически мощную силу, поддерживающую П.А. Столыпина.

Острота революционных событий 1905–1907 гг. показала, что крестьянский вопрос являлся центральным в политике и от его решения зависело будущее существование режима.

Петр Аркадьевич Столыпин и его аграрная реформа

Все реформы П.А. Столыпина, который в 1906 г. возглавил правительство, были направлены на преобразования в деревне. Самая главная из них была земельная, получившая название «столыпинская». Особенностью столыпинской аграрной реформы было стремление быстрее разрушить общину.

Главной причиной такого отношения власти к общине послужили революционные события и аграрные беспорядки в 1905–1906 гг. Другой не менее важной целью земельной реформы была социально-политическая, так как требовалось создать в качестве социальной опоры самодержавия класс мелких собственников как основной ячейки государства, являющейся противником всяких разрушительных теорий.

Осуществлению реформы положил начало царский указ от 9 ноября 1906 г., согласно которому разрешался свободный выход из общины. Земельные наделы, находившиеся в пользовании крестьян со времени последнего передела, закреплялись в собственность независимо от изменения количества душ в семье. Появилась возможность продать свой надел, а также выделить землю в одном месте – на хуторе или отрубе. Одновременно все это предполагало снятие ограничений на передвижение крестьян по стране, передачу Крестьянскому поземельному банку части государственных и удельных земель для расширения операций по купле-продаже земли, организацию переселенческого движения в Сибирь с целью наделения без– и малоземельных крестьян наделами за счет освоения огромных восточных просторов.

Аграрная реформа

Общее описание аграрной реформы

Реформа представляла собой комплекс мероприятий, направленных на две цели: краткосрочной целью реформы было разрешение «аграрного вопроса» как источника массового недовольства (в первую очередь, прекращение аграрных волнений), долгосрочной целью — устойчивое процветание и развитие сельского хозяйства и крестьянства, интеграция крестьянства в рыночную экономику.

Если первую цель предполагалось достичь немедленно (масштаб аграрных волнений летом 1906 года был несовместим с мирной жизнью страны и нормальным функционированием экономики), то вторую цель — процветание — сам Столыпин считал достижимой в двадцатилетней перспективе.

Реформа разворачивалась в нескольких направлениях:

Реформа была направлена на усовершенствование крестьянского надельного землепользования и мало затрагивала частное землевладение. Реформа проводилась в 47 губерниях Европейской России (все губернии, кроме трёх губерний Остзейского края); реформой не затрагивалось казачье землевладение и землевладение башкир.

Центральное место в столыпинской программе занимали планы решения аграрного вопроса. Революция показала несостоятельность политики, проводившейся по отношению к крестьянству после отмены крепостного права. В частности, надежды на общину как на гарант спокойствия деревни себя не оправдали.

Напротив, лишенные в силу общинного характера землевладения «понятия о собственности» (как в свое время говорил С.Ю.Витте) крестьяне оказались весьма восприимчивы к революционной пропаганде. Общинные традиции воспитывали у крестьян привычку к коллективным действиям, вносили в их движение элементы организованности. Поэтому правящие круги начали ориентироваться на разрушение общины и на насаждение в деревне собственника, способного стать оплотом порядка (в силу своей кровной заинтересованности в нем) в условиях медленного, но неуклонного ухода в прошлое старых патриархальных отношений и сопутствовавшего им наивного монархизма, с помощью которого власть ранее удерживала в повиновении крестьянские массы. С ликвидацией общины с ее неизбежными спутниками – чересполосицей, принудительными севооборотами и т.п. – связывались надежды на улучшение обработки земли, что должно было уменьшить потребность крестьян в дополнительных угодьях, обеспечить увеличение сельскохозяйственного производства и тем самым заложить основы для устойчивого экономического развития, роста государственных доходов.

Новый курс в аграрном вопросе, во многом, впрочем, являвшийся продолжением той линии, которую в свое время наметило Особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, начал реализовываться еще в период революции. Правовую основу для него заложил именной указ 9 ноября 1906 г., разрешивший свободный выход крестьян из общины и укрепление надельной земли в личную собственность.

Указ позволял отвод укрепленной земли к одному месту в целях образования отрубов или хуторов (в последнем случае на участки из деревни переносились дома и хозяйственные постройки). Акт 9 ноября 1906 г. был издан в порядке 87-й статьи Основных законов, позволявшей правительству принимать меры законодательного характера (в перерывах между сессиями Думы с последующим их внесением на ее утверждение).

Осенью 1906 г. I Дума была уже распущена, а ее преемница еще не собралась. Впрочем оппозиционная II Дума не стала рассматривать правительственный законопроект, подготовленный в соответствии с указом 9 ноября 1906 г. Этим занялась III Дума, одобрившая его голосами правых и октябристов (при противодействии кадетов, трудовиков и социал-демократов).

Санкционированный затем Государственным советом законопроект 14 июня 1910 г. был утвержден Николаем II и обрел силу закона. Одной из наиболее существенных поправок, внесенных в законопроект в процессе его движения по упомянутым инстанциям, являлась та, в соответствии с которой общества, не производившие переделов со времени наделения их землей, автоматически переходили к наследственному владению. Важную роль в реализации реформы сыграл и закон 29 мая 1911 г. В соответствии с ним землеустроительные работы, направленные на ликвидацию чересполосицы, могли проводиться вне зависимости от укрепления земли в собственность. При этом сам факт устранения чересполосицы превращал общинников в собственников.

Линия на разрушение общины дополнялась попытками правительства решить в той или иной мере проблему крестьянского малоземелья. Существенная роль здесь отводилась Крестьянскому банку, который еще в 1895 г. получил право скупать помещичьи имения и, раздробив их на участки, перепродавать крестьянам. Наконец, были приняты энергичные меры по стимулированию переселенческого движения за Урал.

Результаты нового аграрного курса, выявившиеся к началу первой мировой войны, были довольно противоречивы. К 1915 г. из общины вышло 3084 тыс. дворов (32,5% к числу общинников) по данным на 1905 г., а с учетом продолжавшегося дробления хозяйств – 26%. Однако среди вышедших преобладали бедняки, стремившиеся, укрепив наделы в собственность, их продать.

Слой зажиточных деревенских хозяев, который хотел создать П.А.Столыпин, не успел сложиться в более или менее крупную силу к тому моменту, когда страна вступила в полосу очередных потрясений. Наиболее активно выход из общины шел в Поволжье и на юге Украины. Значительно отставали в этом отношении земледельческий центр, северо-восточные и северные губернии Европейской России.

Следует отметить, что далеко не всем хуторянам и отрубникам удалось наладить крепкое хозяйство. Государство не могло оказать им помощи в том размере, в каком требовала ситуация, поскольку не располагало необходимыми финансовыми ресурсами. Землеустроительная часть столыпинской аграрной реформы во многом была лишена надлежащего финансового обеспечения, и это обстоятельство негативно отражалось на процессе модернизации российской деревни. Особенно маломощными были хутора и отруба центрально-черноземных губерний,

Деятельность Крестьянского банка способствовала увеличению земельных угодий, принадлежавших крестьянам. Всего для продажи им банк приобрел в 1906-1916 гг. 4614 тыс. десятин земли. Вместе с тем лишь сравнительно узкая прослойка богатых крестьян смогла с выгодой для себя воспользоваться услугами банка, налагавшего на заемщиков большие проценты.

Переселенческое движение благодаря содействию правительства достигло значительных масштабов. За 1906-1914 гг. из губерний Европейской России за Урал переселилось примерно 3100 тыс. человек (в два раза больше, чем за предыдущее десятилетие). При этом изменился социальный состав переселенцев. Если прежде среди них преобладали середняки, то после 1906 г. – бедняки. Значительное само по себе число переселившихся крестьян (даже при том, что около 17% выехавших, в частности по недостатку средств, не смогло прижиться на новом месте и вернулось назад) тем не менее покрыло всего менее 20% естественного прироста сельского населения и, таким образом, не компенсировало увеличившегося избытка рабочих рук.

Столыпинская аграрная реформа, бесспорно, ускорила становление буржуазных структур в сельском хозяйстве России, способствовала его развитию. Накануне первой мировой войны наблюдался существенный рост сельскохозяйственного производства. С 1901 по 1913 гг. посевная площадь в 62 губерниях империи (без Закавказья, Туркестана и Дальнего Востока) расширилась на 15,6%.

Это обстоятельство, а также рост урожайности обусловили увеличение годового сбора сельскохозяйственных культур. Среднегодовой валовой сбор хлебов в 1904-1908 гг. составлял 3,8 млрд пудов, а в 1909-1913 гг. – 4,6 млрд. пудов (повысился на 20%). Производительность единицы посевной площади в России по-прежнему оставалась более низкой, чем в наиболее развитых государствах.

Так, средний урожай зерновых с гектара составлял в России 8,7 центнеров, в Австрии – 13,6, в Германии – 20,7, в Бельгии – 24,2. Тем не менее сдвиги, происшедшие в аграрном секторе российской экономики, позитивно отразились на положении крестьянства. Доход на душу деревенского населения от сельского хозяйства, будучи по-прежнему в целом низким, все же с 1900 по 1913 г. увеличился с 30 до 43 руб., в том числе чистый доход (т.е. за вычетом налогов, платежей за купленную и арендованную землю и т.п.) – с 22 до 33 руб. Необходимо, впрочем, отметить, что рост сельскохозяйственного производства, улучшение экономического положения крестьян в предвоенный период являлись не только результатом реформы, но и следствием благоприятных в целом погодных условий и повышения цен на сельскохозяйственную продукцию на мировом и внутреннем рынке, отмены выкупных платежей.

Новая аграрная политика стимулировала социальное расслоение в деревне и тем самым создавала почву для острых социальных конфликтов. Общинные традиции оказались весьма живучими. В целом по Европейской России лишь 26,6% выделившихся из общины получили согласие сельского схода, тогда как остальные пошли на укрепление земли в собственность против воли односельчан.

Ситуация в отдельных губерниях, однако, могла существенно отличаться от общероссийской. Выход из общины во всяком случае часто сопровождался столкновениями выделяющихся с крестьянами-общинниками, последних с властями, которые столь же интенсивно стремились покончить с общиной, как прежде пытались ее законсервировать. Нередко в роли ревнителей общинных традиций выступали деревенские богачи, использовавшие старые порядки для эксплуатации односельчан. В целом прерванный войной новый курс в аграрном вопросе при всей противоречивости обозначившихся к 1914 г. результатов, при всех, во многом вполне естественных, проблемах, возникавших в процессе его реализации, создавал условия для более органической, естественной капиталистической эволюции страны. Реформа не ликвидировала застарелого и столь громко заявившего о себе впоследствии антагонизма между крестьянами и помещиками, порожденного не только экономическими факторами, но и привилегированным положением дворянства, чуждостью его образа жизни всему деревенскому быту, который, не мог сколько-нибудь ощутимо измениться за сравнительно непродолжительный период проведения новой аграрной политики.

Столыпинский «пакет реформ» не исчерпывался планами модернизации российской деревни. Преобразование аграрного строя, осуществлявшееся в ходе наступления на общину, требовало реорганизации системы местного самоуправления с тем, чтобы дать крестьянам-собственникам больше мест в земствах, где абсолютно доминировало дворянство.

Реформы включали в себя преобразования и в других сферах, осуществление которых должно было вывести Россию из состояния перманентного кризиса и привести к стабильности. В их числе были:

- Реформа местного управления и самоуправления, которая предполагала уничтожение сословного управления крестьянством и введение бессословных волостных учреждений. Этой цели служил проект земской реформы, подготовленный Министерством внутренних дел и предусматривавший помимо прочего некоторое ослабление жесткого бюрократического контроля над земствами.

- Проект реформы местного суда восстанавливал институт мировых судей, введенный в 1864 г. и ликвидированный в эпоху контрреформ. Этот акт был призван несколько усовершенствовать систему местной юстиции, носившую архаичный, сословный характер и обрекавшую крестьян на юридическое бесправие. Впрочем, уже в 1906 г., указом 5 октября ликвидировались некоторые правоограничения, существовавшие для сельского, населения (паспортные, в поступлении на гражданскую службу и т.п.).

- Важное место в своей программе П.А.Столыпин отводил и вероисповедному вопросу. В его «пакет» входил ряд законопроектов, призванных облегчить положение старообрядцев и насильственно обращенных в православие униатов. Отмена дискриминационных ограничений, установленных для инославных церквей (т.е. христианских, но неправославных), разрешение перехода из православия в другие христианские веры, облегчение смешанных браков – все это должно было смягчить остроту религиозной борьбы и – реализуя, в известной мере, принцип свободы совести – придать более правовой, современный характер государственному строю России.

- Реформа в системе народного просвещения, предусматривавшая широкое строительство сельских школ и переход к обязательному начальному образованию;

- Мероприятия, направленные на улучшение положения рабочих (создание системы их страхования, введение правил о найме на работу, сокращение продолжительности рабочего времени и т. д.).

Все эти проекты готовились еще до прихода П.А.Столыпина к власти, и он застал их на разной стадии разработки. Однако собранные в единый «пакет» вместе с актами, реализовавшими новую аграрную политику, они стали составными частями целостной программы, направленной на модернизацию страны, на предотвращение нового революционного взрыва.

Столыпинская программа встретила серьезную оппозицию справа. Главным объектом критики была важнейшая, если не считать аграрной реформы, составная часть «пакета» – проекты преобразования органов местного самоуправления.

В ходе капиталистической эволюции страны ослабели экономические позиции поместного дворянства, что заставляло его особенно дорожить своими политическими привилегиями, в частности своим преобладанием в земских учреждениях. Поступаться им в пользу «новых» собственников помещики никоим образом не собирались, опасаясь полной гибели дворянского землевладения.

Задуманные правительством реформы, сетовали дворяне, «так велики, так крупны… что пережить их у нас не хватит ни сил, ни средств». Резкое неприятие со стороны дворянства встретил план реформы местной администрации, согласно которому, помимо прочего, предполагалось сосредоточить административную власть в уезде во имя ее укрепления в руках назначенного правительством чиновника, а не уездного предводителя дворянства, как это было раньше. Исходя из сугубо эгоистических, узкоклассовых интересов и, кроме того, опасаясь, что преобразования либерального толка вызовут анархию и революцию, наиболее консервативные круги в правительственном лагере выступали против проведения в жизнь практически всех начинаний П.А.Столыпина, за исключением аграрной реформы. Последнюю, впрочем, они тоже нередко резко критиковали.

Аграрная реформа П.А. Столыпина была незавершенной и не вполне удачной. К 1 января 1916 г. выделились из общины 25–27 % крестьянских дворов.

В этот период в стране произошел рост сельскохозяйственного производства и увеличение экспорта хлеба. Наиболее ощутимый результат реформа принесла в Сибири. После 1905 г. за Урал переселились около 3,7 млн человек, из них около 1 млн. человек возвратились обратно, 700 тыс. разбрелись по Сибири и лишь 2 млн, т. е. немногим больше половины, сумели закрепиться на земле. Именно здесь на 62 % увеличилась посевная площадь под хлеб и быстрыми темпами стала развиваться крестьянская промысловая кооперация.

Реализации реформаторских замыслов П.А. Столыпина препятствовали такие факторы, как незначительные сроки проведения реформ; сопротивление со стороны правых и левых политических сил, увидевших в этих реформах угрозу своему влиянию; сложные взаимоотношения окружения царя и П.А. Столыпина. Сам П. А. Столыпин стал вызывать устойчивое раздражение у императора.

Во время торжеств по случаю открытия земских учреждений в Киеве в сентябре 1911 г. П.А. Столыпин был смертельно ранен.

21.02.2016, 27676 просмотров.

Источник: myfilology.ru

Начало 20 века ознаменовалось крупными изменениями в жизни Российской империи. Особенно важно было решить вопросы в аграрном секторе страны. Необходимость в этом назревала уже очень давно, а все учащающиеся акции недовольства граждан привели к тому, что правительство дало «зеленый свет» проработке этого вопроса. С 1906 года начала реализовываться аграрная реформа Столыпина. Планируя осуществление проекта за 20 лет, этот государственный деятель не ожидал, что ему помешает не только Первая мировая война, но и собственная смерть.

После отмены крестьянского права вся земля была распределена между общинами — группами крестьян, ранее принадлежавшими одному помещику. Общинные земли распределялись в зависимости от количества работников в семье и могли быть в любой момент перераспределены. Скрепленная круговой порукой община несла коллективную ответственность перед государством за оплату налогов каждым ее членом.

Предпосылки аграрной реформы

Началом столыпинской аграрной реформы считается 24 августа 1906 года, когда была опубликована программа правительства России в аграрном секторе. Основная причина недовольства крестьян властью состояла в разногласиях по вопросам владения землей. Они считали, что вся земля общая — не только общинные, но и помещичьи земли. Разумеется, помещики не хотели расставаться со своей землей. Кроме того, общинный строй, существовавший в деревнях, себя уже изжил и на начало 20 века был экономически невыгодным.

Все это приводило к возмущениям в обществе, что убедило власть в необходимости законодательных изменений и разработки комплекса важных законодательных актов, названных аграрной реформой. Основной целью реформ главный министр Российской империи видел разрушение общинного строя крестьянства.

Деятельность Столыпина

Петр Аркадьевич Столыпин в 1906—1911 годах был министром внутренних дел и председателем Совета министров Российской империи. Современники характеризовали его как весьма харизматичного и целеустремленного человека. Выходец из дворянского рода, он радел за всех граждан России, невзирая на их положение в обществе. На заседаниях и собраниях он был непреклонен и бесстрашен. Приняв государство в неспокойное, послереволюционное время, Столыпин верил, что стране необходимы перемены.

Главной своей задачей он видел процветание и счастье как помещиков, так и крестьян. Решение Петр Аркадьевич видел в ликвидации общинного строя крестьян и решении земельного вопроса. Положение Столыпина в обществе было незыблемым, император относился к нему с большим уважением. Хотя многие и говорят, что Столыпин не был автором законов аграрной реформы, а его роль заключалась лишь в том, что он был составной частью огромного аппарата министерства, все же именно его упорство и авторитет позволили реализовать нововведения, направленные на плавный переход Российской империи к индустриальной системе.

Этапы преобразований

Аграрная реформа Столыпина началась 9 ноября 1906 года с издания указа, предусматривающего наделение русских крестьян землей и регулирующего их выход из общины. Землевладение обеспечивалось созданием двух видов землепользования:

- отруба — крестьянин, выходя из общины, получал участок земли, с сохранением его двора в деревне;

- хутора — полного переселения семьи крестьянина на новое место, без сохранения старого.

Реформа не затрагивала казачьи, частные владения, а также земли башкир.

Для приобретения земли Крестьянский банк выделял специальные ссуды под залог участка сроком на 55,5 года. Кроме того, землевладельцам разрешалось выдавать ссуды под залог их земли. Особые льготы предоставлялись владельцам хуторов — ссуды размером в 100% стоимости приобретенной земли при довольно низкой ставке — 5%.

Чтобы стимулировать крестьян к переселению в малоосвоенные восточные губернии, им было даны некоторые привилегии:

- крестьяне на 5 лет освобождались от любых видов налогов;

- мужчины освобождались от воинской повинности;

- предоставлялись льготные денежные ссуды, а в некоторых уездах безвозмездно выделялись 200−400 рублей.

Все эти мероприятия привели к тому, что из Центральной части России за Урал было перенесено свыше 3 млн. хозяйств.

На первых этапах передача наделов в частные руки, часто сопровождавшаяся правительственным контролем и давлением, порождала народные протесты. Но впоследствии, при переносе акцентов на землеустройство, отказе от насильственного введения новшеств, народные недовольства начали стихать. Если в 1910 году их случилось около 1000, то в 1913 — уже 128. Кроме того, наблюдая экономические успехи владельцев хуторов и отрубов, крестьяне начали понимать преимущества нововведений и относиться к ним более лояльно.

Итоги и мнение историков

Реализация аграрной политики привела к следующим результатам:

- переселение крестьян из густонаселенных регионов в малонаселенные;

- увеличение посевных площадей на 10% за счет передачи крестьянам целинных земель;

- за период с 1907 по 1915 годы из общины выделились 20−25% хозяйств;

- увеличение производительности за счет личной заинтересованности крестьян в хорошем урожае;

- в 3,5 раза увеличилось число заказов на сельскохозяйственную технику, что привело к стимулированию машиностроения и торговли.

Все это позволило значительно улучшить экономическую ситуацию в России. Получая землю в личную собственность, крестьяне зачастую решались пробовать новые идеи и технологии землеобработки. Урожайность в таких районах превышала аналогичные показатели общинных территорий на 30−50%. По темпам экономической роста Россия поднялась на первое место в списке стран.

В то же время технологическая, экономическая и культурная отсталость Российской империи не позволяла не только достигнуть заграничных показателей, но и реализовать весь потенциал принятых реформ. Полной реализации земельной реформы помешали Первая мировая война, революция, а также консервативность общества. Разрушения общины — главной цели авторов реформы — так и не случилось.

Что могло бы произойти с Российской империей, если бы ей удалось пройти через все этапы проекта реформы, какова была бы ее жизнь — сказать весьма сложно. По оценкам некоторых историков, экономика страны была бы не просто ведущей по некоторым показателям, но и вывела бы Россию в пятерку стран-лидеров — потенциал системы законодательных актов Столыпина был огромным.

Источник: nauka.club

Аграрная реформа Столыпина. Причины, суть, итоги, плюсы и минусы.

Начало аграрной реформы Столыпина не просто так совпало с революционными событиями в России в 1905 году. Эти события обнажили ряд внутренних проблем, которые нужно было как-то решать, причём срочно. Пётр Аркадьевич Столыпин решил, что успокоить народные массы и повысить лояльность крестьянства поможет аграрная реформа. Суть её заключалась в постепенной передаче земель самим крестьянам, но довести её до конца так и не удалось.

Причины аграрной реформы Столыпина

На тот момент сельское хозяйство было основной сферой экономики Российской империи. При этом оно оставалось недостаточно развитым, из-за чего экономический и промышленный потенциал России начинал отставать от такового у стран Европы. Несмотря на это, доля сельского хозяйства в российской экономике в начале XX века превышала 50%. Эту сферу необходимо было как-то модернизировать, что и послужило основной причиной аграрной реформы Столыпина.

Распад Югославии. Причины, события, итоги.

Ливонская война. Причины, события, суть, итоги, участники, факты.

При этом средняя урожайность на российских полях была в 2-3 раза ниже урожайности в Европе и США, в основном из-за отсутствия современного оборудования и применения устаревших систем возделывания земли. Но улучшения в этой области были невозможны без улучшения положения людей, которые эту самую землю возделывают.

Суть и цели аграрной реформы Столыпина

Основной целью аграрной реформы была постепенная передача земли в собственность крестьян. На тот момент владение землёй было в основном коллективно, и собственниками выступали крестьянские общины. Пётр Столыпин же намеревался постепенно передать земельные наделы в частные руки крестьян, поощряя их кредитами и перепродавая им на льготных условиях земли, которые государство должно было скупать у помещиков.

Другой целью аграрной реформы Столыпина была ликвидация чересполосицы, которая была серьёзной проблемой. Чересполосица – это когда земли разных владельцем полосами перемешаны друг с другом, что по понятным причинам осложняет их обработку и возделывание. По сути, достаточно было бы заставить “ближайших соседей” обменяться частью земельных участков, но на деле всё было гораздо сложнее.

Основные направления аграрной реформы Столыпина

Двумя главными направлениями аграрной реформы Столыпина были ликвидация недовольства населения, с одной стороны, и обеспечение устойчивого процветания сельского хозяйства России, с другой. Первую цель сам Пётр Аркадьевич считал достижимой немедленно, а вторую предполагал достичь в течение 20 лет.

И то, и то было очень важным. В 1906 году в России произошли волнения, которые покзаали, что в таких условиях экономика страны существовать не может. Крестьянство было недовольно сложившимся распределением земли, и людей надо было как-то успокоить, чтобы избежать подобных волнений в будущем. На достижение этой цели и были брошены все силы, так как она стала одним из двух основных направлений аграрной реформы. Но, как показало время, Первая Мировая война и революция в России спутали все планы, не позволив довести их до конца.

Плюсы и минусы аграрной реформы Столыпина

Плюсы

- Значительный земельный фонд перешёл из общинного владения в частные руки.

- Эффективность возделывания земли повысилась, когда эта земля стала частной собственностью крестьян-земледельцев.

- Много земель было, выкупленных у помещиков, которые лишь ограниченно её эксплуатировали, стали использоваться по назначению.

- Началось активное заселение Сибири и Дальнего Востока, где крестьянам выделяли земельные участки от государства.

Минусы

- Аграрная реформа Столыпина предусматривала свободный выход крестьян из общины и скупку помещичьих земель, что шло вразрез с интересами многих землевладельцев.

- Предпринятые Петром Аркадьевичем действия усилили напряжение в стране и, возможно, приблизили революцию, которой он всеми силами старался избежать.

- Правительство оказалось не готово к массовому потоку переселенцев на восток, и не успело подготовить для них нормальные условия проживания. В результате около 17% переселенцев вернулось обратно.

Итоги и результаты аграрной реформы Столыпина

В дореволюционные времена времена результаты аграрной реформы Столыпина оценивались по-разному. Эти оценки в основном продиктованы политическими причинами, а потому варьировались от негативных до положительных. После Октябрьской революции преобладала негативная оценка, и сам В. И. Ленин отзывался о положениях аграрной реформы Столыпина довольно резко.

Как бы то ни было, из-за начала Февральской революции процесс застопорился, так что об итогах аграрной реформы Столыпина говорить не совсем корректно – она не была завершена. К 1917 году крестьяне увеличили площадь принадлежащих им земель примерно на 8% за счёт кредитов и покупок, а около 40% домохозяйств подали заявления о передача закреплённой за ними земли в частную собственность. Из этого объёма было выполнено около 20%, и ещё порядка 10% к моменту начала революции находилось в стадии оформления документов.

Так как провести аграрную реформу Столыпину не удалось, оценивать её результаты действительно невозможно – сам Пётр Аркадьевич был убит, потом началась война, а следом за ней и революция. Но такими темпами она завершилась бы к середине 20-х или началу 30-х годов прошлого века, но революция и война внесли коррективы в эти планы.

Оцените статью и поделитесь ей в соцсетях!

Средний рейтинг: 4.3 / 5. Количество оценок: 46

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.

Источник: faktrus.ru