Именно планировщики цивилизаций в ходе своего взаимодействия друг с другом или в процессе своего функционирования постоянно перекраивают карту мира, осуществляют переделы мира. Эти переделы мира в глобальном масштабе сродни революциям (Великой Французской революции 1789 года, Великой Российской революции, включающей в себя Февральский и Октябрьский этапы 1917 года), которые оказались поворотными моментами в истории человечества.

Переделы мира подобны этим революциям по целому ряду параметров — они разрешали не только накопившиеся и обострившиеся противоречия, но и в начале произошли в сознании индивидов. Причем для совершения революций требовался кардинальный переворот в сознании масс, тогда как планы переделов мира создавались весьма узким кругом лиц.

И только потом, через некоторый промежуток времени планы переделов мира осуществлялись на практике посредством войн. Известно, что первые два передела мира свои финалом имели первую и вторую мировые войны, чьи результаты были оформлены соответственно Версальским мирным договором с Германией (1919), Сен-Жерменским мирным договором с Австрией (1919), Нейиским мирным договором с Болгарией (1919), Трианонским мирным договором с Венгрией (1920), Севрским мирным договором с Турцией (1920), Ялтинской конференцией (1945), Сан-Францисской конференцией (1945), Потсдамской конференцией (1945), Нюрнбергским процессом, Токийским процессом. Первый и второй переделы мира весьма существенно затронули и Россию, кардинально сказались на ее судьбах в ХХ столетии, что, в свою очередь, по принципу обратной связи, оказало немаловажное влияние на развитие мирового сообщества современных цивилизаций. Поэтому все переделы мира — первый, второй и начавшийся третий — следует рассматривать с мировых позиций России и ее геополитических кодов, что позволяет увидеть объективную картину современного исторического процесса.

Николай II — «творец» революции

Тем более что ничейной точки зрения попросту не существует, один только господь Бог может представить абсолютную картину мира, человек же как его подобие и образ в плане творчества может дать только относительные очертания предполагаемого геополитического ландшафта XXI века. Здесь следует считаться с фактом изменения геополитического кода и геополитического положения России (и Руси) на протяжении тысячелетия, выражающего особенности истории нашего отечества, о чем шла речь в предыдущем разделе.

В плане нашего учебного пособия существенным является то, что в эпоху завершения борьбы за раздел мира и первых войн за его передел (1898-1904) Россия осуществляла «большую азиатскую программу». В конце XIX столетия она не смогла проводить в жизнь идеологию панславизма в Европе, в частности, из-за неурегулированности польского вопроса и поэтому ее внешняя политика оказалась перенацеленной на Восток (фактически же это означало возвращение к продолжению старым геостратегическим целям).

Именно в эпоху мира, вернее затишья европейских затруднений, наконец, устраненных русским уходом с Балкан и образованием уравновешивающего германскую гегемонию двойственного союза, была развита энергичная империалистическая политика в Азии, столкнувшая Россию с Англией в решительной борьбе (т.е. произошло столкновение стратегий, выработанных планировщиком России, которым является «Новый завет», и планировщиком Великобритании в его протестантской версии). В стране наступила эпоха очень высокой экономической конъюнктуры, несмотря на повторявшиеся грозные симптомы обнищания внутреннего рынка. В области внешней политики такое направление деятельности государства выражается в поиске внешних рынков, в империалистическом натиске по линии наименьшего, казалось, сопротивления в Азии. Щедро питаемый французской биржей, русский империализм нашел здесь новую форму политического и экономического проникновения, форму, — если не вполне оригинальную, то лишь в русской практике получившую впервые широкое и последовательное развитие.

Николай II. Жертва истории.

По всем линиям русского движения на азиатский Восток русская политика выдвинула железнодорожную политику в качестве могущественного орудия наступления и обороны. Эта геополитика была намечена и в основных своих чертах разработана при императоре Александре III узким кругом интеллектуальной элиты как активной части планировщика и получила свое развитие в царствование императора Николая II.

Ведь в это время завершалась борьба за окончательный раздел мира, и начинался после него первый передел сфер влияния и господства. После разгрома Пруссией Франции возникшая Германская империя стала стремиться к гегемонии на европейском континенте и выступать в качестве опасного торгового конкурента для Великобритании.

И если Германия с 1883 года выступила соперником последней в борьбе за раздел еще свободных колониальных владений, то с середины 90-х годов XIX века основная задача германской геополитики заключалась в следующем: создание обширной колониальной империи и установление «сфер влияния» в отсталых странах. Но так как раздел мира тогда уже завершался, то Германия нацеливалась более на то, чтобы отнять колонии и сферы влияния у других империалистических держав, т.е. речь шла не только о разделе, а и о переделе.

Неудивительно, что все это положило начало англо-германскому антагонизму, ибо германские притязания на мировую гегемонию стали опасными для Англии с ее громадными колониальными владениями. Однако нарастание англо-германского антагонизма было на время заторможено дипломатией Великобританией в силу ряда причин, в том числе из-за роста влияния России на Дальнем Востоке (и в Азии вообще).

В конце XIX столетия Россия осознала свое положение «между молотом Европы и наковальней Азии» и начала его весьма эффективно использовать. В Средней Азии строится железная дорога, воплощающая собой идею М.Д. Скобелева о движении к английской Индии, не говоря уже о доставке хлопка. Другая протяженная железная дорога прокладывается к Тихому океану, причем задумывается ее продолжение через территорию Китая, где сферы влияния делятся с Великобританией.

Обдумывается проект постройки железной дороги к Персидскому заливу при согласии правительства Ирана, где России опять пришлось столкнуться с британской геополитикой. В эпоху такого «русского железнодорожного империализма» вырисовываются контуры евразийской геополитической концепции России как самобытного мира.

Необходимо иметь в виду то существенное обстоятельство, что геостратегия нашего Отечества определялась императором Николаем II, на которого сильное влияние оказывал известный востоковед князь Э.Э. Ухтомский.

Геополитическое положение России тогда сложилось таким образом, что поставленные в XIX веке цели — балканских, австрийских и турецких — были достижимы только в ходе огромных общеевропейских войн, что свое громадное значение она могла приобрести только в Азии. В своей весьма интересной книге «Царствование императора Николая II» С. С. Ольденбург пишет о тогдашней геополитической ситуации нашей страны следующее: «Другие государства овладевали колониями во всех концах земного шара; для их защиты они создавали себе флоты; они вступали друг с другом в соревнование из-за клочков земли, расположенных у антиподов.

Россия, продолжая дело первых завоевателей Сибири, создавала себе нечто много лучшее, нежели колонии; она сама врастала в Азию, раздвигая свои пределы. Это был органический рост, увеличение русской территории, а не завоевание далеких чужих земель. Но Азия была не Африкой; там существовали большие государства с древней, по-своему глубокой культурой; и Россия, завладевая северной каймой Азии (широкой в сущности только по карте из-за необитаемых пространств северной тайги и тундры), должна была найти свое решение для основного вопроса в Азии — китайского вопроса». Этот китайский вопрос Россия решала тогда иначе, чем другие европейские колониальные державы. Если последние исходили из распада и раздела Китая, то российская геостратегия была направлена на его сохранение, что прямо вытекало из «большой азиатской программы», которая была наиболее четко выдвинута на первый план при императоре Николае II.

Если германский император Вильгельм II отчеканил формулу «будущее Германии — на морях», то основная мысль геополитики императора Николая II может быть выражена изречением «будущее России — в Азии». Восточная ориентация российской геополитики имела свою идеологию «восточников» или «азиатов», которой придерживалась целая плеяда ярких представителей русской культуры.

Именно они сделали «восточничество» (или, по другой терминологии, «евразийства») своеобразной идеологией имперства. В свое время гениальный писатель и мыслитель Л. Толстой высказал мысль о том, что в случае невыполнения Россией своей миссии на Востоке за нее это сделают азиатские народы. С ним созвучны идеи князя Э. Ухтомского, который на вопрос «К чему нам это?

У нас и так земли много» отвечал: «Для Всероссийской державы нет другого исхода, — или стать тем, чем она от века призвана быть (мировой силой, сочетающей Запад с Востоком), или бесславно и незаметно пойти по пути падения, потому что Европа сама по себе нас в конце концов подавит внешним превосходством своим, а не нами пробужденные азиатские народы будут еще опаснее, чем западные иноплеменники». Поэт-символист Андрей Белый не просто видел близость России Востоку, но и считал ее Востоком.

Реальное влияние на геостратегию императора Николая II оказал князь Э. Ухтомский, который сопровождал его во время девятимесячного путешествия цесаревича от Триеста до Владивостока и давал ему уроки. Его самый фундаментальный труд «Путешествие Государя Императора Николая II на Восток» был переведен на английский, французский и немецкий языки. В нем подчеркивается мысль о восточном характере русского народа, который должен наконец определиться относительно наследия Чингисхана и Тамерлана. «В Азии для нас в сущности нет и не может быть границ, — пишет он, — кроме необузданного, как и дух Русского народа, свободно плещущего у ее берегов необъятного синего моря». Князь Э. Ухтомский отмечал, что не имеется того четко очерченного рубежа за Каспием, Алтаем и Байкалом, где собственно кончается «наше».

Источник: uchebnikfree.com

Основные задачи большой азиатской программы николая 2

![]()

Нет аккаунта? Зарегистрироваться

Император Николай II. Большая Азиатская Программа

- Dec. 11th, 2009 at 5:36 PM

Кругосветное путешествие, совершённое Николаем II в бытность его цесаревичем, и посещение им Сибири и стран Востока, оказало на будущего Государя большое впечатление. Огромная восточная цивилизация, с её сакральным отношением к царской власти и твёрдой религиозной основой – казалась Цесаревичу гораздо ближе для восприятия русских ценностей, чем расчётливая, прагматическая и обуржуазившаяся европейская цивилизация.

На Востоке не видели в России врага. Ею веру не считали, как это было в Европе, чем-то диким и варварским. Русский Царь воспринимался на Востоке, не как «тиран и деспот», а как Ак-Падишах, для мусульман, Белый Царь, для буддистов. Идея «Белого Царя» была одинаково близка всем восточным народам населявшим Российскую Империю. Столица нынешней республики Тувы, которая сегодня носит название Кызыл, до 1918 года называлась Белоцарск.

Восточные народы были гораздо больше расположены к православной миссии, чем народы Западной Европы. Кроме того, восточный регион, виделся Николаю II важнейшим геополитическим направлением. Фраза царя, что «Россия должна прирастать Азией», отражали его глубочайшее убеждение в необходимости распространения русского влияния на Восток.

В поездке будущего Царя сопровождали такие горячие сторонники распространения России на Восток, как князь Э. Э. Ухтомский и сын великого русского учёного Д. И. Менделеева – В. Д. Менделеев. К слову сказать, сам Д. И. Менделеев всегда горячо поддерживал планы Николая II относительно Азии.

«Только неразумное резонерство, – писал Д. И. Менделеев, – спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело – путь к океану – Тихому и Великому, к равновесию центробежной нашей силы с центростремительной, к будущей истории, которая неизбежно станет свершаться на берегах и водах Великого океана».[1]

Его поддерживал князь Э. Э. Ухтомский: «Иные говорят: «К чему нам это? У нас и так земли много», – но для Всероссийской державы нет другого исхода, – или стать тем, чем она от века призвана быть (мировой силой, сочетающей Запад с Востоком), или бесславно и незаметно пойти по пути падения, потому что Европа сама по себе нас, в конце концов, подавит внешним превосходством своим, а не нами пробужденные азиатские народы будут еще опаснее, чем западные иноплеменники».

Став императором, Николай II немедленно приступил к разработке и осуществлению своего плана, который известен, как «Большая Азиатская программа». Однако по имеющимся документам видно, что царь начал её разрабатывать ещё до своего вступления на престол, так как уже в 1895 году её практическое осуществление шло полным ходом.

По поводу «Большой Азиатской программы» кандидат философских наук И. Е. Синицын писал: «Большая Азиатская программа» сводилась к обеспечению развития Сибири и Дальнего Востока, экономическому сотрудничеству с великими и древними соседями его империи по Азии. Как показывают исторические факты, у Николая II был свой взгляд на внешнеполитические задачи его империи. Царь понимал, что цели России, которых она добивалась во времена его отца Александра III и деда Александра II, – утвердить свое главенство на Балканах, в этой связи захватить Проливы из Чёрного моря в Средиземное и противодействовать Австрии и Турции в Южной Европе, а Англии и Франции – на Ближнем Востоке – можно было достичь только путем кровопролитных войн в Европе. К тому же обладание Россией Босфором и Дарданеллами открывало лишь «форточку» в зал, который был заперт британскими засовами. Только развитие Сибири, Дальнего Востока и активная политика в Азии могли укрепить величие России».

Император Николай II понимал, что в случае господства России в Азии, решался вопрос о выходе к незамерзающим морям, о русском преобладании на огромной территории, о почти незаселённых земельных просторах Маньчжурии.

В 1901 году Россия установила дипломатические отношения с Афганистаном, вызвав тем самым крайнее недовольство Англии, рассматривавшей Афганистан, исключительно как свою колонию.

Но кроме геополитической задачи, император Николай II никогда не забывал о своём долге православного государя. Распространение русского влияния на Востоке, означало распространения там Православной веры.

Николай II планировал создание «Великой буддийской конфедерации», опиравшийся на культурно-экономическую перспективу включения в состав Российской империи Тибета и Монголии.

При Николае II Петербург становится мировым центром буддизма. Естественно, это обстоятельство свидетельствует не о приверженности Николая II буддизму, как религии. Царь был и оставался православным христианином. Но как незаурядный политик Государь понимал, что Россия не может чувствовать себя на Востоке свободно, без признания её религиозными авторитетами буддизма.

В 1898 году при активном содействии князя Э. Э. Ухтомского Россию посетил один из авторитетных буддийских богословов и доверенное лицо далай-ламы Агван Дорджиев. Он встречался с императором Николаем II и в беседе с ним полностью поддержал планы продвижения России на Восток. Эта встреча способствовала постройке двух железнодорожных магистралей, призванных осуществлять связь с Дальним Востоком.

Агван Доржиев считал Россию защитницей монголов и тибетцев от угнетения со стороны Китая, Японии и Англии.

Под влиянием бесед с Доржиевым, далай-лама, находившийся в то время в вынужденной эмиграции в Урге, стал говорить о своём желании поселиться в России. Далай-лама XIII направил императору Николаю II делегацию буддийских монахов, которая передала Государю подлинные одежды Будды и священную мандалу. Дар далай-ламы свидетельствовал о глубочайшем почитании русского царя со стороны тибетских буддистов.

Император Николая II назначил князя Э. Э. Ухтомского личным тайным резидентом на Дальнем Востоке. По заданию царя, Ухтомский готовил мощное продвижение России на Восток, осуществлял распространение российского влияния в Бурятии, Китае, Верхней Монголии, устанавливал связи с Тибетом и Кореей. Э. Э. Ухтомский регулярно писал письма императору в Петербург, в которых сообщал все важнейшие новости с дальневосточного региона, направляет добытые секретные карты китайского и корейского районов, передавал важнейшую добытую информацию о настроениях среди восточных народов и о политических решениях, принимаемых их элитами. Николай II предвидел, что дальневосточный регион станет театром военного противостоянии России с третьими странами, и Ухтомский собирал бесценную информацию об этой территории. «Ваше Императорское Величество, – писал Э. Э. Ухтомский Николаю II в декабре 1894 года, – ввиду новейших событий на Дальнем Востоке, всеподданнейше осмеливаюсь повергнуть на Ваше благоусмотрение единственный в своём роде Атлас, данный мне всего на несколько дней. На 1 стр. ясно виден лучший путь Забайкалья на Пекин, наглядно изображены выгоды нашего положения между Стратенском и Благовещенском. В данное время китайцы охотно бы продали или уступили на каких-нибудь льготных условиях эту часть своей территории, населённую почти исключительно бродягами».[2]

Князь Ухтомский сумел создать на Востоке разветвленную эффективную агентурную сеть. Причём в понятие «агентурной сети» вкладывалось гораздо большее, чем просто сеть тайных агентов, собирающих секретную информацию.

Агенты Ухтомского, конечно, занимались и этим, но главное, они вели работу по усилению влияния России в дальневосточном и китайском регионах, подготавливали будущее безраздельное господство России во всей Центральной Азии. Главой агентуры князя Ухтомского был никто иной, как Пётр Александрович Бадмаев, носивший до крещения буддистское имя Жамсаран. Крестник императора Александра III, Бадмаев был убеждён, что только Россия способна понять и спасти восточные народы от варварского господства Запада. Прекрасно знавший бурятскую культуру и буддистские традиции, Бадмаев был незаменимым помощником Ухтомского.

В письме Николаю II от 2 сентября 1895 года Э. Э. Ухтомский сообщал об успешной деятельности П. А. Бадмаева: «Бадмаев, – писал он, – со 150 близкими ему лицами разъезжает в качестве купца по Монголии, с целью повидать всех местных князей-лам, привлечь их на нашу сторону и, сооружая станции по степному почтовому тракту на Пекин, незаметно поставить там же телеграфные столбы при ясно намеченном рельсовом пути, который мог бы пойти от Сибирской магистрали».[3]

Бадмаев собирал информацию о настроениях в регионе, добивался от местных вождей дружественного отношения к России, организовывал обеспечение телеграфной связью территорию, по которой могло начаться движение русских войск, находил среди русских государственных чиновников лиц, могущих предоставлять Государю достоверную и объективную информацию о состоянии дел на Дальнем Востоке.

15 сентября 1895 года П. А. Бадмаев шифром передаёт Э. Э. Ухтомскому следующее: «Выезжаю верхом со 150 помощниками. Буду во всех важных пунктах до Кореи. Всюду разузнаю на месте сам как сподручнее провести на частные средства ближайшим путём железную дорогу из внутреннего Китая в Читу. Пространство между этими районами занято и охраняется монголами.

Вхожу в соглашение со всеми их главными вождями. Народ за нас. Маньчжурская династия падает. Казаки и буряты единодушно мне содействуют». [4]

Несмотря на свои обширные геополитические планы в Азии и на Дальнем Востоке, Россия не собиралась ни оккупировать соседние государства, ни расчленять их. Между тем, европейские государства стремились как раз к последнему. Особенно заманчивым им казалось расчленение огромного Китая. Экономика Китая находилась под контролем иностранного капитала.

С 1894 по 1898 год Китай получил семь иностранных займов на общую сумму 54 млн. фунтов стерлингов. Иностранные державы активно строили в Китае железные дороги и занимались добычей полезных ископаемых.

В 1894 году Япония начала войну с Китаем за установление контроля над Кореей, формально считавшейся вассальной страной империи Цин. Японцы изгнали китайскую армию из Кореи и вторглись на китайскую территорию. Хорошо организованная и вооружённая японская армия и здесь добилась больших успехов: от китайцев была очищена большая часть Манчжурии. 13-го апреля 1895 года между Японией и Китаем был заключён Симоносекский мир, по которому Китай должен был уплатить Японии огромную контрибуцию, признать независимость Кореи, отдать навечно остров Тайвань и весь Ляодунский полуостров.

Эти требования японцев вызвали серьёзное беспокойство среди западных европейских держав и России. Англия, Франция и Германия увидели в этом угрозу своих интересов в Китае, так как давно готовились к разделу слабеющей империи. Для России распад империи Цин и усиление там европейских держав, а также Японии был тоже не выгоден. На Японию было оказано давление, и она была вынуждена отказаться от претензий на Ляодунский полуостров.

В 1896 году Россия подписала секретный союзный договор с Китаем, направленный против Японии.

В 1897 году Германия захватила бухту Цзяочжоу. Китайское правительство обратилось к России за поддержкой.

В 1897 году императорское правительство Китая подписало с Россией конвенцию, по которой оно уступало российскому правительству в арендное пользование порты Порт-Артур и Далянь (порт Дальний) вместе с прилегающим к этим портам водным пространством.[5]. Были взяты в концессию территории китайских провинций, на которых русское правительство начало строить Китайско-Восточную Железную Дорогу (КВЖД), призванную соединить Читу с Владивостоком и Порт-Артуром. Русские господствовали в Харбине. В 1900 году Россия всё более проникала Манчжурию.

Между тем, в отличие от Запада, Россия не собиралась проводить в Китае агрессивную захватническую политику. В своём частном письме королеве Виктории в 1899 году Николай II чётко разъяснил свою позицию: «Как Вам известно, дражайшая бабушка, я теперь стремлюсь только к возможно более длительному миру во всем мире, это ясно доказали последние события в Китае – я имею в виду новое соглашение о постройке железной дороги.

Все, чего хочет Россия, – чтобы ее оставили в покое и дали развивать свое нынешнее положение в сфере ее интересов, определяемой ее близостью к Сибири. Обладание нами Порт-Артуром и Маньчжурской железной дорогой для нас жизненно важно и нисколько не затрагивает интересы какой-либо другой европейской державы. В этом нет и никакой угрозы независимости Китая. Пугает сама идея крушения этой страны и возможности раздела её между разными державами, и я считал бы это величайшим из возможных бедствий».

«Большая Азиатская программа» Императора Николая II вызвала крайнее раздражение у правящих кругов США и Великобритании, имевших свои виды на Дальний Восток и Китай. Именно английские и американские правящие круги активно вооружали Японию и подталкивали её на войну с Россией. Русско-японская война стала результатом упорного стремления указанных держав не дать России осуществить её геополитические планы в Азии.

Источник: decalog.livejournal.com

Частная школа. 9 класс

Цитаты из учебника «История России. 9 класс. Учеб, для общеобразоват. организаций. В 2 ч. / [Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, А. А. Левандовский и др.] ; под ред.

А. В. Торкунова. — М. : Просвещение» использованы в учебных целях.

История России (Арсентьев)

§29. Внешняя политика Николая II.

Русско-японская война 1904—1905 гг.

СОДЕРЖАНИЕ страницы:

Почему дальневосточное направление внешней политики стало одним из важнейших в конце XIX — начале XX в.? Каковы были последствия поражения России в войне с Японией?

1. Основные направления внешней политики России на рубеже XIX — XX вв. Гаагская конференция

Внешняя политика Николая II в первый период его царствования была направлена на решение двух задач. Он стремился сохранить сложившееся положение и не допустить новых военных конфликтов в Европе, с одной стороны, и расширить сферу влияния России на Дальнем Востоке — с другой.

По инициативе Николая II в июне 1899 г. состоялась международная конференция в голландском городе Гааге. В ней приняли участие представители 26 стран Европы, Америки и Азии. Участники конференции взяли на себя обязательства не использовать удушливые газы; не применять снаряды, начинённые газом; не использовать разрывные пули. Был создан Гаагский международный суд для разбирательства конфликтов между государствами. Однако результаты конференции не соответствовали масштабным замыслам Николая II — первого государственного деятеля, поставившего вопрос о всеобщем разоружении.

2. Дальневосточная политика

Мир и спокойствие в Европе были нужны России для успешного выполнения «большой азиатской программы»: усиления собственных позиций в Восточной Азии.

Главным препятствием на пути к укреплению России на Дальнем Востоке была Япония, которая провозгласила и настойчиво претворяла в жизнь программу создания «великой Японии».

В 1896 г. Россия и Китай заключили секретный договор об оборонительном союзе. Китай разрешил России проложить через свою территорию Китайско-Восточную железную дорогу (КВЖД). Она была построена в 1897–1903 гг. и соединила Забайкалье с Владивостоком.

Китайско-русское сближение ревностно встретили в европейских столицах. Оно подхлестнуло захват китайских территорий другими странами. В 1897 г. Германия взяла под свой контроль порт Циндао. Россия не только не поддержала Китай, но и, в свою очередь, решила приобрести незамерзающий порт в Жёлтом море. Русские корабли вошли в Порт-Артур — важный стратегический пункт на Ляодунском полуострове.

В мае 1898 г. Китай и Россия подписали договор о безвозмездной аренде на 25 лет Ляодунского полуострова и Порт-Артура с правом создания там российской военно-морской базы.

Военное присутствие России в Китае вызвало резкое неприятие со стороны Японии. Тайную поддержку ей оказывали США и Англия, не заинтересованные в усилении российских позиций на Дальнем Востоке. Они предоставили Японии кредиты, организовали поставки металла, нефти, оружия, военных судов, всячески подталкивая её к войне с Российской империей.

В январе 1903 г. Николай II созвал совещание по делам Дальнего Востока. Большинство высших чиновников считали необходимым начать ускоренную подготовку к войне. Особое мнение высказал С. Ю. Витте. В 1902 г. он совершил поездку на Дальний Восток и пришёл к выводу, что Россия к войне не готова. Витте предлагал начать широкое экономическое освоение Дальнего Востока.

3. Начало Русско-японской войны

В ночь на 27 января 1904 г. без объявления войны японские корабли атаковали русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. Два броненосца и один крейсер получили серьёзные повреждения. Утром того же дня в нейтральном корейском порту Чемульпо японская эскадра в составе 14 кораблей напала на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Завязался неравный бой.

Сильные пробоины и начавшийся на судне пожар помешали «Варягу» пробиться в Порт-Артур. Не желая спустить боевой флаг перед врагом, русские моряки потопили крейсер, а канонерскую лодку взорвали.

Японский план войны предусматривал в качестве основной задачи добиться превосходства на море. Её решение гарантировало успех операций по высадке десанта на суше и последующему захвату территорий Маньчжурии, Приморского и Уссурийского краёв.

В феврале в Порт-Артур прибыл новый командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал С. О. Макаров, который развернул активные боевые действия. Но 31 марта случилась трагедия: в бою наскочил на мину флагманский броненосец «Петропавловск». Вместе с адмиралом Макаровым погиб весь его штаб, 29 офицеров и 652 матроса, а также знаменитый художник-баталист В. В. Верещагин.

4. Осада Порт-Артура

В феврале 1904 г. 1-я японская армия высадилась в Корее и в середине апреля перешла границу Маньчжурии. В неравном бою у города Тюренчена русские войска потерпели поражение и отступили к городу Ляояну.

В апреле на Ляодунском полуострове, в тылу Порт-Артура, десантировалась 2-я японская армия. Противник захватил порт Дальний, превратив его в плацдарм для наступательных операций на Порт-Артур. В августе 1904 г. японские войска нанесли форсированный удар по Порт-Артуру, но встретили упорное сопротивление. Потеряв треть своего состава, они прекратили штурм и перешли к осаде крепости. Началась осада Порт-Артура, длившаяся с июля по декабрь 1904 г.

Японское командование решило направить основные силы на разгром русских сухопутных войск в районе Ляояна.

В августе 1904 г. три японские армии атаковали русские позиции, но натолкнулись на ожесточённое сопротивление и понесли огромные потери. Командующий Маньчжурской армией А. Н. Куропаткин решил перейти в наступление на восточном фланге. Если бы он осуществил это намерение, то японской армии, возможно, было бы нанесено поражение. Однако в последний момент Куропаткин решил не рисковать и отдал приказ об отступлении на север, к городу Мукдену.

В октябре 1904 г. из Балтийского моря на помощь осаждённым в Порт-Артуре вышла 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием адмирала 3. П. Рожественского. Ей предстояло обогнуть Африку и Азию и пробиться к Порт-Артуру или Владивостоку.

В ответ японцы активизировали свои действия в районе Порт-Артура. Героизм, мужество, упорство русских защитников вызывали восхищение даже у японцев. В декабре погиб начальник сухопутной обороны крепости талантливый генерал Р. И. Кондратенко. Командующий войсками генерал А. М. Стессель созвал Совет обороны крепости.

Большинство членов Совета высказались за продолжение обороны, считая, что имеются как материальные, так и людские ресурсы, а самое главное — высокий патриотический подъём солдат и матросов, готовность стоять до конца. Но 20 декабря 1904 г. Стессель сдал крепость японцам.

5. Ход военных действий в 1905 г.

С падением Порт-Артура японские части были переброшены под Мукден. В феврале 1905 г. преимущество и инициатива полностью оказались на стороне японской армии, которая попыталась осуществить двусторонний охват русских войск. После ожесточённых боёв возникла угроза полного окружения русской армии. 22 февраля Куропаткин отдал приказ о немедленном отступлении. 25 февраля 1905 г. японцы заняли Мукден.

Между тем 2-я Тихоокеанская эскадра совершала свой беспримерный поход. 14 мая 1905 г. русские корабли вошли в Цусимский пролив. Здесь их поджидал отремонтированный и переоснащённый современными приборами и артиллерией японский флот. В завязавшемся бою сразу же обнаружилось превосходство противника.

Менее чем через час вышел из строя флагманский броненосец, Рожественский получил ранение. К концу дня русская эскадра потеряла четыре броненосца и один крейсер, остальные корабли были повреждены. Миноносец «Бедовый», на борту которого находился раненый адмирал, захватили японцы. 15 мая погибли ещё шесть русских кораблей.

Семь броненосцев, пять крейсеров и четыре эсминца были затоплены своими командами. Русский флот фактически был уничтожен. Цусима стала героической, но в то же время трагической страницей русской военной истории, больно ударившей по национальной гордости народа.

6. Окончание войны. Сближение России и Англии

После оглушительного поражения на море на всём фронте наступило затишье, ненадолго прерванное в июне 1905 г., когда японцы высадили на острове Сахалине две дивизии. Регулярных русских войск здесь было мало. На помощь им пришли добровольные ополчения, сформированные из каторжан. Неравная борьба за остров продолжалась два месяца.

Необходимость заключения мира стали осознавать не только страны, втянутые в войну, но и все мировые державы. В России разгоралась революция, катализатором которой стали военные поражения. Правительство всё больше нуждалось в помощи армии для подавления революционных выступлений. Японии победы дались слишком большой ценой: страна находилась на грани экономического истощения и не могла продолжить войну.

Европейские державы и США были обеспокоены чрезмерным усилением Японии на Дальнем Востоке. Они считали недопустимым и дальнейшее ослабление России. Сильный соперник в Тихом океане им был не нужен ни в лице России, ни в лице Японии.

Посредником в переговорах о мире по настойчивой просьбе Японии выступил президент США Т. Рузвельт. Переговоры проходили в небольшом приморском городке Портсмуте (США). Главой русской делегации был назначен С. Ю. Витте. 23 августа 1905 г. Россия и Япония подписали Портсмутский мирный договор. Россия признала Корею сферой японских интересов.

Обе стороны обязались вывести свои войска из Маньчжурии. Россия уступала Японии южную часть острова Сахалина и права на аренду Порт-Артура. Она обязалась предоставить японцам право рыболовства вдоль русских берегов в Японском, Охотском и Беринговом морях.

Россия потерпела в войне с Японией поражение. Оно было обусловлено её неподготовленностью к войне, трудностями переброски войск и снаряжения на Дальний Восток. Самым отрицательным образом на ходе военных действий сказались и недооценка сил соперника, и ошибки командования. Россия оказалась в дипломатической изоляции. Англия и США заняли прояпоискую позицию, Франция провозгласила нейтралитет и не поддержала своего союзника — Россию.

После подписания Портсмутского мира центр внешней политики Российской империи вновь переместился в Европу. Перемены в первую очередь затронули англо-российские отношения. Политика «блестящей изоляции» была прервана Англией в 1904 г. заключением «сердечного согласия» с Францией, союзницей России.

Столь радикальный шаг был вызван усилением Германии, особенно её курсом на создание мощного военно-морского флота. Англия начала искать пути сближения с Россией. Переговоры закончились подписанием в августе 1907 г. в Петербурге соглашения о разграничении интересов в Иране, Афганистане и Тибете. Этот договор окончательно закрепил раскол Европы на два противостоящих военно-политических блока: Тройственное согласие, или Антанту (Россия, Франция, Англия), и Тройственный союз (Германия, Австро-Венгрия, Италия).

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ: СОВРЕМЕННИКИ

Степан Осипович Макаров (1848—1904) – Вице-адмирал. Выдающийся русский флотоводец. Океанограф.

Хэйхатиро Того (1848-1934) – Японский адмирал и маршал Японской империи.

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ

На рубеже веков во внешней политике России происходит усиление внимания к дальневосточному направлению. Последствия этой политики носили противоречивый характер. Русско-японская война стала одной из предпосылок назревания внутриполитического кризиса в стране.

Вопросы и задания для работы с текстом параграфа

1. Какие цели преследовала внешняя политика России в начале царствования Николая II? 2. Каково было значение Гаагской мирной конференции? 3. В чём состояли причины Русско-японской войны? 4. Почему Россия потерпела поражение в войне с Японией? 5. Каковы были условия Портсмутского мира?

6. Какую позицию занимали ведущие мировые державы в период Русско-японской войны?

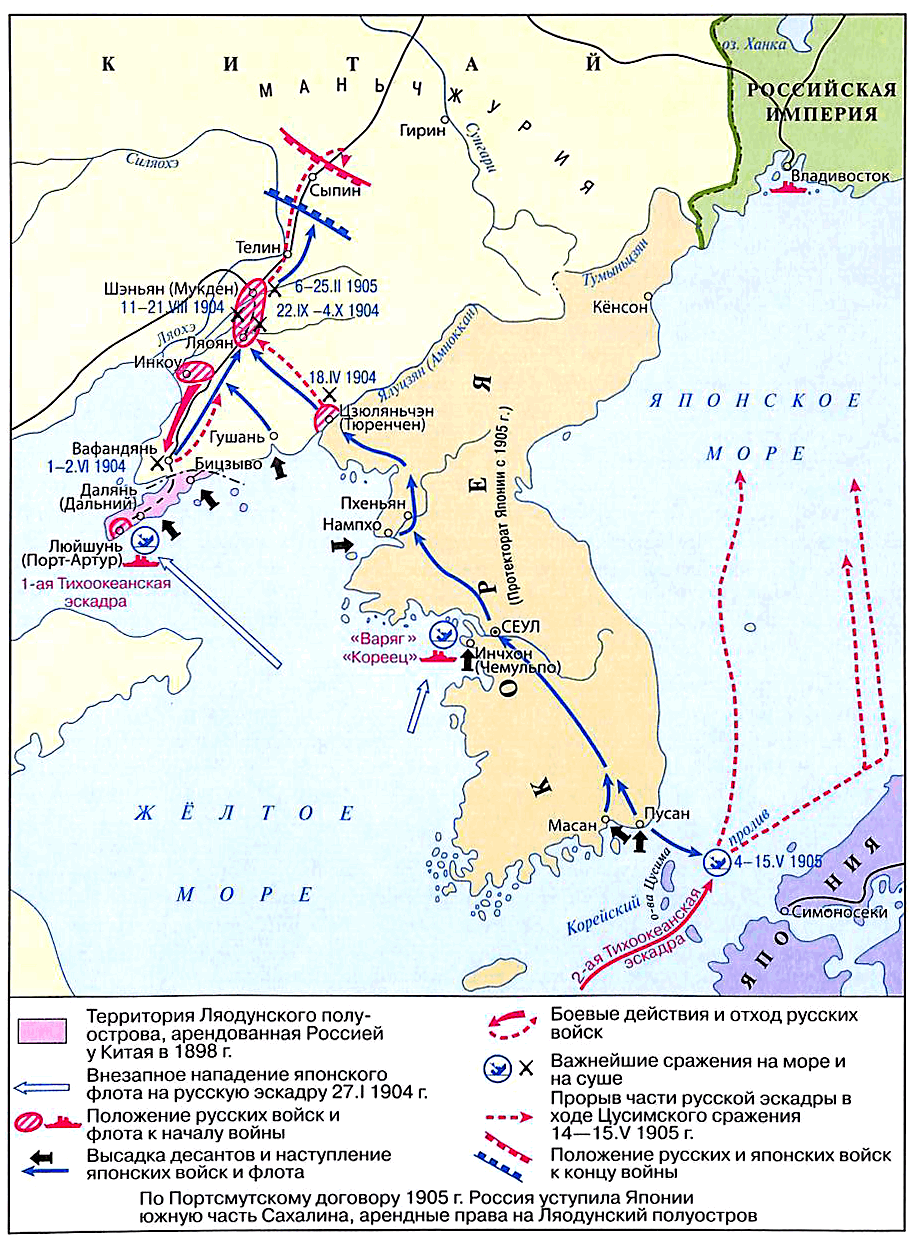

Работаем с картой

1. Покажите на карте Маньчжурию, Ляодунский полуостров, Порт-Артур, Чемульпо, Владивосток, КВЖД. 2. Покажите на карте места главных сражений Русско-японской войны на суше и море.

Думаем, сравниваем, размышляем

1. Составьте хронологическую таблицу «Основные события Русско-японской войны». 2. Можно ли утверждать, что одним из итогов Русско-японской войны стало создание Антанты? 3. Используя текст параграфа, подготовьте от имени участника событий краткую заметку для газеты об одном из эпизодов войны 1904—1905 гг. Заметка должна носить патриотический характер. 4. Объясните с учётом геополитических интересов России важность и значение Порт-Артура для российской армии и флота.

Вы смотрели: История России 9 класс Арсентьев §29. Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904—1905 гг. (Глава V. Россия в начале XX в). Цитаты из учебника использованы в учебных целях.

Источник: xn--9-8sb3ae5aa.xn--p1ai