Если же вы и сами читали классику только в школе, не прониклись и теперь не знаете, как подступиться к Толстому или Достоевскому, загляните в наши советы «Как заставить себя читать классику» или попробуйте не читать, а слушать лучшие образцы классики в виде аудиокниг.

Источник: readrate.com

Серия книг «Список школьной литературы 10-11 класс»

Это первая поэма В. А. Жуковского. Произведение относится к романтическому жанру. Поэт в качестве основы данной поэмы использует произведение немецкого поэта XVIII века Бюргера «Ленора». Уже в самом.

полная версия

Тютчев Федор Иванович, Фет Афанасий Афанасьевич

«Ты прав. Одним воздушным очертаньем

Весь бархат мой с его живым миганьем —

Видеоурок по литературе «Самые известные произведения о школе»

полная версия

Чехов Антон Павлович

Шаламов Варлам Тихонович

Русского поэта и писателя, узника сталинских лагерей Варлама Тихоновича Шаламова критики называют «Достоевским XX века». Его литература – страшное свидетельство советской истории. Исповедальная проза.

полная версия

Чехов Антон Павлович

В чем смысл жизни человека? В том, чтобы быть счастливым? Чтобы делать добрые дела, помогать другим? Если ответ так и не приходит, то можно обратиться к классической литературе, ведь писатели часто.

Ахматова Анна Андреевна

Есть поэты для поэтов, есть поэты для критиков. Ахматова – поэт для читателей.

В сборнике, который вы держите в руках, опубликованы только те ахматовские стихи, которые она сама считала лучшими, в.

полная версия

Чехов Антон Павлович

Что такое любовь? Действительно ли она настоящая или это нечто иное по отношению к конкретному человеку? На эти вопросы классики мировой и русской литературы пытались ответить неоднократно. Попытался.

полная версия

Чехов Антон Павлович

«На свадьбе у Ольги Ивановны были все ее друзья и добрые знакомые.

– Посмотрите на него: не правда ли, в нем что-то есть? – говорила она своим друзьям, кивая на мужа и как бы желая объяснить, почему.

полная версия

Чехов Антон Павлович

Насколько истинными могут быть представления человека о мире? Можно принимать за истину мнение большинства, но стоит ли это делать? Если человек видит мир другим, его могут считать ненормальным. Но.

Нелюбимая школьная классика |Гид по школьной программе по литературе|

полная версия

Чехов Антон Павлович

Когда тебя охватывают эмоции, как долго ты сможешь с ними справляться? А может быть, и вовсе не считаешь нужным это делать… Только и последствия не всегда получится предусмотреть, потому что чувства и.

Платонов Андрей Платонович, Платонов Андрей Валерьевич

Мир может быть необычайно прекрасен. И речь идёт не только о внешнем мире, но и о внутреннем. Когда внутри тебя целый мир, который отражает то, что происходит вовне, когда это становится неотделимой.

полная версия

Лесков Николай Семенович

Путь к Богу труден и тернист. Далеко не каждый может осилить его. В пути же может случиться разное. Николай Лесков в своей книге под названием «Очарованный странник» предлагает читателям одну такую.

полная версия

Максимилиан Волошин, Сергей Есенин, Владимир Соловьев

Сила таланта Есенина в том, что в нем неразрывно слиты и человек и поэт. И через него мы как бы видим не только обычно сокрытую от взоров жизнь человеческой души, но и жизнь общества и самого времени.

Сологуб Федор Кузьмич Тетерников, Тютчев Федор Иванович

Ф. И. Тютчев – выдающийся представитель русской философской лирики ХIХ века, великий русский поэт, стихотворениями которого восхищался А. С. Пушкин.

Тютчев, не будучи поэтом «по профессии», писал на.

Блок Александр Александрович, Толстой Алексей Константинович

Источник: avidreaders.ru

Основные произведения литературы школьной программы

Литературный канон, или «классика», — сложный феномен, но для простоты можно сказать, что это список или корпус наиболее важных и узнаваемых каждым образованным человеком текстов, которые перечитываются и преподаются в тот или иной период времени в той или иной стране. Чтобы возник литературный канон, необходимо сразу несколько условий.

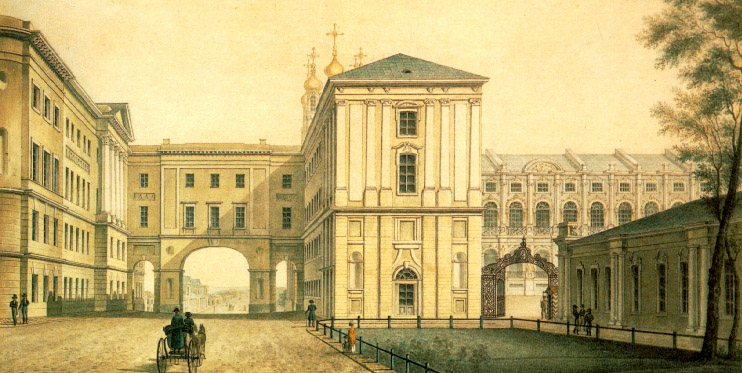

Одно из них — единая для всех граждан нации школьная система базового литературного образования, а попросту говоря — изучение литературы в школе. Благодаря ей каждый из нас получает представление об истории национальной литературы и знакомится с ключевыми для нее произведениями выдающихся писателей. Устройство школьного образования кажется нам настолько привычным, что иногда трудно представить иную систему. В других странах преподавание литературы может быть организовано иначе — например, без обязательного списка произведений. Не менее интересно узнать, как было устроено изучение литературы в дореволюционной российской школе.

Важнейшие отличия дореволюционной литературной программы от современной:

Русская литература до 1917 года не была отдельным предметом и всегда входила в курс «русского языка».

До 1870-80-х годов большинство гимназий были мужскими. Девочки чаще получали домашнее и пансионное образование, которое, естественно, предполагало знакомство с литературой, но чаще с французской, чем с русской.

Систематический курс истории русской литературы, как и сегодня, начинался в старших классах, но был гораздо обширнее и с 1870-х годов включал большое число произведений древнерусской словесности.

Программа по литературе для гимназий отличалась от программы для духовных семинарий, реальных и коммерческих училищ. В последних курс литературы был более гибкий и менее подчинялся министерскому стандарту.

Министерская программа включала очень узкий круг обязательных для прочтения текстов, зато используемые на уроке и дома хрестоматии иногда содержали даже официально не одобряемые имена писателей — например, стихотворения Николая Некрасова, которые до 1905 года не входили в программу, но постоянно включались в хрестоматии. Это означало, что учителя в принципе могли обсуждать его на уроках, хотя часов на это по программе не выделялось.

Все сказанное далее характерно, в первую очередь, для мужских гимназий и реальных училищ.

Была ли в школе XIX века единая программа по литературе?

До середины XIX века никакой единой для всех гимназий программы Министерства народного просвещения не существовало. Это не означает, что литературу не преподавали. Преподавали еще с 1800-х годов, однако преимущественно в гимназиях (в духовных учебных заведениях — только церковную словесность), и каждый педагог сам решал, какой список текстов предложить своим воспитанникам. В 1819-м писатель, журналист и преподаватель Николай Иванович Греч издал одну из первых хрестоматий — «Учебную книгу российской словесности». На нее на протяжении 1820-40-х годов ориентировались другие педагоги, как в выборе текстов для чтения и заучивания наизусть, так и в трактовке произведений лучших русских писателей того времени. Если посмотреть на их качественный состав, то список самых популярных авторов выглядит так:

Лидерами по частотности вхождения в хрестоматии в начале XIX века оказываются Ломоносов, Державин и баснописец Иван Дмитриев, составляющие ядро канона эпохи Просвещения, который во второй трети XIX столетия будет заметно потеснен авторами «золотого века» — Жуковским, Батюшковым, Пушкиным, Баратынским, Гнедичем.

Многих ли из этого списка рядовой читатель помнит и тем более знает сейчас? Пожалуй, только Батюшкова, Державина, Жуковского, Крылова да Пушкина, который еще при жизни стал входить в школьные хрестоматии и с тех пор никогда из них не выходил, со временем потеснив всех и прочно заняв первое место по количеству упоминаний и цитирований.

Две «революции»

Речь не о двух революциях 1917 года, а о двух новациях в системе преподавания литературы в школе XIX века. В 1843-м молодой преподаватель словесности и критик Алексей Дмитриевич Галахов по образцу французских пособий составил уникальную хрестоматию.

А.Галахов. Русская хрестоматия в 2-х томах. Том I и II в одной книге. Издание 39, 1917 год. Типография В.В.Думнова.

Она отличалась от своих предшественниц тем, что около 30% ее авторов были современниками, а некоторые едва делали первые шаги в литературе, будучи еще студентами (например, молодые поэты Афанасий Фет и Яков Полонский). На эти же 30% Галахов сократил число текстов XVIII века. Логика была проста: Галахов справедливо полагал, что русскому гимназисту нужен не стремительно устаревающий язык предыдущего столетия, а язык Пушкина и пушкинского периода отечественной литературы. Соответственно, изучать современную, живую литературу нужно не по произведениям покойников, а по текстам живых авторов, даже если они еще не признаны классиками. Всего Галахов включил около 400 текстов новых писателей и поэтов, среди которых каждое второе имя известно сегодня и современному школьнику:

Н. Гоголь, Д. Давыдов, П. Ершов, В. Клюшников, А. Кольцов, И. Красов, И. Лажечников, М. Лермонтов, А. Майков, Н. Огарев, В. Одоевский, И. Панаев, И. Подолинский, А. Полежаев, А. Пушкин, Ф. Соллогуб, А. Струговщиков, А. Фет, А. Хомяков, Н. Языков.

Почему большинство из них до сих пор на слуху? Ответ прост: в хрестоматии Галахова они представляли отечественную литературу первой половины XIX столетия.

До 1917 года Русская хрестоматия переиздавалась более 30 раз,

это и способствовало канонизации многих

известных сегодня авторов.

Вторая «революция» также проходила с участием вездесущего Галахова. В 1852 году по заданию военного Генерального штаба он вместе с профессором Московского университета Федором Ивановичем Буслаевым разработал «Конспект русского языка и словесности для руководства в военно-учебных заведениях», который к концу 1850-х годов был рекомендован Министерством народного просвещения в качестве программы для всех учебных заведений.

Именно в этом методическом пособии впервые в русской педагогической практике учащимся предлагался не только перечень образцовых авторов, но и список их текстов, распределенных по годам обучения в соответствии с уровнем сложности. Это была первая единая российская программа по литературе. Общий каркас и принципы, ею заданные, действовали до 1917 года. Ее отголоски прослеживаются даже в современных стандартах.

Борьба с современной литературой

После «революций» часто наступают контрреволюции. В 1855-1866 годы школьные хрестоматии (но не программы!) пополнились стихами и прозой большого числа писателей, ставших известными в середине XIX века:

С. Аксакова, И. Аксакова, И. Гончарова, Д. Григоровича, Я. Грота, Л. Мея, Н. Некрасова, И. Никитина, А. Писемского, Я. Полонского, А. К. Толстого, Л. Н. Толстого, И. Тургенева, Ф. Тютчева, Н. Щербины, В. Белинского, В. Боткина, П. Анненкова.

Список длинный, особенно если учесть, что такие авторы, как Гончаров, Некрасов, А.К. Толстой, Л. Толстой, Тургенев и Тютчев остались в ней навсегда. В начале 1860-х годов впервые в России прошли съезды учителей, которые всерьез обсуждали вариативность и гибкость школьной программы и, конечно же, ее обновление. Многие предлагали пополнить списки для чтения такими новейшими писателями, как Федор Достоевский, Лев Толстой, Николай Некрасов. Но этим порывам не суждено было осуществиться на практике.

Либеральная «оттепель», как окрестил ее Тютчев, длилась недолго. Новый гимназический устав и реформы графа Дмитрия Толстого привели к еще большей унификации программ и к запрету включать в них любые тексты новее «Мертвых душ» Гоголя. Такая образовательная политика была закреплена в новых программах 1872 года и привела к тому, что с 1866-го по 1905-й официальная школьная программа заканчивалась «Героем нашего времени» (да и то в отрывках) и «Мертвыми душами». Это, впрочем, не касалось хрестоматий, в которые продолжали включать стихотворения Некрасова, отрывки из «Войны и мира» или «Записок из Мертвого дома», однако возможности учителей были существенно ограничены.

Во второй половине XIX века далеко не каждый словесник

отваживался рассказывать на уроках о романах

Тургенева, Гончарова, Толстого и Достоевского, которые

официально не были включены в программу.

Тем не менее, как показывают мемуары гимназистов, смелых преподавателей было немало, и очень часто школьникам не нужно было подпольно читать произведения, и без того обсуждаемые в классе.

Вот как выглядит список наиболее популярных стихотворений и отрывков из русской прозы XIX века (данные взяты из 108 хрестоматий за 1805-1912 годы):

Самые популярные стихотворения XIX века

(в скобках — количество хрестоматий, в которых печатался текст)

1. Пушкин. «Песнь о вещем Олеге» (49)

2. Кольцов. «Песня пахаря» (44)

3. Кольцов. «Что ты спишь, мужичок?» (44)

4. Лермонтов. «Казачья колыбельная» (39)

5. Пушкин. «Бесы» (35)

6. Крылов. «Осел и соловей» (34)

7. Крылов. «Квартет» (31)

8. Крылов. «Лебедь, рак и щука» (30)

9. Жуковский. «Лесной царь» (30)

10. Жуковский. «Сельское кладбище«(29)

11. Майков. «Кто он?» (28)

12. Державин. «Бог» (28)

Почти все стихотворения списка современному читателю известны. Исключением можно считать разве что басню Крылова «Осел и соловей», «Что ты спишь, мужичок?» Кольцова и стихотворение «певца природы» Аполлона Майкова «Кто он?», посвященное встрече рыбака с Петром I. Надо добавить, что для нас сегодня Лермонтов и Пушкин важны и памятны другими, а отнюдь не названными сочинениями. Но во второй половине XIX века баллада о том, как погиб вещий Олег, и казачья песня о борьбе с горцами на Кавказе пользовались огромной популярностью. А вот известная сегодня каждому любовная лирика типа «Я помню чудное мгновенье. » в школе не изучалась вовсе — в силу целомудрия тогдашнего образования.

Романы и повести, наиболее часто включаемые в хрестоматии

- Гоголь. «Мертвые души» (1842)

А в списке, приведенном ниже, много примечательного. С одной стороны, в нем есть программные тексты, такие как «Тарас Бульба» и «Капитанская дочка», с другой — непрограммные до 1905 года романы типа «Обломова», а с третьей — запрещенный (также до 1905-го), но читаемый всеми подпольно, роман «Что делать?». Ну и, конечно же, иностранные бестселлеры типа «Хижины дяди Тома» или романа модного в те годы немецкого прозаика Фридриха Шпильгагена.

Десять самых читаемых школьниками романов и повестей

(по данным мемуаров выпускников дореволюционных гимназий и реальных училищ)

- Чернышевский. «Что делать?»

Прообраз современного списка

Конец XIX и начало XX века — самое интересное время с точки зрения школьного преподавания литературы. Прежде всего, в 1905 году наконец-то обновилась министерская программа, и в обязательный список для чтения вошло по одному тексту каждого из ведущих русских романистов: Тургенева, Л. Толстого, Достоевского, Гончарова. Не говоря уже о поэзии Фета, Некрасова, Тютчева, Полонского, А. К. Толстого и других. Однако самое интересное то, что именно в первые 17 лет прошлого века школьные реформы заложили тот список произведений, который сохранился в советской школе и остается в современной российской. Это «Гроза» Островского, «Обломов» Гончарова, «Отцы и дети» Тургенева, «Преступление и наказание» Достоевского и «Война и мир» Толстого.

Но и этот набор сложился не сразу.Один из создателей программы 1905 года, известный русский педагог и историк литературы Василий Васильевич Сиповский, вспоминал, как он настаивал на том, чтобы включить в программу современные романы Л. Толстого и Достоевского, поскольку только они, благодаря острой социальной проблематике, были способны спровоцировать учеников на дискуссию в классе. Кроме того, Сиповский считал мировоззрение обоих авторов консервативным и истинно русским, что, по мнению педагога, несомненно способствовало сохранению стабильности и порядка в умах подрастающего поколения. В итоге, усилиями Сиповского, Достоевский и Толстой составили романное ядро программы последних лет существования Российской империи.

При этом интересно, что к 1917 году из нее выпали возникавшие в школьном обиходе 1900-х «Бедные люди» Достоевского, «Рудин» и «Дворянское гнездо» Тургенева, «Князь Серебряный» А. К. Толстого и повести Николая Лескова, которые собирались внести в программу в проекте 1915-го, но не успели из-за последующих революций. На первых порах, вплоть до 1921 года, советская власть использовала слегка откорректированный министерский список, но позже началась совершенно новая эра в истории русской литературы в средней школе.

Алексей Вдовин, историк литературы, PhD, доцент школы филологии НИУ Высшая школа экономики

Источник: eksmo.ru