Что отличает живой организм от неживого. Почему с прекращением обмена веществ прекращается жизнь.

Каждый знает, что без бензина автомобиль никуда не поедет. Именно за счет сгорания бензина образуется энергия, которая необходима для движения.

Примерно так же работают все живые организмы. “Бензин”, то есть пища, которую едят люди, включается в цепь химических превращений. В результате образуются энергия и необходимые для жизни соединения, а побочные продукты выводятся наружу. Белки, жиры, углеводы, витамины, вода, минеральные соли – все они попадают в организм с пищей и вступают в обмен веществ или метаболизм.

Основой жизнедеятельности всех систем, как на молекулярном и клеточном уровне, так и на уровне тканей, органов и всего организма является обмен веществ и энергии. Именно данный процесс – один из специфических признаков живой материи. В нем задействовано множество ферментных систем и механизмов регуляции.

В процессе обмена вещества, поступившие в организм, путем химических превращений преобразуются в собственные вещества тканей и в конечные продукты, которые выводятся из организма. При этих превращениях высвобождается и накапливается химическая энергия главным образом в виде фосфатных связей аденозинтрифосфорной кислоты. Эта энергия используется для поддержания постоянной температуры тела и выполнения различного вида работ: механической (мышечные сокращения), электрической (проведение нервных импульсов), химической (процессы биосинтеза) и работы, связанной с переносом веществ (железы, кишечник, почки и так далее). Организм постоянно расходует различные вещества и большое количество энергии, необходимых для роста, развития и деления каждой клетки.

Метаболизм (1 часть из 4)| Рост и обмен веществ | Медицина

Знаете ли вы, что.

– в течение жизни почти все клетки нашего организма сменяются несколько раз. За год кровь полностью обновляется 3 раза, за сутки заменяется 450 миллиардов эритроцитов и до 30 миллиардов лейкоцитов, до 50% эпителиальных клеток желудка и кишечника, 1/75 всех костных клеток скелета.

В ходе метаболизма вещества, поступившие из переваренной пищи в кровь, ферментативно расщепляются на менее крупные молекулы (катаболизм), и этот процесс сопровождается высвобождением энергии.

Метаболизм представляет собой совокупность процессов превращения и обмена веществ и энергии, происходящих в живом организме или между организмом и окружающей средой.

Образовавшиеся в результате катаболизма более простые соединения служат исходными веществами для синтеза белков, нуклеиновых кислот, липидов и полисахаридов (анаболизм), необходимых организму в качестве клеточных компонентов и для выполнения различных функций. Анаболические процессы протекают с потреблением энергии. Скорость находящихся в неразрывной связи процессов катаболизма и анаболизма зависит от условий окружающей и внутренней среды.

Высшими звеньями регуляции обмена веществ и энергии у человека являются эндокринная и нервная системы, которые связывают метаболические процессы, происходящие в различных органах и тканях, и приспосабливают их для выполнения функций, присущих всему организму в целом. Нервная система выступает объединяющим началом. Получая сигналы из окружающей среды и внутренних органов, она анализирует их и направляет импульсы тем органам, изменение скорости метаболизма в которых необходимо в данный момент для выполнения определенной функции. Чаще всего эта регуляция происходит через железы внутренней секреции, которые увеличивают или снижают выработку гормонов и поступление их в кровь.

Как ускорить метаболизм? — Научпок

Высокая многоуровневая степень контроля и регуляции метаболизма позволяет организму справляться с различными неблагоприятными воздействиями (загрязнение окружающей среды, стресс, заболевания и другие) без повреждения механизмов обмена веществ и энергии. С другой стороны, нарушение обмена веществ на каком-либо уровне (в том числе и в результате заболевания) может в определенной ситуации стать началом многоступенчатого процесса повреждений всех звеньев метаболизма и привести в итоге к нарушению функций тканей и органов, что проявляется в виде различных заболеваний.

Нарушение равновесия между процессами катаболизма и анаболизма может приводить к энергетическим проблемам в клетке, недостаточному воспроизведению функционально важных соединений (ферментов, гормонов), снижению способности клеток адаптироваться к дефициту кислорода или уменьшению их способности усваивать кислород. Это, в свою очередь, ведет к нарушению взаимодействия клетки с окружающей средой и изменению условий функционирования тканей и органов. Наиболее глубокие и существенные изменения в организме происходят при сокращении выработки энергии, нарушении использования углеводов, дефектах в системе биосинтеза биологически активных веществ, особенно производных аминокислот (медиаторов, гормонов). Повреждения механизмов метаболизма на молекулярном и клеточном уровне, в том числе и в результате аутоиммунных процессов, нарушают функции тканей и органов, при этом страдает метаболическое постоянство внутренней среды организма и регуляторные процессы. В свою очередь, расстройство процессов регуляции метаболизма на уровне нервной и эндокринной систем может привести к тяжелым нарушениям обмена веществ и энергии организма в целом, как это имеет место при сахарном диабете, диффузном токсическом зобе, гипотиреозе и других заболеваниях.

Нарушения метаболизма могут вызываться как внешними, так и внутренними факторами. Внешними факторами являются качественный и количественный состав пищи, состав вдыхаемого воздуха, попадание в организм токсических газов, ионов тяжелых металлов, соединений мышьяка, цианидов, канцерогенов, токсинов, проникновение патогенных (болезнетворных) микробов. К внутренним факторам относятся генетические дефекты, ведущие к нарушению синтеза или действия биологически активных веществ в организме или компонентов клеток. Это приводит к избыточному накоплению продуктов метаболизма, в том числе оказывающих токсическое действие на организм, или к недостаточному питанию тканей кислородом (гипоксия).

Источник: www.rlsnet.ru

Основные программы обмена веществ у человека

Обмен веществ и энергии. Питание. Анаболизм. Катаболизм.

Обмен веществ и энергии лежит в основе всех проявлений жизнедеятельности и представляет собой совокупность процессов превращения веществ и энергии в живом организме и обмен веществами и энергией между организмом и окружающей средой.

Для поддержания жизнедеятельности в процессе обмена веществ и энергии обеспечиваются пластические и энергетические потребности организма. Пластические потребности удовлетворяются за счет веществ, используемых для построения биологических структур, а энергетические — путем преобразования химической энергии поступающих в организм питательных веществ в энергию макроэргических (АТФ и другие молекулы) и восстановленных (НАДФ • Н — никотин-амид-адениндинуклеотидфосфат) соединений. Их энергия используется организмом для синтеза белков, нуклеиновых кислот, липидов, а также компонентов клеточных мембран и органелл клетки, для выполнения деятельности клеток, связанной с использованием химической, электрической и механической энергии.

Обмен веществ и энергии (метаболизм) в организме человека — совокупность взаимосвязанных, но разнонаправленных процессов: анаболизма (ассимиляции) и катаболизма (диссимиляции).

Анаболизм — это совокупность процессов биосинтеза органических веществ, компонентов клетки и других структур органов и тканей. Анаболизм обеспечивает рост, развитие, обновление биологических структур, а также непрерывный ресинтез макроэргических соединений и их накопление.

Катаболизм — это совокупность процессов расщепления сложных молекул, компонентов клеток, органов и тканей до простых веществ (с использованием части из них в качестве предшественников биосинтеза) и до конечных продуктов метаболизма (с образованием макроэргических и восстановленных соединений).

Взаимосвязь процессов катаболизма и анаболизма основывается на единстве биохимических превращений, обеспечивающих энергией все процессы жизнедеятельности и постоянное обновление тканей организма. Сопряжение анаболических и катаболических процессов в организме могут осуществлять различные вещества, но главную роль в этом сопряжении играют АТФ, НАДФ • Н. В отличие от других посредников метаболических превращений АТФ циклически рефосфорилируется, а НАДФ • Н — восстанавливается, что обеспечивает непрерывность процессов катаболизма и анаболизма.

Обеспечение энергией процессов жизнедеятельности осуществляется за счет анаэробного (бескислородного) и аэробного (с использованием кислорода) катаболизма поступающих в организм с пищей белков, жиров и углеводов. В ходе анаэробного расщепления глюкозы (гликолиза) или ее резервного субстрата гликогена (гликогенолиза) превращение 1 моля глюкозы в 2 моля лактата приводит к образованию 2 молей АТФ.

Лактат — промежуточный продукт обмена. В химических связях его молекулы аккумулировано значительное количество энергии. Энергии, образующейся в ходе анаэробного обмена, недостаточно для осуществления процессов жизнедеятельности животных организмов. За счет анаэробного гликолиза могут удовлетворяться лишь относительно кратковременные энергетические потребности клетки.

В организме животных и человека в процессе аэробного обмена органические вещества, в том числе продукты анаэробного обмена, окисляются до конечных продуктов — С02 и Н20. Общее количество молекул АТФ, образующихся при окислении 1 моля глюкозы до С02 и Н20, составляет 25,5 моля.

При окислении молекулы жиров образуется большее количество молей АТФ, чем при окислении молекулы углеводов. Так, при окислении 1 моля пальмитиновой кислоты образуется 91,8 моля АТФ. Количество молей АТФ, образующихся при полном окислении аминокислот и углеводов, примерно одинаково. АТФ играет в организме роль внутренней «энергетической валюты» и аккумулятора химической энергии клеток.

Основным источником энергии восстановления для реакции биосинтеза жирных кислот, холестерина, аминокислот, стероидных гормонов, предшественников синтеза нуклеотидов и нуклеиновых кислот является НАДФ • Н. Образование этого вещества осуществляется в цитоплазме клетки в процессе фосфоглюконатного пути катаболизма глюкозы. При таком расщеплении из 1 моля глюкозы образуется 12 молей НАДФ • Н.

Процессы анаболизма и катаболизма находятся в организме в состоянии динамического равновесия или временного превалирования одного из них. Преобладание анаболических процессов над катаболическими приводит к росту, накоплению массы тканей, а катаболических — к частичному разрушению тканевых структур, выделению энергии.

Состояние равновесного или неравновесного соотношения анаболизма и катаболизма зависит от возраста. В детском возрасте преобладают процессы анаболизма, а в старческом — катаболизма. У взрослых людей эти процессы находятся в равновесии. Их соотношение зависит также от состояния здоровья, выполняемой человеком физической или психоэмоциональной деятельности.

Источник: meduniver.com

Основные закономерности метаболических процессов в организме человека. Часть 1.

Метаболизм – обмен веществ и энергии — представляет собой по классическим определениям, с одной стороны, обмен веществами и энергией между организмом и окружающей средой, а, с другой стороны, совокупность процессов превращения веществ и трансформации энергии, происходящих непосредственно в самих живых организмах. Как известно, обмен веществ и энергии является основой жизнедеятельности организмов и принадлежит к числу важнейших специфических признаков живой материи.

В обмене веществ, контролируемом многоуровневыми регуляторными системами, участвует множество ферментных каскадов, обеспечивающих совокупность химических реакций, упорядоченных во времени и пространстве. Данные биохимические реакции, детерминированные генетически, протекают последовательно в строго определенных участках клеток, что, в свою очередь обеспечивается принципом компартментации клетки. В конечном итоге в процессе обмена поступившие в организм вещества превращаются в собственные специфические вещества тканей и в конечные продукты, выводящиеся из организма. В процессе любых биохимических трансформаций освобождается и поглощается энергия.

Клеточный метаболизм выполняет четыре основные специфические функции, а именно: извлечение энергии из окружающей среды и преобразование ее в энергию макроэргических (высокоэнергетических) химических соединений в количестве, достаточном для обеспечения всех энергетических потребностей клетки; образование из экзогенных веществ промежуточных соединений, являющихся предшественниками высокомолекулярных компонентов клетки; синтез из этих предшественников белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов и других клеточных компонентов; синтез и разрушение специальных биомолекул, образование и распад которых связаны с выполнением специфических функций данной клетки.

Поскольку первоначальные представления об обмене веществ возникли в связи с изучением процессов обмена между организмом и внешней средой и лишь впоследствии эти представления расширились до понимания путей трансформации веществ и энергии внутри организма, до настоящего времени принято выделять соответственно внешний, или общий, обмен веществ и внутренний или промежуточный, обмен веществ. В свою очередь как во внутреннем, так и во внешнем обмене веществ различают структурный (пластический) и энергетический обмен.

Под структурным обменом понимают взаимные превращения различных высоко- и низкомолекулярных соединений в организме, а также их перенос (транспорт) внутри организма и между организмом и внешней средой. Под энергетическим обменом понимают высвобождение энергии химических связей молекул, образующейся в ходе реакций и ее превращение в тепло (большая часть), а также использование энергии на синтез новых молекул, активный транспорт, мышечную работу (меньшая часть). В процессе обмена веществ часть конечных продуктов химических реакций выводится во внешнюю среду, другая часть используется организмом. В этом случае конечные продукты органического обмена накапливаются или расходуются в зависимости от условий существования организма, называясь запасными или резервными веществами.

Как указывалось выше совокупность химических превращений веществ, которые происходят непосредственно в организме, начиная с момента их поступления в кровь и до момента выделения конечных продуктов обмена из организма, называют промежуточным обменом (промежуточным метаболизмом). Промежуточный обмен может быть разделен на два процесса: катаболизм (диссимиляция) и анаболизм (ассимиляция).

Катаболизмом называют ферментативное расщепление крупных органических молекул, осуществляемое у всех высших организмов, как правило, окислительным путем. Катаболизм сопровождается освобождением энергии, заключенной в химических связях органических молекул, и резервированием ее в форме энергии фосфатных связей молекулы аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ).

Анаболизм, напротив, представляет собой ферментативный синтез крупномолекулярных клеточных компонентов, таких, как полисахариды, нуклеиновые кислоты, белки, липиды, а также некоторых их биосинтетических предшественников из более простых соединений. Анаболические процессы происходят с потреблением энергии.

Процессы катаболизма и анаболизма происходят в клетках одновременно, неразрывно связаны друг с другом и являются обязательными компонентами одного общего процесса — метаболизма, в котором превращения веществ теснейшим образом переплетены с превращениями энергии. Катаболические и анаболические реакции различаются, как правило, локализацией в клетке.

Например, окисление жирных кислот до углекислого газа и воды осуществляется с помощью набора митохондриальных ферментов, тогда как синтез жирных кислот катализирует другая система ферментов, находящихся в цитозоле. Именно благодаря разной локализации катаболические и анаболические процессы в клетке могут протекать одновременно.

При этом все превращения органических веществ, процессы синтеза и распада взаимосвязаны, координированы и регулируются нейрогормональными механизмами, придающими химическим процессам нужное направление. В организме человека не существует самостоятельного обмена белков, жиров, углеводов и нуклеиновых кислот. Все превращения объединены в целостный процесс метаболизма, допускающий также взаимопревращения между отдельными классами органических веществ. Подобные взаимопревращения диктуются физиологическими потребностями организма, а также целесообразностью замены одних классов органических веществ другими в условиях блокирования какого-либо процесса при патологии.

Согласно современным представлениям расщепление основных пищевых веществ в клетке представляет собой ряд последовательных ферментативных реакций, составляющих три главные стадии катаболизма. На первой стадии полимерные органические молекулы распадаются на составляющие их специфические структурные блоки — мономеры. Так, полисахариды расщепляются до гексоз или пентоз, белки — до аминокислот, нуклеиновые кислоты — до нуклеотидов и нуклеозидов, липиды — до жирных кислот и глицерина. Эти реакции протекают в основном гидролитическим путем и количество энергии, освобождающейся на этой стадии, не превышает 1% от всей выделяемой в ходе катаболизма энергии, и почти целиком используется организмом в качестве тепла.

На второй стадии катаболизма продуктами химических реакций становятся еще более простые молекулы, унифицированные для углеводного, белкового и липидного обмена. по своему типу (гликолиз, катаболизм аминокислот, β-окисление жирных кислот соответственно). Принципиальным является то, что на второй стадии катаболизма образуются продукты, которые являются общими для обмена исходно разных групп веществ.

Эти продукты представляют собой ключевые химические соединения, соединяющие разные пути метаболизма. К таким соединениям относятся, например, пируват (пировиноградная кислота), образующийся при распаде углеводов, липидов и многих аминокислот, ацетил-КоА, объединяющий катаболизм жирных кислот, углеводов и аминокислот, a-кетоглутаровая кислота, оксалоацетат (щавелевоуксусная кислота), фумарат (фумаровая кислота) и сукцинат (янтарная кислота), образующиеся при трансформации аминокислот.

Продукты, полученные на второй стадии катаболизма, вступают в третью стадию, которая известна как цикл трикарбоновых кислот (терминальное окисление, цикл лимонной кислоты, цикл Кребса). На третьем этапе ацетил-КоА и некоторые другие метаболиты, например α-кетоглутарат, оксалоацетат, подвергаются окислению в цикле ди- и трикарбоновых кислот Кребса.

Окисление сопровождается образованием восстановленных форм НАДН + Н+ и ФАДН2. Именно в ходе второй и третьей стадий катаболизма освобождается и аккумулируется в виде АТФ практически вся энергия химических связей подвергнутых диссимиляции веществ. При этом осуществляется перенос электронов от восстановленных нуклеотидов на кислород через дыхательную цепь, сопровождающийся образованием конечного продукта – молекулы воды. Транспорт электронов в дыхательной цепи сопряжен с синтезом АТФ в процессе окислительного фосфорилирования.

Главным катаболическим процессом в обмене веществ принято считать биологическое окисление — совокупность реакций окисления, протекающих во всех живых клетках, — а именно дыхание и окислительное фосфорилирование. Интегральной характеристикой биологического окисления служит так называемый дыхательный коэффициент (RQ), который представляет собой отношение объема выделенного организмом углекислого газа к объему одновременно поглощенного кислорода.

При окислении углеводов объем расходуемого кислорода соответствует объему образующегося углекислого газа и поэтому дыхательный коэффициент в этих случаях равен единице. При окислении жиров и белков такое соответствие отсутствует, поскольку кроме окисления углерода до углекислого газа часть кислорода расходуется на окисление водорода с образованием воды. Вследствие этого величины дыхательного коэффициента в случае окисления жиров и белков составляют соответственно около 0, 7 и 0, 8. Подавляющая часть белкового азота при окислении белка в организме переходит в мочевину. Поэтому по дыхательному коэффициенту и данным о количестве выделяемой мочевины можно определять соотношение участвующих в биологическом окислении углеводов, жиров и белков.

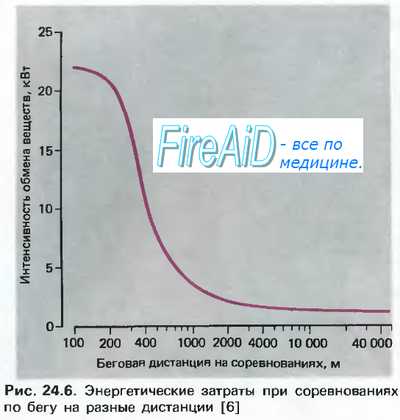

В процессе обмена веществ постоянно происходит превращение энергии: потенциальная энергия сложных органических соединений, поступивших с пищей, превращается в тепловую, механическую и электрическую. Энергия расходуется не только на поддержание температуры тела и выполнение работы, но и на воссоздание структурных элементов клеток, обеспечение их жизнедеятельности, роста и развития организма.

Тем не менее, только часть получаемой при окислении белков, жиров и углеводов энергии используется для синтеза АТФ, другая, значительно большая, превращается в теплоту. Так, при окислении углеводов 22, 7% энергии химических связей глюкозы в процессе окисления используется на синтез АТФ, а 77, 3% в виде тепла рассеивается в тканях. Аккумулированная в АТФ энергия используемая в дальнейшем для механической работы, химических, транспортных, электрических процессов в конечном счете тоже превращается в теплоту. Следовательно, количество тепла, образовавшегося в организме, становится мерой суммарной энергии химических связей, подвергшихся биологическому окислению. Поэтому вся энергия, образовавшаяся в организме, может быть выражена в единицах тепла — калориях или джоулях.

Общий баланс энергии организма определяют на основании калорийности вводимых пищевых веществ и количества выделенного тепла, которое может быть измерено или рассчитано. При этом надо учитывать, что величина калорийности, получаемая при лабораторной калориметрии, может отличаться от величины физиологической калорической ценности, поскольку некоторые вещества в организме не сгорают полностью, а образуют конечные продукты обмена, способные к дальнейшему окислению. В первую очередь это относится к белкам, азот которых выделяется из организма главным образом в виде мочевины, сохраняющей некоторый потенциальный запас калорий. Очевидно, что калорическая ценность, дыхательный коэффициент и величина теплообразования для разных веществ различны. Физиологическая калорическая ценность (в ккал/г) составляет для углеводов — 4, 1; липидов — 9, 3; белков — 4, 1; величина теплообразования (в ккал на 1 литр потребленного кислорода) для углеводов составляет 5, 05; липидов — 4, 69; белков — 4, 49.

Процесс анаболизма по аналогии с катаболическими процессами также проходит три стадии. При этом исходными веществами для анаболических процессов служат продукты второй стадии и промежуточные соединения третьей стадии катаболизма.

Таким образом вторая и третья стадии катаболизма являются в то же время первой, исходной стадией анаболизма и химические реакции, протекающие в данном месте и в данное время, выполняют по сути двойную функцию. С одной стороны, они являются основой завершающего этапа катаболизма, а с другой — служат инициацией для анаболических процессов, поставляя вещества-предшественники для последующих стадий ассимиляции.

Подобным образом, например, начинается синтез белка. Исходными реакциями этого процесса можно считать образование некоторых a-кетокислот. На следующей, второй стадии в ходе реакций аминирования или трансаминирования эти кетокислоты превращаются в аминокислоты, которые на третьей стадии анаболизма объединяются в полипептидные цепи.

В результате ряда последовательных реакций происходит также синтез нуклеиновых кислот, липидов и полисахаридов. Тем не менее следует подчеркнуть, что пути анаболизма не являются простым обращением процессов катаболизма. Это связано прежде всего с энергетическими особенностями химических реакций. Некоторые реакции катаболизма практически необратимы, поскольку их протеканию в обратном направлении препятствуют непреодолимые энергетические барьеры. Поэтому в ходе эволюции были выработаны другие, специфические для анаболизма реакции, где синтез олиго- и полимерных соединений сопряжен с затратой энергии макроэргических соединений, прежде всего – АТФ.

Источник: volynka.ru