Презентация на тему: » Разработка инновационной образовательной программы (проекта) образовательного учреждения.» — Транскрипт:

1 Разработка инновационной образовательной программы (проекта) образовательного учреждения

2 Норматив 273 ФЗ РФ «Об образовании» ст.20 «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования» ч.3. инновационная деятельность ориентирована на… См.Закон от г. 273 ФЗ РФ

3 Цель: разработать макет инновационного проекта ОУ Задачи: Согласовать смыслы понятий по теме Составить алгоритм разработки инновационного проекта (программы) ОУ Упражняться в освоении технологии разработки инновационного проекта развития ОУ

4 Технология работы: Коллективная мыследеятельность Ожидаемый результат: Каждая группа составит макет инновационного проекта развития образовательного учреждения Риски: отсутствия навыка использования технологии проектирования инновационного развития

5 Понятия: Развитие (в общем смысле) – это необратимое, направленное,закономерное изменение материальных и идеальных объектов. В результате развития возникает новое качественное состояние объекта, которое выступает как изменение его состава и структуры Развитие ОУ – процесс….

Проектирование стратегии развития образовательной организации (1 часть)

6 Программа- это сложное средство управления, которое должно обладать определенными качествами и для её подготовки нужна специальная технология Инновационная программа – это нормативная модель совместной деятельности группы или множества групп людей, определяющая: а) исходное состояние некоторой системы, б) образ желаемого будущего этой системы, в) состав и структуру действий по переходу от настоящего к будущему Программа развития – стратегический документ…

7 Инновационная программа (проект) нужна : Когда руководитель хочет получить максимально полезный результат при минимально необходимых затратах; Когда достижение конечного результата зависит от согласованной, скоординированной работы многих людей; Когда внутренние и внешние условия деятельности не стабильны и управление должно иметь высокую чувствительность к угрозам

8 Что дает ИП? Уверенность руководителю, что он знает, какой конечный результат должен быть получен к определенному моменту времени; Какие действия и кто, когда для этого должен совершить Что этих действий будет достаточно для достижения желаемого результата; Не только руководитель, но и участники совместной деятельности понимают, для достижения какой общей цели они работают, какова их роль в этой работе, что от них ждут и что произойдет, если они не обеспечат своевременного решения своих частных задач. Программа – карта движения по незнакомой местности.

9 Структура программы развития образовательного учреждения (А.Моисеев) Краткая аннотация (паспорт) документа Краткая информационная справка об образовательном учреждении Аналитическо-прогностическое обоснование Концептуальный проект желаемого будущего Стратегия и тактика перехода ОУ в новое состояние Приложения.

10 Структура программы развития образовательного учреждения (В.Сериков) Аналитическая часть (анализ состояния образования, характеристика достижений, характеристика затруднений и нерешенных проблем, обобщенная справка о состоянии ОУ). Концептуально-прогностическая часть (концепция, планируемые нововведения, результаты, план действий). Ресурсное обеспечение программы развития Приложение (диагностический инструментарий)

Инновационная деятельность

11 Структура программы развития образовательного учреждения (В.Лазарев) Проблемы, на решение которых ориентирована Новшества, за счет которых решаются проблемы Проект желаемого будущего (совокупность новшеств) Стратегия осуществления изменений Цель программы План действий Инновационные проекты осуществления частных изменений Ресурсное обеспечение программы Кадровое обеспечение программы Экспертиза программы

12 Требования к содержанию инновационной программы Актуальность Прогностичность Рациональность Реалистичность Целостность Контролируемость Чувствительность к сбоям

13 Проблемно-ориентированный анализ педагогической системыОУ Требования: Операциональность (количественная и качественная шкала). Полнота выявления недостатков и ограничений. Обоснованная оценка значимости проблем. Прогностичность.

14 Проблема Это требующее решения противоречие между желаемым и действительным состоянием чего-либо. Например: Неспособность большинства (75%) учеников самостоятельно решать проблемы в различных сферах деятельности?

15 Признаки наличия проблемы: Затруднения практики Анализ практики на предмет выявления требуемых знаний Недостаток в результатах работы системы Неясность причин и способов устранения недостатков (недостаток проявляется на основе сравнения реального положения дел с требуемым-желаемым).

16 Формулировка проблемы: 1. Актуальность «Уже не проблема» «Актуальная проблема» «Еще не проблема» Влияние на результаты не высокие. В организации имеются все необходимые средства для решения проблемы Сильное отрицательное влияние на результативность организации. Объективно есть средства для решения проблем, но пока их нет в организации. Незначительное влияние на результаты работы учреждения. Средств для решения проблем недостаточно или вовсе отсутствуют.

17 Проблема может формулироваться в виде: Проблемной ситуации – описание ситуации конкретного образовательного учреждения, в которой обнаружены отрицательные признаки процесса, требующие решения. Например, на основе проблемно-ориентированного анализа, для определения содержания…

18 Проблемного вопроса – это вопрос, поставленный относительно возможности исследовать тот или иной предмет познания. Выражается вопросительным предложением, в котором фиксируется предмет исследования. Часто начинается со слов, «КАКОВЫ, КАК, В КАКОЙ МЕРЕ» и др. Например, каковы педагогические условия отбора содержания и реализации регионального компонента подготовки педагогических кадров.

19 Проблемной задачи – это обозначение предполагаемого результата исследования. Проблемная задача формулируется как обыкновенная цель – «найти способы связи компонентов системы …», «определение комплекса условий …».

20 Задание: Сформулируйте проблему, следуя предложенной цепочке действий Логическая подсказка для формулирования проблемы Фактическ ое состояние Желаемо е состояние Противор ечия Проблема Потребности, Желания, Необходимость Требования социального заказа, Новые задачи, стоящие перед… Недостаточная разработанность этой области знаний, Низким уровнем, Невысоким качеством, Нереализованными возможностями, Отсутствием адекватного содержания, Неразработанностью необходимых методик (технологий, техник, диагностик и т.д.)

22 1. Концептуальный проект (концепция) Проектирование миссии образовательного учреждения (приоритетных интересов), целей и принципов построения. Поиск, изучение и оценка новшеств. Предварительный выбор идей. Формирование образа будущего.

23 Цель – это желаемый результат деятельности достигнутый в пределах некоторого интервала времени. Требования к постановке целей Реалистичность, посильность, достижимость. Контролируемость Однозначность, представлять в обобщенном виде конечный продукт исследования. Диагностируемость. Определенность во времени (определены сроки проведения проекта, практичность).

Операциональность (цель распределена на задачи).

24 Целеполагание есть процесс формирования цели, осуществляемой на основе анализа обстановки; выявления потребностей и интересов, подлежащих удовлетворению; определение имеющихся ресурсов для этого

25 Целеполагание В каких областях нужно получить значимые результаты развития? В каких областях нужно получить значимые результаты развития? Каковы цели (ожидаемые результаты) развития? Каковы цели (ожидаемые результаты) развития? Каковы критерии и индикаторы их достижения?

Каковы критерии и индикаторы их достижения? Кто и как будет осуществлять мониторинг и коррекцию достижения целей? Кто и как будет осуществлять мониторинг и коррекцию достижения целей?

26 Структура цели цель Предмет преобразования Средства преобразования Результат преобразования

27 Выделить предмет и результат м средство преобразования «Повысить эффективность научно- методического обеспечения каждого учебного занятия» «Обеспечить развитие новых межэтапных конструктивных связей в структуре учебного занятия» Приведите пример формулирования цели из Вашей практики

28 От проблемы к цели Проблема может быть сформулирована так: «Несформированность педагогического коллектива как коллектива единомышленников является ведущим препятствием для превращения ОУ в развивающую и развивающуюся систему». ЦЕЛЬ:«Сформировать целостный педагогический коллектив единомышленников» ( ПРЕДМЕТ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ – ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ) ОСНОВА ПРЕПЯТСТВИЯ СТАНОВИТСЯ ПРЕДМЕТОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

29 Сформулируйте цели. Назовите предмет, средство и результат преобразований. ПРОБЛЕМА: 1. Отсутствие в ОУ необходимой учебно-материальной базы для исследовательской работы учащихся (воспитанников, студентов). 2. Демократизация школьной жизни и управления невозможны без параллельного осуществления гуманизации отношений в ОУ.

3. Переводу педагогических кадров в режим развития противодействует несформированность у педагогов ОУ потребности в перестройке собственной деятельности. 4. Отсутствие в ОУ системы площадок для демонстрации успешности обучающихся противоречит активизации мотивации обучающихся на успех.

30 Задание Исходя из проблемной ситуации, сформулируйте проблему, тему, цель. Тема — Совершенствование структуры управления школой Противоречие — Между существующей структурой и возникшими новыми функциями управления Проблема – существующая структура управления не обеспечивает реализацию следующих задач: Цель — Разработать новую структурно- функциональную модель управления школой.

31 Гипотеза – это предположение, которое формулируется с целью последующей проверки. При формулировании гипотезы речь идет о постановке вопроса и формулировке предположений, которые должны быть решены и объяснены данным исследованием. В процессе построения гипотезы создаются представления о возможных связях между исследуемыми явлениями.

32 Требования к гипотезе Соответствие фактам Проверяемость Приложимость к большому кругу явлений Возможная простота Непротиворечивость

33 Алгоритмы формулирования гипотез « возможно, если в качестве условий будут Б,В,Г…». Б,В,Г — педагогические условия. Модификации гипотезы – «если будут Б,В,Г, то возможно А», «…возможно в случае…», «…возможно при условии…», «возможно при наличии…». «А есть В». НАПРИМЕР, индивидуализация обучения есть эффективное средство реабилитации учебных возможностей учащихся. «чтобы получить А, надо взять В и совершить по отношению к нему действия С, С1, С2…»

34 Гипотеза Индивидуализация обучения одаренных детей будет более эффективной, если: 1) создать вариативные программы обучения; 2) принять в качестве ведущей стратегии обучения исследовательскую деятельность детей; 3) разработать индивидуальные «маршруты» учащихся.

35 Задача – желаемый результат деятельности,достижимый за намеченный интервал времени и характеризующийся набором количественных данных и параметров этого результата. Задачи конкретизируют цель и дают представление о том, в каких направлениях или с помощью чего можно достигнуть цели.

36 Задача Предмет преобразования Средство преобразования Результат пре- образования Способ достижения результата

37 Активизировать использование в педагогической практике учителей школы технологий системно- деятельностного подхода в обучении путем изучения и показа опыта педагогов экспериментаторов Создать условия для перевода школы в режим развития. Для чего: гуманизировать отношения «рукодитель-учитель-ученик-родитель»; осуществить методическое обеспечение педагогического поиска по созданию адаптивной системы образования; стимулировать качественный труд учителя, ученика, руководителя Приведите пример формулировки задачи

38 Процедуры стратегического планирования: Стратегическое прогнозирование Программирование Проектирование

39 Стратегическое прогнозирование оценка состояния и тенденций развития внешней и внутренней среды

40 Программирование определение системы мероприятий направленных на разработку стратегического развития деятельности организации

41 Проектирование разработка планов всех уровней организации

42 2. Стратегическое программирование Переход от замысла к плану действий. Разработка приоритетных направлений изменений (задачи) Операциональное определение целей каждого этапа Составление плана реализации

43 Образец календарного плана Этапы реализации Описание работы Время (месяц) Время (год) Ожидаемые результаты 1. Выбор темы 1. Обсуждение темы в пед.коллективе 2. Утверждение темы в управлении образованием Май август 2001 Предварительна я формулировка темы 2. Ознакомление с проблемой посредством литературных источников 3. Ознакомление с педагогическим опытом по исследуемой проблеме

44 Образец этапов РАБОТЫ: Этап (Направле ния и задачи изменений ) Сроки Прогнозиру- емые результаты Прогнози- руемые продукты

45 Показатель – наблюдаемый и поддающийся фиксированию результат Критерий – признак, на основании которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки. Критерии ПоказателиМетоды Методики

46 Ожидаемые результаты Критерии Показате- ли методыметодики Предпочитае мый способ учебной деятельност и Удовлетворенно сть при разных способах организации учебной деятельности Стремление к продолжению исследования вне урока Анкетирование, беседа, наблюдение, анализ детских работ Проективные и др.

47 Условия успешного осуществления программы развития Условия социально-политического плана. Организационно-управленческие условия: изменение штатного расписания в сторону увеличения; изменение организационной структуры.

48 3. Организационно-методические условия : Наличие «лидера» (группы), вооруженного идеями преобразования и способного их генерировать; Осмысление реальных трудностей, противоречий, перспектив развития; Достаточно высокий общекультурный уровень педколлектива. Высокий престиж учреждения, доверие к нему родителей и общественности; Благоприятный психологический климат в коллективе; Не очень большое число учащихся (до ); Занятие в одну смену; Резерв свободного времени у участников эксперимента, дающих возможность думать, составлять проекты и т.д.; Контакты с научными коллективами.

49 Финансовые и материально- технические условия Наличие материальных средств; Финансовое и материально- техническое обоснование эксперимента и его программы.

50 Кадровое обеспечение Наличие квалифицированных кадров, владеющих ведущими видами исследовательской деятельности (достаточно высокая инновационную готовность: исследовательская и методическая подготовка); Руководство школы способно выполнять менеджерские функции по отношению к организации и проведению научного исследования. Научное руководство исследованием осуществляет квалифицированный ученый-исследователь

52 Экспертиза программы может проводится по следующим критериям: 1. Качество подготовки проблемы (операциональность, обоснованность, четкость, конкретность) 2. Качество проработки содержания нововведений (конкретность, детальность, достаточность) 3. Качество целей и задач 4. Качество определение ожидаемого результата (достаточность, контролируемость) 5. Качество проработки плана реализации (достаточность, контролируемость, ресурсность, реалистичность) 6. Общие требования к программе: ценностно- целевая согласованность, гуманитарность, инновационность …

53 См. Структура программы шк 6 См. Паспорт программы См. План работы ОУ в режиме…

54 Технология разработки инновационной образовательной программы «Проектная технология введения инноваций»Проектная технология введения инноваций» «Организация разработки и реализации проектов»Организация разработки и реализации проектов» «Планирование разработки комплексного проекта». «Контроль и мониторинг разработки и реализации проекта»

55 Практикум 1. Сформулируйте проблему ОУ, которую Вы хотели бы решить, обоснуйте её 2. Сформулируйте цель своей деятельности по решению проблемы, результат на который вы хотите выйти, каковы индикаторы оценки результата, какую методику оценки вы будите использовать 3. Сформулируйте задачи деятельности 4. Выберите одну из задач и спроектируйте мероприятия (работы) по её решению.

Источник: www.myshared.ru

Этапы разработки и реализации инновационной программы

Сегодня существует множество учебно-методических пособий и рекомендаций, в которых раскрыта подробная характеристика этапов разработки и реализации программ и проектов, способы оформления проектной документации. Поэтому этапы разработки и реализации проектов и программ представлены в главе в самом обобщенном виде.

12.2.1. Общественное согласование оценки качества системы, нуждающейся в преобразовании. Постановке цели предшествует всесторонний анализ проблемного состояния ситуации, выявление ее болевых точек, нуждающихся в преобразовании, и тех ресурсов, которыми она обладает для решения проблемы.

Необходима также выработка общественно согласованной оценки качества социальной ситуации, которая должна учитываться при разработке программы. Информация становится доступной разработчикам, если они способны к взаимодействию, основанному на доверительных отношениях. Соотношение теоретической идеи и информационного материала о состоянии ситуации позволяет, во-первых, вычленить и четко обозначить проблему, требующую целенаправленных действий для ее разрешения; во-вторых, получить достоверное представление о ресурсах, которыми можно располагать в решении проблемы. На этой основе можно составить сводный документ, в котором отображаются характеристики ситуации, способствующие или препятствующие ее функционированию.

- 12.2.2. Формулировка цели, связанной с преобразованием ситуации. Цели формулируются и конкретизируются на основе учета особенностей ситуации, ее ресурсного обеспечения, анализа общественных запросов и качества имеющихся в наличии социальных сетей. Они выступают как результат коллективного творчества, как согласование позиций теоретиков, идущих к цели через поиск концептуальных идей, и практиков, идущих к цели через анализ информационного материала. Постановка цели развертывается как творческий процесс. Интеллектуальный коллективный поиск позволяет выделить несколько целей:

- • первая ориентирована на поддержание положительных изменений, происходящих в самой ситуации под давлением условий среды;

- • вторая предполагает усиление внимания к отрицательным тенденциям развития ситуации и поиск путей снижения рисковых обстоятельств, оказывающих негативное влияние на ее развитие;

- • третья связана с выявлением наличных ресурсов социальной среды, представленных социальным капиталом, социальными сетями доверия, материальными и денежными ресурсами.

Конкретизация цели, формулировка вытекающих из нее задач создает предпосылки для четкой организации деятельности. Реальность и достижимость задач определяются умением ранжировать цели по степени значимости, приоритетности.

12.2.3. Прогнозирование. Прогноз — это многовариантная гипотеза о возможных путях и результатах развития ситуации.

Прогнозные рассуждения имеют общеметодологическое значение. Они позволяют ориентироваться в тенденциях общественного развития, формируют поле возможных вариантов прогноза применительно к конкретной ситуации. Практическое назначение прогноза как звена в разработке управленческого решения состоит в подготовке обоснованных, конкретно обозначенных предположений, раскрывающих желательные направления дальнейшего развития социального объекта; в описании предлагаемых механизмов преодоления негативных тенденций, т.е. средств, способов, путей достижения поставленной цели по изменению объекта.

12.2.4. Модели инновационных преобразований. Важным звеном разработки программы выступает создание на конкурсной основе альтернативных моделей, лежащих в основании проектов, входящих в состав программы. Модель — это порождение интеллектуальной деятельности, осуществляемой на основе синтеза мышления и процесса воображения.

Пример. Из творческой биографии американского физика Н. Винера. «Особую радость доставляла река, — пишет он, — за причудливыми капризами воды, казалось, можно следить с утра до вечера. 11о для меня, математика и физика, в этой красоте была совсем особая привлекательность.

У меня впервые появилась мысль, что абстрактные математические теории, которые я изучал, имеют непосредственное отношение к описанию природы. Отсюда было уже недалеко до убеждения, что природа, в широком смысле этого слова, может и должна служить не только источником задач, решаемых в моих исследованиях, но и подсказывать аппарат, пригодный для их решения» [1] . Из этого суждения выделим существенную деталь, связанную с моделированием. Модель должна включать в себя аппарат, пригодный для решения задачи. Она должна наталкивать на мысль не только о том, что надо преобразовать, но и о том, как это надо делать, включать в себя в обобщенном виде представление о характере предстоящего преобразования.

Модель — это «очищенный от примесей» аналог структурного преобразования; идея, выраженная математически, графически или метафорически, способная отразить структурные преобразования социального объекта. Примеры графического и математического моделирования, отталкивающиеся от идеи системного подхода, широко представлены в научной и учебной литературе. Поскольку в данном учебнике речь идет о социальных системах, в центре которых находится человек (ребенок), нуждающийся в поддержке, графические и математические модели выступают как дополнительные по отношению к моделям метафорическим.

Примеры. Немецкие педагоги XIX в., описывая первые общественные учреждения для детей дошкольного возраста, выразили основную идею своих построений понятием «детский сад», полагая, что здесь будет происходить окультуривание «дичка» — биологической природы ребенка посредством привития нравственных норм сознания и поведения.

Разрабатывая проекты перевоспитания детей улицы, А. С. Макаренко ввел понятие «метод взрыва», обозначив идею глубокого и стремительного преобразования социальной ситуации развития ребенка.

В программе воспитания ребенка послевоенного времени В. А. Сухомлинский ввел понятие «школа радости», определив этим понятием направление гуманистического поиска построения отношений взрослого и ребенка.

Историю становления общества Э. Тоффлер раскрывает через понятие «волна». «Применение метафоры исключительно плодотворно, — считает автор, — идея волны — не только способ организовать огромные массы весьма противоречивой информации. Она помогает нам также видеть то, что находится под бушующей поверхностью перемен. Когда мы используем волновую метафору, проясняется многое из того, что казалось весьма запутанным» [2] .

Одна из метафор, применяемых сегодня в инновационной деятельности, обозначена понятием «точка роста» социальной системы. «Точка роста» может быть рассмотрена как формирующееся изменение, возникающее в системе под влиянием ее взаимодействия с другими объектами. С содержательной стороны точка роста рассматривается как новая характеристика объекта.

С процессуальной стороны она выступает как определенная стадия процесса социального изменения. Распознание этого новшества — процесс достаточно сложный. Он сопряжен с особой чувствительностью проектировщика, настроенного на волну инновации. Поддержание этого новшества посредством разного рода инвестиций может дать значительный положительный эффект.

Учет мнений экспертов, высказанных в ходе предварительной экспертизы, позволяет внести коррективы в программы и проекты до начала процесса их реализации. В этом смысле экспертиза выступает как средство опережающего реагирования, которое начинается «не после, а до того, как проект реализуется». Оценщик может увидеть в проекте слабые места, содействовать совершенствованию проекта «до того, как риск для человеческого потенциала становится очевидным». Экспертиза проектов, по мысли Б. Г. Юдина, частично решает проблему безопасности предлагаемых технологий, выступает как форма предваряющего «обживания обществом ситуаций, порождаемых внедрением научно-технических и социальных новшеств» [4] . Предварительная экспертиза выступает как завершающее звено, после которого следует утверждение программы и превращение на этой основе в документ, подлежащий исполнению.

- 12.2.7. Организационные мероприятия, нацеленные на реализацию программы. Основным инструментом реализации целевой установки программы выступают практические мероприятия. Они направлены на непосредственное решение проблемы; формирование благоприятного общественного мнения по отношению к программе; корректировку содержания программы по мере ее реализации. По ходу реализации программы осуществляется ряд организационных мероприятий, которые можно сгруппировать следующим образом:

- • уточнение разработанного плана мероприятий по реализации программы с указанием сроков реализации каждого пункта, с распределением ответственных за каждый пункт и указанием формы подведения итогов — справки, отчеты, совещания и др.;

- • издание распорядительного документа, утверждающего план мероприятий по реализации программы;

- • контроль над ходом реализации программы в соответствии с установленными сроками;

- • подведение промежуточных и завершающих итогов реализации в соответствии с выбранной формой.

Внимание проектировщиков сосредоточено на двух практико-ориентированных процессах: готовности исполнителей к внедрению инноваций и результатах внедрения и отслеживании рисков, которые могут возникнуть по ходу инновационной деятельности. Эти задачи решаются на основе использования практико-ориентированного мониторинга. В науке об управлении мониторинг — это процесс сбора, хранения, обработки информации, связанной с внедрением новшества; процесс регулярного отслеживания хода работ для сравнения текущего состояния ситуации с запланированным состоянием на основе показателей, позволяющих получить временные срезы данных, характеризующие изменение ситуации. Его роль в реализации программы может быть охарактеризована следующим образом. Мониторинг позволяет регулярно через определенные промежутки времени фиксировать:

- 1) запланированные изменения в социальном объекте, анализировать и оценивать потенциал этих изменений;

- 2) существующие или потенциальные риски прежде, чем они начнут препятствовать реализации цели;

- 3) отношение к изменениям со стороны общественных структур, которым эти решения предназначены.

Мониторинг информирует исполнителей, в какой мере реализуются задачи, представленные в программе; соответствуют ли этой задаче действия исполнителей, есть ли необходимость в оперативном вмешательстве в ситуацию.

- 12.2.8. Заключительная экспертиза отражает качество результатов реализации программы. Они предоставлены в виде экспертного документа, который обсуждается коллективом разработчиков программы, общественностью, социальными партнерами, руководителями, представителями средств массовой информации. Экспертные заключения позволяют принять соответствующие решения, связанные с масштабом распространения нововведения. Принятие решений можно считать завершением управленческого цикла по реализации программы.

- 12.2.9. Этап распространения инновации. Одно из основных условий внедрения инноваций — наличие службы маркетинга, осуществляющей связь разработчика и потребителя инновации. В отличие от разработчика, который акцентирует внимание на новизне инновационного продукта, управленец службы маркетинга должен акцентировать внимание на выгоде, которую может получить клиент от продукта. Поэтому цель маркетинга — постоянное выявление новых требований потребителя к качеству производимого продукта(услуги).

- [1] Винер Н. Я математик. Ижевск : Регулярная и хаотическая динамика, 2001.

- [2] Тоффлер Э. Третья волна. М.: ACT, 2010.

- [3] Огурцов А. Я., Платонов В. В. Образы образования. С. 494.

- [4] Юдин Б. Г. От этической экспертизы к экспертизе гуманитарной.

Источник: studme.org

Основные этапы проектирования программы развития инновационного учебного заведения

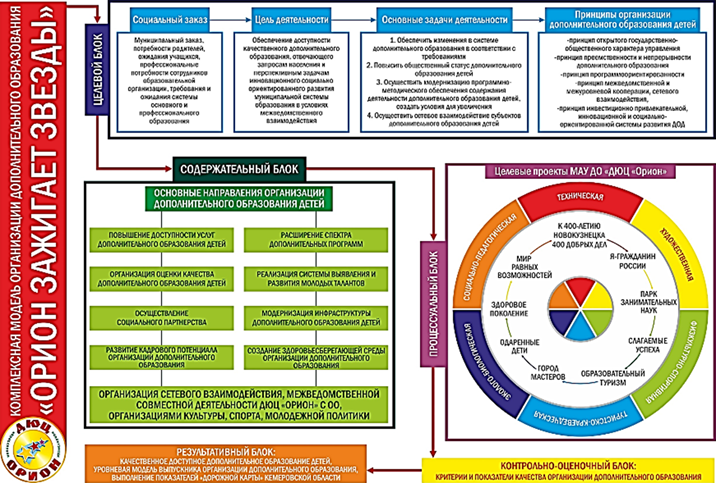

Статья посвящена изучению возможностей управления инновационной деятельностью учреждения дополнительного образования через проектирование программы развития. Авторами представлен опыт моделирования организации дополнительного образования при разработке программы развития на примере Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион».

В статье раскрывается комплексная модель организации дополнительного образования детей, новизна которой заключается в создании социокультурной среды для персонифицированного, индивидуально-личностного развития учащихся и осуществления педагогической поддержки детской индивидуальности, педагоги Центра реализуют инновационные проекты и современные образовательные технологии. Авторами раскрывается инновационность и практическая значимость комплексной модели, единство ее целевого, содержательного, процессуального, контрольно-оценочного и результативного блоков. Комплексная модель организации дополнительного образования детей легла в основу программы развития учреждения, а проектное управление авторы статьи обосновывают как эффективную технологию реализации программы развития центра дополнительного образования. Проектный подход к управлению развитием организации позволил выявить эффекты реализации программы развития, основными из которых являются переход к персонифицированному образованию, интенсификация взаимодействия с социальными партнерами, активизация инновационной деятельности педагогического коллектива в статусе инновационных площадок разного уровня.

дополнительное образование

управление организацией дополнительного образования

программа развития организации

инновационная деятельность организации дополнительного образования

модель организации дополнительного образования

проектный подход к управлению организацией дополнительного образования

1. Национальный проект «Образование». Министерство образования и науки РФ. [Электронный ресурс]. URL: https://edu.gov.ru/national-project (дата обращения: 15.10.2020).

4. Сборник нормативно-правовых документов для работников системы дополнительного образования детей / Составитель Л. Н.Буйлова. М.: OOO «Новое образование», 2013. 138 с.

5. Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 31 октября 2018 г. N 190 «О внесении изменений в постановление администрации города Новокузнецка от 12.12.2014 N 187 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и функционирование системы образования города Новокузнецка». [Электронный ресурс]. URL: https://base.garant.ru/7643327/ (дата обращения: 28.09.2020).

8. Липатова С.Н., Милинис (Чопик) О.А. Психолого-педагогическое сопровождение развития детской одаренности в системе дополнительного образования: инновационная модель // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 2. № 2 (49). С. 200-210.

9. Милинис (Чопик) О.А, Батова О.Е. Профориентация в условиях образовательного кластера — точки роста для социального партнерства // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, экономика и управление. 2020. № 2 (10). С. 42-48.

Сфера дополнительного образования детей сегодня входит в число активно развивающихся видов образовательных услуг, где растет конкуренция частного и некоммерческого сектора с государственными и муниципальными образовательными организациями. Вместе с этим наблюдается повышение внимания к системе дополнительного образования и со стороны государственных органов управления, которые рассматривают ее преобразование как важное направление развития и социализации детей и молодежи. Это подтверждается реализацией Национального проекта «Образование» и входящих в него федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Социальная активность», мероприятия которых нацелены на «…формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся» [1]. Региональные проекты адаптируют поставленные цели и показатели к особенностям Кемеровской области — Кузбассу [2].

Дополнительное образование ориентировано на социализацию обучающихся, поэтому оно должно меняться вместе с обществом, быть компетентным в процессе формирования субъекта общества. Организация дополнительного образования, чтобы оставаться востребованной для обучающихся и их родителей, ориентирована на организацию образовательной среды и общественных взаимоотношений, что позволяет личности успешно адаптироваться и способствует выражению его социальной активности. Такое учреждение ориентируется на целевые показатели изменения отрасли, обладает современной инфраструктурой и имеет возможности для инновационного развития.

Все выше сказанное определяет сложившиеся противоречия. С одной стороны, в настоящее время в Новокузнецком городском округе сформировались условия для дальнейшего перехода системы дополнительного образования в новое качественное состояние [3]: определились приоритеты дополнительного образования детей по различным направлениям деятельности; сформировалась и функционирует система персонифицированного финансирования; складывается совокупность возможностей для более полной самореализации и самоопределения личности на основе интересов, склонностей и способностей, свободного выбора направления деятельности, дифференциации и индивидуализации ее содержания; функционирует система выявления и поддержки талантливой молодежи и др.; с другой стороны – существующие муниципальные учреждения дополнительного образования ориентируются на сложившуюся ранее материально-техническую базу, кадровый состав педагогов, устоявшиеся традиции функционирования учреждений, низкий инновационный потенциал организаций, что является явно недостаточным для реализации амбициозных задач, поставленных в приоритетных государственных документах.

Это определило цель исследования: на основе проблемно ориентированного анализа определить стратегические механизмы развития организации дополнительного образования (на примере Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Орион», далее Центр) и разработать на их основе программу развития как инструмент управления инновационной деятельностью учреждения.

Материал и методы исследования

На основе данных теоретических и эмпирических исследований были определены перспективные механизмы развития организаций дополнительного образования в муниципальной среде, выявлены возможности проектного подхода к управлению инновационным развитием образовательного учреждения. При исследовании были использованы теоретические методы: сравнение, анализ, обобщение материалов, метод SWOT-анализа, моделирование системы дополнительного образования детей.

Результаты исследования и их обсуждение

Чтобы решить поставленную цель, используя метод SWOT-анализа, были определены перспективные направления развития Центра на период до 2022 года (таблица).

Спектр актуальных проблем и направления развития Центра на период до 2022 года

Перспективные направления развития Центра

Увеличение охвата детей и молодежи программами дополнительного образования

Повышение востребованности дополнительного образования детей в городском округе и юге области

Новые вызовы к содержанию дополнительного образования на основе развития общественных и экономических отношений, трансформации запросов семей и детей

Расширение спектра дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ

Включение ограничительных мер в режим работы образовательных учреждений, в том числе в связи с введением ограничений по распространению вирусных инфекций

Расширение возможностей использования дистанционных технологий при реализации дополнительных общеобразовательных и общеразвивающих программ

Отсутствие системы независимой оценки качества образования в городском округе

Организация оценки качества дополнительного образования детей [4]

Не обеспечен необходимый уровень системности выявления талантливых и одаренных детей

Реализация системы выявления и развития молодых талантов [4]

Расширение востребованности дополнительного образования детей в городском округе и юге области, улучшение инфраструктуры через частно-государственное партнёрство

Осуществление социального партнерства

Проблема сохранения и укрепления здоровья учащихся, в том числе с ОВЗ

Создание здоровьесберегающей среды организации дополнительного образования

Недостаток ресурсов для реализации программ внеурочной деятельности, профориентационной работы, профессиональных проб и др.

Организация сетевого взаимодействия, межведомственной совместной деятельности Центра с образовательными организациями, организациями культуры, спорта, молодежной политики

Проведенный анализ актуальных проблем и имеющихся ресурсов позволил определить направления инновационного развития учреждения и механизмы их реализации.

Используя метод моделирования, была разработана комплексная модель дополнительного образования детей Центра, способствующая сохранению и культивированию уникальности каждого ребенка в постоянно изменяющемся социуме; удовлетворению потребности развивающейся личности в познании себя в окружающем мире; организации активной творческой созидательной жизнедеятельности детей; организации пространства для благополучия детей, чтобы гарантировать самоопределение личности и создать условия для ее самореализации [5].

Под комплексной моделью организации дополнительного образования детей мы вместе с С.П. Гуляевой понимаем отражение разносторонней содержательно насыщенной социокультурной среды на основе интеграции, взаимодействия, индивидуализации, дифференциации содержания дополнительного образования, педагоги которой реализуют инновационные проекты и современные образовательные технологии [6].

Инновационная компонента комплексной модели организации дополнительного образования детей заключается в том, что она направлена на улучшение образовательной среды, что создает возможности для включения частно-государственного партнерства и содействует развитию учреждения дополнительного образования в целом.

Новизна представляемой модели заключается в создании социокультурной среды для персонифицированного, индивидуально-личностного развития учащихся и осуществления педагогической поддержки детской индивидуальности. Социокультурная среда Центра рассматривается как совокупность целенаправленно созданных разнообразных условий, обеспечивающих процесс развития самости личности.

Практическая значимость представленной модели заключается в выявлении компонентов модели в их целостном структурном единстве, разработке содержательного наполнения каждого компонента, в создании и использовании диагностического инструментария по выявлению динамики организации дополнительного образования и эффективности деятельности организации в целом.

Структурированность и целостность комплексной модели организации дополнительного образования Центра представлены совокупностью частей, которые выстроены как целостная система связанных функциональных элементов.

Целевой, содержательный, процессуальный, контрольно-оценочный и результативный блоки данной модели демонстрируют внутренние связи организации процесса дополнительного образования центра, раскрывают особенности взаимодействия между элементами данного процесса, располагаются последовательно и составляют целостный образовательный процесс (рис.).

Комплексная модель организации дополнительного образования «Орион зажигает звезды»

Целевой блок комплексной модели определяется социальным заказом, который включает муниципальный заказ, потребности учащихся, ожидания родителей, профессиональные потребности сотрудников образовательной организации, требования и ожидания системы основного и профессионального образования; и ориентирует на достижение цели – обеспечение доступности качественного персонифицированного, индивидуально-личностного дополнительного образования, удовлетворяя потребности населения и решая задачи социально ориентированного инновационного развития муниципальной системы образования в условиях сетевого и межведомственного взаимодействия. Поставленная цель решается через комплекс задач (рис.).

Целевой блок модели включает и педагогические принципы открытого государственно-общественного характера управления, опоры на механизмы общественной экспертизы и контроля и саморегулирования [4]; преемственности и непрерывности дополнительного образования, обеспечивающих возможность продолжения образовательных траекторий на всех возрастных этапах; программоориентированности, где базовым элементом системы дополнительного образования рассматривается образовательная программа, а не образовательная организация; межведомственной и межуровневой кооперации, сетевого взаимодействия, использования культурных, географических ресурсов муниципалитета; инвестиционной привлекательной, инновационной и социально ориентированной системы развития дополнительного образования [4] (поддержка программ, ориентированных на группы детей, требующие особого внимания государства и общества (дети из группы социального риска, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети из семей с низким социально-экономическим статусом)).

В содержательном блоке представлены основные направления организации дополнительного образования детей ДЮЦ «Орион»: повышение востребованности дополнительного образования детей в городском округе и на юге области; расширение спектра дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; организация анализа качества дополнительного образования центра; реализация системы выявления и развития способностей и одаренности обучающихся; осуществление социального партнерства; создание здоровьесберегающей среды учреждения; организация сетевого взаимодействия, совместной деятельности ДЮЦ «Орион» с образовательными организациями, организациями культуры, спорта, молодежной политики городского округа; модернизация инфраструктуры и развитие кадрового потенциала центра. Каждое направление деятельности реализуется через перечень мероприятий.

Процессный блок модели представлен портфелем целевых проектов, которые разработаны во всем шести направленностям дополнительного образования детей (рис.).

Управление программой развития основывается на проектном подходе через организацию проектных офисов с учетом принципов единоначалия и коллегиальности. Проекты, разрабатываемые в центре, учитывают конкретные имеющиеся условия и ресурсы; обеспечивают реализацию системы воспитания и социализации учащихся, ориентируясь, прежде всего, на интересы и запросы обучающихся и их родителей (законных представителей). Проектное управление также позволяет учитывать региональную политику в дополнительном образовании Кемеровской области – Кузбасса.

По мнению Е.В. Савенковой и О.А. Шкляровой, проектный менеджмент является одним из эффективных инструментов активизации социально-личностной позиции, творческого и инновационного потенциала у значительной части педагогического коллектива учреждения [7]. Включенность педагогических работников, обучающихся и родителей в реализацию проектов позволяет им становиться полноправными субъектами своей и коллективной деятельности, проявлять активные личностные и деловые качества, отвечать за получаемый результат, гибко реагировать на внешние вызовы [8].

Проектное управление используется в центре для эффективной организации достижения целей разных масштабов в установленные сроки и в условиях ограниченного финансирования. Такой подход к управлению развитием организации позволил выявить эффекты реализации программы развития, основными из которых мы считаем: переход к персонифицированному образованию, интенсификация взаимодействия с социальными партнерами, переход к проектному управлению и другие.

Контроль за реализацией программы развития осуществляется на основе критериев и показателей оценки организации деятельности центра. Результатом реализации комплексной модели является качественное доступное дополнительное образование детей, которое содержательно отражено в уровневой модели выпускника Центра и обеспечивает выполнение показателей «дорожной карты реализации региональных проектов» в Кемеровской области — Кузбассе. Перечисленные блоки модели взаимосвязаны и направлены на достижение результата, однако модель – это открытое структурное образование, которое можно дополнять в соответствии с изменяющимися требованиями и условиями.

Реализация программы развития осуществляется поэтапно. Проектно-диагностический этап (сентябрь 2019 г. — май 2020 г.) — аналитико-диагностическая деятельность, определение стратегии и тактики по выполнению задач программы развития, внедрения инновационной модели организации дополнительного образования; содержательно-деятельностный этап (июнь 2020 г. — декабрь 2021 г.) — реализация целевых проектов программы развития, осуществление программных мероприятий по внедрению инновационной модели организации дополнительного образования; контрольно-аналитический этап (январь 2022 г. — декабрь 2022 г.) — отработка инновационных моделей, мониторинг результативности выполнения программы, соотношение с запланированными задачами, определение эффективности, публичная отчетность, тиражирование опыта.

На основе критериев и показателей оценки организации деятельности Центра мы уже сейчас можем говорить о достаточно высоких результатах в повышении качества доступного персонифицированного дополнительного образования детей: в первую очередь, они выражаются в высокой степени удовлетворенности родителей и учащихся качеством дополнительного образования (в 2019-2020 учебном году — 99,95% родителей, 99,94% учащихся), охватом детей и молодежи приоритетными направлениями деятельности (более 6000 воспитанников ежегодно), высокими достижениями учащихся в конкурсах и соревнованиях разного уровня (в 2019-2020 учебном году – 3849 участников, из них 1434 победителя). В центре функционируют 6 инновационных площадок федерального и регионального уровней.

Результатом непрерывной инновационной деятельности стали высокие достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства, в том числе призеры Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Реализация программы развития центра строится на принципах сотрудничества и открытости взаимодействия с внешней средой. Среди социальных субъектов важное место занимают социальные партнеры. Центр строит свое сотрудничество на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями, активно реализует совместные проекты с некоммерческими организациями, привлекает ресурсы бизнес-структур, средства от которых направлены на развитие инфраструктуры системы дополнительного образования города и Кузбасса [9].

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы и практики работы образовательной организации дополнительного образования показал, что программа развития учреждения является эффективным инструментом управления его инновационной деятельностью. Моделирование программы развития основывается на качественном анализе деятельности центра, а структурированность и целостность комплексной модели организации дополнительного образования центра представлены совокупностью закономерных, функционально связанных блоков, составляющих собой единую целостную систему. Практика реализации программы свидетельствует об эффективности проектного подхода в управлении центром и включения в инновационную образовательную деятельность на разных уровнях менеджмента.

Источник: science-education.ru