Если Хомяков был призванным вождем Славянофилов, то Киреевский, благодаря основным чертам своего миросозерцания, может считаться их главным идеологом. Для Славянофилов не столь характерно отрицательное отношение к Западу: гораздо решительнее отрицали его обскуранты, сторонники «официальной народности». Существенны не отрицания, а утверждения Славянофилов.

Духовная цельность, победа нравственной личности над разрозненными элементами человеческой души — вот основная мысль Киреевского. В подлинном христианстве, в православии дается эта внутренняя цельность человека. Она дана была православием русскому народу, а западное человечество увлечено было католицизмом к поверхностному рационализму, к душевной раздвоенности, ставшими уделом и русского культурного общества со времени Петровского переворота. Но русский народ не потерял своего коренного духовного начала, исходя из которого Россия должна преодолеть этот гибельный раскол, возродиться духовно и культурно, гармонически претворить и начало западно-европейское, для себя и всего человечества, и осуществить таким образом свое призвание.

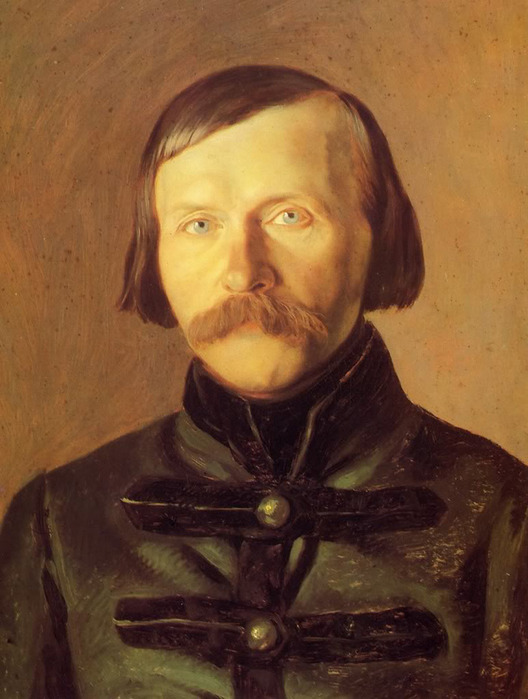

03_И.В. Киреевский

С рождением этих мыслей родилось и подлинное Славянофильство, хотя Хомяков и брат И. Киреевского, Петр, усматривали правду древне-русских начал задолго до И. Киреевского, бывшего сперва атеистом и поклонником Запада.

И. Киреевский учреждал Славянофильство философски, начав с Шеллинга и придя к философии православной; Хомяков раскрывал идею соборности в церкви и народе; К. Аксаков обосновывал идею безвластной, свободной творческой общественности; Ю. Самарин — идею плодотворного сотрудничества, «земли» с государством. Он же, со всей незаурядной силой своей диалектики, защищал основные идеи Киреевского и Хомякова после их смерти. Были зна чительные оттенки в отношении к 3. Европе, к Петру Великому, к

русскому прошлому, к русскому простому народу. Но в основном Славянофилы были универсалистами, верившими в общечеловеческую миссию русского народа — и были противниками национального эгоизма. Это ш .решительно отличало от сторонников официальной формулы: «Православие, самодержавие и народность», в которую Славянофилы вкладывали совершенно иной смысл, отличало также от эпигонов, зараженных национализмом — и невольно роднило с их друго-врагам,и, Западниками. Водораздел между этими двумя течениями четко определился к 40-м годам, при чем роль реактива сыграло в большой степени появление в печати Чаадаев-ского «Философического Письма».

Трудно переоценить роль Славянофилов в русской общественной мысли. От них идут нити к Достоевскому, к Толстому. Народничество можно определить, как «лаицизированное» Славянофильство.

Правительство Николая I было враждебно Славянофилам, чувствуя в них, несмотря на их традиционализм, людей «иного духа». Вся судьба И. Киреевского об этом свидетельствует: ему замыкались уста и в ранние годы его западничества, и всю почти его жизнь. В 1832 году закрыт был «Европеец» за статью И. Киреевского «XIX век».

А.С. Хомяков и И.В. Киреевский. Кратко

После 11-летнего молчания, в 1845 году, снова удар: запрещен был, на 3-м номере, редактируемый им «Москвитянин». После новых 7-ми лет немоты, в 1852 году, новые репрессии за статью в «Московском Сборнике». На просьбу о кафедре философии в Московском Университете — отказ.

Задушен был громадный талант, разбита жизнь. Герцен пишет о лице его: «Печальный покой морской зыби над потонувшим кораблем».

И. Киреевский был нежным мечтателем, романтиком, воспитанным под крылом Жуковского, друга и родственника его матери. По словам одного из старцев Оптиной пустыни, он был «весь душа и любовь». Беззаветно-нежный сын и брат, как и все его соратники: так брат Петр умер от тоски, потеряв его, К. Аксаков — от тоски по скончавшемся отце.

Для И. Киреевского характерна была горячая симпатия, даже любовь, к 3. Европе и равнодушное отношение к быту, к уцелевшим формам старо-русской культуры. Он ценил дух, а не оболочку его.

Славянофилы были лучшими представителями дворянской элиты, семей высоко-культурных, но сохранивших тесную связь со своим народом. Им дано было не предчувствие будущих катастроф, а вера в будущее русского народа, которое обретется светлым творческим усилием.

Между ними, И. Киреевский был самым патетическим явлением

и безвременная смерть его, когда, с новым царствованием, он впервые мог начать писать свободно, завершает его горестную, но духовно просветленную жизнь.

И. В. Киреевский.

Обретение цельности личности.

Внутреннее сознание, что есть в глубине души живое общее сосредоточие для всех отдельных сил разума и одно достойное постигать высшую истину —• такое сознание постоянно возвышает самый образ мышления человека: смиряя его рассудочное самомнение, оно не стесняет свободы естественных законов его мышления; напротив, укрепляет его самобытность и вместе с тем добровольно подчиняет его вере.

(«О необходимости и возможности новых начал для философии». 1856 г., стр. 250).

Для цельной истины нужна цельность разума.

Главный характер верующего мышления заключается в стремлении собрать все отдельные части души в одну аилу, отыскать то внутреннее средоточие бытия, где разум и воля, и чувство, и совесть, и прекрасное, и истинное, и удивительное, и желанное, и справедливое, и милосердное, и весь объем ума сливается в одно живое единство, и таким образом восстанавливается существенная личность человека в ее первоначальной неделимости.

(«Отрывки», стр. 275).

Первое условие для. возвышения разума заключается в том, чтобы он стремился собрать в одну неделимую цельность все свои отдельные силы, которые в обыкновенном положении человека находятся в состоянии разрозненности и противоречия;. —чтобы постоянно искал в глубине души того внутреннего корня разумения, где все отдельные силы сливаются в одно живое и цельное зрение ума.

(«О необходимости и возможности новых начал для философии», стр. 249).

Священное начало жизни.

Справедливость, нравственность, дух народа, достоинство человека, святость законности могут сознаваться только в совокупности с сознанием вечных религиозных отношений человека.

(«Отрывки», стр. 281).

Отношение к Западу.

Если говорить откровенно, я и теперь люблю Запад, я связан с

ним многими неразрывными сочувствиями. Я принадлежу к нему моим воспитанием, моими привычками жизни, моими вкусами, моим спорным складом ума, даже сердечными моими привычками; но в сердце человека есть такие движения, есть такие требования в уме, такой смысл в жизни, которые сильнее всех привычек и вкусов, сильнее всех приятностей жизни .и выгод внешней разумности, без которых ни человек, ни народ не могут жить своею настоящею жизнию.

(«Ответ А. С. Хомякову». 1835 г., стр. 112).

ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ МЕЖДУ РОССИЕЙ И 3. ЕВРОПОЙ.

(«О ХАРАКТЕРЕ ПРОСВЕЩЕНИЯ ЕВРОПЫ И О ЕГО ОТНОШЕНИИ К

Христианство проникало в умы западных народов через учение одной Римской Церкви, — в России оно зажигалось на светильниках всей Церкви Православной; богословие на Западе приняло характер рассудочной отвлеченности, — в православном мире оно сохранило внутреннюю цельность духа; там раздвоение сил разума, — здесь стремление к их живой совокупности; там движение ума к истине посредством логического сцепления понятий, — здесь стремление к ней посредством внутреннего возвышения самосознания к сердечной цельности и средоточию разума; там искание наружного, мертвого единства, — здесь стремление к внутреннему, живому; там Церковь смешалась с государством, соединив духовную власть с светскою и сливая церковное и мирское значение в одно устройство, смешанного характера, — в России она оставалась не смешанною с мирскими целями и устройством; там схоластические и юридические университеты, — в древней России молитвенные монастыри, сосредоточившие в себе высшее знание; там рассудочное и школьное изучение высших истин, — здесь стремление к их живому и цельному познаванию; там взаимное проро-стание образованности языческой и христианской, — здесь постоянное стремление к очищению истины; там государственность из насилия завоевания, — здесь из естественного развития народного быта, проникнутого единством основного убеждения; там враждебная разграниченность сословий, — в древней России их единодушная совокупность, при естественной разновидности; там искусственная связь рыцарских замков с их принадлежностями составляет отдельные государства, — здесь совокупное согласие всей земли духовно выражает неразделимое единство; там поземельная собственность—первое основание гражданских отношений,—здесь собственность только случайное выражение отношений личных;

там законность формально-логическая, — здесь —выходящая из быта; там наклонность права к справедливости внешней, — здесь предпочтение внутренней; там юриспруденция стремится к логическому кодексу, — здесь, вместо наружной связанности формы с формой, ищет она внутренней связи правомерного убеждения с убеждениями веры и быта; там законы исходят искусственно из господствующего мнения, — здесь они рождались естественно из быта; там улучшение всегда совершалось насильственными переменами, — здесь стройным естественным возрастанием; там волнение духа партий, — здесь твердость быта; там шаткость личной самозаконности, — здесь крепость семейных и общественных связей; там щеголеватость роскоши и искусственность жизни, — здесь простота жизненных потребностей и бодрость нравственного мужества; там изнеженность мечтательности, — здесь здоровая цельность разумных сил; там внутренняя тревожность духа, при рассудочной уверенности в своем нравственном совершенстве: —• у русского — глубокая тишина и спокойствие внутреннего самосознания, при постоянной недоверчивости к себе и при неограниченной требовательности нравственного совершения; одним словом, там раздвоение духа, раздвоение мыслей, раздвоение наук, раздвоение государства, раздвоение сословий, раздвоение общества, раздвоение семейных прав и обязанностей; раздвоение нравственного и сердечного состояния, раздвоение всей совокупности и всех отдельных видов бытия человеческого, общественного и частного; — в России напротив того, преимущественное стремление к цельности бытия внутреннего и внешнего, общественного и частного, умозрительного и житейского, искусственного и нравственного. Потому, если справедливо сказанное нами прежде, то раздвоение и цельность, рассудочность и разумность будут последним выражением Западно-Европейской и древне-Русской образованности. (Стр. 217-218).

Отчего древняя Россия не опередила Европу.

Но здесь естественно приходит вопрос, отчего же образованность русская не развилась полнее образованности европейской прежде введения в Россию просвещения западного.

В чем. заключалась особенность России, сравнительно с дру -гими народами мира православного и где таилась для нее опасность?

. Я думаю, что особенность России заключалась в самой полноте и чистоте того выражения, которое христианское учение получила в ней. В этом состояла главная сила ее образованности; но в этом же таилась главная опасность для ее развития. Чистота

выражения так сливалась с выражаемым духом, что человеку легко было смешать их значительность, и наружную оболочку уважать наравне с ее внутренним смыслом.

Уважение к преданию, которым стояла Россия, нечувствительно для нее самой, перешло в уважение более наружных форм его, чем его оживляющего духа. Оттуда произошла та односторонность в русской образованности, которой резким .последствием был Иоанн Грозный, и которая, через век после, была причиною расколов и потом, своею ограниченностью, должна была в некоторой части мыслящих людей произвести противоположную себе, другую односторонность: стремление к формам чужим и чужому духу. (Стр. 218-220).

Путь возрождения России.

Но корень образованности России живет еще в ее народе и, что всего важнее, он живет в ее святой православной Церкви. Потому на этом только основании, и ни на каком другом, должно быть воздвигнуто прочное здание просвещения России. Построение же этого здания может совершиться тогда, когда тот класс народа нашего. которому преимущественно предоставлено значение: вырабатывать мысленно общественное самосознание. наконец полнее убедится в односторонности европейского просвещения; когда он живее почувствует потребность новых умственных начал; когда, с разумною жаждою полной правды, он обратится к чистым источникам древней православной веры своего народа и с чутким сердцем будет прислушиваться к ясным еще отголоскам этой святой веры отечества в прежней, родимой жизни России. Тогда, вырвавшись из под гнета рассудочных систем европейского любомудрия, русский образованный человек. найдет самые полные ответы на те вопросы ума и сердца, которые всего более тревожат душу, обманутую последними результатами западного самосознания.

Невозможность механической реставрации. Необходимость синтеза с Западом.

Однакоже. если когда-нибудь случилось бы мне увидеть во сне, что какая-либо из внешних особенностей нашей прежней жизни, давно погибшая, вдруг воскресла среди нас и в прежнем виде своем вмешалась в жизнь нашу, то это видение. испугало бы меня. Ибо такое перемещение прошлого в новое, отжившего в живущее, было бы то же, что перестановка колеса из одной машины в другую, другого устройства и размера: в таком случае или колесо должно сломаться, или машина. Одного только желаю я, чтобы те

начала жизни, которые хранятся в учении святой Православной Церкви, проникли убеждения всех степеней и сословий наших; чтобы эти высшие начала, господствуя над просвещением европейским и не вытесняя его, но напротив, обнимая его своею полнотою, дали ему высший смысл и последнее развитие, и чтобы та цел ь-н о с т ь бытия, которую мы замечаем в древней, была навсегда уде лом настоящей и будущей нашей православной России.

(«О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России». 1852 г.).

Рождение великого через страдания.

. Европа не догадывается, сколько добра извлечет Россия из того зла, которое она думает ей нанесть. Да. эти страдания очистительные; эта болезнь к здоровью. Мы бы загнили и задох-лись без этого потрясения до самых костей. Россия мучается, но это муки рождения. Тот не знает России и не думает о ней в глубине сердца, кто не видит и не чувствует, что из нее рождается что-то великое,

Опасность подмены универсализма — враждой к Западу и народного — простонародным .

Впрочем, в стремлении к русскому народному духу есть возможность недоразумения. Под русским духом разумеют не одушевление общечеловеческого ума духом православного, истинного христианства, — но только отрицание ума Западного. Под народным разумеют не целостный состав государства, но одно простонародное, — смешанный отпечаток полуизглаженных прежних общественных форм, давно изломанных и следовательно уже не восстановимых. Дух живит, — но улетает, когда им хотят наполнить разбитые формы.

(Письмо М. П. Погодину: «Последний день 1855 г.», стр. 81).

Страница сгенерирована за 0.02 секунд !

Источник: odinblago.ru

Эволюция русской идеи. И.В. Киреевский

В историческом плане впервые о русской идее мы можем говорить в связи с созданием монахом Филофеем в XVI в. концепции Москвы как «третьего Рима». Она идеологически помогла становлению великого государства Российского, но суть ее была бы неправильно понята, если бы свелась только к созданию русской империи. Последнее было средством, целью же — сообщение всему человечеству света православного христианства в его русском понимании. «Восстановить на земле этот верный образ божественной Троицы — вот в чем русская идея» 1 .

Идея «третьего Рима» выражала вселенский характер русского православия. Отметим три основные черты концепции Филофея,

1 Соловьев B. C. Русская идея // Соч.: В 2 т. — М., 1988. — Т. 2, с. 246.

который, кстати сказать, отнюдь не первый ее сформулировал — первенство здесь не за Россией: несокрушимая вера в истинность христианской религии именно в ее православном варианте; стремление сообщить свет этой веры всему миру; и, наконец, мессианское убеждение, что России это удастся.

Первую трещину в русское православие внес церковный раскол XVII в., а ощутимый удар ему нанес Петр I не столько ориентацией своей политики на Запад, сколько тем унижением, которому подверглось национальное в угоду западному. Церковный раскол, ослабивший духовную мощь церкви, очень помог Петру. Проникновение западного просвещения существенно ослабляло русское православие, и в начале XIX в. произошел светский раскол общества на западников и славянофилов.

Звонком, возвестившим о раздвоении интеллигентского сознания, послужило философическое письмо П. Я. Чаадаева (1794— 1856). С этого момента через весь XIX век проходит истощающая духовные силы русского общества борьба, аналог которой мы вряд ли отыщем в мировой истории, потому что в ней отразилась та же специфика русской души — вера в особое предназначение России и стремление обеспечить счастье для всех (то, что Ф. М. Достоевский назвал «всемирной отзывчивостью»), пусть даже в ущерб своей нации и крайним напряжением сил.

Поляризация общественного сознания и общественных сил продолжалась до конца XIX в. Нарождавшийся капитализм создавал экономическую основу для крушения русской идеи. Она, однако, оказалась настолько живучей, что смогла победить, вопреки историческому материализму Маркса и Энгельса, экономический базис общества ценой модификации в мессианский большевизм.

Размышляя над исходом противостояния западников и славянофилов, нельзя не отдать должного третьей силе, которая на время смела их с исторической арены, — русскому коммунизму. Одна из причин, почему это удалось, заключается в том, что большевики соединили в теории демократическую идею всеобщей свободы со славянофильской идеей предназначенности России дать миру истину и счастье. Ни то ни другое большевики не смогли осуществить, но они сами вдохновились этой идеей и вдохновили других. B. C. Соловьев писал, что «русская идея, мы знаем это, не может быть ничем иным, как некоторым определенным аспектом идеи христианской». Теперь мы знаем, что русская идея может быть атеистической идеей построения рая на Земле без Бога. Основа русской идеи не в конкретно-конфессиональном содержании, а в ее соответствии особенностям русского национального характера — вере в возможность обеспечения всеобщего счастья (в этом проявляется «всемирная отзывчивость» русской души); убежденности, что принесет его всему миру Рос-

сия (мессианизм) в кратчайший срок (максимализм) и готовности к неимоверным усилиям для достижения этого (самопожертвование).

В настоящее время споры о русской идее стали очень актуальны, и представители всех политических сил или объявляют русскую идею мифом, или наделяют ее различными чертами, соответствующими собственным идеологическим позициям. Вместо одной, объединяющей всю нацию идеи опять видим две противоположности, только западники называются теперь демократами, а славянофилы — патриотами. Способна ли какая-либо из этих двух сил дать новый вариант русской идеи, объединяющей всю нацию? Русский философ Н. А. Бердяев писал, что «русское сознание не может быть ни славянофильским, ни западническим».

В основе своей русская идея восходит к христианству, заимствованному из Византии. Вторая модификация русской идеи — русский коммунизм — результат переработки возникшего на Западе марксизма. В русской идее нет ничего имперского, как, скажем, в древнеримской, поскольку цель здесь — не завоевать мир материально, а осчастливить его духовно.

И. В. Киреевский

Из значительного количества русских философов XIX—XX вв. выделим трех, которые сыграли, пожалуй, главную роль в развитии оригинальной русской философии. Первый из них — Иван Васильевич Киреевский (1806— 1856) поставил вопрос о том, какой должна быть оригинальная русская философия.

Киреевский подверг критике современную ему западную философию за ее чрезмерный рационализм и призвал к развитию синтетической философии, которая включала бы в себя гармоничное сочетание разума и чувств человека, разных типов культуры. Главная заслуга Киреевского в том, что он осознал, чем может и должна быть русская философия — синтезом западной и восточной философии и синтезом различных отраслей культуры — философии, религии, искусства.

Киреевский не выполнил этой задачи в полном объеме, но четко сформулировал ее в статье «О необходимости и возможности новых начал для философии». Статья была задумана Киреевским как введение к большой работе, но скоропостижная смерть помешала ее написанию. И. О. Лососий отмечал, что Киреевский многое сказал о методе достижения истины. Он оставил идеи, которые потом нашли продолжение в трудах русских философов XIX — начала XX в. и еще ждут своего дальнейшего развития.

Киреевский считал, что главное в человеке — «сердце», чувство. Особо он ценил чувство печали, которое, как он полагал, создает возможность проникновения в сущность жизни. Киреев-

ский верил, что, овладев всеми сторонами европейского просвещения, Россия станет духовным вождем Европы.

Критикуя противопоставление в европейской философии Нового времени разума и чувственного опыта, Киреевский не принимал решения, предлагаемого системой Канта. По Киреевскому, существование не должно выводиться из мышления, как сделал Декарт, поскольку имеется внутреннее непосредственное сознание собственного бытия как «живая истина» (впоследствии С. Л. Франк писал о «живом знании»). Киреевский писал о «верующем разуме» и о философствовании, которое должно опираться на сочинения отцов церкви.

Противопоставляя духовное физическому, Киреевский отмечал: «В физическом мире каждое существо живет и поддерживается только разрушением других; в духовном мире созидание каждой личности создает всех и жизнию всех дышит каждая» 1 . Положение о необходимости «духовного общения каждого христианина с полнотой всей Церкви» получило развитие в учении А. С. Хомякова о соборности. Киреевский понимал цельность общества как соборность и общинность, сочетающую личную самостоятельность с общим порядком. Истина доступна только цельному человеку, утверждал Киреевский. «Тот факт, — писал Лосский, — что различные части программы Киреевского осуществлены многими русскими философами, которые часто даже не были знакомы с его работами, говорит о существовании удивительного сверхэмпирического единства нации и о том, что Киреевский был выразителем сокровенной сущности русского духа» 2 .

Источник: megalektsii.ru

«…Человек хрустальной чистоты и прозрачности…» (памяти П.В. Киреевского)

Среди замечательных памятников народной поэзии, вошедших в золотой фонд мировой культуры, видное место занимает «Собрание народных песен» Петра Васильевича Киреевского. По количеству и разнообразию материала, охватившего все жанры русской песенной поэзии, песни украинские и белорусские, оно является крупнейшим в мировой науке.

Петр Васильевич Киреевский (фольклорист, археолог, литератор, создатель первого национального фольклорного свода) родился 11 (23) февраля 1808 года в селе Долбино, невдалеке от Белева. Он был вторым ребенком в семье, на два года моложе своего брата Ивана, основателя философской доктрины славянофильства.

Отец, Василий Иванович, в молодости служил, при Павле I вышел в отставку с чином секунд – майора и поселился в родовом Долбине, где выстроил огромный дом на высоком фундаменте с мраморной облицовкой стен внутри, со множеством надворных построек и великолепным садом. Авдотья Петровна Юшкова, матушка П.В.

Киреевского, принадлежала к старинному дворянскому роду того же Белевского уезда. Ее дед по матери Бунин Афанасий Иванович, приятель екатерининских Орловых, был белевским воеводой. Рано осиротев, она жила в Мишенском, в семье бабушки. Вместе с ней рос и побочный сын ее деда – Василий Жуковский, который стал ее другом с раннего детства, руководителем в занятиях.

Едва Дуняше исполнилось шестнадцать, к ней посватался Василий Киреевский, которому было уже далеко за тридцать. Конечно, это была блестящая партия для Дуняши, и Мария Григорьевна благословила внучку на замужество. И уезжая навсегда из Мишенского, Дуняша Юшкова увозила всех своих кукол. Брак Василия Ивановича и Авдотьи Петровны был на редкость счастливым. Киреевский боготворил свою юною супругу.

В 1812 году, в период отражения наполеоновской агрессии, Василий Иванович в Орле открыл госпиталь, сам ухаживал за ранеными, заразился тифом и скончался 1 ноября 1812 года. Авдотья Петровна в 22 года осталась вдовой с тремя детьми на руках: Ивану было шесть лет, Петру – четыре, Марии – один год.

Братья Киреевские получили чрезвычайно тщательное домашнее образование, программу которого составил для детей «милой Дуняши» В.А. Жуковский. В 1821 году семья переехала в Москву, здесь юноши брали уроки у лучших профессоров университета, учились английскому, латинскому и греческому языкам. А завершили свое образования братья в Германии, так же по совету Жуковского. Он писал Авдотье Петровне: «Они непременно должны быть отданы в университет и, если можно, немецкий».

Призывы к собиранию памятников народной поэзии звучали в журналах, в речах передовых людей, поэтов и писателей 20-30 годов Х I Х века. Самое большое влияние на развитие научной фольклористической мысли П.В. Киреевского оказали Жуковский и Пушкин. Они вдохновили его и указали путь будущей деятельности.

В 1831 – 1835 годах Петр Васильевич служил в Московском архиве Министерства иностранных дел. В это время он занимался записями народных песен, чем заинтересовал и многих деятелей культуры, в том числе Гоголя, Кольцова, Даля и др.

В 1837 году производился раздел имущества Киреевских. По Указу Его Императорского Величества Орловский земский суд от 1 февраля присудил деревню Киреевскую Слободку, которая находилась недалеко от Орла, Петру Васильевичу Киреевскому. Он построил дом на левом берегу Сухой Орлицы и прожил в нем свой недолгий век, часто навещая свою малую Родину: Петрищево, Уткино, Долбино.

Собирание народных песен становится для Киреевского делом всей его жизни. В этом он видел свое предназначение. Поток присылаемых ему в Киреевскую Слободку песенных коллекций из самых различных уголков России был огромный. Отбор, классификация, сохранение их требовали больших усилий и знаний. Публикации многих подготовленных сборников нередко срывались, но глубокая вера в необходимость задуманного им дела преодолевала все препятствия на избранном пути.

Страсть к собиранию русского фольклора звала Киреевского в дорогу. Немало поколесил он по России, но самый обширный материал дала собирателю его малая Родина. В 30 — 40 гг. Х I Х века Киреевский записывал произведения устного народного творчества в Алексинском, Ефремовском, Чернском, Белёвском уездах. На организацию фольклорных экспедиций им тратились большие средства.

Труд по сбору песен был очень нелёгок.

В одном из писем Ивана Сергеевича Тургенева от 6 марта 1853 года есть такие строки: «На днях я был в Орле и оттуда ездил к П.В. Киреевскому – провел у него часа три. Это человек хрустальной чистоты и прозрачности – его нельзя не полюбить.» Однажды заглянул на спасский огонёк Киреевский и доставил Тургеневу настоящий праздник. Единственный в своём роде самоотверженный собиратель великорусской народной песни, посвятивший этому делу всю свою жизнь, Петр Васильевич буквально заворожил Тургенева тончайшим пониманием поэтических сторон народного характера. Пусть многое в его воззрениях Тургенев не разделял, но личность этого энтузиаста подействовала на него освежающе и ободряюще.

Киреевский прожил недолгую, но яркую жизнь. Он оставил замечательное наследие – около двадцати тысяч народных песен. Некоторым из них – 700 – 800 лет! Благодаря трудам Петра Васильевича они дошли до нас. Например, «Утушка луговая», «Роза белорозовая», «Не одна во поле дороженька» и др.

И по сей день они трогают и согревают сердца слушателей.

Главная заслуга П. В. Киреевского перед потомками состоит в том, что он собирал и готовил к изданию произведения устного народного творчества в таком объёме и с таким вниманием, как никто до него. Все собиравшие после него – шли по его следам. Он останется для многих поколений людей добрым учителем, и сама жизнь его – поучительный урок.

Умер П. В. Киреевский 25 октября 1856 года. По завещанию похоронен в Оптиной пустыни в некрополе монастыря в одной ограде со своим братом Иваном Васильевичем и его женой Натальей Петровной.

Источник: culturolog.ru