Одно из наиболее массовых общественно-политических движений в современном мире, объединяющее в своих рядах различные общественно-политические группы и организации, которые выступают против загрязнения окружающей среды, вредных последствий атомного, химического, биологического и других видов промышленного производства, за создание демократического общества, за сокращение военных бюджетов, численности армий, за разрядку международной напряженности. Начало движению положили маленькие группы, выступавшие в странах Западной Европы в 60-е гг. по конкретным экологическим проблемам. В 70—80-е гг. партии «зеленых» были созданы и начали активно действовать практически во всех западноевропейских странах, в том числе в Австрии, Великобритании, ФРГ, Франции, Италии, Нидерландах, Норвегии, Португалии, Швейцарии, Дании, а также в Канаде, Японии, Новой Зеландии.

Программные положения «зеленых» включают широкий круг проблем. К ним относятся требования об охране природы и среды обитания человека в условиях современного индустриального общества; социальные положения, критикующие капиталистическую собственность на средства производства, предлагающие ликвидацию крупных экономических структур и развитие мелкого и среднего производства; меры по полной занятости и участию трудящихся в управлении заводами и фабриками; призывы к демократизации государства, установлению различных форм непосредственной демократии, прежде всего в виде различных «гражданских инициатив»; требования о защите мира, утверждении принципов мирного сосуществования, полного уничтожения атомного, химического и бактериологического оружия, отказа от использования космоса в военных целях, роспуска военных блоков, свободного развития всех народов. Движение «зеленых» объективно отражает нарастающее в широких слоях населения стремление к переменам, поиск альтернативы.

Три лидера «ЗЕЛЕНЫХ» повстанцев и их судьбы!

Движение в разных странах имеет свои особенности. Так, программа Партии защиты окружающей среды (Швеция) основывается на четырех принципах солидарности. Первый — это солидарность с природой. Нельзя брать у нее больше, чем она сможет потом восстановить. Необходимо бороться за создание экологически чистого производства.

Второй принцип — солидарность с грядущими поколениями: надо оставить Землю нашим детям и внукам в таком состоянии, чтобы они смогли жить не хуже, чем мы. Третий принцип — солидарность со странами третьего мира, оказание им необходимой поддержки в борьбе против голода, инфекционных и иных болезней и т. п. Четвертый принцип — оказание помощи тем, кому трудно, кто бедствует, формирование сильных социальных программ, борьба против бюрократизации и централизации власти.

Какую же тактику действий предлагают «зеленые»? Она основана на ряде общих положений, исходящих из принципа ненасилия. Для достижения целей «зеленым» не подходят ни революция, ни реформы. Так что же в таком случае? «Замещение, постепенное вытеснение», — отвечают лидеры этого движения. При этом должна осуществляться «двойная стратегия» — действовать не только внутри парламента, других государственных органов, но прежде всего и главным образом — вне их.

Кто такие ЗЕЛЕНЫЕ в гражданской войне?

По мнению «зеленых», необходимо расширить «фронт отказа» населения от продукции и производств, особо опасных для здоровья людей и окружающей среды, уничтожающих ценное сырье, проводить работу по распространению альтернативных проектов, используя для их поддержки все возможности партии «зеленых».

«Зеленые» указывают на необходимость производственной и профсоюзной борьбы трудящихся. Они считают, что такая борьба должна быть направлена прежде всего на сокращение рабочего времени, создание человеческих условий труда и возможное изменение в политике доходов. Причем парламентская деятельность должна координироваться и согласовываться с «базисными движениями», то есть с выступлениями масс. Демонстрации, сидячие забастовки, пикеты, раздача листовок, театрализованные действия с политическим подтекстом, включая концерты рок-групп, — все это берется «зелеными» на вооружение. Сочетание различных форм борьбы свидетельствует об их гибкой приспособляемости к самым разным условиям.

В последнее время из рамок движения «зеленых» выделились «синие». Если первые озабочены преимущественно спасением природы, то последние — спасением духовности человека. Основные направления деятельности Синего движения — практическое решение гуманитарно-просветительных, духовно-воспитательных и инициативно-организационных задач.

Движение зародилось в России, но обращено ко всем людям Земли, поскольку духовный кризис переживает вся цивилизация. В России «синих» представляет общественная организация «За социальную экологию человека». В рамках ее программ создаются молодежные клубы «Синяя птица», где юноши и девушки приобщаются к прекрасному, познают историю и традиции своих народов, развивается новое, гуманитарное предпринимательство — вид бизнеса, в котором сочетаются коммерческий интерес и внимание к человеку и природе, формируются клубы Синего движения — гуманитарной защиты человека, реализуется всесоюзная программа «Лицей», возрождается Английский клуб в Москве и т. д. В 1990 г. создана Синяя конфедерация — союз сил, обеспокоенных духовно-нравственным положением человека. В нее вошли более ста различных культурно-просветительных, учебных, научных, а также деловых организаций, готовых совместными усилиями решать конкретные задачи гуманитарной защиты человека.

Социальную базу движения «зеленых» составляют молодежь, интеллигенция, различные слои трудящихся и предпринимателей, прогрессивные армейские круги, религиозные деятели. Наибольший размах оно приобрело в ФРГ, где в январе 1980 г. оформилось в Партию «зеленых», обладающую авторитетом в широких кругах общественности.

На парламентских выборах 1987 г. Партия «зеленых» получила более 3 млн. голосов избирателей, ее фракция в бундестаге (парламенте ФРГ) насчитывает 42 депутата. В 1984 г. представители партий 9 стран создали «Координационный комитет «зеленых» в Европе». Считая парламентскую деятельность дополняющей массовое демократическое движение, «зеленые» вошли в парламенты Бельгии, Португалии, ФРГ, Швейцарии. В 1989 г. 24 представителя различных европейских экологических партий образовали в Европарламенте совместную фракцию для проведения в нем единой политики. На выборах в Европарламент в 1989 г. «зеленые» получили 38 мест.

Молодежь активно участвует в движении «зеленых». Ее привлекают прогрессивные антивоенные и экологические программы этого движения, призывы к созданию общества без эксплуатации и насилия. Привлекает молодежь также нацеленность ряда партий и организаций «зеленых» на конкретные позитивные дела, отрицание традиционной ориентации буржуазного общества на известную триаду «работа — карьера — потребление», ориентация на такие ценности, как взаимопомощь, отказ от потребительства, пропаганда духовных ценностей (меньше денег, меньше стрессов, больше человечности, больше времени для самообразования), поиски гармонии между природой и человеком, поддержка обездоленных. У молодежи вызывает определенный интерес выдвигаемая некоторыми идеологами «зеленых» концепция жизни в гармонии с природой в небольших экологически чистых сельскохозяйственных коммунах, которые существуют, не нанося ущерба флоре и фауне, переходя на возобновляемые источники энергии, заботясь о естественном возобновлении биологических ресурсов.

Среди «зеленых» есть сторонники так называемого экологического социализма, под которым понимается некое демократическое децентрализованное общество с предельно ограниченным потреблением ресурсов, безотходной технологией, состоящее из сельских коммун, экологически чистых городов. С социальной точки зрения это утопическое общество, однако в идее «экологического социализма» есть рациональные зерна. Это — протест против загрязнения окружающей среды в результате неразумного развития науки и техники, призывы к созданию демократических, экологически безопасных обществ.

Широкий размах движение «зеленых» приобретает в СНГ и странах Восточной Европы. Так, в России созданы Экологический союз и Экологический фонд, действуют многочисленные общества, активно борющиеся за решение острых экологических проблем.

Большую известность получили выступления против строительства каналов Волга — Дон-2 и Волга — Чограй, так как реализация этих планов может привести к гибели Каспия; за экологическую сохранность озера Байкал, Аральского моря, запрет строительства атомных электростанций в курортных зонах (Крым), в тех местностях, где возможны землетрясения и подвижки почв. По сути всенародным стало движение по оказанию помощи в ликвидации последствий взрыва на Чернобыльской АЭС.

Благодаря суточному телемарафону, проведенному 26 апреля 1990 г. — в четвертую годовщину чернобыльской катастрофы, было собрано добровольных пожертвований для ликвидации ее последствий на сумму более 50 млн. рублей. Почти в каждом государстве есть свои экологические движения. В перспективе возможно преобразование некоторых экологических движений в политические партии. Увеличивается число совместных действий «зеленых» разных стран. К их числу относятся акции типа «Караван без берегов», телемарафоны, международные марши мира и др.

Всемирную известность приобрела международная экологическая организация «Гринпис» («Зеленый мир»). Сегодня она насчитывает более 30 отделений в 18 странах, 2 млн. действительных членов и многие миллионы сторонников. Штаб-квартира «Гринпис» находится в Амстердаме. «Гринпис» занимается следующей проблематикой: экология океана, состояние атмосферы и энергетики, токсические химические вещества, а также разоружение. Представители этой организации имеют электронную и спутниковую связь, что дает им возможность быстро реагировать на случаи возникновения экологических бед или катастроф. Широко известен вклад «Гринпис» в развитие антиядерного движения в тихоокеанском регионе, в формирование современного экологического мышления.

Молодежь многих стран мира поддерживает эту прогрессивную организацию. Ряд известных музыкантов и композиторов выступают в ее защиту, пропагандируют ее идеи. По инициативе «Гринписа» был подготовлен на международной основе альбом пластинок: в странах Восточной Европы он вышел под названием «Прорыв», а на Западе — «Рейнбоу уорриерс». Альбом помог пропаганде идей этой организации в тех регионах мира, где пока нет ее отделений.

Широкие круги международной общественности все яснее осознают необходимость объединения усилий всех людей доброй воли в защиту существования цивилизации. Здесь необходимо сотрудничество в общемировом масштабе: как на межгосударственном уровне, так и на уровне массовых движений в борьбе за сохранение мира, жизни, природы на нашей планете. Особую роль в этом движении призвана сыграть молодежь, составляющая более половины населения Земли.

Источник: yunc.org

Движение «зеленых» в годы Гражданской войны. Лидеры «зеленого» движения

Среди многообразия терминов, которыми мы пользуемся, ведя разговор об окружающем нас мире, есть один, родившийся в годы Гражданской войны и доживший до наших дней, но получивший совершенно иное значение. Это движение «зелёных». В давние времена так назывались повстанческие выступления крестьян, защищавших с оружием в руках свои права. Сегодня так именуют сообщества людей, защищающих права окружающей нас природы.

Российское крестьянство в послереволюционные годы

«Зелёное» движение в годы Гражданской войны – это массовые выступления крестьян, направленные против основных претендентов на захват власти в стране – большевиков, белогвардейцев и иностранных интервентов. Как правило, руководящими органами государства они видели свободные Советы, сформированные в результате независимого волеизъявления всех граждан и чуждые любым формам назначения сверху.

Движение «зелёных» имело огромное значение в ходе войны, уже потому, что его основная сила – крестьяне – составляли большинство населения страны. От того, кому из противоборствующих сторон они окажут поддержку, часто зависел ход Гражданской войны в целом. Это прекрасно понимали все участники боевых действий и по мере сил старались привлечь на свою сторону многомиллионные крестьянские массы. Однако далеко не всегда это удавалось, и тогда противостояние принимало крайние формы.

Негативное отношение селян и к большевикам, и к белогвардейцам

Так, например, в Центральной части России отношение крестьян к большевикам носило двойственный характер. С одной стороны, они их поддерживали после известного декрета о земле, закрепившего за крестьянами помещичьи угодья, с другой стороны, зажиточные крестьяне и большая часть середняков выступали против продовольственной политики большевиков и принудительного изъятия продуктов сельского хозяйства. Эта двойственность нашла своё отражение в ходе Гражданской войны.

Социально чуждое крестьянам белогвардейское движение также редко находило у них поддержку. Несмотря на то что в рядах белой армии служило много селян, большинство из них было набрано силой. Об этом свидетельствуют многочисленные воспоминания участников тех событий. Кроме того, белогвардейцы нередко принуждали крестьян к исполнению различных хозяйственных повинностей, ничем не компенсируя затраченные время и силы. Это также вызывало недовольства.

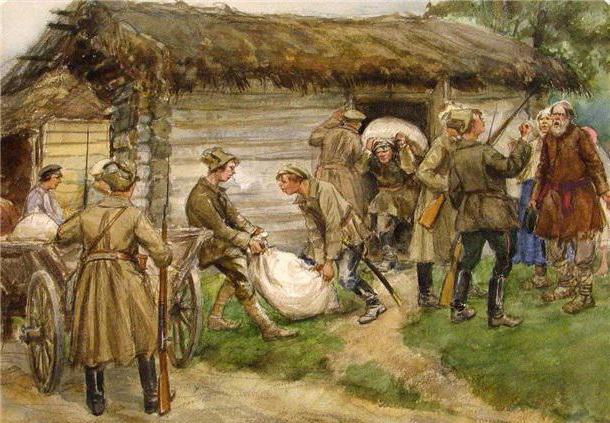

Крестьянские восстания, вызванные продразвёрсткой

«Зелёное» движение в Гражданской войне, направленное против большевиков, как было уже сказано, вызывалось главным образом недовольством политикой продразвёрстки, обрекавшей на голодную смерть тысячи крестьянских семей. Неслучайно поэтому основной накал страстей пришёлся на 1919-1920 год, когда принудительное изъятие сельхозпродуктов приняло самый широкий масштаб.

Среди наиболее активных выступлений, направленных против большевиков, можно назвать движение «зелёных» в Ставрополье, начавшееся ещё в апреле 1918 года, и последовавшее через год массовое восстание крестьян в Поволжье. По некоторым данным, в нём приняли участие до 180 000 человек. В целом же за первую половину 1019 года произошло 340 вооружённых выступлений, охвативших более двадцати губерний.

Эсеры и их программа «Третий путь»

«Зелёное» движение в годы Гражданской войны пытались использовать в своих политических целях представители партий эсеров и меньшевиков. Они выработали совместную тактику борьбы, направленную на два фронта. Своими противниками они объявили как большевиков, так и лидеров белого движения А. В. Колчака и А. И. Деникина. Эта программа получила название «Третий путь» и была, по их словам, борьбой против реакции слева и справа. Однако эсеры, далёкие от крестьянских масс, не смогли объединить вокруг себя значительных сил.

Крестьянская армия Нестора Махно

Наибольшую популярность лозунг, провозглашавший «третий путь», получил на Украине, где в течение длительного времени вела боевые действия крестьянская повстанческая армия под командованием Н. И. Махно. Отмечено, что основной её костяк составляли зажиточные крестьяне, успешно занимавшиеся земледелием и торговавшие хлебом.

Они активно включились в передел помещичьей земли и возлагали на это большие надежды. В результате именно их хозяйства стали объектами многочисленных реквизиций, проводимых поочерёдно большевиками, белогвардейцами и интервентами. Стихийно возникшее на Украине движение «зелёных» стало реакцией на подобное беззаконие.

Особый характер армии Махно придал анархизм, приверженцами которого были как сам главнокомандующий, так и большинство его командиров. В этой идее наиболее привлекательной была теория «социальной» революции, разрушающей всякую государственную власть и устраняющей, таким образом, главный инструмент насилия над личностью. Основным положением программы батьки Махно было народное самоуправление и отвержение любой формы диктата.

Народное движение под руководством А. С. Антонова

Не менее мощное и масштабное движение «зелёных» наблюдалось в Тамбовской губернии и в Поволжье. По имени своего руководителя оно получило название «Антоновщина». В этих районах крестьяне ещё в сентябре 1917 года взяли под свой контроль помещичьи земли и стали активно их разрабатывать.

Соответственно, повысился их жизненный уровень, и впереди открывалась благоприятная перспектива. Когда же в 1919 году началась масштабная продразвёрстка, и у людей стали отнимать плоды их труда, это вызвало самую острую реакцию и заставило крестьян взяться за оружие. Им было что защищать.

Особенный накал борьба приняла в 1920 году, когда на Тамбовщине случилась сильная засуха, уничтожившая большую часть урожая. В этих трудных условиях то, что все же удалось собрать, было изъято в пользу Красной Армии и горожан. В результате подобных действий властей вспыхнуло народное восстание, охватившее несколько уездов. В нём приняло участие около 4 000 вооружённых крестьян и более 10 000 человек с вилами и косами. Руководителем и вдохновителем народного движения стал член партии эсеров А. С. Антонов.

Разгром Антоновщины

Он, как и прочие лидеры «зелёного» движения, выдвигал ясные и простые лозунги, понятные каждому селянину. Главным из них был призыв к борьбе с коммунистами для построения свободной крестьянской республики. Следует отдать должное его командирским способностям и умению вести гибкую партизанскую войну.

В результате восстание вскоре перекинулось на другие районы и приняло ещё больший масштаб. Большевистскому правительству стоило огромных усилий подавить его в 1921 году. Для этой цели на Тамбовщину были направлены снятые с Деникинского фронта части во главе с М. Н. Тухачевским и Г. И. Котовским.

Современное общественное движение «Зелёные»

Отгремели бои Гражданской войны, и ушли в прошлое те события, о которых рассказывалось выше. Многое из той эпохи навсегда кануло в Лету, но удивительное дело – в нашем обиходе сохранился термин «Зелёное движение», хотя и приобрёл он совершенно иной смысл. Если в начале прошлого века это словосочетание означало борьбу за интересы тех, кто возделывал землю, то в наши дни участники движения борются за сохранение самой кормилицы-земли со всеми её природными богатствами.

«Зелёные» — экологическое движение современности, которое противостоит пагубному влиянию негативных факторов технического прогресса на окружающую среду. В нашей стране они появились в середине восьмидесятых годов прошлого века и за свою историю прошли несколько этапов развития. По данным, опубликованным в конце прошлого года, число экологических групп, входящих в общероссийское движение, достигает тридцати тысяч.

Важнейшая неправительственная организация

Среди наиболее известных − движение «Зелёная Россия», «Родина», «Зелёный патруль» и ряд других организаций. Каждое из них имеет свои характерные особенности, но всех их объединяет общность задач и тот массовый энтузиазм, который присущ их членам. В целом данный сектор общества существует в форме неправительственной организации. Он является своего рода третьим сектором, не относящимся ни к госструктурам, ни к частному бизнесу.

Политическая платформа представителей современных «зелёных» движений базируется на конструктивном подходе к перестройке экономической политики государства в целях гармоничного сочетания интересов людей и окружающей их природы. В подобных вопросах не может быть компромиссов, так как от их решения зависит не только материальное благополучие людей, но также их здоровье и жизнь.

Источник: fb.ru

Гражданская война в России. Зелёное движение

В России жестокость гражданской войны была обусловлена сломом традиционной

русской государственности и разрушением вековых устоев жизни. Сельские люди

целыми деревнями, а то и волостями стремились любой ценой защитить островки

своего мирка от внешней смертоносной угрозы, тем более что у них был опыт

крестьянских войн. Это явилось самой главной причиной появления третьей силы в

1917-1923 годах – «зеленых повстанцев». «Зелёное» движение в годы Гражданской

войны – это массовые выступления крестьян, направленные против основных

претендентов на захват власти в стране – большевиков, белогвардейцев и иностранных

интервентов. Как правило, руководящими органами государства они видели свободные

Советы, сформированные в результате независимого волеизъявления всех граждан и

чуждые любым формам назначения сверху. Зелёный и чёрный, а также их комбинация

часто использовались в качестве цвета знамён повстанцев.

3.

Движение «зелёных» имело огромное значение в ходе

войны, уже потому, что его основная сила – крестьяне

– составляли большинство населения страны. От

того, кому из противоборствующих сторон они

окажут поддержку, часто зависел ход Гражданской

войны в целом. Это прекрасно понимали все

участники боевых действий и по мере сил старались

привлечь на свою сторону многомиллионные

крестьянские массы. Однако далеко не всегда это

удавалось, и тогда противостояние принимало

крайние формы. В Центральной части России

отношение крестьян к большевикам носило

двойственный характер. С одной стороны, они их

поддерживали после известного декрета о земле,

закрепившего за крестьянами помещичьи угодья, с

другой стороны, зажиточные крестьяне и большая

часть

середняков

выступали

против

продовольственной

политики

большевиков

и

принудительного изъятия продуктов сельского

хозяйства.

Социально

чуждое

крестьянам

белогвардейское движение также редко находило у

них поддержку. Несмотря на то что в рядах белой

армии служило много селян, большинство из них

было набрано силой.

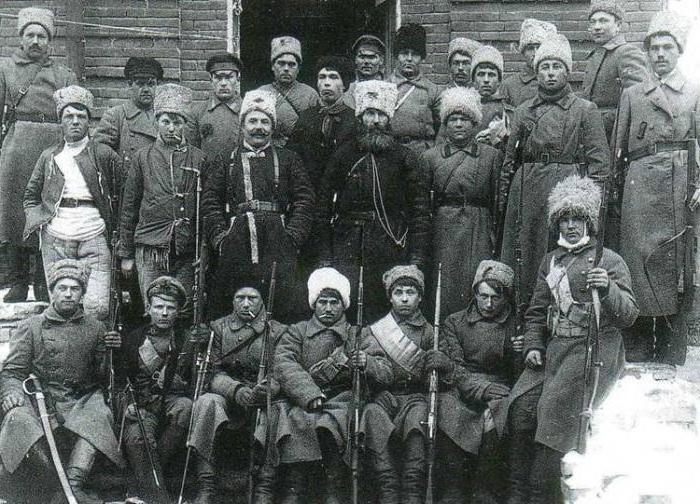

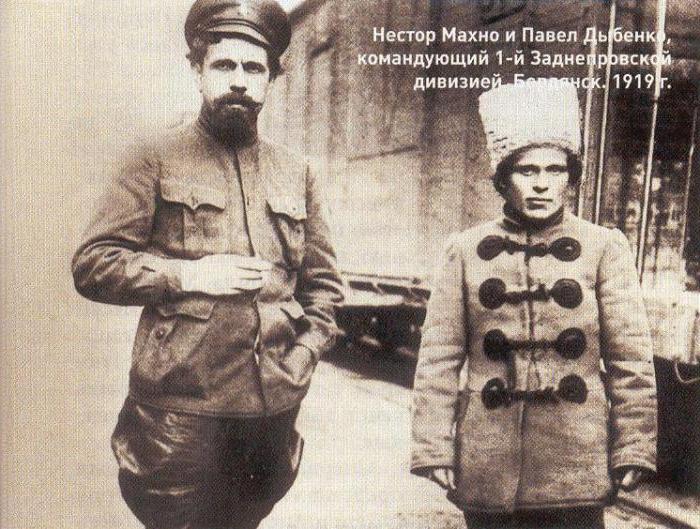

4. Крестьянская армия Нестора Махно.

Типичным командиром «зеленых» был Нестор Махно. Он

прошел сложный путь от политкаторжанина из-за участия в

группе анархистов «Союз бедных хлеборобов» до

командующего «Зеленой Армии», численностью 55 тысяч

человек в 1919 году. Он и его бойцы были союзниками

Красной Армии. Особый характер армии Махно придал

анархизм, приверженцами которого были как сам

главнокомандующий, так и большинство его командиров. В

этой идее наиболее привлекательной была теория

«социальной»

революции,

разрушающей

всякую

государственную власть и устраняющей, таким образом,

главный инструмент насилия над личностью. Основным

положением программы батьки Махно было народное

самоуправление и отвержение любой формы диктата. Если в

начале и в середине Гражданской войны «зеленые» либо

придерживались

нейтралитета,

либо

чаще

всего

симпатизировали советской власти, то в 1920-1923 году они

воевали «против всех». Например, на тачанках одного

командира «Батько Ангел» было написано: «Бей красных, пока

не побелеют, бей белых, пока не покраснеют».

5. Народное движение под руководством А. С. Антонова.

Самым ярким представителем «зеленых» считается член партии

левых эсеров А. С. Антонов. Под его руководством не менее мощное

и масштабное движение «зелёных» наблюдалось в Тамбовской

губернии и в Поволжье. По имени своего руководителя оно получило

название «Антоновщина». Он, как и прочие лидеры «зелёного»

движения, выдвигал ясные и простые лозунги, понятные каждому

селянину. Главным из них был призыв к борьбе с коммунистами для

построения свободной крестьянской республики. В этих районах

крестьяне ещё в сентябре 1917 года взяли под свой контроль

помещичьи земли и стали активно их разрабатывать. Когда же в 1919

году началась масштабная продразвёрстка, и у людей стали отнимать

плоды их труда, это вызвало самую острую реакцию и заставило

крестьян взяться за оружие. Им было что защищать. В армии

Антонова в ходу было слово «товарищ», а борьба велась под

знаменем «За справедливость». Особенный накал борьба приняла в

1920 году, когда на Тамбовщине случилась сильная засуха,

уничтожившая большую часть урожая. В этих трудных условиях то,

что все же удалось собрать, было изъято в пользу Красной Армии и

горожан. В результате подобных действий властей вспыхнуло

народное восстание, охватившее несколько уездов. В нём приняло

участие около 4 000 вооружённых крестьян и более 10 000 человек с

вилами и косами. В результате восстание вскоре перекинулось на

другие районы и приняло ещё больший масштаб. Большевистскому

правительству стоило огромных усилий подавить его в 1921 году.

6. Причины поражения зелёных.

Отсутствие чёткой политической программы.

Движение не было политически организованным.

Партизанские отряды не могли долго

противостоять регулярным воинским частям.

Источник: ppt-online.org