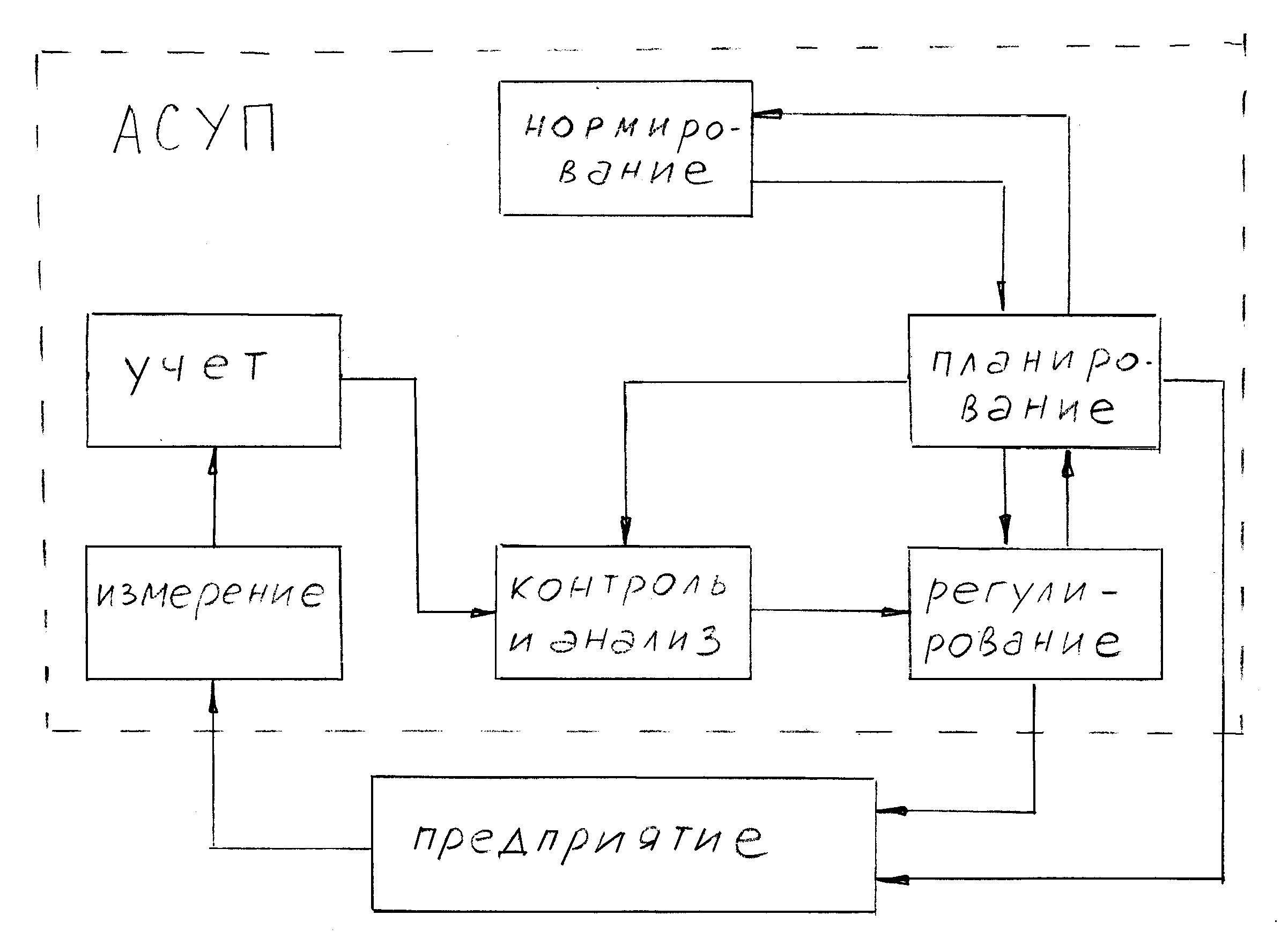

Наряду с делением процесса управления предприятием на подсистемы и уровни, большое значение имеет расчленение всего процесса управления на фазы управленияв соответствии с общими принципами теории управления в стохастических системах. Выделяют 3 основные фазы: 1) Фаза планирования.

Определение оптимальной траектории (программы) производства или, другими словами, основных плановых показателей производства на определенный период времени. Выделяют: — объёмное планирование (сколько); — календарное планирование (когда); 2) Фаза учёта.

Получение данных о состоянии управляемого объекта за определенный промежуток времени или, другими словами, о фактическом выполнении отдельных этапов плана. Выделяют: — статистический учёт (статистика, анализ); — бухгалтерский учёт (финансы: затраты и прибыль); — оперативный учёт (сколько и чего произвели); 3) Фаза регулирования.

Поиск управляющих воздействий для устранения случайных возмущений, отклоняющих управляемую систему от оптимальной траектории или, другими словами, ликвидация возможных отклонений производства от плана. Выделяют: — регулирование объемов и производительности; — регулирование календарных планов; — регулирование запасов; — регулирование затрат; — регулирование качества и т. д. Кроме основных фаз управления выделяют 3 вспомогательных фазы: 1) Фаза нормирования.

Биология. 11 класс. Понятие «системы управления» в биологии/16.11.2020/

Определение постоянных параметров производственного процесса (нормы потребления ресурсов, производительности агрегатов и т. д.). Выделяют: — расчётно-техническое нормирование; — опытно-статистическое нормирование; 2) Фаза анализа и контроля хода производства.

На основе учётных данных и плановых заданий осуществляется расчёт параметра рассогласования этих величин; 3) Фаза измерения. Сбор первичной информации с объекта управления, необходимой для проведения операций учёта. С учетом этих фаз функциональную модель процесса управления предприятием можно изобразить следующим образом: (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Модель функционирования АСУП. Деление процесса управления на отдельные фазы позволяет подойти к разработке алгоритмов управления, реализующих различные функции управления с единых позиций. Рассмотрим более подробно взаимосвязи отдельных функциональных подсистем АСУП в различные фазы управления предприятием (рис.

Рис. 2.1. Модель функционирования АСУП. Деление процесса управления на отдельные фазы позволяет подойти к разработке алгоритмов управления, реализующих различные функции управления с единых позиций. Рассмотрим более подробно взаимосвязи отдельных функциональных подсистем АСУП в различные фазы управления предприятием (рис.

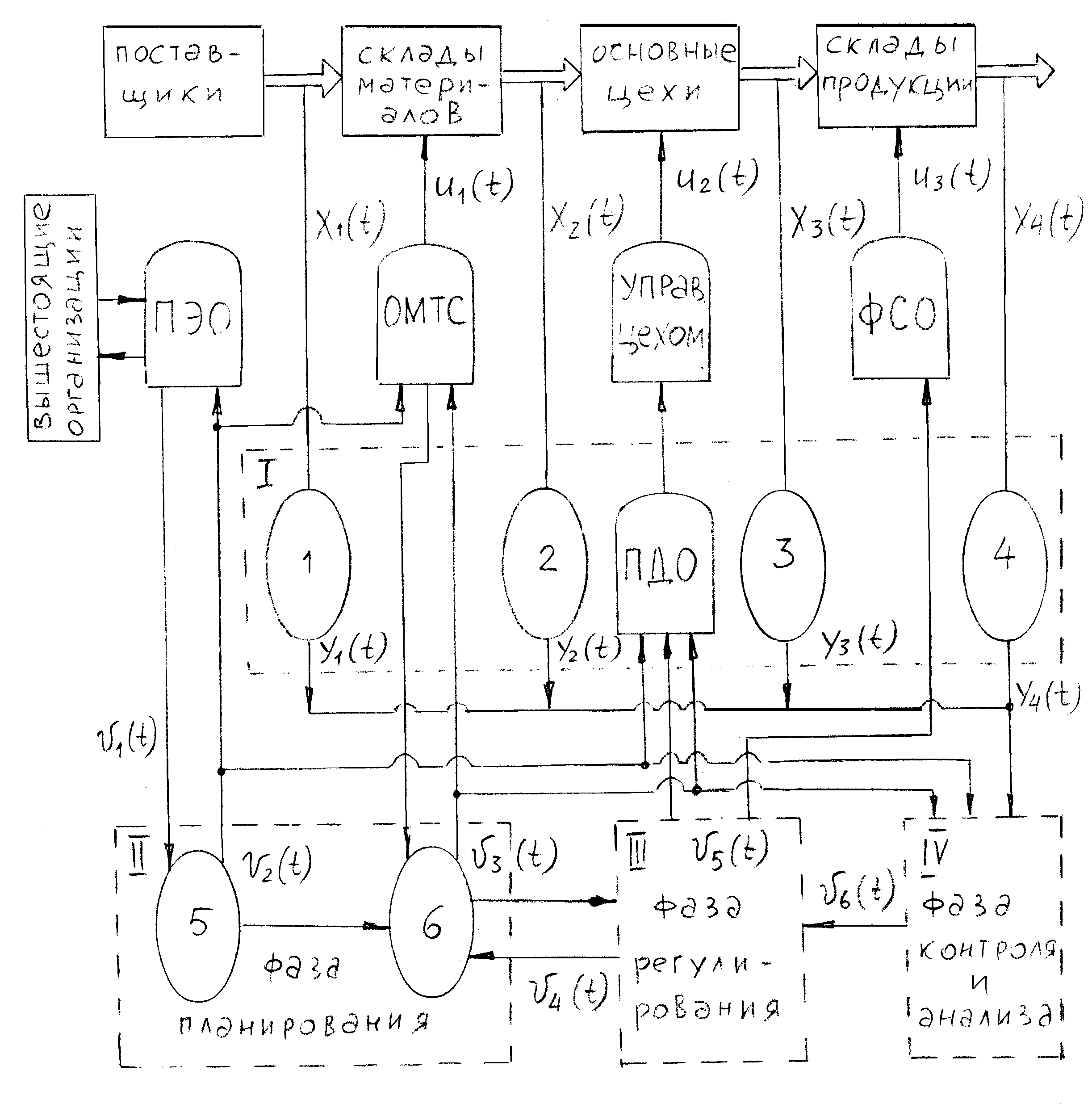

2.2.). Р ис. 2.2. Модель взаимосвязи отдельных функциональных подсистем АСУП.

ис. 2.2. Модель взаимосвязи отдельных функциональных подсистем АСУП.

Обозначения на рисунке: 1 — учёт поступления материалов и комплектующих изделий; 2 — учёт движения материалов и комплектующих изделий на складах; 3 — учёт выполнения плана участками и цехами; 4 — учёт движения и отгрузки готовой продукции; 5 — объёмное планирование; 6 — календарное планирование; — материальные потоки, - информационные потоки; x1(t)-x4(t) — вектора входных параметров (переменных); y1(t)-y4(t) — вектора состояний системы (выходы с фазы учёта); v1(t)-v6(t) — вектора внутренних управляющих сигналов; u1(t)-u3(t) — вектора управляющих воздействий. Рассмотрим по этой модели функционирование АСУП в каждой фазе управления.

Базовые принципы PLM — системы управления жизненным циклом изделия

I фаза. Планирование.

Управляющая информация от вышестоящих организаций в виде контрольных нормативов (v1) (или что чаще в современных условиях от главных менеджеров предприятия) поступает в планово-экономический отдел, где происходит её анализ, и составляются исходные данные для объёмного планирования производства. Модель объёмного планирования связывает ресурсы предприятия и количество выпускаемой продукции, не раскрывая выпуск во времени, даёт суммарные показатели работы предприятия за некоторый интервал времени. Рассчитанные АСУП планы объёмов производства (v2) поступают в планово-экономический отдел (ПЭО), вышестоящие организации (главным менеджерам) и передаются в производственно-диспетчерский отдел (ПДО) и отдел материально-технического снабжения (ОМТС). На основе разработанных объёмных планов (v2) АСУП составляет календарные планы производства (v3), которые передаются в фазу контроля и анализа, фазу регулирования, в службы управления цехами, в ПДО, ОМТС и финансово- сбытовые отделы (ФСО).

20.06.2014 695.81 Кб 84 Лекция 2.1-2.2.4-нов.DOC

Ограничение

Для продолжения скачивания необходимо пройти капчу:

Источник: studfile.net

Фазы управления

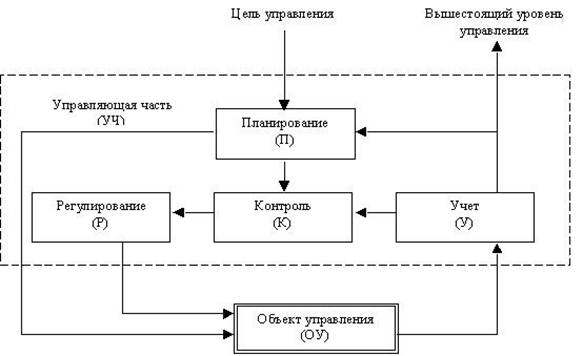

Как известно, управление отдельным процессом (объектом) на определенном уровне включает следующие основные общие функции управления: планирование — П, учет — У, контроль — К, регулирование — Р, анализ – А. В общем виде каждую из этих функций можно определить следующим образом.

Планирование — это разработка программы действий объекта управления на будущие периоды для достижения поставленной цели. Это как бы функция создания модели будущего желаемого поведения объекта управления. При планировании осуществляется разработка планов, графиков, проектов и т.п.

Учет представляет собой фиксацию, накопление и первичную обработку информации о событиях, происходящих в управляемом объекте. Это функция создания модели текущего и прошлого поведения системы.

Контроль состоит в выявлении отклонений в поведении объекта управления от запланированного режима работ.

Регулирование — это выработка команд и стимулов, непосредственно направленных на объект управления с целью ликвидации выявленных отклонений в его поведении. Здесь же могут формироваться запросы об оказании помощи в смежные звенья управления в вышестоящие управляющие звенья, если ресурсы рассматриваемого объекта управления недостаточны для выполнения плана.

Такие же функции управления как Выработка Целей Деятельности, Прогнозирование и Анализ и др., выделенные ГОСТом 24525-0-80, входят в состав перечисленных основных функций, хотя в ряде случаев могут иметь и самостоятельное значение.

Поскольку общие функции управления осуществляются во времени, они могут быть также названы и фазами управления,

Функции (фазы) управления П, У, К, Р, А информационно связаны между собой и с объектом управления (ОУ), что формально может быть представлено в виде графа f= . где z = , а система связей определяется множеством Т, где первый элемент — информатор, второй — информанд:

T==

что графически может быть представлено следующим образом (рис.1.1.).

Чтобы рассчитать план и передать его на объект управления (связь ), необходимо иметь, кроме пели, задаваемой с верхнего уровня управления, учетные данные о состоянии объекта управления на момент расчета плана (связь ). Для осуществления» контроля нужно знать плановые (связь ) и учетные (связь ) параметры объекта управления. При выработке регулирующих воздействий для объекта управления (связь ) используют информацию об отклонениях учетных параметров объекта управления от плановых (связь ).

Рис.1.1. Структура фаз управления (прямая связь)

Информационные связи между фазами управления называются внутренними. Обратные внутренние связи объединяют функции (фазы) управления в контуры, при этом могут быть выделены два контура обратных связей:

1. Контур ОУ-У-П-ОУ, который используется периодически для выработки плановых воздействий.

2. Контур ОУ-У-К-Р-ОУ, функционирующий непрерывно внутри планового периода для выработки регулирующих воздействий.

Отдельный функциональный управляющий блок, являясь частью подсистемы и системы в целом, информационно связан с другими ее элементами. Такие связи называют внешними. Возможны три направления внешнего информационного обмена:

· по уровням управления (тип связи «начальник-подчиненный»);

· по стадиям производственного процесса (тип связи «поставщик-потребитель*’);

· по направлениям поставок-потребления ресурсов (тип связи «ресурс-процесс»).

Для иллюстрации рассмотрим назначение и состав процедур задачи планирования.

Назначение задачи планирования состоит в разработке программы действий объекта управления на будущие плановые периоды. Выполнение этой программы позволит объекту управления достичь заданной цели. Программа обычно представляется в виде планового задания, графика и т.д., в которых перечисляются назначенные к выполнению действия.

При этом определяется не только перечень действий, но и время и место их выполнения. Например, при решении задачи планирования хода основного производства на межцеховом уровне для каждого цеха определяется, какая номенклатура деталей в очередном планируемом месяце должна быть изготовлена. Если используется подетальная система планирования, то для каждого наименования детали в плановом задании на месяц указывается, сколько партий и каких размеров должно быть запущено и выпущено к определенным срокам. Как осуществляется планирование, видно из рис. 1.2, в котором дается состав и определяется взаимосвязь управленческих процедур этой задачи.

Рис. 1.2. Состав и взаимосвязь процедур в функциональной задаче «Планирование».

Как правило, планирование — это итерационный процесс, в ходе которого разрабатывают и оценивают на реализуемость несколько вариантов плана и выбирают наилучший по заданному критерию.

Поэтому важнейшей, центральной процедурой задачи планирования является процедура разработки очередного варианта плана (УПР-3). В ИСУ эта процедура обычно выполняется машиной на основе использования модели. Но прежде чем воспользоваться моделью, необходимо ее настроить. Например, задать интервал моделирования, соответствующий принятому периоду планирования, привязать его к календарю и т.д. Поэтому в составе процедур задачи планирования должна быть предусмотрена и такая процедура, как настройка модели (УПР-2), которую осуществляет человек — оператор вычислительной машины, решающий задачу планирования.

При разработке каждого очередного варианта плана должны учитываться исходное состояние объекта управления, а также директива, характеризующая цель управления и задаваемая вышестоящим уровнем управления. Исходное состояние объекта управления описывается учетными параметрами, получаемыми в результате решения задачи “Учет”.

Для решения задачи “Планирования” эти параметры должны быть переданы на ее вход. Кроме них, на вход задачи планирования должна поступать также информация из других функциональных управляющих блоков, например, об объемах и сроках поставки ресурсов, необходимых для реализации планов,

План обычно формируют на основе заданий и заявок, которые имеются в портфеле заказов объекта управления. Из портфеля заказов должны быть отобраны для включения в план те заявки и задания, которые необходимо выполнить в данный период планирования. Поскольку ресурсы, требующиеся для выполнения плана, имеют, как правило, ограничения, при отборе заданий и заявок необходимо учитывать приоритетность их выполнения. Отбор заданий и заявок для включения в план должен осуществляться процедурой анализа заданий и заявок на планируемый период (УПР-1). Эта процедура должна быть первой в задаче планирования, предшествующей процедурам настройки модели формирования плана и разработки очередного варианта плана.

Каждый разработанный очередной вариант плана необходимо проверить на реализуемость. Эту проверку должна осуществлять процедура анализа реализуемости плана (УПР-5). При анализе необходимо сопоставить объемы и сроки поставок ресурсов и потребности в них для выполнения разработанного варианта плана.

Если потребность в ресурсах по объемам и срокам превышает их поставку, то план нереализуем и, не может быть представлен к утверждению. В этом случае необходимо сформировать в соответствующей процедуре (УПР-6) запросы либо на изменение объемов и сроков поставки ресурсов, либо норм их использования, либо директивы с тем, чтобы на следующих итерациях формирования плана можно было разработать реализуемый вариант плана. Процедура формирования запросов обычно плохо формализуется и должна выполняться человеком. Но для того чтобы выполнить проверку реализуемости плана, необходимо прежде определить потребность в ресурсах каждого вида. Следовательно, процедуре анализа реализуемости плана должна предшествовать процедура определения потребности в ресурсах (УПР-4).

Для выбора наилучшего из нескольких вариантов плана обычно используют критерии качества, причем могут использоваться различные критерии, в том числе и сложные. Какие критерии использовать в каждом конкретном случае, определяет человек: для машины это трудно формализуемый процесс. Следовательно, процедуру определения критерия качества варианта плана (УПР-8) выполняет человек.

Оценку качества варианта плана по выбранному критерию в соответствующей процедуре (УПР-9) может выполнять машина. Если качество плана неудовлетворительно, она должна вернуться к процедуре разработки очередного варианта плана (УПР-3) для того, чтобы перейти к следующей итерации формирования плана. Если качество плана удовлетворительно, этот вариант плана утверждает человек, что и осуществляется в последней процедуре планирования (УПР-9).

Далее рассмотрим назначение и состав процедур задачи учета. Назначение задачи учета состоит в сборе и накоплении первичных данных о состоянии объекта управления и несложной их обработки для того, чтобы получить показатели, характеризующие это состояние. Рассчитанные показатели затем используют в задачах планирования и контроля как входные данные — в этом проявляется связь задачи учета с задачами планирования и контроля. Таким образом, чтобы решать задачи планирования и контроля, необходимо прежде решить задачу учета, информационно предшествующую этим задачам.

Как осуществляется учет, видно из рис. 1.3 в котором дается состав и определяется взаимосвязь процедур этой задачи

В первой процедуре (УПР-1) должны осуществляться измерение и фиксация первичных данных, характеризующих состояние объекта управления. Эту процедуру может выполнять как человек, так и машина, В том случае, когда для измерения и фиксации используют автоматические датчики, эту процедуру может выполнять машина, во всех остальных случаях ее по необходимости должен выполнять человек (контролер, кладовщик и т.д.).

Во второй процедуре (УПР-2) с использованием машин должен создаваться массив первичных данных (например, на регистраторе производства или ЭВМ, если передачу данных ведут по каналам связи).

Поскольку решение задачи учета осуществляют дискретно, через ‘шаг управления’, необходимо первичные данные накапливать в течение этого времени. «Шаг управления» может быть различным для различных задач учета, поэтому его необходимо выбирать и осуществлять в соответствии с ним настройку модели учета. Выбор шага управления и настройку модели учета должен осуществлять человек в третьей процедуре (УПР-3).

.Накопление первичных данных за “шаг управления” должно выполняться машиной в четвертой процедуре (УПР-4).

Для каждого “шага управления” в пятой процедуре (УПР-5), которая может быть в соответствии с моделью учета выполнена машиной, производится расчет показателей учета. В шестой процедуре (УПР-6) эти показатели формируются в массив, из которого они могут использоваться задачами планирования и контроля. Формирование массива также может быть осуществлено машиной.

Рис.1.3. Состав и взаимосвязь процедур в функциональной задаче «Учет».

Состав целей ИСУ предприятием представлен на рис. 1.4.

Рис.1.4. Состав целей системы управления предприятием.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Основные элементы системы управления

Управлять — значит приводить объект управления в целевое состояние. Исходя из этого определения, можно выделить основные элементы системы управления организацией. Организация управляет целым рядом объектов управления (подробнее о них будет сказано ниже). Целевое состояние объектов управления задает система целей и показателей, деятельность по приведению объектов управления в нужное состояние описывается с помощью модели бизнес-процессов, исполнители этой деятельности определяются организационной структурой (Рис. 1).

Рисунок 1. Элементы системы управления

Необходимо помнить, что при проектировании системы управления должен быть провозглашен примат деятельности над организационной структурой. Иными словами, в ходе проектирования дается ответ не на вопросы «что делает то или иное подразделение», а «что должно делаться для достижения той или иной цели и кем».

Исходя из состава элементов системы управления и их логической взаимосвязи, последовательность проектирования системы управления «с нуля» выглядит следующим образом:

Формулирование наивысшей цели организации

Разработка стратегии ее достижения

Формирование верхнего уровня системы целей и показателей

Определение объектов управления

Разработка модели бизнес-процессов, формирование нижнего уровня системы целей и показателей

Проектирование организационной структуры

Формирование регламентирующей и методической документации

Автоматизация системы управления (при необходимости)

При совершенствовании существующей системы управления речь может идти не о перепроектировании с «нуля», а о последовательной корректировке элементов системы управления в соответствии с указанной последовательностью шагов.

Пункты 1, 2 и 3 были рассмотрены в предыдущей главе. В качестве примера рассмотрим набор типовых объектов управления организации и подход к выделению бизнес-процессов верхнего уровня.

Любая организация должна управлять следующими основными объектами (Рис. 2):

Собственник

Потребитель

Техпроцесс (производственный процесс, процесс оказания услуги)

Производственно-технологическое оборудование (ПТО)

Объекты инженерно-технической инфраструктуры (ОИТИ)

Рабочая сила (персонал)

Рисунок 2. Элементы системы управления

Следует отметить, что на ранних фазах развития организации управление некоторыми объектами имеет низкое значение (например, собственником, если он является первым лицом компании, т.е. находится внутри системы управления), такие объекты могут не рассматриваться для упрощения проектирования системы управления, но это не значит, что они в принципе отсутствуют.

Задачей системы управления является перевод объектов управления из начального естественного состояния в конечное, необходимое для получения заданных результатов деятельности и достижения целей организации. Объекты управления и их начальные и конечные состояния приведены в Таблице 1.

| 1. | Собственник | Неудовлетворенный | Удовлетворенный |

| 2. | Потребитель | Потенциальный | Удовлетворенный |

| 3. | Продукт | Отсутствует | Удовлетворяющий потребности потребителя |

| 4. | Техпроцесс (производственный процесс, процесс оказания услуги) | Отсутствует | Соответствует технологии |

| 5. | Поставщик | Потенциальный | Удовлетворивший нас |

| 6. | Производственно-технологическое оборудование | Работоспособное | Работоспособное (в цикле) |

| 7. | Объекты инженерно-технической инфраструктуры | Работоспособное | Работоспособное (в цикле) |

| 8. | Рабочая сила (персонал) | Работоспособное | Работоспособное (в цикле) |

| 9. | Капитал (в процессе деятельности меняет свою форму) | Достаточный для осуществления деятельности | Достаточный для осуществления деятельности |

Таблица 1. Объекты управления и их начальные и конечные состояния

При этом система управления организации, в свою очередь, также является объектом управления, но более высокого уровня. Организация должна определять цели, проектировать бизнес-процессы и организационную структуру на регулярной основе, переводя систему управления из состояния «неэффективная» в состояние «эффективная».

В качестве инструмента для описания деятельности по управлению используется процессный подход.

Процессный подход — подход к анализу и синтезу деятельности организации, основанный на выделении составляющих деятельность бизнес-процессов.

В соответствии с выделенными объектами управления выделяются бизнес-процессы верхнего уровня (Таблица 2).

| 1. | Система управления организации | Выработка согласованных условий деятельности |

| 2. | Собственник | Привлечение и обслуживание уставного капитала |

| 3. | Потребитель | Продвижение и продажи |

| 4. | Продукт | Разработка новых и совершенствование существующих продуктов (услуг) |

| 5. | Техпроцесс (производственный процесс, процесс оказания услуги) | Производство |

| 6. | Поставщик | Воспроизводство ресурсов |

| 7. | Производственно-технологическое оборудование | Воспроизводство ПТО |

| 8. | Объекты инженерно-технической инфраструктуры | Воспроизводство ОИТИ |

| 9. | Рабочая сила (персонал) | Воспроизводство рабочей силы |

| 10. | Капитал | Финансирование деятельности и расчеты |

Таблица 2. Объекты управления и бизнес-процессы верхнего уровня

Применяемые в управлении техники и методики, такие как система менеджмента качества, бюджетирование, CRM и прочие, являются способами организации бизнес-процессов. Поэтому рекомендуется сразу встраивать необходимые техники и методики в модель бизнес-процессов.

Для пользователей систем Business Studio и BIZDIAGNOSTICS Группа компаний «Современные технологии управления» разработала следующие типовые структуры бизнес-процессов:

| Производство | Типовая структура бизнес-процессов производственного предприятия, выпускающего продукцию крупными или мелкими партиями по определенной технологии | Скачать архив |

| Оказание услуг | Типовая структура бизнес-процессов компании, предоставляющей потребителям один или несколько видов услуг (например: медицинская компания, транспортная компания, компания, предоставляющая услуги связи и т.д.) | Скачать архив |

| Проектная деятельность | Типовая структура бизнес-процессов компании, ведущей проектную деятельность по производству продуктов или оказанию услуг | Скачать архив |

| Банк | Типовая структура бизнес-процессов универсального банка | Скачать архив |

| Управляющая компания | Типовая структура бизнес-процессов корпоративного центра или управляющей компании, осуществляющей управление (создание, развитие, продажа) несколькими бизнес-направлениями | Скачать архив |

Разработанные структуры бизнес-процессов могут быть взяты за основу при разработке модели бизнес-процессов компании. Структуры бизнес-процессов можно загрузить в любую базу данных Business Studio из файлов XML .

Регламентирующая и методическая документация

Разработанные элементы системы управления необходимо зафиксировать в регламентирующей документации для обеспечения необходимого уровня формализации. Полученные документы используются как рабочая документация сотрудников и для проведения аудитов СМК.

Выделяются три основных вида регламентирующей документации (Рис. 3):

Регламенты бизнес-процессов (в т.ч. регламенты процедур, используемые в Business Studio)

Положения о подразделениях

Должностные инструкции

Дополнительно к перечисленным видам документации могут применяться методики, формализующие алгоритмы и правила выполнения отдельных работ. Они используются в тех случаях, когда заранее известно, что при выполнении определенного вида работы должны использоваться только одни и те же правила. Методики позволяют сделать наиболее критичные и важные работы человеконезависимыми — при смене сотрудника работа будет выполняться одинаково.

Рисунок 3. Структура регламентирующей документации

Business Studio позволяет осуществлять выполнение следующих этапов по проектированию системы управления:

Формирование верхнего уровня системы целей и показателей;

Разработка модели бизнес-процессов, формирование нижнего уровня системы целей и показателей;

Проектирование организационной структуры;

Формирование регламентирующей документации.

Также Business Studio может быть использована в проекте автоматизации системы управления — в части разработки технического задания на автоматизацию и формирования инструкций пользователям.

Порядок использования Business Studio для выполнения работ по проектированию системы управления организацией изложен в следующих разделах.

Источник: www.businessstudio.ru