Как выучить любое школьное определение за 5 минут и запомнить его навсегда?

Во время учёбы детям часто приходится запоминать определения. Причём не только в школе, но и в последующих учебных заведениях. Определения встречаются почти во всех предметах. Почему выучить их бывает сложно? Как помочь ребёнку с этим справиться?

Задачу ,,выучить определение,, можно легко сравнить с другой задачей. Например, ,,испечь пирог. Если не знать рецепт, необходимые ингредиенты, то желаемого,скорее всего, недостичь. То же самое происходит и с задачей детей ,, запомнить определение. Можно долго смотреть на текст, перечитывать его несколько раз,возможно, даже зазубривать, как стихотворение.

Но всё перечисленное не принесёт должного эффекта. У ребёнка с хорошей памятью может даже и получится, но вряд ли зазубренное сохранится в памяти надолго! Как можно запомнить то, что не понял? Гораздо проще разобраться в том, из чего состоят все определения вообще. Иными словами узнать, из каких ,,ингредиентов пирог.

Студенты отвечают на вопросы из школьной программы

Нужно запомнить рецепт однажды и применять его всегда!

Давайте разберёмся, какие составные части есть у любого определения.

2. Добавочная, разъяснительная информация.

1. Гипероним — это слово с более широким значением, выражающее общее родовое понятие. Что это значит? Например, любовь- это ЧУВСТВО . кастрюля — это ПОСУДА. мандарин — это ФРУКТ. и т. д.

На самом деле гипероним очень легко находятся в любом определении. Как правило, это самое первое слово. Но не всегда!

2. Однако, одного гиперонима мало для существования грамотного понятия. Действительно, кроме любви люди способны испытывать и множество других чувств. Кастрюля- не единственный вид посуды, а мандарин — один из многих фруктов. К чему мы об этом говорим? А к тому, что у любого определения кроме гиперонима существует дополнительная, уточняются часть.

Именно она помогает отличить нужный нам предмет от ряда других, похожих. Или одно понятие от другого. Например, мандарин- это фрукт небольшого размера, оранжевого цвета, имеющий вкрапления на кожуре, обладающий кисло- сладким вкусом. Уже его не перепутаешь с апельсином или грейпфрутом. Вроде бы всё просто!

А на самом деле именно эта часть определения вызывает затруднение при заучивании. У нас банальный пример. В школьной жизни всё гораздо сложнее, с одной стороны. С другой стороны, если в проблеме разобраться, она перестанет существовать. Так и здесь. Нужно просто научить детей анализировать информацию из 2 части определения.

Как это сделать? Тоже рассмотрим на примере.

Источник: dzen.ru

Закон Божий, логика и ещё три предмета, исчезнувших из школьной программы

Школьная программа должна давать некий набор базовых знаний. При этом она неизбежно меняется, стараясь поспеть за тем, что происходит в мире. Получается, что из неё периодически выпадают одни предметы, а на их место приходят новые. Егор Сенников решил рассказать о тех дисциплинах, которые были привычными для предыдущих поколений школьников.

БЛОНДИНКИ ОТВЕЧАЮТ НА ВОПРОСЫ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ / 10 глупых вопросов блондинке

Впервые преподавание Закона Божьего вводилось указом от 1804 года. Правда, тогда его преподавание было обязательным только для церковно-приходских школ, а не для гимназий. Но спустя всего семь лет, в 1811 году, Закон Божий был введён в качестве обязательного предмета во всех средних учебных заведениях Российской империи. Во многом такой пересмотр политики императора Александра I был связан с влиянием, которое на него оказывали попечитель Санкт-Петербургского учебного округа граф Сергей Уваров, обер-прокурор Святейшего синода князь А. Н. Голицын и митрополит Московский Филарет (Дроздов).

Процесс ввода предмета в программу шёл постепенно: не во всех гимназиях торопились изучать Закон Божий. Полноценное учебное пособие появилось лишь десятилетие спустя: в 1823 году митрополит Филарет опубликовал составленный им самим «Православный Катехизис». В конце 1820-х был подготовлен новый школьный устав, согласно которому предписывалось «изучение Священной истории Ветхого и Нового Завета — в 1-м и 2-м классах гимназий, Пространного катехизиса — в 3-м и 4-м, Церковной истории и Священного Писания — в 5-м и 6-м. В 7-м, выпускном классе, изучались обязанности христианина». Позднее в устав вносились некоторые изменения и дополнения.

Несмотря на государственную поддержку и установку на главенство Закона Божьего в гимназической программе, его преподавание шло непросто. Во многом по причине кадрового голода и невысоких зарплат преподавателей: иногда это служило причиной, почему священнослужители отказывались работать в школах. Впрочем, некоторые делали это безвозмездно, не требуя вознаграждения.

Отношение школьников к преподавателям Закона Божьего было разным. В конце XIX века в журнальной печати встречались такие характеристики: «Но какой Федосеевич был учитель, когда он и сам куда-небойко разбирал церковные книжки. Если же Федосеевичу приходилось прочесть книги из гражданской печати, то тут он постоянно запинался и путался».

Закон Божий редко был в числе любимых у гимназистов. При этом существует множество свидетельств, что гимназисты относились к преподавателям предмета с большим уважением и любовью. Даже спустя годы после окончания гимназии.

К началу XX века преподавание Закона Божьего зашло в тупик. Оно было слишком формальным и никак не учитывало изменение настроений самих школьников

Теперь среди них были популярны социалистические, нигилистические, атеистические и антицерковные настроения.

Так описывал урок Закона Божьего в «Кондуите и Швамбрании» советский писатель Лев Кассиль:

«В коридоре парами стоят классы. Жёсткие, с серебряными краями воротники мундиров врезаются в шею. Тишина. Ладан. Духота. Батюшка, тот самый, который на уроках Закона Божьего бьёт гимназистов корешком Евангелия по голове, приговаривая: «Стой столбом, балда», в нарядной ризе гнусавит очень торжественно.

Поёт хор. Суетится маленький волосатый регент.

Два часа навытяжку. Классы стоят не шелохнувшись. Чешется нос. Нельзя почесать. Руки по швам.

Тишина. Жара. Душно…

— Многая лета! Мно-огая ле-ета.

— Николай Ильич… Боженов рвать хочет.

— Т-с-с… Тихо! Я ему вырву.

— Николай Ильич… он, ей-богу, не сдержит… Он уже тошнит…

Тишина. Духота. Нос чешется. Дисциплина. Руки по швам.

Второй час на исходе».

Советская власть первым дело отменила преподавание Закона Божьего. В декабре 1917 года предмет стал факультативным, а затем и вовсе был выведен из школьной программы. Только в 1990-е годы началась дискуссия о возврате религиозного преподавания. В 2010 году в российских школах был введён курс «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках которого предусмотрен модуль «Основы православной культуры».

Логика как часть философии с самых древних времён считалась одной из важнейших научных и учебных дисциплин. В европейском Средневековье она была ключевым предметом в системе университетского образования — как наука, которая упорядочивает и структурирует мышление, даёт инструменты для познания мира.

В российских гимназиях логику стали преподавать с начала XIX века, но сперва никакой структуры не было. Методические пособия появились лишь в середине 1820-х годов: в 1826 году было опубликовано «Руководство к логике с предварительным изложением кратких психологических сведений» Николая Рождественского. Его работа переиздавалась пять раз.

В 1847 году логику исключили из гимназического курса: было решено, что она не приносит пользы учащимся. Впрочем, уже в середине 1850-х годов она вернулась обратно: сказались перестановки в руководстве министерства просвещения. Одним из самых популярных пособий по логике в начале прошлого века был учебник Челпанова — он переиздавался больше десяти раз. В введении автор так определял понятие логики:

«Чтобы была достигнута истина; каким правилам мышление должно подчиняться для того, чтобы была достигнута истина. При помощи мышления истина иногда достигается, а иногда не достигается. То мышление, при помощи которого достигается истина, должно быть названо правильным мышлением. Таким образом, логика может быть определена как наука о законах правильного мышления».

Благодаря курсу логики гимназисты узнавали о сути суждений и определений, об умозаключениях и силлогизмах, о методе дедуктивного и индуктивного суждения — и о том, как можно использовать все эти инструменты для познания мира и поиска истины. В целом преподавание логики стало хорошей основой для взлёта русской научной школы во второй половине XIX века.

После революции 1917 года этот курс пропал из школьной программы. Впрочем, проблемы начались и в университетах: логику называли порождением буржуазной культуры, несовместимой с пролетарским государством. Лидирующие позиции в советской философии занимали диалектики, которые, отталкиваясь от Гегеля, занимались тем, что громили логику.

Как ни странно, в 1941 году она вернулась в школы. Вот как пишет об этом Сергей Корсаков:

«29 мая 1941 года Сталин вызвал к себе директора Института философии П. Ф. Юдина и дал Институту задание подготовить учебник логики для старших классов средней школы.

В кабинете Сталина Юдин увидел, что на столе разложено несколько учебников логики, выходивших в России до революции. Здесь были и Минто, и Джевонс, и Г. Е. Струве, и Г. И. Челпанов. Сталин как хороший актёр любил время от времени блеснуть перед случайными посетителями начитанностью. И Сталин стал жаловаться Юдину на свою тяжкую долю главы государства: «Приходит руководящий работник, нарком — очень много времени приходится, чтоб понять, чего он хочет. На коллегиях наркоматов из-за этого тратится много времени».

«Логику не преподают — люди не умеют последовательно рассуждать, путают понятия. Не учили детей с детства правильно, последовательно логически мыслить», — говорил Сталин Юдину. «Не делится логика на буржуазную и пролетарскую», — и, как свидетельствовал Юдин, посмеялся над теми, кто этого не понимает. «Люди мыслят одинаково. Их нужно научить элементарно мыслить». «Возьмите за основу учебник Челпанова, осовременьте его», — сказал Сталин, и, показав на старые учебники, добавил: «Их надо использовать, и не бойтесь их использовать как следует»».

Закипела работа. В 1946 году появилось постановление ЦК ВКП (б), в котором он признал «совершенно ненормальным, что в средних школах не изучается логика и психология» и «счёл необходимым ввести в течение четырёх лет, начиная с 1947/48 учебного года, преподавание этих предметов во всех школах Советского Союза».

Но логика не задержалась в советских школах. После прихода к власти Никиты Хрущёва логики опять потерпели поражение в битве с диалектиками, и её исключили из школьной программы в 1959 году.

Астрономия как дисциплина преподавалась в российских школах и в дореволюционное время. В некоторых гимназиях существовали даже обсерватории; в начале века активно писались учебники и всё шло к тому, что со временем она займёт место в обязательной школьной программе.

Так и произошло — правда, уже после революции 1917 года. Учебник 1924 года (по дисциплине «космография»), написанный Константином Покровским, знаменитым российским астрономом, сразу предупреждал своих читателей:

«Космография — предмет трудный. Для лучшего усвоения его учеником весьма полезен может быть цикловой метод, но особенно важно, чтобы преподавание было возможно простое, наглядное, живое.

Не надо больших математических формул, строгих расчётов, сложных чертежей, не надо даже стенных таблиц и глобуса, ведите лучше учащихся прямо под открытое небо, покажите им непосредственно то, что есть в природе. Попробуйте подняться на верх высокого здания, с которого открывается широкий горизонт: учащимся сразу станет понятна идея определения размеров земного шара; в другой раз вечером выведите их на двор и заставьте каждого убедиться, что все звезды, повинуясь суточному движению небесного свода, изменяют своё положение относительно земных предметов; пусть они сами проведут линию от глаза к Полярной, а потом плоскость ей перпендикулярную».

Впрочем, каноническим в советское время был учебник астрономии Воронцова-Вельяминова.

В середине прошлого века, когда человечество в целом и СССР в частности активно осваивало ближайшее космическое пространство, астрономия была как никогда популярна. Ведь там, во Вселенной, в космосе летали Юрий Гагарин, советские спутники и луноходы. Казалось, что вот уже не за горами колонизация космоса и полёты к дальним планетам.

Почему астрономия — это не только звёзды и чёрные дыры, а очень важный для жизни предмет

Со временем все эти планы отодвинулись в более-менее далёкое будущее, а популярность астрономии как отдельной дисциплины стала падать. Критики напирали на то, что фактически курс сильно пересекается со школьной программой по физике. В 2000-е годы астрономия стала предметом факультативного изучения. Она не выводилась из школьной программы, но преподавалась только по коллективной просьбе родителей. Впрочем, в некоторых школах астрономию преподают, несмотря на все перемены.

С 2019 года астрономия полноценно возвращается в российские школы. На изучение предмета отведено 35 часов, что должно уместиться в пределы одного полугодия.

«Дети пошли гулять — зарисуйте прогулку. Вот здание такое-то — зарисуй. Вот дерево, которое в первый раз встретили, — пришли назад домой и набросали рисунок по памяти. В виде „кроки“ зарисуй дом, где ты живёшь, нарисуй план, как построен, как кровать стоит, где окно.

Вот эти наброски, эти иллюстрации чрезвычайно важны, потому что потом в жизни миллион раз встретится подобная надобность. Поручили детям организовать то-то и то- то — возьмите лист бумаги, начертите схему организации. Карандаш как орган черчения, как орган иллюстрации — совершенно необходимая вещь».

Так писал в статье «О классовой школе» первый советский нарком просвещения Луначарский, главный идеолог введения черчения и рисования в школьную программу. В 1918 году он заново открыл старейшее в России учебное заведение дополнительного художественного образования — бывшую Рисовальную школу (теперь — Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха).

Со временем принципы преподавания черчения менялись. Луначарский видел черчение продолжением курсов по рисованию и изобразительному искусству. С ростом потребностей страны в качественно образованных и подкованных инженерах программа смещалась в сторону точных наук — геометрии, математики. Значение черчения стало более прикладным: фактически оно было очень лёгкой версией начертательной геометрии.

Как учебная дисциплина черчение пережило Советский Союз, но в начале нулевых было упразднено

В министерстве образования решили, что высококвалифицированных инженеров необходимо обучать на качественно ином уровне. Для этого хотели создать профильные направления подготовки, куда должны были войти уроки черчения. На практике вышло по-разному, но обязательной дисциплиной черчение в России перестало быть с 2004 года. Иногда в профессиональной среде поднимаются разговоры о его возвращении в школы, но никаких конкретных предложений по этому поводу нет.

Различные форматы военной подготовки существовали в школе с начала советских времён. Но в 1968 году появилась новая (и обязательная) дисциплина — начальная военная подготовка. Задачи, которые предполагалось решить её введением, формулировались по-военному кратко:

«Обеспечить высокий уровень начальной военной подготовки с тем, чтобы молодёжь в процессе обучения приобрела практические навыки в объёме одиночной подготовки солдата, необходимые знания и навыки по одной из военно-технических специальностей, освоила основы гражданской обороны и, будучи призванной в Вооруженные силы СССР, смогла в короткие сроки овладеть современным оружием и боевой техникой».

Среди навыков, которые должны были освоить каждый школьник и каждая школьница, были тактическая и огневая подготовка (а также строевая подготовка), военная топография, гражданская оборона, защита от оружия массового поражения, инженерная и медицинская подготовка. По окончании курса начальной военной подготовки юношей ожидали недельные военные сборы.

Чаще всего занятия по НВП вели отставные военные — и качество преподавания сильно зависело от личности преподавателя

Где-то этому придавалось большое значение, а где-то всё выполнялось спустя рукава. Сборка и разборка автоматов, метание гранат, изучение различных типов вооружения, основы медицинской помощи, строевая подготовка — в основном курсы по НВП вращались вокруг таких тем.

В 1990-е годы на смену НВП пришёл предмет ОБЖ (Основы безопасности жизнедеятельности). Хотя формально правительство никогда не выводило НВП за пределы школьной программы: он остаётся факультативным. Но о полномасштабном возрождении военной подготовки пока говорить не приходится.

Источник: mel.fm

Зачем школьникам на уроках литературы произведения, которые они не понимают

Перечитывая школьную программу по литературе уже будучи взрослым, понимаешь, что дело-то тут было не в цвете занавесок, как утверждал учитель, а мотивы поступков героев играют новыми красками. Лирика Пушкина, философия Толстого и трагизм Достоевского, даже, по мнению самих педагогов, открываются в полной мере лишь в зрелом возрасте. Так почему же классика русской литературы включена именно в школьную программу, если подростки во многом не могут не только оценить по достоинству широту мыслей, но и уловить суть?

Какие произведения называют классикой, и кто определяет классика это или нет?

Сомнительно, что эти господа творили ради того, чтобы бесконечно украшать кабинеты литературы.

Казалось бы, такой вопрос вообще не должен возникать, ведь классики вроде Пушкина, Лермонтова и Толстого не вызывают ни у кого сомнения в том, что они и есть классика. Но в то же время среди классиков есть имена, которые на слуху. А случается и наоборот, произведение читают все, автора знают, а оно так и не вошло в список «избранных».

В повседневной жизни это определение используется для обозначения чего-то настолько привычного, что в какой-то степени успело набить оскомину, но якобы, никогда не выйдет из моды.

На самом деле, говоря о классике, люди всякий раз вкладывают в это понятие разные смыслы. Если говорить о музыке, то классикой можно назвать как Чайковского, так и группу Битлз, все зависит от того, какой смысл вкладывает в слова собеседник. Если говорить о классической одежде, то, что первое приходит на ум? Строгий пиджак сдержанных оттенков?

А буквально несколько веков тому назад под классической одеждой у мужчин подразумевали каблуки и парики. Так на все ли времена эта самая классика? И воскликнул ли кто-нибудь, прочтя Пушкина, что вот он – классик собственной персоной?

При жизни классиком не признаются.

Да, как и признание гениев — гениями, признание классикой приходит после смерти автора в большинстве случаев. Главным требованием к классике считается проверка временем, потому жизнь одного человека слишком несущественный промежуток времени для такой задачи.

Три греческих автора – Еврепид, Эсхил и Софокл, чьи имена стали образцами классической литературы, как раз и заложили эти основы. Да, они были популярным и востребованы при жизни, но и речи не было о том, что столетия спустя их имена останутся на слуху, а произведения будут считаться образцами мировой классической литературы.

Афины, утратив свое изначальное влияние, и вовсе были завоеваны Александром Македонским, а затем римлянами. Последние стали изучать в школах греческую литературу, хотя самой греческой империи уже не существовало. Так, литература пережила крах империи, это и заложило основной канон литературного произведения, созданного стать классикой – они способны остаться, выжить, даже если рухнула империя, сменились столетия. Потому утверждать, что кто-то стал прижизненным классиком, как минимум опрометчиво – время еще не расставило свои приоритеты.

Живи Франц Кафка сегодня, он был бы богат.

Обязательно ли классический автор должен быть популярным при жизни? Здесь сложно провести какую-то закономерность. Тот факт, что Донцова сегодня продает книгу за книгой, вовсе не означает, что несколько столетий спустя ее имя и вовсе будет кому-то известно. Евгений Баратынский некогда был крайне известным поэтом, чьи произведения распродавались на ура. Однако кто знает о нем сегодня?

Если бы Франц Кафка жил сейчас, то он бы, несомненно, был бы богатейшим человеком, но он умер в нищете, так и не получив заслуженного признания и почета. Такова же ситуация с Эдагором По, Эмили Дикинсом. А вот, к примеру, Лев Николаевич и при жизни был знаменитым писателем, жил богато, пользовался уважением современников. И даже сейчас остается одним из основоположников русской классики. Так есть ли связь прижизненной популярности и соотнесения к классике?

Принято считать, что «классика» подразумевает верность традициям – это, как было раньше, как заведено.

Школьная программа по литературе или «игра в классики»

Единственным источником знаний был учитель и книга.

В эпоху интернета и не читающих детей, едва ли не каждый сопричастный не задумывался о том, что школьную программу по литературе давно нужно адаптировать под запросы современной молодежи, общества и имеющихся ценностей. Возможно, тогда и дети станут читающими?

Однако любая попытка изменить школьную программу по этому предмету, всегда вызывает массу недовольств в обществе. Равно как и попытка включить в нее новое произведение. Родители, выросшие на этих книгах, уверены, что такой же литературный опыт должны получить и их дети. Поэтому, несмотря на то, что попытки изменить, в том числе и кардинально, список литературы для школьников, были.

Но факт остается фактом, сегодня в России школьная программа по литературе одна из самых консервативных в мире. Уроки литературы преследуют основную цель – ознакомление с произведениями, которые входят в национальный литературный канон. Последнее же менялось вместе в изменениями в стране.

Несмотря на то, что после революции правительство было готово переделать всю систему царского образования, на это просто не было средств. К тому же положение о единой трудовой школе вышло еще в 1918 году, а вот программа к ней только спустя три года. Программа была рассчитана на 9 лет, но срок обучения из-за ситуации в стране сократили до 7 лет. Единственным источником знаний на тот момент был учитель, а учебник зачастую был только у него самого. И только учитель решал, с какой литературой знакомить учеников, а с какой – нет.

В стране советов литература была мощным орудием пропаганды.

Однако министерство просвещения понимало, что столь широкие возможности педагогов, особенно в литературе, чреваты вольнодумием и ложной идеологией. Программа стала жестче, учителя не могли заменять одно произведение другим. Старшеклассники в основном читали молодых советских авторов. Вместе с Горьким, Маяковским Блоком соседствовали Федин, Лидин, Леонов, Малышкин – чьи имена сейчас знакомы разве что людям старшего поколения. При этом программа предусматривала и трактовку произведений с отсылкой к марксизму.

В 1931 году программу видоизменили, сделали ее еще более идеологически выверенной. Но в 30-е годы с их потрясениями и чистками не дали возможности устояться принятым образовательным догмам. За этот период учебники заменялись трижды! Относительная стабильность настала только в конце 30-х годов, школьная программа, принятая в ту пору, продержалась до Хрущева. Программа была достаточно жесткой, было регламентировано количество часов, которые следует отводить той или иной теме.

Это сейчас уроки литературы учат думать и анализировать, тогда вольнодумие не приветствовалось.

Именно эта программа подразумевала заучивание кусков текста, причем выбрать их на свое усмотрение учитель или ученик не могли. Многих научных деятелей в области литературы такое положение дел совсем не устраивало, ведь клише в такой сфере неприемлемо. Предмет, который призван научить мыслить, видеть скрытое, в итоге оставлял лишь узкий коридор для мыслей. А любая иная трактовка произведения признавалась неправильной и не имеющей права на существование. Это приводило к тому, что школьники были уверены в том, что все писатели и поэты – люди кристальной чистоты и благих помыслов, единственное, о чем смели мечтать – о социалистической революции.

После 50-х, когда уже не стало Сталина, школьная программа по литературе не меняется существенно. Зато определяются столпы русской классики – дореволюционный поэт – Пушкин, советский – Маяковский. Среди прозаиков Толстой и Горький.

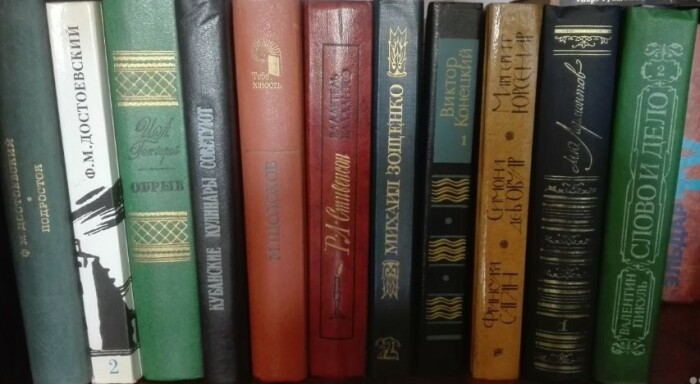

Книги были в каждой советской квартире. Пусть даже их и не читали.

Программа, принятая в 60-е, увеличила количество изучаемых авторов и произведений, вот только к некоторым, детей и вовсе старались не подпускать. Предполагалось, что школьники изучат их через учебники литературы, законспектируют слова учителя и на этом изучение произведения закончится. Это способствовало однобокой трактовке произведения, лишая возможности мыслить и анализировать самостоятельно.

80-е, дефицитные во всех отношениях года, характеризуются расцветом книжного рынка, тогда стало модным держать дома целую библиотеку. Правда, нередко книги подбирались исходя не из принципа «любимый автор», а по цвету корешков. Но и в школьной программе намечаются более чем серьезные перемены.

Отходят на второй плат политические и социалистические амбиции, как авторов, так и героев. Главными становятся чувства и переживания героев. А в этом-то русской литературе точно нет равных.

Наконец-то, становится важным звучание языка, художественные красоты текста, его лиричность и талант автора, а не правильность его политических мыслей. Произведения, которые некогда составляли основу программы, изучаются вскользь.

Что из школьной программы стоит перечитать, чтобы понять произведение с другой стороны

Краткое изложение — худшее, что можно сделать с литературой.

Безусловно, любое произведение, будь то из школьной программы или не входящее в нее, перечитанное во взрослом возрасте способно удивить новыми гранями. К тому же, как уже было сказано выше, советская система образования то и дело пыталась влезть в умы подрастающего поколения и решить каким мыслям там роиться, а каким – нет. Потому, даже если отбросить нюансы про лишь формирующуюся личность, обстоятельств, не позволяющих полноценно насладиться художественным произведением, было более, чем достаточно.

Произведения Федора Достоевского, хоть и изучаются в старших классах(10 класс), но все же слишком сложны для подросткового восприятия. Психология, философия, религия и личностный конфликт – все это намешано в романе «Преступление и наказание» так, что для того чтобы правильно понять теорию Раскольникова, нужно иметь представление о христианстве. В частности, нужно разбираться в том, что в христианстве подразумевается под божественным замыслом и ролью человека в нем, в нигилизме, атеизме, истории религии. Без всего этого теория и мысли Раскольникова кажутся скорее бредом сумасшедшего.

Чтобы постичь гениальность писатели, нужно быть зрелой личностью.

Кстати, у Достоевского есть произведение «Подросток», вот оно бы куда лучше подошло для изучения школьниками, а «Преступление и наказание» — роман для взрослого человека с широким кругозором. И, безусловно, Достоевский, как гений слова заслуживает медленного и вдумчивого чтения. Ведь каждое его предложение настоящее произведение искусства, он использует эпитеты, благодаря которым каждый его персонаж раскрывается, звучит и становится невероятно гармоничным.

Во время изучения «Евгения Онегина» Александра Сергеевича, а происходит это в 9 классе, учитель, как правило, вскользь объясняет о нравах 19 века, тогда как понять всю красоту и ценность произведения можно лишь имея хотя бы шапочные представления о том, что из себя представляла дворянская культура 19 века. Разбираться в тонкостях гендерных отношений тех времен, дуэльном кодексе.

Когда сюжет знаком до боли, в игру вступает красота слова.

В 14-15 лет, а именно столько лет основным читателям «Евгения Онегина» знать это невозможно. В школьной программе это произведение скорее используется именно для знакомства с бытом и устоями дворянского сообщества 19 века, потому истолковать верно «роман» Онегина и Татьяны школьники вряд ли могут.

Имея достаточно багаж знаний в области культуры и истории, да и в личной жизни, крайне приятно перечитать «Евгения Онегина» и открыть заново для себя мысли автора, который был весьма и весьма тонким знатоком женской души. Совершенно иную окраску приобретают отступления Пушкина о своих коллегах по цеху.

«Война и мир» — одно из наиболее сложных произведений русской классики. И тут дело не только в огромном объеме, а скорее в сложном сюжете, где переплетаются несколько линий. Постоянно удерживать в голове все имена, обстоятельства и факты крайне сложно. К тому же, десятиклассникам крайне сложно окунуться в столичную жизнь накануне нападения Наполеона, хотя бы из-за недостаточно знания истории.

Зарубежная экранизация романа не обошлась без ляпов, но достойна внимания.

Да, произведение может показаться интересным и детям, но для взрослых, которые не будут пытаться понять, что происходит по сюжетной линии (в конце концов, им не писать потом сочинение и не отвечать на каверзные вопросы учителя) будет особенно захватывающим и даже описания дуба не будут раздражать как раньше. «Тихий Дон» Шолохова сложно дается 11-классникам ровно по той же причине, почему 10-классники вздыхают от «Войны и мир». Произведение гораздо проще и, безусловно, интереснее взрослым людям. Особенно, что касается душевных переживаний героев, трагичности их судеб, которая тесно переплетается с историей страны.

Было бы справедливым взглянуть на произведение Тургенева «Отцы и дети» с другой стороны – с «отцовской». Ведь читая его в 10 классе, волей неволей оказываешься в лагере «детей», будучи взрослым, можно сосредоточиться уже на самом факте конфликта и глубже понять суть проблемы и глубину романа. Оно точно того стоит.

Произведение Платонова весьма неоднозначное и сложное для подростков.

Произведение Платонова «Котлован» то и дело пытаются вычеркнуть из школьной программы, поскольку оно слишком неоднозначное и сложное, особенно для подросткового восприятия. Эта слишком философская и социальная притча с сатирическим уклоном, требует не просто исторической, но и политической подкованности. И даже некоторого бесстрашия. Маленькая девочка спит в гробу.

Что видят в этой детали школьники? Нечто пугающее, они зацикливаются на таких деталях и не могут сконцентрироваться на метафоричности повествования.

К тому же автор, использовал весьма неординарный способ изложения, лексическая не сочетаемость слов бросается в глаза даже неискушенному читателю, заставляя его все время быть в напряжении.

Лермонтов не писал сложным языком и не привязывал свои произведения к историческим событиям, потому «Герой нашего времени» вполне подходит для изучения в 9 классе. Но если подростки больше увлечены любовными переживаниями героя, то взрослый человек увидит всю драматургию, сложности межличностных отношений и всю гамму переживаний.

Прежде чем окунуться в лирику Бунина, интересно будет прочесть о его бурной личной жизни.

Рассказы Бунина в школе представляются как исключительно романтические, они даже идут с пояснением «о любви». Однако если в пубертате рассказы на самом деле воспринимаются исключительно романтично-лиричными, то взрослому человеку раскроется вся гамма переживаний героев, их межличностных отношений и эмоций.

Если подростки весьма скептически относятся к Обломову Гончарова, то взрослый человек, порядком уставший от жизненных неурядиц и проблем, вполне проникнется жизненной философией главного героя произведения. А потому может и правда, никуда не торопиться и провести хотя бы законный выходной как Обломов, с книжкой «Обломов» в руке, совмещая приятное с приятным.

Если говорить о детской литературе, то даже среди сказок (особенно среди самых популярных) множество сюжетов, которые изначально вовсе не были детскими . В них до сих пор есть сюжетные линии и детали, которые являются отсылками к мифологическим основам этих произведений.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник: kulturologia.ru