Проектирование рабочей программы по учебному предмету/ курсу в соответствии с требованиями ФГОС

В настоящее время общество предъявляет высокие требования к качеству образования и профессиональному уровню педагогических работников. Компетентность в вопросах нормативной обеспеченности образовательного процесса в школе является одной из важнейших профессиональных компетентностей учителя. Умение грамотно оперировать нормативными документами и создавать на их основе качественные программно-методические и учебные материалы по сопровождению образовательного процесса отражает уровень профессионализма учителя.

Деятельность педагога по введению ФГОС регламентируется законодательными и нормативно-правовыми документами федерального, регионального и муниципального уровней, а также внутренними локальными актами образовательных учреждений.

В связи с введением ФГОС ООО, требования к рабочей программе по учебному предмету изменились в части планирования результатов освоения основной образовательной программы (далее ООП) образовательной организации (далее ОО), что вызывает большие затруднения у педагогов. Учитель зачастую не знает, с чего начать. На помощь приходит Интернет. Но, проблема в том, что пока в сети Интернет трудно найти программы или учебно-методические материалы, полностью удовлетворяющие требованиям ФГОС. Их необходимо анализировать на соответствие этим требованиям.

Новые Пацанки. 14 выпуск. Премьера

В данной лекции мы рассмотрим нормативные документы, которыми должен руководствоваться учитель, разрабатывая рабочую программу по учебному предмету, общие подходы к разработке рабочей программы.

Теоретические основы проектирования рабочей программы по учебному предмету, курсу в соответствии с требованиями ФГОС ООО

Рабочая программа является нормативно-правовым документом, который необходимо соблюдать в полном объеме.

Рабочая программа разрабатывается в целях обеспечения достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ОВЗ.

Рабочие программы выполняют две основные функции:

Документы, которыми должен руководствоваться педагог при разработке рабочей программы по учебному предмету/ курсу перечислены в таблице.Таблица 1

ФЗ «Об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015

Примерная ООП ООО (ОДОБРЕНО Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).

Положение о рабочих программах в ОО

Акцент

Рабочая программа по учебному предмету, курсу.

Структура, порядок разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов.

Рабочая программа является составной частью ООП ОО.

Рабочая программа разрабатывается в соответствии с ФГОС и с учетом примерной ООП ООО (примерных рабочих программ учебных предметов).

Структура планируемых результатов.

Результаты образования представлены в ФГОС в разделе «Требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования», который ориентирован в основном на широкую общественность, родителей, законодателей, результаты представляются в общем виде как определенная конкретизация целей образования. Планируемые результаты, входящие как раздел в структуру ООП, предполагают большую детализацию и конкретность. Конкретизация планируемых результатов отражена в Примерной ООП ООО.

ХОДОРКОВСКИЙ и ПАСТУХОВ: Хочет ли Путин восстановить СССР и приведет ли это к распаду империи?

Уровневый подход к планируемым результатам: «ученик научится», «ученик получит возможность научиться».

Учебный план ОО.

Перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов.

Количество учебных часов по предмету в неделю/за год по каждому классу, на ступень.

Приказом № 1577 от 31 декабря 2015 г. Минобрнауки России «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» утверждены новые требования к рабочим программам учебных предметов в ФГОС ООО.

На законодательном уровне закреплено упрощение структуры составления программы по стандартам второго поколения. Связано это с тем, что учителя редко существенно перерабатывают примерную программу, зачастую беря её в практически в полном объёме. Составленный таким образом документ не является эффективным инструментом реализации ФГОС, а остается формальностью.

Новые требования к составлению рабочей программы по ФГОС значительно упростили работу педагогов. Структура рабочей программы упрощена (вместо восьми пунктов ранее, согласно новым требованиям в ней должно быть только три):

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса

В рабочие программы по учебным предметам включаются формулировки результатов из примерной ООП ООО, авторских программ по учебным предметам.

В данном пункте отражаются и конкретизируются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. Все результаты расписываются по годам обучения.

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» (для базового уровня результатов) и «Выпускник получит возможность научиться» (для повышенного уровня результатов).

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от выпускника. В этот блок включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми обучающихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговое оценивание. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения.

В рабочей программе это может выглядеть так:

5 класс

Пятиклассник получит возможность научиться: ….

Пятиклассник получит возможность научиться: ….

Источник: znanio.ru

Понятие программного комплекса и его отличие от пакета программ

Закон.Ру – официально зарегистрированное СМИ. Ссылка на настоящую статью будет выглядеть следующим образом: Рожкова М.А. Понятие программного комплекса и его отличие от пакета программ [Электронный ресурс] // Закон.ру. 2017. 13 августа.

URL: https://zakon.ru/blog/2017/08/13/ponyatie_programmnogo_kompleksa_i_ego_otlichie_ot_paketa_programm.

Первоначально эта статья была опубликована здесь: https://www.facebook.com/rozhkova.ma/posts/194780264257443 (там же есть небольшое обсуждение).

В ст. 1261 ГК РФ содержится определение программы для ЭВМ (далее – программа), в качестве разновидности которой наряду с операционной системой упоминается и программный комплекс. Однако само это понятие в ГК РФ не раскрывается.

В отличие от аппаратно-программного комплекса (включающего, как это следует из самого его наименования, аппаратные средства – электронные и механические части устройств (hardware) и программное обеспечение (software)), программный комплекс могут составлять только программы (software).

Из содержания ст. 1261 ГК РФ вытекает, что всякая программа предназначена для выполнения конкретной функции (функций), ориентированной на достижение определенного результата.

При этом ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов» предусматривает подразделение программ на два вида:

1) компонент (программа, рассматриваемая как единое целое, выполняющая законченную функцию и применяемая самостоятельно или в составе комплекса);

2) комплекс (программа, состоящая из двух или более компонентов и (или) комплексов, выполняющих взаимосвязанные функции, и применяемая самостоятельно или в составе другого комплекса).

Исходя из ст. 1261 ГК РФ и с учетом названного ГОСТа можно заключить, что программы образуют комплекс (т.е. программный комплекс) только при условии, что они нацелены на выполнение взаимосвязанных функций, приводящих к достижению искомого результата.

В зависимости от функций, на выполнение которых нацеливаются программы, они обычно подразделяются на:

– системные (выполняющие функции управлению ресурсами компьютера, осуществляющие поддержку работоспособности системы обработки информации или повышения эффективности ее использования, восстановление работы системы после выявления неисправностей в технических средствах);

– инструментальные (облегчающие процесс создания новых программ);

– прикладные (обеспечивающие выполнение необходимых пользователю функций, решение конкретных задач).

Например, под прикладными программами (application program) в силу положений ГОСТ 19781-90 «Обеспечение систем обработки информации программное. Термины и определения» понимают программы, предназначенные для решения задачи или класса задач в определенной области применения системы обработки информации. Иными словами, прикладные программы (называемые «приложениями под конкретную область применения» или кратко – приложениями) используются пользователями для достижения конкретного результата при решении задачи в соответствующей предметной области.

Таким образом, прикладные программы образуют программный комплекс в смысле ст. 1261 ГК только при условии, что они (1) выполняют взаимосвязанные функции и (2) нацелены на достижение искомого результата в одной предметной области. В качестве примера можно вспомнить программный комплекс ФНС РФ, используемый в целях осуществления налогового административного администрирования.

Как отличить программный комплекс от пакета программ?

В соответствии с положениями ГОСТ 15971-90 «Системы обработки информации программное. Термины и определения» термином «пакет прикладных программ» (application program package) обозначается система прикладных программ, предназначенная для решения задач определенного класса. То есть в отличие от программного комплекса, в котором объединены программы, нацеленные на решение задачи (задач) в одной предметной области, пакет прикладных программ (пакет приложений) объединяет программы («компоненты» в терминологии ГОСТ 19.101-77), которые решают схожие задачи в разных предметных областях. К особенностям пакетов приложений обычно относят: стандартный пользовательский и программный интерфейс каждого компонента, облегченный перенос данных между компонентами, наличие базы данных для хранения данных и их передачи приложениям, возможность выбора самим пользователем состава пакета и т.д.

Одним из самых известных пакетов приложений является пакет Microsoft Office, в состав которого входят различные программы для работы с различными типами документов: таблицами, текстами, электронными таблицами, базами данных и т.д. (Microsoft Word, Microsoft Publisher, Microsoft Excel, Microsoft OneNote, Microsoft Outlook и т.д.).

Следовательно, можно говорить о принципиальных различиях между программным комплексом и пакетом приложений.

Необходимость разграничения данных понятий обусловлена тем, что по смыслу ст. 1261 ГК РФ программный комплекс признается единым объектом интеллектуальной собственности (по сути он приравнен к единичной программе для ЭВМ), тогда как пакет программ следует рассматривать как набор нескольких самостоятельных объектов интеллектуальной собственности (нескольких приложений).

Полная версия опубликована в белорусском издании: Рожкова М.А. Программные комплексы и пакет программ: характеристика юридического содержания // Проблемы гражданского права и процесса: сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т им. Я. Купалы. Гродно: ГрГУ, 2016. С. 272-277.

P.S. лента новостей IP CLUB в сфере права интеллектуальной собственности и цифрового права (IP https://zakon.ru/blog/2017/08/13/ponyatie_programmnogo_kompleksa_i_ego_otlichie_ot_paketa_programm» target=»_blank»]zakon.ru[/mask_link]

Зачем нам ООП и что это такое

Неделя статей на хабре посвященная ООП. Последняя статья вызвала у меня кучу эмоций и, к сожалению, очень плохих эмоций. Мне очень не понравилась статья. Почему? Потому что в ней передаются какие-то отрицательные эмоции об использовании ООП. Эмоции вызваны лишь тем, что человек не до конца понимает всю силу ООП и хочет убедить всех в том что ООП зло.

Самое печальное что люди начинают прислушиваться и кидаться ужасными доводами, не имеющими ничего общего с действительностью. Я думаю что студентам такие статьи противопоказаны больше чем GoF, которых я бы давал как можно раньше. 🙂

Начнем.

Что такое ООП. ООП — это и ОО программирование и проектирование. Одно без другого бессмысленно чуть более чем полностью. Создано ООП для проектирования/программирования программных продуктов. Не для моделирования процессов.

Не для проектирования протоколов, а именно для программных продуктов, для их реализации. Для упрощения системы, которая будет реализовывать протокол или бизнес-процесс или что-то еще.

Когда вы начинаете использовать ООП, первое что вы должны сделать — это начать использовать объектное мышление. Я уже когда-то говорил что это самая большая проблема ООП, научиться мыслить объектно очень сложно. И очень важно учиться это делать как можно раньше (GoF с аналогиями типа мост, конструктор, фасад очень в этом помогут).

Используя объектное мышление, вы легко сможете проектировать сложные системыИспользуя объектное мышление вы легко можете решить любую задачу (очень важно что любую задачу проектирования/программирования, если ее в принципе можно решитьабсолютно любую) оперируя объектами и взаимодействием между ними. Т.е. ООП без объектного мышления не позволит вам начать использовать всю силу и мощь ООП.

Пойдем дальше. Итак, нам важно мыслить объектно, для того, что бы найти нужные нам абстракции объектов для решения наших задач. Если аналогии и абстракции выбраны удачно, то мы видим очень четкую картину которая позволяет нам быстро разобраться в том, что же происходит в системе. И вот тут мы начинаем вспоминать про наследование и полиморфизм.

Эти два инструмента нужны для удобного масштабирования системы без дублирования кода. Но сила этих механизмов зависит от того насколько удачные абстракции и аналогии вы выбрали. Если ваше объектное мышление не позволяет вам сформировать удобную декомпозицию объектов, то наследование и полиморфизм вам не помогут. Т.е. наследование и полиморфизм это ничто иное как инструменты, которые позволяют решить проблему масштабирования системы.

Как же эти инструменты работают? Да проще пареной репы, потому что это все основано на привычных нам вещах. Люблю простые примеры из жизни:

1. Наследование. Есть пекарь. Есть печь электрическая и газовая. Ваша задача смоделировать процесс приготовления пищи пекарем в каждой из печи. Решая задачу в лоб, у нас будет много дублирования кода из-за того, что сам процесс передачи пищи в печь и сама работа с печами идентичны для обеих печей. Но если мы включаем объектное мышление, и вспоминаем про инструмент наследование, то получаем примерно следующее (диаграмму лень рисовать, сорри):

Есть печь (абстрактная печь). У нее есть поведение — включить, выключить, увеличить или уменьшить температуру, положить чего-то, достать чего-то и состояние — температура в печи, включена или выключена. Это отличный пример абстрактного объекта в котором соблюдены принципы инкапсуляции (при реализации я их обязательно буду соблюдать). И есть пекарь, конкретный такой пекарь Иван.

Он умеет работать с абстрактной печью. Т.е. смотреть температуру, включать выключать и т.д. вы поняли. Сила наследования в том, что нам не придется переписывать нашего Ивана для каждой из печей, будь то электро или газовая печь. Я думаю всем ясно почему? Получается что инструмент применен правильно.

2. Полиморфизм. Печи ведь по-разному работают. Газовая потребляет газ, электро печь — электричество. Используя полиморфизм мы легко меняем поведение в наследниках абстрактной печи.

3. Инкапсуляция. Основная фишка инкапсуляции в том, что я не должен знать, что происходит внутри моей печи. Допустим, я вызываю не метод включить печь, а меняю ее свойство включена на значение true. Что произойдет в этот момент? Если принцип инкапсуляции не соблюден, то я буду вынужден печи сказать начинай потреблять горючее, т.к. я тебя включил.

Т.е. пекарь знает, что печь потребляет горючее, знает, как печь работает. Или, например, мы не можем установить температуру печи ниже или выше определенного уровня. Если не соблюдать принцип инкапсуляции, то мы должны будем говорить печи проверь-ка текущую температуру, пойдет те такая? Т.е. пекарь опять слишком много знает о печи.

Геттеры и сеттеры это средства языка, которые помогут нам легко реализовать отслеживание изменений состояния. Все. Если геттеры и сеттеры пустые, значит так надо на моем уровне абстракции. Геттеры и сеттеры — не могут мешать реализации инкапсуляции, криво реализовать инкапсуляцию может проектировщик/программист.

В данном примере уровень абстракции выбран хорошо. Все занимаются своими делами, все три кита ООП работают во славу. Но стоит мне выбрать плохие абстракции, как начинается сущий кошмар. И даже есть стандарты чеклисты, которые помогут понять, хорошо ли вы выбрали абстракции и верна ли ваша декомпозиция в том ли направлении вы идете (SOLID).

Еще стали добавлять абстракцию, как еще один столп ООП. Я думаю, что это скорее верно, но уж очень попахивает КЭПом.

Высказывания про типизацию меня тоже зацепили. Дело в том, что никаких проблем в том, с кем вы сейчас работаете из наследников нет. Если на текущем уровне абстракции вам важно именно использовать печь, то вам не важно какая она. Вы получаете печь? Вы решаете свои задачи? То то и оно… Почему вы считаете что это динамическая типизация мне не понятно. Вы хотели печь? Берите.

Вам нужна электрическая? Ну извините, газовая вам уже не подойдет.

Остальные примеры, которые были приведены в зацепившей меня статье, лишь примеры отвратительно выбранной абстракции и аналогии в рамках поставленной задачи. Точка.

Отдельно про DTO. DTO — это паттерн. Он позволяет создать объект, который передаст информацию другому слою, другой системе, короче куда-то чего-то передаст. Почему он не может быть рассмотрен мною как объект для меня вообще загадка. Где противоречие то?

Является контейнером только? Ну и что?? Это же объект в рамках рассмотренной мною объектной модели на заданном уровне абстракции, где DTO — объект и часть декомпозиции.

Про языки тоже непонятно чего говорить. Я могу проектировать ПО используя объектный подход независимо от языка. Но если язык не реализует основные инструменты для работы с объектами, то мне будет очень сложно или невозможно реализовать спроектированную мною систему.

Еще говорят что некоторые вещи нельзя представить в виде объектов и их взаимодействия. Я уверен что это не так. Просто необходимо выбрать уровень абстракции верно. Будь то реализация протокола, слоя доступа к БД, подключения плагинов, менеджера задач, бизнес процесса, системы проектирования бизнес процессов т.е. все что угодно можно представить как объекты и их взаимодействие.

Все можно реализовать как объекты и взаимодействие между ними. Хорошо это или плохо чаще всего зависит лишь от вашего умения мыслить объектно.

Резюмируя. Если вы не понимаете силу ООП, то скорее всего вам надо развивать объектное мышление.

P.S. В комментах к прошлой статье я явно много перегибал палку при обращении к некоторым людям. Приношу свои извинения.

Источник: habr.com

Конспект на тему АНАЛИЗ ПРИМЕРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. Анализ примерной образовательной программы для ноо

Единственный в мире Музей Смайликов

Самая яркая достопримечательность Крыма

Скачать 3.63 Mb.

АНАЛИЗ ПРИМЕРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОО, ПРИМЕРНОЙ И РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, КТП ПО КОТОРЫМ РАБОТАЕТ ПЕДАГОГ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ, УЧЕБНИКОВ, ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИХ, МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ СОЗДАВАЕМЫХ УЧИТЕЛЕМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач:

– формирование общей культуры, духовнонравственное,

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее — дети с ОВЗ);

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа;

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;

2) общую характеристику учебного предмета, курса;

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся;

Основная образовательная программа начального общего образования

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное расширение области чисел. Такая

структура позволяет соблюдать необходимую постепенность

в нарастании сложности учебного материала, создаёт хорошие

условия для углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени самостоятельности

(при усвоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании выводов), для постоянного совершенствования

универсальных учебных действий. Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного материала, которая обеспечивает не

только формирование осознанных и прочных, во многих случаях доведённых до автоматизма навыков вычислений, но и

доступное для младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и законов, лежащих

в основе изучаемых математических фактов, осознание связей

в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2–4 классах —

и предметные результаты освоения

Числа и величины

Работа с текстовыми задачами

Пространственные отношения. Геометрические фигуры

Работа с информацией

1 класс, первое полугодие — «Числа в загадках, пословицах, поговорках»; второе полугодие — «Цветники: форма,

размер, цвет. Узоры и орнаменты».

2 класс, первое полугодие — «Узоры и орнаменты на посуде»; второе полугодие — «Оригами: знакомство с техникой

оригами и изготовление изделий».

3 класс, первое полугодие — «Составляем математические

сказки»; второе полугодие — «Задачи-расчёты с недостающими данными».

4 класс, первое полугодие — «Составляем математический справочник „Наш город (село)“»; второе полугодие —

«Составляем „Сборник математических задач и заданий“».

Рабочая программа ориентирована на использование учебно — методического комплекта:

1.М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. Математика Учебник. 1 класс. В 2 ч. — М.: Просвещение

2.М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. Математика Учебник. 2 класс. В 2 ч— М.: Просвещение

3.М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. Математика Учебник. 3 класс. В 2 ч — М.: Просвещение

4.М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова и др. Математика Учебник. 4 класс. В 2 ч— М.: Просвещение

6.4. Анализ (КТП) календарно-тематического планирования (структура КТП, качество разработки)

6.5. Анализ учебника из УМК

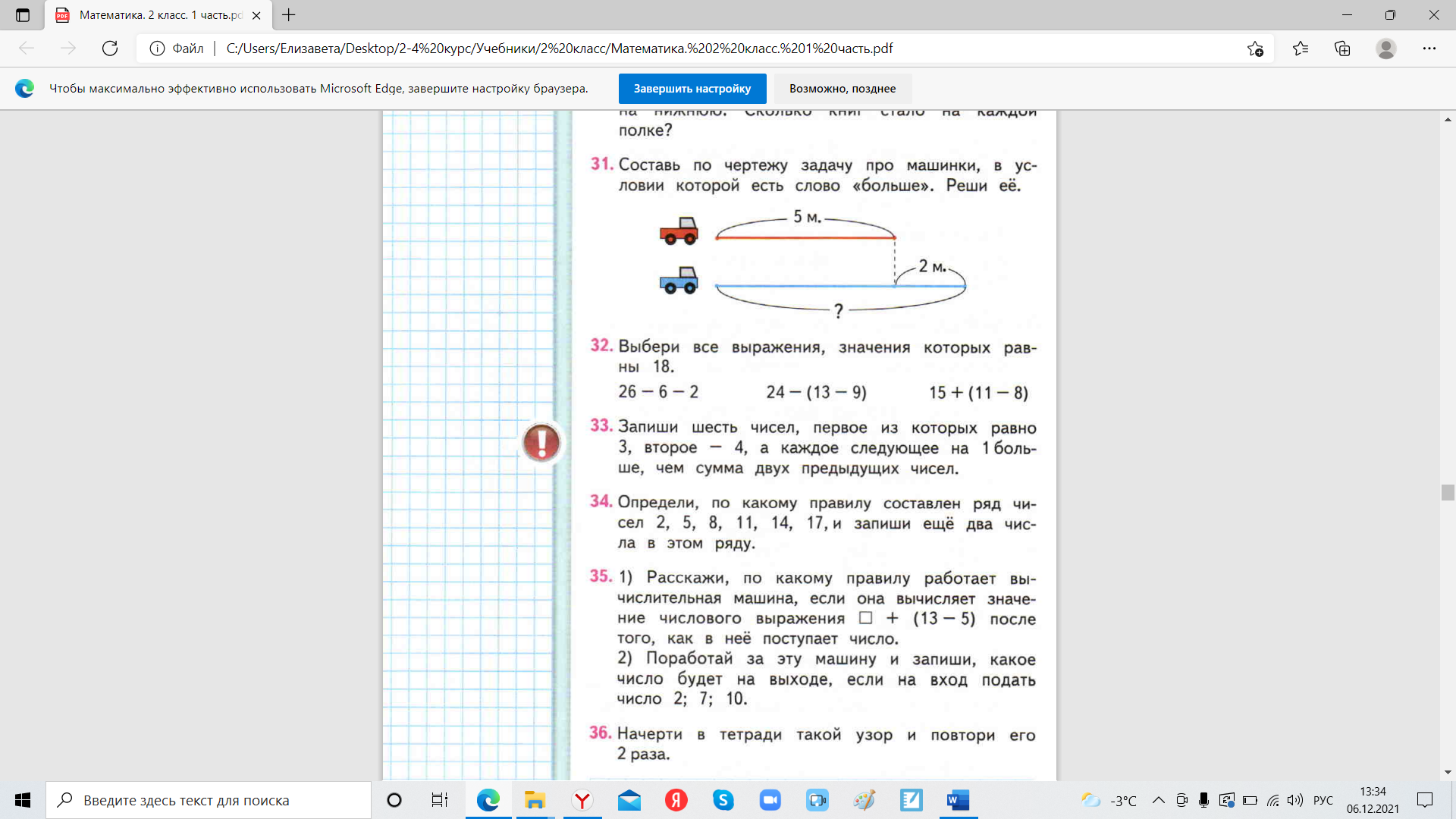

Название, автор, класс, УМК: предметная линия учебников системы «Школа России «Математика» 2 класс в 2-х частях. Авторы: М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой. Издание: Москва: «Просвещение»

Предназначение: данный учебник предназначен для формирования, закрепления и систематизации знаний по такому учебному предмету, как математика. Данный учебник рассчитан для обучающих 2 класса.

Место в структуре УМК: учебник «Математика. 2 класс» (в двух частях) авторов М.И. Моро и др. разработан в соответствие с ФГОС НОО и является составной частью завершенной предметной линии учебников «Математика» системы учебников «Школа России».

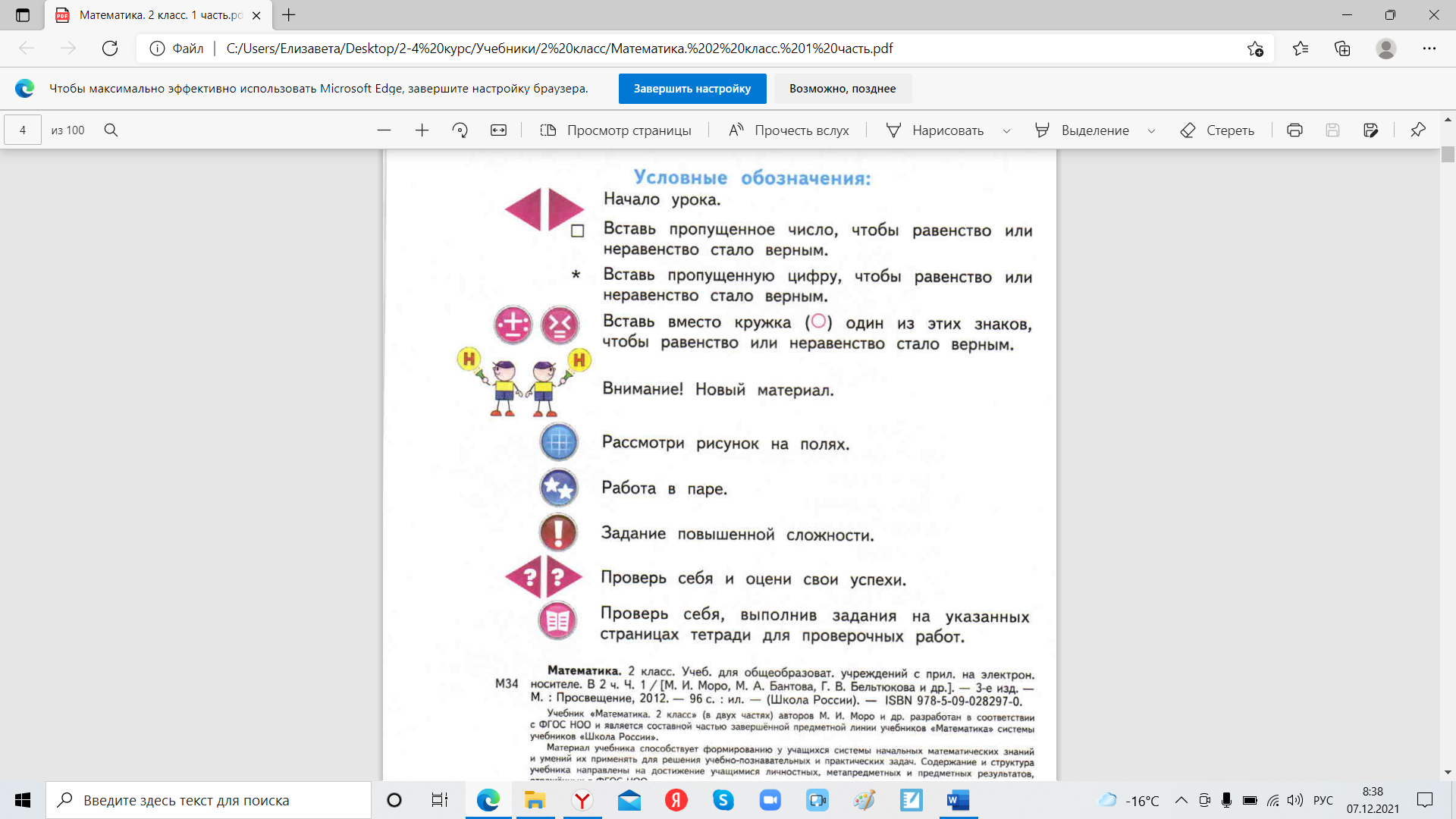

Структура учебника: в учебнике представлено следующее условное обозначение:

Логика, стиль изложения: весь материал структурирован, он соответствует возрастным особенностям учащихся 2 класса и требованиям ФГОС НОО.

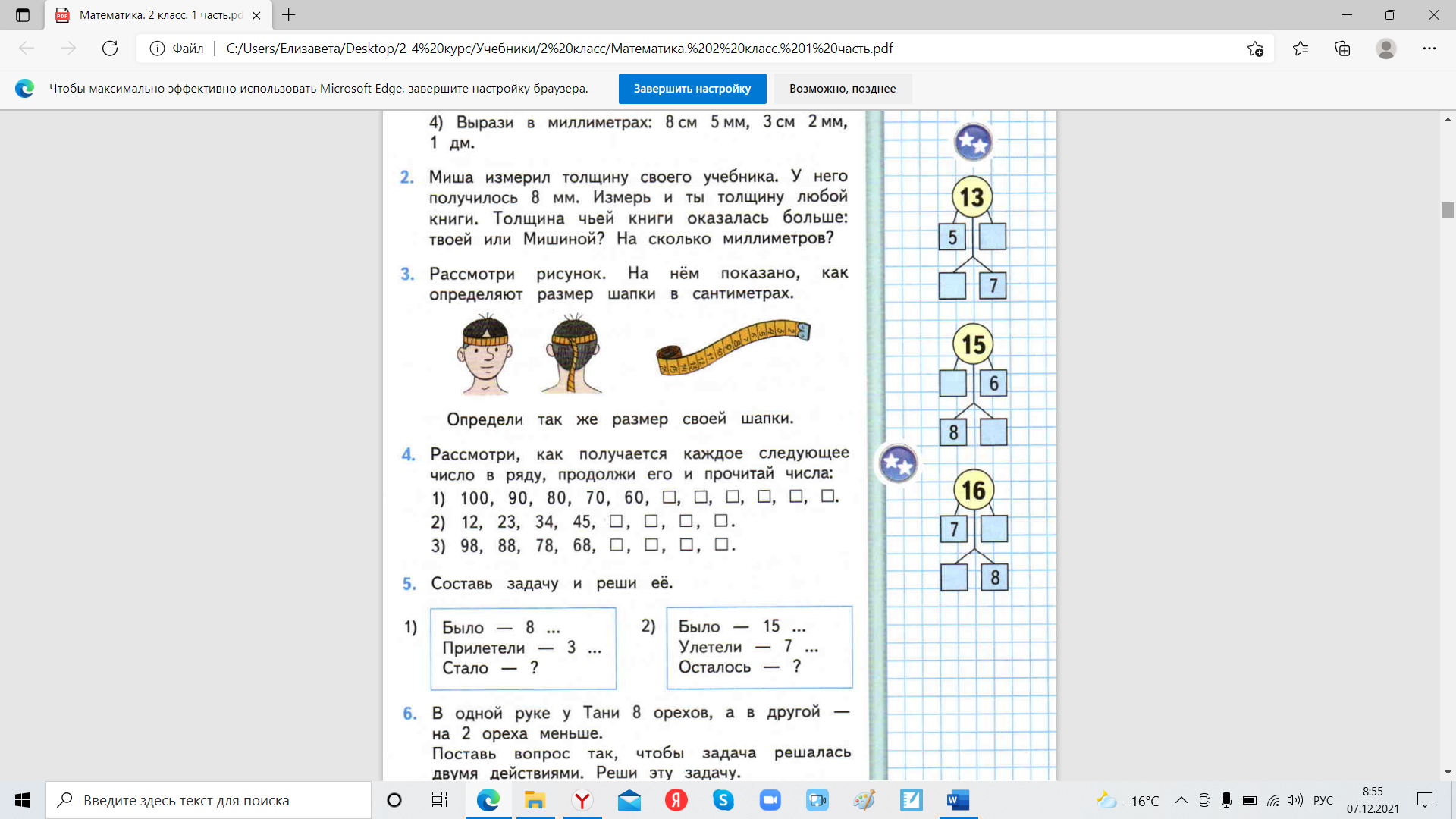

Целесообразность, достаточность наглядно — демонстрационного материалы: наглядно-демонстрационного материала в учебнике необходимое количество. Страницы учебника подкрепляются добавлением персонажа УМК «Школа России» — математика, также присутствуют красочные герои на страницах для любознательных, для многих задач представлены наглядные материалы, что в своем роде упрощает учащимся освоение задач и способа их решений. Также хотелось бы отметить, что наглядного материала не слишком много в учебнике, в соответствие с требованиями ФГОС НОО, ведь учебник в первую очередь носит познавательный характер.

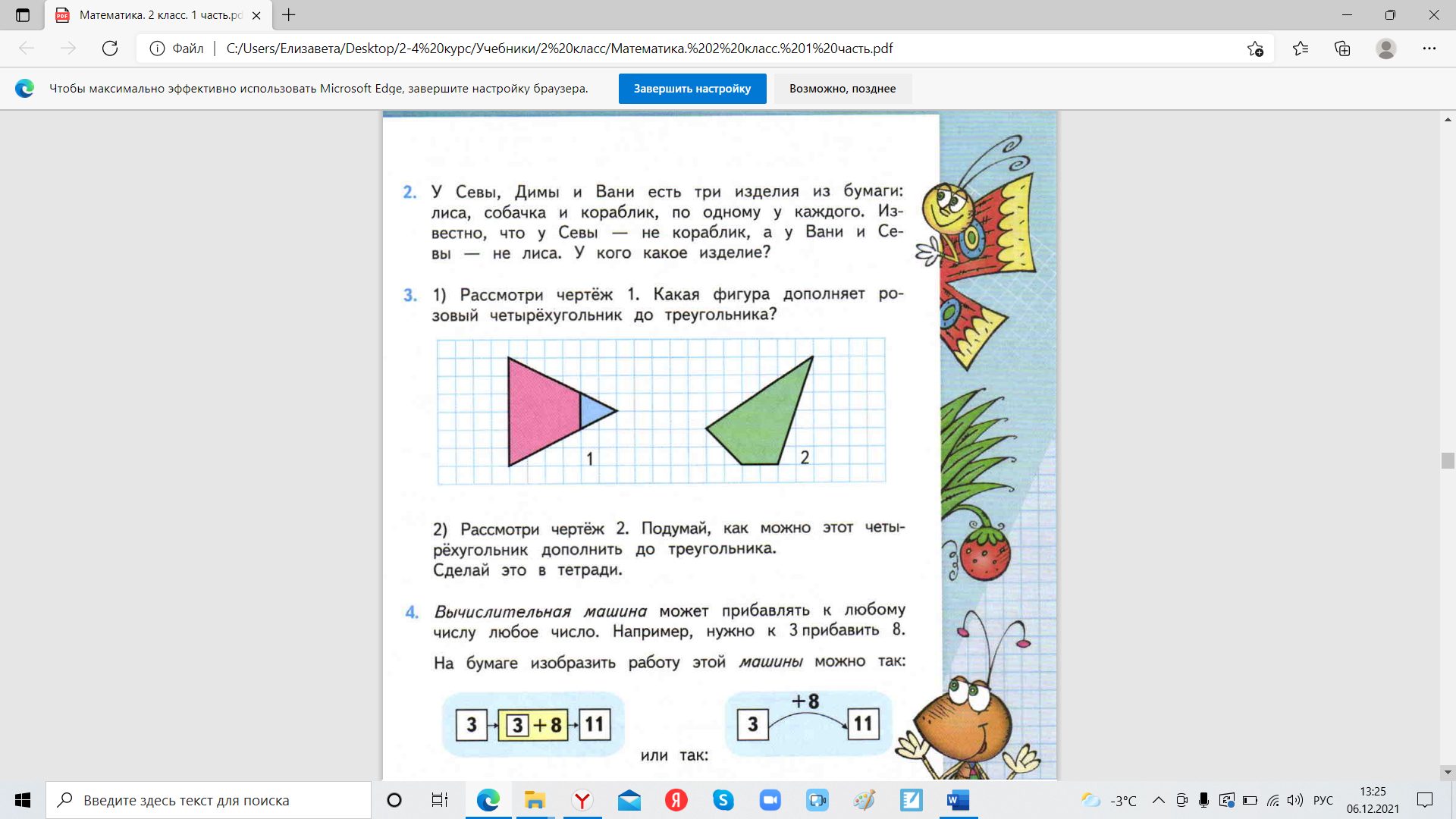

Вопросы: какие геометрические фигуры представлены? Сколько углов имеет каждая геометрическая фигура? Чему равна длина каждой из сторон фигуры?

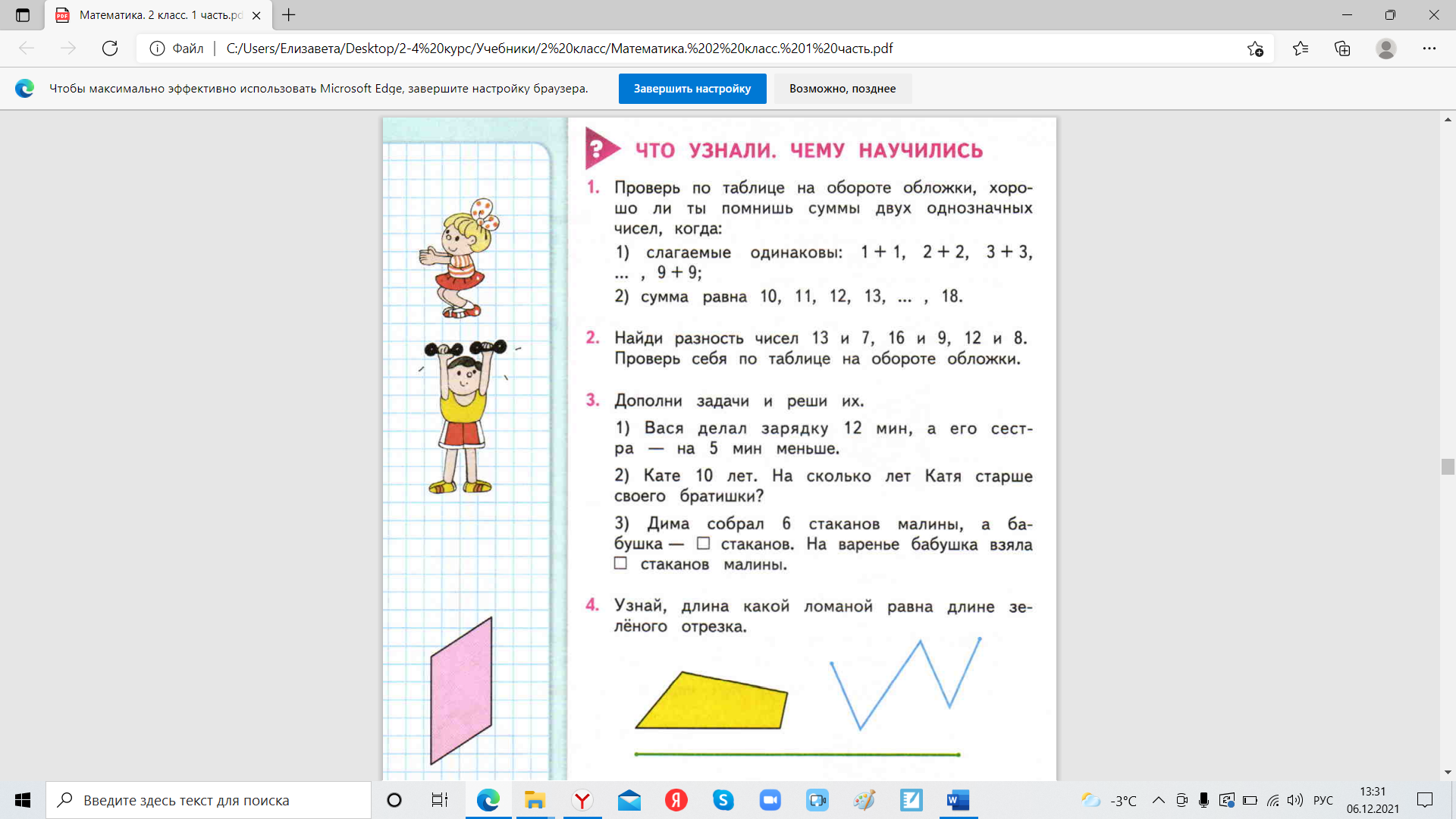

Виды и типы заданий для закрепления, повторения

Вопросы: как можно дополнить данные задачи? Что известно в данных задачах? Что необходимо найти?

Практическое задание:

Виды и типы заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:

Задание 1: данное задание помогает учащимся проверить свои умения в решении и формулировке задач, также развивается воображение в тот момент, когда осуществляется формулировка задачи.

Другие важные аспекты (сам-но):

Источник: topuch.com