1. Гришуткина М.В. Адаптация педагогических методик в соответствии с требованиями компьютерных технологий. IX международная конференция-выставка «Информационные технологии в образовании»: Сборник трудов участников конференции. Часть II. – М.: МИФИ, 1999. – С. 366-367.

2. Кокшаров В.П. Компьютерные инструментальные обучающие системы: основные принципы построения. IX международная конференция-выставка «Информационные технологии в образовании»: Сборник трудов участников конференции. Часть II. – М.:МИФИ, 1999. – С. 372–373.

3. Колпачков А.В., Гуленков Г.А. Программное обеспечение для разработки электронных обучающих систем. IX международная конференция-выставка «Информационные технологии в образовании»: Сборник трудов участников конференции. Часть II. – М.: МИФИ, 1999. – С.373–374.

4. Усенков Д.Ю. Сравнительный анализ возможностей современных средств обработки аудиовизуальной информации для создания педагогических приложений // IX международная конференция-выставка «Информационные технологии в образовании»: Сборник трудов участников конференции. Часть II. – М.: МИФИ, 1999. – С. 384.

Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 1. Основы работы с ПК РИК

Развитие новых информационных и коммуникационных технологий изменяет характер приобретения и распространения знаний. Обучающие технологии традиционно используются в системе образования в качестве средства передачи информации и обучения. Технологии познания являются инструментами, которые помогают студенту расширить возможности своего мозга, памяти, свои генные способности, способность решать проблемы. Данная статья рассматривает общие подходы к созданию компьютерных обучающих программ.

Наиболее эффективной формой электронных средств обучения является компьютерная обучающая программа. Она позволяет студенту активно обучаться и в значительной мере компенсировать дефицит общения с преподавателем. Именно поэтому речь пойдет преимущественно о технологии создания компьютерной обучающей программы. Компьютерная обучающая программа как программное средство учебного назначения можно представить в качестве системы, состоящей из двух подсистем:

• информационной (содержательная часть);

• программной (программная реализация).

При создании компьютерных обучающих программ приходится сталкиваться с двумя полярными мнениями по методологии их создания. Первое из них заключается в том, что преподавателю (автору учебных материалов по курсу) достаточно правильно подготовить необходимые материалы, а перевести их в компьютерную форму не составит особой проблемы. Согласно второму мнению, квалифицированный программист может взять любой традиционный печатный учебник и без помощи его автора сделать из него эффективное учебное средство. В первом случае абсолютизируется содержательная часть, во втором – ее программная реализация.

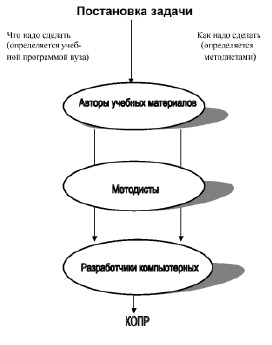

Истина, как всегда, посередине. Создание компьютерных обучающих программ для системы обучения – это итерационный процесс взаимодействия авторов учебных материалов и разработчиков компьютерных средств обучения, а связующим звеном и организатором этого процесса должны быть специалисты по методике подготовки средств обучения (см. рисунок).

НАСКОЛЬКО ТЫ УМНЫЙ? Простой Тест, который не пройдут многие взрослые

Для краткости изложения преподавателей авторов учебных материалов далее будем называть просто авторами, разработчиков компьютерных средств – разработчиками, а специалистов по методике подготовки средств – методистами.

Необходимость итерационного взаимодействия авторов, методистов и разработчиков обусловливается следующими причинами:

• как бы внимательно ни изучил автор методические указания, многие конкретные аспекты компьютерной реализации представленных им материалов (например, воплощение интерактивных схем) станут ему ясны лишь по мере появления при участии методиста соответствующих фрагментов компьютерной обучающей программы. В свою очередь разработчик, знающий возможности используемых им программных средств, может натолкнуть методиста-преподавателя на новые идеи по поводу формы представлении материалов;

• некоторые специфические составляющие компьютерной обучающей программы (например, сценарии работы программных модулей), как правило, должны разрабатываться в тесном взаимодействии автора, методиста и разработчика;

Рис. 1. Итерационный процесс создания компьютерных средств обучения

• в процессе работы над компьютерной обучающей программы могут выйти в свет новые нормативные документы, измениться учебная программа, может появиться специальная литература, которую необходимо использовать для актуализации учебного материала. Аналогичные “опросы обязательно возникнут и при ведении (периодическом обновлении) уже разработанной обучающей программы;

• автор и методист должны представлять, какими материалами (например, базами компьютерных иллюстраций) располагает разработчик компьютерных средств дистанционного обучения, чтобы не тратить времени и сил на их поиски;

• совместно с методистом автор должен проверить компьютерную обучающую программу на стадии создания ее макета и указать программисту-разработчику на замеченные несоответствия с исходными материалами;

• вместе с методистом и разработчиком автор должен участвовать в апробации компьютерной обучающей программы в учебном процессе. При этом могут обнаружиться не только незамеченные ранее ошибки и неточности, но и стать яснее слабые места в изложении материала, в формулировке тестовых заданий и т.п.

Столь обширный и комплексный характер взаимодействия авторов, методистов и разработчиков породил попытки объединения их функций в одном лице, например, путем создания упрощенных программных средств разработки учебных компьютерных модулей по некоторой заложенной в эти программные средства методической схеме [1, 2, 3, 4].

Считается, что с помощью таких средств разрабатывать компьютерные обучающие программы могли бы сами преподаватели. Подобный подход, безусловно, имеет свои положительные стороны, особенно в перспективе, учитывая неизбежный рост общей компьютерной грамотности преподавателей. Однако следует отметить, что по своим функциональным возможностям указанные средства разработки все же существенно уступают профессиональным. В то же время они все равно потребуют от автора такой компьютерной квалификации, которой преподаватели, как правило, не обладают.

Так или иначе, независимо от персоналий, недооценка при создании компьютерной обучающей программы каждой из перечисленных функций, которые сейчас выполняют автор, разработчики, методист, не позволит создать эффективное средство обучения и контроля, отвечающее своему назначению в системе образования.

Источник: expeducation.ru

Обучающие программы пк это

Внимание Скидка 50% на курсы! Спешите подать

заявку

Профессиональной переподготовки 30 курсов от 6900 руб.

Курсы для всех от 3000 руб. от 1500 руб.

Повышение квалификации 36 курсов от 1500 руб.

Лицензия №037267 от 17.03.2016 г.

выдана департаментом образования г. Москвы

Обзор обучающих программ в компьютерных технологиях

Самарский Государственный Архитектурно — Строительный Университет

Факультет: ИСТ

Кафедра ПМ и ВТ

Реферат: Обзор обучающих программ в компьютерных технологиях.

Выполнила: студентка 3 курса Группы ГИП 101 Давидсон Ю.Н.

Научный руководитель: к.т.н., доцент С.П.Безгласный.

Методический руководитель: д.т.н., проф. С.А.Пиявский.

1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И САЙТОВ ИНТЕРНЕТА

1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ

1.2. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК

1.3. ДИАЛОГ КОМПЬЮТЕРА И СТУДЕНТА. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА

1.4. СТРАТЕГИЯ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

1.5. ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

1.5.1. ИЗДАТЕЛЬСТВО ММТ и ДО, ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ СЕРИИ TeachPro

1.5.2. ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ НА РЫНКЕ CD

1.5.3. ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ

1.5.3.1. ЭЛЕКТРОННЫЙ УРОК «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ»

1.5.3.2. КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ПО МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКЕ

2. СИНТЕЗ РЕЗУЛЬТАТОВ

2.1. СОПОСТАВЛЕНИЕ ТОЧЕК ЗРЕНИЯ АВТОРОВ И СОБСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

2.2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

2.3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

3. ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗМОЖНОГО ПРОДОЛЖЕНИЯ РАБОТЫ

Тема моей работы «Обзор обучающих программ в компьютерных технологиях».

Данная работа является реферативной и должна служить «основой» для разработки обучающей программы по курсу математическая логика.

Передо мной стояла задача :

- Ответить на вопрос: какие существуют обучающие программы, в том числе для ВУЗов, по математическим дисциплинам, обращая особенное внимание на программы по математической логике и дискретной математике.

- Найти как можно больше обучающих программ.

- Составить классификацию обучающих программ.

- Понять суть, принцип работы обучающих программ.

- Возможность использования для проведения лекционных занятий.

- Возможность использования для проведения практических занятий (с повторением теоретической части изучаемого раздела).

- Подготовка к контрольной работе, промежуточному экзамену, итоговому экзамену, контролю остаточных знаний как по теоретической части курса, так и по решению практических задач. Возможна подготовка как по отдельной теме, так и по всему курсу.

- Проведение контрольной работы, промежуточного экзамена, итогового экзамена, контроля остаточных знаний как по теоретической части курса, так и по решению практических задач. Возможен контроль, т.е. тестирование, как по отдельной теме, так и по всему курсу.

- Обучающая программа должна содержать информацию, изложенную на доступном языке, аналогии, яркие примеры, шутливые замечания.

- Наличие текстовой, графической информации, озвучивания, гипертекста (возможны анимация, видеофрагменты).

- Наличие файлов примеров, тестовых вопросов и заданий, ответов.

- Удобная навигация по теоретической части курса, наличие содержания.

- Обучаемый шаг за шагом совместно с обучающей программой проходит весь путь решения предложенной ему задачи.

- При неправильных действиях обучаемого обучающая программа выдаёт подсказки, рекомендации, необходимые в данный момент фрагменты теоретического материала, иллюстрирует ситуацию «что будет, если…».

- Обучаемый может запросить и получить помощь по изучаемому курсу, как у обучающей программы, так и у преподавателя.

- Сохранение задаваемых вопросов и ответов на них.

- Обучаемый может запросить и получить помощь по обучающей программе.

- Обучающая программа должна накапливать информацию об ошибках при работе с обучающей программой, т.е. о её недостатках.

- Обучаемый должен выполнить задания для самоконтроля и контрольные тесты.

- При самостоятельной тренировке (без оценки, обучение) обучаемый может в любой момент ознакомиться с теорией, выполнять задания в любой последовательности. Ввод ответа подтверждается нажатием кнопки, при этом проверяется ответ. При неправильном ответе пользователь может выбрать: а)попробовать самостоятельно найти и исправить ошибку; б)посмотреть правильный результат или ход решения.

- При контрольном тестировании теория недоступна, задания запускаются по очереди вне зависимости от правильности их выполнения. Ответ вводится нажатием кнопки. Проверяются ответы, выводятся правильные результаты, начисляются баллы, определяется оценка. Тестирование проходит определённое время. Для экономии времени можно пропускать задания, которые не удаётся решить сразу. Если остаётся время, к ним можно вернуться.

- Наличие системы сбора и обработки статистической информации о каждом студенте, группе. (База данных студентов с сохранением пройденных тем, результатов тестирования)

- Наличие системы сбора информации о часто встречающихся ошибках по изучаемой теме, всему курсу.

- Анализ результатов теста преподавателем, обучающей программой.

- Обучающая программа оценивает знания, даёт советы каждому обучающему персонально: над чем стоит поработать, какие определение, свойство, правило, теорему, аксиому и т.п. изучить, почему могли возникнуть ошибки (незнания или простой невнимательности).

- Возможность распечатывать курс лекций, практические задачи.

- Разработка обучающей программы по курсу математическая логика.

- Разработка обучающей программы по курсу дискретная математика.

- Применение программы в ГИП в курсе математическая логика.

- Тестирование обучающей программы, устранение ошибок, описание опыта использования.

- Участие в телеконференции в Интернет по тематике работы.

- Переписка в Интернет по тематике работы. Следовательно, возможно продолжение работы, а также перерастание в исследовательскую.

- Системы дистанционного обучения.

- Повышение эффективности обучения с помощью компьютера.

- Повышение мотивации к учению с помощью образовательных программ.

- Программные среды, используемые для создания обучающих программ.

- Роль компьютерных обучающих программ.

- Прогноз российского рынка обучающих программ.

- Обзор тестирующих программ.

- www.256.ru/publish/elec-book.php Компьютерные технологии в обучении. Публикации. Электронный учебник. Тыщенко О.Б. Новое средство компьютерного обучения — электронный учебник // Компьютеры в учебном процессе, 1999, №10, стр.89-92.

- www.256.ru/publish/dlg-pc-stud.php Компьютерные технологии в обучении. Публикации. Диалог компьютера и студента. Тыщенко О.Б. Диалог компьютера и студента. // Высшее образование в России, 2000, №6, стр.120-123.

- Журнал «Компьютерные учебные программы».-2001-№2(25).М.:ИНИНФО.-72с. Стратегия информатизации образования в России. Д.Д.Аветисян. стр.47-50. CD-ROM издательство «Мультимедиа Технологии и Дистанционное Обучение». стр.45-46. Информация о регистрируемых программных средствах. Мультимедиа. стр.51-67.

- Журнал CHIP 09/2001. Новинки российского рынка CD. Стр.153-157.

- http://molod.mephi.ru/2002/Data/265.htm Д.В.Гуров, В.В.Гуров. Электронный урок «Представление логических функций». Московский инженерно-физический институт (государственный университет).

- http://www.nsu.ru/archive/conf/nit/96/sect2/node4.html#SECTION00040000000000000000 Комплекс программ по математической логике. В.Я.Беляев, Д.А.Печкин, В.Н.Ремесленников. Омский государственный университет.

Источник: doc4web.ru

История образовательного ПО: первые персональные компьютеры, обучающие игры и софт для студентов

В прошлый раз мы рассказывали, как попытки автоматизировать процесс обучения привели к появлению в 60-х годах очень продвинутой по тем временам системы PLATO. Для неё разработали немало учебных курсов по разным предметам. Однако у PLATO был недостаток — доступ к обучающим материалам получали лишь студенты университетов со специальными терминалами.

Ситуация изменилась с приходом персональных компьютеров. Так, обучающее программное обеспечение пришло во все вузы, школы и дома. Продолжаем рассказ под катом.

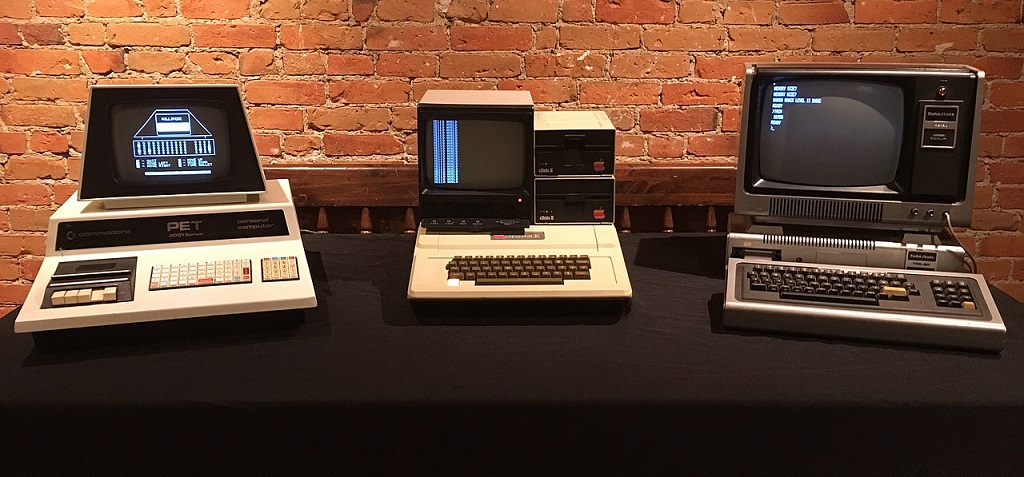

Фото: Matthew Pearce / CC BY

Компьютерная революция

Устройством, которое привело к революции персональных компьютеров, был Altair 8800 на основе микропроцессора Intel 8080. Шина, спроектированная для этого компьютера, стала стандартом де-факто для последующих ЭВМ. Altair разработал инженер Генри Эдвард Робертс в 1975 году для компании MITS. Несмотря на ряд недостатков — у машины не было ни клавиатуры, ни дисплея — за первый месяц фирма продала несколько тысяч устройств. Успех Altair 8800 открыл дорогу другим ПК.

В 1977 году Commodore вышла на рынок со своим Commodore PET 2001. Этот компьютер в корпусе из листового металла весом 11 килограммов уже имел монитор с разрешением 40х25 символов и устройство ввода. В том же году Apple Computer представила свой Apple II. Он получил цветной дисплей, встроенный интерпретатор языка BASIC и мог воспроизводить звук.

Apple II стал ПК для рядовых пользователей, поэтому с ним работали не только технически подкованные специалисты в университетах, но и учителя в школах. Это подстегнуло разработку доступного образовательного ПО.

В какой-то момент учитель из США Энн Маккормик (Ann McCormick) обеспокоилась тем, что некоторые подростки читают крайне неуверенно и медленно. Поэтому она решила проработать новую методологию для обучения детей. В 1979 году Маккормик выиграла грант и получила Apple II от фонда Apple Education Foundation. Объединив усилия с доктором психологии из Стэнфорда Тери Перл (Teri Perl) и программистом Джозефом Уорреном (Joseph Warren) из Atari, она основала компанию The Learning Company. Вместе они начали разрабатывать обучающее ПО для школьников.

К 1984 году The Learning Company издала пятнадцать обучающих игр для детей. Например, Rocky’s Boots в которой школьники решали разнообразные логические задачки. Она завоевала первое место в рейтинге торговой ассоциации Software Publishers. Также была Reader Rabbit, обучающая чтению и письму. За десять лет она разошлась тиражом в 14 миллионов копий.

К 1995 году выручка компании достигла планки в $53,2 млн. Редактор журнала Children’s Technology Review Уоррен Баклейтнер (Warren Buckleitner) даже назвал The Learning Company «Святым Граалем обучения». По его словам, именно работа команды Энн Маккормик помогла учителям понять, насколько мощным образовательным инструментом могут быть компьютеры.

Кто еще этим занимался

В первой половине 80-х годов The Learning Company была не единственным разработчиком обучающего ПО. Развивающие игры выпускали Optimum Resource, Daystar Learning Corporation, Sierra On-Line и другие небольшие компании. Но успех The Learning Company удалось повторить только Brøderbund — её основали братья Даг и Гэри Карлстоны (Doug and Gary Carlston).

Одно время компания разрабатывала игры, пожалуй, самый известный их проект — это Prince of Persia. Но вскоре братья переключили свое внимание на образовательные продукты. В их портфолио вошли: James Discovers Math и Math Workshop для обучения основам математики, Amazing Writing Machine для обучения чтению и грамматике, а также Mieko: A Story of Japanese Culture — курс японской истории в виде занимательных рассказов для детей.

В разработке приложений принимали участие учителя, они же составляли планы уроков с использованием этого ПО. Компания регулярно проводила семинары в школах для популяризации компьютерного обучения, издавала бумажные руководства для пользователей и делала скидки на программы для образовательных учреждений. Например, при обычной цене Mieko: A Story of Japanese Culture в $179,95 школьная версия стоила почти в два раза дешевле — $89,95.

К 1991 году Brøderbund заняла четверть американского рынка образовательного ПО. Успехи компании привлекли внимание The Learning Company, которая купила конкурента за $420 млн.

ПО для студентов

Университетское образование не осталось в стороне компьютерной революции. В 1982 году MIT закупили несколько десятков ПК в аудитории для студентов инженерных специальностей. Год спустя на базе университета при поддержке IBM запустили проект «Афина». Корпорация предоставила вузу вычислительные машины общей стоимостью в несколько миллионов долларов и своих программистов для разработки образовательного ПО. Доступ к новым технологиям получили студенты всех специальностей, а в кампусе заработала компьютерная сеть.

В конце 80-х годов в MIT появилась образовательная инфраструктура на основе UNIX, а специалисты вуза разрабатывали программы для других университетов. Одной из самых удачных признали комплексную систему для преподавания естественно-научных дисциплин — сотрудники вуза не только написали компьютерный курс лекций, но и запустили систему проверки знаний студентов.

«Афина» стала первым опытом масштабного использования компьютеров и программного обеспечения в университете и образцом для подобных проектов в других учебных заведениях.

Развитие образовательной экосистемы

Интерес к образовательному ПО в начале 80-х годов стали проявлять и предприниматели. Покинув Microsoft в 1983 году из-за разногласий с Биллом Гейтсом, Пол Аллен основал компанию Asymetrix Learning Systems. Там он разработал среду для обучающего контента ToolBook. Система позволяла создавать различные мультимедийные продукты: курсы, приложения для тестирования знаний и навыков, презентации и справочные материалы. В 2001 году ToolBook признали одним из лучших интерактивных инструментов для электронного обучения.

Начала развиваться и экосистема дистанционного обучения. Первопроходцем стала программа FirstClass, которую разработали выходцы из Bell Northern Research — Стив Эсбёри (Steve Asbury), Джон Эсбёри (Jon Asbury) и Скотт Уэлш (Scott Welch). Пакет включал в себя инструменты для работы с электронной почтой, обмена файлами, чаты, конференции для учителей, учеников и родителей. Систему используют и обновляют до сих пор (она часть портфолио компании OpenTex) — к ней подключены три тысячи образовательных учреждений и девять миллионов пользователей во всем мире.

Фото: Springsgrace / CC BY-SA

Распространение интернета в 90-х годах стало причиной следующей революции в образовании. Разработки обучающего ПО продолжились и получили новое развитие: в 1997 году родилась концепция «интерактивной учебной среды» (Interactive Learning Network).

Об этом мы расскажем в следующий раз.

У нас на Хабре:

- «Куда сходить за знаниями»: лекции и технологические конференции в Университете ИТМО

- Рождение образовательного ПО и его история: от механических машин до первых компьютеров

- Университет ИТМО

- учебный процесс

- образовательное ПО

- софт для учебы

- образовательный процесс

Источник: habr.com