Образовательные онлайн-ресурсы: определение и виды

Жукова, Е. А. Образовательные онлайн-ресурсы: определение и виды / Е. А. Жукова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 19 (153). — С. 18-20. — URL: https://moluch.ru/archive/153/43431/ (дата обращения: 24.12.2022).

В начале XXI века с распространением Интернета в большом количестве стали появляться разнообразные проекты, платформы и системы, затрагивающие различные сферы человеческой деятельности. В том числе стали появляться различные образовательные онлайн-ресурсы, то есть медиапроекты, сферой деятельности которых является образование, а средой существования — электронные устройства с подключением к сети Интернет.

В отличие от понятия «электронное обучение», говоря об образовательных онлайн-ресурсах, подразумевают широкий спектр медиапроектов, направленных на расширение кругозора, повышение уровня грамотности, освоение прикладных навыков и умений в различных сферах человеческой деятельности. Сочетание слов «образовательный ресурс» (от французского слова ressourse — вспомогательное средство) означает различные вспомогательные источники учебно-воспитательной информации [1]. Во втором случае речь идет о процессе приема и передачи знаний. Электронное обучение (англ. e-learning) — это разновидность обучения с применением электронных средств связи, которые могут применяться в том числе и для взаимодействия педагога и ученика в аудитории, а не исключительно на расстоянии.

Все обучающие программы Пространства обучения инфобизнесу «Hit-Info»

На сегодняшний день существует большое разнообразие технологических средств и компьютерных программ, позволяющих осуществлять электронное и онлайн-обучение. Глубокое взаимопроникновение этих технологий делает их классификацию непростой задачей. Разработка и классификация электронных обучающих программ является одной из основных задач педагогического дизайна.

Организация Объединенных наций по вопросам образования науки и культуры UNESCO предлагает следующую классификацию открытых образовательных ресурсов по методическому назначению:

‒ Обучающие — сообщают знания и формируют навыки;

‒ Тренажеры — служат для отработки навыков, закрепления пройденных знаний;

‒ Контролирующие — отвечают за проверку усвоенных знаний и навыков;

‒ Информационно-поисковые и информационно-справочные — выдают сведения по запросу;

‒ Демонстрационные — служат для визуального отображения информации, явлений и процессов для достижения наибольшей наглядности;

‒ Имитационные и моделирующие — моделируют реальность для изучения ее аспектов;

‒ Лабораторные — ресурсы для дистанционных экспериментов;

‒ Расчетные — служат для автоматизации вычислений;

‒ Учебно-игровые — программы для обучения в игровой форме;

‒ Игровые — организация досуга для развития реакции, логического мышления, памяти и других способностей. [2]

Анализом рынка онлайн-образования занимается американская компания Metaari (до 2017 года Ambient Insight) — исследовательская фирма, работающая на этической основе, определяющая возможности получения прибыли для производителей и поставщиков образовательных технологий. За несколько десятилетий руководством Metaari была усовершенствована сложная схема категоризации образовательных продуктов. По типу обучающих технологий Metaari выделяет восемь типов электронных образовательных продуктов, разделенных на две группы: унаследованные продукты и продукты следующего поколения. Унаследованные обучающие продукты характеризуются коммерциализацией, сравнительно небольшим количеством инноваций, быстрым снижением доходов и высоким процентом замещением продукта. Темпы роста таких технологий обучения резко снижаются, уступая место продуктом нового поколения [3]. Согласно таксономии компании Metaari к унаследованным обучающим продуктам относятся [4]:

НАСКОЛЬКО ТЫ УМНЫЙ? Простой Тест, который не пройдут многие взрослые

‒ Электронные курсы для самостоятельного изучения (Self-paced eLearning Courseware);

‒ Цифровая справочная информация (Digital Referenceware);

‒ Обучение на основе сотрудничества (Collaboration-based Learning);

К продуктам следующего поколения исследователи компании Metaari относят:

‒ Симулятивное обучение (Simulation-based Learning);

‒ Игровое обучение (Game-based Learning);

‒ Когнитивное обучение (Cognitive Learning);

‒ Мобильное обучение (Mobile Learning);

‒ Обучение с помощью искусственного интеллекта (AI-based Robotic Tutors) [5]

Цифровая справочная информация (Digital Referenceware) — это цифровой видео-, текстовый или звуковой справочный контент. Этот тип продукта включает в себя академический контент, контент типа «how-to» (отвечающий на вопрос, как что-либо сделать), техническую справку, научные конспекты и медицинские исследования.

Распространенными форматами являются цифровые аудиокниги, электронные книги и учебные материалы, словари, видеокурсы, карты, схемы и онлайн-технические руководства [4]. Подавляющее большинство мирового цифрового учебного контента по-прежнему находится в текстовом формате. Однако наблюдается рост спроса на другие виды электронных справочных носителей. Кроме того, наблюдается стремительный рост количества контента, созданного пользователями, в том числе студентами и учащимися, как-то: статьи для ресурса «Википедиа», подкасты, видео с инструкциями на «YouTube» и другие.

Обучение на основе сотрудничества (Collaboration-based Learning) — это процесс осуществления наставничества между людьми с использованием цифровых технологий. Как способ передачи знаний, по определению, сотрудничество требует взаимодействия между двумя или более людьми, следовательно, использование синхронных платформ совместной работы является определяющей педагогической характеристикой обучения данного типа.

Обучение на тренажерах / симулятивное / моделированное обучение (Simulation-based Learning) предназначено для отработки умений и навыков, повторения или закрепления пройденного материала. Существует две учебные стратегии, на которых основаны принципы симулятивного обучения: узнать о чем-то и научиться делать что-то (процедурное или ситуативное).

Барьеры для входа на рынок электронных тренажеров достаточно высоки, и лишь немногие поставщики могут на нем конкурировать. Одним из наиболее быстрорастущих направлений симулятивного обучения являются технологии виртуальной реальности (Virtual Reality -VR), благодаря которым у пользователя есть возможность полностью погрузиться в симулятивную среду. Согласно классификации японских ученых Сэнгсу Джои, Айвук Янга и Сэнг До Ноу технологии виртуальной реальности подразделяются на: (1) технологии для стимулирования сенсорных систем человека; (2) технологии для взаимодействия реальности и VR; (3) технологии для разработки VR контента; и (4) технология совместной работы, для взаимодействия нескольких участников в рамках виртуальной реальности [6]. Ожидается, что к 2020 году рынок виртуальной реальности вырастет более чем в 20 раз — с 1,8 млрд долл. до 37,7 млрд долл. При этом рынок симулятивных образовательных технологий (в число которых входят VR-технологии) увеличится на 17 % — c 5,167.87 млн. долл. до 11,310.43 млн. долл. [3].

Мобильное обучение (Mobile Learning) представляет собой обучающий контент, инструменты и приложения, доступные на мобильных устройствах (смартфонах, умных часах, электронных книгах, планшетах и пр.). На сегодняшний день технологии мобильного обучения распространены в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки.

76,4 % населения Африки, имеющих доступ к сети Интернет, выходят в нее через мобильное устройство [4]. Самой быстрорастущей технологией мобильного обучения являются технологии расширенной реальности (Augmented Reality -AR). Мобильная дополненная реальность накладывает изображения, схемы, мультимедиа, 3D-объекты, анимацию, данные о местоположении и другие виды цифрового контента на объекты реального мира с помощью камеры и датчиков устройства, при этом большинство AR-контента имеет интерактивный характер. Часто используются для обучения в области астрономии, анатомии и туризма (например, приложение Star Chart, показывающее созвездия при наведении экрана смартфона на ночное небо).

Игровое обучение (Game-based Learning) — это метод передачи знаний, который использует принципы геймификации, включающие в себя некую форму конкуренции (против себя или других) и систему вознаграждения и наказания, которая по сути функционирует как метод оценки. Обучающие игры (Edugames) имеют явные педагогические цели. Пользователь «выигрывает» обучающую игру, когда достигает цели обучения в игровом процессе. Как правило программы этого типа применяются для детского обучения в рамках обучающих систем и виртуальных миров.

Технологии для когнитивного обучения (Cognitive Learning) — представляют собой продукты, предназначенные для развития мыслительных процессов: улучшения оперативной памяти, способности к восприятию, к принятию решений, поиску решения задач, развития логического мышления и воображения [7]. Технологии для когнитивного обучения необходимы для выработки метакогнитивных компетенций, то есть способности к саморефлексии, самопроверке и обдумыванию пройденного материала. Согласно таксономии компании Metaari на рынке электронного образования существует шесть основных типов когнитивных обучающих продуктов том числе: тренажеры мозга (Cognitive Edugames and Brain Trainers), психометрические тесты (Psychometric-based Assessment), интеллектуальные обучающие системы на основе искусственного интеллекта (AI-based Intelligent Tutors), платформы для социально-эмоционального обучения (Social and Emotional Learning Platforms — SEL), платформы когнитивной реабилитации и модификации поведения (Cognitive Remediation and Behavior Modification Platforms) и роботизированные средства когнитивного вмешательства на основе искусственного интеллекта (AI-based Robotic Cognitive Intervention Products).

Существуют и другие классификации образовательных онлайн -ресурсов. Так, по характеру монетизации выделяют платные и бесплатные обучающие ресурсы (платные — продают образовательный продукт или систему, бесплатные существуют за счет рекламы, продажи сертификатов и специализаций как, например Coursera [8], и инвестиций) [9].

По характеру серверной архитектуры выделяют облачные образовательные ресурсы и системы, устанавливаемые на локальный сервер. Кроме того, распространено разделение ресурсов по тематическому признаку. Самыми популярными в мире являются ресурсы для обучения иностранным языкам и программированию, а также ресурсы для подготовки к специальным экзаменам (как правило тоже языковым) и обучающие программы для детей дошкольного возраста.

Таким образом, существует несколько различных классификаций образовательных онлайн-ресурсов. Применение той или иной классификации зависит от специфики исследования.

- Абызова Е. В. Педагогический дизайн: понятие, предмет, основные категории // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета, № 3, 2010

- ООР и открытые учебные курсы / UNESCO IITE E-Courses URL: http://lms.iite.unesco.org/mod/page/view.php?id=432

- Sam S. Adkins.The 2016 Global Learning Technology Investment Patterns // Metaari advanced learning technology research, Jan. 2017, 43 p.

- Metaari’s Learning Technology Research Taxonomy // Metaari advanced learning technology research, Jan. 2017, 60 p.

- Sam S. Adkins.The 2016–2021 Worldwide Self-paced eLearning Market // Ambient Inside, August 2016, 90 p.

6. Virtual reality applications in manufacturing industries: Past research, present findings, and future directions // Concurrent Engineering, March 2015

- Развитие когнитивное // Phycologies URL: http://www.psychologies.ru/glossary/16/razvitie-kognitivnoe/

- Официальный сайт Coursera URL: https://www.coursera.org/

- Лазарева О. Ю. Предпосылки возникновения и история развития электронных обучающих систем // Вестник МГУП. 2013. № 9.

Основные термины (генерируются автоматически): LMS, виртуальная реальность, мобильное обучение, обучение, искусственный интеллект, когнитивное обучение, продукт, система, игровое обучение, логическое мышление.

Источник: moluch.ru

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА

полное описание процесса программированного обучения (См. Программированное обучение), содержащее точные указания как о дозировании — делении на части (порции) — учебного материала и о последовательности его изложения (чтения по учебнику), так и о порядке (правилах) перехода от одной порции к другой. Усвоение учащимися материала проверяется серией контрольных вопросов, предлагаемых им либо в конце каждой порции материала, либо периодически в процессе его изучения (причём от правильности ответа зависит переход к следующей дозе материала).

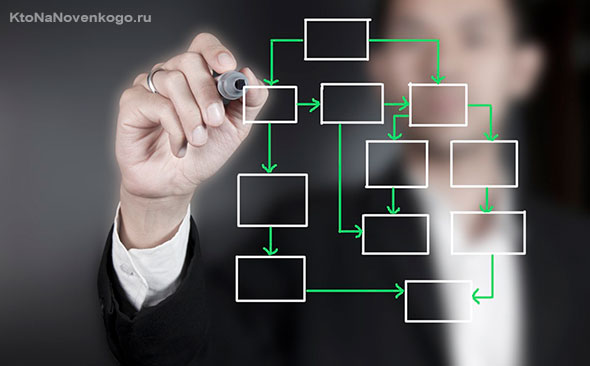

Наиболее широко известны линейные и разветвленные программы (рис.). Линейной называется такая О. п., в которой все учащиеся знакомятся с каждой порцией материала в одинаковой последовательности; ответ может быть дан либо выбором одного из предлагаемых вариантов, либо путём активного составления самостоятельного ответа. Самостоятельное составление ответов в процессе обучения или запоминания даёт лучшие результаты, чем простой выбор из двух или нескольких готовых предложенных ответов, каждый из которых выглядит весьма правдоподобно, но может привести к ненужному запоминанию неправильных положений. Для линейных О. п. характерен короткий «шаг», т. е. небольшой объём каждой новой порции материала, что облегчает учащимся составление (выбор) правильного ответа и, следовательно, ускоряет процесс обучения.

В разветвленной О. п. ответ используется главным образом для того, чтобы вести обучающегося дальше по одному из разветвлений программы. Каждый ответ используется для выявления возможностей пути, выбранного учащимся, и определения, что делать дальше. Разветвленная программа допускает и неправильные ответы, не мешающие достижению правильного результата, поскольку они могут быть исправлены прежде, чем учащийся пойдёт дальше. Разветвленная О. п. может быть использована для объяснения учащемуся, в чём ошибочность его ответов, позволяет выявить учащихся, которые не поняли ничего из пройденного курса, и отослать их к самому началу объяснения, даёт возможность учащемуся с хорошей подготовкой пройти курс быстрее других, может быть использована для того, чтобы дать самому учащемуся возможность выбрать степень глубины изучения материала.

Применяются и др. виды О. п., например комбинированные, в которых линейные программы в определенных пунктах переходят в разветвленные для того, чтобы успевающий ученик мог избежать порядка следования, в котором нуждается отстающий.

Лит. см. при Ст. Программированное обучение.

Схемы обучающих программ: а — линейная с конструктивными ответами; б — линейная с множественным выбором; в — разветвленная: 1, 2, 3. — порции учебного материала; стрелки обозначают переход к следующей порции при правильном ответе либо возврат к исходному материалу в случае неправильного ответа.

Найдено 2 изображения:

Изображения из описаний на этой странице

ОБУЧАЮЩАЯ ПРОГРАММА, полное описание процесса программированного обучения, содержащее точные указания как о дозировании — делении на части (порции)-учебного материала и о последовательности его изложения (чтения по учебнику), так и о порядке (правилах) перехода от одной порции к другой. Усвоение учащимися материала проверяется серией контрольных вопросов, предлагаемых им либо в конце каждой порции материала, либо периодически в процессе его изучения (причём от правильности ответа зависит переход к следующей дозе материала).

Наиболее широко известны линейные и разветвлённые программы (рис.). Линейной наз. такая О. п., в к-рой все учащиеся знакомятся с каждой порцией материала в одинаковой последовательности; ответ может быть дан либо выбором одного из предлагаемых вариантов, либо путём активного составления самостоятельного ответа. Самостоятельное составление ответов в процессе обучения или запоминания даёт лучшие результаты, чем простой выбор из двух или неск. готовых предложенных ответов, каждый из к-рых выглядит весьма правдоподобно, но может привести к ненужному запоминанию неправильных положений. Для линейных О. п. характерен короткий «шаг», т. е. небольшой объём каждой новой порции материала, что Облегчает учащимся составление (выбор) правильного ответа и. следовательно, ускоряет процесс обучения.

Схемы обучающих программ: а — линейная с конструктивными ответами, б — линейная с множественным выбором; в — разветвлённая; 1, 2, 3, . — порции учебного материала; стрелки обозначают переход к следующей порции при правильном ответе либо возврат к исходному материалу в случае неправильного ответа.

В разветвлённой О. п. ответ используется гл. обр. для того, чтобы вести обучающегося дальше по одному из разветвлений программы. Каждый ответ используется для выявления возможностей пути, выбранного учащимся, и определения, что делать дальше. Разветвлённая программа допускает и неправильные ответы, не мешающие достижению правильного результата, поскольку они могут быть исправлены прежде, чем учащийся пойдёт дальше. Разветвлённая О. п. может быть использована для объяснения учащемуся, в чём ошибочность его ответов, позволяет выявить учащихся, к-рые не поняли ничего из пройденного курса, и отослать их к самому началу объяснения, даёт возможность учащемуся с хорошей подготовкой пройти курс быстрее других, может быть использована для того, чтобы дать самому учащемуся возможность выбрать степень глубины изучения материала.

Применяются и др. виды О. п., напр, комбинированные, в к-рых линейные программы в определ. пунктах переходят в разветвлённые для того, чтобы успевающий ученик мог избежать порядка следования, в котором нуждается отстающий.

Лит. см. при ст. Программированное обучение.

Источник: slovaronline.com

Виды обучающих программ

В зависимости от характера шагов программы различают следующие виды обучающих программ.

► Линейная программа, разработанная Б. Скиннером. Она состоит из таких малых доз материала, которые обеспечивают безошибочное последовательное продвижение ученика. В задании по усвоению материала обычно требуется, прочитав информацию, заполнить пропуск одним или несколькими словами.

Потом ответ сверяется с закрытым до этого правильным решением и происходит переход к следующей дозе материала в случае правильного ответа или возврат к информации и повторение задания, если ученик дает неправильный ответ. Ученик продвигается в обучении, только усвоив предыдущее. Активизирующим фактором является необходимость давать ответ, заполняя пробел. Согласно Скиннеру, такая модель обучения имеет в основе следующие принципы.

- 1. Принцип деления материала на возможно малые части(дозы, шаги), чтобы их усвоение было легким и при этом обязательным.

- 2. Принцип немедленной оценки ответа (обратной связи)’. ученик заполняет пробел и тут же сравнивает его с правильным ответом.

- 3. Принцип индивидуализации темпа обучения: каждый учащийся тратит на усвоение столько времени, сколько ему нужно.

► Разветвленные программы. Их создатель, Н. А. Краудер, считает, что дозы учебного материала должны быть достаточно большими, поскольку усвоение зависит не от безошибочного пути мелкими шагами, а от глубокого и всестороннего анализа содержания. Другой особенностью разветвленной программы является новая форма контроля.

Для этого используются выборочные ответы ученика: ученик выбирает правильный ответ в контрольном задании из набора ответов, где есть, кроме правильного, неполные и неверные ответы, содержащие типичные ошибки. Если ученик выбрал правильный ответ, он переходит к следующему шагу; если нет, ему разъясняется сущность ошибки и он получает указание работать с одной из программ в зависимости от сделанной ошибки или вернуться к исходному пункту. Таким образом, разветвленная программа ведет учеников разными путями в зависимости от их ответов и ошибок. Ветвление шагов учения – третья особенность данной формы обучения.

Критики использования разветвленных программ считают, что, во-первых, выбор ответа провоцирует ученика угадывать ответы, запоминать и исключать ошибочные и т.п.; во-вторых, даже разветвленная программа не дает ученику цельного и системного представления о материале. Наконец, обучение по любой из названных программ носит искусственный и упрощенный характер, в то время как учение – очень сложный вид деятельности. Таким образом, возникает идея объединения разных видов программ.

► Смешанное программирование. В последние годы идеи программирования реализуются на новой технической основе: постепенно создаются сложные программные продукты, включающие в себя разные дозы и виды информации, проблемное обучение и алгоритмы в обучении, различные способы ввода ответов обучаемых, разную степень адаптации обучения к индивидуальным особенностям ученика, возможность индивидуальной и групповой работы с программой. В смешанных программах материал делится на шаги разного объема в зависимости от дидактической цели, возраста учащихся, логики учебного материала и самого процесса обучения. Способы ответа обучаемого могут быть разные: конструирование ответа из набора букв, слов и т.д.; кодирование ответа условными знаками; выбор ответа из заданного набора; смешанный способ.

Достоинства: программированное обучение позволяет ученику получать информацию о результатах усвоения на каждом этапе обучения и осуществлять его корректировку; развивает самостоятельность; дает возможность обучающемуся работать в оптимальном для него ритме.

Недостатки: программированное обучение не стимулирует творчество обучающегося.

Источник: studme.org

Что такое обучение — функции, принципы и методы обучения

Мы учимся всю свою сознательную жизнь. Основой обучения являются знания, умения и навыки – все это цели, на которые направлен процесс человеческой деятельности.

Этот процесс имеет свои законы, принципы, условия, которые необходимо знать, чтобы повысить его эффективность.

Определение — что это

До начала XX века это понятие отождествлялось лишь с преподавательской деятельностью и означало односторонний процесс передачи знаний и опыта от преподавателя ученику. Позднее в педагогике обучением стали называть совместную деятельность, двусторонний процесс, включающий в себя как преподавание, так и усвоение материала.

Таким образом, обучение – это совместная, слаженная активность ученика и учителя, направленная на усвоение и развитие обучающимися индивидами знаний, навыков, способностей и умений.

Процесс рассматривается как:

- передача информации, овладевание навыками и умениями;

- организация деятельности обучающихся;

- прямое взаимодействие учителя и ученика;

- совместная творческая активность и сотрудничество.

Основные принципы процесса обучения

Обучение строится на нескольких принципах, отсутствие которых может снизить эффективность процесса:

- принцип научности – передача информации, содержащей элементы фантастики, исказит мировоззрение и создаст тем самым вероятные трудности в дальнейшей жизнедеятельности человека. Например, если на уроке физики рассказывать детям, что гравитации не существует, последствия могут быть весьма плачевными;

- принцип доступности – знания должны соответствовать психическому уровню развития учеников, предоставляться в полном объеме;

- принцип взаимосвязи жизни и обучения (зачем коту знать, как работает перфоратор?);

- систематичность и последовательность – одни знания должны вытекать из других. В противном случае, обучающийся не сможет сформировать полную, связную картину (при варке супа сначала в кастрюлю наливается вода, а не сыпется свежая зелень);

- принцип прочности – знания должны быть усвоены надолго, становясь частью личности и проявляясь в ее поведении. Для этого необходима мотивация со стороны последней, ее активная деятельность в самом процессе;

- наглядность процесса – материал должен предоставляться во всех возможных формах (мало объяснить ученикам, как делается табурет, трудовик должен показать это на деле). Чем больше органов чувств задействовано, тем эффективнее обучающий процесс;

- учет ученических особенностей – информация должна соответствовать возрасту ученика, его индивидуальным способностям и особенностям (умственно-отсталые дети учатся в коррекционных классах).

Методы и приемы обучения

Метод – это специально организованный способ обучения, содержащий определенный инструментарий и теорию.

Разработкой методологии (это что такое?) занимается методист – специалист в конкретном предмете изучения, координирующий работу преподавателя.

Прием – это специальный подход конкретного метода.

Работая в рамках одного и того же метода, преподаватель может использовать различные приемы, подбирая те, что лучше усваиваются конкретной группой или индивидом, увеличивая тем самым эффективность обучения.

Чтобы яснее понять, что такое обучение, необходимо ознакомиться с его методологией. Существует множество классификаций методов обучения, но в современной науке выделяют лишь одну из них. Согласно ей, все методы можно разделить на:

- Словесные – знания и навыки передаются посредством речи через:

- рассказ (короткое изложение);

- беседа (диалог учителя с учеником в форме вопрос-ответ);

- лекция (полное изложение теории, законов, фактов и аргументов);

- дискуссия (обмен взглядами на определенную тему);

- объяснение (истолкование материала).

- демонстрационные (кинофильмы, приборы, опытные работы);

- иллюстрирующие (плакаты, таблички, графики, зарисовки и т.д.).

- упражнения – многократные повторения одного и того же действия с целью доведения его до автоматизма. Чтобы ребенок научился искусно варить борщ, процесс приготовления нужно повторить много раз. После этого присутствие и направляющие подсказки преподавателя отпадают за ненужностью;

- лабораторные работы – исследование учениками каких-либо феноменов среды с использованием специальных средств и оборудования (опыты на уроке химии);

- практика – применение полученной информации, превращение ее в навыки и умения. Как правило, практическая работа предлагается обучающимся после предоставления определенного объема знаний.

Функции обучения

Обучение как процесс имеет три функции:

- Образовательная заключается в передаче знаний, навыков и умений ученику, чтобы последний в дальнейшем мог использовать их на практике. Научные знания содержат в себе представления о мире, его законах и причинно-следственных связях, понятия, теории и факты. Индивид должен иметь полную, завершенную картину окружающей среды и знать, как с ней взаимодействовать. Данная функция «призвана» адаптировать человека к жизни в широком значении этого слова. Ее конечная цель – приобретение учеником осознанных умений, доведенных до автоматизма.

- Воспитательная – формирование у обучаемого определенных взглядов, отношений, личностных особенностей, морально-нравственных ценностей, норм и требований посредством специальных методик, а также общения между сторонами процесса. Обучение невозможно без воспитания, которое осуществляется согласно поставленным задачам. Последние могут меняться вместе с развитием общества. Важный аспект данной функции – формирование и развитие у индивидов мотивационной сферы. Это будет определять успешность процесса обучения (ребенок, который не хочет учиться в школе, точно не будет иметь высоких оценок).

- Развивающая функция вытекает из воспитательной. Правильно организованное обучение в процессе взаимодействия двух сторон (учитель, ученик) направлено на всестороннее развитие личности, ее психических процессов и познавательной деятельности.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Нередко обучение ограничивается передачей информации, причем вырванной из контекста, не имеющей связи с реальностью. Потому такие знания не закрепляются в памяти, сводя на нет эффективность всего процесса.

Сейчас такие задачки задают ученикам начальной школы, что и не каждый взрослый решит. Вообще же, на мой взгляд, образованию не хватает элемента шоу, ведь как здорово бы дети усваивали материал, если бы он преподносился в научно-популярном формате, главное ведь заинтересовать ребят, привить им любовь к науке и поиску истины.

Кстати, в абсолютной пустоте гравитации не существует, так что, это не фантастика.

Ваш комментарий или отзыв

Источник: ktonanovenkogo.ru