Цели и задачи образовательной программы

1. Обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений и навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающихся среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;

2. Создание благоприятных условий для становления и развития личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного учреждения.

Задачи программы:

—обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Стандарта;

—обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;

—обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

Семинар «Дополнительное образование: инновационная образовательная практика»

—установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого- педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;

—обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников;

—взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;

—выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей — инвалидов, их

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков,

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;

—организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;

—участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, края) для приобретения опыта реального управления и действия;

—социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;

Особенности образовательной программы «Вдохновение»: теория и практика

—сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.

Принципы и подходы к формированию ООП ООО:

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:

— воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;

— формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата)

личностного и познавательного развития обучающихся;

— ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности

обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;

— признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей

личностного и социального развития обучающихся;

— учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении

образовательной деятельности и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;

— разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

развития каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 11–15 лет, связанных:

При составлении Программы учитывались этапы подросткового развития: Первый этап (предкритическая фаза развития 11–13 лет, 5–7 классы) характеризуется началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется:

-бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний;

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками;

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;

— обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности;

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и протеста;

— изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).

В связи с этим для реализации Программы определяется нормативный срок – 5 лет (11-15 лет), который связан с двумя этапами возрастного развития:

— первый этап (пробно-поисковый) – 5-7 классы как образовательный переход от младшего школьного к подростковому возрасту в зависимости от разных видов деятельности, обеспечивающий плавный и постепенный, бесстрессовый переход обучающихся с одной ступени образования на другую;

— второй этап (опыт действия) – 8-9 классы как этап самоопределения подростка через опробования себя в разных видах деятельности, координацию разных учебных предметов, построение индивидуальных образовательных маршрутов (траекторий), наличие личностно значимых образовательных событий, что должно привести к становлению позиции как особого способа рассмотрения вещей, удерживающего разнообразие и границы возможный видений в учебном предмете (предметах).

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования

Общие положения

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного

общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему

Дата добавления: 2019-08-30 ; просмотров: 4169 ; Мы поможем в написании вашей работы!

Источник: studopedia.net

Образовательная программа программы в практике что это

модернизация педагогического образования

педагогическая практика

модульная основная профессиональная образовательная программа

1. Болотов В.А. Программа модернизации педагогического образования 2014–2017 / http://педагогическоеобразование.рф/documents/show/14.

2. Каспаржак А.О. О разработке модулей основных профессиональных образовательных программ академического бакалавриата / http://педагогическоеобразование.рф/documents/show/19.

3. Марголис А.А. Требования к модернизации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП) подготовки педагогических кадров в соответствии с профессиональным стандартом педагога: предложения к реализации деятельностного подхода в подготовке педагогических кадров / http://педагогическоеобразование.рф/documents/show/20.

4. Оконь В. Введение в общую дидактику. – М.: Высшая школа, 1990. – 382 с.

5. Яковлев Е.В., Яковлева Н.О. Управление качеством образования: Учебно-практическое пособие. Ч. 1. – Челябинск: Изд-во ЧГПУ, 2000. – 147 с.

6. Яковлева Н.О. Гибкие педагогические технологии как фактор повышения качества образования школьников: дис. … канд. пед. наук. – Челябинск, 1998. – 189 с.

Программа модернизации педагогического образования в России на 2014-2017 годы ставит перед педагогическим сообществом чрезвычайно серьезные задачи, ключевой, среди которых названа разработка новой системы подготовки педагогов. Ее практико-ориентированный характер должен способствовать усилению развития практических компетенций через длительную практику и стажировку в школах-партнерах [1], что будет обеспечено учебным процессом, спроектированным в инновационной — модульной структуре [2].

Неоднозначность толкования самого понятия «модуль» и его всевозможных производных («учебный модуль», «образовательный модуль», «модуль образовательной программы», «модуль учебного плана» и др.) зачастую не только затрудняет контекстуальное понимание его фактических приложений, но и оказывается существенным препятствием к созданию новых модульных учебных планов, в полной мере отвечающих задачам модернизации педагогического образования. Тем не менее перед вузами сегодня поставлена задача перевода учебных планов в модульную форму, которая должна быть решена в кратчайшие сроки. При этом создаваемая общедоступная и открытая «библиотека» модулей основных профессиональных образовательных программ должна будет способствовать повышению качества педагогической подготовки, усилению академической мобильности ее субъектов, способствовать расширению сетевого взаимодействия образовательных организаций и наиболее продуктивному использованию имеющихся ресурсов.

В отечественной литературе разнообразные решения проблемы модульного построения образовательного процесса представлены в работах С.Я. Батышева, В.М. Гареева, В.В. Карпова, С.И. Куликова, П.А. Юцявичене и др., а современные подходы к ее постановке с учетом требований концепции модернизации педагогического образования дают В.А.

Болотов, А.Г. Каспаржак, А.А. Марголис.

Принимая во внимание общую идеологию процесса модернизации, представим наше видение тактических решений по организации профессионально-практической подготовки будущих педагогов в условиях реализации модульного подхода к построению основной профессиональной образовательной программы.

Прежде всего, отметим, что принцип модульности, по нашему мнению, предполагает построение программного материала в виде самостоятельных учебных блоков, ориентированных на достижение поставленных дидактических целей, а учебный материал внутри блоков — в виде некоторой системы учебных элементов, взаимозаменяемых и подвижных [6, с. 48]. Такое понимание дает нам возможность согласиться с трактовкой модуля как содержательно и по времени завершенной единицы учебного процесса; как обособленной с точки зрения образовательных результатов части основной профессиональной образовательной программы. В русле идей компетентностного подхода, ориентации всего процесса профессиональной подготовки будущих педагогов на профессиональный стандарт, понимание значения модуля как комплексной практико-теоретической единицы, ориентирует на подготовку к выполнению определенного набора трудовых действий, соответствующих профессиональному стандарту педагога [3].

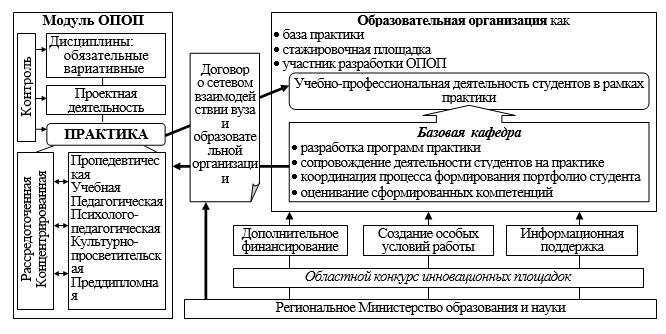

При этом нужно обеспечить полный цикл формирования определенных компетенций, трудовых действий и необходимых для их выполнения умений и знаний, начиная с комплексного теоретического осмысления программной информации через закрепление на практике в реальном образовательном процессе, и далее к научно-исследовательскому продвижению студента в решении актуальных проблем. Для этого в структуру модуля, по мнению современных ученых, должны быть включены, как минимум, обязательные и вариативные дисциплины, практика (одного или нескольких видов, предваряющая изучение дисциплин или закрепляющая полученные в теории знания и умения), проектная деятельность (НИРС) и комплексный контроль достижения образовательных результатов. Дисциплины, составляющие такой модуль, могут иметь разную трудоемкость, осваиваться в разных семестрах, включать разные виды промежуточной аттестации, а контроль должен планироваться как по дисциплинам модуля, так и по модулю в целом. Схематично модуль основной профессиональной образовательной программы нами представлен на рис. 1.

Рис. 1. Модуль основной профессиональной образовательной программы

Дадим некоторые пояснения по позициям, отраженным на рис. 1, прежде чем переходить к представлению нашей точки зрения на организацию практики студентов, осваивающих тот или иной модуль основной профессиональной образовательной программы.

Отметим, что сам модуль, ориентированный на формирование определенного набора компетенций, практически всегда носит междисциплинарный характер, так же как большинство компетенций, формируемых в соответствии с требованиями образовательных стандартов. Это означает, что реализация модуля предполагает участие субъектов разной административной подчиненности: преподавателей разных кафедр или подразделений вуза, которые могут иметь факультетский или общеуниверситетский статус. Возникающие при этом объективные сложности связаны с необходимостью согласования их работы в отношении целого ряда аспектов: отбора содержания обязательных дисциплин и соответствующих им дисциплин по выбору, обеспечивающих достижение требований образовательного и профессионального стандартов, определения междисциплинарного наполнения проектной деятельности студентов, программных заданий практики, форм и содержания комплексного контроля по модулю. Таким образом, внутривузовское взаимодействие приобретает тотальный характер и при реализации тех или иных модулей неизбежно потребует усилий по созданию банков междисциплинарных учебных тем, исследовательских проектов, заданий на практику, контролирующих мероприятий и их совместному использованию в ходе подготовки будущих педагогов.

Как мы уже отмечали, помимо прочих компонентов, любой модуль обязательно включает практику, которая в содержательном плане должна давать возможность студенту апробировать в условиях реального образовательного процесса формируемые компетенции, способы трудовых действий, связанные с теоретическим материалом обязательных дисциплин и дисциплин по выбору, включенных в данный модуль, а также проверить результаты проведенного научно-педагогического исследования в рамках проектной деятельности.

Чтобы практика в полной мере отвечала современным требованиям к образовательному процессу в вузе, обеспечивала системно-деятельностный подход к подготовке будущих педагогов, необходимо, прежде всего, создать такие условия, при которых образовательная организация, принимающая студентов-практикантов, сама стала полноценным участником и организатором практики. Эта непростая задача сводится к тому, чтобы заинтересовать образовательную организацию в обеспечении эффективности и результативности проведения практик.

Наиболее логичный способ решения указанной проблемы связан с созданием на базе педагогического вуза образовательного комплекса, в рамках которого реализуются программы высшего, среднего профессионального, общего и дошкольного образования, т.е. объединением под крышей педагогического вуза образовательных организаций всех уровней, руководство и кадровый состав которых включает, преимущественно, преподавателей вуза. Такая организация образовательного процесса имеет ряд неоспоримых преимуществ.

Во-первых, преподаватели-методисты педагогического вуза, работающие с обучающимися корпоративного колледжа, школы или детского сада, имеют возможность свободно насыщать образовательный процесс инновациями, теоретически обоснованными, практически апробированными и соответствующими последним психолого-педагогическим достижениям, а студенты — с первого курса погрузиться в реальную образовательную среду, ориентированную на целенаправленное формирование у них компетенций, соответствующих профессиональному стандарту педагога. Во-вторых, чрезвычайную значимость для эффективной профессиональной подготовки будущих педагогов придает возможность в условиях образовательного комплекса своевременной отработки студентами трудовых действий на фоне увеличения видов практик, предусмотренных модульным подходом к реализации основной профессиональной образовательной программы.

Наличие такой постоянно действующей базы практики, готовой в любое время принять студента для апробации тех или иных профессиональных умений, обеспечивает именно образовательный комплекс. В-третьих, корпоративные образовательные организации, объединенные в образовательный комплекс, позволяют вузу создавать и координировать в них работу базовых кафедр, которые несут ответственность за разработку программ практики, сопровождение учебно-профессиональной деятельности студентов, координацию процесса формирования их портфолио, оценивание сформированных компетенций. Помимо базы практики для студентов такая образовательная организация может выступать и стажировочной площадкой, предоставляя возможность длительного пребывания будущего педагога в реальном образовательном процессе. Всё это позволит вывести на новый уровень и вопросы управления качеством образования [5].

Отметим, что в настоящее время положительный опыт работы стажировочных площадок в сторонних вузу образовательных организациях чрезвычайно незначителен. Это связано именно с тем, что организации не заинтересованы в качестве практической подготовки продолжительно находящихся у них студентов, не определен статус будущего педагога в такой организации, не установлена зона ответственности, не охарактеризованы результаты труда.

В корпоративной же организации все эти вопросы снимаются, т.к. студент продолжает находиться в поле зрения преподавательского состава вуза, в четко регламентированной программе работы. Кроме того, ресурсное обеспечение образовательного комплекса позволяет снять проблему создания в условиях педагогического вуза методических кабинетов, соответствующих требованиям предметной подготовки в современной школе: во-первых, организация и эксплуатация таких кабинетов чрезвычайно затратны для вуза, требуют постоянного обновления материально-технической базы, научно-методического обеспечения, и, во-вторых, их использование все равно не решает задачи профессионализации подготовки будущих педагогов, поскольку оставляет студента в контексте квазипрофессиональной деятельности и не позволяет полностью погрузиться в процесс непосредственного взаимодействия с обучающимися. Для педагогического же вуза, имеющего корпоративный колледж, школу или детский сад, есть возможность пользоваться предметными кабинетами, созданными и функционирующими в условиях реального образовательного процесса, обеспечив тем самым полноценную практику. Немаловажным для вуза является также и возможность получения финансовой поддержки аккредитованных программ общего образования.

При всех преимуществах, тем не менее, указанный способ решения проблемы в настоящее время не стал массовым, что связано, с одной стороны, с известными трудностями нормативного, финансового регулирования, а с другой, с несопоставимостью масштабов педагогического вуза и образовательной организацией любого уровня: для полного покрытия потребностей в практике студентов всего педагогического вуза практически всегда требуется привлечение дополнительных сторонних организаций. Обеспечение их заинтересованности в проведении эффективных для будущих педагогов практик остается в настоящее время сложной задачей. Однако нельзя сказать, что решения указанной проблемы не существует. Так, например, в Новосибирске, Челябинске и других городах решен вопрос на уровне регионального Министерства образования и науки о предоставлении образовательным организациям, победившим в конкурсах инновационных площадок, гарантированной информационной поддержки, предоставлении дополнительного финансирования, создании особых условий работы. Считаем данный опыт чрезвычайно продуктивным, а проведение систематических конкурсов инновационных площадок — значимым стимулирующим фактором развития региональной системы образования.

Регламентироваться взаимоотношения вуза и образовательной организации, принимающей студентов на практику, должны договором о сетевом взаимодействии, отражающем все условия организации практики, совместно используемых ресурсов, нормативную и финансово-бюджетную ответственность сторон и др. В результате образовательная организация как полноценный партнер, непосредственно участвующий в подготовке будущих педагогов, может формировать для себя кадровый резерв и пользоваться новейшими научными достижениями в области педагогики, психологии и методики преподавания предметов, что будет способствовать ее инновационному развитию. Такое неформальное взаимодействие в период практики требует четкого согласования ее программы, вытекающей из общего понимания логики подготовки будущего педагога в вузе, а это значит, что образовательная организация как работодатель будет заинтересована в качественной подготовке педагогических кадров и потому будет участвовать в проектировании основной профессиональной образовательной программы, в разработке программ практик, в оценке результатов подготовки будущих педагогов, а также в создании условий, при которых формирование будущего педагога будет проходить по оптимальной траектории.

Схематично особенности организации практики представлены нами на рис. 2.

Рис. 2. Организация практики студентов педагогического вуза с привлечением представителей работодателей

Таким образом, модульный подход к построению и реализации основной профессиональной образовательной программы требует приоритетного внимания к практике, обеспечивающей профессионализацию подготовки будущих педагогов и предполагающей установление партнерских отношений вуза с образовательными организациями на основе сетевого взаимодействия.

Рецензенты:

Уварина Н.В., д.п.н., профессор, заместитель директора по научной работе Профессионально-педагогического института ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск;

Шумилова Е.А., д.п.н., доцент, заведующий кафедрой педагогики и психологии, место работы, ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный педагогический университет», г. Челябинск.

Источник: science-education.ru

Образовательная программа программы в практике что это

ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ ➥

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Сведения об образовательной организации

- Доступная среда

- Противодействие коррупции

- Противодействие терроризму и экстремизму

- Информация о закупках

- Информация о вакансиях

- Политика университета в отношении обработки персональных данных

- Предупреждение об использовании файлов cookies и других технических данных

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

-

ЗАДАТЬ ВОПРОС

- Приемная комиссия

- Пресс-служба

- Отдел документационного обеспечения

- Обратная связь для обращений о фактах коррупции в Минздраве России

- Обратная связь для обращений о фактах коррупции в РНИМУ им. Н.И. Пирогова

- ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

- WEB ПОДДЕРЖКА

- Университет сегодня

- История

- Университет в рейтингах

- Национальный проект «Наука и университеты»

- Программа развития «Приоритет 2030»

- Передовая инженерная школа «Школа медицинской инженерии»

- Пресса о нас

- Наши достижения

- Новости и события

- Руководство и структура

- Документы

- Информация о закупках

- Противодействие коррупции

- Противодействие терроризму и экстремизму

- Пожарная безопасность, гражданская оборона и предотвращение чрезвычайных ситуаций

- Сведения об образовательной организации

- Уровни образования и образовательные программы

- Программы бакалавриата и специалитета

- Программы магистратуры

- Программы ординатуры

- Программы аспирантуры

- Профессиональное обучение

- Образование для детей и взрослых

- Дополнительное профессиональное образование

- Международный Университет

- Обучение иностранных граждан

- Программы двойного диплома

- Академическая мобильность

- Ресурсы и подразделения

- Факультеты и образовательные центры

- Научная библиотека

- Электронные образовательные ресурсы

- Клинические базы Университета

- Медицинские подразделения

- Российский геронтологический научно-клинический центр

- Российская детская клиническая больница

- Научно-исследовательский клинический институт педиатрии

и детской хирургии имени академика Ю.Е.Вельтищева - Научно-исследовательский центр офтальмологии

- Стоматологическая Университетская клиника

- Медицинское сопровождение сотрудников и обучающихся

- Донорство крови и ее компонентов

- Аттестация медицинских и фармацевтических работников

- Аккредитация специалистов

- Официальная информация

- Сведения о медицинской организации

- Информация для пациентов

- Информация для специалистов

- Медицинские работники

- Лекарственное обеспечение

- Отзывы пациентов и оценка качества условий оказания услуг медицинской организации

- Документы, регламентирующие медицинскую деятельность

- Вышестоящие и контролирующие органы

- Приглашаем школы к сотрудничеству

- Взаимодействие по программам двойного диплома

- Академическая мобильность – вузы-партнеры

- Организация визитов иностранных граждан и делегаций

- Научно-образовательный медицинский кластер «Восточно-Европейский»

- Московский кластер медицинских технологий «Южный»

- Ассоциация выпускников 2-го Медицинского Университета

Источник: rsmu.ru

Программа производственной практики

План-график прохождения производственной практики разрабатывается руководителями от кафедры и от предприятия на основе баланса времени и с учетом особенностей базы практики и ее вида.

Производственная практика – является составной частью учебного процесса по подготовке высококвалифицированных юристов и первым проверочным этапом практического применения уже полученных теоретических знаний, а также направлена на то, что бы помочь студентам с правильным пониманием выбранной специализации.

Цель практики

Производственная практика является одним из звеньев для достижения общей цели любой практики — закреплению и углублению теоретических знаний полученных в ходе учебного процесса (лекционных и семинарских занятий), а также приобретению практического навыка для их применения.

Основными целями производственной практики являются:

- знакомство с реальной практической работой организации (учреждения);

- изучение и анализ опыта организации юридического блока организации (учреждения);

- развитие навыков самостоятельного решения проблем и задач, связанных с проблематикой, выбранной специализации;

- овладение методикой работы, применяемой в данной организации (учреждении);

- проработка теоретических вопросов, связанных с деятельностью учреждения (организация), на котором проводится практика в рамках выбранной специальности и специализации;

- применение полученных в процессе обучения знаний для подготовки и последующего анализа юридических документов и дел;

- получение информации об особенностях юридической техники правотворчества и (или) правоприменения в тех государственных органах, в которых студенты проходят практику;

Основными задачами производственной практики являются:

- закрепление приобретенных теоретических знаний (акцентируя внимание на тех дисциплинах, которые являются базовыми по выбранной специализации – финансовое право, налоговое право и т. д.);

- приобретение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-правовых вопросов;

- получение дополнительной информации об особенностях толкования некоторых норм права и об особенностях разрешения различных юридических коллизий компетентными должностными лицами тех государственных органов, в которых студенты проходят практику;

- получение информации об особенностях работы юристов, не обладающих властными полномочиями;

- получение дополнительной информации, необходимой им для написания отвечающей требованиям государственного образовательного стандарта письменных работ;

- изучение принципов построения информационно-правовых баз данных, применяемых в конкретной организации (учреждении), особенностей их функционирования, а также приобретение практического опыта их применения;

- изучение конкретной производственной и другой деловой документации;

- знакомство с вопросами техники безопасности .

Руководство практикой

Научно-методическое руководство практикой осуществляется кафедрой финансового права: персонально заместителем заведующего кафедрой, отвечающим за порядок проведения практики. В его обязанности входит:

- осуществлять научное и методическое руководство студентами;

- определять и конкретизировать задания в соответствии с программой в зависимости от специфики предприятия;

- давать рекомендации и заключения о правильности рассмотренного материала;

- при необходимости вызывать студентов-практикантов для консультаций и проверки их работы на кафедру;

- по окончании практики проверить наличие у студентов пакета необходимых документов.

В ознакомительной части практики даются общие представления об организации (учреждении) и его структуре, о задачах, решаемых конкретным подразделением, где студент будет проходить практику. Перед началом практики все студенты обязательно должны пройти по месту проведения практики инструктаж по технике безопасности, общий инструктаж по пожарной безопасности, а также инструктаж по правилам внутреннего распорядка и отдельным особенностям его режима.

Распределение по местам практики и руководство всей практикой осуществляются в конкретных отделах и службах организации (учреждения).

Вторая часть посвящается выполнению работ в соответствии с поставленными задачами на конкретном рабочем месте, приобретению профессиональных навыков, а также навыков по обработке материалов исследования и составлению отчета.

По прибытии на место прохождения практики, студент совместно с руководителем практики от учреждения (организации) составляет календарный план прохождения производственной практики. При составлении плана следует руководствоваться настоящей программой. В плане должна быть отражена производственная и общественная работа студента, сбор и обработка материалов, необходимых для написания отчета по практике. Все разделы программы, студент выполняет на протяжении всего периода практики.

Ориентировочный план производственной практики, по количеству времени, которое должно быть потрачено студентом на каждую из ее частей:

- знакомство с предприятием и составление календарного плана на весь период – 1-2 дня;

- стажировка или работа в определенной руководителем должности – 16 -17 дней;

- работа над завершением подготовки отчета по производственной практике и его оформление – 2 дня.

Перечень типовых вопросов, которые изучаются, прорабатываются студентами во время прохождения производственной практики:

- Ознакомление с предприятием, его производственной, организационно-функциональной структурой.

- Знакомство с вопросами техники безопасности.

- Вычленение и анализ всех вопросов, относящихся к дисциплинам специализации (финансовое право, налоговое право, валютное право, бюджетное право, таможенное право и тд.).

- Изучение опыта работы в трудовых коллективах при решении производственно-правовых вопросов.

- Изучение информации об особенностях толкования норм права.

- Изучение и анализ особенностей разрешения различных юридических коллизий компетентными должностными лицами.

- Изучение особенностей работы юристов, не обладающих властными полномочиями.

- Изучение конкретной производственной и другой деловой документации.

- Изучение новых технологических средств в правовых информационных системах, применяемых в учреждении (организации).

- Изучение технологии сбора, регистрации и обработки правовой информации в данной организации (учреждении).

- Выявление недостатков в работе данного подразделения, их оценка.

- Разработка предложений по совершенствованию существующего порядка работы, а также по внедрению новых методов работы. Приобретение практических навыков работы на конкретных рабочих местах.

Организация прохождения практики.

Студенты проходят данную практику после окончания 4 курса, однако, по согласованию с заведующим кафедрой и заместителем декана факультета по учебной работе, студенты могут проходить данную практику после окончания 3 курса.

При распределении учитываются соответствие научной работы и склонности студентов характеру работы предприятия, а также персональные заявки от организаций (учреждений) предоставленные студентами в эти сроки на кафедру.

Допускается прохождение студентами прохождение производственной практики по месту работы: для этого студент должен подать на кафедру заявление с просьбой разрешить проходить производственную практику по месту работы, к заявлению должна прилагаться справка с места работы.

Списки студентов для направления на прохождение производственной практики с рекомендациями о месте ее прохождения утверждаются на заседании кафедры и передаются в деканат, который организует направление. Конкретный вид организации (учреждения) — базы практики утверждается персонально для каждого студента приказом (или распоряжением) по факультету.

Студенты при прохождении практики обязаны:

- полностью выполнять задания предусмотренные программой практики;

- подчиняться действующим на предприятии, в учреждении, организации правилам внутреннего распорядка;

- нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты;

- ежедневно вести записи в дневнике с указанием характера, содержания и порядка выполнения работы;

- с момента зачисления студентов на практику на них распространяются требования охраны труда и режима рабочего дня, действующие на данном учреждении (организации);

- по окончании практики представить на кафедру надлежащим образом оформленные дневник практики, отчет о выполнении программы практики, деловую характеристику за время пребывания студента на практике, подготовленную руководителем от учреждения (организации), в которой должен содержаться краткий отзыв на отчет о практике;

- сдать зачет по практике.

Отчетность по практике и защита

За время прохождения производственной практики студентом готовятся следующие документы:

- дневник практики

- отчет о выполнении программы практики;

- деловую характеристику за время пребывания студента на практике, подготовленную руководителем от учреждения (организации), в которой должен содержаться краткий отзыв на отчет о практике;

Отчет составляется в ходе прохождения практики по мере изучения и выполнения работ по настоящей программе, он должен быть построен в соответствии с разработанным индивидуальным планом. В нем студент должен показать свои знания по дисциплинам специализации на данный момент уже изученным, а также их связь с другими дисциплинами, умение самостоятельно вести научные исследования, анализировать и обобщать полученные результаты.

Отчет должен содержать развернутые ответы на все вопросы, предусмотренные программой прохождения практики. Ответы могут быть проиллюстрированы учетной и отчетной документацией, ксерокопиями документов и нормативных правовых актов и т.д.

В отчете необходимо описать, как изучался практикантом данный вопрос, какими документами, справочниками, нормами и нормативными актами он пользовался и из какой литературы или компьютерной базы данных их взял.

Отчет набирается на компьютере на стандартных листах, он должен включать в себя титульный лист. Таблицы, схемы, плановая, учетная, отчетная и другая документация могут быть представлены как по мере изложения вопроса, так и в конце отчета (в виде приложений). Они обязательно должны быть пронумерованы, снабжены единообразными подписями и описаны в отчете (с какой целью прилагаются, как используются на практике).

Неполные и небрежно оформленные отчеты к защите не допускаются.

При написании отчета о производственной практике рекомендуется придерживаться следующего плана:

- Введение (не более 1 страницы);

- 1 раздел – организационно-правовая характеристика предприятия ( 1- 2 страницы);

- 2 раздел — материалы, собранные во время прохождения практики и связанные с выбранной специализацией (3-4 страницы);

- Выводы и предложения (2-3 страницы);

- В первом разделе отчета излагаются: местонахождение учреждения (организации); размеры предприятия, его специализация и в связи с этим перечисляется круг вопросов правовой проблематики; организационная структура и структура управления.

- Во втором разделе должны содержаться ответы на типовые вопросы производственной практики.

- В заключительной части отчета студенту необходимо в сжатой форме сформулировать основные выводы, дать конкретные предложения по улучшению работы учреждения (организации).

К отчету студент должен приложить:

- дневник производственной практики;

- характеристику производственной и общественной деятельности студента;

Характеристика и дневник должны быть подписаны руководителем предприятия и заверены печатью.

Отчет о производственной практике с дневником и характеристикой студент предоставляет на кафедру финансового права к сдаче зачета.

При оценке работы студента во время производственной практики принимается во внимание:

По окончании производственной практики студент защищает подготовленный отчет кафедральной комиссии, состав которой назначается заведующим кафедрой. По результатам успешной защиты студент получает дифференцированный зачет (зачет с оценкой).

Неудовлетворительная оценка за отчет по преддипломной практике расценивается как академическая задолженность.

Основные критерии оценки преддипломной практики:

Источник: uznaikak.su