Речь является продуктом психической деятельности человека и результатом сложного взаимодействия разных мозговых структур. Реализация устной речи происходит благодаря координированной работе периферического двигательного аппарата, которая обеспечивается центральной нервной системой.

В речепроизводстве участвуют дыхательный, фонаторный и артикуляционный отделы периферического речевого аппарата.

Дыхательный отдел периферического речевого аппарата составляет энергетическую основу речи, обеспечивая так называемое речевое дыхание. Анатомически этот отдел представлен грудной клеткой, легкими, межреберными мышцами и мышцами диафрагмы. Легкие обеспечивают определенное подсвязочное давление воздуха. Оно необходимо для работы голосовых складок, модуляций голоса и изменений его тональности.

При физиологическом дыхании (т.е. вне речи) вдох происходит активно за счет сокращения дыхательных мышц, а выдох — относительно пассивно за счет опускания стенок грудной клетки, эластичности легких. Фазы вдоха и выдоха в покое мало отличаются по длительности.

Кора головного мозга: строение и функции

По способу преимущественного расширения грудной полости физиологическое дыхание подразделяется на различные типы: 1) реберное (грудное); 2) брюшное; 3) смешанное (грудо-брюшное). В свою очередь, реберное дыхание бывает трех разновидностей: а) ключичное; б) верхнереберное; в) нижнереберное.

Ключичное и верхнереберное дыхание относится к нерациональным способам дыхания, так как расширение грудной клетки ограничено вследствие малой подвижности реберных стенок. При брюшном дыхании дыхательный объем существенно не отличается от такового при нижнереберном дыхании, однако дыхательные движения при этом пластичнее. Более рациональным является грудо-брюшное дыхание, которое нередко в практике называют диафрагмальным. При этом типе дыхания обеспечивается не только достаточный объем воздуха, но и оптимальная пластичность дыхательных движений. Этот тип дыхания наиболее адекватен и для фонации.

В процессе речи существенно увеличивается функциональное значение фазы выдоха. Перед началом речи обычно делается быстрый и более глубокий, чем в покое, вдох. Речевой вдох осуществляется через нос и рот, а в процессе речевого выдоха поток воздуха идет только через рот. “Речевой” вдох характеризуется наличием определенного объема воздуха, способного обеспечить поддержание под связочного давления. Большое значение для озвучивания высказывания имеет рациональный способ расходования воздушной струи. Время выдоха удлиняется настолько, насколько необходимо звучание голоса при непрерывном произнесении интонационно-логически завершенного отрезка высказывания (т.е. синтагмы).

Фонаторный отдел периферического речевого аппарата анатомически представлен гортанью и ее голосовыми складками. Вне речи складки раздвинуты. При фонации голосовые складки напрягаются, смыкаются и производят колебательные движения. Именно колебательные движения голосовых складок и порождают звуковые волны.

Частотная и силовая характеристики человеческого голоса являются отражением амплитуды и частоты колебания голосовых складок.

Полушария мозга: ПРАВОЕ ПРОТИВ ЛЕВОГО! — Научпок

Основной и дополнительный тоны голоса модулируются системой резонаторов. Основными резонаторами человеческого голоса являются глотка, ротовая полость и полость носа с его придаточными пазухами, а также лобная полость. Кроме того, определенный тембр голосу придают полости трахеи и бронхов, грудной клетки в целом, полости гортани. Резонаторы отличаются у отдельных людей по форме, объемам, особенностям их использования во время речи, что придает голосу индивидуальную тембровую окраску.

В эффекте резонанса принимает особое участие мягкое небо и те мышцы, которые перекрывают пространство между носоглоткой и ротоглоткой.

Резонаторы, которые образуются костями черепа, а именно: носовая полость, лобная полость, не меняют своего объема, поэтому генерируют звуки на очень узкий диапазон.

Частотный диапазон голоса человека измеряется в герцах. Частотный диапазон разговорного голоса составляет лишь 1/10 от общего диапазона голоса. У мужчин частотный диапазон голоса составляет 80-150 Гц, у женщин — 120-400 Гц, у детей он значительно выше. Так как человеческий слух неодинаково чувствителен к звукам разной частоты, то воспринимаемая громкость голоса зависит не только от абсолютной силы, но и от его частотных характеристик. Высокие голоса ощущаются, как более громкие.

Окраска голоса отражает эмоциональное состояние говорящего и даже психическое состояние индивидуума в самом широком смысле слова.

В голосовом диапазоне существуют тембровые различия, которые по аналогии с музыкальными инструментами носят название голосовых регистров. В человеческом голосе различают три регистра: грудной, головной и средний (смешанный).

Артикуляционный отдел периферического речевого аппарата представлен полостью pтa, нижнeй челюстью, языком, губами, глоткой и мягким небом.

Мягкое небо при спокойном дыхании расслаблено, частично закрывает вход в ротовую полость из глотки. Во время глубокого дыхания, зевания и речи небная занавеска поднимается вверх, открывая проход в полость рта и, наоборот, закрывая проход в носоглотку. Все случаи, когда голос приобретает носовой оттенок, называются открытой назализацией. Если носовой оттенок голоса отсутствует при произнесении носовых звуков (Н, М), говорят о закрытой назализации.

Основную роль в произнесении речевых звуков играют мышцы языка. Кроме него, в артикуляторном акте принимают участие мышцы губ и щек, мышцы, поднимающие нижнюю челюсть и мышцы шеи.

Язык представляет собой массивную мышцу, которая не имеет сухожилий. В нем можно выделить функционально большое количество мышечных групп, которые анатомически не обособлены, но осуществляют в процессе речи разные задачи. Например, кончик языка, боковые мышцы, мышцы спинки языка, мышцы корня и т.д.

Можно выделить функционально отдельные волокна, которые выполняют свою особую роль в произнесении звука. При произнесении отдельного речевого звука часть мышечного волокна может быть напряжена, а другая часть расслаблена. Напряжение артикуляторной мышцы в процессе устной речи связано не только с конкретной работой по произнесению отдельного звука.

Оно несет на себе влияние остаточного напряжения от произнесении предыдущего звука, а также подготовительное напряжение, связанное с произнесением последующего звука, которые входят в состав слова (коартикуляция). Кроме этого, эмоциональное состояние, в котором находится говорящий, также влияет на степень напряжения мышц как языка, так и всего речевого аппарата.

Таким образом, мышцы языка испытывают комплекс различных влияний. Каждый речевой звук — результат сложных мышечных синергий, то есть одновременных сокращений разных мышечных волокон, относящихся к разным функциональнвм группам. Наиболее сложные мышечные синергий необходимы для артикуляции переднеязычных звуков, т.е. смычных, щелевых, дрожащего “р”. Необходимые для этого тонкие движения мышц кончика языка осуществляются при условии фиксации корня языка его внешними мышцами, а также мышцами подъязычной кости и шеи.

Артикуляцией называется работа периферических органов речи по воспроизведению звуков.

Артикуляция согласных происходит при расслабленных мышечных стенках резонаторных полостей, в то время как в ротовой полости имеется локальный фокус произвольно сокращенных мышц.

Гласные звуки — это своего рода “озвученный выдох”. При их артикуляции происходит тоническое напряжение мышечных стенок резонаторных полостей при отсутствии преграды на пути струи выдыхаемого воздуха.

Речевая артикуляция — это произвольные движения, которым ребенок обучается в дошкольном возрасте. Для формирования речевой артикуляции в процессе речевого онтогенеза необходимы те сложнейшие координаторные механизмы центральной нервной системы, которые способны регулировать специфическую точную работу мышц артикуляторного аппарата, обеспечивающих устную речь.

Нервная система, обеспечивающая работу речевого аппарата, состоит из центральной и периферической частей. Периферические нервы иннервируют мышцы речевого аппарата.

Центральная часть нервной системы состоит из нескольких отделов, тесно взаимодействующих между собой.

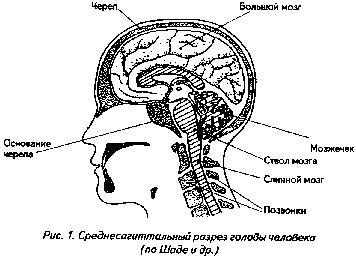

Ядра, от которых отходят периферические нервы, иннервирующие речевой аппарат, расположены в стволе мозга (варолиев мост, продолговатый мозг), в шейном и грудном отделе спинного мозга (рис. 1).

Продолговатый мозг состоит из ядер черепно-мозговых нервов (подъязычного, языкоглоточного и частично тройничного), а также нисходящих и восходящих проводниковых систем. Часть ядерных образований (оливы) продолговатого мозга связаны с мозжечком и имеют отношение к экстрапирамидной системе. Другая часть ядер (пирамиды) содержит нейроны пропрецептивной (суставно-мышечной) чувствительности.

В продолговатом мозге располагаются центры, которые регулируют сердечную деятельность, дыхание и другие вегетативные функции. Продолговатый мозг обеспечивает также непроизвольные функции сосания, глотания, чихания, моргания и некоторые другие.

Проводящие пути продолговатого мозга связывают его со стриопаллидарной системой, корой больших полушарий, лимбической системой, ретикулярной формацией. Все проводящие пути продолговатого мозга являются продолжением путей спинного мозга.

Через варолиев мост проходит пирамидный (двигательный) путь, пути от коры к мозжечку, общечувствительный путь, путь от ядер слухового нерва. В варолиевом мосту находится несколько ядер, в том числе ядра слухового, лицевого и тройничного нервов.

Следующими, более сложно организованными отделами центральной нервной системы являются стволовые и подкорковые ядра, благодаря которым осуществляются элементарные безусловно-рефлекторные голосовые реакции типа вскрикивания, стона, плача, смеха.

Подкорковые (базальные) ядра располагаются в толще белого вещества полушарий мозга.

Часть ядер подкорковой области входит в важное в функциональном отношении образование—стриопаллидарную систему. Стриопаллидарная система является, в свою очередь, составной частью экстрапирамидной системы, которая участвует в реализации двигательных актов. Стриопаллидарная система осуществляет перераспределение тонуса мышц в процессе выполнения движений, подготавливает мышцы к двигательной активности (фоновый тонус). «Благодаря данной системе в онтогенезе вырабатывается плавность движений, постепенная их экономия и автоматизация.

Считается, что данная система обеспечивает ритм движений, в том числе и речевых, а также принимает непосредственное участие в автоматизации двигательного акта.

Стриопаллидарная система связана с корой головного мозга, пирамидной системой и некоторыми другими образованиями.

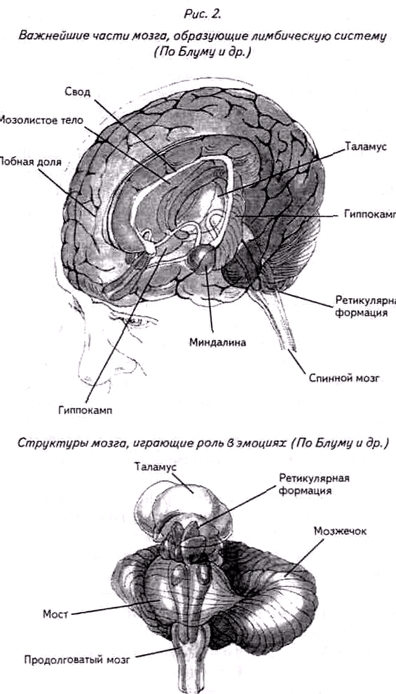

Часть подкорковых ядер входит в другую функциональную систему — лимбнко-ретикулярный комплекс. Под данным термином понимают целый комплекс тесно взаимосвязанных структур мозга, который играет важную роль в регуляции эмоций и висцеро-соматических-реакций организма. Данный комплекс обеспечивает эмоционально-адаптивные поведенческие реакции, мотивационные формы поведения.

В лимбико-ретикулярном комплексе важное значение имеет таламус, который принимает участие, в активизации процесса внимания и в организации эмоций (рис. 2).

Именно на уровне таламуса происходит формирование вегетативных и некоторых психических компонентов эмооций. По данным некоторых авторов, таламус принимает участие в контроле за спонтанной речью.

Тесная связь таламуса со стриопаллидарной системой проявляется в обеспечении им сенсорного компонента автоматизированных движений.

Область, находящаяся непосредственно под таламусом, — гипоталамус, является сложным рефлекторным аппаратом, благодаря которому происходит поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаз). Гипоталамус контролирует деятельность всех эндокринных желез. Эта часть мозга является центром, регулирующим состояние: сон-бодрствование. Гипоталамус обеспечивает вегетативные реакции, сопровождающие эмоции (частота сердечных сокращений, дыхание, потоотделение и т.д.).

Ретикулярная формация ствола мозга играет основополагающую роль корково-подкорковых взаимоотношений. Она состоит из нервных клеток и густой сети нервных волокон, идущих в различных направлениях и связывающих разные части мозга.

Следующей структурой более высокого функционального уровня являются подкорково-мозжечковые ядра и их проводящие системы. Они обеспечивают основные просодические компоненты звучной речи: темп, плавность, громкость, индивидуальный тембр, эмоциональную выразительность.

Мозжечок обеспечивает очень важную функцию — координацию движений, регуляцию мышечного тонуса и равновесие. Благодаря его деятельности обеспечивается точность, целенаправленность движений. Мозжечок имеет тесные связи со многими отделами нервной системы.

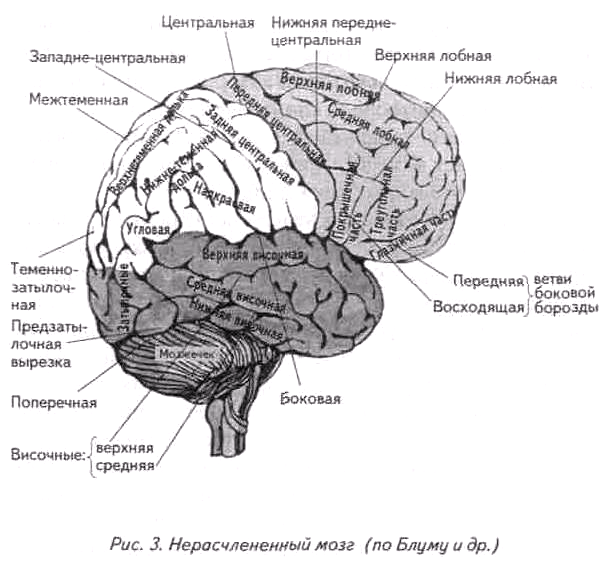

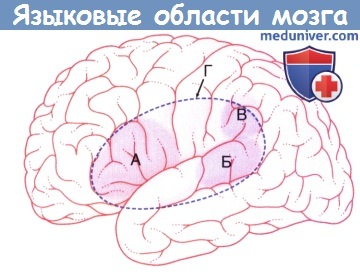

У человека под влиянием социальной среды в процессе онтогенеза формируются особые структуры коры больших полушарий мозга, функция которых обеспечивает речевой праксис (рис.3).

Собственно речевые движения являются одним из видов произвольных движений. Возбуждение, возникая в двигательных областях коры, передается мышцам речевых органов. Пирамидный путь (кортико-нуклеарный) проводит импульсы от коры мозга в первую очередь к ядрам черепно-мозговых нервов, располагающихся в продолговатом и спинном мозге, и к другим структурам нижележащих функциональных уровней.

В самой нижней части премоторной извилины левого полушария (главным образом, у правшей) расположена височная область, в центре которой находится зона Брока, функцией которой является реализация двигательной стороны речи. На заднем участке височной извилины, на стыке первичной слуховой и двигательной коры головного мозга находится зона Вернике, с функцией которой связывают восприятие речи.

“Центры” речи” (в том числе письмо, счет), как ограниченные участки мозга, где “заложена” конкретная функция, выделяются достаточно условно. Эти “центры” расположены на стыках тех зон мозга, где заканчиваются нервные пути от различных органов чувств. Именно там осуществляется высший корковый анализ, необходимый для реализации таких функций как зрение, слух, осязание и т.п. Для развития такого мощнейшего психического и психомоторного акта, как речь, необходимо формирование функциональных связей между определенными корковыми зонами. Стыки этих зон и создают как бы “центры” речи.

Еще в прошлом веке установлена асимметрия локализации речевых зон. Многочисленные современные нейрохирургические данные свидетельствуют о том, что организация речи осуществляется при взаимодополняющем постоянном взаимодействии двух полушарий. К настоящему времени накоплены данные о том, что у человека имеются биологические различия в организации и функционировании полушарий мозга, которые создают предпосылки к детерминации когнитивных процессов. Целый ряд структур левого полушария мозга характеризуется большими различиями по сравнению с симметричными отделами правой гемисферы. Особенно это выражено во вторичных отделах слуховой коры, также как и в задней части постцентральной извилины, обеспечивающей кинестетическую афферентацию артикуляционного аппарата.

Нейроанатомические различия имеются не только в “речевых” зонах, но и в других структурах, в первую очередь затылочных и верхнетеменных. Три основные модальности (т.е. ощущение звука, света, осязания) наиболее представлены в левой гемисфере (у правшей). В то же время величина правой лобной коры больше левой, что позволяет связывать обеспечение наиболее сложных уровней регуляции психической активности с правым полушарием.

Известно, что повреждение левого полушария на ранних этапах онтогенеза не приводит к алалии, так как в правом полушарии имеются нейроанатомические предпосылки для развития “речевых” зон. При поражении правого полушария нарушаются невербальные психические функции, что не компенсируется левым полушарием.

С деятельностью правого полушария связывают регулирование активности речевых центров левого полушария, обеспечение помехоустойчивости речевого слуха, интонационные характеристики речи, конкретность и предметность высказываний.

С деятельностью левого полушария связаны, главным образом, языковые уровни: фонологическая система, морфологический механизм словообразования, синтаксическое структурирование высказывания, кратковременная и долговременная словесная память.

В настоящее время выяснено, что только 15% леворуких имеют центры речи в правом полушарии. У 70% леворуких эти центры представлены в левом полушарии, у 15% центры речи представлены билатерально.

Преимущественная роль отдельного полушария проявляется лишь в определенной фазе формирования или реализации речи.

До настоящего времени не теряют актуальности представления А.Р. Лурии о принципах работы центральной нервной системы.

А.Р. Лурия выделяет три функциональных блока в деятельности мозга. К первому блоку он относит подкорковые структуры и структуры лимбической системы, которые обеспечивают тонус коры мозга, регулируют состояние бодрствование-сон.

Второй блок включает кору задних отделов больших полушарий. Считается, что этот блок является основным в обеспечении познавательных процессов. В структуре второго блока выделяют три зоны. В первичных зонах осуществляется анализ раздражении от органов чувств.

Участки коры первичной зоны строго соответствуют раздражениям, идущим от определенных органов чувств (слух, зрение и пр.). Анализ возбуждений, приходящих в первичные зоны, осуществляется во вторичных зонах. Они имеют так же, как и первичные зоны, специфическую модальность. Первичные и вторичные зоны — это корковые отделы анализаторов (зрительного, слухового и др.). Третичные зоны являются зонами перекрытия корковых отделов анализаторов, где происходит интеграция полученной чувственной информации различных модальностей.

Третий блок мозга включает передний отдел больших полушарий, куда входят моторные, премоторные и префронтальные области. Этот блок обеспечивает регуляцию и контроль социального поведения.

Моторная организация речевого акта обеспечивается вторичными отделами постцентральной области и нижними отделами левой премоторной области. В постцентральной области происходит анализ ощущений движения речевых органов. Эти ощущения поступают от мышц речевых органов (кинестезии). В премоторной области синтезируются программы речедвигательного акта (кинемы). В третичных отделах коры больших полушарий происходит сложнейшая аналитико-синтетическая деятельность, следствием которой является перекодирование акустико-моторной информации, поступающей из вторичных зон, в смысловые схемы.

Результатом деятельности речевых областей мозга является импульсация, которая проводится сначала к ядрам периферических нервов, а затем с их помощью к мышцам речевого аппарата.

Таким образом, речь представляет собой сложнейший феномен человеческой психики. Она формируется в результате взаимодействия различных уровней и областей мозга. Наличие и качественные характеристики речи зависят от совместной синхронной работы многих зон коры правого и левого полушарий при условии функционирования нижележащих структур мозга.

Источник: studfile.net

Область переднего отдела больших полушарий мозга в которой происходит процесс синтеза программ рече

Языковые области головного мозга: центр Брока, области Вернике, угловая извилина

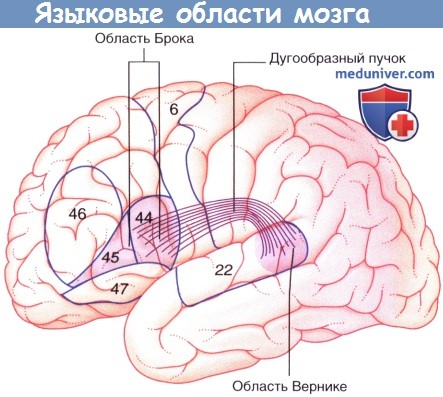

Согласно классическим представлениям, определенные языковые функции соотносятся с отдельными участками коры, при этом восприятие и воспроизводство речи представляют собой два разных акта. Эту концепцию и в настоящее время удобноприменять в условиях клиники; в честь ученых, которые впервые начали заниматься клиническим изучением языка, ее называют моделью Вернике-Лихтгейма-Гешвинда.

Несмотря на то, что и в настоящее время мы используем в своей работе некоторые компоненты этой модели, к настоящему времени стало понятно, что в основе человеческого языка лежат различные области коры головного мозга (а также подкорковые структуры). Восприятие и воспроизведение речи динамично связаны друг с другом, поэтому, по всей видимости, активность конкретной нейронной цепи определяет то, что происходит в настоящий момент (восприятие или воспроизведение).

а) Центр Брока. В 1861 г. французский патологоанатом Пьер Брока определил, что за «моторный» компонент речи отвечает нижняя лобная извилина левого полушария. Основная часть центра Брока расположена в покрышечной и треугольной частях нижней лобной извилины, которые соответствуют полям Бродмана 44 и 45. (Расположенные рядом поле Бродмана 47 и вентральная часть поля 6 также участвуют в реализации языковых функций.)

При повреждении центра Брока у больного развивается нарушение речи по типу экспрессивной афазии, однако (как будет понятно позднее) все нарушения языковой функции можно назвать экспрессивными. В настоящее время известно, что в пределах центра Брока имеются отдельные функциональные области. Одни из них (и их нейронные связи) отвечают за фонологию (организация и использование звуков в естественных языках), другие — за синтаксис (составление полноценных предложений из отдельных слов и фраз), третьи — за семантику (понимание смысла слов, фраз, предложений и даже более крупных единиц).

Помимо этого, центр Брока и его связи отвечают не только за язык, но и за другие когнитивные функции, например восприятие музыки или внимание. При некоторых условиях внимание человека к определенным компонентам речи увеличивается, при других (например, разговор на шумной вечеринке), напротив, снижается. Благодаря центру Брока человек также может усиливать акцент на определенных компонентах своей речи, делая ее более понятной собеседнику.

Центр Брока отдает волокна к участкам моторной коры, отвечающим за движения языка и мимической мускулатуры. Нейроны центра Брока также регулируют и фокусируют внимание, отвечают за речевое взаимодействие с собеседником (ожидание своей очереди в диалоге, выбор соответствующего тона и манеры речи). Для реализации последней функции центр Брока имеет связи с дорсолатеральной префронтальной (предлобной) корой, передней поясной извилиной, теменной корой. Для того чтобы получить доступ к определенным воспоминаниям (знания) с их фонологическими, синтаксическими и семантическими особенностями, необходимо также взаимодействие с височной и нижней теменной корой.

Учитывая тот факт, что центр Брока выполняет такие различные функции, иногда его называют областью Брока. Наличие у нее различных функциональных ролей, видимо, анатомически обусловлено ее разделением на отдельные части в переднезаднем и дорсовентральном направлениях.

Языковые области Брока и Вернике, дугообразный пучок.

б) Область Вернике. В конце XIX в. немецкий невролог Карл Вернике внес значительный вклад в понимание языковых процессов мозга. Он назвал заднюю часть поля 22 по Бродману в верхней височной извилине «чувствительной областью», которая отвечает за восприятие устной речи. У взрослых повреждения области Вернике приводят к развитию рецептивной афазии.

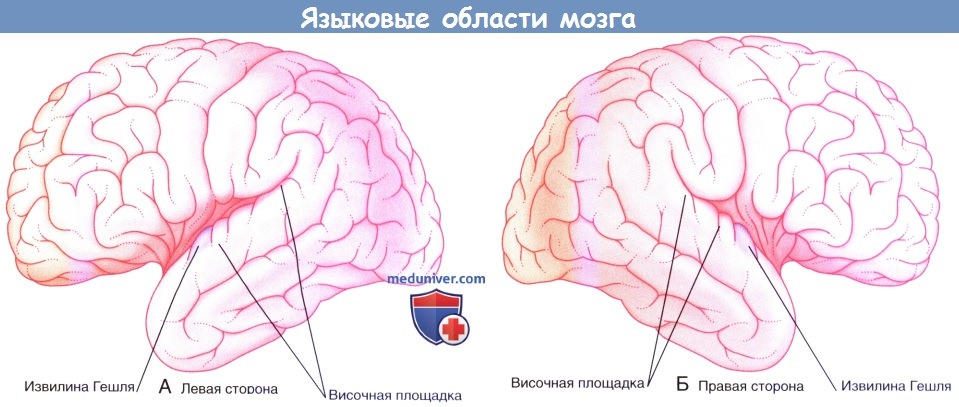

Верхнюю поверхность области Вернике называют височной площадкой (planum temporale), она расположена в верхней височной извилине, сразу за первичной слуховой корой (извилиной Гешля). Височная площадка отвечает за идентификацию и различение звуков речи в пространстве и времени (фонем; минимальная смыслоразличительная единица языка). Она также участвует в отборе слуховых сигналов, поступающих от левого или правого уха, а ее активность может меняться в зависимости от уровня слухового внимания (на его уровень может влиять и сама височная площадка). (У 65% правшей объем левой слуховой площадки больше, чем правой, однако эта разница не соотносится с тем, что у правшей более чем в 90% случаев за речь отвечает левое полушарие.)

Нарушения развития височной площадки часто встречают при шизофрении, что может играть определенную роль в возникновении слуховых галлюцинаций.

Область Вернике связана с областью Брока посредством ассоциативных волокон дугообразного пучка, который огибает задний конец латеральной борозды в составе подлежащего белого вещества. Методом магнитно-резонансной томографии (МРТ) у человека были также обнаружены дополнительные связи языковых областей с участками коры лобной, височной, теменной и затылочной долей (благодаря методам трассировки можно подозревать о существовании таких путей и у обезьян). Они идут в составе крючковидного пучка, верхнего и нижнего продольного пучков и крайней капсулы.

Существование этих многочисленных связей привело к созданию концепции вентрального и дорсального языковых путей (аналогичных путям обработки зрительной информации). Дорсальный путь отвечает за связь слуха с двигательными функциями, а также за восприятие синтаксически сложных фраз; височная кора связана с зоной Брока (поле 44 по Бродману) и премоторной корой. Вентральный путь отвечает за понимание смысла звуковых сигналов и построение синтаксически сложных фраз; нижние участки лобной коры связаны с затылочной корой, а передние вентральные нижние участки лобной коры — с височной долей.

(А) Повреждение, затрагивающее область Брока.

(Б) Повреждение, затрагивающее область Вернике.

(В) Объем повреждения при кондуктивной афазии.

(Г) Объем повреждения при тотальной афазии.

в) Угловая извилина. Угловую извилину (поле 39) относят к области нижней теменной дольки. Левая угловая извилина получает проекции от нижней части поля 19 (языковая извилина), а отдает волокна к височной площадке. Часто угловую извилину рассматривают как часть области Вернике.

г) Роль правого полушария. Во время обычного разговора усиливается кровоток в верхних отделах височной коры и правого, и левого полушарий. Они отвечают за восприятие и понимание речи на лексическом уровне (словарный состав языка, или вокабуляр). Предполагают также, что правое полушарие может отвечать за мелодические аспекты речи, ее ритм, смысловые ударения и другие нюансы, которые обобщенно называют интонацией (просодия); интонация необходима для передачи эмоциональной и неэмоциональной информации. Нарушения этой сферы языка называют апросодиями; апросодии предложено классифицировать так же, как классифицируют афазии.

Под аффективной просодией понимают эмоциональную окраску речи (например, злоба, радость). Неаффективная просодия передает намерение или отражает цель высказывания (вопрос или утверждение). Апросодией называют состояние, при котором человек не способен понимать или использовать аффективные и неэффективные компоненты языка. Несмотря на то, что чаще всего апросодию встречают при повреждении коры правого полушария, она также может развиваться при повреждении левого полушария или подкорковых структур.

Восстановление речи, если оно вообще происходит, зависит от возраста пациента, а у взрослых пациентов — от степени повреждения. Имеются единичные сообщения о восстановлении почти нормальной речи у праворуких детей 7 лет или младше, которым по поводу тяжелой эпилепсии было произведено удаление левого полушария. Единственным объяснением таких феноменов служит лишь то, что языковые функции, в том числе речь, к моменту операции еще не были локализованы в конкретном полушарии. С помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) удалось обнаружить, что у некоторых взрослых пациентов с поврежденным в результате инсульта левым полушарием повышается активность определенных участков правого полушария, которые начинают выступать в качестве аналогов областей Вернике и Брока.

Однако значительное восстановление языковых функций возможно лишь в том случае, если левая височная площадка, которая через мозолистое тело передает нервные импульсы к правому полушарию, осталась относительно интактной.

Латеральная борозда раскрыта, показана верхняя поверхность височных долей.

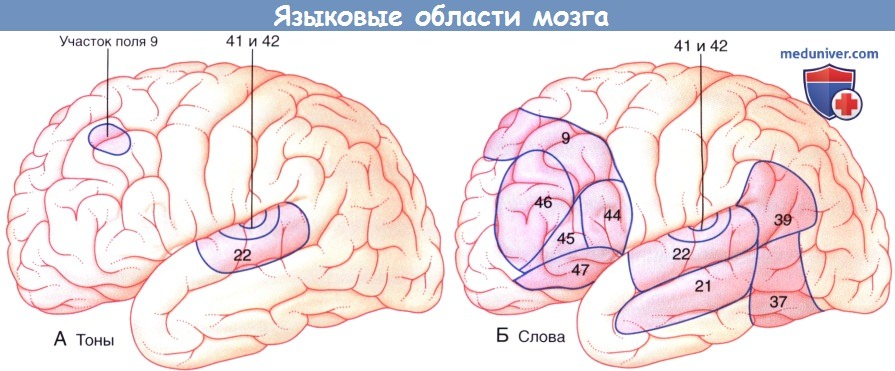

д) Восприятие устной речи. На рисунке ниже показано изменение регионарного кровотока, регистрируемое при помощи ПЭТ, во время прослушивания слов («активное восприятие») и случайных последовательностей тонов («пассивное восприятие»). Как и следовало ожидать, простые последовательности тонов активируют первичную слуховую кору (с обеих сторон). Область Вернике слева также становится активной, вероятно, для того, чтобы отсеять эту невербальную информацию и не передавать ее для дальнейшей обработки. Поле 9 лобной доли, предположительно, является частью вышележащей надзорной системы.

Считают, что процесс активного восприятия слов происходит за счет связей, идущих от височной коры к нижней лобной коре, и наоборот. Слушание «начинается» в первичной слуховой коре, когда впервые происходит распознавание слов, которые отличаются от псевдослов своими акустическими свойствами. Область Вернике и прилежащие участки коры отвечают за интерпретацию синтаксиса и семантики, а передние отделы верхней височной извилины по мере построения синтаксически верной фразы извлекают информацию из того, к какой части речи или к какой категории относят то или иное слово. Затем эти сведения «передаются на рассмотрение» в нижние отделы лобной коры (центр Брока), где определяются грамматические отношения между отдельными фразами.

Область Брока отдает проекции обратно к передним участкам верхних отделов височной доли и к задней части верхней височной извилины. Предполагают, что эти связи обеспечивают определенный «вертикальный» контроль за грамматикой и семантикой. В зависимости от содержания поступающей информации могут активироваться и другие участки теменной или височной коры. Если для восприятия информации требуется концентрация внимания, происходит активация дорсолатеральной префронтальной коры (ДЛПФК) и передней поясной извилины. При восприятии звука собственного голоса становятся активными участки височной доли, отмеченные ранее.

Это необходимо для проведения мета-анализа (анализа post hoc) собственной речи, который позволяет нам отдавать себе отчет об оговорках и ошибках. У больных с так называемой афазией Вернике способность к мета-анализу речи отсутствует.

Несмотря на то, что мы до настоящего времени открываем для себя новые функции, которые выполняют различные участки коры больших полушарий, становится ясно, что современная нейробиология языка более не укладывается в рамки модели Вернике-Лихтгейма- Гешвинда.

Участки головного мозга, в которых усиливается кровоток при прослушивании (А) тонов и (Б) слов.

Редактор: Искандер Милевски. 11.2018

- Ассиметрия полушарий мозга у правшей и левшей: преобладание одной из рук, рукость

- Языковые области головного мозга: центр Брока, области Вернике, угловая извилина

- Области чтения головного мозга: нейроанатомия чтения

- Методика обследования больного с афазией (нарушением речи)

- Функции теменной доли мозга: схема тела, начало движения

- Предфронтальная кора мозга: функции, признаки повреждения лобной доли

Источник: meduniver.com

Зоны головного мозга и их функции

Зоны мозга, расположенные в корковом слое, отвечают за разные функции организма и способности человека. Взаимодействие всех отделов обеспечивает высшую психическую деятельность, в том числе мыслительные процессы, память и сознание, а также сложную двигательную активность. Благодаря слаженной работе корковых отделов человек способен обучаться, у него формируются мысли и эмоции, вырабатывается манера поведения.

Определение

Существует карта мозга, которая составлена немецким неврологом К. Бродманом и представляет собой описание мозговых корковых зон человека с выделением особенностей клеточного строения. Согласно карте, существует 52 поля, которые отличаются нейрональной организацией и функциями. Участки делятся на виды: первичные и вторичные, которые получают импульсы, передаваемые таламусом, и третичные, взаимодействующие исключительно с двумя первыми видами полей. Их функции:

- Первичные. Анализ нервных сигналов определенной модальности.

- Вторичные. Обеспечивают взаимодействие анализаторных (первичных) участков.

- Третичные. Определяют высшую психическую деятельность (мыслительные процессы, речь, интеллектуальные способности).

Различают ассоциативные и проекционные отделы в корковом слое. Основная задача ассоциативных – обеспечение взаимодействия между отдельными частями коры. Проекционные поддерживают связь между участками коры и подкорковыми структурами.

Структура коркового слоя и функции отделов

Продольная борозда разделяет мозг на большие полушария, которые состоят из 6 функциональных зон коры:

- Лобная.

- Теменная.

- Височная.

- Затылочная.

- Островок. Находится в углублении в Сильвиевой борозде.

- Лимбическая. Располагается с краю каждого полушария относительно срединной плоскости.

Несмотря на относительное разделение функций отдельных зон коры головного мозга, каждый физиологический процесс, протекающий в организме, требует их тесного взаимодействия и предполагает функциональную интеграцию. К примеру, зрительный центр располагается в затылочной области, однако в комплексном восприятии и обработке зрительного стимула кроме затылочной доли участвуют лобные и височные отделы.

Латерализация (процесс координации определенных функций разными полушариями) функций мозга предполагает относительное их разделение между 2 полушариями. К примеру, двигательные, осязательные, зрительные стимулы, поступающие из левой половины тела, перенаправляются в правое полушарие и наоборот. Некоторые сложные задачи оба полушария выполняют совместно, но наибольшее количество функций разделено между ними.

К примеру, левое доминирует в формировании речи, правое руководит в процессе обеспечения ориентации в пространстве. Первичные зоны коркового слоя головного мозга бывают моторными и сенсорными, другие отделы называют ассоциативными, которые еще известны как унимодальные и гетеромодальные. Унимодальные отделы находятся рядом с соответствующей сенсорной областью.

Они более тонко и глубоко обрабатывают информацию, поступающую в сенсорную область. Гетеромодальные отделы получают конвергентные (обладающие схожими признаками) данные из множества сенсорных и двигательных отделов. Благодаря работе гетеромодальных отделов происходит сравнение вновь поступающей информации с данными, хранящимися в инстинктивной и приобретенной памяти.

Корковый слой мозга разделен на зоны, которые в зависимости от расположения отвечают за выполнение разных задач, что позволяет выявлять участок поражения нервной ткани на основании симптомов. К примеру, зона Брока, известная как двигательный речевой центр, находится в височной части коркового слоя. Повреждение этого участка мозга провоцирует развитие моторной афазии. Пациент понимает речь, но не способен произносить слова, разговаривать.

Моторные отделы

Моторные зоны, находящиеся в коре больших полушарий, ответственны за выполнение волевых движений всех частей туловища. Благодаря участию ассоциативных отделов в процессе организации движений, осуществляется сложная, тонкая двигательная активность.

Двигательная зона (содержит поля Бродмана 4,6 и 8) коры, покрывающей головной мозг, расположена в передней части черепной коробки, пролегает перед линией центральной борозды, разделяющей доли мозга – лобную и теменную.

Этот участок контролирует и руководит осуществлением произвольных движений. Сигналы, поступающие из этого отдела мозга, приводят к сокращению мышц, пролегающих в пальцах рук и речевом аппарате (губы, язык), что обуславливает выполнение тонких движений. Этот участок моторной области обеспечивает способности человека:

- Произносить слова, говорить.

- Писать буквы, цифры и знаки.

- Умение играть на музыкальных инструментах.

Тонкой моторикой управляет большая часть двигательной области. Меньший участок нервной ткани регулирует сокращение и активность мышц спины, брюшного пресса и нижних конечностей. Этот участок моторной зоны обеспечивает устойчивость позы и выполнение крупных движений.

Сенсорные отделы

Сенсорные зоны (содержат поля Бродмана 1-3, 5 и 7) располагаются в дальних отделах коры, покрывающей большие полушария, отграниченных от лобного участка центральной извилиной. Эта доля, называемая теменной, содержит участок коры, который получает информацию от кожных рецепторов. Этот участок мозговой ткани обрабатывает информацию, формирующуюся при контакте кожи с посторонними предметами, водой, воздухом.

Благодаря деятельности этого отдела человек чувствует тепло, холод, ощущение от прикосновения при тактильном контакте, различает фактуру (шероховатую, острую или гладкую) и температуру (холодную или горячую) поверхности. В затылочной области находятся зрительные зоны коры, куда идут сведения от глаз. Зрительные нервы раздваиваются у основания мозга.

Одно ответвление отходит к противоположному полушарию. Обработкой сигналов, поступающих от органов зрения, занимаются поля Бродмана под номером 17-19. В поле 17 завершается центральный путь – здесь происходит оценка наличия и интенсивности импульсов, проходящих по волокнам зрительного нерва. В поле 18 и 19 осуществляется анализ таких параметров изображения, как цветовой оттенок, размеры, форма.

Слуховая зона расположена в височной области коры, покрывающей головной мозг, анализирует слуховые сигналы разной степени сложности. Карта мозга отводит слуховому отделу поля 22, 41 и 42. Здесь происходит оценка таких характеристик звука, как тембр, сила, громкость звучания, высота.

Благодаря деятельности этого отдела человек понимает с какой стороны поступает звуковой сигнал, определяет расстояние до источника звука, дифференцирует речь. Обонятельная система, как проекция в коре головного мозга, находится в поле 34. Вкусовой отдел занимает поле 43.

Ассоциативные зоны

Ассоциативные зоны находятся в коре, покрывающей большие полушария, не связаны с двигательными процессами или сенсорной деятельностью. Эти зоны головы занимают около 80% площади коры, преимущественно локализуются в долях – лобной и височной, а также затылочной и теменной. Каждый ассоциативный участок тесно взаимодействует с проекционными зонами, в том числе сенсорными и моторными, пролегающими в коре больших полушарий, образующих головной мозг.

Считается, что в этих отделах происходит объединение разрозненных фрагментов информации, в результате чего образуются сложные формы сознания. Проекционный участок опоясан ассоциативными областями, что обеспечивает взаимодействие, которое осуществляется посредством нейронов полисенсорной природы. Нервные клетки воспринимают сигналы, поступающие от разных органов и систем.

Они реагируют на информацию, передаваемую органами зрения и слуха, а также кожными рецепторами. Способность воспринимать информацию разного плана позволяет интегрировать данные, объединять их в общую систему, координировать двигательную и сенсорную деятельность. С ассоциативными зонами головного мозга и их функциями удобнее знакомиться при помощи таблицы.

| Отделы | Функции | Последствия поражения |

| Лобный | Высшая психическая деятельность – личностные характеристики, творчество, влечения | Утрата способности планировать и предвидеть, нарушение продуманного, целенаправленного поведения |

| Теменной | Формирование субъективной оценки окружающего пространства, получение представления о положении собственного тела и его перемещении | Утрата способности узнавать знакомые предметы при сохранении функциональности органов зрения |

| Височный | Речевая функция, распознавание и хранение речевой информации, воспроизводимой человеком и услышанной им | Утрата способности понимать чужую речь, невозможность распознавать слова при сохранении функциональности органов слуха |

Ассоциативные отделы, находящиеся в теменной доле, объединяют информацию, которая приходит от соматосенсорной системы. Соматосенсорная система образована рецепторами, обеспечивающими чувствительность, и центрами обработки информации, поддерживает сенсорные модальности, как температура, осязание, проприоцепция (ощущение своего тела – его положения, передвижения его частей), ноцицепция (физиологическая боль).

Ассоциативные отделы, находящиеся в височной части, отвечают за распознавание мелодий и разных сочетаний музыкальных звуков. Поле 37 позволяет запоминать слова. В височной части также содержатся центры сна, сновидений и памяти. Поле 39, расположенное на границе, разделяющей доли – височную, теменную, затылочную, содержит центр чтения, благодаря которому человек понимает письменный текст.

Патологии и признаки поражения отделов

Обширное поражение медиальных участков лобной доли провоцирует развитие абулии, которая проявляется замедленными реакциями, равнодушием, безучастностью к происходящему. При повреждении участка префронтальной орбитальной коры у пациента наблюдается отсутствие критической оценки собственного поведения, эмоциональная лабильность.

Двусторонняя травма в лобной области сопровождается признаками: ажитация, беспокойное поведение, навязчивость, многословие. Аномальное поведение является признаком деменции, которая развивается на фоне дегенеративных процессов, затрагивающих лобные доли. Повреждение мозгового вещества двигательной коры вызывает гемипарез или мышечную слабость.

Нарушения развиваются на стороне, противоположной местоположению патологического очага в мозге. Повреждение зрительного участка в одном полушарии приводит к развитию двухсторонней слепоты в половине поля обзора. Поражение поля 19 ассоциируется со зрительной агнозией – нарушением зрительного восприятия. Пациент видит предмет, но не может его распознать.

Информация, которая поступает через зрительный анализатор, не обрабатывается или обрабатывается неправильно, что приводит к невозможности различать знакомые предметы, лица людей. У таких больных нарушается цветовое восприятие – они не различают оттенки.

Повреждение поля 22 приводит к развитию музыкальной глухоты (нарушение восприятия музыкальных произведений), появлению слуховых галлюцинаций, нарушению реакций, ориентированных на слуховые раздражители. Поражение поля 41 сопровождается развитием корковой глухоты (невозможность восприятия звуковых сигналов).

Поражение поля 34 сопровождается нарушением восприятия запахов, в том числе обонятельными галлюцинациями. Патологические структурные изменения в нервной ткани поля 39 приводят к неспособности читать и писать. При повреждении ткани поля 37 человек не помнит названия предметов.

Зоны мозга разделяются на сенсорные и двигательные, а также ассоциативные – причем все участки взаимодействуют между собой. Каждый отдел наделен определенными функциями, которые в совокупности обуславливают высшую психическую и сложную двигательную деятельность.

Источник: akonit-med.ru