Искусство, как и наука, никогда не стояло на месте, и доказательством тому могут служить не только достижения творцов нашего времени. В начале ХХ века общество отреклось от многих устоев былой жизни, эта тенденция прослеживалась в моде, в законах, в социальных тенденциях и, конечно же, в литературе. В данной отрасли одними из наиболее нестандартных и инновационных на то время были обэриуты. Это некое объединение писателей, которые напрочь отказались от традиционных форм искусства, и сейчас мы разберемся в том, что же они взяли в качестве замены.

Знакомство с группой и ее творчеством

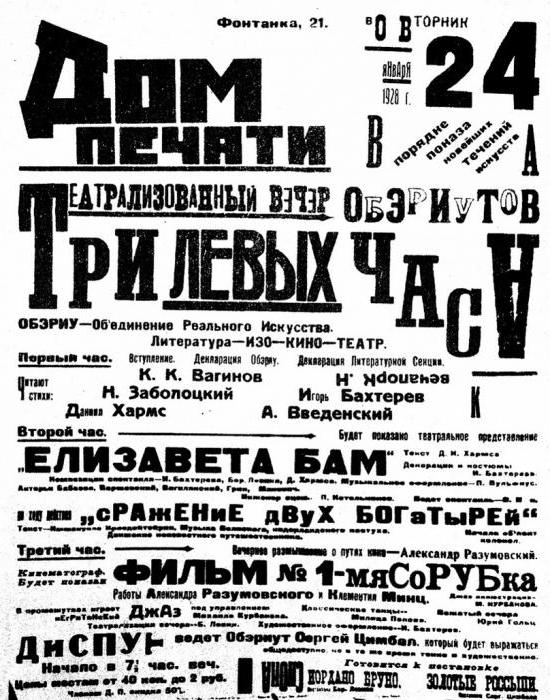

Итак, поэтическое объединение под названием ОБЭРИУ зародилось в Советской России, в городе Ленинграде. 24 января 1928 года в Доме Печати прошло собрание, получившее название «Три левых часа», все участники которого объявили о своем вступлении в нишу «левого» искусства.

Данная аббревиатура расшифровывается как «Объединение реального искусства», при этом буква «у» сюда добавлена лишь в качестве дополнения. Многие полагают, что эта деталь наглядно демонстрирует мировоззрение данных поэтов. В этот же день был опубликован и первый (и последний) манифест, в котором излагался отказ от привычных форм искусства и закреплялись новые литературные взгляды. Отныне творчество обэриутов становилось авангардным, в стихотворениях появлялась новая смысловая нагрузка, которая была ориентирована на экзистенциализм и прочие глобальные вопросы человечества.

ПОТОМУ ЧТО ПОТОМУ ВСЁ КОНЧАЕТСЯ НА У! | ОБЭРИУ как предтеча русского постмодернизма

История создания

Обэриуты – это собирательное название, которое было официально закреплено за поэтами в 1928 году, но стоит сказать, что данные тенденции в литературе появились задолго до этого времени. Старт формирования группы приходится на 1925 год, когда поэты Хармс, Введенский, Заболоцкий и Бахтерев объединились под общим псевдонимом «Чинари». Год спустя это название поменяли на «Левый фланг», а еще позднее сменили на «Академию левых классиков». В 1928 году 24 января вечером в Доме Печати состоялось собрание «Три левых часа», на котором окончательно было выбрано название – «Поэты-обэриуты», а также был закреплен список участников.

- Час первый – поэты вступают в группу: А. Введенский, Н. Заболоцкий, Д. Хармс, И. Бахтерев, К. Вагинов.

- Час второй – постановка пьесы по рассказу «Елизавета Бам», который написал Даниил Хармс.

- Час третий – просмотр смонтированного фильма «Мясорубка», который создал Александр Разумовский.

Участники и сторонники авангардного творчества

Собрание «Три левых часа» документально закрепило ядро ОБЭРИУ, его основу. Позднее сформировался состав, участники которого официально вступили в эту группу. Итак, с 1928 года обэриуты – это Д. Хармс, И. Бахтерев, К. Вагинов А. Введенский, Н. Заболоцкий, Ю. Владимиров, и Дойвбер Левин.

Творчество этих людей основывалось в первую очередь на отказе от «заумного» языка, от сложных литературных оборотов и приемов. В основе лежал гротеск, абсурд и алогизм. Конечно же, у общественных масс подобные тенденции вызывали негативную реакцию, в особенности у правящей верхушки страны. Однако среди людей творческих группа обэриутов нашла поддержку.

Строфы века: Обэриуты

Разделить их творческие взгляды смогли: писатель Евгений Шварц, поэт Николай Олейников, филолог Николай Харджиев, философы Леонид Липавский и Яков Друскин. Поддержка нашлась и со стороны художников: Павел Мансуров, Казимир Малевич, Павел Филонов, Владимир Стерлигов, а также челны сообщества МАИ, художницы Алиса Порет и Татьяна Глебова.

Философия

В своем манифесте писатели-обэриуты публично заявили: «Кто мы? Почему именно мы. Мы – поэты нового искусства и нового мироощущения. Смысл искусства и слова в нашем творчестве углубляется и значительно расширяется, но никак не разрушается. Любой предмет в первую очередь очищается от шелухи, литературной и обиходной, и лишь после становится творением».

Оплотом для поэтов стали такие принципы, как отсутствие логики, речевые и языковые аномалии, грамматические ошибки, фрагментарность, самоопровержение или релятивность. Суть последнего приема заключалась в том, что каждый последующий фрагмент текста опровергал предыдущий, который, в свою очередь, не изымался. Как пример можно рассмотреть рассказ «Голубая тетрадь номер 10», который написал Даниил Хармс. Начало его таково: «Был один рыжий человек…». После становится известно, что у этого человека не было ни волос, ни ушей, ни носа – ничего.

«Пятое значение»

Литераторам достоверно известно, что существует четыре значения предмета, среди которых эмоциональное, начертательное, эстетическое и целевое. Однако было необходимо создать нечто, что обеспечило бы сам факт существования предмета – так размышляли обэриуты.

Это должно было быть такое значение, которое освободило бы объект от различных условных связей и сделало бы его независимым. В теории данный аспект сложно постичь, так как данное творчество строится на абсурдных теориях, поэтому сейчас мы рассмотрим конкретный пример. Стихотворение Введенского «За кончик буквы взяв, я поднимаю слово шкаф» наглядно демонстрирует нам присутствие «пятого значения». Здесь любое слово можно рассматривать как отдельный предмет, а предмет, в свою очередь, как самостоятельное слово.

Творчество

Эксперименты обэриутов в области литературы достаточно разнообразны по своему подходу. Каждый отдельно взятый автор имеет свои «фишки», свой стиль и направленность. Объединяет поэтов, пожалуй, повсеместный алогизм, который напрочь разрушает стереотипы восприятия литературы.

Подобная тенденция заставляет нас смотреть на общую картину через призму гротеска, видеть ее совсем иначе, нежели в классическом варианте. Кроме того, отсутствие последовательности событий, нетипичные литературные приемы и многочисленные «ошибки» заставляют мозг читателя самостоятельно сопоставлять все части в общую картину. Ну а теперь пришло время ознакомиться с особенностями творчества одних из самых ярких представителей данной группы литераторов.

Александр Введенский – поэт-обэриут

Этот автор наиболее выдающийся среди представителей данного течения, и все благодаря тому, что его творчество максимально приближено к классике и легкое в восприятии. Главным образом Введенский работает со структурой самого языка. Его творения имеют привычные размеры (как у Пушкина, например), в них нет сложной рифмы, оборванных фраз и заумных терминов.

Лексика простая, речевые структуры весьма распространенные, слова рифмуются до боли просто, и это легко запоминается. Вроде бы в его стихах все прозрачно, грамотно и понятно, но что-то неуловимое не дает читателю окончательно осознать суть происходящего. Дело в том, что поэт использует абсолютно непредусмотренные речевые обороты, он сочетает слова, которые никогда ранее не стояли рядом, тем самым образовывая неформулируемый, неуловимый смысл.

Увы, стоял плачевный стул,

На стуле том сидел аул,

На нём сидел большой больной,

Сидел к живущему спиной.

Он видел речку и леса,

Где мчится стёртая лиса.

Хармс

Я шел зимою вдоль болота

В галошах,

В шляпе

И в очках.

Вдруг по реке пронесся кто-то

На металлических

крючках.

Я побежал скорее к речке,

А он бегом пустился в лес,

К ногам приделал две дощечки,

Присел,

Подпрыгнул

И исчез.

Проза Хармса

Этот обэриут прослыл в свое время не только как поэт, но и как писатель пьес и рассказов. Как и стихи обэриутов, проза Хармса носила абсурдный характер, была основана на бессмысленных словосочетаниях, событиях, которые не связаны друг с другом, и частой смене настроения. Примечательной чертой его рассказов стала бытовая тематика. До гротеска доводились различные жизненные ситуации, которые могли происходить в магазине, на вокзале, во время ужина или светского мероприятия. Любой диалог в произведениях автор представлял в жанре, который не имел названия, но был четко противоположным привычному нам стилю изложения.

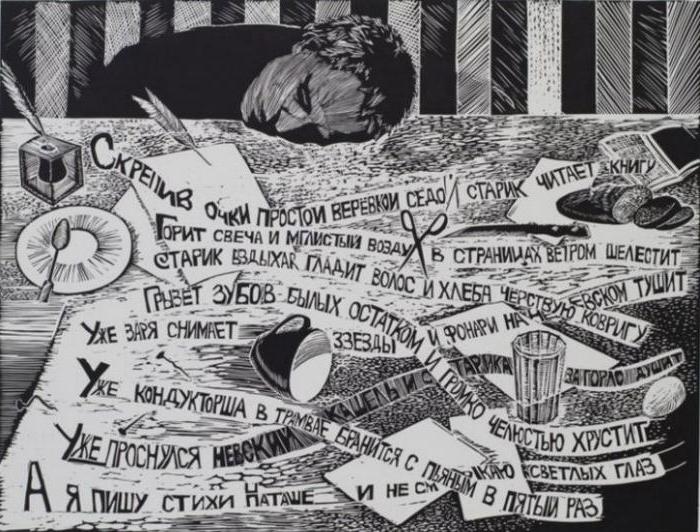

Николай Заболоцкий

Литературные творения Заболоцкого объединяют в себе непривычные и даже немного нелепые метафоры, которые, однако, объединяются в четкий смысл. Дочитав его стихотворение до конца, читатель осознает его суть и предмет, понимает, на что было направлено перо автора. Однако само произведение буквально переполнено гиперболами, нетипичными сравнениями, антропоморфностью не только животных, но и предметов быта, явлений природы. Стоит также отметить, что окончательная мысль или смысл стиха не всегда предсказуем. Произведения Заболоцкого одни из тех, которые будут держать вас в напряжении до последней минуты, и лишь в конце вы сможете понять, к чему были написаны все вышестоящие семантические формы.

Гляди: не бал, не маскарад,

Здесь ночи ходят невпопад,

Здесь от вина неузнаваем,

Летает хохот попугаем.

Николай Олейников

Поэзия данного обэриута имеет весьма глубокий и достаточно понятный читателю смысл. Невзирая на аллегории, метафоры и символизм, автор грамотно передает всю суть своей мысли и формирует ее в простые рифмованные стоки.

Во многом творчество Олейникова можно охарактеризовать как пародию, в которой он высмеивает различные слабости людей или системы, или же показывает нам изнанку бытия, поднимает крайне важные и даже трагические вопросы. Наиболее ярким его произведением считается «Таракан». Это стихотворение, которое рассказывает нам о трагической судьбе насекомого, который стал предметом для проведения опытов. Таракан ничтожен для человека, однако автор говорит нам, что он тоже живой, тоже имеет душу и хочет жить.

– Таракан сидит в стакане,

Ножку рыжую сосёт.

Он попался. Он в капкане.

И теперь он казни ждёт.

– Таракан к стеклу прижался

И глядит, едва дыша.

Он бы смерти не боялся,

Если б знал, что есть душа.

Критика современников

Существование объединения реального искусства ставило под угрозу новые политические и социальные тенденции советской России. В ведущих ленинградских издательствах участники этой группы получали многочисленные отказы, пресса умалчивала об их существовании, а впоследствии называла предателями, врагами и шпионами. В 1930 году прошло последнее публичное выступление, на котором зачитывались стихи обэриутов, а также проводилась развлекательная программа с участием фокусника Пастухова. В честь него вышла разгромная статья в газете «Смена», в которой данное действо назвали «заумным жонглерством», а всех причастных к нему – противниками пролетариата и заговорщиками. За ней последовали подобные отрицательные отзывы и рецензии, что побудило вскорости государственные органы перейти к решительным действиям.

Репрессии и преследования

В 1931 году объединение реального искусства официально перестало существовать. Хармса, Введенского и Бахтерева арестовали по государственному делу, после чего сослали без права на дальнейшее возвращение. Оставшиеся члены группы продолжали сотрудничать, однако уже не выступали и не издавались как ранее.

В заключении в 1941-1942 годах умерли Введенский и Хармс, а пришедшая на нашу землю война забрала жизни Левина и Липавского. Стоит упомянуть, что Николая Олейникова расстреляли еще в 1937 году. Оставшиеся обэриуты оказались в заблокированном Ленинграде, который постоянно подвергался штурму и нападениям со стороны фашистов.

В этих условиях были утрачены многочисленные наработки авторов, сгорали и терялись целые пьесы, сборники стихотворений и отдельные наработки. Из-за этих событий единственным взрослым сочинением Юрия Владимирова, которое дошло до наших дней, стало «Физкультурник». Недетские произведения Левина были полностью утрачены, как и прозаические творения Введенского, в том числе культовый рассказ «Убийцы вы дураки».

«Оттепель»

После 1956 года народ постепенно начал воскрешать некогда погубленное творчество великих поэтов и писателей. Начали издаваться детские стихотворения Хармса и Введенского. Они печатались не только в России, но и на Западе благодаря усилиям Владимира Эрля и Михаила Мейлаха.

Окончательно запрет на творчество обэриутов был снят в годы перестройки, когда советская цензура утратила свое значение и творческий диапазон значительно расширился. Стоит сказать, что один из поэтов данной группы – Игорь Бахтерев, сумел протянуть все эти годы и сохранил свои творческие навыки вплоть до момента смерти в 1996 году. Его работы начали издавать еще в 70-х годах, при этом печатались не только старые наработки, но и новые произведения. В 80-е и в первой половине 90-х он продолжал сочинять, при этом не изменяя авангардному стилю.

Обэриуты для детей

В силу того, что писатели объединения реального искусства постоянно находились под колпаком угроз и репрессий со стороны правительства, многие из них перешли, так сказать, в детскую нишу творчества. В частности, Введенский, Хармс, Бахтерев, Владимиров и Заболоцкий активно писали стихи для детворы, которые были более простыми и понятными, нежели творения для взрослой публики. Но, как ни странно, даже в столь невинных на первый взгляд творениях заключался трагический или же сатирический замысел авторов. впоследствии это стало одной из причин, по которым произвели арест главных активистов литературной группы.

Источник: fb.ru

Поэты обэриуты

ОБЭРИУ́ – сообщество поэтов, писателей и деятелей искусства, существовавшее в Ленинграде в конце 20-х-начале 30-х годов. Название расшифровывается как Объединение реального искусства. Буква «У» к аббревиатуре была добавлена из озорства. На вопрос: «Почему вы называетесь ОБЭРИУ?» участники объединения лукаво отвечали: «Потому что заканчивается на «У»!»

- 1 История создания

- 2 Философия и взгляды

- 3 Поэты–обэриоты

- 4 Распад

История создания

Ещё до появления в литературе ОБЭРИУ существовало негласное сообщество, у истоков которого стояли А. Введенский, Я. Друскин и Л. Липавский. Позднее к ним присоединились Д. Хармс и Н. Олейников. Иногда участники кружка называли себя «чинарями». Слово «чинарь» (от слова «чин») придумал А. Введенский, и с 1925 г. по 1927 г. он подписывался под своими стихами не иначе как «чинарь-авторитет бессмыслицы». Д. Хармс именовался «чинарем-взиральником».

Веселые и молодые чинари обсуждали вопросы науки, искусства, литературы и богословия, экспериментировали с рифмой и ритмом, отрицали официоз и литературную приглаженность, а присущий им нигилизм носил юмористический характер.

К 1926 г. сформировалось ядро будущего объединения. В него вошли А. Введенский, Д. Хармс, Н. Заболоцкий, И. Бехтерев. Вначале группа носила название «Левый фланг», потом была переименована в «Академию левых классиков», и наконец – ОБЭРИУ.

Официальной датой образования сообщества считается 24 января 1928 г. В этот день в Ленинградском Доме печати состоялся творческий вечер «Три левых часа», который состоял из трех частей:

- час первый – со своими произведениями перед публикой выступали поэты А. Введенский, Д. Хармс, Н. Заболоцкий, К. Вагинов, И. Бахтерев;

- час второй – зрителям был показан спектакль по пьесе Д. Хармса «Елизавета Бам»;

- час третий – демонстрация монтажного фильма «Мясорубка».

Травля обэриутов началась уже во время проведения вечера. По свидетельству И. Бахтерева во время спектакля за кулисы ворвался театральный критик Моисей Падво и, угрожая звонком в НКВД, потребовал остановить представление. Его слушать никто не стал, он выполнил угрозу, но по его звонку никто не приехал.

На следующий день в «Красной газете» вышла разгромная статья, посвященная вечеру. Автор, Лидия Лесная, описывала мероприятие крайне негативно, а пьесу «Елизавета Бам» она охарактеризовала как откровенный до цинизма сумбур.

Философия и взгляды

Обэриуты были своего рода литературными бунтарями. Они отрицали традиционные формы искусства и считали, что традиционные методы изображения действительности безнадежно устарели. В своем манифесте они заявляли:

«Кто мы? И почему мы? Мы, обэриуты, — честные работники своего искусства. Мы — поэты нового мироощущения и нового искусства. Мы — творцы не только нового поэтического языка, но и созидатели нового ощущения жизни и ее предметов. Наша воля к творчеству универсальна: она перехлестывает все виды искусства и врывается в жизнь, охватывая ее со всех сторон.

И мир, замусоренный языками множества глупцов, запутанный в тину «переживаний» и «эмоций», — ныне возрождается во всей чистоте своих конкретных мужественных форм. Кто-то и посейчас величает нас «заумниками». Трудно решить, — что это такое — сплошное недоразумение или безысходное непонимание основ словесного творчества? Нет школы более враждебной нам, чем заумь.

Люди реальные и конкретные до мозга костей, мы — первые враги тех, кто холостит слово и превращает его в бессильного и бессмысленного ублюдка. В своем творчестве мы расширяем и углубляем смысл предмета и слова, но никак не разрушаем его. Конкретный предмет, очищенный от литературной и обиходной шелухи, делается достоянием искусства.

В поэзии — столкновение словесных смыслов выражает этот предмет с точностью механики. Вы как будто начинаете возражать, что это не тот предмет, который вы видите в жизни? Подойдите поближе и потрогайте его пальцами. Посмотрите на предмет голыми глазами, и вы увидите его впервые очищенным от ветхой литературной позолоты.

Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты «не-реальны» и «не-логичны»? А кто сказал, что житейская логика обязательна для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной женщины, несмотря на то что, вопреки анатомической логике, художник вывернул лопату своей героини и отвел ее в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать…»

Поэты–обэриоты

В группу ОБЭРИУ входили такие авторы как:

Александр Введенский. Был назван в честь благоверного князя Александра Невского, но сам себя считал себя похожим на Пушкина. В школьные годы особым усердием не отличался: имел тройки по обществознанию, немецкому языку и математике. В самодеятельности играл Хлестакова. Любил жить в гостиницах и слыл заядлым картежником.

В 1941 году был арестован и умер от плеврита на этапе в Казань.

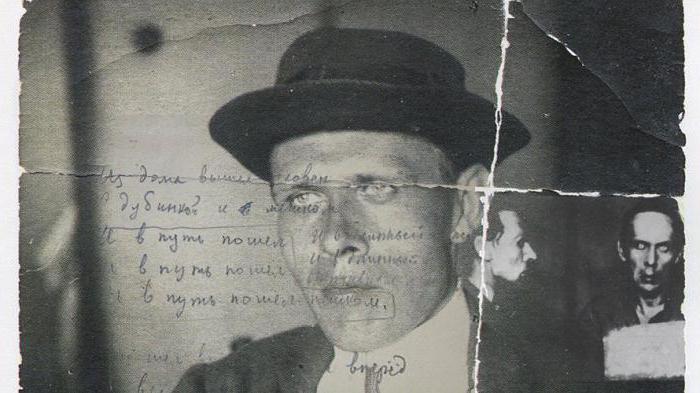

Даниил Хармс (наст. фамилия Ювачёв). Онователь ОБЭРИУ. Среди обэриутов был «самым высоким, долговязым, с весьма серьезным лицом». В 1928 г. разгуливал по Невскому проспекту в пилотке с «ослиными ушами» и «с тросточкой, увенчанной старинным клаксоном», пугая прохожих. Любил сочинять и рассказывать абсурдистские история о своем рождении. Был репрессирован, скончался в тюремной больнице в феврале 1942 г.

Николай Заболоцкий. На собраниях обэриутов играл в триктрак и напевал при этом песенку: «Один адъютант имел аксельбант, а другой адъютант не имел аксельбант». Вел переписку с К. Циолковским. Нарисовал рисунок, изображающий бегущего слона, повесил его дома и назвал «Чаяние». В 1938 г. был арестован и осужден по обвинению в антисоветской пропаганде.

Провел 8 лет в сталинских лагерях. По возвращении продолжил заниматься творчеством. Скончался в 1958 г. от инфаркта.

Игорь Бахтерев. Придумал название ОБЭРИУ. Один из организаторов театра «Радикс». Участвовал в подготовке творческого вечера «Три левых часа». Оставался верен идеям ОБЭРИУ даже после распада объединения. Умер в 1996 г.

Юрий Владимиров. Происходил из рода Брюлловых. Самый молодой из обэриутов, которого С. Маршак назва́л однажды «вдохновенным мальчишкой». Хармс же в своих записках часто величал его «дубиной». Имел свою яхту в Ленинградском яхт-клубе, ходил с товарищами под парусом.

Умер в 1931 г. от туберкулеза.

Дойвбер Левин. Получил от друзей прозвище «Боба». В детстве говорил только на идише. В произведениях для детей писал о горестях и ужасах Гражданской войны. Ему принадлежит фраза: «Кончено!

В мире погасли все фонари». Погиб в бою осенью 1941 г.

Николай Олейников. Среди обэриутов звался «оглашенным». Зимой носил боксерские ботинки. По поводу установленного дома телефона сокрушался: «Телефон стоит уже три дня, и до сих пор я не заметил, чтобы он приносил счастье». Однажды выиграл у Введенского в карты и в качестве выигрыша изрезал пиджак соперника на ленты. Расстрелян в 1937 г.

Константин Вагинов. Страстный коллекционер. Собирал папиросные коробки, старинные монеты, конфетные обертки, этикетки от продуктов. Дал своим героям фамилии Тептелкин, Свистонов и Психачев. Несмотря на упоминание в манифесте ОБЭРИУ участвовал только в знаменитом вечере «Три левых часа».

Умер в 1934 г. от туберкулеза.

К обэриутам были близки философы Я. Друскин и Л. Липавский, художники К. Малевич, П. Мансуров, В. Стерлигов, писатель Е. Шварц, поэт Н. Олейников, филолог Н. Харджиев, художницы А. Порет и Т. Глебова.

Распад

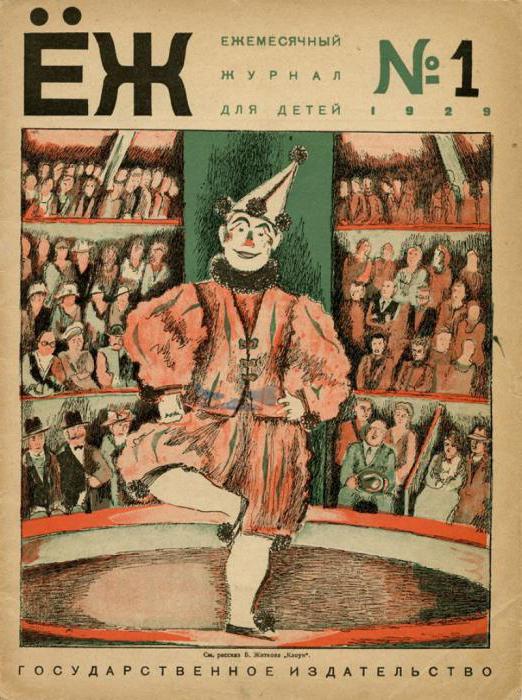

Постоянные нападки со стороны официозной критики, невозможность печататься и выступать привели к тому, что некоторые из участников объединения (Хармс, Введенский, Владимиров) переместились в сферу детской литературы. По приглашению С. Маршака они сотрудничали с журналами «Чиж» и «Еж».

1 апреля 1930 г. состоялось последнее публичное выступление обэриутов, откликом на которое стала статья Л. Нильвича (Никольского), опубликованная в газете «Смена». Автор клеймил молодых поэтов, называя их творчество «заумным жонглерством» и «поэзией классового врага».

1931 год стал последним годом существования ОБЭРИУ, когда Введенского, Хармса и Бахтерева арестовали по обвинению в антисоветской пропаганде и сослали. Во время войны и блокады Ленинграда многие архивы были утрачены. Интерес к поэзии обэриутов возродился после 1956 г. Начиная со второй половины 80-х годов, их произведения широко издавались в Советском Союзе и продолжают печататься в России.

Источник: pishi-stihi.ru

Литературная группа ОБЭРИУ

ОБЭРИУ — так называли себя представители литературной группы поэтов, писателей и деятелей культуры, организованной при Ленинградском Доме печати, директор которого Н. Баскаков довольно доброжелательно относился к представителям «левого» искусства. Этот термин произошел от сокращенного названия «Объединение реального искусства» (ОБЭРИУ), причем буква «у» была добавлена в аббревиатуру как принято сейчас выражаться, «для прикола», что как нельзя нагляднее демонстрирует суть творческого мировоззрения участников группы.

Датой образования ОБЭРИУ считается 24 января 1928 года, когда в Ленинградском Доме печати состоялся вечер «Три левых часа». Именно на нем обэриуты впервые заявили об образовании группы, представляющей «отряд левого искусства». В ОБЭРИУ вошли И. Бахтерев, А. Введенский, Д. Хармс (Ювачев), К. Вагинов (Вагенгейм),Н.

Заболоцкий, писатель Б. Левин. Хотя состав группы менялся: после ухода Вагинова к ней присоединились Ю. Владимиров и Н. Тювелев. К обэриутам были близки Н. Олейников, Е. Шварц, а также художники К. Малевич и П. Филонов.

Тогда же увидел свет первый (и последний) манифест нового литературного объединения, в котором декларировался отказ от традиционных форм поэзии, излагались взгляды обэриутов на различные виды искусства. Там же было заявлено, что эстетические предпочтения членов группы находятся в сфере авангардного искусства.

Следует добавить, что еще до появления в литературе обэриутов возникло неофициальное литературно-философское содружество, участники которого — Введенский, Хармс и Л. Липавский — называли себя «чинарями».

«Слово „чинарь“ придумано А. И. Введенским — пишет друг обэриутов, литературовед Яков Друскин. — Произведено оно, я думаю, от слова „чин“; имеется в виду, конечно, не официальный чин, а духовный ранг. С 1925 до 1926 или 1927 года Введенский подписывал свои стихи: „Чинарь авторитет бессмыслицы“, Даниил Иванович Хармс называл себя „чинарем-взиральником“. »

«Чинари» писали в авангардистском духе, присущий им «нигилизм» носил юмористический характер. Они были противниками официоза и литературной приглаженности. Но первые эксперименты «чинарей» с рифмой и ритмом, а главное — со смыслами слов имели успех лишь в узком дружеском кругу. Их опусы не только не печатали, но и подвергали насмешкам и освистанию на выступлениях.

Один из таких скандалов едва не закончился плачевно, когда ведущая ленинградская газета опубликовала разгромную статью о происшествии, омрачившем собрание литературного кружка Высших курсов искусствоведения. В ней было подчеркнуто, что поэты не просто нахулиганили, но и оскорбили советское (!) высшее учебное заведение. К счастью, в тот раз инцидент не получил никакого продолжения.

После этого, решив расширить свой состав, «чинари» образовали литературную группу, которую первоначально хотели назвать «Академия левых классиков». Но в результате получилось то, что получилось,— ОБЭРИУ.

Обэриуты попытались в конце 1920-х годов вернуться к некоторым традициям русского модернизма, в частности футуризма, обогатив их гротескностью и алогизмом. Они культивировали поэтику абсурда, предвосхитив европейскую литературу абсурда, по крайней мере, на два десятилетия.

Поэтика обэриутов основывалась на понимании ими слова «реальность». В Декларации ОБЭРИУ говорилось: «Может быть, вы будете утверждать, что наши сюжеты „не-реальны“ и „не-логичны“? А кто сказал, что „житейская“ логика обязательна для искусства? Мы поражаемся красотой нарисованной женщины, несмотря на то, что, вопреки анатомической логике, художник вывернул лопатку своей героине и отвел ее в сторону. У искусства своя логика, и она не разрушает предмет, но помогает его познать».

«Истинное искусство,— писал Хармс,— стоит в ряду первой реальности, оно создает мир и является его первым отражением». В таком понимании искусства обэриуты являлись «наследниками» футуристов, которые также утверждали, что искусство существует вне быта и пользы.

С футуристами соотносится обэриутская эксцентричность и парадоксальность, а также антиэстетический эпатаж, который в полной мере проявлялся во время публичных выступлений.

Выступления обэриутов проходили повсеместно: в Кружке друзей камерной музыки, в студенческих общежитиях, в воинских частях, в клубах, в театрах и даже в тюрьме. В зале развешивались плакаты с абсурдистскими надписями: «Искусство — это шкап», «Мы не пироги», а в концертах почему-то участвовали фокусник и балерина.

Желая положить конец выступлениям обэриутов, ленинградская молодежная газета «Смена» поместила статью с подзаголовком «Об одной вылазке литературных хулиганов», в которой прямо говорилось, что «литературные хулиганы» (т. е. обэриуты) ничем не отличаются от классового врага. Автор заметки (некто Л. Нильвич) воспроизводит, по всей вероятности, фрагменты реальной дискуссии, имевшей место во время выступления обэриутов в студенческой аудитории: «. Владимиров [Юрий Владимиров, самый молодой обэриут] с неподражаемой наглостью назвал собравшихся дикарями, которые, попав в европейский город, увидели там автомобиль. Левин заявил, что их „пока“ (!) не понимают, но что они единственные представители (!) действительно нового искусства, которые строят большое здание. — Для кого строите? — спросили его. — Для всей России, — последовал классический ответ. »

В этой же статье, разумеется, в негативном контексте, говорилось о прозе Левина.

Нападки со стороны официозной критики, невозможность печататься заставили некоторых обэриутов (Введенский, Хармс, Владимиров и др.) переместиться в сферу детской литературы. По предложению С. Маршака они начали сотрудничать с детской редакцией ленинградского Госиздата, где с конца 1928 г. стал выходить забавный журнал для школьников «Еж» (Ежемесячный журнал), а несколько позже — «Чиж» (Чрезвычайно интересный журнал), для младшего возраста. Здесь большую роль сыграл Н. Олейников, который, формально не являясь членом группы, творчески был близок ей. Будучи главным редактором «Ежа», он привлек обэриутов к работе в журнале. В 1930-е годы, с началом идеологической травли, тексты для детей были единственными публикуемыми произведениями обэриутов.

Однако и в этой нише они продержались недолго. Свободное художественное мироощущение абсурдистов-обэриутов, их неумещаемость в контролируемые рамки не могли не вызвать недовольства властей. Вслед за резкими откликами на их публичные выступления в печати прошла «дискуссия о детской литературе», где подверглись жестокой критике К. Чуковский, С. Маршак и другие идеологически невыдержанные писатели, в том числе молодые авторы детской редакции Ленгиза. После этого группа обэриутов перестала существовать как объединение. В конце 1931 года Хармс, Введенский и некоторые другие сотрудники редакции были арестованы.

В предисловии к Полному собранию сочинений А. Введенского, вышедшему в Америке, его редактор и составитель М. Мейлах пишет: «Неприемлемая в условиях тридцатых годов и официально приравненная к контрреволюции позиция поэтов-обэриутов не могла, конечно, не играть своей роли. Известно, во всяком случае, что, несмотря на предъявленные им обвинения в контрреволюционной деятельности по 58 статье, шли они по „литературному отделу“ ГПУ, и им инкриминировалось, что они отвлекают людей от задач строительства своими „заумными стихами“».

Что касается зауми, то ее новая власть не жаловала особенно рьяно (хотя это изобретение А. Крученых, по принадлежности — футуриста, чьи соратники активно поддержали эту самую власть). В начале 1920-х годов к заумному творчеству обращается поэт и теоретик Александр Туфанов, на короткое время к нему примкнули будущие обэриуты Хармс и Введенский, что позволило Туфанову в 1925 году образовать «Орден Заумников». И хотя Хармс и Введенский вскоре перешли от зауми фонетической к алогизму и абсурду, это не помешало ОГПУ провести в 1931 году обэриутов и Туфанова по одному делу о зауми как подрывной работе против советской власти.

Заумь была изведена под корень. По приговору от 21 марта 1932 года Туфанов получил пять лет концлагеря. Был уничтожен И. Терентьев, талантливый ученик А. Крученых. Сам же основатель зауми чудом уцелел, но до конца своих дней был полностью выведен из литературного процесса.

Хармс, Введенский и Бахтерев полгода провели в тюрьме на Шпалерной (питерской Лубянке), а затем были сосланы в Курск Хармса приговорили к трем годам заключения, а Бахтерев и Введенский на несколько лет были лишены прав проживания в Московской, Ленинградской областях, а также в крупных городах.

В 1933—1934 гг. вернувшиеся в Ленинград обэриуты продолжали встречаться, несмотря на то, что литературная группа распалась. Их беседы были записаны литератором Л. Липавским и составили не опубликованную при жизни обэриутов книгу «Разговоры». Так же не был издан при жизни авторов коллективный сборник обэриутов «Ванна Архимеда».

Судьба всех участников группы была на редкость печальной: арестованы были почти все, одни расстреляны, другие прошли через лагеря, третьи были репрессированы, погибли в заключении.

Первым покинул ряды обэриутов Ю. Владимиров, самый молодой из них (умер от туберкулеза в 1931 г., в возрасте 22 лет).

К. Вагинов умер в Ленинграде 26 апреля 1934 г. Вскоре после смерти писателя была арестована его мать; тогда-то выяснилось, что имелся ордер и на арест самого Вагинова.

Н. Олейников вместе с другими детскими писателями Ленинграда арестован в 1937 г. по следам убийства Кирова. Расстрелян в тюрьме 24 ноября 1937 г. Официально датой его смерти было объявлено 5 мая 1942 г., от тифа.

Н. Тювелев был арестован в 1938 г. и погиб. Н. Заболоцкий арестован в 1938 г. и сослан в ГУЛАГ, в Сибирь, позднее — ссылка в Казахстан. Освобожден после войны. Б. Левин погиб в 1941 г. у села Погостье недалеко от Ленинграда.

А. Введенский после ссылки переехал в Харьков в 1936-м. Был вновь арестован в 1941 г. Умер при неизвестных обстоятельствах. Точное время и место его гибели неизвестны. Видимо, это произошло на железной дороге между Воронежем и Казанью, где он, мертвый или полуживой от дизентерии, был выброшен из вагона, а может быть, ослабевший, застрелен конвоем. Официальная дата смерти Введенского — 20 декабря 1941 г.

Д. Хармс вторично подвергся аресту в августе 1941 г. и после недолгого рассмотрения своего дела был направлен в психиатрическую больницу, где и умер 2 февраля 1942 г.

И. Бахтерев уцелел ценой отказа от всяких попыток обнародовать что-либо непонятное.

Хармс и Введенский, чьи творческие установки лежали в основе поэтики обэриутов, при всем различии их литературной манеры имели одну общую черту: и алогичность Хармса, и «бессмыслица» Введенского были призваны демонстрировать, что только абсурд передает бессвязность жизни и смерти в постоянно меняющемся пространстве и времени Проводимые в стране новой властью абсурдные социальные преобразования, современниками которых оказались обэриуты, подтверждали актуальность их художественно-философских установок.

Источник: poetrysilver.ru