Аннотация: Основные свойства, достоинства и недостатки объектно-ориентированного подхода. Описание и использование объектов. Экземпляры объектов. Описание полей и методов. Директивы public и private.

Презентацию к данной работе Вы можете скачать здесь.

Объектно-ориентированное программирование ( ООП ) представляет собой дальнейшее развитие идей структурного программирования, основной целью которого является создание программ простой структуры. Это достигается за счет разбиения программы на максимально обособленные части.

Структурная программа состоит из совокупности подпрограмм, связанных с помощью интерфейсов. Подпрограмма работает с данными, которые либо являются локальными, либо передаются ей в качестве параметров. Каждая подпрограмма предназначена для работы с определенными типами данных. Ошибки часто связаны с тем, что в подпрограмму передаются неверные данные.

Естественный путь избежать таких ошибок — связать в одно целое данные и все подпрограммы, которые предназначены для их обработки. Эта идея лежит в основе ООП : из предметной области выделяются объекты, поведение и взаимодействие которых моделируются с помощью программы.

Вся суть объектно-ориентированного программирования

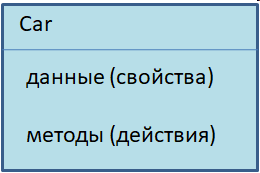

Принципы ООП проще всего понять на примере программ моделирования. В реальном мире каждый предмет или процесс обладает набором статических и динамических характеристик, иными словами, свойствами и поведением. Поведение объекта зависит от его состояния и внешних воздействий. Например, если в объекте «автомобиль» повернуть руль, изменится положение колес, а если в баке нет бензина, автомобиль никуда не поедет.

Понятие объекта в программе совпадает с обыденным смыслом этого слова: объект представляется как совокупность данных, характеризующих его состояние, и процедур их обработки, моделирующих его поведение. Вызов процедуры часто называют посылкой сообщения объекту.

При создании объектно-ориентированной программы предметная область представляется не в виде данных и обрабатывающих эти данные подпрограмм, как при процедурном подходе, а в виде совокупности объектов. Выполнение программы состоит в том, что объекты обмениваются сообщениями. Это позволяет использовать при программировании понятия, более адекватно отражающие предметную область.

При представлении реального объекта с помощью программного необходимо выделить в первом его существенные особенности. Их список зависит от цели моделирования . Например, объект «крыса» с точки зрения ветеринара, дачника или, скажем, повара будет иметь совершенно разные характеристики. Выделение существенных с точки зрения рассмотрения свойств называется абстрагированием. Таким образом, программный объект — это абстракция .

Важным свойством объекта является его обособленность. Чтобы пользоваться подпрограммой, достаточно знать только ее заголовок ( интерфейс); объект тоже используется только через интерфейс — обычно это совокупность интерфейсов его подпрограмм. Детали реализации объекта, то есть внутренние структуры данных и алгоритмы их обработки, скрыты от пользователя и недоступны для непреднамеренных изменений.

ООП за 5 минут что такое объектно-ориентированное программирование

Скрытие деталей реализации называется инкапсуляцией (от слова «капсула»). Ничего сложного в этом понятии нет: ведь и в обычной жизни мы пользуемся объектами через их интерфейсы. Сколько информации пришлось бы держать в голове, если бы для просмотра новостей надо было знать устройство телевизора!

Таким образом, объект является «черным ящиком», закрытым по отношению к внешнему миру. Это позволяет представить программу в более укрупненном виде — на уровне объектов и их взаимосвязей, а следовательно, управлять большим объемом информации и успешно отлаживать более сложные программы.

Сказанное выше можно сформулировать более кратко и строго: объект — это инкапсулированная абстракция с четко определенным интерфейсом.

Инкапсуляция позволяет изменить реализацию объекта без модификации основной части программы, если его интерфейс остался прежним (например, при необходимости изменить способ хранения данных с массива на стек ). Простота модификации, как уже отмечалось, является важным критерием качества программы.

Кроме того, инкапсуляция позволяет использовать объект в другом окружении и быть уверенным, что он не испортит не принадлежащие ему области памяти, а также создавать библиотеки объектов для применения во многих программах.

Каждый год в мире пишется огромное количество новых программ, и важнейшее значение приобретает возможность повторного использования кода. Для структурных программ она сильно ограничена: любую подпрограмму либо можно использовать без изменений, либо надо переписывать. Преимущество объектно-ориентированного программирования состоит в том, что для любого объекта можно определить наследников, корректирующих или дополняющих его поведение. При этом нет необходимости иметь доступ к исходному коду родительского объекта.

Наследование позволяет создавать иерархии объектов. Иерархия представляется в виде дерева, в котором более общие объекты располагаются ближе к корню, а более специализированные — на ветвях и листьях. Наследование облегчает использование библиотек объектов, поскольку программист может взять за основу объекты из библиотеки и создать их наследников с требуемыми свойствами. В Паскале любой объект может иметь одного предка и произвольное количество потомков.

Применение ООП позволяет писать гибкие, расширяемые, хорошо читаемые программы. Во многом это обеспечивается благодаря полиморфизму, под которым понимается возможность во время выполнения программы с помощью одного и того же имени выполнять разные действия или обращаться к объектам разного типа. Чаще всего понятие полиморфизма связывают с механизмом виртуальных методов.

Подводя итог сказанному выше, сформулирую преимущества ООП :

- использование в программах понятий, более близких к предметной области;

- более простая структура программы в результате инкапсуляции, то есть объединения свойств и поведения объекта и скрытия деталей его реализации;

- возможность повторного использования кода за счет наследования;

- сравнительно простая возможность модификации программы;

- возможность создания библиотек объектов.

Эти преимущества проявляются при создании программ большого объема и классов программ. Однако создание объектно-ориентированной программы представляет собой весьма непростую задачу, поскольку в процесс добавляется этап разработки иерархии объектов, а плохо спроектированная иерархия приводит к появлению сложных и запутанных программ.

Чтобы эффективно использовать готовые объекты, необходимо освоить большой объем достаточно сложной информации. Нашу задачу облегчает то, что объектная модель Паскаля по сравнению с другими языками является упрощенной. Тем не менее на ее примере удобно изучить основные положения ООП , не увязнув в многообразии возможностей и деталей.

Источник: intuit.ru

Концепция ООП простыми словами

У многих начинающих программистов концепция ООП вызывает недоумение и вопрос: зачем она нужна? Я же уже умею писать программы: оперировать данными, создавать циклы, прописывать условия, вызывать функции и тем самым писать программы практически любой сложности? Разве этого мало? Этого было достаточно до 1960-x гг. когда, в общем то и зародилась эта концепция ООП.

Даже можно сказать, что вплоть до начала 1990-х программисты могли свободно обходиться без ООП, пока оно не стало доминирующим направлением и внедрено в самый популярный (на тот момент) язык программирования С++. Так что же это такое и почему сейчас знать ООП должен каждый, уважающий себя, начинающий программист?

Я постараюсь ответить на все эти вопросы, не прибегая к конкретному языку программирования, то есть, в целом разъяснить концепцию ООП – общую для всех языков программирования. И начну с того, что почти всегда в программах мы оперируем объектами данных. Например, создается программа по учету животных, в частности, котов и кошек. Значит, здесь мы имеем дело с объектом коты (Cats). И было бы хорошо все данные, связанные с котами, представлять в программе как единое целое. Как раз это можно сделать с помощью класса:

Здесь класс можно воспринимать, как шаблон, по которому будут формироваться данные о котах. В этом шаблоне есть три свойства: порода, имя и возраст. Программист сам решает, сколько и какие свойства будет содержать класс. Я решил, для примера, пусть будут такие. А вот конкретные коты – это объекты данного класса:

И таких объектов может быть множество. То есть, объекты создаются по образу и подобию шаблона – класса, в данном случае Cats. Далее в программе мы можем работать с этими объектами-котами, как с единым целым.

Вообще, класс может содержать не только свойства, то есть, данные, но и методы – набор функций, определенные для работы с классом и его объектами. То есть, класс может описывать некий алгоритм, фрагмент программы, присущий именно этому объекту. Например, в классе можно определить метод (функцию), которая бы рисовала кота на экране устройства. Пусть, для примера, она называется draw():

Тогда у каждого объекта этого класса можно будет вызывать метод draw() и на экране будет рисоваться соответствующий кот. Видите, как удобно можно оперировать объектами на уровне классов. И это только начало.

Разумеется, таких методов в классах может быть сколько угодно. И они, как правило, имеют доступ ко всем свойствам текущего класса и объекта. В результате, в рамках одного класса можно сформировать полноценную программу, которая часто работает независимо в каждом объекте этого класса.

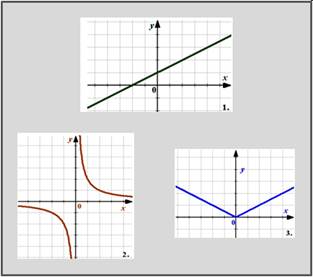

Чтобы это было понятнее, приведу пример из своей практики, когда я впервые применил ООП и был этим очень доволен. Как то мне понадобилось вывести в одном окне несколько независимых графиков функций:

Тогда я определил класс Graphs для отображения и манипулирования графиками (перемещение, изменение масштаба и прочее). А, затем, каждый конкретный график стал просто объектом этого класса.

Благодаря этому, у меня в программе один блок кода отвечал за независимое отображение сразу нескольких графиков в окне программы. И это было здорово!

Инкапсуляция

Итак, мы теперь представляем себе, что такое класс и что такое объекты класса. Сделаем следующий шаг и отметим, что класс вообще должен восприниматься как единая, целостная конструкция, все внутренние манипуляции с его данными должны быть сокрыты в этом классе и в идеале недоступны извне. То есть, программисты, использующие его, не могли бы обращаться ко всем его данным и методам, а только к некоторым – разрешенным.

Это, как с реальными вещами. Например, когда мы покупаем автомобиль, то нам важно как им управлять, какие у него характеристики, но совершенно не имеет значения, как работает двигатель, почему крутятся колеса, из чего сделаны стекла, как взаимодействуют между собой все его агрегаты и прочее и прочее. Пользователю автомобиля главное, чтобы он безупречно работал и довозил его с комфортом из п. А в п. Б.

То есть, машина в целом, это некая капсула, которая внутри себя скрывает огромное количество разных узлов, взаимодействующих между собой. И, в идеале, нам совершенно не важен их внутренний алгоритм функционирования. Важен конечный результат – завели и поехали!

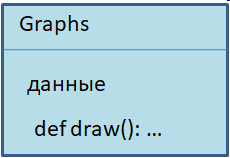

Та же идея заложена и в классах. Они вроде капсулы, которая содержит в себе данные и методы, которые и определяют внутренний алгоритм функционирования данного класса:

И чтобы пользователь класса не мог случайно или намеренно вмешаться в его внутреннюю работу, данные и методы можно скрывать. То есть, к скрытым данным и методам нельзя напрямую обращаться извне, только внутри класса. Такой механизм в ООП называется инкапсуляцией. Благодаря инкапсуляции класс становится единым целым, а работа с ним возможна только через разрешенные (публичные) свойства и методы.

Например, в автомобиле такие разрешенные методы – это руль, коробка передач, педали газа и тормоза и прочее, чем мы можем управлять во время движения. А все остальное, лишнее для нас, скрыто внутри. И по большому счету, нам не важно, как именно достигается результат, главное, чтобы ехали! Это и есть идея инкапсуляции в ООП.

Наследование

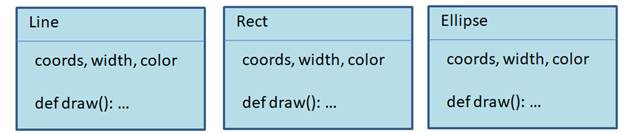

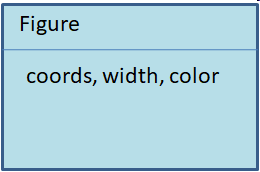

Следующая важная идея ООП – наследование классов. Наследование позволяет как бы вынести «за скобки» общее для разных классов. Я часто здесь привожу пример с разработкой графического редактора, в котором можно рисовать графические примитивы: линии, прямоугольники, эллипсы и другие фигуры. С точки зрения ООП каждый такой примитив удобно представить своим классом:

Но, очевидно, в этих классах будут общие свойства: coords, width и color. Получаем дублирование кода, то есть, нарушение принципа DRY – не повторяйся. Именно эти общие свойства целесообразно вынести в общий для всех них базовый класс Figure:

Но, чтобы данные и методы класса Figure появлялись в дочерних классах Line, Rect и Ellipse, необходимо унаследовать их от класса Figure. То есть, благодаря механизму наследования классов, мы можем использовать ранее созданные классы и расширять их функциональность. В нашем примере, есть класс Figure, который только хранит данные. А унаследованные, дочерние классы расширяют его функциональность и выполняют рисование конкретных графических примитивов.

Полиморфизм

Наконец, последняя важная концепция ООП – полиморфизм. Это необычное слово, применительно к классам и объектам означает, что мы можем единым образом работать с разными типами данных. Вообще, в программировании различают два вида полиморфизма. Это, так называемый, Ad hoc полиморфизм и параметрический полиморфизм. Первый, Ad hoc существовал еще до появления ООП и реализовывался через перегрузку функций и приведение различных типов данных.

double abs(double x) { return (x 0) ? –x : x } int abs(int x) { return (x 0) ? –x : x }

Я не буду на нем подробно останавливаться, тем более, что в Python он не используется. А вот второй, параметрический, это очень классная вещь.

Я снова вернусь к примеру с графическим редактором, где у нас было три класса с одним базовым Figure. В базовый класс я также добавил метод draw() и вы сейчас поймете почему. Допустим, что для каждого класса были созданы объекты. И наша задача их нарисовать в окне программы. Для этого есть метод draw(), который существует в каждом дочернем классе: Line, Rect и Ellipse.

Так вот, если бы не было полиморфизма, то мы в программе должны были бы сначала перебрать список из объектов Line, затем, список из объектов Rect и наконец, из объектов Ellipse. Очевидно, это не лучший подход. Представьте, что в будущем у нас будут появляться все новые и новые виды графический примитивов, например, треугольник, пятиугольник, трапеция и т.п. Тогда списков разных типов объектов будет все больше и больше, а программа все сложнее и сложнее. Да и, кроме того, появится дублирование кода.

Но, благодаря параметрическому полиморфизму, мы можем оперировать разными типами объектов через их единый базовый класс, в нашем случае Figure. Достаточно создать список, каждый элемент которого будет иметь тип Figure и через ссылку на базовый класс вызывать функцию draw(). Причем автоматически будет вызван метод draw() соответствующего дочернего класса. Так устроено наследование в ООП.

В результате, мы имеем единый интерфейс – класс Figure для управления самыми разными типами графических примитивов. Причем, в будущем в программу можно добавлять новые графические классы, просто унаследовав их от Figure и они автоматически будут встраиваться в общую логику работы программы. И это невероятно удобная вещь!

Благодаря наследованию и полиморфизму мы можем на уровне ООП описывать общую, абстрактную архитектуру работы программы в целом, а потом, создавая дочерние классы, наполнять эту программу конкретным содержимым, конкретным поведением. Это буквально переносит нас на совершенно другой, более высокий уровень программирования – целостного, абстрактного описания информационных потоков наших приложений. Поэтому не случайно большинство современных паттернов проектирования основаны именно на концепции ООП. Без нее общее описание программных конструкций было бы очень непростым занятием для программистов.

Заключение

- инкапсуляция;

- наследование;

- полиморфизм.

Источник: proproprogs.ru

Ооп, как идеология программирования. Отличия от предшествующих подходов, применяемых в программировании ранее. Полный.

ООП — парадигма программирования, в которой основными концепциями являются понятия объекта и класса. ООП — идеология и технология программирования.

Объектно-ориентированные программы более просты и мобильны, их легче модифицировать и сопровождать, чем их «традиционных» собратьев. Кроме того, похоже, сама идея объектной ориентированности при грамотном ее использовании позволяет программе быть даже более защищенной от различного рода ошибок, чем это задумывал программист в момент работы над ней.

Однако сами идеи ООП довольно трудны для восприятия «с нуля».

Стратегию ООП лучше всего описать как смещение приоритетов в процессе программирования от функциональности приложения к структурам данных. Это позволяет программисту моделировать в создаваемых приложениях реальные объекты и ситуации.

Технология ООП обладает тремя главными преимуществами:

- повышенно надежна и проста для сопровождения — правильное проектирование обеспечивает простоту расширения и модификации объектно-ориентированных программ. Модульная структура позволяет вносить независимые изменения в разные части программы, сводя к минимуму риск ошибок программирования;

- ускоряет цикл разработки — модульность и здесь играет важную роль, поскольку различные компоненты объектно-ориентированных программ можно легко использовать в других программах, что уменьшает избыточность кода и снижает риск внесения ошибок при копировании.

Специфика ООП заметно повышает эффективность труда программистов и позволяет им создавать более мощные, масштабируемые и эффективные приложения.

Идеология ООП держится на трех китах: наследование, полиморфизм (то есть использование виртуальных функций), инкапсуляция. Но главный из них — наследование. Без наследования все остальное не имеет смысла.

Отличается от предыдущих подходов объединением данных и их обработки в единой синтаксической конструкции (классе).

Основные понятия ооп: класс, объект, поле, свойство, метод, событие. Реализация событий с помощью модели делегатов. Полный.

Объект — это специфическая компьютерная сущность, которая существует в компьютерной памяти и может описывать реальный объект (из реального мира).

В современных объектно-ориентированных языках программирования каждый объект является значением, относящимся к определённому классу. У класса существует множество определений

Класс — шаблон создания объекта.

Класс также представляет собой объявленный программистом составной тип данных, имеющий в составе:

Поля данных — параметры объекта, задающие его состояние (свойства объекта предметной области). Иногда поля данных объекта называют свойствами объекта, из-за чего возможна путаница. Физически поля представляют собой значения (переменные, константы), объявленные как принадлежащие классу.

Объекты одного класса имеют одинаковые поля.

Свойство — механизм доступа к полям.

Свойство — способ доступа к внутреннему состоянию объекта, имитирующий переменную некоторого типа. Обращение к свойству объекта выглядит так же, как и обращение к структурному полю (в структурном программировании), но, в действительности, реализовано через вызов функции. При попытке задать значение данного свойства вызывается один метод, а при попытке получить значение данного свойства — другой.

Свойство — псевдополе, доступное для чтения и / или записи.

Метод — процедура или функция, принадлежащая какому-либо классу (объекту).

Метод — процедура или функция (подпрограмма), управляющая данными, которые определены в классе. Они определяют действия, которые можно выполнять над объектом такого типа, и которые сам объект может выполнять. Может обеспечивать доступ к данным (как и свойство).

Делегаты. События и делегаты (без синтаксиса).

Делегат — шаблон, определяющий синтаксис оператора, который описывает метод.

Делегаты являются ссылками на методы, инкапсулирующими настоящие указатели и предоставляющими удобные сервисы для работы с ними. Ссылки представляют собой объекты соответствующего типа. Все делегаты являются объектами типа System.Delegate (или System.MulticastDelegate, который является производным от первого).

Делегаты позволяют без использования дополнительных механизмов присоединить к событию несколько функций обработчиков. Фактически, делегат представляет собой объект — черный ящик, скрывающий в своих недрах указатели на функции.

Источник: studfile.net