В психолого-педагогических исследованиях обычное, или традиционное, обучение считается плохо управляемым. По мнению большинства отечественных ученых и педагогов, основными недостатками традиционного обучения выступают следующие:

1. Усредненный общий темп изучения материала.

2. Единый усредненный объем знаний, усваиваемых учащимися.

3. Непомерно большой удельный вес знаний, получаемых учащимися в готовом виде через учителя без опоры на самостоятельную работу по приобретению этих знаний.

4. Почти полное незнание учителем хода усвоения учащимися сообщаемых знаний (нет внутренней обратной связи и слабая внешняя обратная связь).

5. Недостаточное стимулирование познавательной активности учащихся, опора в основном на учителя.

6. Преобладание словесных методов изложения знания, создающих объективные предпосылки рассеивания внимания.

7. Затрудненность самостоятельной работы учащихся с учебником из-за недостаточной расчлененности учебного материала, сухости языка, почти полного отсутствия эмоционального воздействия.

BIG DATA #2. Обучение без учителя

Возникновение программированного обучения связано с попыткой устранить эти и другие недостатки обычного обучения.

Значительную роль в формировании программированного обучения сыграл известный психолог Б.Ф.Скиннер, который в 1954 г. призвал педагогическую общественность повысить эффективность преподавания за счет управления процессом обучения, построения его в полном соответствии с психологическими знаниями о нем.

В основу технологии программированного обучения Б. Ф. Скиннер положил два требования:

1) уйти от контроля и перейти к самоконтролю;

2) перевести педагогическую систему на самообучение учащихся.

В основе концепции программированного обучения лежат общие и частные дидактические принципы последовательности, доступности, систематичности, самостоятельности. Эти принципы реализуются в ходе выполнения главного элемента программированного обучения — обучающей программы, представляющей собой упорядоченную последовательность задач. Для программированного обучения существенно наличие «дидактической машины» (или программированного учебника). В этом обучении в определенной мере реализуется индивидуальный подход как учет характера освоения обучающимся программы. Однако главным остается то, что процесс усвоения, выработки умения управляется программой.

Различают три основные формы программирования:

В основе первой формы программирования лежит бихевиористское понимание научения как установления связи между стимулом и реакцией. Разработка линейных программ принадлежит самому Скиннеру – обучающийся знакомится с каждой порцией материала в заданной последовательности.

Правильный шаг обучающегося в этой форме обучения подкрепляется, что служит сигналом к дальнейшему выполнению программы. Как свидетельствует В.Оконь, линейная программа в понимании Б.Ф.Скиннера характеризуется следующим:

— дидактический материал делится на незначительные дозы, называемые шагами (steps), которые учащиеся преодолевают относительно легко, шаг за шагом (step by step);

Евгений Цымбалов — Активное обучение в машинном обучении

— вопросы или пробелы, содержащиеся в отдельных рамках (frame) программы, не должны быть очень трудными, чтобы учащиеся не потеряли интереса к работе;

— учащиеся сами дают ответы на вопросы и заполняют пробелы, привлекая для этого необходимую информацию;

— в ходе обучения учащихся сразу же информируют, правильны или ошибочны их ответы;

— все обучающиеся проходят по очереди все рамки программы, но каждый делает это в удобном для него темпе;

— значительное число указаний в начале программы, облегчающих получение ответа, постепенно ограничивается;

— во избежание механического запоминания информации одна и та же мысль повторяется в различных вариантах в нескольких рамках программы.

Линейная программа как бы предполагает, что учащийся не сделает ошибки в ответе. В 1954 г. Б.Ф.Скиннер проверил свою программу на студентах университета и получил отрицательный результат. Линейная программа успеха не принесла.

Разработку разветвленной формы осуществлял другой представитель американской технологии программированного обучения — Норман А. Кроудер. В разветвленной программе ответ используется главным образом для того, чтобы вести обучающегося дальше — по одному из разветвлений. Н. Кроудер, в отличие от Б.Ф.Скиннера, предполагает, что обучающийся может допустить ошибку и тогда надо дать ему возможность уяснить эту ошибку, исправить ее, потренироваться для закрепления материала, т.е. в программе Н. Кроудера каждый ответ используется для выявления возможностей выбранного учащимся пути и определения, что делать дальше.

Таким образом, разветвленная программа отличается от линейной множественностью (и многократностью) выбора шага. Она ориентирована не столько на безошибочность действия, сколько на уяснение причины, которая может вызвать ошибку.

Соответственно разветвленное программирование требует от обучающегося умственного усилия, по сути, оно является «управлением процессом мышления». Подтверждением правильности ответа в этой форме программирования является обратная связь, а не только положительное подкрепление (по закону эффекта).

Разветвленная программа может представлять собой большой текст, содержащий много ответов на вопрос к нему. Предлагаемые в «рамках» развернутые ответы либо здесь же оцениваются как правильные, либо отклоняются, и в том и в другом случае сопровождаясь полной аргументацией. Если ответ неправилен, то обучающемуся предлагается вернуться к исходному тексту, подумать и найти другое решение. Если ответ правильный, то далее предлагаются следующие вопросы, уже по тексту ответа и т.д. Как отмечает В. Оконь, вопросы, в понимании Н. Кроудера, имеют целью:

а) проверить, знает ли учащийся материал, содержащийся в данной рамке;

б) в случае отрицательного ответа отослать учащегося к координирующим и соответственно обосновывающим ответ «рамкам»;

в) закрепить основную информацию с помощью рациональных упражнений;

г) увеличить усилия учащегося и одновременно ликвидировать механическое обучение через многократное повторение информации;

д) формировать требуемую мотивацию учащегося. Разветвленная программа полнее, чем линейная, учитывает особенности научения человека (мотивацию, осмысленность, влияние темпа продвижения).

Смешанное программирование и другие его формы в целом близки к рассмотренным выше.

Программированное обучение в конце 60-х — начале 70-х гг. получило новое развитие в работах Л. Н. Ланды, который предложил алгоритмизировать этот процесс.

Существуют разные авторские концепции, в основе которых лежит программированное обучение. В целом программированное обучение характеризуется совокупностью пяти признаков/принципов:

1) наличия поддающейся измерению цели учебной работы и алгоритма этой цели;

2) расчлененности учебной части на шаги, связанные с соответствующими дозами информации, которые обеспечивают выполнение каждого шага;

3) завершения каждого шага самопроверкой, результаты которой дают возможность судить о том, насколько он успешен, и предложения студенту достаточно эффективного средства для этой самопроверки, а если требуется, то и соответствующего корректирующего воздействия;

4) использования автоматического, полуавтоматического (матрицы, например) устройства;

5) индивидуализации обучения (в достаточных и доступных пределах).

Особая роль принадлежит созданию соответствующих программированных пособий. Программированные пособия отличаются от традиционных тем, что в последних программируется лишь учебный материал, а в программированных — не только учебный материал, но и его усвоение, и контроль за ним.

Материальной основой программированного обучения является обучающая программа, которая представляет собой специально созданное на основе пяти отмеченных выше принципов пособие. Обучающая программа выполняет ряд функций преподавателя:

— служит источником информации;

— организует учебный процесс;

— контролирует степень усвоения материала;

— регулирует темп изучения предмета;

— дает необходимые разъяснения;

— предупреждает ошибки и т.д.

Действие обучаемого, как правило, немедленно контролируется ответами. Если действие выполнено правильно, то обучаемому предлагается перейти к следующему шагу. При неверном действии в обучающей программе обычно разъясняются характерные ошибки, допущенные обучаемыми.

Программированное обучение имеет свои плюсы и минусы. Положительным, безусловно, является индивидуализация обучения, активизация самостоятельной работы учеников, развитие их внимания, наблюдательности; обратная связь обеспечивает прочность усвоения материала; работа по жесткому алгоритму способствует логическому мышлению учащихся.

Вместе с тем частая работа по заданному алгоритму приучает учеников к исполнительской деятельности, внешней ответственности, буквальности действий, отрицательно сказывается на развитии творческого мышления. Эти и другие недостатки преодолеваются в условиях одной из наиболее активных форм обучения — технологии проблемного обучения.

ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ

Проблемный подход к обучению берет свое начало еще со времен Сократа. Теоретическое обоснование этот подход получил в работах американского философа, психолога и педагога Дж. Дьюи (1859-1952).

Процесс обучения определялся Д. Дьюи как деятельность учащегося, осуществляемая в следующей последовательности ступеней (шагов):

1) возникновение у обучающегося затруднения;

2) обнаружение, в чем конкретно состоит это затруднение;

3) формулирование предположения, гипотезы типа «если — то…»;

4) логическая проверка гипотезы;

5) проверка гипотезы практикой (экспериментальным путем).

Главным условием обучения становится включение учащихся в практическую деятельность, игру, труд, в процессе которой и возникают потребности в овладении знаниями, умениями («хочу научиться», «хочу это сделать» и т.д.). Таким образом, учащийся является не объектом, а активным субъектом своего обучения.

Проблемное обучение основано на получении учащимися новых знаний посредством решения теоретических и практических проблем, задач в создающихся для этого проблемных ситуациях.

Известный польский ученый В.Оконь в своей книге «Основы проблемного обучения» пишет, что чем больше ученики стремятся в ходе своей работы попасть на тот путь, по которому идет исследователь, тем лучше достигаемые результаты. Отечественные психологи Т.В.Кудрявцев, А.М.Матюшкин, З.И.Калмыкова и другие разработали психологические основы так называемого проблемного обучения в его разных модификациях.

Суть его заключается в следующем. Перед учениками ставится проблема, познавательная задача, и ученики (при непосредственном участии учителя или самостоятельно) исследуют пути и способы ее решения. Они строят гипотезу, намечают и обсуждают способы проверки ее истинности, аргументируют, проводят эксперименты, наблюдения, анализируют их результаты, рассуждают, доказывают. Сюда относятся, например, задачи на самостоятельное «открытие» правил, законов, формул, теорем (самостоятельное выведение закона физики, правила правописания, математической формулы, открытие способа доказательства геометрической теоремы и т.д.).

Проблемное обучение включает несколько этапов:

1) осознание общей проблемной ситуации;

2) ее анализ, формулировка конкретной проблемы;

3) решение проблемы (выдвижение, обоснование гипотез, последовательная проверка их);

4) проверка правильности решения проблемы.

Проблемное обучение основывается на аналитико-синтетической деятельности обучающихся, реализуемой в рассуждении, размышлении. Это эвристический, исследовательский тип обучения с большим развивающим потенциалом.

Отличительные характеристики проблемного обучения приведены в таблице.

Таблица. Характеристики сообщающего и проблемного обучения (по В. Оконю)

| Сообщающее обучение | Проблемное обучение |

| 1. Материал дается в готовом виде, учитель обращает внимание прежде всего на программу 2. В устной подаче материала или через учебник возникают пробелы, преграды и трудности, вызванные временным выключением учащегося из дидактического процесса 3. Темп передачи информации ориентирован на более сильных, средних или слабых учащихся 4. Контроль школьных достижений только частично связан с процессом обучения; он не является его органической частью 5. Отсутствует возможность обеспечения всем учащимся стопроцентных результатов; наибольшую трудность представляет применение информации в практике | 1. Новую информацию учащиеся получают в ходе решения теоретических и практических проблем 2. В ходе решения проблемы учащийся преодолевает все трудности, его активность и самостоятельность достигают здесь высокого уровня 3. Темп передачи сведений зависит от учащегося или группы учащихся 4. Повышенная активность учащихся способствует развитию позитивных мотивов и уменьшает необходимость формальной проверки результатов 5. Результаты преподавания относительно высокие и устойчивые. Учащиеся легче применяют полученные знания в новых ситуациях и одновременно развивают свои умения и творческие способности^ |

К основным понятиям проблемного обучения относятся: «проблемная ситуация», «проблемная задача», «проблема», «проблемность» («уровни проблемности», «принципы проблемности» и др.), «проблематизация».

Проблемная ситуация — основная категория проблемного обучения.

Ведущим элементом проблемной ситуации является противоречие, выявленное и осознанное.

Проблемная ситуация — это ситуация, вызывающая такое психическое состояние учащегося, при котором он:

1. видит противоречия, какие-либо несоответствия;

2. осознает их как трудности, преодоление которых требует новой информации.

3. хочет разрешить данное противоречие.

М. И. Махмутов предлагает дидактическую классификацию учебных проблем, которая строится на следующих переменных: 1) область и место возникновения; 2) роль в процессе обучения; 3) общественная и политическая значимость; 4) способы организации процесса решения. Психологическая классификация учебных проблем основана на таких показателях, как: 1) характер неизвестного и вызываемого затруднения; 2) способ решения; 3) характер содержания и соотношения известного и неизвестного в проблеме.

Определяя проблемную ситуацию, М. И. Махмутов отмечает, что она является начальным моментом мышления, вызывающим познавательную потребность ученика и создающим внутренние условия для активного усвоения новых знаний и способов деятельности. При этом можно выделить два типа проблемных ситуаций, возникающих при постановке как теоретической, так и практической проблемы.

Основное в проблемном обучении — создание проблемной ситуации. Разумеется, не всякий вопрос, на который ученик не знает ответа, создает подлинную проблемную ситуацию. Вопросы типа: «Каково количество жителей в Москве?», «Когда была Полтавская битва?» или «Какой город является столицей Турции?», «Как звали Гоголя?» — не являются проблемами с психолого-дидактической точки зрения, так как ответ можно получить из справочника, энциклопедии без какого-либо участия мыслительного процесса. Не является проблемой и такая задача, которая не представляет трудности для ученика (например, вычислить площадь треугольника, если он знает, как это делать).

Учебная задача может вызвать умственную активность при определенных условиях. Психологи усматривают источник активности учащихся, в частности, в противоречиях между имеющимся у них опытом (знаниями, умениями, навыками) и проблемами, возникающими при решении познавательных учебных задач.

В результате возникновения проблемной ситуации в сознании обучающихся формулируется проблема. Она, как правило, реализуется в форме вопроса, причем, чем глубже сформулирована проблема, тем острее интерес к ней.

Назовем наиболее распространенные из противоречий:

· между известным и неизвестным,

· между формальными и истинными знаниями,

· между привычным рассмотрением предмета и необычным,

· между усвоенными знаниями и применением их в новых практических условиях,

· между одними и теми же по характеру знаниями, но более низкого и более высокого уровня,

· между научными и житейскими знаниями,

· противоречия, основанные на противопоставлениях ближайшей и отдаленной причин явлений,

· противоречия между фантазией и действительностью,

· между теорией и практикой,

· между известными фактами и новыми одного и того же порядка,

Можно использовать любое из названных противоречий, но главная задача педагога – дать возможность учащимся обнаружить их, показать, донести, так сказать «обнажить» противоречия до такой степени, чтобы у учащихся с наибольшей вероятностью возникла проблемная ситуация.

В теории проблемного обучения разработаны приемы, помогающие обострить противоречия, сделать их доступными и понятными учащимся:

· прием эмоционального воздействия;

· острота и неожиданность;

· учет актуальности рассматриваемого вопроса;

· прием борьбы идей;

· прием конкретизации и персонификации;

· прием открыто поставленного проблемного вопроса и др.

Формой организации проблемной ситуации может быть вербальное описание противоречий, показ проблемного опыта, формулировка проблемного задания, лабораторный эксперимент.

С точки зрения содержания учебного материала, проблемно организовывать можно довольно большой перечень различного по характеру материала. Это — материал:

· имеющий определенную историческую основу,

· содержащий мировоззренческие вопросы,

· имеющий методологическое и теоретическое значение,

· материал итогового и обобщающего характера,

· материал, включающий стержневые ведущие идеи курса,

· имеющий непрерывные связи с ранее изученным,

· содержащий причинно-следственные связи.

Место проблемного обучения в учебном процессе находится в тесной взаимосвязи с его функциями. И с этой точки зрения материал целесообразно излагать проблемно, если он дает возможность:

· моделировать условия научного творчества;

· показывать учащимся доступные методы науки;

· формировать у учащихся обобщенные методы творческой деятельности.

Технология конструирования проблемной ситуации состоит из следующих этапов.

1. Определение основного информационно-объяснительного текста, подлежащего усвоению.

2. Вычленение ряда противоречий, неявно содержащихся в основном тексте.

3. Нахождение среди противоречий дидактически центрального (ключевого), на котором и будет строиться проблемная ситуация.

4. Реконструкция материала с целью показа учащимся выделенного противоречия, то есть непосредственное создание проблемной ситуации.

Источник: mydocx.ru

§ 5. Программированное обучение

Под программированным обучением понимается обучение по заранее разработанной программе, в которой предусмотрены действия как учащихся, так и педагога (или заменяющей его обучающей машины). Основная цель программированного обучения – улучшение управления учебным процессом.

Этот вид обучения возник в начале 60-х годов на основе новых дидактических, психологических и кибернетических идей. У истоков программированного обучения стояли американские дидакты и психологи Н. Краудер, Б. Скиннер, С. Пресси; в отечественной науке этими вопросами плодотворно занимались Н.Ф. Талызина, П.Я. Матюшкин, В. И. Чепелев и др.

Характерными чертами программированного обучения явились уточнение учебных целей и последовательная, поэлементная процедура их достижения. Ориентация построения учебного процесса на четкие цели привлекла к программированному обучению внимание педагогов всего мира.

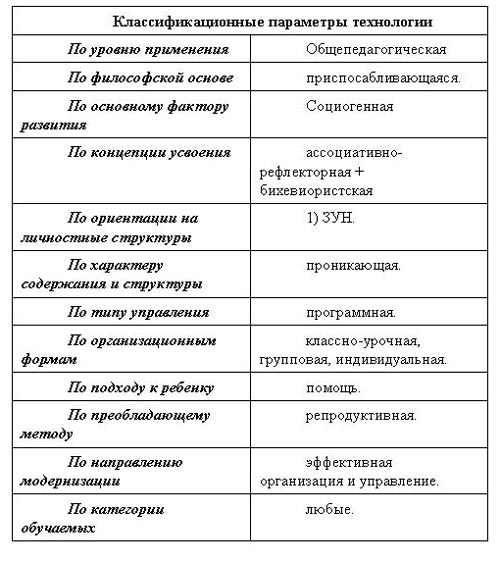

Теоретико-методологические основы программированного обучения. Методологическую основу исследования проблем программированного обучения составляют бихевиористическая теория учения (в зарубежной дидактике), деятельностная теория научения и основные идеи кибернетики (отечественная дидактика). Рассмотрим сущность обозначенных подходов.

В целом сущность программированного обучения состоит в следующем: учебный материал разделяется на небольшие логически завершенные дозы (части), легко усваиваемые учащимися (эти дозы (части) получили название «шаги», «порции», «фрагменты информации»); учебный процесс состоит из последовательных тесно взаимосвязанных между собой шагов, содержащих порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению; каждый шаг завершается контролем (вопросом, заданием и т. д.); при правильном выполнении контрольных заданий (выборе правильного ответа) ученик получает новую порцию информации; при неправильном ответе ученик получает разъяснение и указание вновь выбрать правильный ответ; каждый учащийся работает самостоятельно и овладевает учебным материалом в оптимальном для него темпе; результаты выполнения всех контрольных заданий фиксируются и становятся известны как самому ученику, так и учителю. Это создает для ученика возможность самоконтроля (внутренняя обратная связь), а для учителя возможность получения информации о ходе познавательной деятельности каждого учащегося (внешняя обратная связь); педагог выступает организатором обучения и помощником (консультантом) в случае затруднений учащихся при работе над «шагом», «дозой» информации, осуществляет индивидуальный подход; в учебном процессе широко применяются специфические средства: программированные учебники, программированные учебные пособия, обучающие машины.

Педагогическая оценка программированного обучения. Достоинством этого вида обучения является получение субъектами образовательного процесса (учителем и каждым учеником) полной и постоянной информации о степени и качестве усвоения всей учебной информации. Это обеспечивается установлением прочной внешней и внутренней обратной связи, лежащей в основе функционирования системы «учитель-ученик» как целостной системы, в которой обучающие усилия учителя (компьютера) совпадают с собственными усилиями школьника. Поэтому обеспечивается высокий результат. Еще одно преимущество состоит в том, что в этой системе ученик занимает позицию не только объекта, но и позицию субъекта собственной учебной деятельности

Недостатки программированного обучения состоят в том, что оно слабо стимулирует развитие творческого мышления школьников, имеет ограничения в применении, так как не каждый материал поддается пошаговой обработке.

Источник: studfile.net

Программированное обучение

Основная цель программированного обучения – улучшение управления учебным процессом.

Особенности программированного обучения заключаются в следующем: учебный материал разделяется на отдельные порции; учебный процесс состоит из последовательных шагов, содержащих порцию знаний и мыслительных действий по их усвоению; каждый шаг завершается контролем (вопросом, заданием и т.д.); при правильном выполнении контрольных заданий учащийся получает новую порцию материала и выполняет следующий шаг обучения; при неправильном ответе учащийся получает помощь и дополнительные разъяснения; каждый учащийся работает самостоятельно и овладевает учебным материалом в посильном для него темпе; результаты выполнения всех контрольных заданий фиксируется, они становятся известными как самим учащимся (внутренняя обратная связь), так и педагогу (внешняя обратная связь); педагог выступает организатором обучения и помощником при затруднениях, осуществляет индивидуальный подход; в учебном процессе широкое применение находят специфические средства программированного обучения.

Программированное обучение возникло в начале 50-х годов XX в., когда американский психолог Б. Скиннер предложил повысить эффективность управления усвоением материала, построив его как последовательную программу подачи порций информации и их контроля. Впоследствии Н. Краудер разработал разветвленные программы, которые в зависимости от результатов контроля предлагали ученику различный материал для самостоятельной работы. Дальнейшее развитие технологии программированного обучения будет зависеть от разработки путей управления внутренней психической деятельностью человека [3, C. 128].

Под программированным обучением понимается управляемое усвоение программированного учебного материала с помощью обучающего устройства (ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др.). программированный учебный материал представляет собой серию сравнительно небольших порций учебной информации («кадров», «файлов», «шагов»), подаваемых в определенной логической последовательности.

Программированное обучение — это обучение по заранее разработанной программе, в которой предусмотрены действия как учащихся, так и педагога (или заменяющей его обучающей машины). Идея программированного обучения была предложена в 50-х гг.

ХХ в. американским психологом Б. Скиннером для повышения эффективности управления процессом учения с использованием достижений экспериментальной психологии и техники. Объективно программированное обучение отражает применительно к сфере образования тесное соединение науки с практикой, передачу определенных действий человека машинам, возрастание роли управленческих функций во всех сферах общественной деятельности.

Для повышения эффективности управления процессом учения необходимо использовать достижения всех наук, имеющих отношение к этому процессу, и прежде всего кибернетики — науки об общих законах управления. Поэтому развитие идей программированного обучения оказалось связанным с достижениями кибернетики, которая задает общие требования к управлению процессом учения. Реализация этих требований в обучающих программах базируется на данных психолого-педагогических наук, изучающих специфические особенности учебного процесса. Однако при разработке этого типа обучения одни специалисты опираются на достижения только психологической науки (одностороннее психологическое направление), другие — только на опыт кибернетики (одностороннее кибернетическое). В практике обучения — типично эмпирическое направление, при котором разработка обучающих программ основывается на практическом опыте, а из кибернетики и психологии берутся только отдельные данные [6, C. 11].

В основу общей теории программированного обучения положено программирование процесса усвоения материала. Данный подход к обучению предполагает изучение познавательной информации определенными дозами, являющимся логически завершенными, удобными и доступными для целостного восприятия.

Сегодня под программированным обучением понимается управляемое усвоение программированного учебного материала с помощью обучающего устройства (ЭВМ, программированного учебника, кинотренажера и др.) Программированный материал представляет собой серию сравнительно небольших порций учебной информации («кадров», файлов, «шагов»), подаваемых в определенной логической последовательности.

Программирование обучение имеет ряд достоинств: мелкие дозы усваиваются легко, темп усвоения выбирается учеником, обеспечивается высокий результат, вырабатываются рациональные способы умственных действий, воспитывается умение логически мыслить. Однако оно имеет и ряд недостатков, например: не в полной мере способствует развитию самостоятельности в обучении; требует больших затрат времени; применимо только для алгоритмически разрешимых познавательных задач; обеспечивает получение знаний, заложенных в алгоритме и не способствует получению новых. При этом чрезмерная алгоритмизация обучения препятствует формированию продуктивной познавательной деятельности.

В годы наибольшего увлечения программированным обучением — 60-70-е гг. ХХ в. — был разработан ряд систем программирования и много различных обучающих машин и устройств. Но одновременно появились и критики программированного обучения. Э. Лабэн так суммировал все возражения против программированного обучения: программированное обучение не использует положительных сторон группового обучения; оно не способствует развитию инициативы учащихся, поскольку программа как бы все время ведет его за руку; с помощью программированного обучения можно обучить лишь простому материалу на уровне зубрежки; теория обучения, основанная на подкреплении, хуже, чем основанная на интеллектуальной гимнастике; в противоположность утверждениям некоторых американских исследователей — программированное обучение не революционно, а консервативно, так как оно книжное и вербальное; программированное обучение игнорирует достижения психологии, которая уже более 20 лет изучает структуру деятельности мозга и динамику усвоения; программированное обучение не дает возможности получить целостную картину об изучаемом предмете и представляет собой «обучение по крохам» [18].

Хотя не все эти возражения полностью справедливы, но, несомненно, они имеют под собой определенные основания. Поэтому интерес к программированному обучению в 70-80-е гг. ХХ в. стал падать и его возрождение произошло в последние годы на базе использования новых поколений компьютерной техники [5].

Как уже отмечалось, наибольшее распространение различные системы программированного обучения получили в 50-60-х гг. ХХ в., в дальнейшем стали использовать лишь отдельные элементы программированного обучения, главным образом для контроля знаний, консультаций и тренировки навыков.

В последние годы идеи программированного обучения стали возрождаться на новой технической основе (ЭВМ, телевизионные системы, микрокомпьютеры и др.) в форме компьютерного, или электронного, обучения. Новая техническая база позволяет почти полностью автоматизировать процесс обучения, строить его как достаточно свободный диалог обучаемого с обучающей системой. Роль учителя в этом случае состоит в основном в разработке, наладке, коррекции и усовершенствовании обучающей программы, а также проведении отдельных элементов безмашинного обучения. Многолетний опыт подтвердил, что программированное обучение, и особенно компьютерное, обеспечивает достаточно высокий уровень не только обучения, но и развития учащихся, вызывает у них неослабевающий интерес.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru