Задержка психического развития — это нарушение нормальной скорости этого процесса. В дошкольном и младшем школьном возрасте в норме наблюдается интенсивное изменение структуры головного мозга, появление новых навыков. Если ребенок отстает в развитии хоть в одном показателе, это должно стать поводом обратиться к специалистам и провести полную диагностику.

Клинический Институт Мозга предлагает комплексные программы обследования и лечения детей с задержкой психического развития. Здесь есть все условия для постановки правильного диагноза и для дальнейшей коррекции состояния ребенка на ранних этапах. Стоит понимать, что только своевременное оказание квалифицированной помощи может спровоцировать улучшение, а с возрастом восстановить недостающие навыки становится затруднительным. 1. Что такое ЗПР? 2. Возможные причины развития ЗПР 3. Клинические признаки 4. Виды и классификация 4.1 ЗПР конституционального происхождения 4.2 ЗПР соматогенного происхождения 4.3 ЗПР психогенного происхождения 4.4 ЗПР церебрально-органического происхождения 4.5 Другие классификации 5. Диагностика и лечение ЗПР у детей

Что делать если у ребенка ФФНР? Фонетико — фонематическое недоразвитие речи. Как понять?

Что такое ЗПР?

К основным психическим функциям относятся память, внимание, мышление, двигательные и эмоциональные навыки. Существуют медицинские нормы развития ребенка по каждому из этих показателей. Если в дошкольном и младшем школьном возрасте наблюдается отставание по любому из этих показателей, это может становиться поводом для постановки диагноза «задержка психического развития».

Работа с такими детьми проводится с участием медиков и педагогов, и при ранней диагностике есть возможность частично или полностью восстановить недостающие навыки и догнать сверстников в развитии. Стоит понимать, что это нарушение может приобретать разные формы, которые необходимо дифференцировать друг от друга, а также от других заболеваний.

Термин «задержка психического развития» — это общее название для ряда нарушений психики, без учета причины их развития, характера течения и возможности восстановления. Этот диагноз был заменен на две категории: «расстройства психологического (психического) развития» и «эмоциональные расстройства и расстройства поведения, которые обычно начинаются в детском и подростковом возрасте». Именно они используются в Международной классификации болезней для обозначения любых форм и проявления психических расстройств у детей. Однако, первый термин также не теряет актуальность.

Возможные причины развития ЗПР

- инфекционные заболевания матери, особенно грипп, краснуха паротит;

- хронические болезни матери, нарушения работы сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

- токсикозы, особенно на поздних сроках беременности;

- вредные привычки и различные отравления, в том числе лекарственными препаратами, химикатами, солями тяжелых металлов;

- несовместимость резус-фактора матери и плода.

Нарушения могут возникать не только в период беременности. Так, родовые травмы — одна из частых причин задержки психического развития у детей раннего возраста. Асфиксия (недостаточное поступление кислорода, удушение) во время родов снижает степень питания головного мозга и может спровоцировать ЗПР у здорового ребенка. Врачи Клинического Института Мозга рекомендуют периодически проходить обследование у педиатра, чтобы вовремя диагностировать нарушения. Они могут начинать развиваться не в младенческом, а уже в дошкольном возрасте по причине неправильной социализации ребенка, педагогической запущенности и недостаточного развития эмоциональной сферы.

Когнитивные нарушения, что это?

Клинические признаки

Важно понимать, что задержка психического развития не относится к серьезным диагнозам. Этот тип нарушения находится на промежуточном уровне между нормальным состоянием ребенка и патологией. У пациентов отсутствуют выраженные проблемы со слухом, речью, двигательной активности и эмоциональным состоянием. Основные трудности связаны с социальной адаптацией ребенка и его способностями к обучению. В отдельных случаях ЗПР может иметь собственные особенности проявления, но выделяют характерный комплекс клинических признаков, которые должны стать поводом для более детального обследования:

- Недостаточность эмоционально-волевой сферы — первый симптом. Детям сложно выполнять необходимые задачи, в том числе бытовые, если они не приносят положительных эмоций и не вызывают интерес. Это может становиться причиной проблем с самообслуживанием.

- Нарушение внимание — типичное проявление ЗПР. У детей наблюдаются сложности с концентрацией даже на короткий период времени, неспособность к выполнению одновременно нескольких задач. Часто этот симптом развивается в комплексе с повышенной двигательной активности и эмоциональным перевозбуждением. Такой комплекс выделяется в отдельный диагноз «синдром дефицита внимания с гиперактивностью».

- Нарушение восприятия — еще один признак ЗПР. Ребенок может идентифицировать знакомые предметы, но ему бывает сложно их узнавать в неизвестной обстановке. Также могут проявляться сложности с ориентацией в пространстве. Полноценная работа с пациентом может частично улучшить ситуацию или даже полностью избавить от подобных нарушений.

- Дефицит памяти имеет характерную особенность — дети хуже воспринимают и запоминают вербальный материал. Если дать им возможность усваивать новую информацию через зрительные образы либо текст, разница между прогрессом у детей с ЗПР и без этого диагноза будет отсутствовать либо окажется несущественной.

- Проблемы речи проявляются по-разному. Легкая степень ЗПР характеризуется незначительной задержкой речи с сохранением ее качества. Однако, в тяжелых формах наблюдается значительное отставание от сверстников, нарушение лексической и грамматической составляющей.

- Нарушение мышления касается всех форм этого процесса. У детей проявляются сложности с логикой, анализом, сравнением и обобщением фактов. Это можно диагностировать при выполнении различных логических задач.

Клинический институт мозга предлагает индивидуальные программы диагностики и адаптации детей с задержкой психического развития. Стоит понимать, что этот диагноз не будет препятствием к посещению детских общеобразовательных учреждений, работе в коллективе и другим видам социальной активности. Полноценная работа может полностью устранить все различия между детьми без нарушений и пациентам с ЗПР, а их успехи в обучении будут практически одинаковыми.

Виды и классификация

Все варианты задержки психического развития принято делить на 4 категории. Они обусловлены разными причинами и характеризуются собственными особенностями течения. Этот фактор важен при постановке диагноза, поскольку позволяет провести своевременную и грамотную работы по адаптации и социализации ребенка, чтобы в будущем избежать проблем с работой в коллективе, достижением целей и личностным ростом.

ЗПР конституционального происхождения

Первый тип ЗПР еще называют психическим инфантилизмом. Он проявляется нарушением эмоционально-волевой составляющей и задержкой ее формирования. Это не болезнь, а комплекс поведенческих особенностей, которые в дальнейшем могут оказывать влияние на развитие ребенка, его способности к обучению и работу в коллективе. У таких детей проявляются характерные признаки, которые могут указывать на ЗПР даже в раннем возрасте:

- несамостоятельность, ощущение беспомощности в отсутствии родителей или других знакомых взрослых людей;

- сложности с адаптацией в новых условиях;

- частые перепады настроения, нестабильный эмоциональный фон;

- слишком бурные проявления эмоций, как положительных, так и отрицательных.

Дети с ЗПР конституционального происхождения визуально не отличаются от сверстников. У них отсутствуют проблемы с речью, они выглядят активными и положительными. Однако, по уровню эмоционального развития они менее зрелые, с возрастом эти развития могут сглаживаться.

ЗПР соматогенного происхождения

К этой категории относятся дети, которые отличаются слабым здоровьем с раннего возраста. У них могут диагностироваться частые простудные заболевания, аллергические проявления, нарушения работы сердца и сосудов. У них может быть индивидуальный режим работы, отдыха и физической активности, ограничения для занятий спортом и другие особенности, из-за которых они не могут полноценно находиться в детских коллективах, социализироваться и развиваться. К частым проблемам, с которыми необходимо работать у детей с задержкой психического развития соматогенного происхождения, относятся:

- недостаточность внимания и отсутствие концентрации;

- быстрая утомляемость как от физической, так и от умственной активности;

- низкая активность и желание познавать окружающий мир.

К этой категории относятся дети, которые находятся под постоянной опекой родителей и старших родственников. Это может происходить в том числе из-за их слабого здоровья, склонности к частым простудам и сниженного иммунитета. У таких детей отсутствует мотивация к самостоятельному изучению новых вещей, снижается концентрация внимания, появляется излишняя тревожность.

Кроме того, у них нет возможности принятия решений, что становится причиной снижения мотивации. Такая ситуация характерна для благополучных семей, где есть все условия для лечения и воспитания ребенка. Однако, гиперопека часто препятствует нормальному развитию личности, поэтому с этим фактором также необходимо работать.

ЗПР психогенного происхождения

Следующая категория задержки психического развития характерна для неблагополучных семей. Насилие, нездоровый эмоциональный фон, конфликты, в том числе между взрослыми, становятся причиной нарушения формирования личности ребенка. У таких детей наблюдается излишняя застенчивость, страх перед выражением эмоций, эмоциональная нестабильность и частые смены настроения. На конфликты в семье указывает страх перед незнакомой обстановкой, который со временем может снижаться либо трансформироваться в другие эмоции, в том числе в агрессию.

Гипоопека — одно из наиболее распространенных проявлений педагогической запущенности. Ребенок, который растет без возможности наблюдать нормальные отношения в семье, не обучается в детских учреждениях, не может взаимодействовать в коллективе. В дальнейшем это приводит к сложностях с коммуникацией, дефициту мотивации и другим проблемам, которые становятся на пути к личностному росту, профессиональному развитию, отношениям со сверстниками.

ЗПР церебрально-органического происхождения

В отличие от предыдущих разновидностей задержки психического развития, этот тип связан с органическими повреждениями центральной нервной системы. Нарушение функции головного мозга минимально, поэтому у ребенка остаются все шансы на полноценную социализацию и адаптацию в обществе.

Диагноз может возникать вследствие осложненных родов, черепно-мозговых травм, инфекционных заболеваний. Проявления этого состояния индивидуальны, в зависимости от характера повреждений и локализации патологического очага. Поскольку в раннем возрасте возможности к регенерации очень высоки, нервные ткани постепенно восстанавливаются и обеспечивают развитие ребенка во всех сферах. Однако, для этого необходимо выполнить длительную и трудоемкую работу, в том числе с профильными специалистами.

Другие классификации

Существуют и другие классификации синдрома задержки психического развития. Первая из них была разработана в СССР и применялась для диагностики в детских общеобразовательных учреждениях. Она выделяет всего два типа нарушений:

- неосложненный инфантилизм психофизического и психического характера;

- вторичная ЗПР, которая проявляется вследствие церебрастении (снижении мозговой функции) любого происхождения.

Также выделяют классификацию, разработанную В.В. Ковалевым. Она различает 4 основных типа ЗПР, которые развиваются под влиянием биологических факторов:

- дизортогенетический — характерен при инфантилизме у детей;

- энцефалопатический — следствие минимальных повреждений нервной системы;

- вторичная ЗПР при заболеваниях систем-анализаторов, в том числе при значительном снижении слуха и зрения;

- ЗПР, которая возникает при ранней депривации в социуме (например, при необходимости длительной госпитализации и отсутствии социальной адаптации).

Наиболее принятая классификация ЗПР сегодня — это 4 типа нарушений, в зависимости от этиологического фактора. Именно она выделяет задержку психического развития конституционального, соматогенного, психогенного и церебрально-органического происхождения. Она считается наиболее емкой и включает все случаи ЗПР. Однако, в некоторых случаях сложно точно определить категорию, к которой относится болезнь, поэтому также можно выделить смешанные разновидности.

Диагностика и лечение ЗПР у детей

Диагностика ЗПР проводится с участием детского психолога, невролога, логопеда и других специалистов. Важно провести обследование головного мозга, чтобы своевременно выявить возможные нарушения. Врачи Клинического Института Мозга рекомендуют родителям предоставить все необходимые данные анамнеза, которые могут иметь значение при постановке диагноза. Открытые и закрытые черепно-мозговые травмы, конфликтные ситуации в семье и коллективе, стрессы и другие факторы, которые могли бы повлиять на нормальное развитие ребенка имеют огромную диагностическую ценность. Кроме того, понадобится энцефалограмма и другие исследования, которые позволят оценить степень развития и уровень работы нервной системы ребенка.

Лечение ЗПР включает работу с профильными специалистами, в том числе логопедом и психологом. Важно соблюдать их рекомендации и продолжать занятия в домашних условиях. Также имеет значение социальная адаптация ребенка в детских коллективах, которую можно обеспечить только посещением общеобразовательных и дошкольных учреждений. При сохранении диагноза в младших классах рекомендуется посещение специализированной школы. Программа в таких учреждениях остается общей, но небольшое количество детей в классах и наличие дополнительных коррекционных занятий позволяют провести полноценную работу с детьми.

В Клиническом Институте Мозга есть все необходимые условия для диагностики и коррекции задержки психического развития. Однако, врачи акцентируют, что полноценная работа с пациентом также включает домашнюю работу и обеспечение нормального эмоционального климата в семье. При подготовке к рождению и воспитанию детей есть возможность посетить психолога и получить емкие рекомендации, как избежать проблем и создать максимально комфортные условия для развития ребенка не только физически, но и эмоционально.

Источник: www.neuro-ural.ru

Мультифокальная моторная нейропатия (ММН)

Что такое «Мультифокальная моторная нейропатия»?

- «Мультифокальная» — означает множественное поражение.

- «Моторная» — что в патологический процесс вовлекаются исключительно двигательные волокна нервов, ответственные за мышечную силу, выполнение движений.

- «Нейропатия» – это поражение периферических нервов.

Как часто встречается это заболевание среди населения?

Это очень редкое заболевание. Частота встречаемости ММН в популяции составляет всего 1–2 случая на 100 000 населения; диагностируется в 3-4 раза чаще у мужчин, а дебют (начало) заболевания приходится на трудоспособный возраст (20-50 лет).

Какой механизм развития данного заболевания?

ММН — хроническая множественная моторная нейропатия, в основе развития которой лежит аутоиммунный процесс, когда компоненты иммунной системы по ошибке начинают работать против структур собственного организма. В основе ММН лежит избирательное дизиммунное поражение нодальных зон моторных нервов — областей толстых нервных волокон, богатых ионными каналами и ответственных за передачу нервного импульса. В результате такого поражения развивается блок проведения возбуждения по двигательному нерву и движения нарушаются.

- асимметричная слабость мышц рук или рук > ног

- болевого синдрома и чувствительных нарушений нет!

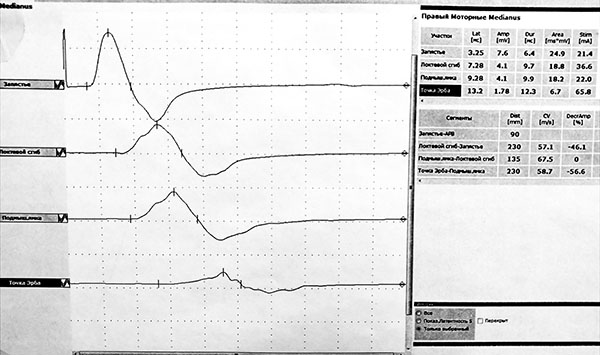

- электронейромиография позволяет обнаружить блоки проведения по двигательным волокнам периферических нервов в местах, нетипичных для их компрессии (вне туннелей), при этом параметры исследования сенсорных волокон неизменены. Кроме того, данное исследование исключает поражение других структур периферического нейро-моторного аппарата (двигательных нейронов, мышц).

- дополнительно может потребоваться нейровизуализация — УЗИ периферических нервов и МРТ плечевых сплетений с контрастированием, которые также высокоинформативны и помогают подтвердить диагноз и исключить иную патологию.

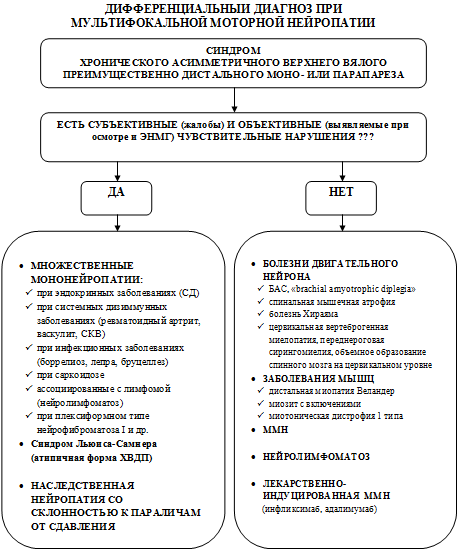

При проведении дифференциального диагноза список обследований расширяется:

- рутинные лабораторные исследования крови и мочи, МРТ позвоночника и спинного мозга не помогают в постановке диагноза «ММН», однако исключат возможные другие причины множественного поражения нервов (такие как сахарный диабет, ревматоидный артрит, вертеброгенная миелопатия, болезнь Хирояма и др.)

- анализ крови на антитела к ганглиозидам периферических нервов — антитела к GM1-ганглиозидам присутствуют примерно в половине случаев ММН

- генетический анализ крови на мутации гена PMP22 — исключит возможные наследственные причины нейропатии

- и т.д.

Конечно, не всегда назначаются все эти обследования. В большинстве случаев достаточно проведения только ЭНМГ-исследования. Следует подчеркнуть, что ЭНМГ-исследование должно быть проведено хорошо подготовленным и опытным специалистом на миорафе высокого класса. Методологические ошибки и недостаточный объем данного исследования часто приводят к ошибочным диагнозам. Поэтому мы рекомендуем проведение ЭНМГ в нашем центре.

Какое существует лечение?

ММН — хроническое заболевание, полное излечение невозможно. Но в настоящее время разработано эффективное лечение, способное контролировать заболевание. Терапия внутривенным иммуноглобулином (ВВИГ) является единственным методом лечения ММН, эффективность которого доказана в контролируемых исследованиях.

Эффективной дозой является 2 г препарата ВВИГ на 1 кг веса пациента (введение дозы за 3-5 дней). Подавляющее большинство пациентов положительно отвечают на данную терапию. Однако улучшение является кратковременным и требуется длительная поддерживающая терапия: периодические инфузии препаратов ВВИГ — по 1 г препарата ВВИГ на 1 кг веса пациента раз в 3-4 недели (введение за 3 дня) или введение 2 г препарата на кг веса раз в 1-2 месяца (введение за 3-5 дней).

Глюкокортикостероиды и плазмаферез неэффективны у пациентов с ММН!

Какой прогноз данного заболевания?

Приблизительно 80% пациентов отвечают на лечение ВВИГ. ММН не приводит к летальному исходу, так как в патологический процесс не вовлекаются мышцы участвующие в актах глотания и дыхания. Поскольку при ММН преимущественно поражаются мышцы рук, письмо и мелкая моторика могут быть ограничены. В этой связи следует рассмотреть альтернативные варианты профессиональной занятости.

Под наблюдением специалистов цПНС находится 40 пациентов с ММН.

Мы умеем диагностировать данное заболевание и определять оптимальный персонифицированный режим лечения препаратами ВВИГ.

Сотрудники центра заболеваний периферической нервной системы консультируют пациентов амбулаторно в рамках ОМС и на коммерческой основе.

Запись на приём: +7 (495) 374-77-76, +7 (495) 374-55-83

Источник: www.neurology.ru

Нарушение двигательной функции

Сокращения скелетных мышц и их тонус связаны с возбуждением альфа-мотонейронов, которые находятся в спинном мозге. Сила сокращения мышцы, а также ее тонус зависят от количества возбужденных монотейронов и частоты их разрядов. Мотонейроны возбуждаются благодаря импульсации, поступающей непосредственно от афферентных волокон чувствительных нейронов.

Механизм лежит в основе всех спинных рефлексов. Система Реншоу представлена клетками, которые оказывают тормозящее действие на монотейроны и активизируются импульсами, поступающими от альфа-мотонейронов. Нарушения двигательных функций возникают при повреждениях указанных отделов ЦНС, а также при нарушении проведения импульсов по двигательным нервам.

Причины нарушения двигательной функции

Распространённой форой двигательных нарушений является паралич и парез. Происходит потеря и ослабление движений вследствие нарушения двигательной функции нервной системы. Паралич мышц одной половины тела врачи называют гемиплегией, а обоих конечностей – параплегией.

В зависимости от патогенеза паралича тонус пораженных мышц может быть утрачен или повышен. Кроме этого, специалисты выделяют периферический и центральный патогенез. Нарушение двигательной функции в организме может быть связан патологией концевой пластинки и моторных нервов.

Миастения

Миастения или астенический бульбарный паралич характеризируется выраженной слабостью и повышенной утомляемостью мышц. В этот процесс может вовлекаться любая мышца тела. Нарушение двигательной функции связано с патологией концевой пластинки и моторных нервов. . Если больного миастенией попросить несколько раз подряд с силой сжать руку в кулак, ему это удастся только в первый раз. Затем с каждым последующим движением сила в мышцах его рук стремительно уменьшается. Мышечная слабость наблюдается во многих скелетных мышцах, в том числе мимических, глазодвигательных и глотательных.

Причины миастении до конца не выявлены, но некоторые гипотезы утверждают, что в крови больных накапливается курареподобное вещество или избыточное накопление холинэстеразы в области концевых пластин. Исследования последних лет показали, что у больных миастенией в сыворотке крови довольно часто обнаруживают антитела к ацетилхолиновым рецепторам. Удаление вилочковой железы в этих случаях приводит к улучшению состояния пациента.

Спинальный шок

Спинальный шок связан с нарушением функций спинного мозга. Вызван травмой или разрывом спинного мозга. Выражается в резком падении возбудимости, угнетении деятельности всех рефлекторных центров, расположенных ниже места травмы. Следствием спинального шока является:

- снижение кровяного давления;

- отсутствие сосудистых рефлексов;

- акты дефекации;

- акты микции.

Шок наблюдается в результате бытовых и военных травм. Спинной мозг не поврежден и не присоединяются осложнения со стороны внутренних органов, то с течением времени рефлексы восстанавливаются. Спустя некоторое время после исчезновения явлений спинального шока рефлекторная деятельность резко усиливается. У пациентаа с перерывом спинного мозга все спинальные рефлексы вследствие иррадиации возбуждения в спинном мозге теряют нормальную локализацию.

Децеребрационная ригидность

Нарушение двигательных функций при нарушении стволовой части головного мозга сопровождается децеребрационной ригидностью. Больному нужно прилагать значительные усилия, чтобы согнуть суставы. На определенной стадии сопротивление может ослабевать — это реакция удлинения. Механизм развития децеребрационной ригидности заключается в резком усилении импульсации мотонейронами. Повышение тонуса мышц имеет рефлекторное происхождение, сегодня врачам известно, что и тонические, и фазические рефлексы регулируются сетчатым образованием.

Ригидность развивается в результате сильного сдавливания ствола мозга односторонним, ограничивающим внутричерепное пространство процессом, в полушариях и задних отделах.

Помимо этого, болезнь может быть вызвана:

- отеком мозга (инсульт);

- ушибом мозга;

- менингитом;

- менингоэнцифалитом;

- токсической энцефалопатией;

- почечной комой.

Сдавление среднего мозга нередко сопровождается вклинением миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, что ведет к еще большему разобщению полушарий мозга и его нижних отделов.

Сдавление среднего мозга или местные патологические процессы в нем нарушают тормозные влияния корковых и подкорковых структур на нижележащие центры движений и регуляции мышечного тонуса, в результате высвобождается собственный механизм среднего мозга и как бы оживает в патологической форме древний рефлекс стояния. Децеребрационная ригидность сопровожается остановкой дыхания. Именно в этом опасность этого состояния — больной нуждается в срочной госпитализации и медецинской помощи.

Поражение мозжечка

Мозжечок является высокоорганизованным центром, которые регулирует работу мышц. К мозжечку идет поток импульсов от рецепторов мышц, суставов, сухожилий и кожи. Также импульсы идут от органов зрения, слуха, равновесия. Этот органс способен корректировать двигательные реакции тела, обеспечивая точность работы структур организма.

Его функция состоит в согласовании фазических и тонических компонентов двигательного акта. Именно поэтому поражение мозжечка вызывает ряд серьезных нарушений. В первые дни после удаления мозжечка резко повышается тонус мышц, особенно разгибательных. Однако затем, как правило, тонус мышц резко ослабевает и развивается атония. Атония через длительный срок может смениться опять гипертонией.

Поражение мозжечка характеризуются следующими общими признаками:

- снижением тонуса мышц;

- отклонением произвольных движений от гармоничной идеальной линии;

- нарушением автоматических движений.

В отдельных случаях могут наблюдаться отсутствие координации в движения групп мышц, дисиметрия и атаксия (нарушение слаженной работы мышц тела). Также может проявиться интенционный тремор (нарастающее отклонение от основной линии движения по мере приближения к цели). Харктерно проявление атаксии (быстрая утомляемость).

Нарушение функций коры головного мозга

Нарушения двигательных функций тела связаны в том числе и с нарушением функций коры большого мозга. Также с нарушением функций коры большого мозга связан еще одни двигательные расстройства — судороги, которые наблюдаются при эпилепсии. В тонической фазе эпилептического припадка ноги больного резко разогнуты, а руки согнуты. Ученые выяснили, что в основе эпилептического припадка лежит чрезмерная синхронизация разрядов в нейронах коры. Патологическая синхронизация вовлекает в усиленную активность нейроны, которые перестают выполнять в результате свои обычные функции. Причиной развития болезни могут быть следующие воздействия на кору головного мозга:

- опухоли;

- рубцовые изменения в коре;

- электрический ток;

- действие фармакологических препаратов.

Гипотония конечностей более выражена при остром, чем при хроническом, поражении мозжечка. Это заболевание можно выявить легким ударом по запястьям вытянутых вперед рук. При этом рука на стороне поражения совершает больший объем движения, чем на здоровой стороне (это отражает слабую фиксацию руки в плечевом суставе).

Маятникообразный коленный рефлекс отражает гипотонию четырехглавой мышцы бедра и задних мышц бедра. Проблемы в структре ствола головного мозга разрушающе действуют на дофаминовые нейроны в структурах органа. Это может вызвать паркинсонизм — группу хронических нейродегенеративных заболеваний. Для болезни характерны такие двигательные нарушения как замедленность движений, повышенный мышечный тонус, тремор конечностей в состоянии покоя, неспособность удерживать равновесие при изменении положения тела или при ходьбе.

Источник: 0370.ru

Задержка моторного развития у детей

Задержка моторного развития (ЗМР) – это заметное отставание от нормы или отсутствие освоения ребенком двигательных навыков. Такие нарушения свидетельствуют о том, что у ребенка есть какие-то проблемы со здоровьем. Эффективность лечения зависит от того, насколько рано родители обратили внимание на проблему и обратились к врачу. В Центре восстановительной медицины проводится диагностика и коррекция задержки моторного развития у детей по индивидуальным программам с помощью безопасных и научно обоснованных методик.

Причины развития патологии

Различают два типа патологии. К первому относится темповая задержка моторного развития, не связанная с повреждением органов и систем. Причинами могут быть:

- ограничение жизнедеятельности;

- отсутствие занятий с малышом;

- нарушение питания, режима сна;

- патология ЖКТ;

- незрелость ребенка – недоношенность, многоплодие, операции, инфекции, травмы в новорожденном периоде, малый вес.

Второй тип связан с органическими поражениями ЦНС врожденного или приобретенного характера. К возможным причинам относятся:

- генетические аномалии;

- инфекции у матери (например, краснуха, грипп);

- аутоиммунные, кардиоваскулярные, эндокринные болезни, стресс у матери;

- гестозы на поздних сроках;

- резус-конфликт;

- злоупотребление психактивными веществами, алкоголем, лекарственными препаратами, особенно в 1 триместре гестации;

- родовые травмы;

- профессиональная вредность, экологическое неблагополучие;

- острые воспалительные заболевания, анемии, травмы у ребенка в раннем периоде.

Обычно в роддоме проводится диагностика состояния новорожденного с помощью инструментальных, лабораторных методов, определяется группа риска по возможным нарушениям.

Особенности задержки моторного развития

С момента рождения ребенок последовательно осваивает различные движения. Заподозрить задержку моторного развития родители могут, если малыш не укладывается в определенные временные диапазоны, характерные для большинства его сверстников:

- В 1,5–3 месяца не держит голову в положении на животе.

- К 5 месяцам не переворачивается с живота на спину.

- В 8 месяцев не может садиться, ползать.

- В 7–12 месяцев не стоит с опорой.

- К 11–14 месяцам не делает самостоятельные шаги.

- В 2 года не бегает, не осваивает подъем по лестнице, сложно преодолевает малейшие препятствия.

- К 3 годам часто падает, не интересуется подвижными играми, плохо говорит.

- К 4 годам не может самостоятельно одеться, застегнуть пуговицы.

Если в эти сроки ребенок не выполняет вышеперечисленные тесты на развитие моторики, то необходимо искать возможные причины отставания, определить их сущность и дальнейший прогноз. Формирование двигательных навыков зависит от состояния и степени зрелости опорно-мышечного аппарата, центральной нервной системы. Допустима некоторая задержка развития по темпу, связанная с незрелостью ребенка.

Такие дети при правильном уходе и реабилитации догоняют своих сверстников, как правило, в течение 3–6 месяцев. Остальные случаи рассматриваются как отставание. Обычно ставятся синдромальные диагнозы, указывающие на различные отклонения в развитии:

- темповая ЗМР;

- нарушение мышечного тонуса;

- гипертензионно-гидроцефальный синдром;

- гипервозбудимость ЦНС и другие синдромы.

Дети с подобными диагнозами должны наблюдаться не только педиатром, но и неврологом, и проходить комплексное лечение.

Последствия и риски задержки моторного развития

Первые самостоятельные шаги – это важный этап познания окружающей среды. В процессе передвижения ребенок знакомится со многими предметами. В результате развиваются его зрительные, осязательные ощущения, восприятие, чувство трехмерности пространства. При непосредственном контакте с окружающими предметами у малыша формируется чувство «Я», то есть выделение себя из окружающего мира. Чем увереннее ребенок передвигается, тем быстрее он овладевает речью.

При продолжительной задержке моторного развития у детей и отсутствии ее коррекции возникает статико-моторная недостаточность, мозговая дисфункция. Соответственно, страдает мелкая моторика, координация движений, развитие речи, памяти, письма, эмоций. Такие дети испытывают неуверенность в себе, отстают от сверстников и тяжело адаптируются в социуме. В запущенных случаях последствия более тяжелые – нарушается интеллектуальное развитие, что может привести к инвалидности.

Важно выявить нарушения в самом раннем возрасте, чтобы вовремя начать лечение. К факторам риска задержки моторного и речевого развития относятся:

- низкий и очень низкий вес;

- искусственная вентиляция легких;

- родовая травма;

- судороги в новорожденный период;

- метаболические расстройства (низкий сахар, выраженная желтуха);

- гипоксия;

- наложение щипцов;

- сепсис;

- сохранение незрелости более 3 месяцев, особенно у доношенного ребенка;

- более 2 недель вялая реакция на окружающих, нет самостоятельного сосания;

- утрата ранее приобретенных навыков.

Если у ребенка выявляется даже совсем незначительная задержка определенных навыков, но он входит в группу риска, его моторное развитие необходимо строго контролировать.

Коррекция задержки моторного развития

Медицина располагает разнообразным и мощным арсеналом средств лечебно-коррекционных мероприятий. Лечение неврологических расстройств основано на 3 основных принципах:

- Этиологическая терапия. Направлена на устранение причинного фактора болезни.

- Патогенетическая терапия. Представляет собой блокирование патологических процессов, стимуляцию защитных сил организма, его компенсаторных возможностей.

- Симптоматическая терапия. Устранение отдельных симптомов.

Лечение проводится с помощью медикаментозных и немедикаментозных средств. К последним относятся высокоэффективные методики:

- медицинский массаж – устранение гипертонуса, улучшение местного и общего кровотока, укрепление мышц, снятие напряжения;

- лечебная физкультура – тренировка мышц, развитие моторных навыков, координации;

- мануальная терапия;

- занятия на тренажерах;

- занятия по развитию мелкой моторики;

- авторские индивидуальные программы.

Если вовремя начать лечение, то можно добиться полного восстановления или значительного улучшения состояния.

В нашем центре работают высококвалифицированные специалисты, владеющие самыми современными методами коррекции задержки моторного развития у детей. Записаться на прием к врачу можно по телефонам +7 (8552) 78-09-35, +7 (953) 482-66-62.

Другие статьи

Любые патологические процессы в организме и различные заболевания отражаются в теле человека, как разнообразные зажимы и блоки. Массаж юмейхо – это комплекс манипуляций, который позволяет эффективно и безопасно восстановить функциональное состояние всего организма посредством устранения дисбаланса в позвоночнике и костях таза.

Дизартрией называют нарушение речи, связанное с нарушением иннервации артикуляционной мускулатуры и расстройством функций центрального отдела анализатора, ответственного за речедвигательную активность.

Лицензия №: ЛО-16-01-006209 от 24.08.2017 г. на осуществление медицинской деятельности ООО «Бальзам +».

Источник: cvmmed.ru