В информационных технологиях конечного пользователя важное значение имеет пользовательский интерфейс – совокупность элементов, позволяющих пользователю управлять работой программы или вычислительной системы и получать требуемые результаты. Фактически, пользовательский интерфейс – это канал, по которому осуществляется взаимодействие пользователя и программы. Пользовательский интерфейс реализует работу человека на персональном компьютере посредством элементов взаимодействия.

Элемент взаимодействия – это элемент пользовательского интерфейса, с помощью которого пользователь непосредственно взаимодействует с программой или вычислительной системой.

Различают активные и пассивные элементы взаимодействия.

Пассивный элемент взаимодействия – это элемент пользовательского интерфейса, через который пользователь не имеет прямого доступа к системным или программным ресурсам, т. е. не может управлять или изменять эти ресурсы напрямую и непосредственно.

К пассивным элементам взаимодействия относятся информационные сообщения, подсказки и т. д.

Как работает ЭВМ? Собираем простейший компьютер на базе Z80, эмулятора ПЗУ и порта на D-триггере.

Активный элемент взаимодействия – это элемент пользовательского интерфейса, через который пользователь имеет прямой доступ к системным и программным ресурсам с возможностью непосредственного управления и изменения их.

К активным элементам взаимодействия относятся команды управления системными настройками и программными ресурсами, средства конфигурации системы, команды работы с файловыми системами.

Развитие пользовательских интерфейсов происходило по двум направлениям:

Различают два основных уровня представления данных в ЭВМ:

– физический уровень представления данных;

– логический уровень представления данных.

Согласно общепринятой классификации, существующие на практике интерфейсы можно разделить на следующие виды:

1. Командный интерфейс. Одним из основных и наиболее старых является интерфейс командной строки. Командный (командно-строчный) интерфейс получил наибольшее развитие во времена расцвета больших многопользовательских систем с алфавитно-цифровыми дисплеями. Он характеризуется тем, что пользователь осуществляет взаимодействие с ЭВМ посредством командной строки, в которую вводятся команды определенного формата, а затем передаются к исполнению.

2. Графический интерфейс пользователя является обязательным компонентом большинства современных программных продуктов, ориентированных на работу конечного пользователя. Основными достоинствами графического интерфейса являются наглядность и интуитивная понятность для пользователя, а также общность интерфейса программ, написанных специально для функционирования в графической среде. Пользователь, научившись работать с одной программой, легко может начать работать и со всеми остальными.

Наиболее часто графический интерфейс реализуется в интерактивном режиме работы пользователя и строится в виде системы спускающихся меню с использованием в качестве средства манипуляции мыши и клавиатуры. Работа пользователя осуществляется с экранными формами, содержащими объекты управления, панели инструментов с пиктограммами режимов и команд обработки.

Графический интерфейс позволяет пользователю поддерживать различные виды диалога, который в данном случае представляет собой обмен информационными сообщениями между участниками процесса, когда прием, обработка и выдача сообщений происходит в реальном масштабе времени.

Наиболее распространенными видами организации диалога являются:

3. SILK-интерфейс (Speech, Image, Language, Knowledge — речь, образ, язык, знание). В настоящее время SILK-интерфейс существует лишь как «голосовой» (если не считать биометрических интерфейсов, применяющихся не для управления компьютером, а лишь для идентификации пользователя). Это очень перспективное направление по той причине, что вводить информацию с голоса – самый быстрый и удобный способ. Но его практические реализации пока не стали доминирующими, т.к. качество распознавания устной речи пока далеко от идеала.

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите принципы построения организационных форм обработки данных.

2. Назовите виды автоматизированных рабочих мест.

3. Какие виды обеспечения АРМ вы знаете.

4. Классификация программного обеспечения АРМ.

5. Принципы системы защиты данных.

6. Программные средства электронного офиса.

7. Какие уровни представления данных вы знаете.

8. Назовите принципы построения пользовательских интерфейсов.

9. Какие системы обеспечивают совместную работу людей в организации

10. Какой набор операций может выполнить ПК в соответствии с программой.

2.2. Технологии открытых систем

Одним из основных направлений информационных технологий, определяющим эффективность функционирования экономических объектов, выступает технология открытых систем. Идеологию открытых систем реализуют в своих последних разработках все ведущие фирмы-поставщики средств вычислительной техники, передачи информации и программного обеспечения. Их результативность на рынке информационных технологий и систем определяется согласованной научно-технической политикой и реализацией стандартов открытых систем.

2.2.1. Основные понятия открытых систем. Понятие

технологизации социального пространства

Открытая система – это система, которая способна взаимодействовать с другой системой по средством реализации международных стандартных протоколов.

Открытыми системами могут являться как конечные, так и промежуточные системы, к которым предъявляются следующие требования:

– возможность переноса прикладных программ, разработанных должным образом с минимальными изменениями, на широкий диапазон систем;

– совместную работу с другими прикладными системами на локальных и удаленных платформах;

– взаимодействие с пользователями в стиле, облегчающем переход от системы к системе.

Открытые системы обладают следующими свойствами:

1. Переносимость прикладного программного обеспечения и повторная применимость программного обеспечения. Под переносимостью приложений понимается перенос всего соответствующего данному приложению программного обеспечения на другие платформы. Под повторной применимостью программного обеспечения понимается перенос в новые приложения некоторой части работающих программ, что также имеет большое практическое значение и непосредственно относится к целям открытости систем.

2. Переносимость данных означает возможность переноса на новые прикладные платформы данных, хранящихся во внешней памяти существующих систем информационных технологий. Переносимость данных обеспечивается применением в открытых системах стандартов, строго регламентирующих форматы и способы представления данных.

3. Функциональная совместимость (интероперабельность) прикладного программного обеспечения – это возможность обмена данными между различными прикладными программами, в том числе между программами, реализуемыми на разнородных прикладных платформах, а также возможность совместного использования данных.

4. Функциональная совместимость (интероперабельность) управления и безопасности – это унификация и целостность средств административного управления и управления информационной безопасностью, т. е. для обеспечения интеграции систем их средства администра тинного управления и средства защиты должны строиться в соответствии с Международными стандартами.

5. Переносимость пользователей – это обеспечение возможности для пользователей информационных технологий избежать необходимости переобучения при взаимодействии с системами, реализованными на основе различных платформ.

6. Расширяемость – это способность системы эволюционировать с учетом изменений стандартов, технологий и пользовательских требований.

7. Масштабируемость – свойство системы, позволяющее ей эффективно работать в широком диапазоне параметров, определяющих технические и ресурсные характеристики системы (примерами таких характеристик могут служить: число процессоров, число узлов сети, максимальное число обслуживаемых пользователей).

8. Прозрачность реализаций – это способ построения системы, при котором все особенности ее реализации скрываются за стандартными интерфейсами, что и обеспечивает свойство прозрачности реализации информационных технологий для конечных пользователей систем.

9. Поддержка пользовательских требований – это точная спецификация пользовательских требований, определенных в виде наборов сервисов, предоставляемых открытыми системами приложениям пользователей.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

Вопрос 1. программный принцип управления компьютером

Компьютер является универсальным инструментом для решения разнообразных задач по преобразованию информации, но его универсальность определяется не столько аппаратным обеспечением, сколько установленными программными средствами, другими словами, все «знания» компьютера сосредоточены в программах, которые представляют собой точную и подробную последовательность инструкций, представленных на понятном для компьютера языке, по обработке информации. Меняя программы на компьютере можно превратить его в рабочее место дизайнера, бухгалтера или конструктора, статистика или агронома, использовать его для прослушивания музыки, просмотра кинофильмов и других развлечений.

Джоном фон Нейманом в 1945 г. были описаны основные принципы построения компьютеров, которые до сих пор являются стандартом практически для всех компьютеров. Одним из них является программное управление.

В основе принципа программного управления лежит представление алгоритма решения любой задачи в виде программы вычислений.

Алгоритм[2][1] – точное предписание, определяющее процесс преобразования исходных данных в конечный результат. При решении задачи применим общий алгоритм: 1) получить исходные данные; 2) найти решение; 3) сообщить ответ.

Программа(для компьютера)[3][2] – это упорядоченная последовательность команд, подлежащая обработке. Программа описывает операции, которые нужно выполнить процессору компьютера для решения поставленной задачи.

Команда – это инструкция машине на выполнение элементарной операции. Набор операций, которые может выполнять компьютер, и правил их записи образуют машинный язык.

Структура команды в общем случае имеет вид:

| КОПКод операции | А1Адрес1-го операнда | А2Адрес2-го операнда | А3Адрес помещениярезультата | А4Адрес следующей команды |

Исторически сложилась тенденция к увеличению количества команд в машинном языке. Разработчики считали, что чем больше в нем команд, тем шире возможности по обработке данных. В настоящее время совершается переход на RISC-процессоры, основной характеристикой которых является сокращение набора команд и упрощение их структуры.

Суть принципа программного управления заключается в следующем:

- все вычисления, предписанные алгоритмом решения задачи, должны быть представлены в виде программы, состоящей из последовательности управляющих слов-команд;

- каждая команда содержит указания на конкретную выполняемую операцию, место нахождения (адрес) операндов и ряд служебных признаков. Операнды –это переменные, значения которых участвуют в операциях преобразования данных. Список всех переменных (входных и данных, промежуточных значений и результатов вычислений) является неотъемлемым элементом любой программы;

- для доступа к программам, командам и операндам используются их адреса, в качестве которых выступают номера ячеек памяти компьютера, предназначенных для хранения объектов;

- команды программы расположены в памяти друг за другом, что позволяет микропроцессору организовывать выборку цепочки команд из последовательно расположенных ячеек памяти и выполнять команду за командой.

- для перехода к выполнению не следующей по порядку команды, а к какой-то другой, используются команды условного или безусловного переходов. Выборка команд из памяти прекращается после достижения и выполнения команды «стоп». Таким образом, процессор исполняет программу автоматически, без вмешательства человека.

Обычно программы хранятся во внешней памяти ПЭВМ и для выполнения передаются в оперативную память. Некоторые программы постоянно размещаются в памяти (ядро операционной системы, архиватор Zip Magic, монитор антивирусной программы Касперский АнтиВирус и др.) и называются резидентными, а другие – загружаются только на время выполнения, а затем удаляются из памяти, и называются транзитными.

Часть машинных программ, обеспечивающих автоматическое управление вычислениями и используемых наиболее часто, может размещаться в постоянном запоминающем устройстве – реализовываться аппаратно. Программы, записанные в ПЗУ, составляют базовую систему ввода/вывода (BIOS), которая является промежуточным звеном между программным обеспечением компьютера и его электронными компонентами. Ее компоненты обеспечивают выполнение всех операций ввода/вывода в соответствии со специфическими особенностями работы каждого из периферийных устройств данного компьютера (драйверы стандартных устройств), тестируют работу памяти и устройств компьютера при включении электропитания (тест), а также выполняют загрузку операционной системы.

Статьи к прочтению:

- Вопрос 20. форматирование таблицы.

- Вопрос 22. абсолютные и относительные адреса. копирование формул.

Принцип программного управления. Принцип фон Неймана

Похожие статьи:

- Принцип программного управления В ЭВМ вся последовательность команд на вычисление предварительно записывается в память вычислительной машины и выполняется последовательно автоматически….

- Название темы: программное управление и современные компьютеры Имя: Ислам Фамилия: Мехдиев Группа: 803 Курс: I Факультет: Мировая Экономика Предмет: Экономическая информатика Название Темы: Программное управление и…

Источник: csaa.ru

Развитие концепций логического представления данных.

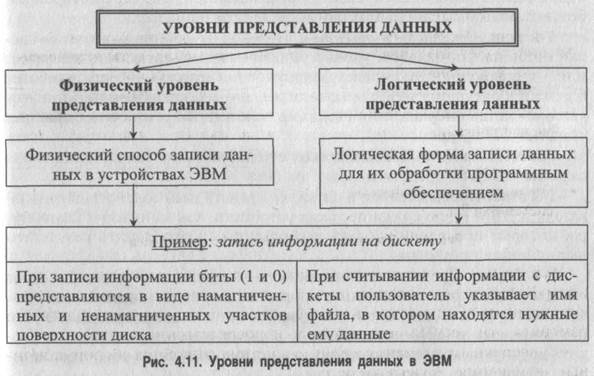

Различают два основных уровня представления данных в ЭВМ:

| Физический уровень представления данных | Это фактическое размещение данных в компьютере, т. е. способ записи данных в устройствах ЭВМ. Физический уровень представления данных зависит от развития аппаратного обеспечения ЭВМ и не имеет отношения к пользовательскому интерфейсу. |

| Логический уровень представления данных | Это логическая форма записи данных, представленных на физическом уровне, т. е. это данные, представленные в форме, доступной для обработки программным обеспечением разных уровней — от операционной системы до прикладных программ. |

Классификация уровней представления данных приведена на рис. 4.11.

Развитие уровней логического представления данных прошло несколько этапов:

1-й этап. От битов к байтам. Бит — фундаментальная единица информации в логической модели представления данных, однако техноло гически удобнее обрабатывать совокупности битов — байты. Представление информации в виде байтов стало первым шагом в развитии логического уровня представления данных.

2-й этап. От байтов к блокам (сегментам). Следующим шагом стало объединение байтов в блоки, что дало возможность обращаться и обрабатывать большие совокупности данных (блоки) как единое целое.

3-й этап. От блоков к файлам. Файл — совокупность битов (байтов, блоков), имеющих собственное имя. Появление файлов стало следующей вехой в эволюции моделей представления данных. Теперь файл стал высшей формой логического представления данных, с которой работают пользователи и программное обеспечение.

4-й этап. От файлов к объектам. Переход от файлов к объектам сделан лишь на формальном уровне. Фактически объекты — те же файлы или их совокупности, однако совокупности файлов — есть наиболее близкий к будущему метод организации данных, когда файлы останутся «видны» лишь операционной системе, как в свое время байты остались «видны» лишь процессору.

Развитие средств взаимодействия с пользователем также прошло несколько этапов:

1-й этап. Первым шагом в развитии средств взаимодействия пользователя и ЭВМ стало создание таких устройств, как монитор и клавиатура, которые позволяли вводить информацию и отображать результаты выполнения программ.

2-й этап. Средства позиционного ввода (манипуляторы типа «мышь») стали революционным прорывом в построении пользовательских интерфейсов, т.к. стало возможным организовать взаимодействие пользователей и ЭВМ не с помощью команд, которые необходимо вводить вручную в командную строку, а с помощью выбора объектов, которые обозначают данные команды.

3-й этап. Появление цветных мониторов и мультимедиа привело к созданию более эргономичных графических пользовательских интерфейсов и позволило применять более широкий спектр средств передачи информации: от однотонных звуков бипера, графических статических и подвижных изображений к полноценному качественному видео и аудио.

4-й этап. Световое перо позволило создать компьютеры планшетного карманного типа и соответствующие им графические пользовательские интерфейсы, ориентированные на работу с рукописным вводом.

5-й этап. Виртуальная реальность — следующий этап развития пользователь-

ских интерфейсов. Взаимодействие пользователя и ЭВМ осуществляется с помощью различных сенсоров, таких, как, например, шлем и перчатки, которые связывают его движения и впечатления и аудиовизуальные эффекты. Будущие исследования в области виртуальной реальности направлены на увеличение чувства реальности наблюдаемого.

Виртуализация — переход на более высокий уровень абстракции в управлении конкретными конфигурациями вычислительной системы.

Согласно общепринятой классификации, существующие на практике интерфейсы можно разделить на следующие виды:

· командный интерфейс;

· графический интерфейс;

· SILK-интерфейс.

1. Командный интерфейс. Одним из основных и наиболее старых является интерфейс командной строки. Командный (командно-строчный) интерфейс получил наибольшее развитие во времена расцвета больших многопользовательских систем с алфавитно-цифровыми дисплеями. Он характеризуется тем, что пользователь осуществляет взаимодействие с ЭВМ посредством командной строки, в которую вводятся команды определенного формата, а затем передаются к исполнению.

Командный интерфейс повышает эффективность работы профессиональных пользователей, и он до сих пор используется в некоторых приложениях (консольных приложениях). Использование командного интерфейса обусловлено тем, что клавиатура является непревзойденным по скорости средством ввода информации. Конкуренцию клавиа> туре в перспективе может составить только голосовой способ ввода.

2. Графический интерфейс пользователя является обязательным компонентом большинства современных программных продуктов, ориентированных на работу конечного пользователя. Основными достоинствами графического интерфейса являются наглядность и интуитивная понятность для пользователя, а также общность интерфейса программ, написанных специально для функционирования в графической среде. Пользователь, научившись работать с одной программой, легко может начать работать и со всеми остальными.

Примером графического интерфейса является оконный WIMP-интерфейс (Windows, Icons, Menus, Point-and-click — окна, пиктограммы, меню, «укажи и щелкни»). Интерфейс WIMP возник тогда, когда пользователями ПК стали люди, не обладавшие навыками алгоритмического мышления, т.к. общение с помощью командного интерфейса — это то же программирование, и этому надо было специально учиться.

Наиболее часто графический интерфейс реализуется в интерактивном режиме работы пользователя и строится в виде системы спускающихся меню с использованием в качестве средства манипуляции мыши и клавиатуры. Работа пользователя осуществляется с экранными формами, содержащими объекты управления, панели инструментов с пиктограммами режимов и команд обработки.

К числу типовых объектов управления графического интерфейса относятся объекты, представленные в табл. 4.3.

Таблица 4.3 Основные объекты управления графического интерфейса

| Название объекта | Описание объекта |

| Метка | Постоянный текст, не подлежащий изменению при работе пользователя с экранной формой, например, названия полей в экранной форме |

| Текстовое окно | Поле для ввода информации произвольного вида |

| Командная кнопка | Объект, который обеспечивает передачу управляющего воздействия, например, кнопки ОК, Отменить, Сохранить в диалоговых формах |

| Кнопка-переключатель | Элемент для альтернативного выбора одной команды из группы однотипных команд |

| Помечаемая кнопка | Элемент, позволяющий выбрать несколько команд из группы однотипных |

| Окно-список | Элемент, который содержит список альтернативных значений для выбора |

| Комбинированное окно | Элемент, который объединяет возможности окна-списка и текстового окна, т. е. дает возможность ввести данные с клавиатуры или выбрать из списка |

| Название объекта | Описание объекта |

| Линейка горизонтальной прокрутки | Элемент, позволяющий произвести быстрое перемещение внутри длинного списка или текста по горизонтали |

| Линейка вертикальной прокрутки | Элемент, позволяющий произвести быстрое перемещение внутри длинного списка или текста по вертикали |

Графический интерфейс позволяет поддерживать пользователю различные виды диалога, который в данном случае представляет собой обмен информационными сообщениями между участниками процесса, когда прием, обработка и выдача сообщений происходят в реальном масштабе времени.

Выделяют следующие типы диалога:

| Жесткий | Это такой вид диалога, при котором роли участников диалога заданы жестко, например, режим работы «вопрос — ответ» с указанием того, кому из партнеров принадлежит инициатива |

| Гибкий | В этом виде диалога задается множество предписанных вариантов диалога, представляемых пользователю в виде меню, как правило, иерархической структуры, из которого он выбирает направление решения задачи |

| Свободный | Это диалог, который позволяет участникам общения обмениваться информацией произвольным образом |

Наиболее распространенными видами организации диалога являются:

* меню;

* шаблон;

* команда;

* естественный язык.

| Меню — это набор операций, который может выполнить ПК в соответствии с программой. |

Реализация диалога в виде меню возможна через вывод на экран видеотерминала определенных функций системы.

Пользователь выбирает на экране монитора нужную ему операцию и передает ее к исполнению.

Шаблон — это режим взаимодействия конечного пользователя и ПК, на каждом шаге которого система воспринимает только ограниченное по формату входное сообщение пользователя. Варианты ответа пользователя ограничиваются форматами, предъявляемыми ему на экране монитора.

Диалог вида «команда» инициируется пользователем. При этом выполняется одна из допустимых на данном шаге диалога команд пользо-

вателя. Их перечень отсутствует на экране, но легко вызывается на экран с помощью специальной директивы или функциональной клавиши.

Естественный язык — это тип диалога, при котором запрос и ответ со стороны пользователя ведется на языке, близком к естественному. Пользователь свободно формулирует задачу, но с набором установленных программной средой слов, фраз и синтаксиса языка. Система может уточнять формулировку пользователя. Разновидностью этого вида диалога является речевое общение с системой — SILK-интерфейс.

Пользовательские интерфейсы строятся с соблюдением принципов,

1. Принцип структуризации. Пользовательский интерфейс должен быть целесообразно структурирован. Родственные его части должны быть связаны, а независимые — разделены; похожие элементы должны выглядеть похоже, а непохожие — различаться.

2. Принцип простоты. Наиболее распространенные операции должны выполняться максимально просто. При этом должны быть ясные ссылки на более сложные процедуры.

3. Принцип видимости. Все функции и данные, необходимые для выполнения определенной задачи, должны быть видны, когда пользователь пытается ее выполнить.

4. Принцип обратной связи. Пользователь должен получать сообщения о действиях системы и о важных событиях внутри нее. Сообщения должны быть краткими, однозначными и написанными на языке, понятном пользователю.

5. Принцип толерантности. Интерфейс должен быть гибким и терпимым к ошибкам пользователя. Ущерб от ошибок должен снижаться за счет возможности отмены и повтора действий и за счет разумной интерпретации любых разумных действий и данных.

6. Принцип повторного использования. Интерфейс должен многократно использовать внутренние и внешние компоненты, достигая тем самым унифицированности.

Существует три основных критерия качества пользовательского интерфейса:

* скорость работы пользователей;

* количество человеческих ошибок;

* скорость обучения.

1. Скорость работы пользователя. Согласно Дональду Норману, взаимодействие пользователя с системой (не только компьютерной) состоит из семи шагов:

1. Формирование цели действий.

2. Определение общей направленности действий.

3. Определение конкретных действий.

4. Выполнение действий.

5. Восприятие нового состояния системы.

6. Интерпретация состояния системы.

7. Оценка результата.

Таким образом, процесс размышления занимает почти все время, и течение которого пользователь работает с компьютером, т.к. шесть из семи этапов полностью заняты умственной деятельностью. Соответственно, повышение скорости этих размышлений приводит к существенному улучшению скорости работы.

Существенно повысить скорость собственно мышления пользователей невозможно, но качественный пользовательский интерфейс должен уменьшить влияние факторов, усложняющих (и, соответственно, замедляющих) процесс мышления.

2. Количество человеческих ошибок. Пользовательский интерфейс юлжен содержать элементы, которые позволят уменьшить количество iопускаемых ошибок. К этим элементам относятся:

• плавное обучение пользователей в процессе работы;

• снижение требований к бдительности;

• повышение разборчивости и заметности индикаторов.

Кроме того, пользовательский интерфейс должен содержать средства, позволяющие снизить чувствительность системы к ошибкам. К ним относятся:

• блокировка потенциально опасных действий пользователя до по

лучения подтверждения правильности действия;

• проверка системой всех действий пользователя перед их приняти

ем;

• самостоятельный выбор системой необходимых команд или пара

метров, когда от пользователя требуется только проверка.

3. Скорость обучения. Пользовательский интерфейс должен содержать средства, позволяющие пользователю в максимально короткие сроки научиться работать с программой или системой. К таким средствам относятся различного вида справочные системы, подсказки, информационные сообщения.

Картограммы и картодиаграммы Картограммы и картодиаграммы применяются для изображения географической характеристики изучаемых явлений.

Практические расчеты на срез и смятие При изучении темы обратите внимание на основные расчетные предпосылки и условности расчета.

Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где.

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса.

Весы настольные циферблатные Весы настольные циферблатные РН-10Ц13 (рис.3.1) выпускаются с наибольшими пределами взвешивания 2.

Хронометражно-табличная методика определения суточного расхода энергии студента Цель: познакомиться с хронометражно-табличным методом определения суточного расхода энергии.

ОЧАГОВЫЕ ТЕНИ В ЛЕГКОМ Очаговыми легочными инфильтратами проявляют себя различные по этиологии заболевания, в основе которых лежит бронхо-нодулярный процесс, который при рентгенологическом исследовании дает очагового характера тень, размерами не более 1 см в диаметре.

Методика исследования периферических лимфатических узлов. Исследование периферических лимфатических узлов производится с помощью осмотра и пальпации.

Роль органов чувств в ориентировке слепых Процесс ориентации протекает на основе совместной, интегративной деятельности сохранных анализаторов, каждый из которых при определенных объективных условиях может выступать как ведущий.

Лечебно-охранительный режим, его элементы и значение. Терапевтическое воздействие на пациента подразумевает не только использование всех видов лечения, но и применение лечебно-охранительного режима – соблюдение условий поведения, способствующих выздоровлению.

Источник: studopedia.info