Протоколы съезда 1903 года, принимавшего программу российских марксистов, сделались величайшей редкостью, и громадное большинство современных деятелей рабочего движения не знакомо с мотивами отдельных пунктов программы (тем более, что далеко не все из относящейся сюда литературы пользуется благами легальности. ). Поэтому остановиться на разборе интересующего нас вопроса на съезде 1903 г. необходимо.

Отметим прежде всего, что, как ни скудна русская с.-д. литература, относящаяся к “праву наций на самоопределение”, все же из нее совершенно ясно видно, что понималось это право всегда в смысле права на отделение. Гг. Семковские, Либманы и Юркевичи, сомневающиеся в этом, объявляющие § 9 “неясным” и т. п., только по крайнему невежеству или беззаботности толкуют о “неясности”. Еще в 1902 году в “Заре” Плеханов**, защищая “право на самоопределение” в проекте программы, писал, что это требование, не обязательное для буржуазных демократов, “обязательно для социал-демократов”. “Если бы мы позабыли о нем, или не решились выставить его, — писал Плеханов, — опасаясь затронуть национальные предрассудки наших соотечественников великорусского племени, то в наших устах стал бы постыдной ложью. клич. “пролетарии всех стран, соединяйтесь!””22.

Кровавое Воскресенье. Рожденная революцией.1905-1.

Это — очень меткая характеристика основного довода за рассматриваемый пункт, настолько меткая, что ее недаром боязливо обходили и обходят “не помнящие родства” критики нашей программы. Отказ от данного пункта, какими бы мотивами его ни обставляли, на деле означает “постыдную” уступку великорусскому национализму. Почему великорусскому, когда говорится о праве всех наций на самоопределение? Потому, что речь идет об отделении от великорусов. Интерес соединения пролетариев, интерес их классовой солидарности требуют признания права наций на отделение — вот что признал в цитированных словах Плеханов 12 лет тому назад; вдумавшись в это, наши оппортунисты не сказали бы, вероятно, так много вздору о самоопределении.

Как же отнеслась к этим доводам программная комиссия II съезда, где против польских марксистов выступал больше всего Плеханов? Над этими доводами жестоко посмеялись! Нелепость предложения российским марксистам выкинуть признание права на самоопределение наций была так ясно и наглядно показана, что польские марксисты даже не решились повторить своих доводов на полном собрании съезда!! Они покинули съезд, убедившись в безнадежности своей позиции перед высшим собранием марксистов и великорусских, и еврейских, и грузинских, и армянских.

Этот исторический эпизод имеет, само собою разумеется, очень важное значение для всякого, интересующегося серьезно своей программой. Полный разгром доводов польских марксистов в программной комиссии съезда и отказ их от попытки защищать свои взгляды на собрании съезда — факт чрезвычайно знаменательный. Роза Люксембург недаром “скромно” умолчала об этом в своей статье 1908 года — слишком уже неприятно, видимо, было воспоминание о съезде! Умолчала она и о том, до смешного неудачном, предложении “исправить” § 9-ый программы, которое сделали Варшавский и Ганецкий от имени всех польских марксистов в 1903 году и которого не решались (и не решатся) повторять ни Роза Люксембург, ни другие польские с.-д.

Смелый фильм о Ленине с великими актерами, ждавший показа 20 лет. Штрихи к портрету (1967-70)

Но если Роза Люксембург, скрывая свое поражение в 1903 году, умолчала об этих фактах, то люди, интересующиеся историей своей партии, позаботятся о том, чтобы узнать эти факты и продумать их значение.

“. Мы предлагаем, — писали друзья Розы Люксембург съезду 1903 года, уходя с него, — дать следующую формулировку седьмому (теперешнему 9-му) пункту в проекте программы:

Источник: studfile.net

15 декабря в 1903 году Николай II собрал особое совещание о ходе переговоров с Японией

15 декабря 1903 года Николай II собрал особое совещание о ходе переговоров с Японией.

Русский царь с некоторой имперской амбицией заявил, что Япония — всё же варварская страна. А далее поставил вопрос, что лучше: «Идти на риск войны или продолжать уступчивость?» Что было дальше, — известно всем. Бесславная для России война окончилась 5 сентября в 1905 году Портсмутским мирным договором.

Лишь твердая позиция русской делегации во главе с премьер-министром Сергеем Витте заставила Японию, опасающуюся продолжения войны, ограничить свои аппетиты частью Сахалина, Порт-Артуром и Курильскими островами. Тем не менее ультрапатриоты того времени считали, что Витте уронил честь Отечества и прозвали его «графом Полусахалинским». Портсмутский договор потерял силу только после капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Источник: knowhistory.ru

Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904–1905 годов

Урок знакомит с Дальневосточной политикой Николая II, попытках усилить влияние России в этом регионе. Анализируются причины начала Русско-японской войны. Прослеживается ход военных действий. В уроке рассматриваются последствия войны для России.

В данный момент вы не можете посмотреть или раздать видеоурок ученикам

Чтобы получить доступ к этому и другим видеоурокам комплекта, вам нужно добавить его в личный кабинет.

Получите невероятные возможности

1. Откройте доступ ко всем видеоурокам комплекта.

2. Раздавайте видеоуроки в личные кабинеты ученикам.

3. Смотрите статистику просмотра видеоуроков учениками.

Получить доступ

Конспект урока «Внешняя политика Николая II. Русско-японская война 1904–1905 годов»

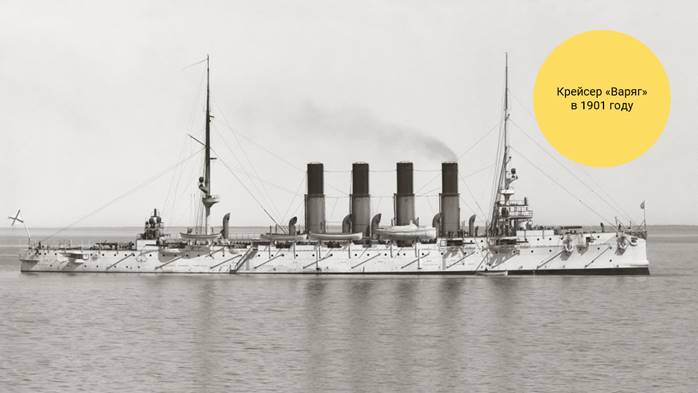

Одним из самых известных российских крейсеров стал «Варяг». Интересна его судьба. Построен крейсер был в Филадельфии, а потом передан Военно-Морскому флоту Российской империи. После боя у Чемульпо в 1904 году «Варяг» был затоплен российскими моряками, не пожелавшими сдать корабль противнику. Спустя год японцы поднял крейсер, отремонтировали его и дали новое название Сойя.

Отдавая дань подвигу русских моряков, японцы оставили на корме название «Варяг».

Во время Первой мировой войны крейсер выкупила Россия. А в 1917 году «Варяг» отправили на ремонт в Великобританию, где его конфисковали англичане. Спустя три года крейсер передали Германии.

В ходе урока вы узнаете о политике России на Дальнем Востоке, Русско-японской войне, сближении России и Англии.

Во внешней политике Николай II ставил 2 задачи:

недопущение военных конфликтов в Европе;

расширение сферы влияния России на Дальнем Востоке.

Николай II стал инициатором созыва международной конференции в Гааге, на которую собрались представители двадцати шести государств. На конференции были приняты конвенции о законах и обычаях войны:

было запрещено использовать удушливые газы;

метать снаряды с воздушных шаров;

использовать разрывные пули.

Для решения конфликтов между государствами был создан Гаагский международный суд.

Мир в Европе был необходим Николаю II, чтобы усилить позиции России в Восточной Азии. Препятствием в этом деле стала Япония, которая пыталась реализовать программу создания «великой Японии».

В 1896 году между Россией и Китаем был заключён секретный договор. В случае нападения Японии на любую из сторон, а также Корею, Россия и Китай начинали военные действия против агрессора.

Также Россия получила разрешение на строительство Китайско-Восточной железной дороги, соединявшей Забайкалье и Владивосток. Она проходила через территорию Маньчжурии.

Европейские государства негативно отнеслись к сближению России и Китая. В 1897 году Германия взяла под контроль порт Циндао. Поводом стало убийство двух немецких миссионеров в восточном Шаньдуне.

Россия не оказала Китаю поддержки. Кроме того русские корабли вошли в Порт-Артур, который был важным стратегическим пунктом.

В 1898 году с Китаем был подписан договор о безвозмездной аренде Ляодунского полуострова и Порт-Артура сроком на 25 лет. Россия получила право создать там свою военно-морскую базу.

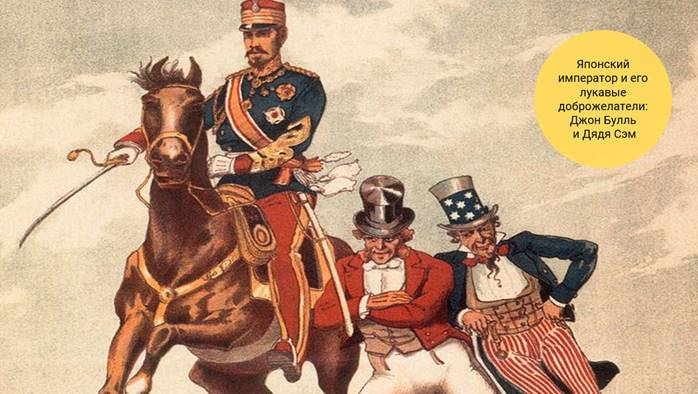

Военное присутствие России в Китае вызвало недовольство Японии. Её поддержали США и Англия, которые не были заинтересованы в усилении России на Дальнем Востоке. США и Англия не только предоставили Японии кредиты, но и поставляли ей оружие и военные суда. Этими действиями они хотели подтолкнуть Японию к войне с Россией.

В январе 1903 года Николай II собрал совещание по делам Дальнего Востока. Большинство участников высказались за начало подготовки к войне.

Сергей Юльевич Витте был против этого. Он предложил начать экономическое освоение Дальнего Востока. А о войне пока не думать, так как Россия к ней не готова.

В ночь на 27 января 1904 года без объявления войны японские миноносцы провели торпедную атаку русской эскадры в Порт-Артуре. В результате из строя были выведены два лучших русских броненосца – Цесаревич и Ретвизан.

Позже в порту Чемульпо японцы напали на крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Бой был неравным. Два российских корабля противостояли четырнадцати японским. Их команды показали настоящий пример мужества.

В ходе боя на «Варяге» начался пожар и его капитан принял решение отвести крейсер обратно в Чемульпо. Чтобы он не достался японцам «Варяг» затопили. Канонерку «Кореец» взорвали.

Японцы стремились добиться превосходства на море. Это могло бы облегчить высадку их десанта на сушу и последующий захват Маньчжурии, Усурийского и Приморского краёв.

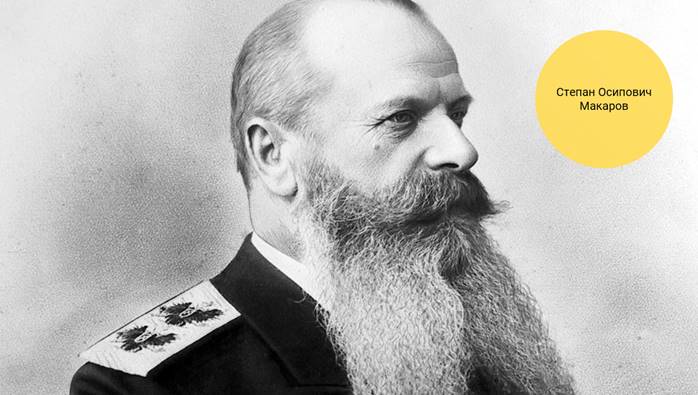

Для решения ситуации на Дальнем Востоке в феврале 1904 года в Порт-Артур прибыл вице-адмирал Степан Осипович Макаров – новый командующий Тихоокеанским флотом. Макаров развернул активные боевые действия. Но 31 марта случилось несчастье. Броненосец «Петропавловск», на котором находился Макаров налетел на минную банку. Погибли все находившиеся на борту, в том числе и известный баталист Василий Верещагин.

Уже в середине апреля 1904 года японцы перешли маньчжурскую границу. В это же время вторая японская армия десантировалась на Ляодунском полуострове. Японцы захватили порт Дальний. Затем они нанесли удар по Порт-Артуру, но встретили серьёзное сопротивление. Началась осада Порт-Артура, длившаяся с июля по декабрь 1904 года.

В августе 1904 года японское командование нанесло удар по русской армии в районе Ляояна. На протяжении трёх дней русские успешно отбивали японские атаки. Алексей Николаевич Куропаткин, командовавший Маньчжурской армией, хотел начать наступление. Но в последний момент передумал, переоценив силы японцев. Его армия начала отступление к Мукдену, где находилось российское комиссарство.

В октябре 1904 года из Балтики вышла вторая Тихоокеанская эскадра под командованием Зиновия Петровича Рожественского. Он должен был пробиться к осаждённому Порт-Артуру.

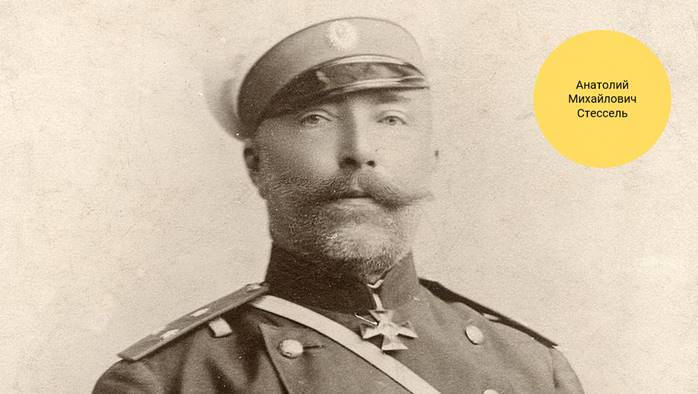

Узнав об этом, японцы активизировали свои действия в районе крепости. В декабре погиб начальник обороны Порт-Артура генерал Кондратенко. Командующий войсками Анатолий Михайлович Стессель созвал Совет обороны крепости. Большинством голосов было принято решение о продолжении обороны, так как хватало и людских ресурсов и продовольствия.

Но 20 декабря 1904 года Стессель сдал японцам Порт-Артур. Спустя два года за это его отдали под суд и лишили всех наград и чинов.

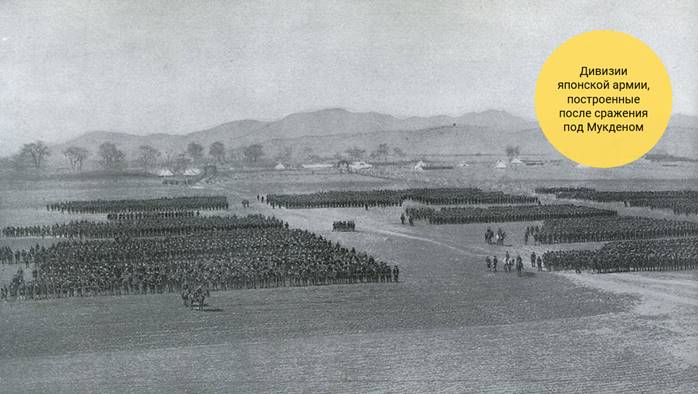

После падения Порт-Артура японские войска были переправлены к Мукдену. Всё более очевидным становилось преимущество Японии в войне. В феврале 1905 года началось Мукденское сражение. До начала Первой мировой войны оно было крупнейшим сухопутным сражением в истории. 25 февраля Мукден был занят японцами.

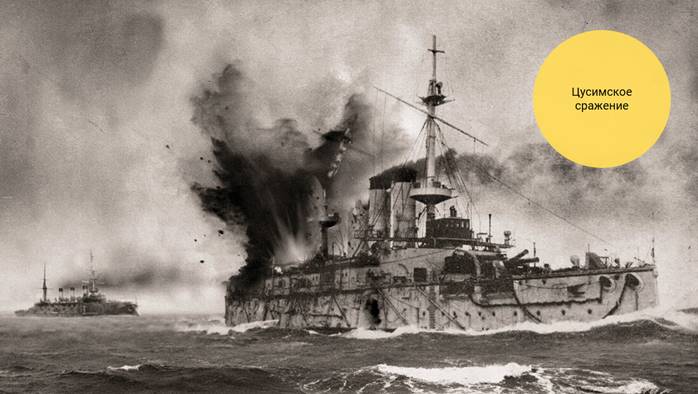

14 мая 1905 года Вторая Тихоокеанская эскадра вошла в Цусимский залив, где её уже ждали японцы. Менее чем через час боя из строя вышел русский флагманский броненосец. К концу дня русские понесли значительные потери. Миноносец «Бедовый», на котором находился раненый Рожественский был захвачен японцами.

15 мая сражение продолжилось. Русский флот был практически уничтожен. Цусима стала одной из самых трагических страниц русской военной истории.

После Цусимского сражения в войне наступило затишье. Его ненадолго прервали японцы, высадившиеся в июле 1905 года на Сахалин. Здесь почти не было русских войск, поэтому в боях участвовали даже каторжане. После долгих неравных боёв русские сдались.

Необходимость окончания войны осознавали и русские и японцы. В России в это время разгоралась революция, правительству была нужна армия для подавления народных выступлений.

Япония также не могла продолжать войну из-за экономических проблем.

Европейские государства теперь беспокоило усиление позиций Японии на Дальнем Востоке. Им не был нужен сильный соперник в Тихом океане, будь то Япония или Россия.

Япония обратилась к Соединённым Штатам Америки с просьбой о посредничестве на мирных переговорах. Теодор Рузвельт согласился оказать помощь.

Переговоры прошли в американском городе Портсмут. Русскую делегацию на них возглавлял Сергей Юльевич Витте.

23 августа 1905 года был подписан Портсмутский мирный договор. Его условия были следующими:

Россия признавала Корею сферой японских интересов.

Россия и Япония должны были вывести свои войска из Маньчжурии.

Россия передавала Японии южную часть Сахалина и Курильские острова.

Россия отдавала Японии права на аренду Порт-Артура.

Россия предоставляла японцам право рыболовства вдоль русского побережья Японского, Охотского и Берингова морей.

Поражение России в войне объяснялось общей неподготовленностью; трудностями доставки снаряжения на Дальний Восток.

Часто во время военных действия русское командование ошибалось и недооценивало противника.

К тому же Россия оказалась в изоляции. Англия и США поддержали Японию. Франция объявила о своём нейтралитете.

Внешнеполитический курс России переместился в Европу. В первую очередь изменились отношения с Англией.

Ещё в 1904 году Англия заключила союз с Францией. Она отказалась от курса «блестящей изоляции», который подразумевал отказ Англии от заключения длительных международных союзов. К этому привело резкое усиление Германии и её стремление создать мощный военно-морской флот.

Англия пошла и на сближение с Россией. В 1907 году в Петербурге прошли переговоры, на которых Россия и Англия договорились о разграничении интересов в Иране, Афганистане и Тибете.

Этот договор окончательно закрепил разделение Европы на два военно-политических блока – Антанту, в которую вошли Англия, Франция и Россия, и Тройственный союз, образованный Германией, Австро-Венгрией и Италией.

Давайте подведём итоги.

По инициативе Николая II была созвана Гаагская конференция, на которой были приняты конвенции о законах и обычаях войны.

В 1896 году между Россией и Китаем был заключён секретный оборонительный договор.

В ночь на 27 января 1904 года Япония без объявления войны напала на российскую эскадру в Порт-Артуре.

Русско-японская война завершилась поражение России и подписанием 23 августа 1905 года Портсмутского договора.

После русско-японской войны Россия пошла на сближение с Англией.

Источник: videouroki.net