ДВАДЦАТЫЙ СЪЕЗД КПСС, состоялся 14–25 февраля 1956 в Москве. На нем присутствовало 1349 делегатов с решающим и 81 с совещательным голосом, представлявших более 6790 тыс. членов партии и 419 тыс. кандидатов в члены партии. Повестка дня: Отчетные доклады ЦК КПСС (докладчик Н.С.Хрущев), Центральной ревизионной комиссии КПСС (П.Г.Москатов), Директивы по 6-му пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956–1960 (Н.А.Булганин); Выборы центральных органов партии; О культе личности и его последствиях (Н.С.Хрущев).

Также по теме:

СОЮЗ СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК (СОВЕТСКИЙ СОЮЗ, СССР)

Первый после смерти Сталина съезд партии состоял из двух неравных и различных по характеру частей. Первая мало чем отличалась от предыдущих партийных форумов. В ее рамках обсуждались отчеты центральных органов партии и основные параметры 6-го пятилетнего плана. Неординарной была лишь речь А.И.Микояна, который резко раскритиковал сталинский Краткий курс истории ВКП(б), отрицательно оценил литературу по истории Октябрьской революции, Гражданской войны и советского государства. По свидетельству другого члена семьи Микоянов, авиационного конструктора и делегата съезда Артема Микояна, зал воспринял выступление брата негативно.

История| XX съезд КПСС. «Секретный» доклад Хрущева

Главные события, сделавшие съезд знаменитым, произошли в последний день работы, 25 февраля 1956, на закрытом утреннем заседании. Здесь все было необычно – и время проведения (после пленума ЦК по избранию руководящих органов партии, которым обыкновенно закрывались партийные форумы), и закрытый характер заседания (без присутствия приглашенных на съезд представителей зарубежных коммунистических партий), и порядок ведения (руководил заседанием Президиум ЦК КПСС, а не избранный делегатами рабочий президиум).

Необычен был и сделанный Хрущевым секретный доклад О культе личности и его последствиях. В нем была сказана правда о недавнем прошлом страны, с перечислением многочисленных фактов преступлений второй половины 1930-х – начала 1950-х, вина за которые возлагалась на Сталина. Как вспоминал один из очевидцев доклада А.Н.Яковлев, «в зале стояла глубокая тишина.

Не слышно было ни скрипа кресел, ни кашля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга – то ли от неожиданности случившегося, то ли от смятения и страха. Шок был невообразимо глубоким». После окончания выступления председательствовавший на заседании Н.А.Булганин предложил прений по докладу не открывать и вопросов не задавать. Делегаты приняли два постановления – с одобрением положений доклада и о его рассылке партийным организациям без опубликования в открытой печати.

Вскоре с текстом доклада ознакомили всех членов партии, а также советский и комсомольский актив, зачитав его на закрытых партийных собраниях. В сокращенном виде доклад разослали руководителям коммунистических и рабочих партий мира. В Польше с одного из экземпляров текста сняли копию, которая попала на Запад. В июне 1956 доклад впервые появился в печати в США сначала на английском, а затем на русском языке. В СССР доклад впервые был опубликован лишь в 1989.

20-ый предательский съезд КПСС. Выступление Хрущева

В литературе распространено мнение, что рассмотрение на съезде вопроса о культе личности являлось личной заслугой Хрущева, преодолевшего в дни работы партийного форума ожесточенное сопротивление прежних соратников Сталина по Политбюро. Созданию такой легенды немало способствовал своими мемуарами сам Хрущев.

В действительности еще 31 декабря 1955 на заседании Президиума ЦК КПСС для выяснения судеб членов ЦК партии, избранного на ХVII съезде ВКП(б), была образована комиссия во главе с секретарем ЦК П.Н.Поспеловым. Итоги работы этой комиссии члены Президиума ЦК рассмотрели 9 февраля 1956.

Тогда же было решено включить в повестку ХХ съезда КПСС вопрос о культе личности Сталина, докладчиком утвердили Хрущева. Проект секретного доклада подготовили Поспелов и А.Б.Аристов, положив в его основу результаты работы комиссии по выяснению судеб членов ЦК партии, избранного на ХVII съезде ВКП(б). Затем над текстом доклада трудились сам Хрущев, его помощники, Д.Т.Шепилов, текст читали и вносили в него замечания все члены Президиума и секретари ЦК КПСС. Иными словами, доклад представлял собой результат коллективного творчества и отражал мнение большинства Президиума ЦК.

Вопрос об отношении к наследию Сталина начал обсуждаться в партийно-государственном руководстве страны задолго до ХХ съезда КПСС в связи с начавшимся процессом реабилитации жертв репрессий. В 1954 – начале 1956 члены Президиума ЦК КПСС утвердили сотни реабилитационных решений.

Однако В.М.Молотов, К.Е.Ворошилов, Л.М.Каганович, в меньшей степени Г.М.Маленков, более других работавшие со Сталиным и причастные к преступлениям, выступили оппонентами Хрущева. Они предвидели, что публичное осуждение произвола Сталина неизбежно дискредитирует их, поставит вопрос об их личной ответственности, будет воспринято многими как призыв к демократизации общества и восстановлению свободомыслия. Наиболее остро это противостояние выявилось на заседаниях Президиума ЦК КПСС 5 ноября и 31 декабря 1955, 1 и 9 февраля 1956. Но большинство Президиума ЦК поддержало официального лидера партии. Как позднее писал А.И.Микоян, о репрессиях лучше было рассказать самим руководителям партии и не ждать, когда за это возьмется кто-либо другой.

Доклад Хрущева на ХХ съезде КПСС дал старт публичной критике сталинизма. Ее масштабы и глубина оказались опаснее, нежели ожидали сами партийные руководители. Уже через месяц Президиум ЦК КПСС вынужден был принять меры, направленные на ограничение критических выступлений коммунистов. Они зафиксированы в постановлении Президиума ЦК КПСС от 30 июня 1956 О преодолении культа личности и его последствий, в котором критическое отношение к сталинскому наследию сформулировано гораздо осторожнее и менее остро, чем в докладе на съезде.

Историческое значение съезда ХХ съезда КПСС заключается в осуждении сталинизма. Прямым следствием решений съезда явилась определенная либерализация общественно-политической жизни страны (так называемая «оттепель»).

Источник: www.krugosvet.ru

XX съезд КПСС

Цели доклада [ править | править код ]

Был использован Н.С. Хрущёвым для укрепления собственного политического положения.

На съезде было осуществлена ревизия ряда идеологических положений, считавшихся правильными в период сталинского правления.

В частности, был подтверждён ленинский тезис о возможности мирного сосуществования социалистических и капиталистических государств. Было заявлено о многообразии путей перехода к социализму, не обязательности насильственной смены власти для социалистического преобразования общества.

Были подвергнуты критике официальный «Краткий курс истории ВКП(б)» и другая литература по истории партии и государства.

В последний день работы съезда, на закрытом заседании Н.С. Хрущёв зачитал доклад «О культе личности и его последствиях», в котором осудил практику политических репрессий, возложив всю ответственность за их проведение на И.В. Сталина.

Подготовка доклада [ править | править код ]

Н.С. Хрущёв на трибуне мавзолея Ленина рядом со И.В. Сталиным.

Андрей Сорокин: «Да, поводом к докладу стала очередная годовщина со дня рождения Сталина, которую было решено «отмечать только в печати, собрания не проводить». Видимо, именно на этом заседании впервые состоялся общий открытый разговор, пока только членов высшего политического руководства. И мнения разделились. Хрущёв был за то, чтобы торжеств не проводить.

Дальше — больше. На заседание Президиума 31 декабря 1955 г. Никита Сергеевич вынес известное письмо Ольги Шатуновской Микояну, где она писала о причастности работников ГПУ к убийству Кирова в 1934 году. В тот же день была сформирована комиссия Поспелова (в то время секретаря ЦК). А первого февраля на заседании Президиума состоялась серьёзная дискуссия, подводя итоги которой Хрущёв резюмирует:

«Усилить обстрел культа личности».

9 февраля 1956 г. Комиссия ЦК направляет в Президиум доклад «для установления причин массовых репрессий против членов и кандидатов в члены ЦК ВКП(б), избранных на XVII съезде партии». В тот же день, заслушав этот доклад на заседании Президиума, Хрущёв принимает решение: «нужно рассказать обо всем съезду».

Хрущёв участвовал в написании доклада?

Андрей Сорокин: Он много импровизировал во время своего выступления, но проект доклада 1-го секретаря ЦК КПСС ХХ съезду был подготовлен Поспеловым. И рукописный подлинник этого доклада хранится сегодня в РГАСПИ.

И тем не менее много пишут о том, что даже для ближайшего окружения Хрущёва доклад о культе личности был «бомбой»?

Андрей Сорокин: Никакой тайной для членов Президиума ЦК, как мы видим, он не являлся, несмотря на широко бытующие домыслы.

Проект доклада рассылался членам президиума, на целом ряде экземпляров сохранилась их правка.

У Никиты Сергеевича были личные мотивы так активно участвовать в подготовке «обстрела культа личности»? Какие у него были отношения с вождем?

Андрей Сорокин: Личные мотивы пойти против Сталина, пусть и посмертно? Такого рода трагедий, как, к примеру, в семье Молотова, чья супруга Полина Жемчужина по ложному обвинению была арестована в январе 1949 года и провела в лагере четыре года, или родной брат Лазаря Кагановича, который покончил с собой, не дожидаясь ареста, в семье Хрущёва, конечно, не было.

Но имели место личные унижения этого самого молодого из членов ближайшего окружения Сталина. Не раз он удостаивался «высочайшего гнева». Осенью 1946 года, будучи 1-м секретарем ЦК КП(б) Украины, Хрущёв направил Сталину несколько записок о проблемах в республике.

Сталин ответил ему, что такими необоснованными записками некоторые сомнительные политические деятели отгораживаются от Советского Союза для того, чтобы не выполнять задания партии. «Предупреждаю Вас, — написал Сталин, — что если Вы и впредь будете стоять на этом негосударственном и небольшевистском пути, дело может кончиться плохо». Предупреждение было адресовано отнюдь не одному лишь Хрущёву. Сталин разослал эту записку «членам и кандидатам Политбюро». Так что тучи над головой Хрущёва сгущались не раз.

Но при этом будущий глава государства очень успешно продвигался по карьерной лестнице.

Андрей Сорокин: Его карьерный рост контролировал сам Сталин. Например, известно, что в апреле 1937 года Ежов получил из управления НКВД УССР по Донецкой области протоколы допроса, свидетельствовавшие о принадлежности Хрущёва в молодости к троцкистской организации. Вряд ли Никите Сергеевичу повезло уцелеть, как он писал об этом позднее. Думаю, именно Сталин, лично контролировавший развитие репрессий в центре (а во многом и на местах), приберег компромат и распорядился не трогать молодого, энергичного, не очень образованного, но преданного партийного руководителя».

Цитата из доклада Н.С. Хрущёва [ править | править код ]

Н.С. Хрущёв, в частности, сказал: «Культ личности приобрёл такие чудовищные размеры главным образом потому, что сам Сталин всячески поощрял и поддерживал возвеличивание его персоны. Об этом свидетельствуют многочисленные факты. Одним из наиболее характерных проявлений самовосхваления и отсутствия элементарной скромности у Сталина является издание его «Краткой биографии», вышедшей в свет в 1948 году.

Эта книга представляет собой выражение самой безудержной лести, образец обожествления человека, превращения его в непогрешимого мудреца, самого «великого вождя» и «непревзойдённого полководца всех времён и народов». Не было уже других слов, чтобы ещё больше восхвалять роль Сталина.

Нет необходимости цитировать тошнотворно-льстивые характеристики, нагромождённые в этой книге одна на другую. Следует только подчеркнуть, что все они одобрены и отредактированы лично Сталиным, а некоторые из них собственноручно вписаны им в макет книги».

Последствия доклада [ править | править код ]

«Члены Президиума ЦК были морально готовы к эффекту разорвавшейся бомбы. А как такую правду восприняла страна? Прошло лишь три года с тех пор, как многие искренне рыдали во время похорон «отца народов».

Андрей Сорокин: Доклад вызвал шок. В 1989 году в «Вестнике ЦК КПСС» была опубликована (впервые в Советском Союзе) та версия стенограммы, которая изобилует ремарками «аплодисменты», «шум возмущения в зале» и тому подобным. Однако, по воспоминаниям участников съезда, в зале царила гробовая тишина. Так что эффекта разорвавшейся бомбы доклад действительно достиг.

Ни в советском обществе, ни в мировом коммунистическом движении он не был принят однозначно положительно. Мнения разделились. Более того, реакция на доклад была такова, что Хрущёв сделал ряд попятных движений. Например, на встрече нового 1957 года в Георгиевском зале Кремля в присутствии дипломатического корпуса он поднял бокал в честь Сталина. А спустя полмесяца на приеме в китайском посольстве заявил, что имя Сталина неотделимо от марксизма-ленинизма».

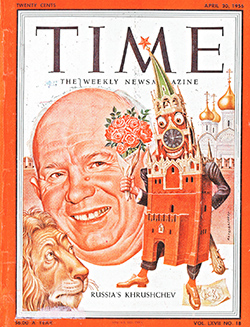

Обложка журнала Time 1956 г. Засекреченный в Советском Союзе доклад Хрущёва был впервые опубликован на Западе. Историки предполагают, что советское руководство сознательно пошло на утечку информации. Фото. Источник: РГАСПИ

Вопрос о собственном участии в репрессиях самого Хрущёва и других присутствовавших на съезде партийных руководителей был обойдён молчанием.

Н.С. Хрущёв поставил вопрос о реабилитации незаслуженно осуждённых в период сталинского правления людей.

Обсуждения доклада не проводилось.

Делегаты съезда приняли решение одобрить доклад и разослать его для обсуждения по партийным ячейкам. Впоследствии доклад Н.С. Хрущёва широко обсуждался на партийных и комсомольских собраниях, в том числе — в присутствии беспартийных. При этом, до 1989 г., он оставался официально закрытым документом, хотя довольно быстро попал на Запад, где и был опубликован.

XX съезд КПСС стал знаковым событием, обозначившим поворот во внутренней политике СССР, расширение гражданских свобод, названные впоследствии «хрущёвской оттепелью».

Обсуждение партийным активом [ править | править код ]

Директива за подписью М.А. Суслова о направлении доклада Хрущева в местные парторганизации на рассмотрение. Фото: РГАСПИ. Ф. 17. Оп.

171. Д. 490. Л. 2; Родина. 2016. № 3.

Что чувствовали люди, слушая на партийных собраниях доклад о культе личности? Воодушевление, надежду, облегчение. Потрясение, разочарование, сомнение, обиду. Новые факты о Сталине, кровавом диктаторе, который, в изложении Хрущева, изучал страну и сельское хозяйство только по кинофильмам, а военные операции планировал по глобусу, многие восприняли как «плевок в душу».

Были и те, кто критически отнесся к попыткам возложить ответственность за эти преступления только Сталина, Берию. В РСФСР большой резонанс получило собрание в Академии общественных наук при ЦК КПСС. Профессор Б.М. Кедров и заместитель руководителя кафедры философии И.С. Шариков обвинили партийное руководство в непоследовательности в борьбе с культом личности, отсутствии самокритики и замалчивании проблем, а также призвали разделить ответственность за преступления «режима Сталина — Берии».

Большой резонанс имело собрание парторганизации Теплотехнической лаборатории АН СССР, на котором молодые сотрудники Р.Г. Авалов, Ю.Ф. Орлов, В.Е. Нестеров и Г.И. Щедрин заявили о том, что власть в стране была узурпирована «кучкой прохвостов», партия пронизана духом рабства, приспособленчества и подхалимства, а «самой радикальной мерой изжития вредных явлений нашей жизни может быть вооружение народа». [2] .

Опасаясь выпустить ситуацию из-под контроля, Президиум ЦК КПСС 5 апреля 1956 г. принял постановление «О враждебных вылазках на собрании партийной организации Теплотехнической лаборатории Академии наук СССР по итогам ХХ съезда КПСС». В соответствии с ним четверо сотрудников лаборатории были исключены из партии, а парторганизация лаборатории реорганизована. Это решение Президиума стало показательным и обозначило линию на ограничение критики сталинизма. Дозволенные рамки этой критики были «установлены» в постановлении ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» от 30 июня 1956 г.

Оценки исследователей [ править | править код ]

Большую роль образ XX съезда сыграл в пропаганде противников социализма в период Перестройки — тогда он преподносился как начало временного поворота к «социализму с человеческим лицом», впоследствии остановленному «консервативной элитой».

Публицист Ю.И. Мухин указывает, что Н.С. Хрущёв использовал так называемый «культ личности Сталина», чтобы через него опозорить и, следовательно, отменить все решения XIX съезда и таким образом узурпировать власть в партии, а затем и в стране. Указывается также, что это привело к сращиванию КПСС с государственными органами, обюрокрачиванию партии и привело к развалу СССР и КПСС.

Документы [ править | править код ]

О том какое смятение и потрясение умов и коммунистических убеждений, а так же растерянности проявлялись на «местах» среди рядовых членов КПСС демонстрирует ниже приведённый документ. Эти вопросы предвосхитил во-многом те же вопросы и мифы вокруг них, исторические спекуляции и фальсификации уже в 1990-е гг.

Из перечня вопросов, заданных на собраниях районных партийных активов гор. Молотова (приложение к информации Молотовского горкома КПСС). 27 марта 1956 г.

1. Будут ли реабилитированы лица, пострадавшие в 1937 году. Как это будет организовано, или же в отношении каждого нужно будет возбуждать ходатайство. Этот вопрос имеет принципиальное значение, он касается многих людей, в частности и меня.

2. Где сейчас Ежов?

3. Где работает Шаталин.

4. Правда ли, что жена Сталина — Аллилуева выражала против его деспотического отношения к народу недовольство и за это погибла насильственной смертью, как и многие.

5. Были ли на закрытом заседании съезда представители братских компартий.

6. Как объяснить заявление товарища Хрущёва в беседе с Тито, что Сталина в обиду не дадим.

7. Как нужно рассматривать выступления, речи и работы Сталина.

8. Сообщите о роли Маленкова в создании «Ленинградского дела».

9. Будет ли оставлен гроб Сталина в Мавзолее, и решался ли этот вопрос на ХХ съезде.

10. После смерти т. Сталина было решение правительства о сооружении в Москве пантеона, куда предполагалось поместить саркофаги В.И. Ленина и И.В. Сталина. Строится ли это здание сейчас, и будет ли помещен саркофаг Сталина18.

11. Какие меры будут приняты к тем, кто планировал, как обычную работу, аресты честных членов партии и слепо осуществлял эти аресты.

12. Где в данное время находится Поскребышёв.

13. Не связана ли смерть Кирова с культом личности.

14. Являлись ли врагами народа Тухачевский, Якир, Ягода, Блюхер, Гамарник.

18. Можно ли понимать, что тов. Сталин был и остаётся вождём международного пролетариата, и следует ли пользоваться его трудами.

28. Правильно ли полностью отрицать прогрессивную роль Сталина в ходе гражданской и Отечественной войны.

29. Правильно ли описана в биографии дореволюционная деятельность Сталина.

30. Был ли Сталин в Берлине, как показывают в картинах.

31. Когда будет рассмотрена и изъята литература, особенно периода Великой Отечественной войны, где выделен культ личности Сталина.

32. Будут ли сняты портреты Сталина, и, если будут, как об этом объяснить рабочим.

33. Почему при жизни Сталина не обсуждался вопрос в ЦК КПСС о неправильном руководстве государством со стороны Сталина, разве об этом члены ЦК не знали, или в чем дело, по-видимому, была зажата критика.

34. Между июльским Пленумом и съездом прошло всего полгода, в стенограмме Пленума мы читали положительную оценку Сталина, данную тт. Хрущевым, Микояном и другими. Почему за такой короткий период произошли резкие изменения. Разве тогда все это не было известно.

49. Почему никто из членов Президиума ЦК КПСС не поставил вопрос об ошибках т. Сталина на XIX съезде партии[20]. Как могло все это получиться, кто и что способствовало этому. Почему молчали члены Политбюро, и сами восхваляли т. Сталина. Неправильно обвинять всех в ослепленности, ведь культ личности шел сверху. Может, надо глубже объяснить причины, а не только говорить о следствии.

50. Неужели члены Политбюро трусы, а партия бессильна была поставить на место Сталина. [3] .

Литература [ править | править код ]

- ↑ Реабилитация: как это было. Т. II. М., 2003. С. 18.

- ↑ Реабилитация. Т. II. С. 52-57.

- ↑ РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 14. Д. 45. Л. 69-73. Копия. Машинописный текст; Родина. 2016. № 3.

Источник: traditio.wiki

XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Экономические реформы 1950-1960-х гг., причины их неудач. Замедление экономического роста

И. В. Сталин скончался 5 марта 1953 г. Началась борьба за власть в партийно‑государственном руководстве страны.

I этап: март — июнь 1953 г. (до ареста Берии) — правление триумвирата (Маленков, Берия, Хрущев). Л. П. Берия направлял активность на реабилитацию по «делу врачей», был инициатором массовой амнистии, выражал стремление ограничить вмешательство партийных органов в хозяйственные дела. 26 апреля 1953 г. при активной поддержке высшего армейского генералитета, в том числе Г. К. Жукова, назначенного в марте 1953 г. первым заместителем министра обороны, Л. Берия был арестован.

II этап: июнь 1953 г. — январь 1955 г. (до отставки Маленкова) — период формального лидерства Маленкова. 13 сентября 1953 г. на очередном пленуме ЦК Н. С. Хрущев был избран Первым секретарем ЦК КПСС. Под строгий контроль партии перешли и органы госбезопасности, выведенные из состава МВД. Был взят курс на последовательную реабилитацию жертв сталинского террора.

К концу 1954 г. обострилась борьба между В. М. Молотовым, Г. М. Маленковым и Л. М. Кагановичем, с одной стороны, и Н. С. Хрущевым и поддерживавшим его большинством членов обновленного ЦК партии, новым руководством МВД, КГБ и армии — с другой по экономическим и социально‑политическим вопросам. В результате сложных закулисных комбинаций в январе 1955 г. Г. М. Маленков по решению пленума ЦК, утвержденному Президиумом Верховного Совета СССР, был освобожден от обязанностей Председателя Совета министров.

III этап: февраль 1955 г. — июнь 1957 г. (до устранения антипартийной группы) — период борьбы Хрущева за единоличную власть. Поворотным этапом в государственном и общественном развитии СССР, формировании нового политического курса страны стал XX съезд КПСС.

Изменение политического курса нового руководства, его разрыв с многочисленными сталинскими постулатами и традициями были подтверждены XX съездом КПСС (14-25 февраля 1956 г.). Съезд выдвинул ряд теоретических положений по проблемам мирового развития:

— О мирном сосуществовании государств с различным социальным строем, о возможности предотвращения мировой войны в современных условиях и о разнообразии форм и путей перехода стран к социализму.

— Во внутренней политике съезд высказался за восстановление и упрочение ленинского принципа коллективного руководства, демократизации общественно‑политической жизни страны. Перед окончанием съезда на закрытом заседании выступил Хрущев с докладом «О культе личности и его последствиях»: участники съезда узнали о «завещании» Ленина; было сказано об отступлении от принципов демократии, о грубейших нарушениях социалистической законности, массовых репрессиях, крупнейших просчетах и порочных методах руководства, допущенных по воле Сталина; раскрыта ответственность Сталина за сокрушительные поражения 1941-1945 гг., за депортацию кавказских и других народов, огульно обвиненных в сотрудничестве с немцами, фабрикации фальшивых заговоров («ленинградское дело», «мингрельское дело», «дело врачей» и др.). Но не ставился вопрос об ответственности партии перед обществом в целом.

30 июня 1956 г. принято Постановление ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий». С XX съезда КПСС берет начало критическое переосмысление мировой социалистической практики. Процесс этот привел к расколу мирового коммунистического движения. Десталинизация не означала ликвидации тоталитарного режима.

Разоблачение культа личности Сталина привело к обновлению во всех сферах общественной жизни. Начался период «оттепели».

В июне 1957 г. провалилась попытка противников Н. С. Хрущева (Маленкова, Кагановича, Молотова) отстранить его от власти.

IV этап: до октября 1964 г. — единоличное лидерство Хрущева.

Основные причины реформирования «государственного социализма»

- Тенденция партийной номенклатуры к большей самостоятельности на местах и гарантиям личной безопасности.

- Сложность международной ситуации (конфронтация с Западом и антисоветские выступления в ГДР и Чехословакии).

- Необходимость реформирования системы ГУЛАГа.

- Необходимость экономических преобразований, особенно в сельском хозяйстве.

- Осуждение культа личности как средства борьбы за власть в высших эшелонах власти.

- Назревание социального протеста в обществе.

- Смерть Сталина ослабила страх перед государством и репрессиями.

- Победа в войне не принесла свободы и улучшения жизни.

Цели преобразований: догнать и перегнать развитые страны Запада, поднять сельское хозяйство и темпы промышленного производства, повысить жизненный уровень населения, усовершенствовать систему управления и руководства.

Экономические реформы 1950-1960‑х гг.

В августе 1953 г. на сессии Верховного Совета СССР был взят курс на социальную переориентацию экономики (по предложению Маленкова).

Реформы Н. С. Хрущева в области сельского хозяйства:

1953-1958 гг. — оживление сельскохозяйственного производства: повышение материальной заинтересованности колхозов, списание долгов и снижение налогов с колхозов, расширение хозяйственной самостоятельности колхозов, укрепление материально‑технической базы колхозов, освоение целины.

1958-1964 гг. — усиление административного давления на аграрный сектор:

— решение о ликвидации МТС и продаже сельскохозяйственной техники колхозам (1958); укрупнение колхозов и преобразование их в совхозы, создание крупных агрохозяйств; необоснованное расширение посевов кукурузы;

— XXI съезд КПСС (1959) поставил задачу за десятилетие догнать и перегнать США по основным показателям производства промышленной и аграрной продукции; возобновились гонения на личные подсобные хозяйства колхозников; усиливался отток сельского населения в города;

— решение стимулировать животноводство повышением в полтора раза цен на мясо (1962) привело к волнениям в городах (в г. Новочеркасске 1962 г. было подавлено силой оружия);

Усугубление кризиса сельского хозяйства (1963). Было принято решение выйти из кризиса с помощью закупок американского зерна. Провал семилетнего плана развития народного хозяйства (1959-1965) в части развития сельскохозяйственного производства.

Реформы в области управления промышленностью:

— 1955 г. — определен курс на механизацию и автоматизацию производства; ускорился процесс технической реконструкции многих предприятий;

— 1957 г. — децентрализовано управление экономикой и перестроено руководство промышленностью с отраслевого принципа на территориальный (совнархозы, которые руководили предприятиями на местах);

— быстро развивались машиностроение, металлообработка, химическая, нефтехимическая отрасли, электроэнергетика; легкая, пищевая, деревообрабатывающая, целлюлозно‑бумажная отрасли — значительно медленнее.

- Высокие темпы достигались на основе использования жестких методов административного управления.

- Экстенсивное развитие промышленности.

- Научно‑технический уровень машинно‑технической базы отставал от потребностей времени.

- Преимущества научно‑технического прогресса использовались в военно‑промышленном комплексе и некоторых смежных областях.

- Высок был удельный вес рабочих и крестьян, занятых тяжелым ручным и малоквалифицированным трудом.

Реформы в социальной сфере: новый пенсионный закон (1956); массовое жилищное строительство (с 1957); денежная реформа (деноминация), введение денежной оплаты труда колхозникам, выдача паспортов колхозникам (1961); введение пенсий колхозникам (1964).

Последствия преобразований: ослабление связей между регионами, местничество; рост бюрократического аппарата управления; укрепление партийно‑административного командного руководства хозяйством; повышение жизненного уровня населения; снижение темпов промышленного развития; замедление технического прогресса; повышение цен и появление дефицита; рост социальной напряженности.

Важнейшим внутриполитическим событием был XXII съезд КПСС (1961), на котором была принята новая Программа партии — программа строительства коммунизма (срок — 20 лет). Задачи: в области экономической — построить материально‑техническую базу коммунизма (выйти на первое место в мире по производству продукции на душу населения; достигнуть наивысшей в мире производительности труда; обеспечить самый высокий в мире жизненный уровень народа); в области социально‑политической перейти к коммунистическому самоуправлению; в области духовно‑идеологической — воспитать нового, всесторонне развитого человека.

В обществе нарастало недовольство политикой Хрущева. Потеря поддержки со стороны бюрократического аппарата, формирование оппозиции в составе Л. И. Брежнева, М. А. Суслова, А. Н. Шепелева, Н. В. Подгорного и др., обвинение Н. С. Хрущева в «волюнтаризме» привели к смещению Н. С. Хрущева со всех постов. Первым секретарем ЦК КПСС стал Л. И. Брежнев.

Источник: istorikonline.ru