Шубин Александр Владленович — доктор исторических наук, руководитель Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.

План лекции

1. Трудности модернизации и социальные кризисы.

2. Власть и общество.

4. Идейные течения в России.

Аннотация

Лекция освещает положение в России в начале ХХ века. Затрагиваются и процессы, которые начались в России после реформ Александра II.

Россия в начале ХХ века подошла к состоянию кризиса. Он был вызван противоречием между назревшей модернизацией и традиционной социальной и политической структурой России. Положение крестьян оставалось очень тяжелым из-за нехватки земли, это сдерживало и улучшение условий жизни рабочих. «Аграрный голод» приводил к голоду настоящему.

Бедность крестьян не позволяла им покупать товары, производимые российской промышленностью. Это сужало внутренний рынок России и затрудняло развитие фабрично-заводского производства. В результате успехи российской промышленности зависели от состояния международного рынка.

Россия в начале XX века

В начале ХХ в. Российская империя оставалась абсолютной (самодержавной) монархией. Консерватизм, неизменность социально-политической системы в условиях социально-экономических перемен вели к социальным выступлениям — рабочему, крестьянскому и студенческому. Росла межнациональная напряженность. Модернизация вела к нарастанию оппозиционных настроений в обществе.

Несмотря на сохранение влияния консерватизма, особенно на политику самодержавия, в России развивался либерализм, а также социалистические идейные течения – народничество и марксизм. Раскол марксистской партии РСДРП привел к возникновению течений меньшевиков и большевиков. Внешняя политика России в начале ХХ в. была чревата конфликтом с Японией на Дальнем Востоке.

Вопросы по теме лекции 1. Вспомните, в чем заключались реформы Александра II, как они повлияли на развитие России и почему прекратились? 2. Чем политика Николая II до 1904 г. отличалась от политики Александра III? Что между ними было общего? 3. Какие меры Николая II способствовали модернизации, а какие – не способствовали?

4. Как община влияла на социально-экономическое развитие России? 5. Представители каких социальных слоев проводили массовые выступления протеста, а какие – не проводили? Почему?

Литература

Дневники императора Николая II. 1894 – 1918. М., 2011 – 2013. Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. Зырянов П.Н. Поземельные отношения в Русской крестьянской общине во второй половине XIX – начале ХХ века // Собственность на землю в России: история и современность.

М., 2002. Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало ХХ века. М., 2010. Литошенко Л.Н.

Социализация земли в России. Новосибирск, 2001. О причинах Русской революции. М., 2010. Шубин А.В.

Великая Российская революция. От Февраля к Октябрю 1917 года. М., 2014.

Источник: histrf.ru

Общественные движения в России в начале XX века. Видеоурок по истории России 11 класс

Направления политики и развития России в начале XX века

Развитие России в начале 20 века было весьма противоречивым. Это сказывалось практически во всех сферах: экономической, политической, духовной и социальной.

Духовная атмосфера страны в этот период достаточно сложная. Происходит этап становления либеральной интеллигенции, формирование ее сознания. В центре дискуссий этой части общества обозначается проблема государственно-церковных отношений: возможность внутреннего самоуправления и приобретение независимости. Основными противниками этого либерального течения выступили представители филосовско–религиозного направления, к которым относились в основном деятели церкви.

Потребности страны к переходу от абсолютистской монархии к буржуазному парламентаризму послужили созданию первых политических организаций, которые стали основной для создания в будущем полноценных политических партий.

Противоречия затронули также и экономическую сферу развития страны. В начале 20 века полным ходом шла индустриализация в условиях крепостнических пережитков, что несомненно служило тормозящим фактором.

Все вышеперечисленные факторы способствовали формированию непреложных задач, решить которые государству необходимо было в начале нового тысячелетия.

История отвела России слишком мало времени для решения назревших задач мирового размаха:

- завершить индустриализацию

- решить аграрный вопрос (т.е. перестроить на новой современной социальной и технологической основе с/х)

- поднять культурный и образовательный уровень широких масс;

- разрешить национальный вопрос;

Потребности страны требовали перехода от авторитарно-самодержавного правления к буржуазно-демократическому парламентаризму. Сложнейшие задачи совпали по времени и как бы переплелись в один тугой узел.

Сравнение взглядов интеллигенции либерального и философско-религиозного направлений на пути развития России

- стремились к тому, чтобы Россия в будущем вышла на более высокий уровень развития;

- признавали необходимость монархии

- выступали за мирные способы преобразований в России

- противники революции

- признавали необходимость преобразований в России

- не выходили за рамки дозволенного правительством

- выступали за предоставление прав народу

- разное отношение к прогрессу и традициям

- разное отношение к роли царя

- сохранение существующих порядков;

- интерес к духовной стороне жизни;

- ближе к славянофилам;

- путь возвышения личности на основе христианской любви и добра, традиционных ценностей;

- обращались к внутреннему миру человека, духовная свобода;

- выступали за единое, гармоничное общество;

- абсолютная монархия;

- не принимали капитализм;

- интересовались главным образом российскими проблемами

- демократизация, обновление, реформы;

- интерес к материальной стороне жизни;

- ближе к западникам;

- путь возвышения личности на основе повышения политической грамотности народа;

- обращались к государственным проблемам, политическая свобода;

- более трезвый подход, признавали закономерность раздробленности, единство невозможно;

- конституционная монархия;

- капитализм – идеал;

- интересовались влиянием России в мире;

- более решительные методы борьбы;

Сравнение российского образа жизни и западного:

- угнетенное положение социальных низов, недовольство своим положением;

- пьянство (особенно среди низов);

- повышение престижа образования;

- ведущее место в обществе приобретала буржуазия; дворянство уходит на 20ой план;

- русский человек отличается привязанностью к родным местам;

- духовность;

- завистливое отношение к чужим богатствам;

- общинность, коллективизм;

- религиозность, множество религиозных праздников;

К началу XX века положение Российской империи было крайне противоречивым:

- бурные успехи промышленности и ж/д строительства

- рост вывоза хлеба

- рост государственных доходов

- понимание необходимости глубоких реформ в «коридорах власти»

- внешнеполитические амбиции

- сочетались с архаичной системой государственного правления и ограничениями свободы предпринимательства;

- сочетался с глубоким кризисом с/х, нищенским положением огромной части крестьянских хозяйств;

- опирался на винную монополию;

- сталкивалось с консервативно-охранительными направлениями;

- превосходили реальные возможности

Совокупность этих процессов стремительно приближала Россию к буржуазной революции.

Источник: histerl.ru

Начало модернизации в России в 20 веке: основные черты, проблемы, итоги

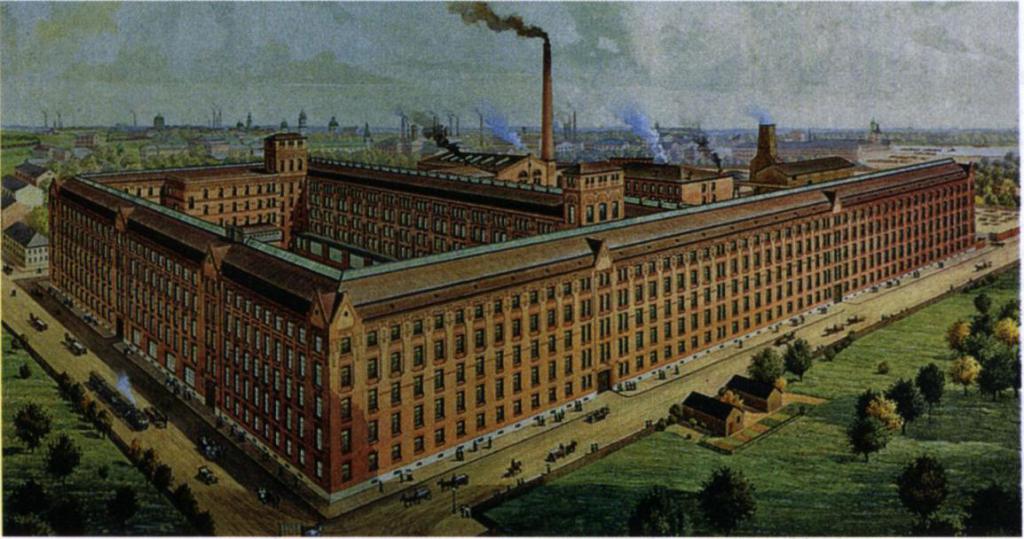

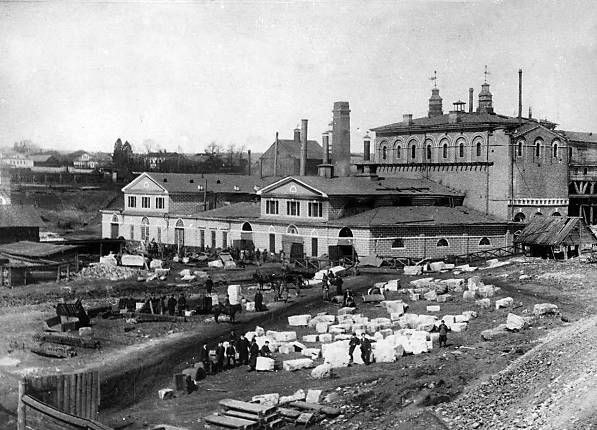

Начало модернизации в России в 20 веке стало продолжением процессов, которые происходили в экономике и сельском хозяйстве во второй половине 19-го в. В эти годы существенно увеличились темпы роста индустриализации производства, прокладывались новые железные дороги, зарождались новые отрасли, происходили изменения в финансовой и социальной сферах. Однако эти события сопровождались множеством трудностей и проблем.

Определение модернизации

Модернизация — это процесс совершенствования и обновления основных механизмов развития общества, в которые входят: экономические, политические и социальные. Для России в 20 веке начало модернизации означало переход от чисто аграрного общества к индустриальному, который происходил одновременно в нескольких сферах:

- в экономике — промышленный переворот;

- в политике — формирование конституционного строя;

- в социальной сфере — образование классов, признаком определения которых является роль в экономике страны, а не принадлежность к сословию (когда люди получали привилегии по рождению);

- в духовной области — происходит изменение общественного сознания, повышение роли образования в жизни многих людей.

Три эшелона модернизации и индустриализации

Процесс модернизации в различных странах происходил в определенные периоды развития и разными путями. Ученые-историки условно подразделяют его на 3 эшелона:

- К первому относятся развитые капиталистические страны (Англия и Франция), где промышленный переворот произошел раньше всех — во второй половине 18-го — начале 19-го в. В них индустриализация сменила аграрное развитие без усилий со стороны государственных органов.

- Ко второму эшелону относятся Германия, США, Япония и Россия, в которых модернизация происходила вместе с сохранением аграрного общества. Во всех этих государствах толчком к индустриальному развитию послужили изменения и реформы, запущенные во второй половине 19-го в. правительством.

- К третьему принадлежат слаборазвитые зависимые страны, в которых преобладает аграрная сфера, и капиталистические отношения в них привносятся извне.

Условия и начальные шаги модернизации в 19-м в.

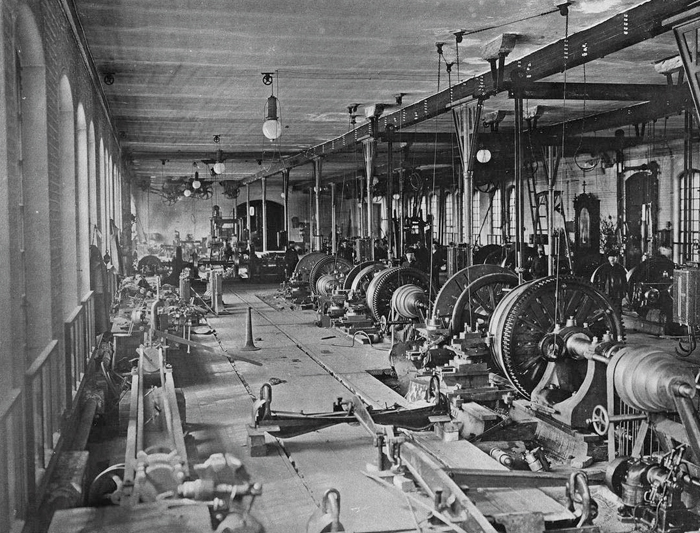

Начальная стадия индустриализации в России проходила еще в 1830-е годы, причем ее проводили правительственные структуры, пытаясь запустить промышленный переворот и активно внедряя механизацию труда. Однако в социальной сфере формирование рынка рабочих было замедлено из-за наличия крепостного права, существования помещичьих землевладений, а также отсутствия законодательных актов и прав рабочих.

Уже в этот период начинает формироваться класс буржуазии, в который входят наиболее состоятельные предприниматели. В сфере управления власть по-прежнему принадлежит монархии и дворянству, которые формируют бюрократический аппарат, отсутствует парламент, в стране не определены гражданские свободы для населения и его избирательные права.

Основные задачи модернизации России в начале 20 века были направлены на индустриализацию производства, замену ручного труда машинами и новыми технологиями, обеспечение поддержки всех процессов со стороны государства, перестройку политической, социальной и законодательной сфер.

Существенным толчком к усилению модернизации производства стала отмена крепостного права в 1863 г., в результате которой крестьяне получили возможность стать свободными.

Особенности модернизации в 20-м в.

К концу 19-го в. почти вся промышленная продукция уже производится на фабриках и заводах, где установлены машины, работающие с использование паровой силы. В 1880-1890-е годы в России построено 10,5 тыс. км железных дорог.

Особенности модернизации России в начале 20 века:

- Переход от мануфактурных предприятий к промышленному производству был проведен при мощной поддержке государства, которое обеспечивало заказы, субсидии и льготы для развития предприятий и строительства железных дорог.

- Необходимо было догонять развитые промышленные страны Европы.

- В основных отраслях экономики основой становится машинное производство.

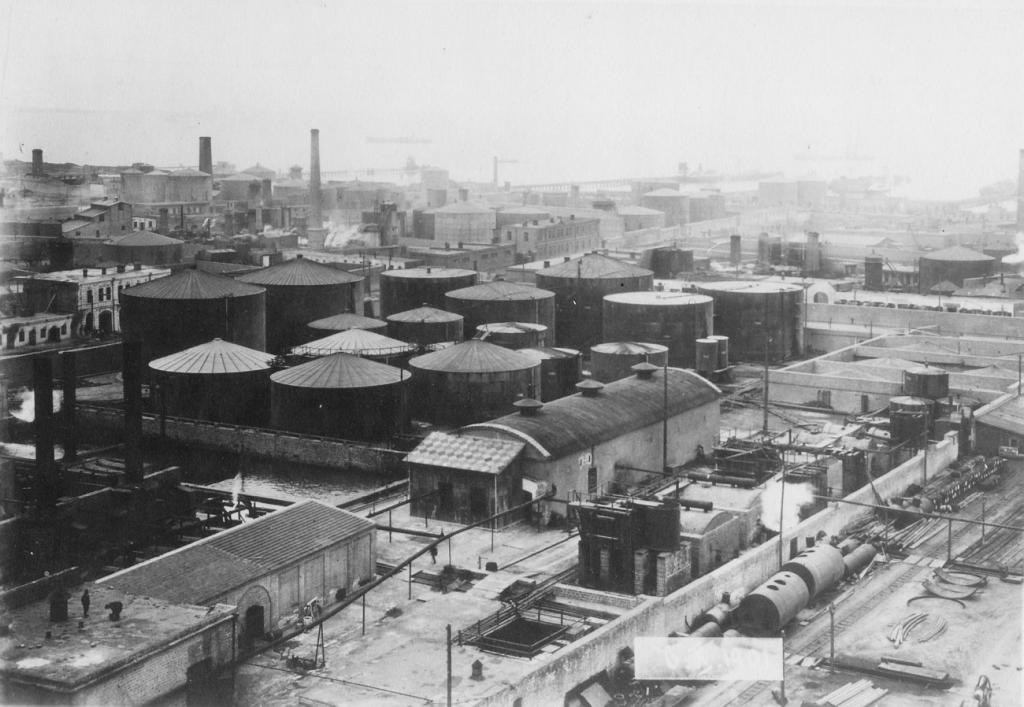

- При финансировании производств большую роль играл иностранный капитал из Германии, Франции и других стран Европы (примером могут служить картели компаний Нобеля и Ротшильда в области нефтяной промышленности).

- Возникновение промышленных монополий: «Продамет», «Продвагон», «Продуголь».

- Сильная урбанизация, резкое увеличение численности городского населения привело к расслоению по социальным группам: крестьяне были настроены против дворянства, а рабочий класс озлоблен и выступал против буржуазии.

Кризис в начале 20-го в.

В 1900-1903 годы в России начался экономический кризис, который продолжался до 1909 г. Он был связан с проблемами модернизации России в начале 20 века. Последние, в свою очередь, стали нарастать из-за несовершенства экономики и аграрной системы и отсутствия реформирования других сфер в стране.

Трудности проведения реформ и основные черты модернизации России начала 20 века состояли в следующем:

- Экономика была многоукладной: существовало множество монополий, частных и мелких производств, патриархальная система и остатки от крепостнических взаимоотношений между крестьянами и их работодателями.

- Производительность труда была достаточно низкой, как и качество и объемы производства, ведь по многим показателям Россия намного отставала от индустриальных стран (по технической оснащенности, уровню промышленной продукции и т. д.).

- Экономическое развитие проходило неравномерно по отраслям и регионам страны, что было обусловлено особенностями индустриальной модернизации России начала 20 века.

- В период 1890-х и в начале 1900-х случались неоднократные засухи и неурожаи, во время которых от голода погибали люди, из-за чего большая часть хлеба предназначалась только для внутреннего потребления.

- Пережитки крепостничества сдерживали развитие и экономический потенциал сельского хозяйства, в начале 20-го в. это вылилось в крестьянские восстания.

Государственная политика и реформы

В 20-й век Россия вступила, будучи самодержавной монархией, в которой вся законодательная, исполнительная и судебная власть были сосредоточены в руках императора Николая II. В 1880 г. Государственный совет был заменен на Комитет министров. Исполнительную власть представляли 15 министерств, влияние которых основывалось на близости к царю.

В этот период модернизации в России (в начале 20 века) в политической жизни государства, в отличие от экономики, почти никаких изменений не происходило, что вызывало множество противоречий и неразрешимых проблем:

- Среди переселившихся в города людей было много крестьян, которые очень медленно привыкали к новому укладу жизни и бытовым вопросам, что способствовало появлению и распространению революционных идеалов и настроений.

- Появившийся класс буржуазии был политически бесправным, т. к. самодержавная власть по-прежнему опиралась на дворянское сословие, которое начало распадаться, а его представители переходили в другие социальные классы: служащих, интеллигенции, предпринимателей и др.

- Возникший класс предпринимателей не мог добиться никаких изменений из-за бюрократии в госаппарате.

- Несмотря на рост образованных слоев населения и их культурное развитие, даже после освобождения крестьян от крепостного права Россия оставалась страной с сильной неграмотностью населения.

- Интеллигенция и разночинцы не имели возможности легально участвовать в решении экономических и политических проблем в стране.

- Самодержавие не было готово к проведению реформ в социальной, общественной и политической сферах, модернизация политики в России в начале 20 века не была осуществлена, из-за чего и произошло накопление проблем, что постепенно привело к единственно возможному пути их решения — революции.

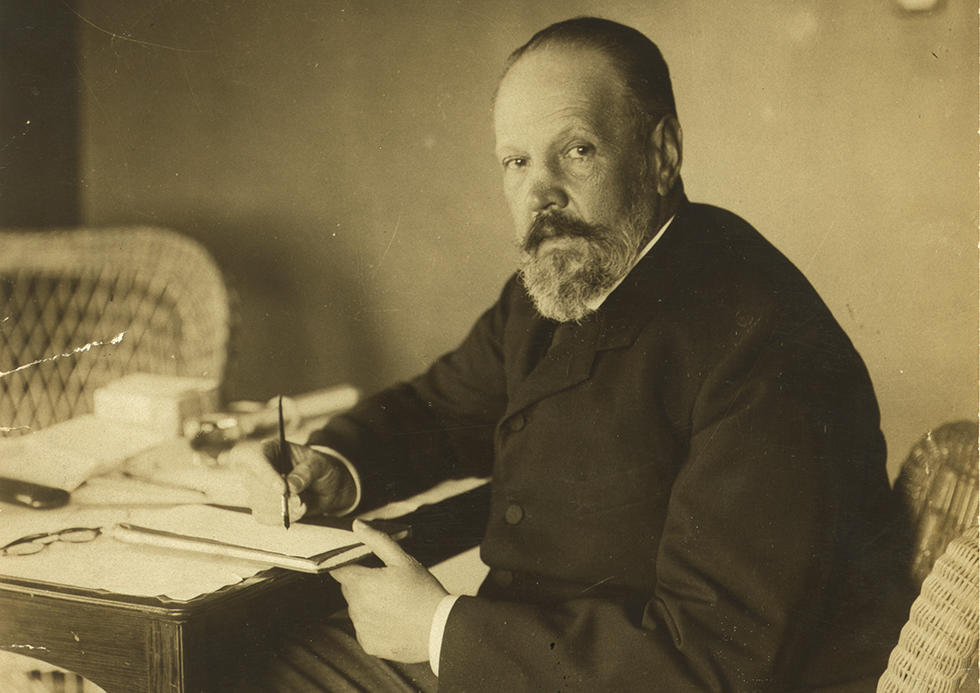

Протекционизм и программа Витте

Проводником новых правительственных реформ стал российский реформатор, который 11 лет занимал пост министра финансов, — С. Ю. Витте. Он выступал за комплексное развитие и модернизацию промышленности и аграрного хозяйства России.

Программа усиления экономического развития, разработанная С. Ю. Витте, включала 4 направления:

- Проведение жесткой налоговой политики, включающей налоги на крестьянскую продукцию, на товары широкого потребления, промысловый налог с фабрик и заводов, введение винной государственной монополии. В результате этого госбюджет России вырос почти в 2 раза, а средства были направлены на развитие промышленности и обеспечение госзаказов на продукцию с них.

- Политика протекционизма, покровительства со стороны государственных органов, целью которой была защита российских предприятий от иноземных конкурентов для усиления развития производства.

- Проведение денежной реформы в 1897 г., когда был введен золотой рубль и его свободная конвертация, что позволило сделать его устойчивой европейской валютой.

- Привлечение иностранного капитала в Россию в виде государственных займов и облигаций, которые распространялись в Европе.

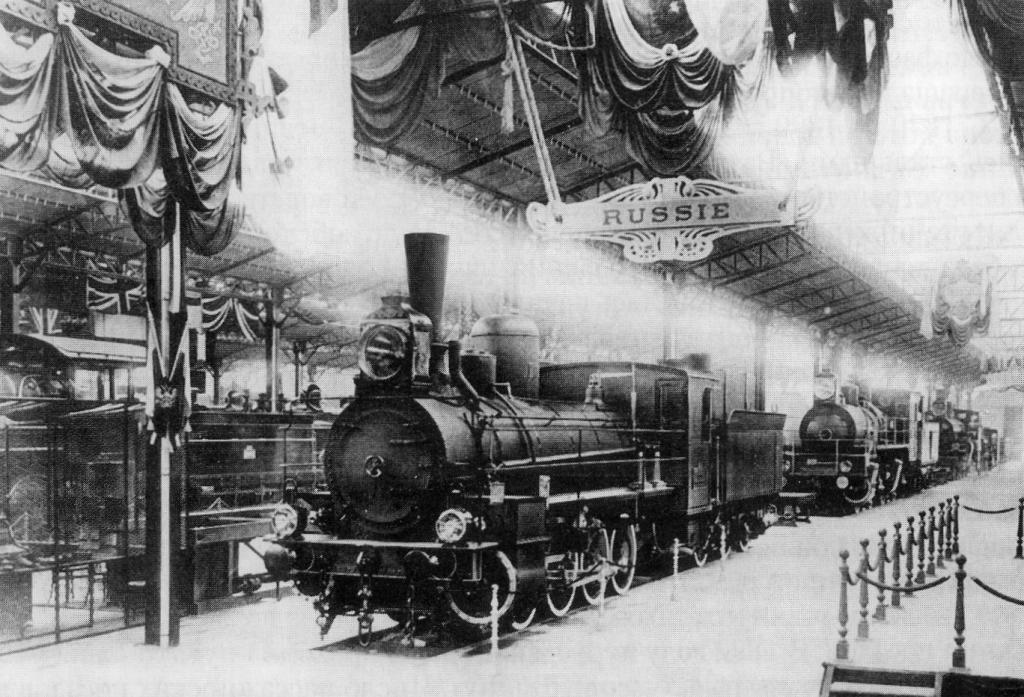

С. Ю. Витте также проводил политику строительства железных дорог при участии государства: были построены дороги военно-стратегического значения, Транссибирская магистраль, выкуплены частные железнодорожные участки. В стране было открыто 150 коммерческих училищ и 3 института, для демонстрации достижений индустриализации проводились промышленные выставки.

При проведении этих реформ Витте много раз сталкивался с отсутствием поддержки со стороны царя и его окружения. Революционеры и радикалы, наоборот, считали его приверженцем самодержавия. Закончил свою деятельность он в качестве автора манифеста 1905 г., по которому предлагал ограничить монархию в стране.

Аграрная реформа министра Столыпина

Реформа в сельском хозяйстве, начавшаяся в 1906 г., была вызвана тяжелым положением и недовольством крестьян. Цели ее предполагали сохранение помещичьих владений и ускорение буржуазного развития хозяйств. С помощью реформирования необходимо было решать проблему с нехваткой земли для простых крестьян и воспитывать в них чувство собственника, что должно было способствовать снижению социальной напряженности и созданию прочной социальной опоры в деревнях.

Началом реформы П. А. Столыпина стали попытки разрушения сельских общин, где крестьяне не имели своей земли, с целью создания фермерских отдельных хозяйств. Следующим этапом стало переселение части крестьян за территорию Урала, в восточные губернии, где им выделялись земли и льготы для обустройства быта, они также освобождались от воинской повинности. Это помогло освоить новые земли и основать на них свои крепкие хозяйства.

Выполнение столыпинских реформ привело к положительным сдвигам в аграрных хозяйствах России, увеличению посевных площадей и производству хлеба. Также это сопровождалось и подъемом в области производства оборудования и удобрений, что способствовало дальнейшей индустриализации страны.

Успехи и трудности модернизации

Успешное начало модернизации в России в 20 веке и ее проведение были обусловлены следующими факторами:

- Наличие богатых природных ресурсов в стране.

- В более развитых государствах этот процесс уже произошел, поэтому Россия успешно перенимала их опыт и могла анализировать собственный.

- Механизация в промышленности открывала новые возможности и направления в производстве.

- Индустриализация способствовала развитию новых отраслей: машиностроения, химической и нефтедобывающей.

- Россия в конце 19-го — начале 20-го в. находилась в числе развитых стран Европы;

- В период модернизации по всей стране появляются новые банки.

- Государство оказывало мощную поддержку в деле развития промышленности.

Трудности модернизации России в начале 20 века были обусловлены рядом таких факторов:

- Сильный контроль государственных структур.

- Экономическая и политическая зависимость от западных стран.

- Процесс индустриализации проходил неравномерно: активнее развивались центральные области, а также Москва и Петербург.

- Сроки для осуществления успешной модернизации были небольшими.

- Низкий уровень жизни народных масс.

- Недостаток рабочей силы и финансов.

- Сильная бюрократическая система госаппарата.

Результаты модернизации в России

Итоги модернизации России в начале 20 века:

- Среднегодовой прирост промышленной продукции за период 1909-1913 гг. составил 9%.

- Рост машиностроительной промышленности — 13%.

- Добыча нефти за 1894-1914 гг. выросла на 65%, выплавка чугуна — на 50%, стали и железа — на 224%.

- За период 1893-1900 гг. построено 22 тыс. км железных дорог.

- Появились новые промышленные районы (Донбасс и др.) и новые отрасли.

- Увеличилось число подконтрольных государству предприятий до 25%, а железнодорожных путей — до 70%.

Как видно из приведенных цифр, начало модернизации в России в 20 веке было успешным и способствовало экономическому развитию государства, однако процесс этот остался незавершенным из-за отсутствия преобразований в других сферах, что и стало причиной революционных событий в начале 20-го века.

Источник: www.syl.ru