Возрастающее значение для своевременного выявления заболеваний имеют методы визуализации. Для получения аксиальных изображений срезов тела человека в настоящее время наиболее часто используется рентгеновская компьютерная томография (КТ).

Однако визуальная характеристика функциональных и метаболических патологических изменений не всегда сочетается с анатомическими изменениями органов и тканей и, следовательно, такие изменения не всегда могут быть выявлены при получении анатомических КТ-изображений. Более того, при использовании только КТ трудно дифференцировать рецидив заболевания и изменения, возникающие под влиянием проводимой терапии.

В настоящее время функциональные методы визуализации, включающие однофотонную эмиссионную компьютерную томографию — ОФЭКТ (SPECT) и позитронную эмиссионную томографию — ПЭТ (PET), дополняют анатомические методы визуализации. Одномоментное получение структурной и функциональной информации осуществляется на мультимодальных сканерах ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ [1].

Что показывает МРТ всего тела?

Существенные недостатки ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ хорошо известны. Это длительная подготовка к исследованию и воздействие ионизирующего излучения на пациента и персонал. Магнитно-резонансная томография (МРТ) не имеет таких недостатков. Более того, МРТ позволяет получить анатомическую и функциональную информацию одновременно.

В частности, последние 10 лет идут активные исследования по оценке клинического использования диффузионно-взвешенной МРТ (ДВ МРТ) [2-4]. ДВ МРТ всего тела способна выявлять очаги патологического изменения диффузионной способности молекул воды как опухолевого, так и неопухолевого характера. ДВ МРТ может быть хорошим дополнением к анатомическим МР-изображениям всего тела, поскольку позволяет выявлять участки патологически измененного сигнала в структурах, размеры которых не изменены. МРТ всего тела и ДВ МРТ всего тела проводятся на одном и том же сканере без перекладывания пациента, как при ОФЭКТ/КТ и ПЭТ/КТ, что снижает вероятность несовпадения срезов анатомической и функциональной серий. На практике ДВ МРТ выполняется относительно просто, на большинстве современных сканеров, при этом не требуется контрастного усиления [2].

В нашем обзоре даны базовые принципы ДВ МРТ, освещены перспективы развития и возможности клинического применения ДВ МРТ всего тела.

Базовые принципы ДВ МРТ

ДВ МРТ — метод магнитно-резонансной томографии, позволяющий получить изображения биологических тканей in vivo, взвешенные по диффузии молекул воды на микроструктурном уровне. Первым процесс диффузии начал изучать в 1827 г. Brown, и процесс получил его имя — броуновское движение. ДВ МРТ позволяет визуализировать и измерить случайное (броуновское) движение молекул воды.

Интенсивность сигнала на диффузионно-взвешенном изображении (ДВИ) отражает диффузионную способность молекул воды в вокселе (трехмерный пиксель) исследуемого объекта [5]. Когда броуновское движение молекул воды относительно неограниченное во всех направлениях, диффузия является изотропной; когда присутствует ограничение диффузии в одном или нескольких направлениях, движение воды анизотропно.

Онкоскрининг — МРТ всего тела (онкопоиск)

Движение молекул воды в биологических тканях происходит во внутриклеточном, внеклеточном пространстве и трансмембранно. В биологических тканях диффузия не является случайной, поскольку ткани структурированы. Клеточные мембраны, сосудистые структуры, аксональные цилиндры лимитируют (ограничивают) диффузию. Таким образом, биологические ткани разделены на отсеки, или компартменты. Кроме того, химическое взаимодействие молекул воды и макромолекул влияет на процесс диффузии.

Различная степень ограничения свободной диффузии молекул воды является потенциальным источником контрастности изображения. Например, диффузия в сером веществе головного мозга взрослого человека практически изотропная; в то же время диффузия в белом веществе с его компактным и организованным расположением миелинизированных аксонов и проводящих путей анизотропна.

Патофизиологические процессы, приводящие к изменению проницаемости клеточных мембран, вызывают и изменение диффузии молекул воды, что может быть выявлено на ДВИ и измерено при вычислении коэффициента диффузии (ИКД). Считается, что диффузия воды во внутриклеточном пространстве ограничена больше, чем во внеклеточном, за счет присутствия множества естественных барьеров (мембраны ядра, органеллы). При изменении соотношения внеклеточной и внутриклеточной жидкости в пользу последней в результате какого-либо патологического процесса возникает ограничение диффузии. Кроме того, диффузия молекул воды может быть ограничена вследствие высокой вязкости среды, например при высоком содержании белковых макромолекул.

Клинически ДВ МРТ наиболее широко применяется в диагностике ишемического инсульта. Гипоксемия и ишемия приводят к деполяризации мембран, изменениям мембранной проницаемости, изменениям в ионном обмене и поступлению воды в клетки. Набухание клеток влечет за собой компрессию экстрацеллюлярного пространства, ограничение диффузии экстрацеллюлярной воды и, возможно, ограничение диффузии интрацеллюлярной воды вследствие изменений органелл. Эти изменения приводят к повышению сигнала на ДВИ и низким значениям ИКД [6]. Последующий лизис, сморщивание клеток и разрежение ткани ведут к увеличению внеклеточного пространства и содержания воды с одновременным снижением интенсивности сигнала на ДВИ и повышением значений ИКД.

При ДВ МРТ каждый воксель изображения имеет интенсивность, отражающую степень свободы диффузии воды соответствующей локализации. В терминах шкалы относительности это означает, что ткань с ограниченной диффузией на ДВИ будет выглядеть более яркой, а ткань с менее ограниченной диффузией — более темной. Обратное справедливо для карт ИКД: чем более ограничена диффузия, тем ниже значение ИКД и тем ниже интенсивность сигнала в этой области. Наилучшие результаты достигаются при визуализации областей с преимущественно изотропной диффузией, например серого вещества головного мозга.

Улучшение временного разрешения при ДВ МРТ достигнуто с помощью сверхбыстрых технологий получения изображений (в настоящее время используется термин «последовательность single short echo planar pulse» — SS EPI). Эти технологии позволяют «заморозить» движение.

Диффузионное движение молекул воды в пределах размеров клеток быстро перекрывается движениями пациента, произвольными и непроизвольными, возникающими при дыхании, пульсации сосудов и цереброспинальной жидкости. Небольшой вклад диффузии в дефазировку протонов не виден на SS EPI-изображениях и легко перекрывается Т2-эффектами. Диффузия — это процесс во времени.

Это означает, что МР-последовательность должна занимать некоторое время для наблюдения процесса диффузии. Поэтому приходится использовать относительно длинные времена эхо, что приводит к использованию Т2 EPI-последовательностей. В результате структуры с длинным Т2 выглядят гиперинтенсивными.

Эти области высокого сигнала сохраняют яркость на диффузионно-взвешенных изображениях, симулируя ограничение диффузии. Этот феномен носит название эффекта Т2-свечения. Карты ИКД таким недостатком не обладают. Поэтому чрезвычайно важно для выявления ограниченной диффузии обратить внимание на значения ИКД и удостовериться в снижении ИКД.

Клиническое применение ДВ МРТ всего тела

ДВ МРТ применяется с 90-х годов, наиболее успешно при диагностике ишемического инсульта головного мозга, но до настоящего времени не получила широкого распространения для исследования туловища, например грудной и брюшной полостей. Вследствие того, что эти области имеют большой размер, полученное изображение характеризуется низким пространственным разрешением (вследствие увеличения поля обзора); длинные времена получения эхо приводят к значительному эффекту Т2-свечения и выраженному пространственному искажению; гетерогенное строение тканей с множественными границами раздела сред, присутствие воздуха способствуют возникновению множественных артефактов химического сдвига; и, наконец, неустранимые непроизвольные движения (пульсация сердца и крупных сосудов, перистальтика, дыхательные и глотательные движения) также резко ухудшают качество изображений.

Относительно недавно предложено использование SENSE (SENSitivity Encoding)-последовательности, при которой происходит параллельное получение изображений, позволяющее улучшить пространственное разрешение и уменьшить искажение изображений [5, 8, 9]. Появление сканеров с более сильным магнитным полем, совершенствование устройства многоканальных катушек и применение импульсной последовательности SENSE сделали возможным получение ДВ МРТ всего тела.

До недавнего времени при получении ДВ МРТ всего тела, за исключением области головы, обязательно применялся метод задержки дыхания или респираторный триггерный метод (синхронизация с дыханием) для уменьшения артефактов, возникающих вследствие дыхания. ДВ МРТ при свободном дыхании считалась невозможной. Применение этих методов исследования в клинической практике было ограничено по следующим причинам. Во-первых, оба метода не позволяли получить изображения приемлемого качества. Во-вторых, ДВ МРТ со сканированием во время задержки дыхания позволяет получить изображения относительно толстых срезов, что не дает возможности провести в дальнейшем трехмерный анализ изображения (мультипланарное реформирование, реконструкция проекций максимальной интенсивности и объемная реконструкция); при использовании метода синхронизированной с дыханием ДВ МРТ можно получать качественные изображения тонких срезов исследуемой области, но исследование слишком продолжительно по времени.

В 2004 г. T. Takahara и соавт. [10] предложили новый метод получения ДВИ всего тела в условиях свободного дыхания. Метод известен как DWIBS (diffusion-weighted whole-body imaging with background body signal suppression, т.е. ДВ МРТ всего тела с подавлением сигнала фона).

Принцип DWIBS заключается в том, что на контрастность изображения влияет только некогерентное движение молекул воды в вокселе, которое является следствием процесса диффузии. Когерентное движение молекул воды вследствие одномоментного перемещения вокселей исследуемого объекта (дыхания, перистальтики) мало влияет на контрастность ДВИ. Получение ДВИ с помощью DWIBS предполагает многократное усреднение сигнала для увеличения соотношения сигнал/шум. Качество изображений позволяет провести в дальнейшем объемный анализ данных (мультипланарное реформирование, реконструкция проекций максимальной интенсивности и объемная реконструкция). Время получения ДВИ с помощью DWIBS приемлемо для использования в клинической практике.

Применение ДВ МРТ в клинической практике

ДВ МРТ может применяться как самостоятельный скрининговый метод для выявления участков патологически измененного сигнала, например для оценки состояния костного мозга осевого скелета у онкологических больных, выявления метастатического поражения лимфатических узлов у больных с установленным онкологическим диагнозом, уточнения стадии процесса, а также в качестве быстрого и недорогого метода скринингового обследования людей из групп риска [3, 4, 11]. При выявлении подозрительных участков исследование необходимо дополнить другими методами, позволяющими получить анатомические изображения области интереса, например стандартной МРТ. Кроме того, ДВ МРТ прекрасно дополняет стандартное исследование в случае необходимости дифференциальной диагностики выявленных изменений.

Преимущества применения ДВ МРТ в клинической практике:

1) относительно простой метод;

2) не требуется использование контрастного усиления;

3) доступность ДВ МРТ больше, чем ОФЕКТ/КТ, ПЭТ/КТ вследствие более широкого распространения МР-сканеров;

4) относительно низкая стоимость исследования;

5) возможность осуществления в условиях свободного дыхания (при использовании DWIBS);

6) возможность получения анатомической и функциональной информации за одно исследование.

Появление в клиниках МР-томографов с силой магнитного поля 3Т создает предпосылки для более широкого применения метода ДВ МРТ, поскольку увеличение силы магнитного поля улучшает качество изображений вследствие увеличения соотношения сигнал/шум, также уменьшается продолжительность сканирования. В настоящее время возможно проведение МРТ всего тела, включая получение ДВИ, за 40 мин [4].

Применение ДВ МРТ для диагностики опухолей

ДВ МРТ всего тела позволяет выявить первичные онкологические процессы и метастатическое поражение органов и тканей различной локализации. ДВ МРТ всего тела может использоваться в качестве дополнения к обычной МРТ с получением анатомических изображений, поскольку возможно выявить маленькие патологические очаги в органах, размеры которых еще не изменены.

Такие очаги сразу привлекают внимание диагноста, поскольку резко контрастируют с окружающими неизмененными тканями. Опухолевые очаги имеют высокую клеточную плотность, соотношение внутриклеточного/внеклеточного пространства в них повышено, на ДВИ такие очаги имеют высокий сигнал и соответственно низкие значения ИКД [12, 13]. Таким образом, анализ МР-изображений всего тела происходит быстрее и эффективнее. Однако ДВ МР-изображения должны всегда интерпретироваться вместе с анатомическими изображениями для того, чтобы избежать ложноположительного заключения, поскольку специфичность и точность ДВ МРТ в сочетании с рутинной МРТ значительно выше, чем при использовании только ДВ МРТ [14, 15].

По мере прогрессирования заболевания центральные отделы опухоли могут подвергаться распаду вследствие ишемии, интенсивность сигнала от участков некроза на ДВИ снижается, а значения ИКД растут, превышая значения ИКД в неизмененной ткани.

Для определения прогноза онкологического заболевания и перспектив лечения большое значение имеет установление наличия или отсутствия поражения лимфатических узлов. В настоящее время при анализе стандартных аксиальных МР-изображений ориентируются на интенсивность сигнала и размер лимфатических узлов, которые могут быть вовлечены в патологический процесс [16].

Такая оценка является недостаточной. ДВ МРТ всего тела дает возможность оценить функциональное состояние лимфатических узлов больших областей тела. Диффузия в нормальных лимфатических узлах относительно ограничена (низкие значения ИКД) вследствие относительно высокой клеточной плотности. Пораженные метастазами лимфатические узлы имеют либо еще более высокую клеточную плотность, либо участки некроза, что соответственно ограничивает или облегчает диффузию. Первые сообщения, посвященные изучению характеристик лимфатических узлов с помощью ДВ МРТ при метастатическом поражении, появились в 2008 г. J. Kim и соавт. [17] установили, что значения ИКД в лимфатических узлах, пораженных метастазами, существенно ниже, чем в нормальных лимфатических узлах, что может служить критерием при дифференциальной диагностике.

ДВ МРТ также может эффективно использоваться для мониторинга при лечении онкологических заболеваний. Во-первых, ДВ МРТ с использованием последовательности DWIBS позволяет точно оценить объем очага. Во-вторых, изменение процесса диффузии опухоли на фоне эффективных химиотерапии или облучения (вследствие индукции изменения клеточной плотности, некроза и/или апоптоза) происходит даже быстрее, чем изменение объема опухоли. Объективная оценка этих изменений может быть проведена с помощью ДВ МРТ всего тела, что позволяет уточнить чувствительность/резистентность опухоли к проводимой терапии.

Большие трудности сопряжены с процессом дифференцировки продолженного роста опухоли и изменений, возникших в области операции. Резидуальная или рецидивная опухоль наиболее часто имеет высокую клеточную плотность (соотношение внутриклеточного/внеклеточного пространства в них повышено), значения ИКД в этой области низкие по сравнению с участками возникших в результате проведенного лечения изменений, представленных некрозом и фиброзом [2]. Эти процессы могут быть успешно дифференцированы с помощью ДВ МРТ.

Применение ДВ МРТ при неопухолевых заболеваниях

Воспалительные процессы, инфекционное поражение органов, абсцессы и интраваскулярные тромбы могут приводить к ограничению процессов диффузии и успешно выявляться при использовании ДВ МРТ всего тела. Например, высокая вязкость содержимого абсцессов обусловливает высокий сигнал на ДВИ и низкие значения ИКД, что позволяет четко дифференцировать абсцессы с кистозными опухолями, паразитарными и непаразитарными кистами, которые могут иметь сходные характеристики сигнала на рутинных МРТ. Другим перспективным направлением применения ДВ МРТ является визуализация периферической нервной системы, поскольку диффузия относительно ограничена в нервных волокнах по сравнению с окружающими тканями. ДВ МРТ может успешно применяться также в кардиоваскулярной визуализации.

Ограничения и трудности при проведении ДВ МРТ всего тела

ДВ МРТ всего тела позволяет выявлять области с ограниченной диффузией, однако не является высокоспецифичной, поскольку ограниченной диффузией могут характеризоваться как онкологические, так и воспалительные процессы, кроме того, многие нормальные структуры имеют высокий сигнал на ДВИ. При ДВ МРТ всего тела затруднена визуализация структур, находящихся в непосредственной близости от сердца и диафрагмы.

Таким образом, в течение последних двух лет возросло число публикаций, посвященных применению диффузионно-взвешенной магнитно-резонансной томографии (ДВ МРТ) для визуализации и дифференциальной диагностики различных заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства. Это высокоинформативная методика визуализации, чувствительная к изменению степени свободы диффузионного движения молекул воды в биологических тканях.

Метод позволяет точнее дифференцировать структуру очаговых образований без контрастного усиления. В этом обзоре литературы мы попытались наметить основные направления клинического использования ДВ МРТ. Считаем перспективным применение ДВ МРТ для выявления и дифференциальной диагностики очаговых и диффузных поражений паренхиматозных органов брюшной полости, например печени, поджелудочной железы. Также целесообразным представляется использование этого метода для уточнения состояния лимфатических узлов при наличии опухолевого процесса, поскольку метод дает возможность дифференцировать воспалительные изменения и метастатическое поражение. Кроме того, ДВ МРТ может быть использована для скринингового обследования с целью выявления онкологических заболеваний и динамического наблюдения больных с установленным диагнозом.

Источник: www.mediasphera.ru

МРТ всего тела что показывает

Магнитно-резонансная томография – точный метод выявления многих заболеваний в организме. Диагностические возможности МРТ очень большие. На снимках можно обнаружить:

- изменения в строении и функции тканей и органов;

- отклонение формы и размеров органов от нормы;

- патологические образования (опухоли, отеки, воспаление, склероз, некроз, камни, кальцинаты);

- полости, заполненные кровью, гноем, слизистым содержимым, серозной жидкостью;

- нарушение кровоснабжения – ишемия, тромбоз, аневризма;

- аномалии развития органов, тканей и сосудов;

- можно выявить характер поражения при травмах, степень выраженности воспалительных изменений, стадию системных и онкологических болезней.

Попробуем разобраться, можно ли быстро при помощи МРТ просмотреть все тело, и в каких случаях это действительно нужно.

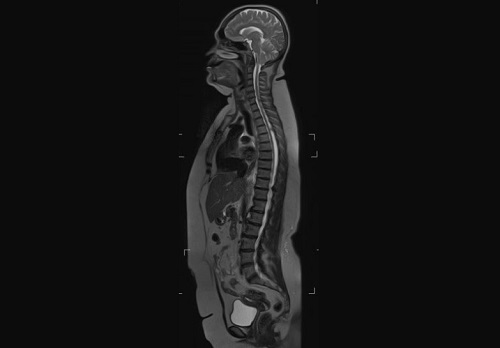

МРТ всего тела. Патологических образований головного мозга, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и малого таза не выявлено.

Дегенеративно-дистрофические изменения шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника.

Можно ли сделать МРТ всего организма?

Полное МРТ тела можно сделать по показаниям и по собственному желанию. Во втором случае высок риск того, что пациент сильно переплачивает за обследование. Ведь некоторые процессы хорошо видны на рентгенограммах, компьютерной томограмме, УЗИ органов. Или правильнее будет сделать МРТ одной области тела.

Поэтому перед тем, как сделать МРТ всего тела, лучше посоветоваться с врачом о целесообразности такого обследования. Врач проведет первичный осмотр больного, пальпацию, аускультацию, перкуссию, более доступные дополнительные методы диагностики (лабораторные тесты, УЗИ, рентген). Только после пройденного обследования, если полученных данных недостаточно для диагностики и определения тактики лечения, он назначит полное МРТ всего тела человека.

Иногда после предварительных методов круг поиска сужается. Выбирают одну из комплексных программ:

- комплексное обследование ЦНС – проверяют головной, спинной мозг и позвоночник на всем протяжении;

- комплексное обследование суставов;

- комплексная магнитно-резонансная томофграфия сосудов сердца, шеи, головного мозга;

- онкопоиск.

Диффузионная МРТ тела – скрининговое обследование области головы, шеи, туловища. Оно выявляет проблемную зону, которую далее прицельно будут обследовать при помощи МРТ этой анатомической области. Очаги регистрируют при размерах от 3 мм.

МРТ всего тела включает последовательное подробное обследование каждой части тела. Оно выявляет очаги раньше, чем диффузионная МРТ, дает полную информацию о них. Чтобы выявить заболевание на ранних стадиях, используют высокопольные аппараты – от 1,5 Тесла и больше.

Также надо поинтересоваться, можно ли сделать МРТ всего организма в конкретной клинике, так как не все медицинские центры берутся за такие исследования. При расшифровке результатов, возможно, понадобятся консультации разных врачей узкой специализации.

Какие болезни выявляет МРТ всего тела?

Что показывает МРТ снимок всего тела:

- состояние головного мозга, включая область гипофиза;

- позвоночник и спинной мозг;

- органы грудной полости (сердце, крупные сосуды, легкие);

- органы брюшной полости (печень, головка поджелудочной железы) и забрюшинного пространства (почки, надпочечники);

- содержимое малого таза (матка, придатки, у мужчин простата);

- суставы, мышцы, связки, сосуды, нервы.

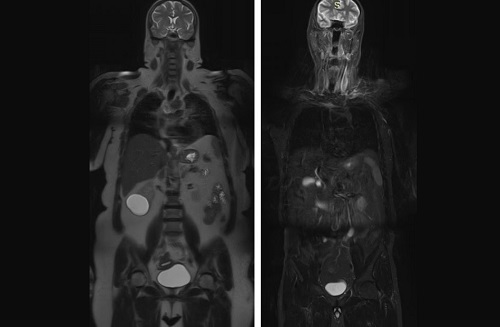

МРТ всего тела. Патологических образований головного мозга, органов брюшной полости и малого таза не выявлено. Киста нижнего полюса правой почки, заполненная серозным содержимым, овальной формы, без патологических пристеночных утолщений и вегетаций. Кости таза без патологической инфильтрации.

При поиске опухолей и метастазов устанавливают минимальную толщину срезов, чтобы визуализировать самые минимально выраженные изменения.

Обследование выявляет бессимптомные образования, потенциально опасные для жизни пациента. Например, аневризма аорты или сосудов в мозге может клинически никак себя не проявлять. МРТ покажет истончение стенки и расширение просвета сосуда. Можно выявить, на каком уровне и какой протяженности патологический процесс, вовремя сделать операцию и спасти жизнь человеку.

Опухоли в почках также могут долго не проявляться. Парный орган компенсирует выделительную функцию организма, анализы остаются в норме. При выявлении запущенных стадий и больших опухолей лечение часто затруднительное, малоэффективное. Карцинома яичников, опухоли печени могут развиваться бессимптомно достаточно долго.

Поэтому людям, у которых ближайшие родственники имеют онкологические заболевания, назначают профилактический онкоскрининг каждый год, чтобы как можно раньше уловить первые признаки опасной болезни.

Также людям с уже диагностированным злокачественным новообразованием важно периодически делать МРТ полностью, чтобы не пропустить появление метастазов.

Показания к МРТ всего тела

МРТ всего организма – достаточно дорогое исследование. Оно стоит дороже, чем исследование определенной области. Оно проводится в сложных диагностических случаях, когда все остальные методы диагностики не помогли прояснить ситуацию, когда высок риск метастазирования или по настоянию больного. Врач назначает это исследование для определения прогноза заболевания, выбора способа лечения.

Его необходимо делать в следующих случаях:

- длительная лихорадка неясного происхождения;

- сложности с постановкой диагноза, если другие методы не выявили причину недомогания;

- системные заболевания, когда изменения регистрируют во многих органах (нескольких суставах, разных группах мышц);

- сочетание разных болезней, что бывает у пожилых людей, когда нужно просмотреть сразу несколько систем организма;

- политравма для выявления множественных повреждений внутренних органов;

- подозрение на онкологический процесс. Проверка на наличие первичных очагов и метастазов в мягких тканях, паренхиме внутренних органов, мозге, лимфатических узлах, позвоночнике;

- контроль за лечением онкологии (при облучении, химиотерапии, хирургическом вмешательстве). МРТ показывает, как меняются очаги в ответ на проводимое лечение, помогает вовремя скорректировать его;

- множественная миелома для выявления стадии болезни.

У каждого метода есть свои ограничения и пределы. Важно понимать, что при МРТ всего тела плохо видны:

- мелкие очаги в легких, плоских костях (лопатки, череп), полых органах (кишечник, мочевой пузырь, желудок);

- изменения коронарных сосудов;

- также сложно дифференцировать природу изменений в лимфоузлах (отличить воспаление от начинающегося онкопроцесса).

Как проходит томография всего тела?

В магнитном поле нельзя находиться с любыми элементами из металла. Поэтому перед процедурой все украшения, часы снимают, одевают специальную чистую одежду без застежек, гаджеты, карточки с магнитной лентой с собой не берут.

Если внутри организма стоят металлические клипсы, кардиостимулятор, зубные, слуховые протезы из металла, исследование проводить нельзя. Также к ограничениям относят большой вес больного (более 150 кг), крупные размеры (окружность превышает 150 см на любом уровне), тяжелое состояние (больному должны проводить лечебные мероприятия, реанимацию, вести мониторинг жизненно важных показателей).

При возбужденном состоянии, боязни замкнутого пространства может помочь проведение врачом разъяснительной беседы. Если это не помогает, исследование откладывают или проводят под действием успокоительных средств.

Онкопоиск проходит с введением контрастного вещества, так томография более результативная.

При подготовке к МРТ всего организма следует очистить кишечник от газов: несколько дней соблюдать диету (исключить сладкое, газированное питье, богатые клетчаткой овощи, фрукты, бобовые). Вечером перед днем исследования сделать очистительную клизму. За 30 минут до процедуры выпить но-шпу.

До томографического исследования лучше не есть, чтобы не спровоцировать приступ тошноты.

Человек ложится на спину. Чтобы обеспечить неподвижность на протяжении диагностического сеанса, конечности, голову фиксируют мягкими ремнями. Стол с пациентом задвигается в тоннель томографа, где создается сильное магнитное поле. На это реагируют атомы водорода в каждой клетке организма. Импульсы от них улавливает датчик, программа обрабатывает данные.

Результаты получаются в виде серии снимков, на них – срезы тела, выполненные в заданных плоскостях.

Сколько по времени длится МРТ всего организма человека?

Процедура продолжается 60 минут, иногда дольше – до 1,5 часа. Это зависит от толщины срезов и необходимости применения контраста. Если человеку сложно лежать столько времени без движения, делают перерыв в середине исследования. Или вводят пациента в медикаментозный сон.

Результаты оформляют в виде заключения, где врач фиксирует все отклонения и описывает выявленные патологические очаги. Заключение вместе со снимками можно забрать через несколько часов, иногда на следующий день. Часто после прохождения полного МРТ есть необходимость сделать МРТ определенной области организма. Даже заключение врача лучевой диагностики – еще не диагноз. Окончательный диагноз ставит лечащий врач, учитывая все имеющиеся результаты обследования.

МРТ значительно облегчает диагностику. Ставит точку во многих неясных клинических случаях. Помогает правильно лечить, а не терять время. Очень важно, что магнитно-резонансную томографию можно повторять, не опасаясь за побочные реакции и осложнения.

Так как отсутствуют рентгеновские лучи, обследование является одним из самых безопасных методов, которые используются в современной медицине. И одновременно очень информативным, позволяет визуализировать самое начало любой болезни.

Источник: siemed.org