Роман Александра Фадеева «Молодая гвардия» будет включен в школьную программу по литературе со следующего года.

Леонид Злотников

В школьную программу по литературе с 2023 года вернется роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». Глава комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова сообщила, что в Минпросвещения уже принято решение в ответ на ее обращение. Она заявила, что об этом ее «просили учителя и родители, поддерживали обычные люди, в том числе и жители Луганской Народной Республики, на территории которой в годы Великой Отечественной войны действовала молодежная антифашистская организация «Молодая гвардия».»

Литература плохая, зато наша!

Как известно, в СССР «Молодая гвардия» входила в обязательный школьный список по советской литературе, затем была исключена из программы, из-за слабого литературного качества.

Социальные сети по-разному восприняли эту новость. Кому-то этот, откровенно слабый и, к тому же, дважды переписанный автором в угоду Сталину роман искренне нравится (хотя, скорее, литературу здесь незаметно вытеснило кино: фильм по роману Фадеева был действительно очень популярным в СССР), но большинство считает, что это решение – очередная метка возврата российского общества в свое советское состояние. Недаром, одной из самых частых реакций в Сети стал прогноз, что следом за «Молодой гвардией» вернутся и советские литературные хиты «Разгром» того же Фадеева, «Как закалялась сталь» Николая Островского и, конечно же, «Малая Земля» генерального секретаря КПСС Леонида Брежнева. А вот что думают по этому поводу профессионалы. Филолог Евгений Добренко высказался однозначно:

Правда о Молодой гвардии Что скрывали от нас десятилетия? 2018г.

«Вот и «Молодая гвардия» возвращается в школьную программу. Соцреализм перестает быть историей литературы. Сталинизм наполняется актуальностью.»

Источник: newizv.ru

Молодая и белая гвардии. О возвращении в программу знаковых произведений советской литературы

Разговор с заслуженным учителем России Львом Соболевым.

Текст: Елена Новоселова/РГ

Урок литературы давно не попадал в центр такой бурной дискуссии, как после предложения одного из депутатов убрать из программы «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. В ее же топку — новость о том, что Минпросвещения России вернуло в программу по литературе хорошо известные советским, но почти незнакомые российским школьникам романы «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Горячий снег» Юрия Бондарева, стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста», а также роман-эпопею Михаила Шолохова «Тихий Дон» (прим.ред. — роман Шолохова уже давно включен в обязательный школьный минимум). На очереди — «Как закалялась сталь» Николая Островского. Общество обсуждает возвращение «советской литературы», а что думают учителя? Об этом наш разговор с заслуженным учителем России, автором собственных программ Львом Соболевым.

Профессор МПГУ И.Г.Минералова на канале «Радость моя. Зачем убрали «Молодую гвардию» А.Фадеева?»

Лев Иосифович, Михаил Булгаков с «Белой гвардией» — советский писатель? Как сегодня называется этот период, который в былые времена проходили как «советскую литературу»? Признаюсь, что она для меня стала великой благодаря замечательному учителю…

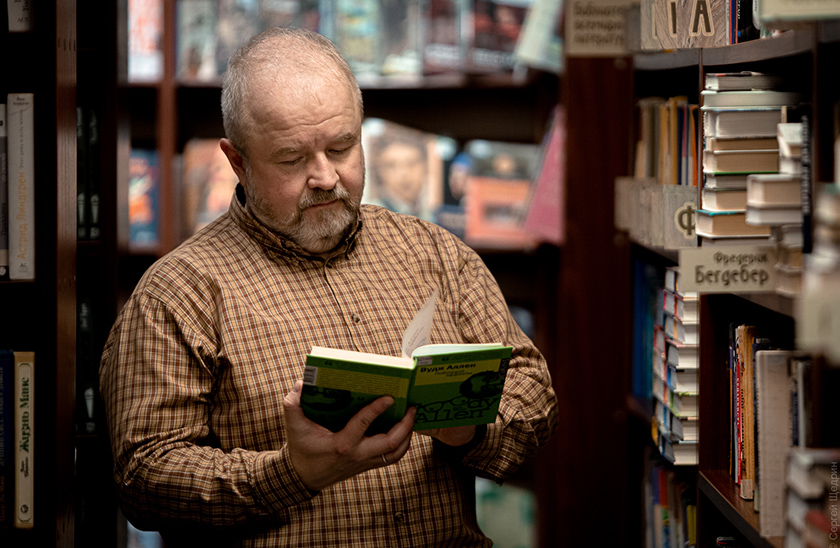

Заслуженный учитель России, автор собственных программ Лев Соболев. Фото: rg.ru

Лев Соболев: Мне нравится предложение Мариэтты Чудаковой: литература советского прошлого. Не хотелось вступать в полемику по поводу слова «советский». Для простоты скажем так: советская литература — это литература, созданная писателями, которые жили и работали в СССР, вне зависимости от того, каков был круг их идей. Понятно, что «Белая гвардия» — один из лучших романов XX века — ничего общего с советской идеологией не имеет. И когда Булгаков попытался примерить к ней этот сюжет, у него получилось одно единственное пересечение — когда в финале «Дней Турбиных» Алексей Турбин говорит: «Народ не с нами», «Белому движению конец».

Вопрос о возвращении «советской литературы» непростой и неоднозначный. Если иметь в виду произведения, которые входили в программу выпускного класса до сильно ее откорректировавшего 1991 года, то я далеко не все и тогда оттуда убрал. Например, считаю, что роман Горького «Мать» — очень важное произведение для понимания писателя.

И Маяковского я совершенно не склонен как-то цензурировать. Обязательно говорим с ребятами и о поэме «Владимир Ильич Ленин», и о поэме «Хорошо!», потому что это принципиальные для поэта произведения. И тему гражданской войны невозможно понять без «Разгрома» Фадеева, впрочем, как и без «Конармии» Бабеля и без «Донских рассказов» Шолохова.

Вот что касается романа «Как закалялась сталь» Николая Островского, то я убежден, что подробно проходить эту книгу, подчеркиваю, именно на уроке литературы, нет необходимости, но обозначить ее наличие нужно. Школьники должны понять, что литературный процесс не прерывается. И литература XX века в России мало того что не развивалась обособленно от русского зарубежья, но, что еще важнее, и от того, что лежало в столах писателей или было искажено цензурой и напечатано под гром правительственных аплодисментов.

Сколько времени педагог может потратить на этот период?

Лев Соболев: Весь 11-й класс. Я начинаю с Чехова и заканчиваю обзорами и докладами по Довлатову, Кибирову, Левитанскому, Тарковскому… Впрочем, включать в экзаменационные вопросы этих авторов считаю преждевременным.

Недавно, обсуждая предложение одного из депутатов исключить «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына из программы, вы блестяще заступились за роман, указав, что спор о патриотизме писателей начался еще в начале XIX века и никогда не закончится. Однако соцсети кричали о том, что в урок литературы нельзя «впихивать историю, политику, патриотическое воспитание». Но разве хорошая книга не включает все это?

Лев Соболев: Все зависит от того, как понимать глагол «впихивать». Я специально посвящаю несколько уроков, чтобы показать, как Лев Толстой в «Войне и мире» свободно искажает источники. И делает это целенаправленно, поскольку убежден, что исторические сочинения — это всегда некая ложь. Он об этом многократно писал.

Сталкивая разных историков, писатель показывает, что одно и то же событие может быть интерпретировано совершенно по-разному. Когда старый князь Болконский говорит, что Наполеон на Аркольском мосту не со знаменем бежал, а в лужу попал и его отвезли обсушиваться, — это «Мемуары маршала Мармона», которые Толстой изучал. Но в других воспоминаниях Бонапарт представлен иначе. Однако писателю для решения художественной задачи нужен был вариант Мармона.

Сравнивать то, что происходило в Киеве в 1918 году, с тем, как это показал Булгаков в «Белой гвардии», конечно, наше дело. В помощь есть великолепные комментарии Евгения Яблокова, где эти исторические события просто день за днем показаны. В этом смысле история и литература, конечно, теснейшим образом связаны.

Но если воспринимать уроки словесности как повод для лозунга, для совершенно некритического псевдопатриотического возгласа, то, разумеется, это не имеет ни малейшего отношения к разговору о художественном произведении. Историческую основу, конечно, нужно знать. Если к моменту, когда мы начинаем изучать, например, «Один день Ивана Денисовича», одиннадцатиклассники еще не вполне представляют себе, что творилось в стране в минувшем веке, поручаю сделать отдельный доклад.

Но делать литературу подсобным материалом для изучения истории, мне кажется, неверно.

Изучать Отечественную войну 1812 года по «Войне и миру» неправильно. Так считал Толстой.

В этом году в программу вернется «Молодая гвардия» Александра Фадеева. Преподавать ее нужно по-новому, раз времена изменились?

Лев Соболев: Здесь есть проблема. В советское время «Молодую гвардию» изучали в 7-м классе и ограничивались рассказами о подвигах молодогвардейцев. В 11-м классе придется говорить и о трагической истории самой книги, которую Фадеева заставили переписать. Главный литературовед страны спросил, а где руководящая роль партии? Переделайте.

Есть тема и так называемого предателя Стаховича, за которым явно прочитывается комиссар подпольщиков Виктор Третьякевич, которому недавно было присвоено звание Героя России посмертно. Его писатель невольно оклеветал, потому что писал с чужих слов. Да и оставшиеся в живых участники событий во многом противоречили друг другу.

Это слишком сложная история для школьной литературы. Если же все несоответствия убирать из уроков, не получится изучения литературного произведения. Можно учить их в духе 40-х годов прошлого века, но дети чувствуют недосказанность.

Чем больше мы их пичкаем лозунгами, тем циничнее они становятся. В сочинении, конечно, напишут все, что от них требуется.

Но хорошо ли это?

В канун 80-летия со дня создания «Молодой гвардии» осенью 2022 года в Краснодоне в ЛНР открыли восстановленный мемориал «Непокоренные». / Александр Река/ТАСС Фото: rg.ru

Какую бы тему сочинения вы предложили детям по «Молодой гвардии»?

Лев Соболев: «Трагедия Александра Фадеева как советского писателя». Был блестящий дебют с «Разгромом», а все остальное получилось гораздо слабее.

Советские литераторы много сил потратили на то, чтобы каждый выпускник овладел теорией соцреализма. Пафосность, жизнеутверждающее начало, народность, интернационализм… Про это сейчас рассказывают?

Лев Соболев: Никакого соцреализма не существует. То, о чем вы говорите, это скорее формально-содержательные особенности некоторых книг. От писателя требовалось писать не о реальности, а о том, какой ее хотела бы видеть советская идеология. И в какой-то степени это возрождение классицизма, идеализация.

Среди героев обязательно есть мудрый старый рабочий и усталый, но человечный секретарь райкома. Первый давал советы, второй наводил порядок. И все в конце концов обязательно заканчивалось благополучно. Как у Мольера.

Уж, казалось бы, Тартюф побеждает, у него в руках компрометирующий документ и дарственная на дом, но вдруг появляется офицер и говорит: «Наш государь — враг лжи. И он давно раскусил вот этого лицемера». Можно ли это все считать особым методом литературы? Жалко учеников, которые должны были заучивать и сдавать пустоту.

Однако на литературу советской эпохи можно посмотреть и совсем с другого ракурса. Чем «Повесть о настоящем человеке», «Как закалялась сталь» или «Молодая гвардия» не житийные истории?

Лев Соболев: Согласен. Знаете, с чего мы начинаем изучение романа Горького «Мать»? С его же очерка «Владимир Ильич Ленин». Там есть такое место: «Этот лысый коренастый человек, крепко пожав мою руку, сразу стал говорить о недостатках книги «Мать»». О каких?

Все, что связано с линией Павла и Ниловны, это попытка соединить социализм и христианство, попытка богостроительства. У Ленина был безошибочный нюх на «боженьку». В этом все дело. Примеров много. Вот Павел повесил картинку — три беседующих человека идут со светлыми лицами. И когда мать спрашивает, кто это, сын объясняет: «Это воскресший Христос идет в Эммаус!»

Может быть, Борис Полевой, рассказывая о Маресьеве, совершенно не думал о житийных традициях, но они явно просматриваются в «Повести о настоящем человеке». Поэма Владимира Маяковского «Владимир Ильич Ленин» написана абсолютно по той же схеме, что Евангелие от Иоанна. Сначала Слово, потом предтеча (Карл Маркс), потом рождение, деяние, смерть и бессмертие. У Маяковского вообще евангельские мотивы чрезвычайно важны и сильны.

Советская школа была литературоцентричной. А литература — главным идеологическим предметом, и когда говорят о возвращении того или иного произведения, вспоминают именно об этом?

Лев Соболев: Литературоцентричной была советская, да и русская культура вообще. Все стремительно разрушилось в 1991 году. Но еще в 90-м, заходя в вагон метро, вы могли видеть людей, с журналами в голубой обложке. Представить себе сейчас миллионный тираж «Нового мира» невозможно. 11 тысяч, и те по библиотекам.

Насколько литература была более идеологически заточенной, чем история или обществоведение, мне трудно сказать. У нас нет инструментов, которые могли бы это измерять. Конечно, идеологические штампы были всегда. И двоемыслие требовалось всегда. И выпускные билеты печатались для всей страны, никаких вариантов быть не могло. И проверки приходили.

Но, клянусь, я не подстраивался под тех, кто сидел на задних партах и слушал урок. А говорили мы обо всем, что считали важным. И только один раз директору пришлось за меня заступаться. Это был урок по Есенину, который, по версии проверяющих, не учил любить Есенина. Но, на мой взгляд, заставить любить нельзя. Задача учителя сделать все, чтобы ученик понял писателя или поэта.

Это касается и Некрасова, и Маяковского, и Есенина, и Блока. А за любовь оценки не ставят.

Сергей Есенин — любимый мой поэт, но осознание этого пришло спустя много лет после школы… Вопрос: заставить читать поколение, воспитанное соцсетями, можно?

Лев Соболев: У меня два простых приема. Первый — принудительный. Мои ученики пишут работы по тексту каждого произведения. Второй — побудительный. Я очень много читаю на уроках.

Конечно, представить себе, что весь класс, затаив дыхание, слушает, а потом бежит перечитывать в укромном уголке, это было бы смешно. Но на большинство действует.

А если вам напишет ученик в сочинении, что Булгаков плохой писатель, и все, что он написал, он «высосал из пальца»?

Лев Соболев: Любое обвинение должно быть доказано. Как-то один мой ученик озаглавил сочинение по «Вишневому саду» «Чехов как зеркало русской революции». У меня другой взгляд на пьесу.

Но размышления парня были так аргументированы, что пришлось поставить пятерку, приписав в скобках, что не согласен ни с одним словом.

Справка

- Лев Иосифович Соболев — российский филолог, литературный критик, литературовед. Заслуженный учитель Российской Федерации.

- Окончил русское отделение филологического факультета МГУ с дипломной работой по роману Ф.М. Достоевского «Бесы». Основная сфера научного интереса — русская литература второй половины XIX века. Имеет более 70 научных работ и публикаций.

- Преподает русский язык и литературу в ГБОУ Школа № 67 Москвы. Организовал школьный театр, где ставили классику.

Источник: godliteratury.ru

«Молодая гвардия» и рассказы о пионерах-героях — нужны ли они в школе? Учитель Михаил Павловец

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности предложил включить в школьную программу по литературе «Молодую гвардию» Александра Фадеева, рассказы о пионерах-героях и «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого. Об этих произведениях рассуждает Михаил Павловец, доцент Высшей школы экономики.

Литература воспитывает или нет?

Подобные инициативы исходят из устаревшей, научно давно опровергнутой концепции об особом, воспитательном значении учебного чтения художественной литературы.

Эта концепция была очень распространена в советское время, преимущественно в 30–70-е годы. Предполагалось, что литературное произведение задает детям положительные и отрицательные модели поведения. Соответственно, положительным героям дети следуют, берут их в пример, а отрицательных, напротив, осуждают и стараются им не подражать.

За подобным представлением стоит так называемый «наивный реализм» восприятия, когда к художественному произведению относятся как к реальности. Можно сравнить с анекдотом. Американский солдат пошел в театр на «Отелло» Шекспира и в конце спектакля заступился за белую женщину, которую начал душить на сцене темнокожий актер, застрелив его.

То же самое и здесь. Художественные произведения, которые предлагают включить в школьную программу по литературе, воспринимают как описание жизненной правды. Мы ведь рассказываем детям всякие случаи: «Не поступай так, однажды человек плохо себя повел и был за это наказан». И напротив: «Вот этот человек хороший, учись у него».

Но, следуя такой логике, мы будем игнорировать художественную природу текста, превращать сложные, неоднозначные характеры героев в плоские, положительные или отрицательные, а сюжеты — в нравоучительные кейсы.

Вопросы к «Молодой гвардии»

В случае с «Молодой гвардией» уместно сказать и о понятии региональной литературы. Такая литература, может быть, не выдающаяся в художественном отношении, но она связана с каким-то регионом — возможно, это родина писателя или место, где разворачивается действие. И нормальная практика, когда в конкретных регионах, школах такие произведения изучают.

Сегодня вернуть во всероссийскую программу «Молодую гвардию» — значит напомнить о существовании Донбасса и о том, что теперь он считается частью Российской Федерации: не случайно с этой инициативой еще в октябре 2022 года выступили землячества Донбасса.

Нужно помнить, что «Молодая гвардия» — это два разных романа. Есть роман, написанный в 1946 году, и есть роман, переписанный в 1951-м. А еще есть редакция, сделанная уже после самоубийства Фадеева, в которой почистили явные следы культа личности Сталина.

«Молодая гвардия» писалась в совершенно конкретную эпоху, с совершенно конкретной идеологической задачей. Роман был адресован массовому, в целом неприхотливому советскому читателю, средний уровень образования которого до войны был четыре класса, а к 57-му году его удалось повысить до семи. Был расчет, что роман будет читаться людьми довольно простодушными, с небольшим культурным опытом, с недостаточно развитой способностью критически мыслить, но эмоционально восприимчивыми и к картинам зверств оккупантов, и к великому подвигу защитников родной земли.

Фадеев писал «Молодую гвардию» в 1943–1945 годах на основе прежде всего своих личных впечатлений от поездок в Краснодон, он хотел показать пример самопожертвования молодежи: несмотря на то, что ты совсем юн, ты можешь отдать жизнь за родину, и это прекрасно. Но когда роман вышел, Фадеев подвергся критике, потому что написал, что большевистское подполье было разгромлено и молодежь занялась самодеятельностью. Собственно, именно из-за своей самодеятельности, из-за того, что ребята не были подготовлены к подпольной борьбе — а это целая профессия, — они очень легко попали в лапы гестапо.

Но Фадеев сказал более страшную для режима вещь. Оказывается, они действовали без руководства партии! Поэтому пришлось роман переписать, убрав следы торопливости, углубив характеры героев, но главное — добавив туда руководящую руку партии, чтобы ни в коем случае наша горячая и пылкая молодежь не посмела действовать без нее. Вот каков посыл второй редакции.

«Молодая гвардия» написана очень примитивным языком — то излишне суконным, газетным, то, напротив, цветастым, сентиментальным; сюжетная линия ее бесхитростна, характеры довольно прямолинейны: враги — сущие животные, все комсомольцы — положительные, они хороши собой, как в голливудских фильмах, очень порядочны, честны и готовы к самопожертвованию. Это идеологическая поделка. Изучать по ней реальные факты краснодонского подполья бессмысленно, потому что эти факты там значительно искажены.

Например, комиссаром организации был не Олег Кошевой, а Виктор Третьякевич, в романе не упомянут целый ряд других, очень значимых для сопротивления героев, зато выведены предателями Ольга Лядская и Зинаида Вырикова, что изувечило их жизнь. Тут не было злого умысла автора: Фадеев был лишен необходимой полноты знаний, она доступна только ученым, которые собирают информацию, сравнивают документы с устными свидетельствами, обсуждают найденное на конференциях и круглых столах. Сегодня же предлагается в качестве объективного источника воспринимать художественный текст, построенный на вымысле, искажении фактов — вплоть до оговора, умолчании, приукрашивании одной стороны и демонизации другой.

Еще не учитывается, что не только поэтика, но и идеология этого романа давно устарела. Для большинства нынешних школьников это нечитабельный текст. Современным детям нужно объяснять, что такое руководящая роль партии, кто такие комсомольцы, кто такие буржуи, кулаки, почему они сотрудничали с оккупантами.

А кто тогда сегодня буржуи и кулаки? Кто сегодня будет мешать строить коммунистическое светлое будущее, если мы собираемся переносить идеи советского коммунистического патриотизма на нынешнюю ситуацию?

«Молодая гвардия» начала исчезать из школьной программы в 1991 году. До этого ее изучали, потому что в выпускном классе особо не из чего было выбирать. Из больших произведений еще читали «Мать» Горького и «Поднятую целину» Шолохова — и то учителя старались давать ее в основном в избранных главах.

Когда появилась первая вариативная программа, эти произведения не убирали, их просто дополнили другими, чтобы учитель выбирал сам. Рядом с «Поднятой целиной» оказался «Тихий Дон». Добавили Набокова, Булгакова, Шмелева, Замятина, Солженицына, Бабеля… Учитель увидел, насколько богата русская литература XX века и как много того, что хотелось бы прочитать — и сделал свой профессиональный выбор. Как ни говори, Бабель, Булгаков, Набоков и другие как художники слова на голову выше, чем Фадеев, которому просто достался очень сильный жизненный материал.

Зачем читать рассказы про героев-пионеров?

«Пионеры-герои» — серия книжек для младшего школьного возраста, их очень любят коллекционеры. Марат Казей, Леня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик и так далее. Их официальный список был утвержден в 1954 году, это такие советские жития, удовлетворяющие спрос юного читателя на приключения и героические подвиги.

Их можно переиздавать — и пусть желающие читают. Но проходить в обязательном порядке в школе? Мы хотим дать это как образец героического поведения? Мы хотим, чтобы наши дети занялись партизанской войной? Брали пример с ребенка, который взорвал себя гранатой, но не сдался врагу, как Марат Казей?

Что, действительно на этих книжках после войны выросло поколение, которое отличается от других? При чем тут вообще литература как искусство слова: кто-нибудь помнит авторов книжек про пионеров-героев?

Надо учесть, что современный школьник по сравнению с ребенком, который читал это 50 лет назад, имеет доступ в интернет, смотрел гораздо больше фильмов и читал гораздо больше книжек, иногда знает не один иностранный язык, у него куда серьезней развито критическое мышление.

Для такого ребенка написанные суконным или очень пафосным идеологическим языком книжки покажутся смешными или скучными. Это закончится только тем, что пионеры станут героями анекдотов и мемов, читать про них не будут.

Чем заменить «Повесть о настоящем человеке»?

«Повесть о настоящем человеке» — неплохая беллетристика, и на самом деле сегодня есть учителя, которые дают ее на уроках классе в 7–8-м. Поскольку надо что-то изучать о войне, а у учителей чаще всего нет сил читать современную литературу, берут «Повесть о настоящем человеке».

Она довольно живо написана, хотя тоже насквозь идеологизирована, там очень лобовые идеологические клише, а сам характер Мересьева выпрямлен, идеализирован: это такой несгибаемый большевик-патриот, настоящий коммунист. Изучать реальную историю его прототипа Алексея Маресьева, конечно, лучше по его биографии.

Но в целом книжка занимательная, у нее есть сюжет. О ее популярности говорят анекдоты и роман Виктора Пелевина «Омон Ра», который можно посчитать пародией на «Повесть о настоящем человеке». Там идет речь о тайной школе советской космонавтики, где героям сначала отрубают ноги, а потом заставляют их учиться летать.

Современные дети здесь разделятся на два лагеря. Большинство в лучшем случае прочтет краткий пересказ и запомнит сюжетную линию: был такой летчик, его самолет сбили, потом этот летчик полз две недели по лесу шесть километров, его подобрали партизаны, отправили на большую землю, там ему ампутировали ноги, но зато потом он, как кто-то написал в сочинении, «стал летать на протезах».

Более продвинутые дети вместо этого будут читать Пелевина, тем более что он упомянут в кодификаторе ЕГЭ как рекомендованный автор. И для ребят будет куда интересней познакомиться с версией этого сюжета в романе «Омон Ра».

Очередная имитация

Школьная программа и так очень сильно перегружена. Когда предлагают добавить туда еще что-то — прекрасно, давайте, но за счет чего? Что исключим — Булгакова? Солженицына? Вы когда собираетесь изучать ту же «Молодую гвардию»?

Вы как собираетесь заставлять детей это читать? В 11-м классе они и так лишены всякой мотивации к чему бы то ни было, кроме ЕГЭ и поступления. Экзамен делать специально? Введете обязательный список для ЕГЭ? Но у нас ЕГЭ по литературе сдает 6–8%.

А остальные?

Конечно, можно довольствоваться тем, что ребята прочтут в кратком пересказе. Но прочтите сами этот краткий пересказ! Я специально взял за труд и открыл «Молодую гвардию» на одном из популярных сайтов. Я ничего не понял при том, что роман читал не один раз. Это очень плохой пересказ.

Зачем тогда ставить произведение? Значит, это очередная имитация? У школы сейчас и так репутация очень плохая, особенно среди старшеклассников. Многие вообще не понимают, зачем ходят в школу. Все, что им нужно, они прекрасно получают у репетиторов, на специализированных сайтах и YouTube-каналах.

Мы хотим вбить еще один гвоздь в гроб современной школы, засунув в программу несколько произведений для того, чтобы их не читали?

Зачем знакомить с далеко не лучшими образцами литературы? Потому что они вновь считаются идеологически правильными? У нас на этом погорело советское образование, которое пыталось говорить о том, что советская литература — наследница русской классики.

Любой нормальный честный человек читал Толстого, Достоевского, а потом открывал Фадеева и говорил: «Боже мой, что это за ластик я жую?» И складывалось впечатление, что история русской культуры — это история ее деградации. Если вы хотите рассказать, что русская культура деградировала, дайте после Толстого читать Фадеева, его эпигона, а не Булгакова.

Что почитать о войне?

Есть огромное количество современной литературы и литературы второй половины XX века, посвященной войне, подвигу. Что читать, учитель пока выбирает сам. Рекомендательных списков много, учителя их знают.

В советской литературе есть повесть Вячеслава Кондратьева «Сашка», есть повести Василя Быкова — возьмите «Сотникова» или «Обелиск». Есть повесть «Убиты под Москвой» Константина Воробьева — великая вещь, я с удовольствием ее даю. Есть Борис Васильев, которого дети все-таки читают, например, «А зори здесь тихие». Там есть о чем поговорить, в том числе и как о художественном произведении. По крайней мере за эту повесть не стыдно, она не устарела.

А из современной — «Облачный полк» Эдуарда Веркина, «Полынная елка» Ольги Колпаковой, «Ласточка-звездочка» Виталия Семина: эти книги адресованы юному читателю, говорят с ним на одном языке — и учитывают особенности его восприятия, не боясь при этом поднимать тяжелые и важные темы…

Я бы предложил доверить выбор учителям. А еще лучше, если бы депутаты и сенаторы позаботились о том, что от них действительно зависит. Чтобы у учителя появилось свободное время читать новые книжки или перечитывать старые и разрабатывать по ним новые оригинальные уроки. Чтобы появились деньги на покупку этих книжек и на отдых, во время которого учитель не пять пачек тетрадей проверяет, а сидит в кресле и читает…

Это будет иметь куда более воспитательное значение, чем очередной кирпич на голову: «А ну-ка давайте срочно вводить с этого года…»

Справка. Михаил Георгиевич Павловец — филолог, преподаватель Высшей школы экономики. Доцент школы филологии факультета гуманитарных наук и заведующий проектной лабораторией развития интеллектуальных состязаний по гуманитарным наукам. Учитель словесности в Лицее ВШЭ.

Поскольку вы здесь.

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Источник: www.pravmir.ru