Существует великое множество конспирологических статей, эссе и очерков по поводу ненастоящести нашего мира. Тут вам и матрица, и субраса возникшая вследствии палеоконтакта, и много чего ещё. Кстати, по палеоконтакту я уже писал эссе, и нашёл понимание среди многих моих подписчиков.

Там упоминалось в частности то, что нами играют, как мы играем в компьютерные игры, только вместо джойстика у игроков — наши чувства. Захотят, включат любовь, а захотят, активируют ненависть или страх. Думаю многим знакома спонтанная смена настроенмя, когда, к примепу, хочешь чего-то, хочешь, а потом раз и это тебе даром не нужно.

Смена чувств, по моей версии, является косвенным доказательством того, что мы всего лишь марионетки в руках неких высших существ. Мы играем в игры от скуки, а нами играют. я пока не разобрался в этом. Возможно, что тоже от скуки, возможно для того, чтобы улучшить какие-то наши качества или чтобы сбросить, как шахматные фигуры в коробку, когда играть надоест. Для нас это будет апокалипсисом, для кукловодов — всего лишь концом очередной игры. Впрочем довольно прелюдий, перейдём непосредственно к доказательствам искусственности нашего мира.

500 ЛЕТ НАС ОБМАНЫВАЛИ | МЫ ЖИВЕМ В МАТРИЦЕ | ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВИРТУАЛЬНОСТИ НАШЕГО МИРА

Не так давно я прогуливался за городом и увидел впечатляющую картину — несколько сотен, а то и тысяч птиц повинуясь какому-то неведомому порыву кружились создавая различные фигуры. Как заворожённый я несколько минут созерцал эту феерию пернатых, а позже отыскал в интернете информацию про это явление. Называется оно мурмурация.

Мурмурация птиц представляет собой скоординированное перемещение в воздухе огромных стай с образованием динамических объёмных фигур с переменной плотностью, постоянно сжимающихся и разжимающихся. Стаи подчас состоят из нескольких сотен и даже тысяч птиц , которые слаженно движутся в полете. Это явление присуще скворцам, галкам, воробьям, другим стайным птицам. Представьте себе пару тысяч крылатых особей, которые словно дрессированные моменталтно меняют направление полёта и скорость. Такое же явление встречается среди рыб.

Рыбы, защищаясь от хищников могут образовывать гигантские фигуры, которые, видимо, должны отпугивать нападающих на них морских чудищ. Причём ни птицы, ни рыбы несмотря на огромную скорость никогда не сталкиваются друг с другом! Какой-то общий рефлекс заставляет их молниеносно и абсолютно синхронно совершать аналогичные движения.

Представьте себе толпу людей, которые пытаются изобразить что-то подобное. Да они передовили бы друг друга, и это однозначно! Даже пловчихи-синхронистки годами тренируются, но иногда ошибаются, а тут. без всяких тренировок 100процентный результат! Как будто кто-то или что-то управляет птицами и пыбами да так виртуозно, что это напоминает компьютерный алгоритм! Ну чем не доказательство того, что наш мир — это всего лишь программа какого-то другого, гораздо более развитого мира?

Также мои произведения можно читать ЗДЕСЬ

Благодарю за внимание!

Источник: dzen.ru

Гипотеза симуляции жизни (Виртуальная реальность)

Наш мир — компьютерная игра?

Недавно интернет облетело интересное сообщение, — ученые приблизились к открытию того, что наш мир имеет все признаки компьютерной симуляции. Проще говоря – что мы все живем в большой компьютерной программе мощного суперкомпьютера, построенного в «будущем». Точнее в технологическом мире, который мы с будущим обычно соотносим.

Ссылка на одну из новостей об этом событии.

В принципе такое предположение не лишено некоторого смысла. Если наш мир по отношению к «настоящему» – это далекое прошлое, то нам, людям того мира, наверняка было бы интересно побывать в своем же прошлом, воссозданном с мельчайшей точностью компьютером.

Точно так же, как сейчас миллионы людей каждый день заводят моторы своих виртуальных танков, запрыгивают в кабины виртуальных самолетов, руководят виртуальными корпорациями, странами, или же виртуальной жизнью некой семьи. Поэтому идея создания в будущем очень реалистичного симулятора с полным погружением вполне логична – развитие технологий идет именно по этому пути – игры от раза к разу становятся все красочнее и правдоподобнее. Будучи компьютерной симуляцией, наш мир мог бы являться социальным экспериментом, игрой (развлечением) или тренажером навыков. Либо игрой-ловушкой, находящейся среди других игр, например, по-настоящему развивающих.

А учитывая то, что этот «сервер» является многопользовательским – об исходной роли находящихся здесь «игроков» можно было бы только догадываться. Мы не можем вспомнить «той» жизни – значит мы забыли её, плотно уйдя в игру, полагая что родились здесь и живя правилами игры. Так играет-живет основная масса людей, озабоченная проблемами правил поведения на сервере и выживания в нем.

Однако есть и те, кто говорит об иных правилах – правилах выхода из игры. Такие люди редко, но появляются и оставляют свой след в виде определенной философии, в виде учений, которые впоследствии искажаются игрой, и правила выхода приходится приносить сюда снова. Подобный мир-симуляция, иллюзия не отличимая от реальности, вполне мог бы быть создан, при наличии технической возможности.

Однако «техническая возможность» всегда имеет свои побочные эффекты, по которым её можно опознать. В том числе и цифровое моделирование – каким бы красочным не был созданный мир, модель всегда будет иметь некоторые изъяны, свойственные только искусственной модели. Ведь все предположения о симуляторе можно считать просто гипотезой, если они не имеют веского подтверждения в виде некоторых особенностей мира, которые не свойственны «нормальному» миру с живой физикой. И наоборот — свойственны миру, математика и физика которого строятся по принципу цифровых вычислительных систем.

Именно эти ограничения математики процессора и решили найти ученые из Германии, Швеции и США. К сожалению, в научной новости не раскрывается суть сделанного открытия, которая может быть непонятна людям, не встречавшимся с теорией обработки сигналов и информатикой. Хотя на самом деле эта суть не так сложна, если иллюстрировать её наглядно. Ведь за каждой хитроумной формулой, как правило, стоит какой-нибудь многими узнаваемый процесс (как например интегрирование подобно постепенному насыпанию крупы в стакан, а дифференцирование – подпрыгиванию машины на ухабе). Если мы предположим, что суперкомпьютер будущего работает сходно с нашими современными цифровыми компьютерами, то он будет использовать несколько несложных принципов.

Первый – это тактовая частота. Это слово слышали наверное все. Работа цифровой схемы всегда синхронизируется по тактам, чтобы все её элементы работали «в ногу», иначе могут возникнуть несовпадения данных и схема «заглючит». Например когда схема должна сравнить два пришедших на нее числа, но одно число пришло быстрее второго, и схема тут же сравнит его с нулем на другом конце.

Чтобы такого не было — все операции делаются по тактам, чтобы всё успело придти и занять свое место перед следующим действием. Это естественный закон устойчивой работы цифровой электроники, и в компьютере его реализует генератор тактовой частоты. Чем такая частота выше – тем быстрее компьютер может выполнять операции, и тем быстрее его работа. И, например, на нем будет написано – частота 2 гигагерца – значит его тактовый генератор посылает по схемам два миллиарда импульсов в секунду.

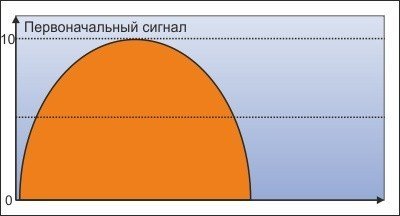

Второй принцип, использующийся в цифровой технике, это аналого-цифровое и цифро-аналоговое преобразование. Предметы у нас все гладкие и вроде как непрерывные. А компьютер воспринимает все в виде чисел с разрядами и знаками. Как научить мыслящий «категориями кубиков» компьютер воспринимать «плавный» мир? Надо его оцифровать.

Этот процесс можно наглядно продемонстрировать на примере цифровой фотографии.

Вроде бы «плавное» дерево на цифровой фотографии, при более подробном изучении состоит из «кубиков» различного цвета. Если посмотреть издалека – можно принять за гладкую линию. Поэтому чем выше степень детализации – тем более «настоящим» кажется компьютерный объект.

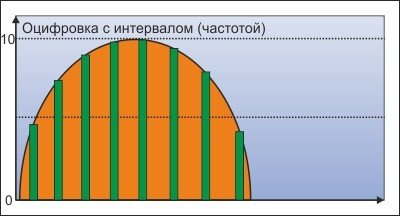

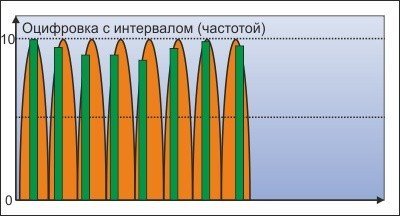

И вот здесь начинаются первые проблемы перевода информации в цифровой вид. Дело в том, что схема оцифровки – «аналого-цифровой преобразователь» или АЦП, сама работает с некой тактовой частотой. И сделать оцифровку чаще, чем позволяет эта частота, она не может. И если оцифрованный объект (или даже просто сигнал) имеет подробности более мелкие, чем позволяет оцифровать тактовая частота – то начинаются искажения.

Этот принцип – «Теорему отсчетов», сформулировал в 1933 году выдающийся русский ученый В.А.Котельников, и теперь она по всему миру применяется при создании информационных технологий. Эта теорема гласит, что для передачи сигнала цифровым методом без искажений, оцифровка должна идти как минимум в два раза чаще максимальной частоты сигнала. Иначе возникнет искажение, и при обратном создании сигнала из цифр мы получим не первоначальную картину, а какой-то ломаный сигнал.

Давайте посмотрим на примере двух сигналов как это происходит. Сначала возьмем сигнал с большим периодом, оцифруем его с частотой оцифровки в виде таких «столбиков», которые лягут в память компьютера как числа и будут там храниться.

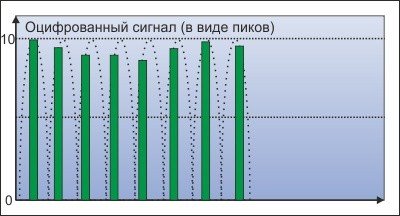

Теперь если мы захотим воспроизвести сигнал обратно – мы по этим числам создаем новый сигнал в ЦАП – цифро-аналоговом преобразователе. При таком соотношении частот сигнала и оцифровки – он вполне похож на первоначальный.

Если бы это была гармоника в записи речи – мы бы вполне расслышали, что нам говорит диктор.

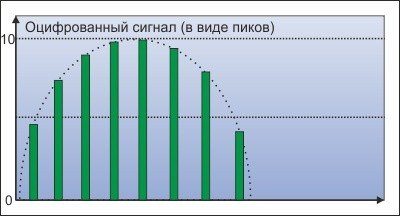

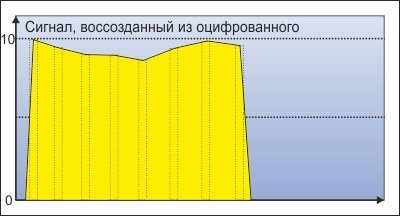

Теперь же давайте возьмем сигнал, частота которого выше и близка к частоте оцифровки. «Столбики» будут попадать в сигнал совершенно случайно, и при восстановлении такой записи компьютер восстановит то, что получилось.

А получится продолжительный и неровный «забор», ничем не напоминающий первоначальную картину.

И после восстановления получится хаотический шумовой сигнал, мало чем похожий на исходную высокочастотную гармонику.

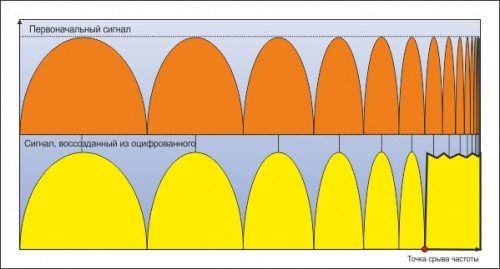

Если сравнить эти два процесса, то вместе они будут выглядеть примерно так:

На каком-то этапе у восстанавливаемого сигнала, по мере роста частоты, наступит «срыв», и вместо дальнейшего роста появится шум.

Поэтому, если наш мир – это компьютерная модель, пространство которой синтезируется из цифровых записей, то такой срыв частот рано или поздно наступит при увеличении. Что и было обнаружено учеными на сверх-высоких частотах электромагнитных колебаний.

Цитата:

«В ходе исследования оказалось, что, если Вселенная является компьютерной симуляцией, то в спектре космических лучей на некоторых энергиях должен быть обрыв. Отмечается, что такой обрыв действительно существует — это предел Грайзена-Зацепина-Кузьмина, который составляет 50 эксаэлектронвольт».

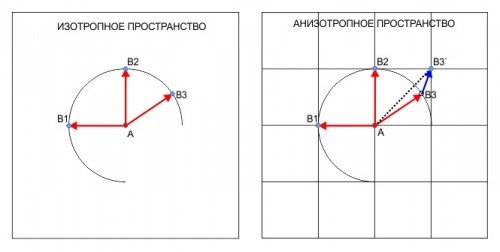

Третий «скользкий» момент цифрового пространства – анизотропность. В «настоящем» мире мы перемещаемся плавно. В компьютерном – мы в силу программных особенностей будем ходить «по клеточкам». Дело в том, что по «клеткам» вы перескакиваете с центра на центр. И если движение вдоль направления клеток будет одинаковым для всех направлений, то движение под углом, или по диагонали – сразу же начнет отличаться, ведь вы будете перепрыгивать клетку по диагонали.

При перемещении из точки А в любую точку В в изотропном пространстве вы переместитесь одинаково. В анизотропном цифровом — вы перескочите на ближайшую к точке В точку цифровых координат.

Такое пространство называют анизотропным – перемещение в нем в разных направлениях идет по разному, чего в «настоящем» мире быть не может. Конечно, если размер клеток уменьшить – то создастся некоторое ощущение плавности хода (как это делают в компьютерных играх), но если поискать на областях меньшего размера – анизотропность всё равно проявится. В настоящий момент ученые проверяют изучаемую область электромагнитных колебаний на наличие анизотропности, чтобы проверить свою гипотезу.

Итого, в общих чертах получается такая картина. На суперкомпьютере моделируются все процессы начиная с атомных колебаний, и так в каждой частичке мира. Или не в каждой, а только в той, которую начинают пристально рассматривать, а в «теневых» зонах расчет ведется приблизительно. Тут можно вспомнить про странное поведение электрона, который, когда за ним наблюдали, вел себя как частица, а когда нет – то как волна.

Обсчитать одной общей формулой волну электронов проще, чем обсчитывать каждый поштучно. Поэтому может статься, что такое поведение электрона – след алгоритмов оптимизации расчета в программе суперкомпьютера. Нет нужды считать каждый электрон, если не смотрят конкретно на него. Ну а если смотрят — то включается алгоритм подробного расчета траектории для каждой частицы. Нечто подобное применяется и в некоторых современных компьютерных программах.

Но даже с такой оптимизацией рассчитывать придется очень и очень много, практически безконечное количество объектов. Сможет ли даже самый большой суперкомпьютер из будущего, который можно представить, справиться с такой задачей? Оказывается сможет и уже скоро! Вот заметка из недавних новостей науки, об открытии, сделанном на днях в России:

Российский ученый изобрел «компьютер бесконечности»

Новая машина может делать такие вещи, которые не в состоянии делать обычный компьютер.

Компьютер, созданный на основе работы с бесконечно большими или малыми числами, имеет большой потенциал применения в промышленности. Такое мнение высказал сегодня в интервью корр. ИТАР-ТАСС профессор Нижегородского университета имени Лобачевского Ярослав Сергеев, который разработал математические методы работы с бесконечными величинами, сконструировал и запатентовал «компьютер бесконечности».

«Уже сейчас новая методика вычислений используется учеными в России, Италии, Франции, США и других странах. Благодаря новому, более богатому понятию числа, мы можем предложить методы, которых раньше не было», — отметил он. В числе областей, где уже получены первые результаты, ученый назвал перколяцию /теория протекания жидкости — прим. ИТАР- ТАСС/, оптимизацию, дифференциальные и линейные уравнения, математический анализ, гиперболическую геометрию. «Мы ищем области чистой и прикладной математики, где новая методология вычислений полезна, и где она может дать серьезный эффект», — подчеркнул Сергеев.

По словам профессора, интерес в промышленности к «компьютеру бесконечности» будет только расти. «Машина может применяться везде, где используются вычисления высокой точности. Сейчас это практически все передовые отрасли промышленности», — сказал ученый.

«“Компьютер бесконечности” может делать вещи, которые не в состоянии делать обычный компьютер, а именно вычислять с очень высокой точностью благодаря использованию бесконечно малых величин», — отметил профессор.

Ярослав Сергеев является лауреатом многих престижных международных премий в области математики, занимает должность выдающегося профессора Калабрийского университета /Италия/. Исследователь принимает участие в проходящей в Сучжоу китайско-российской математической конференции по теме «Теория глобального управления и научные вычисления».

Источник

Таким образом, прототип подобного компьютера создан уже сейчас. И создание на его принципах суперкомпьютера, способного вместить в себя целый виртуальный мир – всего лишь дело техники. Так где же мы живем?

Источник: www.pravda-tv.ru

Наш мир всего лишь компьютерная программа?

Многие исследователи не сомневаются: придет день, и виртуальная реальность станет неотъемлемой частью нашей жизни. Более того – нам будет сложно отличить настоящую реальность от смоделированной компьютером, обещают футурологи. Между тем существует ли она, «настоящая» реальность? А что, если она тоже смоделирована?

Слияние с виртуалом

В начале 90-х годов прошлого столетия исследователь Джарон Ланье прогнозировал, что в недалеком будущем нам предстоит не только играть, но и работать в виртуальной реальности.

Сегодня сразу несколько компаний занимаются разработкой систем, подразумевающих «выход» в виртуальное пространство с помощью специальной гарнитуры. Датчики, которыми оснащены такие гарнитуры, дают полную иллюзию реальных действий и ощущений. Так, они позволяют не только видеть виртуальный мир, но и передвигаться в нем – бегать, прыгать, красться, ползать и так далее…

В прошлом году британская компания nDreams сосредоточилась на разработке игр нового поколения, в которых используются не привычный монитор и манипуляторы, а гарнитуры виртуальной реальности. Генеральный директор компании Патрик О’Луанай считает, что к концу 2015 года трехмерные виртуальные игры с полным «эффектом присутствия» станут настолько распространенным явлением, что в них не будут видеть ничего особенного.

А если отвлечься от игр и развлечений и переключиться на что-то более серьезное? Директор подразделения медицинской виртуальной реальности в Университете Южной Калифорнии Альберт Риццо и его коллеги сейчас рассматривают возможность использования «виртуалки» в области психологии и психотерапии. Например, ученый считает, что она способна помочь детям с синдромом дефицита внимания или ветеранам войн, страдающим посттравматическим синдромом.

В последнем случае бывшего участника боевых действий, которому никак не удается вернуться к нормальной жизни после пережитых событий, можно погрузить в виртуально воссозданную травмировавшую его ситуацию. Таким образом он «переживет» ее заново и отработает различные вариации ее разрешения, что позволит снизить уровень стресса.

Материя – это информация?

А кто сказал, что та реальность, которую мы считаем истинной, не является также виртуальной? В 2003 году шведский философ-трансгуманист Ник Бостром развил эту идею в статье «Мы все живем в компьютерной симуляции?». Он утверждает: теоретически человечество способно превратиться в столь мощную цивилизацию, что она будет способна моделировать реальность в глобальных масштабах. И потому нет уверенности, что и наш мир не является детищем некоей сверхцивилизации, колоссальной «Матрицей».

В 2007 году профессор математики Джон Бэрроу из Кембриджа выдвинул гипотезу, что доказательством существования «Матрицы» могут стать обнаруженные «сбои» в системе мироздания. Как раз в 1999 году, когда на экраны вышел американский блокбастер «Матрица», ученые открыли, что фундаментальные постоянные на самом деле таковыми вовсе не являются. Так, 10 миллиардов лет назад постоянная тонкой структуры (показатель интенсивности электромагнитного взаимодействия) была примерно на тысячную долю процента больше, чем сейчас. Может, наша «программа» дала сбой?

Специалист в области цифровых технологий Джим Элвидж обнаружил признаки того, что Вселенная в действительности является компьютерной программой, работающей на основе цифрового кода. На самом деле большинство объектов представляют собой не более чем пустое пространство, говорит Элвидж. Это подобно тому, как мы кликаем на иконки на экране компьютера. За каждой иконкой скрывается какой-то образ, но все это – лишь условная реальность, которая существует только на мониторе.

Все, что мы считаем материей, − это просто данные, полагает Элвидж. Дальнейшие исследования в области элементарных частиц приведут к пониманию того, что за всем, что нас окружает, скрывается некий код, аналогичный бинарному коду компьютерной программы. Возможно, выяснится, что наш мозг – это просто интерфейс, с помощью которого мы получаем доступ к данным «вселенского Интернета».

Функция нашего мозга – обрабатывать информацию. Последняя способна храниться в нем, подобно тому как компьютерный браузер сохраняет в кэш данные посещенных нами сайтов во время интернет-серфинга. Если это так, считает Элвидж, то мы можем получать доступ и к данным, которые хранятся за пределами нашего мозга. Поэтому такие вещи, как интуиция или ясновидение, вовсе не пустой звук.

Мы можем получать в «космическом Интернете» ответы на свои запросы. Также мы можем попросить о помощи. И она может прийти – от других людей или создателей нашей реальности…

Смерть в этом ключе тоже выглядит не такой уж страшной. Если наше сознание − это симуляция, то смерть − всего лишь прерывание симуляции. И наше сознание вполне могут вселить в другой «симулятор», что и объясняет феномен реинкарнации.

Вселенная состоит из пикселей?

В 2012 году физик из Боннского университета Сайлас Бин, исследующий взаимодействие микрочастиц в ранней Вселенной, заявил, что, если мир устроен по принципу компьютерной модели, то он должен быть разбит на отдельные участки-«пиксели». Теоретически модель может совершенствоваться, и рано или поздно «населяющие» ее разумные существа начнут задаваться вопросом: а не является ли их Вселенная искусственной и как это можно проверить?

Британские ученые полагают, что если структура мироздания разделена на отдельные ячейки-«пиксели», то процессы внутри каждой ячейки должны определяться ее размерами: чем меньше ячейка, тем выше уровень энергии входящих в нее частиц. Между прочим, согласно астрономическим наблюдениям, энергия космического излучения, которое доходит к нам от отдаленных галактик, также имеет свой предел. Но если предположить, что эти галактики − тоже часть компьютерной реальности, то подсчеты показывают: «разрешение» такой «ячейки» приблизительно в 1011 раз превышает параметры «пикселя» в самой совершенной модели, построенной современными физиками. Поэтому выявить «Матрицу» на таком уровне не так-то просто.

Если представить, что наше мироздание «склеено» из отдельных «пикселей», а не является единой средой, то это должно сказываться и на траекториях частиц. Скорее всего, они будут симметрично повторять форму изначальной модели. Таким образом подтверждается теория о параллельных измерениях.

Но не стоит рассчитывать, что модель нашего мира идеальна, считают приверженцы теории «Матрицы». Наши «создатели» вполне могут «опускать» детали, и рано или поздно «неправильности» станут для нас очевидными. Так, если Солнечная система еще могла быть смоделирована на микроуровне, то кто может сказать то же самое о других объектах Вселенной, к примеру, об отдаленных звездах и галактиках? Современные квантовые суперкомпьютеры смогут со временем выявить эту погрешность.

Свобода воли – иллюзия?

Вот еще косвенное подтверждение теории «Матрицы». Недавно профессор математики из Оксфорда Маркус дю Сотой провел эксперимент, который вроде бы отрицает проявление человеком свободной воли.

Во время съемок передачи на канале Би-би-си он попросил профессора Джона Дилана Хайнса из Центра нейроинформатики Бернстайна просканировать его мозг в то время, как он должен был нажать на кнопку прибора. Ему предстояло делать выбор – использовать для нажатия правую или левую руку. Сканирование показало, что за шесть секунд до того, как происходило осознание решения, в мозгу активизировались отдельные участки, причем в случае выбора правой руки зоны активности отличались от тех, которые были задействованы в случае выбора левой. Получается, что решение, какой рукой нажать на кнопку, принималось не сознанием, не собственным «я» Сотоя, а «серым веществом» мозга. Может быть, мы вообще не способны принимать решения самостоятельно и это делают за нас авторы «модели»?

Разумеется, не хочется верить в то, что мы всего лишь марионетки в чьих-то руках, но тем не менее эту гипотезу нельзя сбрасывать со счетов. На всякий случай…

Источник: earth-chronicles.ru