В данной статье представлен краткий обзор методов прогнозирования. Здесь даны общие определения и дан набор общепринятых методов для построения прогнозных моделей.

Введение в прогнозирование

Моделирование

Модель – это упрощенный образ объекта из реальной жизни, в котором отражаются его наиболее важные характеристики, с точки зрения исследования.

Что такое прогнозирование?

Прогнозирование — это предвидение (предсказание), которое предполагает состояние или описание возможных или желательных аспектов, состояний, решений, проблем будущего.

Прогноз — это результат процесса прогнозирования, выраженный в словесной, математической, графической или другой форме суждения о возможном состоянии объекта и его среды в будущий период времени.

Метод – это сложный прием, упорядоченная совокупность простых приемов, направленных на разработку прогноза в целом; путь, способ достижения цели, исходящий из знания наиболее общих закономерностей.

Быстрое прогнозирование в Microsoft Excel

Методика – определенное сочетание приемов (способов) выполнения прогностических операций, получение и обработка информации о будущем на основе однородных методов разработки прогноза.

Методология прогнозирования – область знания о методах, способах, системах прогнозирования.

Система прогнозирования – это упорядоченная совокупность методик, технических средств, предназначенная для прогнозирования сложных явлений или процессов.

Одна из классификаций методов прогнозирования

Формализованные методы:

- Метод эстраполяции трендов;

- Методы корреляционного и регрессионного анализов;

- Методы математического моделирования.

Экспертные методы прогнозирования:

1. Индивидуальные методы

- Метод составления сценариев;

- Метод «интервью»;

- Метод аналитических докладных записок.

2. Коллективные методы

- Метод анкетных опросов;

- Метод «комиссий»;

- Метод «мозговых атак»;

- Метод «Дельфи».

Экспертиза: анкетирование, интервьюирование, метод мозговой атаки (штурма), метод контрольных вопросов, метод аналитических докладных записок, метод лицом к лицу, метод ситуационного анализа, метод суда, метод «комиссий» («круглого стола»), «дельфийская техника» (метод «Дельфи»)

Фактографические методы: экстраполяция, трендовая модель, тренд-анализ, интерполяция, моделирование, математическое моделирование, сценарии, «прогнозы до абсурда» и пр.

Статистические методы: корреляционный анализ, регрессионный анализ, факторный анализ, распознавание образов, вариационное исчисление, спектральный анализ, цепи Маркова, алгебра логики, теория игр и др.

| Признаки классификации прогнозов | Виды прогнозов |

| Временной охват (горизонт прогнозирования) | краткосрочные среднесрочные долгосрочные |

| Типы прогнозирования | экстраполятивное альтернативное |

| Степень вероятности будущих событий | вариантные инвариантные |

| Способ представления результатов прогноза | точечные интервальные |

Бейсенова М У Прогнозирование и планированиеэкономики Методы прогнозирования и планирования

Прогнозирование продаж

1. Определение тренда (тенденции роста/падения)

2. Оценка влияния стратегии компании на развитие тренда

3. Применение коэффициентов сезонности

4. Построение прогноза продаж

Экстраполяция динамических рядов предполагает, что закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохранится и в будущем.

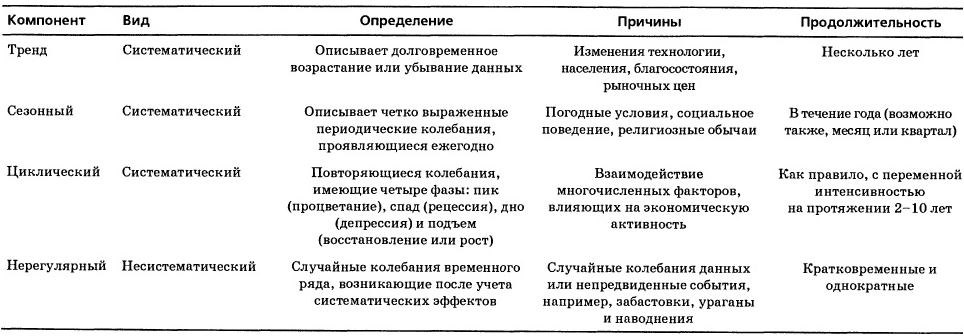

Тренд (тенденция) — это долговременная тенденция изменения исследуемого временного ряда.

Временной ряд – это числовые значения определенного статистического показателя в последовательные моменты или периоды времени.

Коэффициент сезонности — это величина, на которую увеличиваются / уменьшаются продажи по сравнению со средними в определенный период времени.

Экономические циклы

Регрессионный анализ

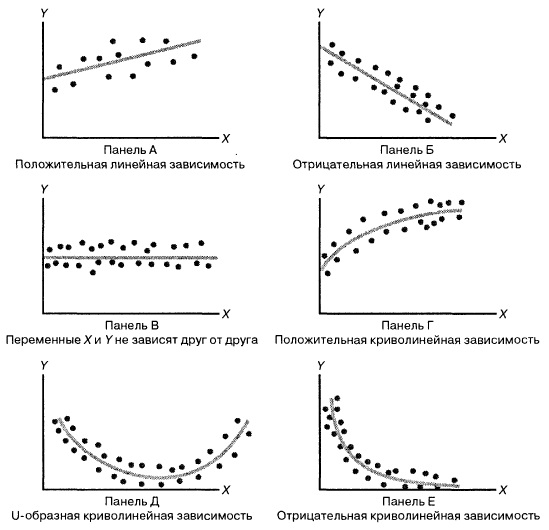

Регрессионный анализ — статистический метод исследования влияния одной или нескольких независимых переменных X1,X2,…,Xp на зависимую переменную Y. Уравнение линейной регрессии Yх = a+b*X, где а и b оцененные коэффициенты регрессии.

Регрессия — функция, позволяющая по средней величине одного признака определить среднюю величину другого признака, корреляционно связанного с первым.

Обзор категорий методов прогнозирования

Прогнозирование — это процесс построение предсказания будущего на основе исторических данных, текущих данных (текущей ситуации) и на основе анализа трендов. Риск и неопределенность являются центральными факторами для прогнозирования, поэтому в соответствии с лучшими практиками, необходимо указывать степень неопределенности по отношению к прогнозам.

Корректный подход к оценке метода прогнозирования включает несколько этапов. Следует выделить пять важных этапов:

- тщательное изучение природы исследуемого объекта или процесса для выбора адекватного метода прогнозирования;

- выделение двух групп среди доступных данных – для разработки прогнозов и для проверки полученных результатов;

- уточнение исходных данных с целью обнаружения ошибок;

- разработка прогнозов и оценка достоверности полученных результатов;

- использование (интерпретация) полученных результатов и выполнение, при необходимости, уточнения и дополнения прогнозов.

Категории методов прогнозирования

Качественные методы в сравнении с количественными методами

Качественные методы прогнозирования — субъективны, основаны на мнении и суждении потребителей, экспертов. Качественные методы подходят тогда, когда отсутствуют исторические данные. Данные методы применяются, как правило, для среднесрочных и долгосрочных решений. Примерами качественных методов прогнозирования являются исследование рынка, метод Делфи, историческая аналогия жизненного цикла и т.д.

Количественные модели прогнозирования используются для прогнозирования будущих данных в виде функции от исторических данных. Они подходят для использования, когда исторические числовые данные доступны и когда ожидается сохранение динамики данных в будущем. Эти методы, как правило, применяются для краткосрочного и среднесрочного прогнозирования. Примерами количественных методов прогнозирования являются: скользящие средние, экспоненциальное сглаживание, мультипликативные сезонные индексы и т.д.

Метод средних

В данном подходе прогнозирования, все будущие значения принимаются равными средним значениям исторических данных. Этот подход может быть использован для любых исторических данных.

Метод усреднения позволяет разработать прогноз, основываясь на среднем значении прошлых наблюдений.

«Наивный» подход

Наивный метод основан на предположении, что будущее лучше всего характеризуется последними изменениями. Метод основывается на предположении о том, что прогнозируемые показатели в будущем периоде равно показателям предшествующего периода. Наивный прогноз позволяет работать при отсутствии исторических данных. Наивный прогноз понятен, прост в подготовке, быстр в реализации, не требует, фактически, никаких затрат. Основным недостатком наивного прогнозирования является вероятная низкая точность прогноза.

Метод скользящих средних

Метод скользящих средних является одним из широко известных методов сглаживания временных рядов. Применяя этот метод, можно элиминировать случайные колебания и получить значения, соответствующие влиянию главных факторов.

Сглаживание с помощью скользящих средних основано на том, что в средних величинах взаимно погашаются случайные отклонения. Это происходит вследствие замены первоначальных уровней временного ряда средней арифметической величиной внутри выбранного интервала времени. Полученное значение относится к середине выбранного интервала времени (периода).

Затем период сдвигается на одно наблюдение, и расчет средней повторяется. При этом периоды определения средней берутся все время одинаковыми. Таким образом, в каждом рассматриваемом случае средняя центрирована, т.е. отнесена к серединной точке интервала сглаживания и представляет собой уровень для этой точки.

При сглаживании временного ряда скользящими средними в расчетах участвуют все уровни ряда. Чем шире интервал сглаживания, тем более плавным получается тренд. Сглаженный ряд короче первоначального на (n–1) наблюдений, где n – величина интервала сглаживания.

Сезонный “наивный” подход

Сезонный наивный метод прогнозирования приравнивает каждый прогнозируемый период равным соответствующему сезону в исторических данных. Например, прогнозируемые величины в апреле будут равны историческим данным за апрель предыдущего года. Данный метод применяется тогда, когда исторические данные характеризуются высоким уровнем сезонности.

Методы временных рядов

Методы временных рядов используют исторические данные в качестве основы для оценки будущих результатов.

- Moving average (Скользящее среднее);

- Weighted moving average (Взвешенная скользящая средняя);

- Kalman filtering (фильтр Калмана);

- Exponential smoothing (Экспоненциальное сглаживание);

- Autoregressive moving average (ARMA) — Авторегрессия скользящего среднего;

- Autoregressive integrated moving average (ARIMA) e.g. Box-Jenkins — интегрированная модель авторегрессии скользящего среднего, например, модель Бокса—Дженкинса;

- Extrapolation (Экстраполяция);

- Linear prediction (Линейное прогнозирование);

- Trend estimation (Оценка тренда);

- Growth curve (statistics) — Кривая роста (статистические данные).

Причинно-следственные методы/эконометрические методы прогнозирования

Некоторые методы прогнозирования пытаются идентифицировать основные факторы, которые могут повлиять на прогноз. Например, информация о погоде может помочь улучшить прогноз продаж зонтиков.

Причинно-следственные методы включают в себя:

- Регрессионный анализ содержит в себе большую группу методов для прогнозирования будущих показателей, сюда входят параметрические методы (линейные и нелинейные) и непараметрические методы.

- Autoregressive moving average with exogenous inputs (ARMAX) — Авторегрессия скользящего среднего с экзогенными входными данными.

Экзогенные переменные — переменные, задающиеся извне, значения которых задаются вне модели.

Эндогенные переменные — переменные, значение которых формируется внутри модели.

Методы экспертных оценок

- Composite forecasts (составные прогнозы)

- Cooke’s method (метод Кука)

- Delphi method (метод Дельфи)

- Forecast by analogy (Прогноз по аналогии)

- Scenario building (Построение сценариев)

- Statistical surveys (Статистическое обследование)

- Technology forecasting (Прогнозирование технологий)

Методы искусственного интеллекта

Методы искусственного интеллекта

- Искусственные нейронные сети

- Групповые методы обработки данных

- Метод опорных векторов

В настоящее время по данной категории активно применяются следующие методы в специализированных программах:

- Data mining (Интеллектуальный анализ данных)

- Machine Learning (Машинное обучение)

- Pattern Recognition (Распознавание образов)

Точность прогнозирования

Рассмотрим наиболее часто рассчитываемые ошибки для прогнозов

- Mean absolute error (MAE) — Средняя абсолютная ошибка

- Mean Absolute Percentage Error (MAPE) — Средняя авбсолютная процентная ошибка

- Mean Absolute Deviation (MAD) — Среднее абсолютное отклонение

- Percent Mean Absolute Deviation (PMAD) — Процент среднего абсолютного отклонения

- Mean squared error (MSE) — Средняя квадратичная ошибка

- Mean squared prediction error (MSPE) — средняя квадратичная ошибка прогноза

- Root Mean squared error (RMSE) — Средняя квадратическая ошибка

- Forecast skill (SS) — Прогноз компетенций

- Average of Errors (E) — Среднее значение всех ошибок

Источники информации

- https://en.wikipedia.org/wiki/Forecasting

- http://www.1cbit.ru/ (материалы по вебинару «Прогнозирование»)

- http://www.ekonomika-st.ru/drugie/metodi/metodi-prognoz-1-3.html

- http://www.webstarstudio.com/marketing/theor/gos/63.htm

Источник: ivan-shamaev.ru

Вопрос 17. Система методов прогнозирования и планирования.

В прогнозировании и планировании используется широкий перечень методов, которые позволяют разрабатывать и обосновывать различные типы планов и прогнозов. Для разработки любого конкретного плана или прогноза важно использовать не один, а несколько взаимодополняющих методов, которые позволяют получить несколько вариантов плана или прогноза, а затем свести их к окончательному варианту.

В практике плановой деятельности имеется значительный набор различных методов разработки прогнозов и планов: насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования; в качестве основных используется лишь 15—20. Развитие информатики и средств вычислительной техники создает возможность расширения круга используемых методов прогнозирования и планирования и их совершенствования.

Метод прогнозирования – «способ исследования объекта прогнозирования, направленный на разработку прогнозов» [3].

На выбор соответствующего метода прогнозирования (планирования) влияют следующие факторы:

– требуемая форма прогноза. При прогнозировании проводится оценка ожидаемых значений показателей на будущее, а также оценка вариации ошибки прогнозирования или промежутка, на котором сохраняется вероятность предсказания реальных будущих значений показателей. Однако в некоторых случаях не так важно предсказание конкретных значений прогнозируемой переменной, как предсказание изменений в ее поведении;

– период и горизонт прогнозирования. Период прогнозирования – это основная единица времени, на которую делается прогноз. Горизонт прогнозирования – это число периодов в будущем, которые охватывает прогноз;

– поведение прогнозируемого процесса;

– сложность исследуемой социально-экономической системы и др.

Классификация методов прогнозирования:

1. По принципам обработки информации об объекте можно выделить:

Статистические объединяют методы обработки количественной информации, выявляя содержащиеся в ней математические закономерности развития и математические взаимосвязи характеристик с целью получения прогнозных моделей.

Методы аналогий направлены на выявление сходства в закономерностях развития различных процессов, на основании чего делаются прогнозы.

Опережающие методы прогнозирования строятся на принципах специальной обработки информации, реализующих в прогнозе ее свойство опережающе отражать развитие объекта прогнозирования.

2. По степени формализации методы делят на две большие группы:

− интуитивные: базируются на интуитивно-логическом мышлении и используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не требует проведения трудоемких расчетов.

К интуитивным методам относят методы экспертных оценок, методы исторических аналогий и прогнозирования по образу.

− формализованные: основой данных методов прогнозирования является математическая теория, повышающая достоверность, точность прогнозов, облегчающая обработку информации и результатов прогноза, значительно сокращающая сроки его производства [2]. Важнейшим условием их применения является наличие объективной возможности построения соответствующей математической модели того или иного процесса или явления. К формализованным методам относятся: методы экстраполяции, методы моделирования.

3. В зависимости от характера информации, на базе которой составляется прогноз, все методы прогнозирования делят на:

Фактографические методы базируются на фактическом информационном материале о прошлом и настоящем развитии объекта прогнозирования. Чаще всего применяются в поисковом прогнозировании для эволюционных процессов. Фактографические методы прогнозирования привлекательны своей относительной простотой и объективностью. Однако при появлении непредвиденных ограничений, сдерживающих процесс развития, использование этих методов может привести к ошибкам в прогнозах. Надежность и точность фактографических методов может быть увеличена за счет сочетания их с экспертными методами.

Экспертные методы основаны на использовании знаний специалистов-экспертов об объекте прогнозирования и обобщении их мнений о развитии (поведении) объекта в будущем [4].

Комбинированные методы включают в себя методы со смешанной информационной основой, в которых в качестве первичной информации используется, наряду с экспертной, и фактографическая. К ним можно отнести и такие методы макроэкономического планирования, как балансовый, нормативный и программно-целевой.

Классификация методов прогнозирования и планирования представлена на рисунке 1.

Рисунок 1- Классификация методов прогнозирования и планирования

Метод экспертных оценок составляет основу интуитивных методов и базируется на рациональных доводах и интуиции высококвалифицированных специалистов, а также на обработке, поступающей от них информации.

Применение методов экспертных оценок целесообразно:

− при отсутствии достаточного объема достоверной информации об объекте прогнозирования;

− при большой неопределенности состояния среды, в которой будет происходить функционирование объекта прогнозирования;

− при большом временном горизонте прогнозирования.

Индивидуальные методы экспертных оценок включают следующие разновидности:

1) Метод «интервью». Происходит беседа прогнозиста с экспертом по схеме вопрос-ответ по заранее разработанной программе относительно перспектив развития экономической системы. Эксперт дает ответы экспромтом.

2) Аналитический метод предусматривает индивидуальную самостоятельную работу эксперта над анализом тенденций, а также определением путей развития объекта прогнозирования. Эксперту дается достаточное количество времени, предоставляется достаточная информация, он может общаться с другими экспертами. В результате эксперт свои выводы оформляет в виде готового прогноза либо в виде предложений для разработки прогноза или плана.

3) Метод написания сценария. Он может быть как индивидуальный, так и коллективный. Эксперт на основе всей необходимой информации выявляет логику развития события в прошлом и настоящем и формирует прогноз в виде сценария развития или нескольких сценариев, каждый из которых включает генеральную (общую) цель развития, основные приоритеты развития, ресурсы и возможные проблемы.

Ожидаемое значение показателя О = (П + 4×В + О) / 6

П – пессимистический сценарий;

В – вероятностный сценарий;

О – оптимистичный сценарий [2].

К коллективным методам относятся:

1) Метод коллективной генерации идей (метод мозгового штурма, метод мозговой атаки). Суть метода состоит в том, что эксперты, работая совместно, на первом этапе высказывают идеи относительно будущего развития экономической системы. На втором этапе происходит деструктурирование или критика идей, в результате чего отбираются наиболее жизнеспособные идеи или варианты развития, которые и составляют основу плана или прогноза.

2) Метод «635» является разновидностью метода коллективной генерации идей. 6 экспертов, работая совместно в течение каждых пяти минут записывают по три идеи (три варианта развития). Процедура осуществляется 30 минут, в результате от каждого эксперта поступает за 5 минут 3 идеи, за полчаса 18 идей, от всех 108 идей.

3) Метод «Дельфи». Экспертам, которые работают независимо друг от друга, высылаются анкеты, в которых сформулированы вопросы относительно перспектив будущего развития экономической системы. Анкеты высылаются обратно в аналитический центр, обрабатываются, в результате обработки выводятся средние оценки. Производится оценка согласованности мнений экспертов.

4) Метод комиссии (метод «круглого стола»). Группа экспертов за «круглым столом» обсуждает перспективы развития объекта прогнозирования на основе предварительной проработки данного вопроса и в результате вырабатывает единую точку зрения по поводу сценариев развития прогнозируемой системы [6].

Методы экстраполяции

В методическом плане основным инструментом любого прогноза является схема экстраполяции. Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций развития объекта прогноза и переносе их на будущее.

Различают формальную и прогнозную экстраполяцию.

1) Формальная базируется на предположении о сохранении в будущем прошлых и настоящих тенденций развития объекта прогноза

2) При прогнозной экстраполяции фактическое развитие увязывается с гипотезами о динамике исследуемого процесса с учетом изменений влияния различных факторов в перспективе. Методы экстраполяции необходимо применять на начальном этапе прогнозирования для выявления тенденций изменения показателей.

Основу экстраполяционных методов прогнозирования составляет изучение динамических рядов. Динамический ряд — это множество наблюдений, полученных последовательно во времени.

В экономическом прогнозировании широко применяется метод математической экстраполяции, означающий распространение закона изменения функции из области ее наблюдения на область, лежащую вне отрезка наблюдения. Тенденция, описанная некоторой функцией от времени, называется трендом. Тренд — это длительная тенденция изменения экономических показателей. Функция представляет собой простейшую математико-статистическую (трендовую) модель изучаемого явления.

I. Метод подбора функций — выбор оптимального вида функции, описывающей эмпирический ряд. Задача выбора функции заключается в подборе по фактическим данным формы зависимости (линии) так, чтобы отклонения данных исходного ряда, от соответствующих расчетных, находящихся на линии, были наименьшими. После этого можно продолжить эту линию и получить прогноз.

II. Метод наименьших квадратов — расчет параметров (а, b) для конкретной функциональной зависимости Параметры модели тренда должны минимизировать отклонения расчетных значений от соответствующих значений исходного ряда. Выбор модели осуществляется с помощью специально разработанных программ.

Есть программы, предусматривающие возможность моделирования экономических рядов по 16-ти функциям: линейной (y = а + b * х), гиперболической различных типов (у = а + b / х), экспоненциальной, степенной, логарифмической и др. Каждая из них может иметь свою, специфическую область применения при прогнозировании экономических явлений. Линейная функция применяется для описания процессов, равномерно развивающихся во времени. Параметр b (коэффициент регрессии) показывает скорость изменения прогнозируемого у при изменении х. Гиперболы описывают процессы, характеризующиеся насыщением, когда существует фактор, сдерживающий рост прогнозируемого показателя.

Прогноз предполагает продление тенденции прошлого, выражаемой выбранной функцией, в будущее, т.е. экстраполяцию динамического ряда. Программным путем на ЭВМ определяется значение прогнозируемого показателя. Для этого в формулу, описывающую процесс, подставляется величина периода, на который необходимо получить прогноз. В связи с тем, что этот метод исходит из инерционности экономических явлений и предпосылок, что общие условия, определяющие развитие в прошлом, не претерпят существенных изменений в будущем, его целесообразно использовать при разработке краткосрочных прогнозов обязательно в сочетании с методами экспертных оценок.

III. Метод экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом — позволяет построить такое описание процесса (динамического ряда), при котором более поздним наблюдениям придаются большие «веса» по сравнению с более ранними, причем «веса» наблюдений убывают по экспоненте. В результате создается возможность получить оценку параметров тренда, характеризующих не средний уровень процесса, а тенденцию, сложившуюся к моменту последнего наблюдения [1].

Методы моделирования и экономико-математические методы

Моделирование предполагает конструирование модели на основе предварительного изучения объекта или процесса, выделения его существенных характеристик или признаков. Прогнозирование экономических и социальных процессов с использованием моделей включает разработку модели, ее экспериментальный анализ, сопоставление результатов прогнозных расчетов на основе модели с фактическими данными состояния объекта или процесса, корректировку и уточнение модели.

По аспектам развития экономики выделяют модели прогнозирования воспроизводства основных фондов, трудовых ресурсов, цен и др. Существует ряд других признаков классификации моделей: временной, факторный, транспортный, производственный.

В современных условиях развитию моделирования и практическому применению моделей стала придаваться особая значимость в связи с усилением роли прогнозирования и переходом к индикативному планированию [2].

Метод экономического анализа

Экономический анализ является неотъемлемой частью и одним из основных элементов логики прогнозирования и планирования. Сущность метода экономического анализа заключается в том, что экономический процесс или явление расчленяется на составные части и выявляются взаимосвязь и влияние этих частей друг на друга и на ход развития всего процесса. Анализ позволяет раскрыть сущность такого процесса, определить закономерности его изменения в прогнозируемом (плановом) периоде, всесторонне оценить возможности и пути достижения поставленных целей.

Процесс экономического анализа подразделяется на ряд стадий: постановку проблемы, определение целей и критериев оценки; подготовку информации для анализа; изучение и аналитическую обработку информации; разработку рекомендаций о возможных вариантах решения проблемы и достижения целей; оформление результатов анализа.

Балансовый метод

С помощью балансового метода реализуется принцип сбалансированности и пропорциональности. Он применяется при разработке прогнозов, планов и программ. Сущность его заключается в увязке потребностей страны в различных видах продукции, материальных, трудовых и финансовых ресурсов с возможностями производства продукции и источниками ресурсов.

Балансовый метод предполагает разработку балансов, представляющих собой систему показателей, в которой одна часть, характеризующая ресурсы по источникам поступления, равна другой, показывающей распределение (использование) по всем направлениям их расхода. В переходный период к рыночным отношениям усиливается роль прогнозных балансов, разрабатываемых на макроуровне: платежного баланса, баланса доходов и расходов государства, баланса денежных доходов и расходов населения, сводного баланса трудовых ресурсов, балансов спроса и предложения. Система балансов, используемых в прогнозировании и планировании, включает: материальные, трудовые и финансовые. В каждую из указанных групп входит ряд балансов.

Нормативный метод

Нормативный метод является одним из основных методов прогнозирования и планирования. В современных условиях ему стало придаваться особое значение в связи с использованием ряда норм и нормативов в качестве регуляторов экономики. Сущность нормативного метода заключается в технико-экономическом обосновании прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов. Последние применяются для расчета потребности в ресурсах и показателей их использования. С помощью норм и нормативов обосновываются важнейшие пропорции, развитие материального производства и непроизводственной сферы, осуществляется регулирование экономики.

Норма характеризует научно обоснованную меру расхода ресурса на единицу продукции (работы) в принятых единицах измерения, например расход муки на 1 тонну хлебобулочных изделий согласно утвержденной рецептуре. В виде нормы выступает потребление того или иного продукта на душу населения согласно научно обоснованному рациону питания. В непроизводственной сфере применяются нормы, характеризующие необходимый размер общей и жилой площади на 1 жителя, потребление воды на 1 человека и др [3].

Программно-целевой метод (ПЦМ)

ПЦМ тесно связан с нормативным, балансовым и экономико-математическими методами и предполагает разработку плана начиная с оценки конечных потребностей исходя из целей развития экономики при дальнейшем поиске и определении эффективных путей и средств их достижения и ресурсного обеспечения. С помощью этого метода реализуется принцип приоритетности планирования.

Сущность ПЦМ заключается в отборе основных целей социального, экономического и научно-технического развития, разработке взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намеченные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами с учетом эффективного их использования.

ПЦМ применяется при разработке целевых комплексных программ, представляющих собой документ, в котором отражаются цель и комплекс научно-исследовательских, производственных, организационно-хозяйственных, социальных и других заданий и мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru

ТЕМА 4. МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЛАНИРОВАНИЯ

4.1. Система методов прогнозирования и планирования. 4.2. Методы экспертных оценок. 4.3. Методы экстраполяции.

4.4. Методы моделирования и экономико-математические методы. 4.5. Метод экономического анализа. 4.6. Балансовый метод. 4.7. Нормативный метод.

4.8. Программно-целевой метод.

4.1. Система методов прогнозирования и планирования

Прогнозирование и планирование экономики представляет собой слож ный многоступенчатый и итеративный процесс, в ходе которого должен ре шаться обширный круг различных социально-экономических и научно-техни ческих проблем. Для их решения необходимо использовать в сочетании самые разнообразные методы.

В теории и практике плановой деятельности за прошед шие годы накоплен значительный набор различных методов разработки прогнозов и планов. По оценкам ученых, насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования. В качестве основных на практике используется лишь 15 – 20 (рис. 4.1.).

Развитие информатики и средств вычислительной техники создает возможность расширения круга используемых методов прогнозирова ния и планирования и их совершенствования. По степени формализации методы экономического прогнозирования можно подразделить на интуитивные и формализованные.

Интуитивные методы базируются на интуитивно-логическом мышлении. Они используются в тех случаях, когда невозможно учесть влияние многих факторов из-за значительной сложности объекта прогнозирования или объект слишком прост и не требует проведения трудоемких расчетов.

Такие методы целесообразно использовать и в других случаях в сочетании с формализован ными методами для повышения точности прогнозов. Среди интуитивных методов широкое распространение получили мето ды экспертных оценок.

Они используются как в нашей стране, так и за рубежом для получения прогнозных оценок развития производства, научно-техническо го прогресса, эффективности использования ресурсов и т.п. Применяются также методы исторических аналогий и прогнозирования по образцу. Здесь имеет место своеобразная экстраполяция.

Техника прогнози рования состоит в анализе высокоразвитой системы (страны, региона, отрасли) одного и того же приближенного уровня, который теперь имеется в менее раз витой аналогичной системе, и на основании истории развития изучаемого про цесса в высокоразвитой системе строится прогноз для менее развитой системы. Практика свидетельствует, что такие аналогии можно использовать при опреде лении путей развития новых отраслей и видов техники (производство ЭВМ, телевизоров и т.н.), структуры производства, потребления и т.д.

Естественно, что полученный таким образом «образец» – лишь начальный пункт прогнозиро вания. К окончательному выводу можно прийти, лишь исследуя внутренние условия развития и закономерности. К формализованным методам относятся методы экстраполяции и мето ды моделирования. Они базируются на математической теории.

Среди методов экстраполяции широкое распространение получил метод подбора функций, основанный на методе наименьших квадратов (МНК). В современных условиях все большее значение стали придавать модификациям МНК: методу экспоненциального сглаживания с регулируемым трендом и ме тоду адаптивного сглаживания.

Методы моделирования предполагают использование в процессе прогно зирования и планирования различного рода экономико-математических моде лей, представляющих собой формализованное описание исследуемого экономи ческого процесса (объекта) в виде математических зависимостей и отношений. Различают следующие модели: матричные, модели оптимального планирова ния, экономико-статистические (трендовые, факторные, эконометрические), имитационные модели, модели принятия решений. Для реализации экономикоматематических моделей применяются экономико-математические методы. В практике прогнозирования и планирования широко используются так же метод экономического (системного) анализа, нормативный и балансовый методы. Для разработки целевых комплексных программ используется про граммно-целевой метод (ПЦМ) в сочетании с другими методами.

Система методов прогнозирования и плани

Методы экспертных оценок

Индивидуаль ные Метод «интер вью»

Коллектив Метод коллек тивной гене рации идей

| Аналитиче | Метод | ||

| ский метод | |||

| Метод «Дель | |||

| фи» | |||

| Метод | |||

| «комиссий» | |||

| Метод мор | |||

| фологиче | |||

| ского ана | |||

| Метод написания | |||

| сценария | |||

Методы историче ских ана логий и прогнози рования по образ

Методы прогнозной экстраполя Метод подбора функций Метод экс поненци ального сглажива Метод скользя щей сред Метод адаптивно го сглажи

| Методы | Экономи | ||||

| моделиро | ко-матема | ||||

| вания | тические | ||||

| Метриче | Линейное | ||||

| ские моде | програм | ||||

| ли | мирование | ||||

| Модели | |||||

| Целочис | |||||

| опти | |||||

| ленное | |||||

| мального | |||||

| програм | |||||

| планиро | |||||

| мирование | |||||

| Экономи | |||||

| Метод | |||||

| ко-стати | |||||

| межот | |||||

| стические | |||||

| раслевого | |||||

| модели | |||||

| Корреля | |||||

| Модели | ционно-ре | ||||

| грессион | |||||

| принятия | |||||

| ный метод | |||||

| решений | |||||

| Имитаци | |||||

| онные мо | |||||

| дели | |||||

| Сетевые | |||||

| модели | |||||

Рис. 4.1. Классификация методов прогнозирования и планирования развития экономики

Метод экономи ческого Балансо вый ме Норматив ный метод Программ но-целевой метод

Следует отметить, что представленный перечень методов и их групп не является исчерпывающим. Рассмотрим методы, получившие широкое распро странение в развитых зарубежных странах.

4.2. Методы экспертных оценок

Основная идея прогнозирования на основе экспертных оценок заключает ся в построении рациональной процедуры интуитивно-логического мышления человека в сочетании с количественными методами оценки и обработки полу чаемых результатов. Сущность методов экспертных оценок заключается в том, что в основу прогноза закладывается мнение специалиста или коллектива специалистов, основанное на профессиональном, научном и практическом опыте.

Различают индивидуальные и коллективные экспертные оценки. Индивидуальные экспертные оценки основаны на использовании мнений экспертов-специалистов соответствующего профиля. Среди индивидуальных экспертных оценок наиболее широкое распространение получили метод «ин тервью», аналитический метод, метод написания сценария.

Метод «интервью» предполагает беседу прогнозиста с экспертом по схе ме «вопрос-ответ», в процессе которой прогнозист в соответствии с заранее раз работанной программой ставит перед экспертом вопросы относительно пер спектив развития прогнозируемого объекта. Успех такой оценки зависит в зна чительной степени от способности эксперта давать заключение экспромтом по самым различным вопросам.

Аналитический метод предусматривает тщательную самостоятельную работу эксперта над анализом тенденций, оценкой состояния и путей развития прогнозируемого объекта. Эксперт может использовать всю необходимую ему информацию об объекте прогноза. Свои выводы эксперт оформляет в виде докладной записки.

Основным преимуществом этого метода является возмож ность максимального использования индивидуальных способностей эксперта. Однако он мало пригоден для прогнозирования сложных систем и выработки стратегии из-за ограниченности знаний одного специалиста-эксперта в смеж ных областях знаний.

Метод написания сценария следует отнести как к индивидуальным, так и к коллективным экспертным оценкам. Сущность и основные его характеристи ки будут раскрыты ниже. Наиболее достоверными являются коллективные экспертные оценки. Ме тоды коллективных экспертных оценок предполагают определение согласован ности мнений экспертов по перспективным направлениям развития объекта прогнозирования, сформулированным отдельными специалистами. В современ ных условиях используется математико-статистический инструментарий для обработки результатов опроса экспертов. Например, для оценки степени согла сованности мнений экспертов по решению той или иной исследуемой пробле мы исчисляются: дисперсия оценок, среднеквадратическое отклонение оценок,

а на этой основе – коэффициент вариации оценок. Чем меньше значение этого коэффициента, тем выше согласованность мнений экспертов.

Для организации проведения экспертных оценок создаются рабочие груп пы, в функции которых входят проведение опроса, обработка материалов и ана лиз результатов коллективной экспертной оценки Рабочая группа назначает экспертов, которые дают ответы на поставленные вопросы, касающиеся пер спектив развития данного объекта. Количество экспертов, привлекаемых для разработки прогноза, может колебаться от 10 до 150 человек, в зависимости от сложности объекта.

Определяется цель прогноза, разрабатываются вопросы для экспертов. При проведении опроса необходимо обеспечить однозначность по нимания отдельных вопросов и независимость суждений экспертов. После опроса осуществляется обработка материалов коллективной экспертной оцен ки.

Окончательная оценка может определяться как среднее суждение или как среднее арифметическое значение оценок всех экспертов. Могут использовать ся и другие подходы.

При разработке научно-технических прогнозов методика статистической обработки материалов предусматривает использование сово купности оценок относительной важности, сделанных экспертами по каждому из оцениваемых направлений научных исследований. Оценки важности выра жаются в баллах и могут принимать значения от 0 до 1, от 0 до 10, от 0 до 100 и т.д.

В мировой практике среди методов коллективных экспертных оценок наиболее широкое применение нашли: метод коллективной генерации идей, ме тод «635», метод «Дельфи», метод «Комиссий», метод написания сценария. Рассмотрим сущность перечисленных методов.

Сущность метода коллективной генерации идей (мозговой атаки) состо ит в использовании творческого потенциала специалистов при «мозговой атаке» проблемной ситуации, реализующей вначале генерацию идей и последующее деструктурирование (разрушение, критику) этих идей с формулированием контр идей и выработке согласованной точки зрения. Это один из методов по иска идей, который впервые был разработан в конце 30-х годов американцем А. Осборном, стремившимся решать проблемы посредством спонтанно возникаю щих идей.

Нечто подобное использовали 400 лет назад индийские мастера «Хинду» во время своих собраний: запрещались Ротика и дискуссии, каждый мог свободно выражать свои идеи, оценка выносилась позже. Метод коллективной генерации идей предполагает реализацию следую щих этапов.

Первый этап связан с формированием группы участников «мозго вой атаки» (по численности и составу) но решению определенной проблемы. Оптимальная численность группы участников находится эмпирическим путем. Наиболее продуктивными признаны группы в количестве 10 – 15 человек. На втором этапе составляется проблемная записка.

Она формируется группой ана лиза проблемной ситуации и включает описание метода и проблемной ситуа ции. Третий этап – этап генерации идей. Каждый из участников имеет право выступать много раз. Критика предыдущих выступлений и скептические заме чания не допускаются. Ведущий корректирует процесс, приветствует усовер

шенствование или комбинацию идей, оказывает поддержку, освобождая участ ников от скованности. Продолжительность мозгового штурма рекомендуется не менее 20 мин и не более 1 ч в зависимости от активности участников. Четвер тый этап связан с систематизацией идей, высказанных на этапе генерации.

Фор мируется перечень идей, выделяются признаки, но которым идеи могут быть объединены, идеи объединяются в группы согласно выделенным признакам. На пятом этапе осуществляется деструктурирование (разрушение) систематизиро ванных идей. Каждая идея подвергается всесторонней критике со стороны группы высококвалифицированных специалистов.

Группа формируется в коли честве 20 – 25 человек. На шестом этапе дается оценка критических замечаний и составляется список практически реализуемых идей. Этот метод позволяет качественно и достаточно быстро проводить оценку вариантов развития объек та прогнозирования. Метод «635» – это одна из разновидностей «мозговой атаки».

Цифры 6, 3, 5 обозначают следующее: 6 участников, каждый из которых должен записать 3 идеи в течение 5 мин. Лист ходит по кругу. Таким образом, за полчаса каждый запишет в свой актив по 18 идей, в общей сложности – 108. Структура идей четко определена. Возможны модификации метода.

Этот метод широко исполь зуется в зарубежных странах (особенно в Японии) для отбора из множества идей наиболее оригинальных и прогрессивных по решению определенных проблем. Метод «Дельфи».

Одна из первых попыток разработать более обоснован ную и строгую процедуру при экспертном прогнозировании была предпринята Т. Гордоном и О. Хелмером – сотрудниками одной из корпораций США, кото рые в 1964 г. опубликовали результаты обобщения и статистической обработки мнений специалистов относительно перспектив развития в ряде областей нау ки. Этот метод получил широкую известность под названием метод «Дельфи’.

Используется он при прогнозировании развития науки и техники, инвестиций и других аспектов. Цель метода «Дельфи» – разработка программы последовательных много туровых индивидуальных опросов. Проводится индивидуальный опрос экспер тов обычно в форме анкет-вопросников.

Затем осуществляется статистическая их обработка на ЭВМ и формируется коллективное мнение группы, выявляют ся и обобщаются аргументы в пользу различных суждений. Обработанная па ЭВМ информация сообщается экспертам, которые могут корректировать оцен ки» объясняя при этом причины своего несогласия с коллективным. Эта проце дура может повторяться до 3 – 4 раз.

В результате происходит сужение диапа зона оценок и вырабатывается согласованное суждение относительно перспек тив развития объекта. Особенности метода «Дельфи»: а) анонимность экспертов. Участники экспертной группы неизвестны друг другу. Взаимодействие членов группы при заполнении анкет полностью исключается; б) возможность использования результатов предыдущего тура опроса;

в) статистическая характеристика группового мнения. Этот метод помогает предопределить развитие проблемных ситуаций, но сящих долгосрочный характер. Наши специалисты, работающие в области научно-технического прогнозирования, также разрабатывают методы обра ботки экспертных оценок. Они носят название эвристических.

Метод «комиссий» – это один из разновидностей методов экспертных оценок, основанный на работе специальных комиссий. Группы экспертов за «круглым столом» обсуждают ту или иную проблему с целью согласования то чек зрения и выработки единого мнения. Недостаток этого метода заключается в том, что группа экспертов в своих суждениях руководствуется в основном ло гикой компромисса.

Метод написания сценария основан на определении логики процесса или явления во времени при различных условиях. Он предполагает установление последовательности событий, развивающихся при переходе от существующей ситуации к будущему состоянию объекта.

Своеобразным сценарием может быть описание последовательности и условий международной интеграции хо зяйства стран, включающее следующие вопросы: от каких простейших форм к более сложным должен пройти этот процесс; как он повлияет на национальное хозяйство и экономические связи стран; каковы финансовые, организационные, социальные, юридические проблемы, которые могут возникнуть в ходе интер национализации хозяйства. Прогнозный сценарий определяет стратегию развития прогнозируемого объекта.

Он должен отражать генеральную цель развития объекта, критерии для оценки верхних уровней «дерева целей», приоритеты проблем и ресурсы для достижения основных целей. В сценарии отображаются последовательное решение задачи, возможные препятствия. При этом используются необходимые материалы по развитию объекта прогнозирования.

Сценарий должен быть написан так, чтобы после ознакомления с ним стала ясна генеральная цель проводимой работы в свете социально-экономиче ских задач па прогнозируемый период. Он обычно носит многовариантный ха рактер и рассматривает три лилии поведения: оптимистическую – развитие си стемы в наиболее благоприятной ситуации; пессимистическую – развитие си стемы в наименее благоприятной ситуации; рабочую – развитие системы с уче том противодействия отрицательным факторам, появление которых наиболее вероятно.

В рамках прогнозного сценария целесообразно прорабатывать ре зервную стратегию на случай непредвиденных ситуаций. В разработке сценария принимает участие группа специалистов Поэтому всегда возникает неопределенность, связанная с субъективностью их суждений. Ценность сценария тем выше, чем меньше степень неопределенности, т.е. чем больше степень согласованности мнений экспертов. Сценарий в готовом виде должен быть подвергнут анализу. На основании анализа информации, признанной пригодной для предстоящего прогноза, фор мулируются цели, определяются критерии, рассматриваются альтернативные решения.

Источник: studfile.net