Кратко говоря, основной целью аграрной реформы Столыпина было создание широкой прослойки богатых крестьян. В отличие от реформы 1861 года, упор делался на единоличного собственника, а не на общину.

Прежняя, общинная форма сковывала инициативность работящих крестьян, а теперь, освободившись от общины и не оглядываясь на «убогих и пьяных», они могли резко увеличить эффективность своего хозяйствования. Закон от 14.06.1910 гласил, что отныне «каждый домохозяин, владеющий надельной землею на общинном праве, может во всякое время требовать укрепления за собой в личную собственность, причитающейся ему части из означенной земли».

Столыпин считал, что зажиточное крестьянство станет настоящей опорой самодержавия. Важной частью столыпинской аграрной реформы стала деятельность кредитного банка. Это учреждение продавала крестьянам в долг земли, либо государственные либо выкупленные у помещиков. Причем процентная ставка по кредиту для самостоятельных крестьян была вдвое ниже, чем для общин.

Именем революции! Реформы Столыпина.

Через кредитный банк крестьяне приобрели в 1905-1914 гг. около 9 с половиной миллионов гектар земли. Однако при этом меры в отношении неплательщиков были жесткими: земля у них отбиралась и снова поступала в продажу. Таким образом, реформы не только давали возможность приобрести землю, но и побуждали активно на ней работать.

Другой важной частью реформы Столыпина было переселение крестьян на свободные земли. Подготовленный правительством законопроект предусматривал передачу государственных земель в Сибири в частные руки без выкупа. Однако были и трудности: не хватало ни средств, ни землемеров для проведения землеустроительных работ.

Но несмотря на это, переселение в Сибирь, а также Дальний Восток, Среднюю Азию и Северный Кавказ набирало темпы. Переезд был бесплатным, а специально оборудованные «столыпинские» вагоны позволяли перевозить по железной дороге скот. Государство старалось обустроить быт на местах переселения: строились школы, медицинские пункты и т.п.

Поражение России в русско-японской войне 1904-1905 гг. наглядно продемонстрировало необходимость скорейших преобразований в армии. Можно выделить три направления военной политики: упорядочение принципов комплектования вооруженных сил, их перевооружение, строительство необходимой инфраструктуры. В годы столыпинских реформ был разработан новый Воинский устав, четко определявший порядок призыва в армию, права и обязанности призывных комиссий, льготы по отбыванию воинской повинности и, наконец, возможности обжалования решений властей. Иными словами, правительство стремилось “вписать” отношения между гражданином и вооруженными силами в правовое пространство Российской империи.

При этом П.А. Столыпин был принципиальным противником втягивания России в мировую войну, считая, что для отечественной экономики, вооруженных сил, социальной структуры это будет невыносимой нагрузкой. Именно поэтому он предпринял исключительные усилия для того, чтобы Боснийский кризис 1908 г. не перерос в вооруженное столкновение. П.А. Столыпин прекрасно осознавал, что проводимые им системные преобразования могли дать свои плоды лишь через определенный период мирного поступательного развития России.

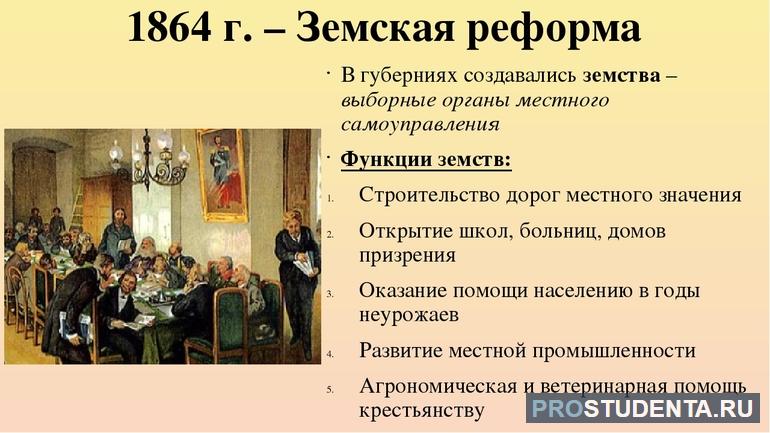

Институты гражданского общества только тогда приобретают жизнь, когда они могут участвовать в процессе выработки решений на всех уровнях государственного управления. Поэтому важный признак наличия гражданского общества — развитые формы местного самоуправления. В Российской империи, начиная с 1864 г., существовала земство, которое после 1890 г. имело многие черты сословного учреждения и чья сфера компетенции была весьма ограничена. П.А. Столыпин стремился к качественному преобразованию системы местного самоуправления во имя ее демократизации и повышения эффективности.

Уже в 1907 г. были внесены в Государственную думу “Положение о поселковом управление” и “Положение о волостном управлении”. Законопроекты предполагали учреждение органов местного самоуправления на самом низовом уровне — в поселковом обществе и волости. Причем речь шла о бессословной организации этих учреждений.

Таким образом, планировалось, что самоуправляющееся общество будет проявлять свою творческую активность на всех уровнях, начиная от поселка и кончая государством. Кроме того, согласно “Главным началам преобразования земских и городских общественных управлений”, сфера компетенции уездных и губернских земств, а также органов городского самоуправления расширялась, а имущественный ценз для участия в работе этих учреждений снижался. Иными словами, правительство стремилось к расширению круга лиц, так или иначе участвовавших в управлении государством.

Вместе с тем, П.А. Столыпин настаивал на упразднении должностей земского начальника и уездного предводителя дворянства, которые, обладая властными полномочиями, представляли узкосословные интересы. Вместо них предполагалось учредить должность участкового комиссара — агента правительства при поселковых и волостных органах местного самоуправления.

Правительственная власть обретала своего представителя и на уровне уезда, так как учреждалась должность начальника уездного управления, в ведении которого были все уездные правительственные учреждения и участковые начальники. В свою очередь он сам непосредственно подчинялся губернатору. Таким образом, правительство выстраивало стройную административную иерархию, способную оперативно реагировать на вызовы времени.

П.А. Столыпин решал двуединую задачу. С одной стороны, он добивался большей эффективности власти, устраняя все противоречивое и архаичное, накопившееся за два столетия. С другой, эта власть должна была находиться в тесной связи с широкими кругами общественности, доверяя им многие права и полномочия. Именно такая власть должна была стать “своей” для общества.

Системная модернизация без приобщения большинства населения к хотя бы элементарным знаниям о мире была невозможна. Поэтому одно из важнейших направлений реформ П.А. Столыпина — расширение и совершенствование системы образования.

Так, в Министерстве народного просвещения был разработан законопроект “О введении всеобщего начального обучения в Российской империи”, согласно которому предполагалось обеспечить элементарным образованием детей обоего пола. Правительство разрабатывало меры, направленные на формирование единой системы педагогических учреждений, когда бы гимназии служили ее системообразующим элементом, а не обособленным элитарным заведением.

Широкомасштабные проекты в области народного просвещения требовали новых кадров преподавателей. Для этого планировалось создать специальные курсы для будущих учителей и учительниц, в Ярославле же правительство инициировало создание Учительского института. Государство не жалело средств на переподготовку преподавателей средних школ, планировало организовывать их ознакомительные поездки за границу. В период столыпинских реформ ассигнования на нужды начального образования выросли почти в четыре раза: с 9 млн. до 35,5 млн. руб.

Предполагалось реформировать и систему высшего образования. Так, правительством был разработан новый Университетский устав, предоставлявший высшей школе широкую автономию: возможность выбора ректора, значительная сфера компетенции Совета университета и т.д.

Вместе с тем, устанавливались четкие правила функционирования студенческих объединений и организаций, что должно было способствовать сохранению здоровой академической обстановки в стенах учебных заведений. Правительство считало необходимым привлечь общественность к делу развития образования. Именно в годы столыпинских преобразований были разработаны положения о негосударственных Московском археологическом институте, Московском коммерческом институте, Народном университете имени А.Л. Шанявского.

При этом развитие системы образования понималось П.А. Столыпиным в “связке” с ростом научного знания и накопления культурных богатств. В годы реформ правительство активно финансировало фундаментальные исследования, научные экспедиции, академические издания, реставрационные работы, театральные коллективы, развитие кинематографа и т. д В период премьерства П.А. Столыпина было подготовлено детально разработанное “Положение об охране древностей”; было принято решение о создании Пушкинского дома в Санкт-Петербурге; были поддержаны многие проекты по организации музеев в различных частях империи.

Правительство создавало благоприятную среду для дальнейшего поступательного развития русской культуры и приобщения к ней все большего числа граждан России. По сути дела, так реализовывалось право человека на достойную жизнь, подразумевавшую возможность получения качественного образования и приобщения к культурным богатствам страны.

На рубеже XIX — XX вв. в европейскую политику пришло осознание социальной ответственности государства за уровень жизни своих граждан. Сформировалось убеждение, что право на достойное существование — неотъемлемое право каждого, которое должно быть гарантировано правительственной властью. В противном случае, общество никогда не выйдет из череды социальных конфликтов, которые в итоге дестабилизируют всю политическую систему. Этот мотив станет одним из определяющих и в государственной деятельности П.А. Столыпина.

Его правительство предпринимало усилия для урегулирования отношений между работодателем и работником во имя защиты интересов, прежде всего, последнего. Так, предполагалось запретить ночной труд женщин и подростков, а также их использование при подземных работах. Рабочий день подростка сокращался. При этом работодатель был обязан отпускать его ежедневно на 3 часа для обучения в школе. В ноябре же 1906 г. были утверждены положения Совета министров, устанавливавшие необходимые часы отдыха для служащих торговых и ремесленных заведений.

В 1908 г. в Государственную думу были внесены законопроекты “Об обеспечении рабочих на случай болезни” и “О страховании рабочих от несчастных случаев”. Предприниматель должен был предоставить врачебную помощь своему работнику. В случае болезни рабочий обеспечивался больничными кассами рабочего самоуправления. Были также установлены выплаты, полагавшиеся утратившему трудоспособность, и членам семьи в случае смерти рабочего от производственных травм. Разрабатывались проекты о распространении этих норм и на служащих государственных предприятий (например, подведомственных Министерству финансов и Министерству путей сообщений).

При этом правительство считало необходимым юридически закрепить за гражданами возможность отстаивать свои экономические интересы. Так, предлагалось разрешить рабочим экономические стачки, а, соответственно, расширить возможности для самоорганизации, создания профсоюзов.

Цель социальной политики П.А. Столыпина — формирование полноценного партнерства между работником и работодателем в рамках складывавшегося правового пространства, где были бы четко обозначены прерогативы и обязанности обеих сторон. Иными словами, правительство создавало условия для диалога между людьми, занятыми в общем деле производства, но зачастую говорившими на “разных языках”.

Права человека только тогда в полной мере становятся правами, когда они гарантированы государством, которое реализует декларируемые принципы в каждодневной практике правоприменения — т.е. в судопроизводстве. Поэтому судебная реформа должна была стать важным элементом в системе преобразований П.А. Столыпина.

Законопроект “О преобразовании местного суда” должен был способствовать тому, что суд стал бы дешевле и доступнее для населения. Он предполагал восстановление в сельской местности института мировых судей, которые бы избирались земскими собраниями (в городе — городскими думами).

Они бы рассматривали ограниченный круг гражданских дел и уголовные дела, не влекшие за собой особо тяжких наказаний. Их решения можно было оспаривать в вышестоящих инстанциях. По сути дела, возрождение мирового суда обозначало отказ от “обломков” сословного судопроизводства — крестьянского волостного и земского начальника, преимущественно представлявшего местное дворянства. Соответственно, уходила в прошлое и практика вынесения приговоров согласно нормам обычного, т.е. неписанного права, основанного на предании и традиции. Это должно было способствовать рационализации судопроизводства, избавив его от бесконечных недоразумений, случайных и нелогичных решений.

Помимо этого, правительство П.А. Столыпина внесло в Государственную думу целый ряд инициатив, направленных к укреплению единого правового пространства Российской империи. Предполагалось определить права человека во время предварительного следствия, установить условный срок осуждения, ввести принцип гражданской и уголовной ответственности чиновников, посягнувших на свободы и права граждан. Причем, в данном случае речь шла о государственных служащих самого высокого ранга — председателе Совета министров, остальных министрах, членах Государственной думы и Государственного совета, губернаторах и др.

Иными словами, предполагалось “вплести” в ткань законов Российской империи декларированные гражданские свободы, обеспечив процедуру их отстаивание и сделав ответственными за их осуществление все государство и каждого бюрократа в отдельности.

Источник: studfile.net

Земская реформа Петра Столыпина, ее цели, причины, итоги

Петр Аркадьевич Столыпин известен в российской и мировой истории как убежденный реформатор. Реформы, которые он проводил, охватывали практически все сферы деятельности государства: сельское хозяйство, промышленность, образование, вооруженные силы. Одним из ключевых направлений стала земская реформа Столыпина.

Оглавление:

- Цели реформирования земства

- Методы и программа

- Итоги реорганизации местного самоуправления

- Причины неудачи земской реформы

Цели реформирования земства

Цели реформы — качественное преобразование всей системы местного самоуправления, повышение ее эффективности, развитие благоустройства на местах, приобщение к самоуправлению всех слоев общества в равной степени.

Методы и программа

Столыпин был сторонником земского управления, но понимал необходимость ее усовершенствования. Он лично занимался разработкой главных постулатов земской реформы. Основные пункты земской реформы Столыпина кратко можно сформулировать в следующих тезисах:

- расширение числа избирателей из всех слоев общества;

- реформирование уже имеющихся органов самоуправления, наделение их большими полномочиями;

- создание новых земств на самом низовом уровне — в поселках и волостях (до реформы земское самоуправление было только в губерниях и уездах);

- распространение системы самоуправления на западные губернии.

Прежде всего премьер предложил сделать систему местного управления бессословной. Отказаться от выборов по сословным куриям, заменив их на выборы по имущественному признаку. Имущественный ценз при этом снижался в десять раз. Это позволило бы расширить число избирателей за счет зажиточного крестьянства. Расширяя гражданские права крестьянства, Столыпин надеялся привлечь к процессу самоуправления основную массу населения.

Столыпин предлагал упразднить должности уездного предводителя дворянства и земского начальника во главе уезда, т. к. они представляли в основном узкосословные интересы дворянства. И вместо них учредить должность для специально обученного и подготовленного правительственного чиновника. В результате правительство получало своего представителя в поселковых и волостных органах самоуправления, который подчинялся бы губернатору края.

Такая стройная система власти позволила бы быстрее реагировать на вызовы времени, создавала более тесную связь власти и широких кругов общественности.

Столыпин предполагал наделить земства большими полномочиями по решению местных проблем.

Одной из главных задач реформирования стало распространение земских учреждений на те западные губернии, где их раньше не было.

Реформа земства Столыпина в западных губерниях заключалось и в том, чтобы разделить избирательные съезды и собрания на два отделения по национальному признаку: польское и непольское, при этом главным условием было — непольское отделение выбирало большее количество земских гласных.

Одной из причин, по которой земства нужно было распространить на западные губернии, была политика русификации Российской империи, а также предотвращение засилия национальных меньшинств в органах местного самоуправления.

Итоги реорганизации местного самоуправления

Итоги земской реформы оказались очень скромными. Несмотря на видимые преимущества мер, предложенных Петром Столыпиным, они не нашли отклика ни у российского общества, ни у дворянства, ни в органах государственной власти. Лишь некоторые мероприятия были проведены в жизнь:

- В шести губерниях с преобладанием русского и белорусского населения указом императора от 1911 года были введены земства.

- На территории Финляндии сейм был ограничен в правах. Некоторые его функции переданы местному самоуправлению. Русское и финское население уравнены в правах.

- В Польше в особую область была выделена Хелмская.

Причины неудачи земской реформы

Дворянство не готово было поступиться своими интересами в местном самоуправлении. В результате проведения реформ оно теряло бы свое преимущественное большинство.

Западные губернии исторически были зависимы от польской шляхты, которую поддерживал Госсовет. В случае реализации реформ шляхта была бы ущемлена в своих интересах. Этот факт вызвал резкий протест в Госсовете, и законопроект принят не был. В итоге:

- Столыпин потерял поддержку октябристов.

- Госсовет не поддержал позицию Столыпина.

Конфликт из-за реформы привел Столыпина к опале, а пятого сентября 1911 г. он был убит эсером Д. Богровым.

Главная цель деятельности Петра Столыпина — сильная Россия, прошедшая эволюционный путь, мирное реформирование, оставаясь в рамках самодержавного строя. Но осуществить замыслы великого реформатора было не суждено.

Источник: www.prostudenta.ru

Земская реформа Столыпина — причины, цели и итоги

Предпосылки и причины

Если говорить кратко, то земская реформа Столыпина была внедрена из-за большого недовольства властью, которое распространялось среди простых людей. Раньше это были мирные акции, но с 1906 года они приобрели больший масштаб, а также стали кровавыми. Стало понятно, что стране следует бороться не только с экономическими проблемами, но и революционными настроениями.

Поэтому государство само стало во главе реформ. Столыпин в 1906 году был председателем правительства. Двенадцатого августа неподалёку от его дома произошёл теракт. Из-за взрыва погибли 27 человек и ещё 32 были ранены. Также ранило и детей Столыпина.

Именно это событие побудило начать реформы как можно быстрее.

В итоге приняли закон о военно-полевых судах. Все дела о терактах рассматривали в течение 48 часов.

Суть земской реформы

Целью Столыпина было снижение волнений среди населения. 24 августа 1906 года правительство опубликовало программу, по которой будет проводить реформы. Она включала в себя 2 больших блока:

- Призыв граждан успокоиться и внедрение военно-полевых судов в отдельных регионах России.

- Созыв Государственной Думы. В процессе планировали создать аграрные реформы, которые будут внедряться в ближайшее время.

Столыпин понимал, что этого недостаточно для того, чтобы Российская империя смогла совершить скачок в своём развитии. Поэтому он заявлял о необходимости параллельного реформирования системы местного самоуправления и о принятии законов о вероисповедании, правах рабочих, обязательного школьного образования, подоходном налоге, увеличении зарплат и т. д.

Столыпин руководствовался такими идеями:

- Основной двигатель развития страны — крестьянин. Чтобы снять напряжение в обществе, необходимо было предложить сельскому населению повышение уровня жизни.

- Многие крестьяне выступали, что помещичьи владения нужно перераспределить. Обычно у помещиков были наиболее качественные земли, а рабочим оставались менее плодородные участки.

Провести настолько масштабные изменения в стране очень тяжело. Из-за этого Столыпин начал с внедрения земской реформы.

Внедрение изменений

Первым делом были разрушены общины. Это специальные образования, в которых крестьяне жили единым коллективом и трудились над выполнением общих задач. Проблема заключалась в том, что они работали во благо помещиков, не имея собственных больших наделов. То есть рабочие не сильно думали о результатах своей работы.

Согласно указу правительства от 9 ноября 1906 года, крестьянин мог покинуть общину бесплатно. При этом у него сохранялась выделенная земля.

Столыпин видел смысл земской реформы в следующем:

- Люди в общине массово подвергались влиянию революционных пропагандистов.

- Крестьянин с собственной землёй зависит от результата своей работы. Поэтому он не будет думать о революции, а начнёт заботиться об увеличении урожая.

- Сохранение помещичьей земли от передела путём отвлечения внимания народа. Одновременно с этим крестьянин получал то, что ему было нужно.

Реформирование должно было привести к появлению фермерских хозяйств, которые частично напоминали бы современные. Планировалось, что в стране возникнет большое количество мелких землевладельцев, самостоятельно развивающих свою отрасль.

В первое время из общины выходили немногие. По сути, это были либо богатые крестьяне, либо бедные. Первые покидали общину, так как они и так все имели для самостоятельной работы на себя. Бедные выходили для получения отступных денег. Зачастую через некоторое время они возвращались.

В итоге лишь десятая часть хозяйств работала в выгоде. Остальные оказались убыточными.

Главные результаты

Итоги земской реформы имели большое значение для государства. Внутри Российской Империи впервые происходили такие масштабные изменения. В течение семи лет реформа принесла такие результаты:

- Посевные площади увеличились на 10%. В некоторых регионах это значение достигло 150%. Там покидало общины большинство крестьян.

- Продажа зерна за границу увеличилась. От мирового экспорта российская доля в урожайные годы составляла до 40%.

- Количество закупаемой сельскохозяйственной техники возросло в 3,5 раза.

- Промышленность росла на 8,8% ежегодно. Россия стала лидером по темпам роста.

Но всё же реализовать все идеи Столыпину не удалось. У крестьян оставалась традиция ведения хозяйства коллективно.

Они создавали артели (первый появился в 1907 году) — объединения людей одной профессии для достижения определённых результатов, за которые отвечали все участники. Из-за этого реформа частично провалилась, так как её главной задачей было разрушение общин.

Источник: nauka.club