Сущностная характеристика методического сопровождения педагогов ДОО

Мацнева, С. В. Сущностная характеристика методического сопровождения педагогов ДОО / С. В. Мацнева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 42 (332). — С. 52-54. — URL: https://moluch.ru/archive/332/74152/ (дата обращения: 23.12.2022).

В современных условиях введения ФГОС ДОО отводиться немаловажная роль методическому сопровождению педагогов.

В современной педагогической науке методическое сопровождение привлекает внимание разных научных школ и рассматривается как способ сопровождения педагогического труда (Е. И. Казакова и др.); как механизм управления процессами развития в образовательном учреждении (В. С. Лазарев, А. П. Тряпицына и др.); как средство развития педагогического творчества педагога (М. М. Поташник и др.); как специально организованная деятельность, направленная на повышение квалификации педагогов, их подготовку к решению новых задач в условиях модернизации образования (Е. Р. Блинова, В. И. Зверева и др.).

Особенности методического сопровождения учебного процесса в ОО (Акимов С.С.)

Прежде чем дать характеристику методического сопровождения педагогов ДОО, остановимся кратко на термине «сопровождение».

В ряде исследований отмечается, что данное понятие вошло в жизнь педагогического сообщества России в первой половине 90-х годов ХХ в., прежде всего благодаря российско-фламандским семинарам, посвященным построению в нашей стране особой системы психолого-педагогической и методико-социальной помощи.

Е. И. Казакова и А. П. Тряпицина подчеркивают, что «использование термина «сопровождение» продиктовано необходимостью дополнительно подчеркнуть самостоятельность субъекта в принятии решения. Термин «сопровождение» может быть раскрыт через «обеспечение условий для принятия субъектом решения»; однако лексически — это более жесткая форма, которая подчеркивает приоритет личности «обеспечивающего»; то же самое — «помощь» [4. с.125].

В педагогической науке к проблемам сопровождения педагога обращались многие ученые. Так, А. В. Мудрик трактует сопровождение как особую сферу деятельности педагога, направленную на приобщение подростка к социально-культурным и нравственным ценностям, необходимым для самореализации и саморазвития [5].

Е. И. Казакова в своем исследовании четко разделяет сопровождение как метод, как процесс и как службу. Согласно ее взглядам, метод сопровождения — это способ практического осуществления процесса сопровождения, а служба сопровождения развития — это средство реализации процесса сопровождения [3].

М. Р. Битянова считает, что сопровождение — это система профессиональной деятельности педагогического сообщества, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия [1].

По мнению Л. Г. Тариты, сопровождаемое развитие выступает определенной альтернативой методу «направляемого» развития. В этом плане возникновение метода сопровождения как необходимой составляющей образования продиктовано рядом обстоятельств:

Методическое сопровождение реализации программы _Вдохновение_

− общей гуманистической концепцией образования;

− ориентацией на развитие личности и общества как самоценности образования;

− опорой на внутренний потенциал развития любой системы;

− осознанием новой сущности методов индивидуализации и дифференциации в образовании как методов, отстаивающих право личности на выбор наиболее целесообразного пути развития [6].

Как отмечает Л. Г. Тарита, метод сопровождения выступает в качестве «необходимой составляющей поддержки всех инновационных процессов, поскольку он и возник как метод помощи субъекту-носителю той или иной проблемы. Именно с возникновением функции сопровождения на практике реализуется гуманистическая ориентация образовательных процессов [6. с. 51].

Э. М. Александровская, Н. С. Глуханюк, Н. В. Куренкова и др. отмечают, что сопровождение предусматривает поддержку естественных реакций, процессов и состояний личности. Среди видов психологической деятельности в модели сопровождения выделяются следующие приоритеты и их этапность: психологическое просвещение, профилактика, пропедевтика, диагностика, консультирование, просвещение, коррекция, экспертиза.

Т. Г. Яничева понимает под сопровождением систему организационных, диагностических, развивающих мероприятий для педагогов, родителей и детей, создающих оптимальные условия для функционирования образовательной среды, дающей личности самореализоваться [7].

В. Ю. Кричевский, Л. Г. Тарита рассматривают методическое сопровождение как педагогический метод «обучения человека искусству самостоятельно и с наибольшей эффективностью разрешать те проблемы (профессиональные и личные), которые возникли у него в процессе жизнедеятельности. Сопровождающий не решает за сопровождаемого проблему, а учит его находить (изобретать или заимствовать) наиболее разумные решения, актуальные для каждого человека в его конкретной жизненной ситуации» [6].

О. В. Давлятшина рассматривает методического сопровождения как технологический процесс взаимодействия субъектов, преодолевающих профессионально-личностные затруднения посредством специально организованной системы взаимосвязанных действий, мероприятий, педагогических событий, ориентированных на осмысление профессионального опыта, личностное преобразование, актуализацию саморазвития, профессиональный успех педагогов общеобразовательной организации [2].

Анализ литературы показал, что методическое сопровождение деятельности педагога ДОО в большинстве источников рассматривается как целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются условия для профессионального роста педагога, развития его профессионально-педагогической компетентности, т. е. как управленческая технология организации сотрудничества субъектов образования.

Содержанием методического сопровождения является оказание помощи и поддержки педагогам ДОО в педагогической деятельности. Необходимо определить отличие методического сопровождения от другого распространенного способа оказания помощи субъектам образования -методической поддержки, который, как и методическое сопровождение, реализуется в сфере образования и является частью непрерывного повышения квалификации.

Под методической поддержкой мы понимаем разные виды методической работы по достижению поставленной цели. Цель методической поддержки — освоение содержания обучения на основе рациональных методов обучения; повышение уровня общедидактической и научно-методической подготовленности обучающихся к реализации задач новых образовательных стандартов; обмен опытом между педагогами, выявление особенностей, специфики, рисков реализации стандартов и разработка мер по их предупреждению.

Технология методического сопровождения педагогов ДОО включает последовательность программно-целевых действий (этапов):

1) оценка реальной ситуации, выявление проблем;

2) диагностика и постановка задач;

3) выбор средств сопровождения (форм, методов, типа взаимодействия);

4) анализ полученного результата.

В качестве способов и средств организации такой деятельности могут использоваться: современные технологии обучения, в том числе информационно-коммуникационные, дистанционное обучение, игра, диалог, фокус-группы, командообразование и др. Эти способы содержат в себе рефлексивную основу как необходимый элемент и показатель качества взаимодействия в системе непрерывного повышения квалификации.

Кроме того, к формам методического сопровождения педагогов ДОО относится: организация методической поддержки (консультирование, тьюторство, помощь в работе творческих групп, семинары, педагогические советы). Это линия носит в главном характер передачи информации, но формы здесь могут быть самыми различными. Их можно разделить на активные (дискуссии, деловые игры, тренинги и т. д.) и пассивные (выступление на педсовете, конференции; анкетирование (другие формы опроса); ознакомление с печатной информацией (книги, пособия) и т. д.); создание организационных (работа методических кабинетов) и методических (консультирование) условий для участия педагогов в различных мероприятиях: курсы, конференции, методические объединения, круглые столы, семинары практикумы и т. д.; информационная поддержка участия педагогов в различных педагогических мероприятиях (конференции, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства) по представлению, обобщению своего опыта.

Таким образом, сопровождением в педагогике считается особый вид взаимодействия, имеющий целью создание благоприятных условий развития субъектов взаимодействия.

В проанализированных источниках сопровождение профессиональной деятельности педагогов предстает как единичный метод, отдельная функция, направление деятельности, элемент культуры. Соответственно, методическое сопровождение педагогов — это правильно организованные действия по реализации ФГОС ДО и внедрению профессионального стандарта в ДОО. Иными словами, это процесс, направленный на разрешение актуальных для педагогов ДОО проблем профессиональной деятельности: актуализация и диагностика существа проблемы, информационный поиск возможного пути решения проблемы, консультации на этапе выбора пути, конструирование и реализация плана.

- Битянова М. Р. Практическая психология в школе /М. Р. Битянова. — М.: Совершенство, 1997. — 296 с.

- Давлятшина О. В. Научно-методическое сопровождение профессионально-личностного развития педагогов общеобразовательной организации: автореф. дис… канд.пед.наук. / О. В. Давлятшина. — Киров, 2017. — 24 с.

- Казакова Е. И. Теоретические основы развития общеобразовательной школы (системно-ориентационный подход): автореф. дис. … пед. наук / Е. И. Казакова. — СПб., 1995. — 32 с.

- Казакова Е. И. Диалог на лестнице успеха (Школа на пороге нового века) / Е. И. Казакова, А. П. Тряпицына. — СПб., 1997. — 160 с.

- Мудрик А. В. Социальная педагогика / А. В. Мудрик; под ред. В. А. Сластенина. — 3-еизд., испр. и доп. — М.: Академия, 2000. — 200 с.

- Тарита Л. Г. Методическое сопровождение инновационных процессов в районной образовательной системе: дис… канд.пед.наук. / Л. Г. Тарита. — СПб, 2000. — 145 с.

- Яничева Т. Г. Психологическое сопровождение деятельности школы. Подход. Опыт. Находки / Т. Г. Янычева //Журн. практ. психолога. 1999.№ 3. С. 101–119.

Основные термины (генерируются автоматически): методическое сопровождение, методическое сопровождение педагогов, методическая поддержка, метод сопровождения, непрерывное повышение квалификации, организованная деятельность, профессиональная деятельность, процесс, сопровождение.

Источник: moluch.ru

Методическое сопровождение образовательной деятельности в ДОУ как условие повышения качества дошкольного образования в соответствии с ФГТ

Представление педагогического опыта. Методический комплект

Материал будет полезен для педагогических работников, это своего рода педагогическая копилка всего коллектива, собрав весь материал для всех возрастных групп, педагоги ДОУ смогут пользоваться им в течение учебного года.

В новом Законе «Об Образовании» прописано, что Государственные образовательные стандарты и ФГТ обеспечивают единство, преемственность, вариативность, уровень и качество образования.

Ст. 64 Закон «Об Образовании» обозначено, что дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, все это возможно реализовать при организации качественного образовательного процесса.

Чтобы образовательный процесс был качественным, необходимо создать условия. Обратимся к приказу № 2151, где прописаны семь групп требований, остановимся на пункте 6 — требования к психолого-педагогическому обеспечению (6.7.2.)

Где обозначено, что организационно-методическое сопровождение основной общеобразовательной программы дошкольного образования формируется таким образом, чтобы педагог мог пользоваться им для реализации ее содержания, и должно содержать подробные объяснения, как построить работу с воспитанниками, при индивидуальной, групповой, самостоятельной работе, а также организовать работу с педагогами и родителями (приказ № 2151).

Прежде чем выстраивать методическое сопровождение необходимо четко понимать значение данных понятий.

Методическое сопровождение – взаимодействие сопровождаемого (воспитанника) и сопровождающего (педагога), направленное на реализацию ООП (основной общеобразовательной программы) в соответствии с КТП (комплексно-тематическим принципом).

Под методическим комплектом понимается система взаимосвязанных и взаимодополняющих средств, оснащающих и способствующих качественной реализации целей и содержания образовательного процесса.

1. Методический комплект выступает в качестве инструмента методического сопровождения образовательного процесса.

2. Объединяет в единое целое различные дидактические средства обучения, подчиняя их тематической направленности.

3. Не только систематизирует, но и раскрывает тему с разных сторон, и тем самым способствует качественной реализации образовательного процесса.

4. Служит накоплению новых знаний, новаторских идей и разработок, стимулирует развитие творческого потенциала педагогов.

Таким образом, методический комплект (МК) можно определить как совокупность различных дидактических средств обучения, в том числе, печатных пособий, технических средств обучения (ТСО), обучающих программ и средств, призванных качественно реализовать поставленные цели и задачи.

Грамотно созданный МК поможет повысить качество образовательного процесса в детском саду, отвечающего ожиданиям и запросам родителей и требованиям законодательных нормативных документов.

Наша задача создать систему методического сопровождения в ДОУ, а именно МК направленный на повышение качества реализации основной общеобразовательной программы.

За время работы в ДОУ у каждого педагога накапливается большой объём всевозможного методического и дидактического материала, это интересные идеи, формы и методы, используемые с целью поиска лучших приемов в работе с детьми, родителями и педагогами; формирования своего стиля в работе. Структуру методического комплекта можно рассмотреть в приложение.

И сейчас, я хочу представить вам опыт работы детского сада № 98 по созданию методического комплекта тематической недели здоровья, этот материал был представлен на методическом объединение города.

.jpg)

Методический комплект можно представить в электронном виде (на дисках) и в распечатанном виде – папки, каждая папка определенного цвета: для родителей зеленая, для педагогов сиреневая, для детей красного цвета.

Источник: ped-kopilka.ru

Организация методического сопровождения педагогов

В ФГОС ДО отмечается, что в целях эффективной реализации основной образовательной Программы должны быть созданы условия для:

- — профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального образования;

- — организационно-методического сопровождения процесса реализации Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми.

Методическое сопровождение физического воспитания в ДОО осуществляется в следующих двух направлениях:

- 1. Воспитатель сопровождает ребёнка-дошкольника в процессе становления его физического развития.

- 2. Старший воспитатель ДОО помогает ему в этом.

Первое направление рассматривалось в предыдущих главах.

В данной главе будет рассмотрена деятельность старшего воспитателя по методическому сопровождению педагогов.

Цель и направления методической службы в образовательной организации

Методическая служба — это связующее звено между жизнедеятельностью педагогического коллектива, государственной системой образования, психолого-педагогической наукой, передовым педагогическим опытом, содействующее становлению, развитию и реализации профессионального творческого потенциала педагогов.

Основная цель управления методической службой в ОО [1] — эффективное планомерное использование сил, средств, времени и людских ресурсов для достижения оптимального результата.

Задача методической службы — создать такую образовательную среду, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога и всего педагогического коллектива [12].

Методическая служба 00 реализует работу по следующим направлениям: методическое сопровождение и методическое обеспечение.

Методическое сопровождение — взаимодействие сопровождаемого и сопровождающего в вопросах выявления, информационного поиска и конструирования путей решения актуальных для педагогического работника проблем профессиональной деятельности.

Сопровождать — значит следовать рядом, вместе с кем-то, а сопровождение — явление, действие вместе с чем-то.

Методическое сопровождение — это комплекс взаимосвязанных целенаправленных действий и мероприятий, направленных на оказание всесторонней помощи педагогу в решении возникающих затруднений, способствующих его развитию и самоопределению на протяжении всей профессиональной деятельности [4].

Методическое сопровождение является важнейшей частью повышения квалификации педагогов. Оно призвано поддерживать нормальный ход образовательного процесса, содействовать его обновлению.

Методическое сопровождение воспитателя можно рассматривать как процесс оказания методической помощи в ходе взаимодействия со старшим воспитателем ДОО.

Одним из стержневых условий жизнедеятельности дошкольной организации является методическое обеспечение образовательного процесса. Исходя из его особенностей, организуется предметно-развивающая среда ДОО (определяется состав её элементов, их сущностные характеристики, отбирается комплекс медико-оздоровительного сопровождения процесса реализации программ и технологий.), строится работа с семьёй и социумом. Данный процесс будет идти при правильной организации работы методической службы ДОО.

Методическое обеспечение педагогического процесса —

- — необходимая информация, учебно-методические комплексы (УМК), в том числе по физическому воспитанию, т. е. разнообразные методические средства, оснащающие и способствующие более эффективной реализации профессиональной педагогической деятельности;

- — это процесс, направленный на создание разнообразных видов методической продукции (программы, методические проекты, дидактические пособия и др.), включающий, помимо методического оснащения, такие компоненты, как: совместная продуктивная работа старшего воспитателя и педагога (коллектива);

- — апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, технологий;

- — информирование, просвещение и обучение кадров в области физического воспитания.

Методическое обеспечение рассматривается не как управленческий процесс с его управленческими функциями, а как одна из сфер, направлений, функций методического руководства. В свою очередь методическое руководство — это организация любого вида методической деятельности, которая всегда начинается с отбора целей, содержания, методов и форм работы в образовательной организации.

Методическое обеспечение — совместный поиск (создание), экспертиза и отбор, апробация и внедрение в практику более эффективных моделей, методик, технологий развития воспитанников.

Программно-методический комплекс (ПМК) ДОО отбирается с учётом ориентации на требования ФГОС дошкольного образования, особенности и законы психического развития детей, специфику педагогического и детского коллективов, определяющих возможность и целесообразность реализации каждой программы и технологии.

Полноту и целостность программно-методического обеспечения определяют следующие характеристики:

Ответственность за организацию работы методического сопровождения лежит на старшем воспитателе. Он, определяя стратегию, цели, задачи образовательной программы ДОО и задачи на каждый конкретный учебный год, в том числе по физическому воспитанию, создаёт такую образовательную среду, в которой полностью будет реализован творческий потенциал каждого педагога, всего педагогического коллектива.

- [1] ОО — образовательная организация.

Источник: studme.org

Научно-методическое сопровождение образовательной деятельности

Тайгинский институт железнодорожного транспорта — филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный университет путей сообщения»

Насколько высок профессионализм педагога, настолько действенна и эффективна методическая служба. Поэтому очень важно правильно построить методическое пространство образовательного учреждения, обеспечить нормативно-правовую базу методической работы, правильно организовать методическое сопровождение образовательного и воспитательного процессов, то есть обеспечить эффективное управление процессом научно-методического сопровождения образовательного процесса.

Деятельность методической службы предполагает объединение педагогов по самым различным основаниям. При этом структурирование носит подвижный характер, что позволяет педагогам или одновременно быть включёнными в различные группы, или при необходимости переходить из группы в группу. При таком подходе повышается профессиональная компетентность преподавателя, преподаватель становится субъектом методической деятельности, т.е. активным, инициирующим участником, способным к творческому саморазвитию.

Современный этап развития российского общества, реформирование всех сфер его жизнедеятельности, предъявляет повышенные требования к человеку, к его личным и профессиональным качествам. Обеспечение этой задачи во многом зависит от возможности человека реализовать свой внутренний потенциал, свои способности и склонности.

Время предъявляет к педагогам такие требования как профессионализм, мобильность, способность к творческому использованию всё возрастающего потока информации на практике. От уровня профессионально-педагогической культуры педагога, его способности к постоянному личностному и профессиональному росту зависит и качество образования, являющегося ведущей задачей его модернизации. Насколько высок профессионализм педагога, настолько действенна и эффективна методическая служба. Поэтому очень важно правильно построить методическое пространство образовательного учреждения, обеспечить нормативно-правовую базу методической работы, правильно организовать методическое сопровождение образовательного и воспитательного процессов, то есть обеспечить эффективное управление процессом научно-методического сопровождения образовательного процесса.

- Понятие и сущность проблемы управления научно-методическим сопровождением учебно-воспитательного процесса

Научно-методическая работа как особое направление в педагогике появилась в конце прошлого века, когда стала осознаваться необходимость изменения традиционных подходов к пониманию сущности методической работы. Не случайно научно-методическая работа получила более широкое распространение в учреждениях инновационного типа, в которых появляется и новая должность заместителя директора образовательного учреждения по научно-методической работе. Вместе с тем, анализ существующей практики показывает, что в системе управления учебно-воспитательным процессом научно-методическая работа ещё не стала важнейшим фактором достижения высокого качества образования. Одной из причин этого является пока недостаточная разработка теории вопроса и соответствующих технологий её реализации.

Классическое определение понятия научно-методическая работа – это деятельность по обучению и развитию кадров, повышению педагогического мастерства; выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта; созданию авторских методических разработок для реализации государственного стандарта образования, успешного осуществления образовательного процесса, повышения качества общего среднего образования.

В последние годы произошёл переход к пониманию сущности научно-методической работы как целостной, многоуровневой, многофункциональной открытой системы, как инновационной деятельности образовательного учреждения.

Цель научно-методической работы в образовательном учреждении – подготовка преподавателей к методическому сопровождению приоритетных направлений развития образования.

Критериями и показателями влияния научно-методической работы на учебно-воспитательный процесс являются:

- удовлетворённость педагогов научно-методической работой;

- личностно-профессиональный рост педагога;

- рост качества и результативности учебно-воспитательного процесса.

Задачами научно-методической работы специалисты признают следующие:

- управление развивающейся системой непрерывного дополнительного профессионального образования педагогов;

- повышение качества профессионального уровня и педагогического мастерства преподавателей; инициирование педагогического творчества; освоение современных педагогических технологий;

- повышение эффективности педагогического процесса и обеспечение качества образования;

- дидактическое и методическое обеспечение введения нового содержания образования и обучения;

- планирование различных видов деятельности по повышению квалификации педагогов;

- создание единого информационного пространства и регуляция информационных потоков управленческой и научно-методической документации;

- организация работы по созданию нормативно-правовой базы функционирования и развития образовательного учреждения (разработка программы развития, комплексно-целевых программ, локальных актов), создание программно-методического и научного обеспечения воспитательно-образовательного процесса, условий для внедрения и распространения положительного педагогического опыта, инноваций;

- осуществление контроля за выполнением государственного стандарта и образовательных программ, уровнем обученности и воспитанности обучающихся.

Основные направления научно-методической работы в учебном заведении:

- формирование системы оперативной, тематической и итоговой информации на электронных и бумажных носителях;

- удовлетворение информационных потребностей педагогических работников;

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, педагогического опыта, инновационных идей и др.);

- анализ информации по результатам деятельности учебного заведения: об уровне базового и дополнительного образования, об уровне воспитанности и воспитательной системе учебного заведения, об уровне здоровья и здорового образа жизни, о социализации выпускников, о создании условий для реализации образовательных потребностей студентов, о системе работы с педагогическими кадрами.

- формирование целей научно-методической работы в соответствии с целями развития учебного заведения (научно-методическое обеспечение профильного обучения, работа с одарёнными обучающимися и др.);

- реализация системы материального и морально-психологического стимулирования педагогических работников за эффективность научно-методической работы.

Планово-прогностическая деятельность: разработка долгосрочных и текущих планов работы с педагогическими кадрами на уровне учебного заведения, методических объединений, отдельных преподавателей на основе глубокого анализа образовательного процесса и чётко научно сформулированных целей.

- создание методической службы с различными звеньями методических формирований;

- методическое сопровождение конкурсной, исследовательской и экспериментальной деятельности; подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, конкурсов профессионального мастерства; фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, конференций и т.п.

- организация контроля и диагностики на уровне администрации, методического объединения, отдельных преподавателей по основным вопросам образовательного процесса и его результатов;

- изучение профессиональных умений преподавателя, творческих и коммуникативных способностей, выявление затруднений дидактического и методического характера в образовательном процессе и определение путей их преодоления;

- методическое обеспечение создаваемых в образовательном учреждении систем мониторинга и оценки качества образования.

- помочь преподавателю вовремя увидеть проблемы, связанные с результативностью своей профессиональной деятельности;

- помочь скорректировать их таким образом, чтобы получить положительный результат.

Выделяются три группы взаимосвязанных функций методической работы в учебном заведении.

Первая функция методической работы – это обеспечение связей с внешней средой, то есть по отношению к государственной системе образования, психолого-педагогической науке, передовому педагогическому опыту.

Вторая функция методической работы – это деятельность по отношению к педагогическому коллективу учебного заведения. Она реализуется через решение следующих задач:

- сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив единомышленников. Формирование корпоративной культуры;

- выработка единого педагогического кредо, общих позиций по актуальным проблемам образования, осознание миссии образовательного учреждения;

- системный анализ образовательного процесса и его результатов;

- предупреждение и преодоление недостатков и затруднений в педагогической деятельности;

- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта;

- приобщение коллектива к научно-исследовательской, опытно-экспериментальной, инновационной работе по актуальным проблемам развития учебного заведения.

Третья функция методической работы в учебном заведении непосредственно связана с обеспечением роста методического мастерства каждого преподавателя.

В основу деятельности методической службы положены следующие принципы:

Деятельность методической службы предполагает объединение педагогов по самым различным основаниям: группы, занимающиеся проблемным, интерактивным и др. обучением, педагоги, включившиеся в научно-исследовательскую работу и др. При этом структурирование носит подвижный характер, что позволяет педагогам или одновременно быть включенными в различные группы, или при необходимости переходить из группы в группу. При таком подходе повышается профессиональная компетентность преподавателя, преподаватель становится субъектом методической деятельности, т.е. активным, инициирующим участником, способным к творческому саморазвитию.

Источник: www.informio.ru

Методическое сопровождение программы что это такое

Эффективность решения задач, стоящих перед современной системой образования, обеспечивается инновационной компетентностью педагогических коллективов образовательных учреждений.

Учеными (Е.С. Заир-Бек, A.M. Моисеев, A.M. Новиков, О.Г. Прикот, В.Е. Родионов, В.И. Слободчиков, А.П.

Тряпицына, И.Д. Чечель и др.) в качестве культурной формы инновационных процессов предлагается рассматривать проектирование, выступающее в качестве деятельности, в рамках которой реализуется грамотное педагогическое новаторство. Такая деятельность сводит к минимуму разрушительные действия непродуманных, необоснованных реформ в сфере образования разного уровня.

Культура проектирования имеет давнюю традицию и является одной из глобальных технологий современного мира. Как любой технологии, ей присущи такие характеристики, как концептуальность, системность, управляемость, эффективность, воспроизводимость. Это дает основание выдвинуть предположение о том, что при определенных условиях проектирование может быть освоено педагогами и гарантирует положительный результат развития образовательной системы в соответствии с современными ценностями, целями образования и стратегией общего развития.

На уровне образовательного учреждения одним из таких условий, с нашей точки зрения, является система научно-методического сопровождения самих преподавателей, под которой понимается объединение в единое целое компонентов, способствующих развитию профессиональной компетентности педагогических кадров по осуществлению инновационной деятельности (проектной компетентности).

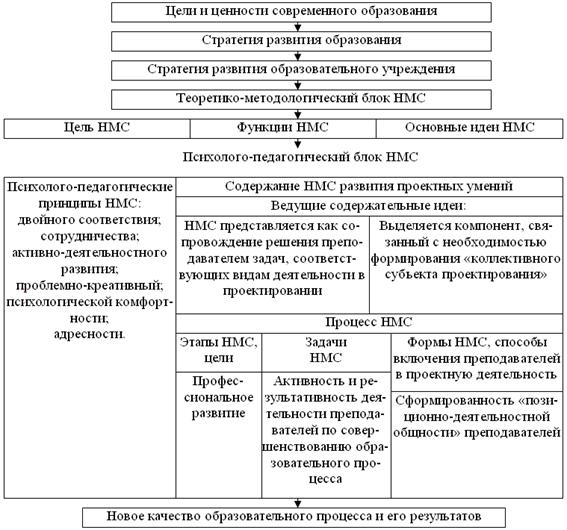

Теоретико-методологический блок НМС определяет цель ее создания, функции, раскрывает исходные теоретические положения.

Рис. 1. Научно-методическое сопровождение преподавания

Охарактеризуем каждый из данных блоков в отдельности.

Теоретико-методологический блок Цель научно-методического сопровождения: создание условий для становления преподавателя как субъекта проектной деятельности.

Функции научно-методического сопровождения:

— по отношению к образовательному учреждению: кадровое обеспечение развития образовательного учреждения, подготовка педагогических кадров к разработке и реализации — концепции развития образовательного учреждения (формирование профессионально-позиционно-деятельностной общности педагогов);

— по отношению к педагогам: создание условий для профессионального и личностного саморазвития, самореализации каждого;

— по отношению к студентам: создание условий для становления целостного человека, обретение им образа человеческого в пространстве культуры и во времени истории.

Основные идеи научно-методического сопровождения:

— НМС является механизмом реализации стратегии развития образовательного учреждения в соответствии с современными целями, ценностями образования и стратегией его развития;

— НМС основывается на понимании того, что сложноорганизованным системам, каковой является коллектив преподавателей, нельзя насильственно навязывать путь развития. Внешними действиями можно препятствовать или способствовать собственным тенденциям развития системы;

— идеей НМС является идея гуманизации, направленная на развитие активно-творческих возможностей преподавателя, его интеллектуальной и нравственной свободы.

При этом преподаватель выступает субъектом педагогической деятельности, ответственным за результаты деятельности образовательного учреждения, заинтересованным в повышении качества образовательного процесса и ориентированным на решение конкретных задач в данном аспекте.

Преподаватель как ключевая фигура преобразования образовательного процесса должен обладать всеми необходимыми для развития образовательной системы качествами: воображением, изобретательностью и креативностью. Основная роль научно-методического сопровождения состоит в том, чтобы оказать педагогу определенную помощь в развитии его потенциальных способностей и их применении для решения задач развития образовательного процесса в вузе.

Для этого необходима специальная организация научно-методического сопровождения, основывающаяся на:

1) понимании структуры педагогического труда, компоненты которой, вступая в сложные диалектические отношения, являются то средством, то результатом развития друг друга;

2) субъективном опыте преподавателей;

3) внутренней структуре проектной деятельности, представляющей собой интеграцию различных видов деятельности;

4) проблемах развития образовательного процесса в высшей школе;

5) необходимости формирования «коллективного субъекта» деятельности.

Психолого-педагогический блок В его основе лежат принципы построения научно-методического сопровождения:

— двойного соответствия (НМС должно соответствовать социальным потребностям в развитии образовательной системы высшей школы, а также внутренним закономерностям профессионального и личностного развития педагогов);

— сотрудничества (необходимо достижение педагогами взаимного согласия в понимании целей совместной деятельности и путей их достижения на каждом этапе НМС);

— активно-деятельностного развития педагога (ориентация всей системы НМС на развитие проектного стиля мышления педагога, широкой научной эрудиции; обеспечение тесной связи с профессиональной деятельностью);

— проблемно-креативный (использование разнообразных ситуаций, развивающих креативность, коммуникативность педагогов);

— овладения культурой (развития способности педагога ориентироваться в окружающем мире и действовать в соответствии с результатами такой ориентировки и ожиданиями других людей, социальных групп, общества в целом);

— психологической комфортности (создание раскованной, эмоциональной, стимулирующей творческую активность атмосферы);

— адресности (организация адресной помощи педагогам по решению индивидуальных проблем в проектной деятельности).

Содержание НМС ориентировано на развитие проектных умений преподавателей: решение преподавателем определенного вида задачи (педагог включается в процесс решения задачи, если она принята им на личностном уровне (имеет личностный смысл); проектирование (педагог осваивает проектирование как способ познания и как практическую деятельность). При этом происходит ломка прежней системы ценностей, знаний и умений педагога и создание новой.

В связи со сказанным можно выделить несколько содержательных линий научно-методического сопровождения.

1. Диагностический компонент, ориентированный на определение изменений уровня готовности преподавателей к проектной деятельности.

2. Ценностно-смысловой компонент, предполагающий организацию осмысления педагогами ценностей и целей современного образования и педагогической деятельности, выстраивание системы представлений педагога о современном обществе, о человеке этого общества, о познании мира человеком;

3. Когнитивный компонент, требующий актуализации знаний по психологии и педагогике, которые становятся основой для моделирования изменений педагогической действительности. Кроме того, требуются специальные знания по методологии проектирования, обеспечивающие выполнение определенных видов деятельности в проектировании. Несомненно, необходимы также знания по личностному и профессиональному саморазвитию.

5. Социальный компонент. Важным является аспект сопровождения, связанный с формированием «коллективного субъекта» проектирования. В этой связи на каждом этапе проектирования мы выделяем вопросы, которые должны быть согласованы преподавателями:

— цели, ценности современного высшего образования, закономерности образовательного процесса и педагогической деятельности; поставленные педагогами проблемы;

— инновационные идеи и их реализуемость на практике;

— технологическое обеспечение реализации моделей на практике, «обмена деятельностями и их смыслами»;

— эффективность реализованных идей и моделей, принятие решений о дальнейшей судьбе реализованных проектов.

Данные вопросы проектирования требуют коллективного обсуждения, которое должно завершаться принятием согласованного решения (табл. 1).

Таблица 1. Коллективная проектная деятельность

Этапы НМС и их цели

Процесс НМС Задачи НМС

Формы НМС, способы включения педагогов в проектную деятельность

1. Стадия актуализации проблем развития педагогической деятельности

Цель: Самостоятельное выделение преподавателями педагогических проблем

2. Стадия моделирования решения педагогических проблем

Цель: Самостоятельное моделирование педагогами инновационных преобразований образовательной практики

3. Стадия технологической подготовки и реализации инновационного педагогического проекта Цель: самостоятельное конструирование педагогами

образовательной практики на основе инновационной модели педагогической деятельности и современного технологического обеспечения образовательного процесса

4. Педагогический самоанализ хода и результатов решения педагогической проблемы. Цель: принятие педагогами решения о дальнейшем применении инновационного проекта и будущих направлениях проектной деятельности в педагогическом коллективе.

— самоопределение преподавателей относительно ценностей и целей современного образовательного процесса, стратегии развития образования;

— освоение преподавателями основных положений теории педагогической диагностики, технологии проблемно-ориентированного анализа;

— приобретение преподавателями опыта

постановки проектной задачи (педагогической проблемы);

— самоопределение относительно инновационного подхода к педагогической деятельности;

— актуализация знаний преподавателей о сущности и закономерностях образовательного процесса и педагогической деятельности;

— освоение преподавателями моделирования как способа познания и преобразования педагогической деятельности;

— самоопределение преподавателей в отношении технологического подхода в образовании;

— овладение современными педагогическими технологиями;

— приобретение опыта конструирования образовательного процесса на основе инновационной модели педагогической деятельности и современных педагогических технологий;

— оценка личностных и профессиональных изменений в проекте;

— освоение технологии итогового анализа и обобщения опыта деятельности в проекте.

тренинги личностного роста; мастерские ценностных ориентаций, дискуссии; работа групп по оформлению критериев и показателей качества образовательного процесса; самоанализ занятий; экспертиза занятий; проведение дополнительных исследований по качеству результатов образовательного процесса и удовлетворенности качеством образовательных услуг; текстовое оформление проектной задачи в группе или индивидуально; педагогические чтения; решение ситуационных задач; ситуации моделирования сложившегося опыта педагогической деятельности; ситуации моделирования инновационной педагогической деятельности; коллективное оформление критериев качества педагогической деятельности; разработка в группах или индивидуально программы реализации инновационной модели в заданных условиях и критериев ее эффективности; работа групп по подбору педагогических технологий для решения программных задач; разработке программы диагностики исследования эффективности инновационного проекта; ситуации моделирования «инновационного поведения» преподавателя; проектирование занятий и их проведение; самоанализ занятий; экспертиза занятий; коррекция замысла и модели педагогической деятельности, технологического обеспечения, поведения педагога на основе анализа; создание каждым педагогом методической папки по ходу реализации проекта; презентации педагогами хода и результатов инновационного проекта (конференция; методическая декада; выставка «методических материалов»; публикации); рефлексия личностных и деятельностных изменений в преподавателях.

Результаты НМС развития проектных умений преподавателей.

Проектные умения преподавателей представляются тремя компонентами, характеризующими:

1) профессиональное развитие педагогов;

2) активность и результативность деятельности педагогов по преобразованию образовательного процесса;

3) развитие педагогического коллектива.

Источник: natural-sciences.ru