Беседа — метод сбора фактов о психических явлениях в процессе личного общения по специально составлен: программе.

Метод применяется:

а) при изучении личности ребенка, его прошлой жиз

ни, домашней обстановки, его родителей, товарищей, ег:

интересов и т.д.;

б) в сочетании с другими методами исследования

получения дополнительных данных (подтверждения,

уточнения того, что было выявлено);

в) для первоначального знакомства, когда начинается

какое-либо исследование.

Беседа может быть стандартизированной (точно сформулированные вопросы, которые задаются всем опрашиваемым) и нестандартизированной (вопросы ставятся в свободной форме).

Каждая беседа должна иметь четко сформулированную цель и план проведения.

Успешность беседы зависит:

А) от степени ее подготовленности (наличие цели, плана беседы, учет возрастных и индивидуальных особенностей учеников, учет условий, места проведения и т.д.).

Б) искренности даваемых ответов (наличие доверительности, такта исследования, соблюдение требований воспитательного процесса, правильность постановки поддерживающих беседу вопросов и вопросов, связанных с целью беседы и т.д.).

1.4. Основные методы психологических исследований. Создание психологических тестов.

МЕТОД БЕСЕДЫ

- Деловые, естественные взаимоотношения.

- Учет интересов и потребностей собеседника.

- Учет событий (объектов), имеющих эмоциональный характер.

- в косвенной форме

- в определительной форме

- краткие, максимально понятные собеседнику

- ставить вопрос «в лоб»

- малопространственных слов, слов с простым значением.

- формулировок, на которые могут быть шаблонные ответы

- формулировок, внушающих определенные ответы

- слов, вызывающих определенное отрицание (положительное) отношение

- Не этично затрагивание интимных сторон личности самого собеседника

| ВОПРОСЫ ВНУШАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ | ||

| Снижение | Очень внушающие | типа: «не согласен ли ты с тем, что …», «Не считаешь ли ты …», «Не кажется ли тебе…» |

| Степени | Внушающие | типа: «поделки ты делаешь?» (здесь совсем неизвестно, делает ли ребенок подделки) |

| Внушения | Менее внушающие | типа: «или – или» (любишь ли ты делать поделки или рисовать?») |

| Наиболее благоприятная форма вопроса | Определительные вопросы «Чем ты любишь заниматься дома?» |

Примечание: Любой вопрос всегда имеет то или иное внушающее влияние, поэтому необходимо максимально оградить собеседника от внушения.

Основные требования к проведению беседы

1. ПОДГОТОВКА К БЕСЕДЕ

1) определить цель, иначе беседа — бесплодный разговор (истинные цели беседы не должны быть известны собеседнику);

2) определить целевые вопросы, которые экспериментатор будет задавать:

а) ранжировать в порядке их значимости;

б) придать вопросам правильную формулировку в соответствии с психологическими требованиями;

Психология урок 4 Методы психологии

в) план беседы должен быть гибким, исходить из конкретной ситуации;

3) определить вопросы, поддерживающие беседу, исходя из потребностей, интересов собеседника (именно его).

2. ВСТУПИТЬ В КОНТАКТ МОЖНО:

1) с вопросов, поддерживающих беседу, интересных собеседнику, и заинтересоваться этим;

2) с вопросов, имеющих эмоциональный характер: победа в конкурсе, случаи из жизни и др.

Не начинать с вопросов, вызывающих у собеседника негативные переживания:

- Вникните в то, что его интересует.

- Взгляните на мир его глазами, почувствуйте его чувствами.

- Если увидите пассивность собеседника, значит, вы:

— начали с неудачного вопроса,

— у него нет настроения,

— взяли не тот тон,

— угодили в больное место.

- Ошибку быстро исправляйте, будьте всегда активно внимательными.

3. СОЗДАЙТЕ АТМОСФЕРУ ДОВЕРИЯ:

1) собеседник должен быть уверен, что беседа приносит ему пользу;

2) при тесном контакте возникает потребность поделиться сокровенными мыслями чувствами, довериться;

3) контакту способствует собственное «раскрытие», доверительный рассказ о себе.

4. ОБСТАНОВКА ДЛЯ БЕСЕДЫ:

1) благоприятствующая (совместный отдых, прогулки по улице, домашняя обстановка, изолированная комната);

2) неблагоприятствующая (присутствие, вмешательство других людей, незащищенность — беспокойство, тревога).

5. ВЛАДЕЙТЕ^ СОБОЙ.

СОБЛЮДАЙТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ:

1) поддерживайте обстановку взаимного доверия;

2) не обнаруживайте признаков властности;

3) не делайте упреков, реплик и т.д.

6. ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ СЛЕДИТЕ:

1) за особенностями речевого поведения собеседника:

— точностью формулируемых мыслей,

— желанием уйти от ответа,

2) за эмоциональными реакциями:

— тембром голоса, интонацией;

— мимикой, жестами и др.;

3) за срабатыванием механизма так называемой психологической защиты (затронуто достоинство, самоуважение).

7. ПРАВИЛЬНО ВЕДИТЕ БЕСЕДУ:

1) не ставьте вопросы «в лоб» (лучше их ставить в косвенной форме);

2) вопросы не должны быть внушающими, носить форму утверждения (например: «Видимо, ты регулярно выполняешь домашнее задание?»);

3) лучше ставить вопросы в определительной форме, краткие, понятные собеседнику;

4) слушать доверительно, показывая это собеседнику взглядом, мимикой, жестами, всем своим телом, наклоненным 1с собеседнику:

* сочувствуя, одобряя и поддерживая, можно услышать максимально доверительно ВСЕ;

5) давать возможность собеседнику высказаться, не торопить его:

+ помочь освободиться от возможных страхов,

+ одобряйте точность высказанных мыслей;

6) встречные вопросы могут быть заданы только с целью:

— помощи освободиться от возможных страхов,

— одобрения точности высказанных мыслей;

7) не должно быть причин, по которым можно прерывать собеседника (волнение, импульсивность, несущественность высказываний, незначительность деталей, отсутствие полезной информации и т.д.):

— собеседник всегда говорит о значимых для него вещах,

— при прерывании беседы утрачивается контакт и важная информация может быть утеряна,

— нужно быть готовым к длительному ведению беседы;

8) если в ходе беседы ваш собеседник заметил какую-то неточность/алогичность, не ищите оправданий, а согласитесь с ним, похвалите за сделанное замечание и продолжайте беседу дальше.

8. ЕСЛИ БЕСЕДА ПРОВОДИТСЯ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ, то школьникам легче отвечать на вопросы, касающиеся их режима дня.

Школьники всех возрастных групп активнее обсуждают вопросы:

— об интересах и увлечениях;

— взаимоотношениях со взрослыми и со сверстниками;

— потребностях, мотивах, которыми они руководствуются в жизни.

9. ДОЛЖНЫ БЫТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОТВЕТОВ (Ребенок может ответить «да», чтобы произвести впечатление.)

10. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА:

а) можно начинать с расспроса, постепенно заменяя его активным слушанием;

б) при молчании делайте акцент на расспрос;

в) когда школьник говорит о том, что наболело, переходите к активному слушанию.

Каждый вопрос беседы должен преследовать определенную цель.

| ЦЕЛЬ – ВЫЯВИТЬ ОТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ К ТЕАТРАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | |

| План беседы | Что выявляет вопрос собеседника? |

| 1. Хотел ли ты принять участие в постановке сказки «Теремок»? | Общее положительное или отрицательное отношение к постановке сказки |

| 2. почему (по какой причине) ты хотел (или не хотел) бы участвовать в постановке сказки? | Осознаваемые мотивы, желание или нежелание участвовать в постановке сказки |

| 3. Ты уже участвовал в таких постановках? | Наличие опыта ребенка |

| 4. Какую бы роль ты хотел сыграть? | Наличие привлекательности отдельных ролей |

| 5. Если бы не участвовал в постановке этой сказки, то чем бы ты занялся? | Наличие интересов в ситуации свободного выбора. В вопросы 5 и 6 введены элементы проективной методики исследования. |

| 6. Если бы тебе не дали желаемой роли, то взял бы ты другую? Какие роли тебе еще нравятся? | Наличие устойчивого интереса к театрализованной деятельности вообще. Элементы театрализованной деятельности, привлекательные для ребенка. |

| 7. Много ли ребят вашего класса (группы) любят ставить спектакли? | Наличие интересов в условиях проективного вопроса. |

При анализе беседы обратите внимание на следующее:

1) Получилась ли беседа? Если нет, то почему?

2) Какие приемы использовались (поощрения, кивки, изменения голоса, рисунки и пр.)?

3) Особенности поведения ребенка (его мимика, жесты, интонация речи, оговорки).

4) На какие вопросы собеседник наиболее активно отвечал и почему?

5) Какие вопросы достигли цели и почему?

6) Характер окончания беседы, ее воспитательный эффект.

7) Какие задачи решены в результате беседы?

Учитывая вышеизложенное проводите беседы с детьми во время педагогической практики.

Источник: mykonspekts.ru

Беседа

Беседа: Методы исследований в психологии, ВОЛКОВ Б.С., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебном пособии рассматриваются методы психологического исследования: экспе-римент, наблюдение, беседа, анкета, тест, социометрия и др. Учебные задачи и задания по-могут практическому овладению методами исследования.

Беседа

Беседа — метод сбора фактов о психических явлениях в процессе личного общения по специально составленной программе.

Метод беседы применяется:

а) при изучении личности ребенка, его прошлой жизни, домашней обстановки, его родителей, товарищей, его интересов и т.д.;

б) при применении других методов исследования для получения дополнительных данных (подтверждение, уточнение того, что было выявлено);

в) при первоначальном знакомстве, когда начинается какое-либо исследование.

Беседа может быть СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ (точно сформулированные вопросы, которые задаются всем опрашиваемым) и НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ (вопросы ставятся в свободной форме).

Каждая беседа должна иметь четко сформулированную ЦЕЛЬ и ПЛАН ее проведения.

УСПЕШНОСТЬ БЕСЕДЫ зависит:

а) от СТЕПЕНИ ЕЕ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ (наличие цели, плана беседы, учета возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, учета условий, места проведения и т.д.);

б) от ИСКРЕННОСТИ ДАВАЕМЫХ ОТВЕТОВ (наличие доверительности, такта исследования, соблюдения требований воспитательного процесса, правильности постановки поддерживающих беседу вопросов и вопросов, связанных с целью беседы и т.д.) (схема 15).

1. Сформулировать цель беседы.

2. Составить план (целевые вопросы). 3. Подготовить «поддерживающие» вопросы.

4. Определить способы регистрации (магнитофон, бланки записи, кодировка ответов, условные обозначения),

1.Деловые, естественные взаимоотношения,

2. Учет интересов и потребностей собеседника,

3. Учет событий (объектов), имеющих эмоциональный характер

Вопросы с однозначно понимаемым смыслом

Истинные цели для собеседника замаскированы

«Нравится ли тебе твоя группа?»

Прямой «личный» вопрос иногда смущает собеседника и ответ неискренен

• «Всегда ли тебе хочется быть в группе?»

• »Предположим, что ты не успел закончить рисунок в отведенное время, будешь ли ты дорисовывать его позже?»

• «Нравится ли ВАШИМ РЕБЯТАМ ваша группа?»

При ответе на такие безличные вопросы собеседник выражает свою точку зрения

ПРОЕКТИВНЫЙ ВОПРОС. В нем речь идет не о самом собеседнике, а о каком-то другом воображаемом человеке.

• «Как ты считаешь, как бы поступил ребенок, если его незаслуженно наказали?»

В вопросе может быть описана ситуация с вымышленной личностью

При ответе собеседник поставит себя на место лица, упоминаемого в вопросе, и таким образом выразит свое собственное отношение.

Примечание. Любой вопрос всегда имеет то или иное внушающее влияние, поэтому необходимо максимально оградить собеседника от внушения.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ БЕСЕДЫ

. 1. ПОДГОТОВКА К БЕСЕДЕ:

а) определить цель беседы, иначе беседа — бесплодный разговор (истинные цели беседы не должны быть известны собеседнику);

б) определить целевые вопросы, которые экспериментатор будет задавать:

• вопросы ранжировать в порядке их значимости;

— придать вопросам правильную формулировку в соответствии с психологическими требованиями (см. схему 15, 16, 17);

• план беседы должен быть гибким, исходить из конкретной ситуации;

в) определить вопросы, поддерживающие беседу, исходя из потребностей, интересов собеседника (именно его).

2. ВСТУПИТЬ Б КОНТАКТ МОЖНО:

а) с вопросов, поддерживающих беседу, интересных собеседнику, и заинтересоваться этим;

б) с вопросов, имеющих эмоциональный характер: победа в конкурсе, случаи из жизни и др.;

в) не начинать с вопросов, вызывающих у собеседника негативные переживания.

• Вникните в то, что его интересует.

• Взгляните на мир его глазами, его чувствами.

• Если увидите пассивность собеседника, то вы:

— начали с неудачного вопроса;

— спросили его невпопад;

— у него нет настроения;

— взяли не тот тон;

— угодили в больное место.

• Ошибку быстро исправляйте, будьте всегда активно-внимательными.

3. СОЗДАЙТЕ АТМОСФЕРУ ДОВЕРИЯ:

а) собеседник должен быть уверен, что беседа приносит ему пользу;

б) при тесном контакте возникает потребность поделиться сокровенными мыслями и чувствами, довериться;

в) контакту способствуют собственное «раскрытие», доверительный рассказ о себе.

4. ОБСТАНОВКА ДЛЯ БЕСЕДЫ:

а) благоприятствующая (совместный отдых, прогулки по улице, домашняя обстановка, изолированная комната);

б) неблагоприятствующая (присутствие, вмешательство других людей, незащищенность: беспокойство, тревога).

5. ВЛАДЕЙТЕ СОБОЙ. СОБЛЮДАЙТЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ:

а) поддерживайте обстановку взаимного доверия;

б) не обнаруживайте признаков властности;

в) не упрекайте и т.д.

6. ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ СЛЕДИТЕ:

а) за особенностями речевого поведения собеседника:

— точностью формулируемых мыслей;

— желанием уйти от ответа;

б) эмоциональными реакциями: тембр голоса, интонация;

— мимика, жесты и др.;

в) срабатыванием механизма так называемой психологической защиты:

— затронуто достоинство, самоуважение.

7. ПРАВИЛЬНО ВЕДИТЕ БЕСЕДУ,

а) не ставьте вопросы «в лоб» (лучше их ставить в косвенной форме);

б) вопросы не должны быть внушающими, носить форму утверждения («Видимо, ты регулярно выполняешь домашнее задание?»);

в) лучше ставить вопросы в определительной форме, краткие, понятные собеседнику;

г) слушать доверительно, показывать это собеседнику взглядом, мимикой, жестами, всем своим телом, наклоненным к собеседнику:

— сочувствуя, одобряя и поддерживая, можно услышать максимально доверительно ВСЕ;

— опрашиваемый, как в зеркале, в котором отражается его мир;

д) давать возможность собеседнику высказаться, не торопить его:

— помочь освободиться от возможных страхов;

— одобряйте точность высказанных мыслей;

е) встречные вопросы могут быть заданы только с целью:

— помощи освободиться от возможных страхов;

— одобрения точности высказанных мыслей;

ж) не может быть причин, по которым можно прерывать высказывания собеседника (волнение, импульсивность, несущественность высказываний, незначительность деталей, отсутствие полезной информации и т.д.):

собеседник всегда говорит о значимых для него вещах;

— при прерывании беседы утрачивается контакт, и важная информация может быть утеряна;

— нужно быть готовым к длительному ведению беседы;

з) если в ходе беседы ваш собеседник заметил какую-то неточность/алогичность, не ищите оправданий, а согласитесь с ним, похвалите за сделанное замечание и продолжайте беседу дальше.

8. ЕСЛИ БЕСЕДА ПРОВОДИТСЯ КАК ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ, то школьникам легче отвечать на вопросы, касающиеся их режима дня.

Школьники всех возрастных групп активнее обсуждают вопросы:

— об их интересах и увлечениях;

— о взаимоотношениях со взрослыми и со сверстниками;

— о потребностях, мотивах, которыми они руководствуются в жизни.

Вопросы, связанные с мировоззрением хорошо обсуждать примерно с 15-летнего возраста, но могут быть и исключения.

9. ДОЛЖНЫ БЫТЬ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОБЪЕКТИВНОСТИ ОТВЕТОВ (школьник может ответить «да», чтобы произвести впечатление).

10. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА:

а) можно начинать с расспроса, постепенно заменяя его активным слушанием;

б) при молчании делайте акцент на расспрос;

в) когда школьник говорит о том, что наболело, переходите к активному слушанию.

Каждый вопрос беседы должен преследовать достижение определенной цели. В качестве образца см. схему 17.

При анализе беседы обратите внимание на следующее:

1. Получилась ли беседа, если нет, то почему?

2. Какие приемы использовались: поощрения, кивки, изменения голоса, рисунки и пр.?

3. Особенности поведения ребенка, его мимика, жесты, интонация речи, оговорки.

4. На какие вопросы собеседник наиболее активно отвечал и почему?

5. Какие вопросы достигли цели и почему?

6. Характер окончания беседы, ее воспитательный эффект.

7. Какие задачи решены в результате беседы?

ЦЕЛЬ: ВЫЯВИТЬ ОТНОШЕНИЕ ДЕТЕЙ К ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Что выявляет вопрос беседы?

1. Хотел бы ты принять участие в постановке сказки «Теремок»?

Общее положительное или отрицательное отношение к постановке сказки

2. Почему (по какой причине) ты хотел (не хотел) участвовать в постановке сказки?

Осознаваемые мотивы, желание или нежелание участвовать в постановке сказки

3. Ты уже участвовал в таких постановках?

Наличие опыта ребенка

4. Какую бы роль ты хотел сыграть?

Наличие привлекательности отдельных ролей

5. Если бы не участвовал в постановке этой сказки, то чем бы ты занялся?

Наличие интересов в ситуации свободного выбора

6. Если бы тебе не дали желаемой роли, то взял бы ты другую? Какие роли тебе еще нравятся?

Наличие устойчивого интереса к театрализованной деятельности вообще. Элементы театрализованной деятельности, привлекательные для ребенка

7. Много ли ребят вашей группы любят ставить спектакли?

Наличие интересов в условиях проективного вопроса. В вопросы 5 и 6 введены элементы проективной методики исследования

Целенаправленный опрос называют «интервью». Своеобразная «псевдобеседа», при которой исследователь должен не упускать из внимания план беседы и вести разговор в нужном ему русле. Обычно интервью используют в социальной психологии. Решающее значение имеет доверительный контакт между исследователем и опрашиваемым. Должна быть нейтральная позиция.

Не демонстрировать своего отношения к содержанию вопроса и ответа, к собеседнику.

Клиническая беседа не обязательно проводится с пациентом клиники. Этот термин закрепился за способом исследования целостной личности, при котором в ходе диалога с испытуемым исследователь стремится получить максимально полную информацию об индивидуально-личностных особенностях, жизненном пути, о содержании его сознания и подсознания и т.д. Клиническая беседа может включаться в контекст психологической консультации или психологического тренинга. В ходе беседы исследователь выдвигает и проверяет гипотезы об особенностях и причинах поведения личности. Для проверки этих частных гипотез он может давать испытуемому задания, тесты.

Методы исследований в психологии

Обсуждение Методы исследований в психологии

Комментарии, рецензии и отзывы

Беседа: Методы исследований в психологии, ВОЛКОВ Б.С., 2002 читать онлайн, скачать pdf, djvu, fb2 скачать на телефон В учебном пособии рассматриваются методы психологического исследования: экспе-римент, наблюдение, беседа, анкета, тест, социометрия и др. Учебные задачи и задания по-могут практическому овладению методами исследования.

Источник: uchebnik.biz

Эксперимент

Эксперимент – метод сбора фактов в специально созданных условиях, обеспечивающих активное проявление изучаемых психических явлений (таблица 6).

ЛАБОРАТОРНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ осуществляется чаще всего в специально оборудованном помещении с помощью различных приборов и приспособлений.

В процессе лабораторного эксперимента регистрируется следующее.

1. Особенности деятельности и поведения:

Таблица 6. Виды эксперимента

3. Электрическая активность:

К лабораторному эксперименту предъявляются следующие требования:

• положительное, ответственное отношение испытуемого к эксперименту;

• равенство мотивов и условий участия в опыте всех испытуемых;

• четкая, недвусмысленная инструкция, понятная испытуемому;

• строгий учет субъективных факторов: эмоциональное состояние, утомление и пр.;

• достаточное количество испытуемых и число опытов (серий).

Достоинства лабораторного эксперимента:

• возможность создания условий, вызывающих необходимый психический процесс;

• возможность строгого учета измерения раздражителей и ответных реакций;

• возможность повторения опытов;

• возможность математической обработки.

Недостатки лабораторного эксперимента: возможность искажения естественного хода психического процесса, так как испытуемый знает, что над ним экспериментируют.

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. Для снятия отрицательного влияния на испытуемого условий лаборатории разработан эксперимент, который проводится в естественных условиях группы, учебной мастерской и т.д., т.е. ребенку предлагается выполнять обычные для него действия со знакомыми картинками, числами, словами, предметами и пр. К тому же исследователь до начала своей работы знакомится с детьми, принимает активное участие в их жизни. В связи с этим занятия, проводимые экспериментатором, не вызывают настороженности.

Особенности естественного эксперимента:

1. Деятельность испытуемых изучается в естественных условиях.

2. Исследователь сам активно вызывает психические процессы в связи с поставленной задачей:

• изменяет условия деятельности;

• изменяет изучаемое явление;

• повторяет изучаемое явление.

3. Накапливаемые факты могут быть математически обработаны.

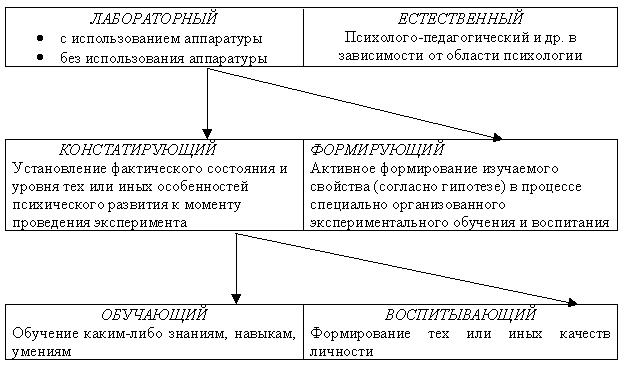

ЛАБОРАТОРНЫЙ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ эксперименты могут быть КОНСТАТИРУЮЩИМИ, направленными на установление фактического состояния и уровня тех или иных особенностей психического развития к моменту проведения исследования, и ФОРМИРУЮЩИМИ, направленными на изучение психического явления непосредственно в процессе активного формирования тех или иных психических особенностей.

Если происходит обучение каким-либо знаниям, навыкам, умениям, то формирующий эксперимент ОБУЧАЮЩИЙ; если происходит формирование тех или иных свойств личности, то формирующий эксперимент ВОСПИТЫВАЮЩИЙ.

Беседа

Беседа – метод сбора фактов о психических явлениях в процессе личного общения по специально составленной программе (таблица 7).

Таблица 7. Виды беседы

| СТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ Точно сформулированные вопросы, которые задаются всем опрашиваемым | НЕСТАНДАРТИЗИРОВАННАЯ Вопросы ставятся в свободной форме |

Метод беседы применяется:

а) при изучении личности ребенка, его прошлой жизни, домашней обстановки, его родителей, товарищей, его интересов и т.д.;

б) при применении других методов исследования для получения дополнительных данных (подтверждение, уточнение того, что было выявлено);

в) при первоначальном знакомстве, когда начинается какое-либо исследование.

Каждая беседа должна иметь четко сформулированную цель и план ее проведения.

Успешность беседы определяет:

• степень ее подготовленности: наличие цели, плана беседы; учет возрастных и индивидуаль-ных особенностей ребенка; условия (место проведения, время и т.д.);

• искренность даваемых ответов, которая зависит от наличия доверительного контакта, так-тичности исследователя, правильности постановки вопросов, связанных с целью беседы и поддерживающих беседу вопросов и т.д.

Широкое распространение в детской психологии, получила клиническая беседа, разработанная швейцарским психологом Жаном Пиаже. Она есть своеобразное сочетание беседы с экспериментом: ребенка ставят в условия, требующие от него решения специально подобранных задач и ответов на поставленные вопросы.

Вот как происходило исследование, посвященное изучению отношения детей к правилам игры. В данном случае это была игра в шарики. Экспериментатор говорил ребенку: “Вот шарики (шарики и мел лежали на столе). Покажи мне, как в них играют. Я много играл в них, когда был маленьким, но теперь уже почти все забыл. А сейчас мне опять захотелось поиграть. Давай играть вместе.

Ты научишь меня правилам, и я буду играть с тобой”.

Обратите внимание на особый прием, примененный исследователем: он ставит себя в положение ученика, которого надо обучать.

“Все, что требуется, – замечает Ж. Пиаже, – это показать свое полное незнание игры и даже сознательно делать ошибки, чтобы ребенок мог каждый раз подробно объяснить соответствующее правило.

Чрезвычайно важно в ходе первой фазы эксперимента выступать в роли новичка и дать ребенку почувствовать превосходство в игре. ”.

Таким путем достигается главная предпосылка успеха беседы: “ребенок ведет себя естественно, сообщая правильную информацию о том, как они играют”. На второй фазе беседы, после того, как доверительные отношения с ребенком установлены, следуют основные вопросы.

Сначала у ребенка спрашивают, может ли он придумать новое правило. Когда оно сформулировано, задается вопрос: “Так можно было бы играть с твоими товарищами? Станут ли они играть?”.

Затем, в зависимости от ответов детей, ставятся дальнейшие вопросы, которые могут быть различными по словесному оформлению, но достаточно идентичными по содержанию.

Беседы такого типа называют полустандартизованными.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

Источник: studopedia.ru