После долгого перерыва в космическое пространство должна отправиться российская станция «Луна-25». Рассказываем, почему этого пока не произошло, что тормозит проект и каких успехов добились другие страны

НПО имени Лавочкина

Когда началась разработка проекта

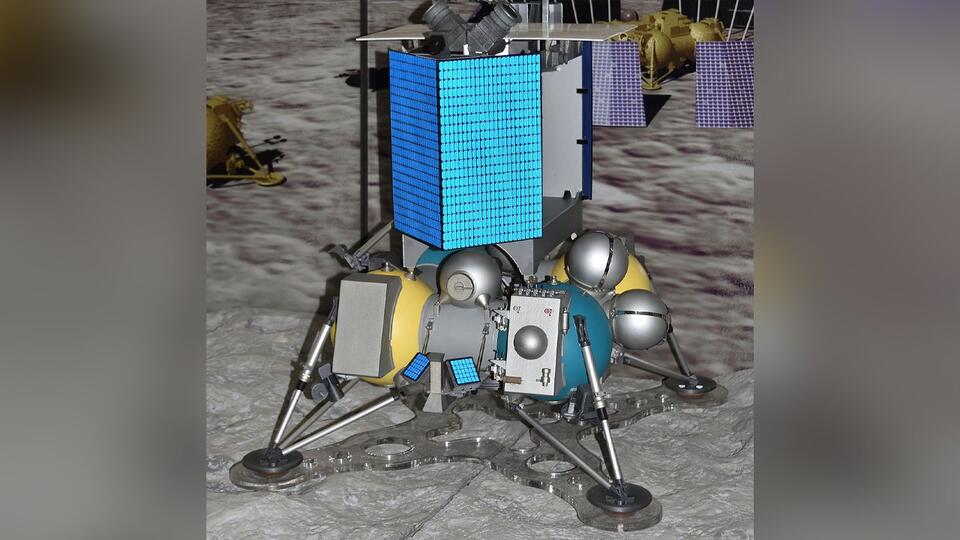

«Луна-25» — автоматическая межпланетная станция. Она должна помочь не только в исследовании верхнего слоя поверхности в районе южного полюса Луны, лунной экзосферы (тонкий газовый слой, который окутывает планету), но и отработать технологии посадки и забора грунта. Проект входит в Федеральную космическую программу России на 2016–2025 годы (опытно-конструкторская работа «Луна-Глоб»).

Название проекта — отсылка к советской лунной программе, существующей в период с 1958 по 1976 год. Именно благодаря лунным миссиям того периода был сделан ряд ключевых открытий. Получить изображение обратной стороны естественного спутника Земли удалось в 1959 году после запуска «Луны-3».

А в 1966 году станция «Луна-9» вошла в историю как первый космический аппарат, которому удалось совершить мягкую посадку на Луне. Она проработала на поверхности более трех суток до полной разрядки. За это время удалось провести 10 сеансов связи и получить панорамные изображения.

Дорога к Луне: Советская лунная программа | Часть 1

Такие успехи в космической сфере подстегнули развитие лунной программы в СССР.

Следующей целью стала доставка лунного грунта на Землю. Согласно опубликованным документам , с 1969 по 1976 год для достижения поставленной задачи было запущено 11 станций. Из-за аварий ракет-носителей и разгонных блоков пять станций погибли. Шести станциям все же удалось добраться до спутника Земли. Но и тут не обошлось без сбоев:

- в июле 1969 года «Луна-15» разбилась во время посадки;

- в сентябре 1971 года «Луна-18» тоже разбилась при попытке посадки;

- в октябре 1974 года посадить удалось станцию «Луна-23», однако она опрокинулась на неровной поверхности.

Справиться с поставленной задачей удалось трем станциям. Например, «Луна-16» доставила на Землю 105 гр лунного грунта, «Луна-20» — 55 гр, а «Луна-24» — 170 гр.

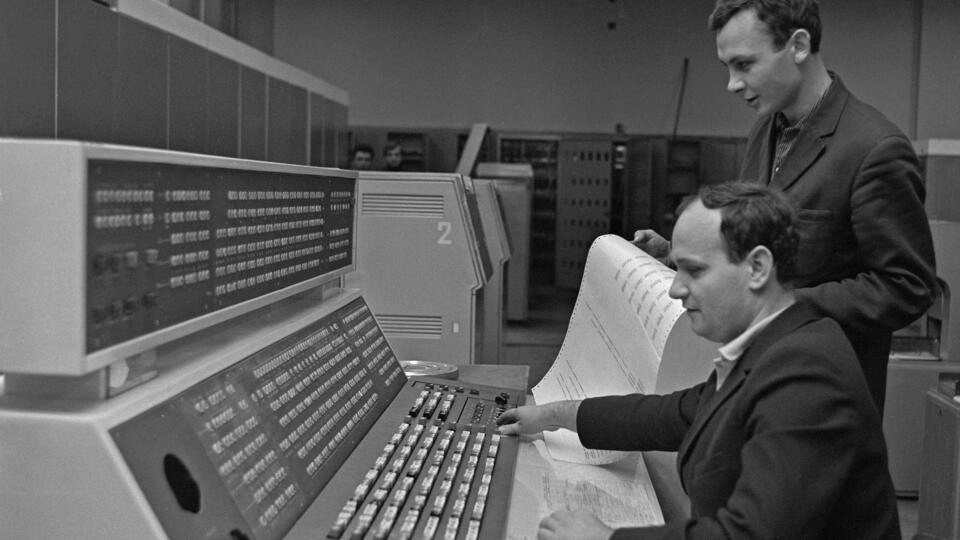

Исследование лунного грунта, доставленного «Луна-24», в приемной лаборатории АН СССР. На снимке: научные сотрудники перед исследованием у вакуумной камеры. 08.1976. РГАНТД.РГАНТД

На этом программа исследования Луны в СССР завершилась. При этом долгий перерыв в изучении наблюдался не только в нашей стране. Только спустя 37 лет после советской «Луны-24» на поверхности спутника Земли оказалась китайская станция «Чанъэ-3». Она совершила мягкую посадку в декабре 2013 года .

Когда решили организовать новую миссию

Вернуться к идее организовать новую миссию в России и повторить успех советских ученых решили в 1990-е. С тех пор начались разработки современного аппарата. Сейчас проект курируют:

- «Роскосмос»,

- головная организация: «Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина»,

- головная организация по научной полезной нагрузке: Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН),

- научный руководитель проекта: академик Лев Матвеевич Зеленый (ИКИ РАН).

Изначально запуск станции был запланирован на 2014 год. Но он не состоялся в связи с решением заменить ракету-носитель с «Союза» на «Зенит». Позже даты миссии сдвигались еще несколько раз в силу разных причин. Постоянный перенос повлиял на сотрудничество российской стороны с зарубежными партнерами.

Сурдин В.Г. Лунная программа. Вся правда о Луне и Американцах

В мае 2018 года на заседании Совета РАН по космосу стало известно, что из состава научной аппаратуры исключили прибор ЛИНА-ЭКСАН по просьбе шведского изготовителя. Иностранный прибор заменили на российский аналог — АРИЕС-Л. Тогда же совет рекомендовал «Роскосмосу» перенести дату запуска на период июнь—октябрь 2021. Потом запуск перенесли еще на год — на май 2022 года.

В апреле 2022 года произошло еще одно событие, которое внесло неопределенность в сроки запуска. Европейское космическое агентство (ЕКА) прекратило совместную деятельность с Россией по «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27». ЕКА сняло со станции свою навигационную камеру PILOT-D, говорилось в заявлении агентства. В настоящее время точной даты отправки лунной миссии до сих пор неизвестно — пусковое окно до октября 2022 года .

В 2018 году план запусков выглядел так.РАН

Запуск должен состояться с космодрома «Восточный». Перелет будет длится около 5 суток. Станция «Луна-25» должна прилуниться в районе Южного полюса.

Это место было выбрано не случайно. Как говорят эксперты , на этой территории российский нейтронный телескоп ЛЕНД, который установлен на «Лунном разведывательном орбитере» (США), заметил разного рода соединения: от сложных молекул до воды. Такие же самые соединения попали на землю более 4 млрд лет назад.

Миссия «Луна-25» поможет пролить свет на ключевые вопросы, которые связаны с этим моментом. Также эксперты добавили, что полярные области Луны могут стать площадкой размещения постоянной станции. Дело в том, что наличие замерзшей воды освободит космонавтов от проблем с доставкой этого ценного ресурса. Вода нужна не только для добычи кислорода, но и для водородного горючего.

Кто занимается разработкой ключевых приборов

Сценарий запуска «Луна-25» не будет отличаться от советских миссий. Сама же схема полета выглядит так:

Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина

При этом за мягкую посадку станции отвечает доплеровский измеритель скорости и дальности (ДИСД-ЛР). Разработкой прибора занимался концерн «Вега». Но не только это предприятие осуществляет поставки ключевых приборов для проекта «Луна-25», но и некоторые другие компании «Ростеха». К примеру, АО «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» имени А.Г Ромашина» изготовило не менее 80 комплектующих для лунной миссии. Среди них: корпус и облегченные каркасы солнечных батарей, радиаторы, системы терморегулирования и элементы конструкционных креплений из полимерных композиционных материалов.

«В 2022 году мы планируем увеличить поставки компонентов для аэрокосмической отрасли на 30%», — рассказал генеральный директор ОНПП «Технология» имени А.Г. Ромашина Андрей Силкин в апреле 2022 года. В «Роскосмосе» заверили , что уход зарубежных партнеров не отразится на самом проекте. «Луна-25» оснащена всем необходимым комплексом научной аппаратуры :

- Система технического зрения СТС-Л — отвечает за телевизионную съемку поверхности во время посадки, стереосъемку и создание 3D-модели участка поверхности.

- Лунный манипуляторный комплекс ЛМК с грунтозаборным устройством для раскопов — позволяет брать образцы реголита (остаточный грунт) и доставлять их к приборам, которые изучат все свойства.

- Нейтронный и гамма-детектор АДРОН-ЛР — будет исследовать состав реголита на глубине до 1 м.

- Инфракрасный спектрометр ЛИС-ТВ-РПМ — нужен для того, чтобы провести исследование минералогического состава поверхности Луны.

- Лазерный масс-спектрометр ЛАЗМА-ЛР — обеспечит прямое исследование образцов реголита.

- Ионный энерго-масс-анализатор АРИЕС-Л — позволяет изучать состав лунного реголита.

- Система контроля электропитания — отвечает за хранение данных и передачу управляющих.

Общий вид и основные системы КА «Луна-25»:

Источник: dzen.ru

Путь к «Луне-25»: как развивалась лунная программа в СССР и России

Россия возобновит лунную программу. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время визита на космодром Восточный в Амурской области. Речь идет о запуске автоматического аппарата «Луна-25». Кроме того, по словам главы государства, Россия будет настойчиво осуществлять намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

Какие задачи ставит российская лунная программа? И почему СССР так и не смог реализовать проекты по облету Луны и высадке на нее экипажа?

Советская лунная программа

Осенью прошлого года «Российские космические системы» рассекретили для «Известий» уникальный исторический документ о плане полета советского пилотируемого корабля на Луну. В нем описаны схема ракеты и система управления, которая должна была посадить корабль и вернуть его на Землю с тремя космонавтами.

Лунная пилотируемая программа СССР была утверждена 3 августа 1964 года и включала в себя две параллельно выполнявшиеся программы по облету Луны («Протон-Зонд/Л1») и высадке экипажа на нее («Н-1-Л3») с последующим возвращением на Землю. Однако проектирование кораблей Л1 и Л3 и ракетных блоков Н-1, а также разработка схем экспедиций начались еще до принятия программы – в 1963 году.

Проекты одновременно разрабатывались разными конструкторскими бюро: разные варианты лунного корабля – в бюро Королева и Челомея, а сверхмощный носитель для полета на Луну – в бюро Королева, Челомея и Янгеля. По словам экспертов, это приводило к ненужному распылению сил и средств.

Облет Луны

Специалисты научно-исследовательского института 885 предполагали, что система управления лунного орбитального корабля сама обследует площадку и выберет место для посадки. Для исследования лунной поверхности создавались АМС серии «Луна», а для обеспечения высадочных экспедиций были предназначены специальные варианты луноходов. Автономные и неавтономные средства должны были дублировать друг друга на протяжении всего полета. Принудительное продолжение полета не предусматривалось при неправильной работе автономных средств управления в экстренных ситуациях. Предполагалось, что первый облет Луны совершит экипаж Быковский – Рукавишников, а первым космонавтом СССР на Луне предстояло стать Леонову.

Согласно проекту Л1, космонавты должны были выполнить облет Луны в специально разработанном корабле «Союз-7К-Л1». В программе было заложено изготовление 15 таких кораблей и проведение трех беспилотных и двух пилотируемых полетов.

Корабли «Союз-7К-Л1» совершили семь беспилотных испытательных полетов под названиями «Космос-146», «Космос-154», «Зонд-4» – «Зонд-8». В трех полетах «Зондов» были происшествия, которые, скорее всего, привели бы к гибели экипажа при пилотируемом полете, – в двух полетах вход в атмосферу проходил с 20-кратными перегрузками, а в другом произошли разгерметизация кабины и отказ парашютной системы. Еще пять кораблей Л1 и два корабля модификации Л1С не удалось вывести в космос вследствие аварий ракет-носителей «Протон» и Н-1 на этапе выведения.

Реализация программы отставала от графика, согласно которому первый пилотируемый облет вокруг Луны должен был состояться уже в середине 1967 года. В декабре 1968 года США выиграли облетный этап «лунной гонки», после чего реализация программы Л1 затормозилась. В октябре 1970 года был совершен последний беспилотный полет корабля «Союз-7К-Л1», и программу окончательно закрыли.

Высадка на Луну

Советское руководство также ставило задачу выполнить первую в миру высадку на Луну. Лунно-посадочная программа Н1-Л3 развернулась в 1966 году и намного отставала от американской из-за проблем с носителем. Первые четыре испытательных запуска новой сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1 оказались неудачными.

Основными частями ракетно-космической системы для высадки на Луну по проекту Н1-Л3 были лунный орбитальный корабль «Союз-7К-ЛОК», лунный посадочный корабль ЛК и сверхтяжелая ракета-носитель Н1. «Союз-7К-ЛОК» был установлен для беспилотных летных испытаний на носитель Н-1 при последнем его запуске в ноябре 1972 года, но из-за аварии носителя так и не был выведен в космос. В мае 1974 года дальнейшие работы с носителем Н-1 и вся программа Н1-Л3 были завершены.

Возвращение на Землю

Схема полета с возвращением на Землю предполагала несколько этапов. На первом из них планировался вывод лунной ракетной системы на начальную геоцентрическую круговую орбиту Земли высотой примерно 200 километров. После этого предполагался разгон с орбиты и выход на траекторию полета от Земли к Луне на селеноцентрическую орбиту. После коррекции орбиты должны был произойти спуск лунной кабины и ее мягкая посадка на поверхность спутника.

На обратном пути планировались взлет корабля с поверхности Луны, выведение его на орбиту сближения с лунным орбитальным кораблем, причаливание с последующим выходом на траекторию полета Луна – Земля и управляемым спуском на поверхность Земли.

Почему закрыли лунные программы в СССР

Обе советские пилотируемые лунные программы не были завершены из-за изначального отставания по срокам, недостаточного финансирования, а также технических просчетов, включая распыление средств между конструкторскими бюро Королева и Челомея.

Историки отечественной космонавтики отмечают, что крах советской лунной программы связан с установкой руководства страны по этому проекту. По их словам, власти потребовали от конструкторов соблюдать режим экономии в тот момент, когда значительная часть лунного проекта уже была реализована. Все это привело к сырым конструкторским решениям и резкому снижению надежности новой космической техники.

Независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин считает, что проблема заключалась в создании мощного мотора. По его мнению, реализовать советскую лунную программу было заведомо невозможно.

Лунное затишье

К концу 1970-х годов многим казалось, что на Луне делать уже нечего и в Солнечной системе существуют более интересные объекты для исследований, например Марс или Венера. Период лунного затишья продолжался почти 20 лет. В середине 1990-х годов академик, сотрудник Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН Михаил Маров и его коллега Эрик Галимов предложили создать собственный российский лунный зонд под названием «Луна-Глоб».

Предполагалось, что это будет аппарат с посадочным и орбитальным модулями, а также пенетраторами – сбрасываемыми устройствами, предназначенными для сейсмического зондирования. Однако проект был отложен и в конце концов превращен в современную «Луну-25» – посадочный аппарат, которому впервые в истории предстоит сесть у лунного полюса и «попробовать на вкус» лунную воду.

Российская лунная программа

«Луна-25» является частью российской лунной программы, рассчитанной на период 2021–2040 годов. Осенью прошлого года президент РАН Александр Сергеев заявил, что приоритетом в освоении космоса для России в настоящее время должно стать возвращение и освоение Луны, поскольку без этого невозможно освоение дальнего космоса.

Концепция освоения Луны была озвучена еще 28 ноября 2018 года. Программа предполагает три этапа:

- первый – «Вылазка». С 2021 по 2025 год будет производиться отработка всех технологий на МКС, создание базового модуля окололунной станции, испытания пилотируемого корабля «Орел», а также беспилотные облеты Луны. Стоимость первого этапа составит около 39 миллиардов рублей;

- второй – «Форпост». С 2025 по 2035 год планируются пилотируемые полеты с облетом и высадкой космонавтов на поверхность Луны, а также развертывание спутников связи на окололунной орбите;

- третий – «База». После 2035 года предполагается завершение строительства полноценной посещаемой лунной базы и двух астрономических обсерваторий. Кроме того, планируется добыча водяного льда и создание на его основе кислородно-водородного топлива, а также строительство убежищ от радиации.

Эксперты отмечают, что современная российская лунная программа отличается от советской и направлена на решение более трудных задач. По словам ведущего научного сотрудника ИКИ РАН Натана Эйсмонта, Россия приняла решение не создавать один сверхтяжелый носитель для полета на Луну, а отправить экипаж с помощью собираемой на орбите связки аппаратов. По словам специалистов, это позволит отправить на спутник Земли четырех космонавтов на две недели. Советский носитель отправил бы только на несколько дней.

Сотрудничество РФ с другими странами

Президент РАН считает, что в освоении космоса очень важно международное сотрудничество, поскольку экономическая ситуация не позволяет России и ряду других стран по отдельности вести такие исследования. Так, в марте 2021 года стало известно о начале сотрудничества России и Китая в области создания международной научной лунной станции. В рамках проекта страны планируют разработать дорожную карту создания лунной станции.

При этом ранее Россия отказалась участвовать в совместной с США лунной программе. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, проект NASA по Луне ограничен участием внешних партнеров и РФ такой вариант не интересен.

Источник: ren.tv

«Мы можем всё создать сами»: учёный РАН — о лунной программе РФ и международном сотрудничестве в изучении космоса

Россия возобновляет лунную программу, центральным элементом которой станет миссия «Луна-25». Задача этого проекта — экспериментально доказать присутствие водяного льда на полюсе спутника Земли. Об этом в интервью RT рассказал доктор физико-математических наук, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов.

По его словам, разрыв научно-технических связей с Европейским космическим агентством (ЕКА) не приведёт к приостановке лунной миссии — у России есть собственные наработки и комплектующие для успешного импортозамещения. Кроме того, как отметил Митрофанов, Москва активно развивает научное сотрудничество в космической сфере с Пекином. РФ и КНР в будущем могут создать совместную лунную станцию.

— В середине апреля президент России Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы. Речь, в частности, шла о запуске космического роботизированного комплекса «Луна-25». Каковы задачи этого аппарата и не изменились ли они в связи с новыми антироссийскими санкциями?

— «Луна-25» — это первый российский лунный аппарат после советской «Луны-24», которая была запущена в 1976 году. Особенность нынешней миссии заключается в том, что аппарат будет посажен в окрестностях Южного полюса спутника Земли — до этого на полюса никто ещё не садился. Данные, полученные ранее с лунной орбиты, говорят о том, что в этом районе должна быть вечная мерзлота.

Предполагается, что аппарат исследует лунный полярный реголит (лунный грунт. — RT), чтобы экспериментально подтвердить наличие в нём воды. Она может служить важным ресурсом для будущей программы освоения Луны, обеспечить базы на ней кислородом и водородом.

— Как будет развиваться российская лунная программа? Сколько ещё аппаратов планируется отправить на Луну?

— Сейчас мы готовимся к первому этапу программы с использованием автоматических аппаратов, благодаря которым будет вестись предварительная разведка полюсов и ресурсов Луны. Но уже в ближайшие семь — десять лет начнётся стадия пилотируемых лунных полётов. Причём это не будет «лунной гонкой» между космическими державами: предполагается планомерное и постепенное расширение лунной инфраструктуры. Спутник Земли станет похож на Антарктиду: там также расположатся лунные станции разных стран, на которых будут проводиться научные и инженерные исследования, в том числе и отработка технологий для будущих полётов в дальний космос, на Марс.

— На днях Европейское космическое агентство (ЕКА) приостановило участие в реализации российских лунных программ. Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин также прокомментировал это заявление и подчеркнул, что со всех российских аппаратов будут сняты европейские приборы. Существуют ли в России аналоги этого оборудования? Как будет проходить импортозамещение в этой области?

— Десять лет назад Европейское космическое агентство выступило с инициативой по участию в российских лунных проектах. Европейские специалисты попросили установить на аппарат «Луна-25» их научный инструмент — «Пилот-Д». Это телевизионная камера для съёмки лунной поверхности во время посадки.

Однако после того, как европейцы сообщили о приостановке сотрудничества, эту камеру с борта «Луны-25» сняли. Никакого ущерба проекту это не нанесёт, поскольку данные прибора не планировалось использовать для управления полётом и во время посадки. При этом европейцы планировали провести лётные испытания своего прибора на борту «Луны-25», но теперь они эту возможность утратили.

Для российского аппарата «Луна-27» они тоже предложили изготовить бурильную установку PROSPECT, предназначенную для добычи образцов лунного вещества, которые аналитические приборы должны будут изучать непосредственно на борту. Мы согласились и включили PROSPECT в состав комплекса научной аппаратуры «Луны-27». Однако параллельно начали разрабатывать собственную бурильную установку — она бы в любом случае нам пригодилась для использования в будущих проектах. Поэтому отказ ЕКА от поставки PROSPECT серьёзной проблемы для лунной программы не создал. Единственное, теперь придётся несколько изменить план работы по проекту и воспользоваться отечественной разработкой.

— С какими странами планируется развивать сотрудничество в рамках лунной программы?

— Исследовательская космонавтика — это прекрасная область для международного сотрудничества. Вне зависимости от политической ситуации мы всё равно продолжаем взаимодействие с другими странами на Международной космической станции.

Совместная работа разных космических держав — это правильный и разумный подход. Поэтому я уверен, что мы будем сотрудничать в освоении Луны и с Китаем, и с Индией, а в перспективе также вернёмся к кооперации с НАСА и ЕКА.

— Есть ли проблемы с использованием иностранных комплектующих в российских приборах?

— Мы столкнулись с формальным запретом на поставки любых иностранных комплектующих, которые нам прежде активно предлагали западные фирмы. Причём зачастую было целесообразнее купить уже готовое изделие, чем изготавливать своё. Нужно понимать, что это не обязательно какое-то ноу-хау.

Скорее такую ситуацию можно сравнить с магазином, когда выбирают наиболее подходящий по параметрам товар вне зависимости от того, кто его произвёл. И сейчас мы оказались в такой ситуации: уже разработали и испытали макеты приборов с частичным использованием прежде доступных иностранных комплектующих, а теперь нам отказываются их продавать. И сейчас, чтобы изготовить бортовые приборы, придётся изменить конструкцию части уже разработанной аппаратуры. Это необходимо для перехода на доступную отечественную комплектацию с несколько иными характеристиками. Мы, безусловно, преодолеем эти трудности, но для этого потребуются дополнительные усилия и время.

Что касается использования иностранных комплектующих, сопряжённых с экспортом технологий, — это гораздо более сложный вопрос. В этой области санкции действуют довольно давно — иностранные фирмы и научные организации защищают свои разработки. Впрочем, мы действуем похожим образом. Могу сказать, что в российских лунных проектах используются только отечественные технологии.

— Может ли такое сотрудничество возникнуть у России с другими странами в нынешней ситуации?

— Может. Но, безусловно, это должна быть улица с двусторонним движением, то есть предполагается достаточно высокий уровень взаимного доверия. Если, например, мы рассчитываем сотрудничать с иностранными партнёрами — с Китаем, Индией или даже с Европой и Америкой, — условия и взаимные обязательства по обмену технологиями должны быть надёжно защищены, чтобы их применение полностью соответствовало имеющимся договорённостям. При этом нам важно понимать, что Россия также сможет получить интересные для неё технологии, сэкономив время и затраты на их разработку. В принципе, мы можем всё разработать и создать сами, но если есть возможность какую-то технологию получить извне, то это может быть целесообразным.

— Ранее Россия и Китай договорились о подготовке дорожной карты Международной научной лунной станции и её последующей презентации. Что подразумевается под МНЛС? Какие у неё перспективы?

— Это взгляд в будущее. Сейчас КНР успешно запускает свои аппараты на Луну и успешно проводит эксперименты. Россия сейчас тоже готовит первый этап лунных исследований с автоматическими аппаратами. Здесь мы не зависим от китайских партнёров, как и они не зависят от нас.

Но мы смотрим на перспективу, так как сотрудничество — это выгодно, поскольку его участники создают часть совместного проекта, а получают весь научный результат полностью. Поэтому мы обсуждаем с китайскими партнёрами совместные исследования Луны. Эта перспективная программа и называется Международной научной лунной станцией.

Также по теме

«Отвечать будем крайне жёстко»: Рогозин — о возможных последствиях санкций для российской космонавтики

Антироссийские санкции не достигнут своей цели — Россия продолжит строить космические аппараты. Об этом в интервью RT заявил.

На первом её этапе предполагается просто обмен учёными. Например, в экспериментах, которые проводит Россия, смогут поучаствовать китайцы — речь об обработке полученных данных, измерений, интерпретации, получении новых знаний. На следующем этапе, возможно, будут уже совместно реализованы эксперименты, когда каждая из сторон изготовит свои научные приборы для установки на борт космического аппарата партнёра. И затем, в долгосрочной перспективе, могут быть проекты, где весь космический комплекс будут создавать оба партнёра. Программа МНЛС сегодня — это скорее дорожная карта развития нашего сотрудничества.

— На днях заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа заявил, что Китай планирует разработать технологию защиты Земли от столкновения с опасными астероидами. Будет ли Россия участвовать в этом проекте?

— Все космические агентства сейчас озабочены этой масштабной проблемой. Мы живём в планетной системе, где есть астероиды, представляющие потенциальный риск. Столкновение с ними приведёт к таким изменениям природной среды на Земле, которые несовместимы с современными формами жизни, в частности — человеческой цивилизацией. И если ничего не предпринимать, такое столкновение неизбежно в будущем. И это, конечно же, проблема, которую международная космическая программа должна решать.

Задача номер один — это обнаружение. Должно быть обеспечено такое «патрулирование» Солнечной системы, чтобы заранее выявить потенциально опасные астероиды и оценить вероятность их столкновения с Землёй. Второй вопрос — как нивелировать эту угрозу. Не исключено, что придётся менять траекторию опасного небесного тела.

С точки зрения физики это возможно, но потребуются гигантские усилия и огромные финансовые затраты. Поэтому все мировые космические державы должны объединиться для того, чтобы в будущем реализовать проект, который позволит сохранить нашу цивилизацию.

Источник: russian.rt.com