«Американцам Луну не отдавать!»: лунная программа СССР

В мае государственная корпорация «Роскосмос» собирается запустить с космодрома Восточный автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». Она станет первой в истории современной России станцией, запущенной к Луне. В ее задачи входит изучение орбиты и поверхности Луны с забором и возвратом лунного грунта на Землю и в перспективе — строительство посещаемой лунной базы, предназначенной для полномасштабного освоения этой планеты.

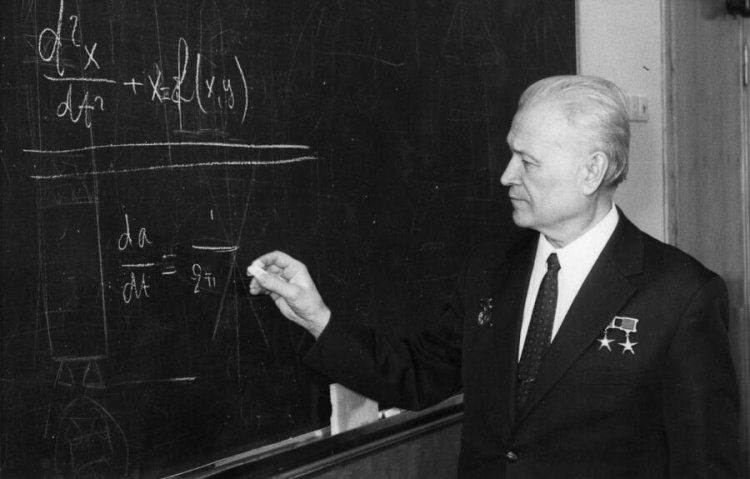

Интерес к полетам на Луну в нашей стране проявился уже в середине 1950-х годов. В 1957 году, в ОКБ-1 Сергея Павловича Королева началась разработка серии автоматических межпланетных станций (АМС) «Луна», предназначенных для изучения Луны и космического пространства: в их задачи входили попадание в лунный диск, облет и фотографирование Луны и многое другое.

Загадки Луны | С точки зрения науки (National Geographic)

28 января 1958 года Сергей Королев и академик Мстислав Келдыш написали в ЦК КПСС письмо, в котором сформулировали два главных пункта будущей лунной программы:

«1. Попадание в видимую поверхность Луны. При достижении поверхности Луны производится взрыв, который можно наблюдать с Земли. Один или несколько первых пусков могут быть осуществлены без взрыва с телеметрической аппаратурой, позволяющей производить регистрацию движения ракеты к Луне и установить факт ее попадания.

2. Облет Луны с фотографированием ее обратной стороны и передачей изображения на Землю. Передачу на Землю предполагается осуществить с помощью телевизионной аппаратуры при сближении ракеты с Землей. ».

Первоначально Хрущев одобрил эту идею, тем более, что 25 мая 1961 года президент США Джон Кеннеди, находясь под впечатлением запуска корабля «Восток-1» с Юрием Гагариным на борту объявил, что до конца десятилетия США высадит человека на поверхность Луны. Так началась лунная гонка.

Проблемы начались уже на старте. Большинство из первых советских автоматических межпланетных станций, предназначенных для изучения Луны, не выполнили свою задачу: успешными оказались только запуски «Луны-1», «Луны-2» и «Луны-3»: «Луна-1» сумела пролететь на расстояние порядка 6000 км от поверхности Луны, а «Луна-3» успешно выполнила гравитационный маневр. Остальные запуски закончились неудачей.

Ставка на пилотирование

В 1961 году в США была принята программа «Аполлон» — программа пилотируемых космических полётов с посадкой на Луну. Советское руководство, явно не ожидавшее такого поворота событий, схватилось за голову. Поражение в лунной гонке могло нанести серьезный удар по авторитету страны в мире и не только: США планировали построить на Луне военную базу, с которой в рамках секретной программы PAMOR (Passive Moon Relay) рассчитывали вести наблюдение за всей территорией СССР, установив, в частности, местонахождение радаров ПВО и зон хранения ядерных боеприпасов. Этого допустить было нельзя, поэтому выступивший за заседании Политбюро Никита Хрущев прямо заявил: «Американцам Луну не отдавать!».

Сурдин В.Г. Лунная программа. Вся правда о Луне и Американцах

3 августа 1964 лунная пилотируемая программа СССР была официально утверждена и начались работы по двум параллельным пилотируемым программам: облёта Луны («Протон» — «Зонд/Л1)» к 1967 году и посадке на неё (Н-1 — Л3) к 1968 году.

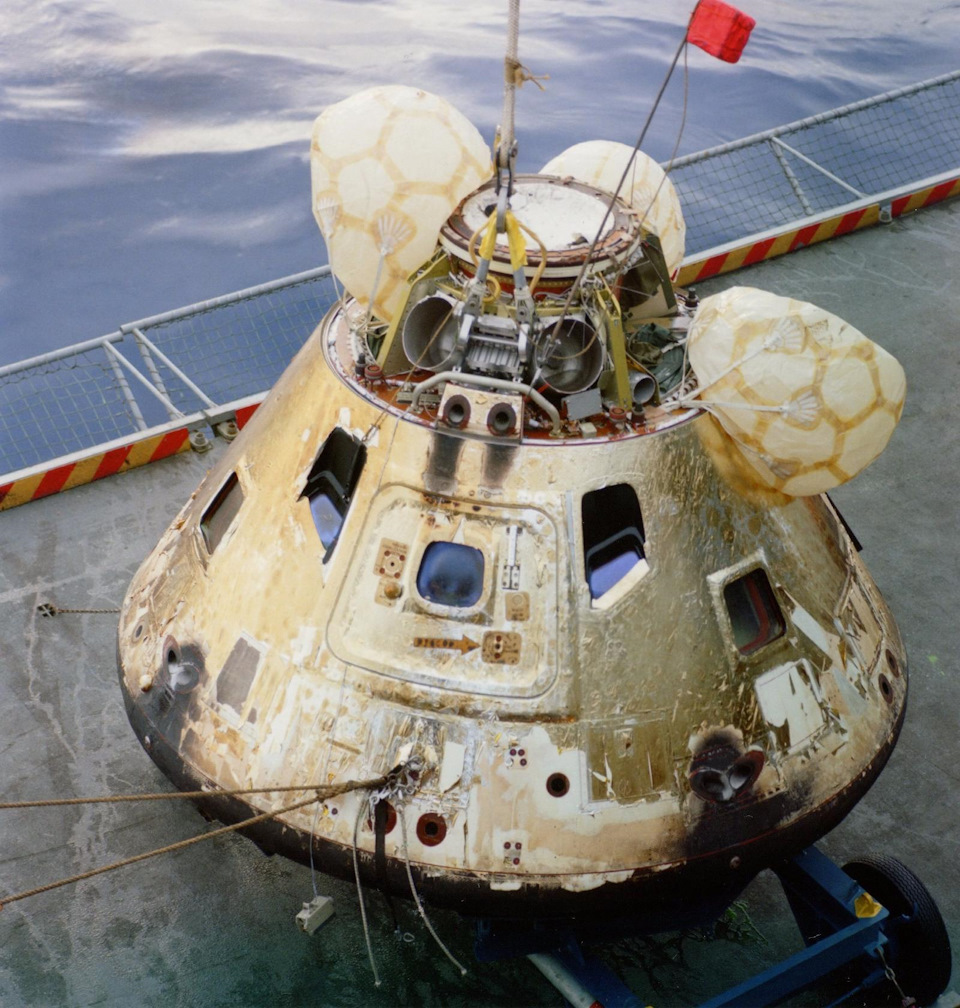

Большая часть запусков «Зондов» опять закончилась неудачей: они либо сгорали, либо самоуничтожались путем автоматического подрыва. Из 15 аппаратов только 5 удалось выполнить поставленные задачи. Так, «Зонд 5», облетел Луну, произвел торможение в земной атмосфере и удачно приводнился в Индийском океане.

Параллельно с этим шла работа над сверхтяжелыми ракетоносителями и лунными кораблями. Наиболее перспективными считались проекты «УР-700-ЛК-700» (ОКБ-52 В.Н. Челомея) и «Н-1-Л-3», (ОКБ-1 С.П. Королева). «УР-700-ЛК-700» — это комплекс для пилотируемого космического полёта на Луну с посадкой массой 5760 тонн и грузоподъемностью 140 тонн.

Однако в ОКБ Челомея так и не смогли разработать оптимальную схему объединения орбитального аппарата и посадочного модуля. К тому же в качестве топлива здесь использовались токсичные высококипящие компоненты, что с большой вероятностью могло привести к взрыву комплекса в момент запуска, и как следствие, техногенной катастрофе.

«Царь-ракета» Н-1

После закрытия проекта Челомея, единственным возможным вариантом осталось использование сверхтяжелой ракеты-носителя Н-1, разрабатываемой в ОКБ-1 Сергея Королева с 1958 года. Первоначально она предназначалась для вывода на околоземную орбиту тяжелой орбитальной станции с последующей перспективой для сборки ТМК – тяжелого межпланетного корабля для совершения полетов к Марсу и Венере.

Однако когда в середине 1960-х годов СССР официально вступил в «лунную гонку», Н-1 решили сделать носителем для экспедиционного космического корабля ЛЗ, который должен был доставить человека на поверхность Луны. Но и здесь ничего не вышло.

В ракете и ее оборудовании обнаружились серьезные проблемы: разворачивающий момент, сильная вибрация, гидродинамический удар во время включения всех 32 двигателей и отсутствие синхронной работы между ними, электрические помехи, и другие неучтенные эффекты. Поэтому все запуски оказались неудачными. В итоге, в июне 1974 года работы по комплексу Н1-ЛЗ были прекращены. Это означало конец всей пилотируемой части программы.

За лунным грунтом

Несмотря на это беспилотные полеты все равно продолжались. Новой задачей для автоматических межпланетных станций «Луна» стала посадка на поверхность планеты. 3 февраля 1966 года впервые в истории освоения космоса АМС «Луна-9» совершила мягкую посадку на поверхность Луны и впервые передала на Землю телепанорамы лунной поверхности.

Дальше — больше. 8 января 1969 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР №19-10 «О плане работ по исследованию Луны, Венеры и Марса автоматическими станциями», в котором «главной задачей» объявлялась доставка на Землю образцов лунного грунта.

С ней успешно справились АМС «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24». В совокупности этими станциями на Землю было доставлено 324 грамма сыпучего лунного грунта. На этом полеты на Луну в советский период были завершены.

Почему не получилось

По мнению специалистов, к провалу советской лунной программы привело много факторов. Начиная с середины 1940-х годов, в США и других странах Запада шла активная разработка ракетно-ядерного оружия, началась гонка вооружений, что вынуждало СССР большую часть ресурсов тратить на обеспечение обороноспособности страны. Колоссальные деньги нужны были и для мирных проектов: массовое строительство жилья, освоение целины, восстановление промышленности и сельского хозяйства и многое другое.

В таких условиях финансирование лунной программы осуществлялось по остаточному принципу, что не могло не сказаться на ее ходе и результатах. «Финансирование шло жиденьким ручейком (на уровне 30-40% от требуемого уровня в год), выделяемые под Н-1 деньги не позволяли начать производство систем и агрегатов ракеты и их испытания, не говоря уже о серьезных капиталовложениях, необходимых для строительства новых заводских корпусов и стендов, монтажно-испытательного корпуса и стартовых позиций на космодроме. Этих денег фактически хватало только на выпуск конструкторской документации», — вспоминал Владимир Молодцов, один из создателей корабля «Восток».

В отличие от США, где существовало единое федеральное агентство (НАСА), сконцентрировавшее в своих руках всю работу по программе «Аполлон», в СССР шло постоянное соперничество между несколькими конструкторскими бюро, приведшее к постоянному распылению интеллектуальных и финансовых ресурсов. Так, собственные варианты лунного корабля разрабатывали КБ Королева и КБ Челомея. Сверхмощные ракеты-носители, и вовсе, разрабатывали три конструкторских бюро – каждое свою ракету.

Это порождало неприязнь не только между организациями, но и между их руководством. Например, всем известен затяжной конфликт между Сергеем Королевым и Валентином Глушко. Так, Королёв считал, что в качестве топлива для двигателей должны использоваться кислород и водород, Глушко же настаивал, что лучшим компонентом топлива будет гептил. Аналогичные разногласия, приводившие к ссорам и склокам, были между Королевым, Янгелем, Челомеем и другими специалистами. Это, конечно же, отрицательно сказывалось на всей работе в целом.

Не было необходимого оборудования, начиная от измерительных стендов и заканчивая электроникой. Так, после очередной аварии Н-1 обнаружилось, что нет испытательных стендов для проверки всей первой ступени целиком, поэтому установить причину неудачного запуска оказалось невозможно. «Строительство производственно-стендовой базы, велось с опозданием на два года. Да и то урезанной.

Американцы могли у себя на стендах испытывать целый двигательный блок в сборе и без переборки ставить на ракету, отправлять в полет. Мы же испытывали по кускам и думать не смели запустить 30 двигателей первой ступени в полном сборе. Потом сборка этих кусков, конечно, без гарантии чистой притирки», — говорил позднее в интервью газете «Правда», преемник Королева Василий Мишин.

Сильный удар по проекту советской лунной программы нанесла и смерть многих участников. 14 января 1966 года при рядовой медицинской операции умирает Сергей Королёв. В 1967 – 1968 годах погибают Владимир Комаров и Юрий Гагарин— наиболее вероятные кандидаты для лунных экспедиций.

Тем не менее, ничего не прошло даром. Благодаря самоотверженной работе всех участников советской лунной программы, начиная с рабочего и заканчивая конструктором, стране удалось создать серьезный задел. Созданные материалы, проведенные исследования, сделанные расчеты и чертежи могут пригодиться уже в наше время, когда исследования космоса в нашей стране вновь ставятся на повестку дня.

Материал подготовлен по открытым источникам.

Фото на странице и главной странице: Популярная механика

Источник: scientificrussia.ru

Космические полеты на Луну: история лунных экспедиций

О полете на Луну космонавта из США Нила Армстронга знает весь мир. Но именно американцы первыми заявили, что это ложь, а знаменитые кадры сняли Уолт Дисней и Стэнли Кубрик в Голливуде. На самом деле ситуация с освоением лунной поверхности немного более запутанная.

Когда состоялся первый полет на Луну

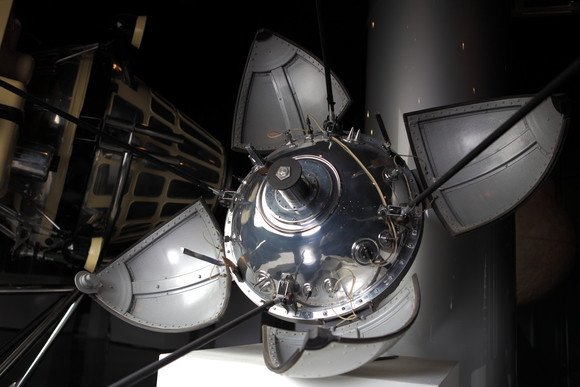

Юрий Гагарин первым полетел в космос 12 апреля 1961 года. А двумя годами ранее 13 сентября 1959 года космическая ракета СССР «Луна-2» стала первооткрывателем лунной поверхности. Она приземлилась к востоку от Моря Дождей вблизи кратеров Аристид, Архимед и Автолик.

Советский беспилотный зонд при приземлении выстрелил облаками натрия, поэтому успешное завершение космической миссии можно было наблюдать с поверхности Земли. При ударе «Луна-2» выпустила 2 вымпела с символикой СССР и датой запуска ракеты.

Это была шестая попытка СССР достичь спутника. Предыдущие ракеты либо взрывались, либо пролетали мимо.

Запуск «Луны-2» был не только статусным событием для страны. Зонд нес измерительные приборы и радиопередатчик. Благодаря ему советские ученые узнали, что на Луне нет радиации и магнитного поля.

Первые астронавты на Луне и их экспедиция

Человек смог достичь спутника Земли лишь только через 10 лет после «Луны-2». В рамках американского проекта «Аполлон» 20 июля 1969 года Нил Армстронг и через 15 минут Эдвин Олдрин ступили на поверхность спутника, что транслировалось в прямом эфире в США. Астронавты водрузили флаг своей страны и собрали 21,55 кг лунного грунта, чтобы обнаружить жизнь на планетоиде. Но по прилету выяснилось, что никаких микроорганизмов в образцах нет.

В тот период СССР также пытался обеспечить пилотируемый космический полет на Луну. 13 июля 1969 года с космодрома Байконур была запущена ракета «Луна-15». Через 4 дня она уже находилась на окололунной орбите. Спуск модуля на поверхность был запланирован на 21 июля – за несколько часов до запланированного американцами спуска на спутник. Но в итоге астронавты из США оказались на Луне на сутки раньше, а советский аппарат разбился при прилунении.

Как выбирали первого человека на Луне

Что интересно, лунная гонка вовлекла не только Америку и СССР в геополитическом масштабе. Между американскими астронавтами также шло негласное соревнование за право первым ступить на Луну. И первенство Нила Армстронга стало во многом случайным.

В рамках проекта «Аполлон» было выполнено в общей сложности 10 предварительных попыток выхода в космос с предварительной постепенной подготовкой к посадке. На это тратилось около 4% бюджета всей страны. Столько же, сколько сейчас США использует средств для финансирования всей армии в целом.

Команды астронавтов проходили через плановую ротацию и первоначально считалось, что первый подготовительный полет на Луну осуществит команда Макдивитта, Швайкарта и Скотта. Дублировать их миссию и осуществить непосредственную посадку должны были Алан Бин, Ричард Гордон и Чарльз Конрад. Однако, Макдивитт, узнав о том, что в его корабле не будет посадочного модуля, отказался от полета. Поэтому график сместился и Чарльз Конрад стал лишь третьим американским астронавтом, который совершил полет и удачную посадку на Луну.

Когда после отказа Макдивитта выяснилось, что именно команда Нила Армстронга на «Аполлоне-11» будет прилуняться, командир астронавтов Дональд Слейтон решил изменить правило ротации и посадить в модуль экипаж Фрэнка Бормана. Но последний также отказался от такой чести, заявив, что прекращает свою карьеру из-за обещания жене и детям больше не летать в космос.

И вот было окончательно решено, что именно команда под руководством Нила Армстронга будет готовиться к посадке на Луну. Но журналисты и специалисты НАСА считали, что первым астронавтом, прогулявшимся по поверхности спутника должен стать пилот лунного модуля Эдвин Олдрин. Этого не случилось только потому, что из-за схемы посадки экипажа в модуле место командира было ближе к выходу. И попытка обойти космонавта в тесном пространстве еще на Земле привела к небольшим повреждениям оборудования.

Только поэтому Нил Армстронг в итоге и стал первым человеком, успешно совершившим полет на Луну. Олдрин стал вторым. Майкл Коллинз, заменивший новичка Фреда Хейза в команде, остался за креслом пилота, контролируя обстановку, пока его коллеги прыгали по спутнику Земли.

Хронология первого полета на Луну

Экспедиция «Аполлон-11» началась с 400 часов подготовки персонала в марте-июле 1969 года. 16 июля начался полет космического корабля под позывным «Колумбия» с посадочным модулем «Орел».

В кабине космического аппарата находились:

- Нил Армстронг – командир. За выдающееся хладнокровие в кризисных ситуациях он получил прозвище «Ледяной капитан». Свой первый полет в космос совершил еще в 1966 году на корабле «Джеммини-8».

- Эдвин Базз Олдрин – пилот космического корабля «Колумбия». До этого пилотировал «Джеммини-12» в 1966 году.

- Майкл Колинз – пилот лунного модуля «Орел». Первый полет совершил в 1966 году на корабле «Джемини-8». В рамках этого полета стал первым человеком, вышедшим в открытый космос дважды подряд. Заменил в команде Фреда Хейза, не имевшего опыта космических путешествий.

Спустя 75 часов астронавты достигли Луны и скорректировали курса корабля, заняв круговую орбиту. Еще спустя 27 часов 20 июля 1969 года в 20:17 «Орел» успешно прилунился. В этот момент Эдвин Олдрин стал первым человеком, заговорившим на Луне, отчитавшись о состоянии модуля. После этого астронавтам дали 3 часа на отдых, в течение которых все тот же Олдрин провел ритуал католического причастия на поверхности спутника.

Изначально планировалось, что астронавты будут спать после прилунения. Но Нил Армстронг попросил сместить график из-за возбужденного эмоционального состояния команды. Руководство миссии на Земле одобрило это, заодно обеспечив прямую трансляцию по ТВ не поздней ночью, а в час пик.

21 июля за 5 минут до 3 часов ночи Нил Армстронг вышел на поверхность Луны, вместе с Олдрином зафиксировав на фото и видео успешный полет американцев. Спустя 2,5 час они вернулись и начали подготовку к обратному полету. А спустя 3 суток 24 июля миссия «Аполлон-11» была успешно завершена.

Астронавты смогли достигнуть всех целей США в этом проекте:

- Выиграли «лунную гонку» с СССР, первыми достигнув спутника Земли. При этом проект «Аполлон» даже уложился в 10-летний срок, обозначенный президентом Кеннеди в рамках предвыборной гонки.

- Установили телекамеру на поверхности Луны, обеспечив съемку в режиме онлайн.

- Собрали лунный грунт для научных целей, заодно подтвердив отсутствие жизни на планетоиде.

Успех полета США на Луну был широко освещен и признан даже в СССР на основании перехвата телекоммуникационных данных и собственных исследований страны.

Но спустя 7 лет писатель Билл Кейсинг выпустил книгу «Мы никогда не были на Луне», выдвинув теорию, что все доказательства – подделка, а Нил Армстронг – просто актер в фильме Стэнли Кубрика, который курировал Уолт Дисней. Эта конспирологическая теория имеет много поклонников и теперь. Но чаще всего разбивается простейшим фактом того, что команда «Аполлон-11» была не единственной успешной миссией на спутнике.

Полная история космических лунных экспедиций

Полет человека на Луну – это не та задача, которую можно было завершить за один день. Программа Аполлон просуществовала с 1961 по 1975 годы. На нее было затрачено в общей сложности около 25,4 млрд долларов, что по курсу 2005 года составило бы около 135 млрд.

С 26 февраля по 25 августа 1966 года было совершено 3 запуска беспилотных макетов корабля под кодовыми названиями AS-201, AS-202 и AS-203. Однако первая попытка пилотируемого вылета завершилась трагедией. AS-204, позднее названный «Аполлон-1», взорвался во время тренировки из-за высокой концентрации кислорода в кабине экипажа.

Космонавты Вирджил Гриссом, Роджер Чаффи и Эдвард Уайт погибли. Это отложило развитие программы ради корректировки планов и дополнительных беспилотных запусков:

Одну из последних 3 ракет-носителей «Сатурн-5» использовали для запуска космической станции «Скайлэб», а остальные оставили, как экспонаты музея. Космические корабли «Аполлон» с 18 по 20-й также применили для программы «Скайлэб».

Хронология полетов советских автоматических межпланетных станций

В отличие от США, в СССР добились больших успехов в создании автоматических зондов и станций для наблюдения и исследования космоса. Первым в серии аппаратов, совершивших межпланетный полет стал «Луна-1», запущенный 2 января 1959 года. Изначально планировалось, что он врежется в спутник Земли и соберет данные о магнитных полях, радиации.

Но, из-за неполадок при запуске, ученые промахнулись на 5900 км. Аппарат пролетел мимо спутника и вылетел на орбиту Солнца, став первым рукотворным объектом, летающим вокруг звезды. Вместо данных о Луне были собраны сведения о радиационном поясе Земли и солнечном ветре.

После успешного запуска «Луны-2» осенью 1959 года, программа межпланетных полетов продолжила развиваться:

Но 9 августа 1976 года был запущен аппарат «Луна-24». Он доставил 160 г лунного грунта на Землю и стал последним космическим кораблем, побывавшим на Луне вплоть до 2013 года, когда на спутник приземлился китайский робот Чанъе-3.

Почему советские космонавты не высадились на Луну

Правительство СССР пыталось обеспечить стране первенство в космической гонке, хоть и с большим отставанием. 3 августа 1964 года было запущено одновременно 2 пилотируемые лунные программы: по облету спутника и посадке. Однако возник ряд проблем, из-за которых реальных успехов у страны практически не было.

Историки приводят следующие факторы неудачи СССР:

- Отставание по срокам. К моменту начала развертывания программы, в США уже 3 года шла полноценная разработка космических аппаратов.

- Конкурирование конструкторов. За проект отвечали Королев, Глушко и Челомей. При этом они соперничали, отказывались адекватно сотрудничать. В частности, конструкторское бюро Глушко отказалось производить ракеты-носители Н-1 из-за личных предубеждений руководства.

- Финансирование. После смены правительства Никиты Хрущева и прихода к власти Леонида Брежнева цели СССР изменились. Поэтому траты советского правительства на лунную программу оказались в 5 раз меньше, чем у США. Деньги были направлены на создание «ядерного щита». При этом оставшиеся средства дополнительно делились на нужды 2 конструкторских бюро: Королева и Челомея.

Другой важной причиной неудач СССР стал ряд трагедий, из-за которых посадка на Луну стала фактически невозможной:

- 1966 год – умер Сергей Королев, разработавший большую часть технических решений для прилунения.

- 1967 год – погиб Владимир Комаров при неудачной посадке «Союза-1». Он был первым кандидатом на путешествие к Луне.

- 1968 год – умер в авиакатастрофе Юрий Гагарин.

В итоге неудача СССР в попытках посадки на Луну была засекречена и обнародована только в 1990 году. Взамен общественности были представлены реальные успехи по созданию автоматизированных станций.

Лунная программа Российской Федерации

Современная российская космическая отрасль еще не запускала аппараты в сторону Луны. Но в 2022 году это планируется исправить. НПО им. С. А. Лавочкина продолжает сборку нового роботизированного аппарата «Луна-25». 14 марта 2022 года были завершены комплексные испытания с макетами.

Как заявил заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО им. С. А. Лавочкина Александр Митькин, 22 августа произойдет запуск «Луны-25» с космодрома «Восточный».

Планируется, что аппарат совершит мягкую посадку на южном полюсе спутника возле кратера Богуславского и проведет контактные исследования. Основной задачей инженеров считается именно отработка технологии прилунения. Если все пройдет успешно, с 2024 по 2028 годы планируется запуск еще 3 лунных аппаратов для исследования и забора грунта, а также подготовки к отправке российских астронавтов на Луну.

Источник: mirax.space

Почему Луна оказалась брошенной и кому она снова понадобилась

Полвека спустя после первой высадки человека на Луне началась новая гонка ведущих космических держав. Ключевые участники уже спешат к цели, и у каждого из них свои преимущества и своя стратегия.

Михаил Котов

До Луны человечество дотянулось меньше чем через два года после запуска первого искусственного спутника. В сентябре 1959 года совершила прилунение автоматическая межпланетная станция «Луна-2», ставшая первым космическим аппаратом, достигшим другого космического тела. Правда, «прилунением» это можно назвать с очень большой натяжкой: на скорости более 10 тыс. км/ч зонд столкнулся с поверхностью, оставив кратер диаметром более 100 м. Если в будущем кто-нибудь захочет найти доставленный «Луной-2» вымпел, ему придется попотеть.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

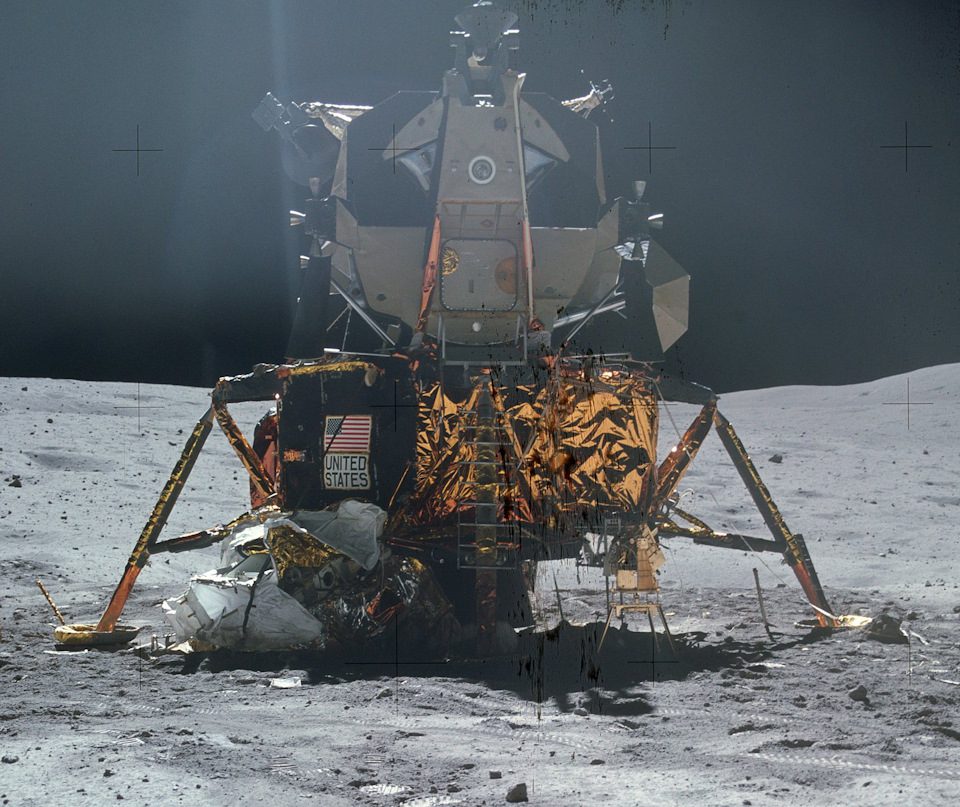

Однако не прошло и десяти лет, как на спутник – на этот раз мягко – опустился посадочный модуль миссии «Apollo 11» с астронавтами Нилом Армстронгом и Баззом Олдрином на борту. В течение нескольких лет состоялись еще пять пилотируемых экспедиций к спутнику, по Луне прокатились два советских лунохода. Земляне оставили здесь более 180 тонн – посадочные модули, роверы, ступени ракет, мусор и даже клюшку для гольфа. Казалось, что покорение Луны только начало набирать обороты – но тут все резко затихло.

В рамках грандиозной цели, поставленной Илоном Маском перед SpaceX, Луна лишь промежуточный стратегический пункт на пути к освоению Марса.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Без объявления гонки

В самом деле, все, за чем тогда так гнались правительства СССР и США, уже состоялось: вымпел доставлен, флаг водружен, грунт привезен и изучен на Земле. Состязательный, политический интерес к таким полетам пропал, практической отдачи от них не маячило даже в среднесрочной перспективе, а стоимость и сложность оставались заоблачными. На долгие десятилетия мировая космонавтика стала развиваться в другом направлении.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Новый этап соревнования стартовал в Китае. Начиная с 2004 года – после утверждения национальной программы исследования Луны – страна реализует ее планомерно и неуклонно. И если первые китайские зонды не спутнике не вызвали особого ажиотажа, то мягкая посадка лунохода в 2013 году произвела большое впечатление и подействовала как спусковой крючок. Космические державы мира стали присоединяться к новой лунной гонке одна за другой – и все опять завертелось.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Первой о своих лунных амбициях напомнила Россия. Индия, не сумев договориться с Роскосмосом, начала подготовку собственной программы полетов к Луне. О возвращении на спутник, а также о строительстве окололунной станции и лунной базы говорят представители NASA. В гонке быстро обозначились если еще не однозначные лидеры, то уже обязательные участники. «Под управлением моей администрации мы возвращаем величие NASA и снова отправляемся к Луне, потом – к Марсу. Я обновляю бюджет, выделяя дополнительные 1,6 млрд, чтобы наше возвращение стало грандиозным», — Дональд Трамп, «Твиттер», 14 мая 2019 года.

1. США / NASA. Ставка на скорость

Американское правительство с завидной регулярностью демонстрирует, как космонавтика может использоваться для решения политических задач. В конце марта, практически вразрез с уже идущей программой по созданию окололунной орбитальной станции (Lunar Orbital Platform-Gateway), вице-президент США Майкл Пенс внезапно сменил приоритеты.

Объявлено, что теперь главной задачей NASA становится триумфальное возвращение на Луну, причем в весьма сжатые сроки. Видимо, проект должен стать одним из аргументов на предстоящих выборах президента. Неслучайно намечены и ударные сроки реализации: если у Трампа не получится, разбираться с последствиями предстоит уже следующей администрации.Предполагается, что посадочный модуль достигнет Южного полюса спутника уже в 2024 году, а еще через четыре года США обеспечат себе здесь постоянное присутствие. Программа получила название Artemis («Артемида», в честь сестры древнегреческого Аполлона), и уже в ближайший год NASA ожидает на ее реализацию 1,6 млрд долл. Интересно, что больше 600 млн из них отправятся на завершение главного космического долгостроя Америки – сверхтяжелой ракеты SLS.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Это последний осколок программы Constellation, которая реализовывалась до 2010 года. Предполагалось, что созданная в ее рамках техника позволит проводить пилотируемые полеты к Луне, Марсу и даже астероидам. Однако из-за мирового кризиса работы по Constellation были свернуты еще Бараком Обамой, и в новую лунную гонку от программы перешли лишь отдельные элементы, многие из которых тогда так и не были закончены. Среди них и зависший проект ракеты-носителя SLS грузоподъемностью до 130 т. Американское руководство планировало завершить работы над ракетой в крайне сжатые сроки и провести первый старт уже в 2020 году, но сделать это не получилось.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Успеть к этому сроку можно было лишь пропустив часть обязательных испытаний. Кстати, испытание разгонного блока ракеты состоялось в начале сентября 2020 года и прошло успешно. Помимо ракеты у американской команды остается немало больных тем. Так, разработка пилотируемого корабля Orion была практически закончена еще во времена Constellation, но вот к посадочному модулю Altair приступить так и не успели, и теперь его придется разрабатывать буквально на бегу. Компания Lockheed Martin пообещала успеть, тем не менее времени на это, если строго следовать курсу на 2024 год, почти не остается.

Американская лунная программа

Миссия Artemis 1 (2020): первый полет для ракеты SLS и второй – для корабля Orion, беспилотный облет Луны. Миссия Artemis 2 (2023): пилотируемый облет. Миссии Artemis 3–8 (2024–2027): должны доставить на лунную орбиту модули станции Lunar Orbital Platform-Gateway, а также несколько экипажей астронавтов.

2. Китай / CNSA. Следование плану

В отличие от американских коллег, руководители Китайского национального космического управления (CNSA) не стараются брать на себя повышенные обязательства и действуют не спеша, шаг за шагом, в рамках собственной лунной программы, стартовавшей еще полтора десятилетия назад. К сожалению, многие ее детали остаются закрытыми, хотя известно, что первую пилотируемую экспедицию КНР собирается отправить в 2030 году на борту сверхтяжелой ракеты CZ-9. Известно, что в начале 2019 года были успешно испытаны ее двигатели, едва ли не ключевая деталь носителя, так что CZ-9 может быть готова даже раньше запланированного срока.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Параллельно в сеть просочилась информация о том, что пекинский Исследовательский институт ракетной техники (CALT) уже подготовил модель посадочного модуля. Сообщается, что его конструкция основана еще на старых решениях – «Лунном корабле» (ЛК) и спускаемом аппарате, разработанным в рамках советской пилотируемой программы. Однако через несколько лет проект будет доработан уже с учетом и собственного китайского опыта мягкой посадки, и старта с Луны. За этот срок ее посетят автоматические миссии Chang’e-5 и Chang’e-6, запланированные на 2019 и 2020 года. Обе дадут китайским специалистам опыт взлета с Луны и последующего возвращения на Землю.

В 2013 году китайский Yutu стал первым ровером, высадившимся на Луне со времен советского «Лунохода-2», и прибыл сюда ровно на 40 лет позже. Но теперь расклад сил в мировой космонавтике резко поменялся.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Орбитальный модуль миссии Chang’e-5 останется на лунной орбите, а возвращаемый аппарат опустится, пробурит поверхность, соберет образцы грунта и поднимет их снова до орбиты, откуда базовый модуль доставит их на Землю. То же проделает и Chang’e-6, только взлет с Луны и возвращение, как ожидается, будет производиться без помощи орбитальной станции, исключительно силами спускаемого аппарата.

Так же действовал советский зонд «Луна-24», в 1976 году доставивший на Землю 170 г реголита. Новый успех китайских миссий будет означать завершение третьего этапа реализации лунной программы КНР. Тем временем уже в 2019 году ожидается первый тестовый запуск нового пилотируемого космического корабля, рассчитанного на лунное путешествие. Вывод корабля на орбиту будет производиться при помощи тяжелой ракеты CZ-5B. Тогда же, видимо, мы узнаем и расписание реализации четвертого этапа, который должен завершиться высадкой тайкунавтов.

Китайская лунная программа

Этап I. Полет к Луне орбитальных станций Chang’e-1 (2007) и Chang’e-2 (2010). Статус: завершен. Этап II. Мягкая посадка. Миссия Chang’e-3 со спускаемым модулем и планетоходом (2013) и аналогичная Chang’e-4 (2019), высадившаяся на обратной стороне Луны. Статус: завершен.

Этап III. Доставка на Землю лунного грунта миссией Chang’e-5 (2019) и Chang’e-6 (2023–2024). Статус: реализуется. Этап IV. Роботизированная база. Миссия Chang’e-7 (2023) проведет разведку окрестностей Южного полюса, а Chang’e-8 (2027) – эксперименты по строительству здесь элементов постоянной станции. Этап V. Пилотируемые полеты. Статус: неизвестен.

Идут работы над сверхтяжелой ракетой-носителем и пилотируемым кораблем.

3. Индия / ISRO. Полное спокойствие

Насколько известно, индийская лунная программа до сих пор не выходит за рамки запуска космической миссии аппарата Chandrayaan-2 с орбитальным и посадочным модулями и небольшим луноходом. Старт его уже несколько лет сдвигается вправо, и теперь запланирован на июль 2019-го, с высадкой на поверхность в начале сентября. Надеяться, что Индия резко ускорится, догонит и перегонит лидеров новой лунной гонки, не приходится. Но, по-видимому, местные разработчики к этому и не стремятся. Бюджет Индийской организации космических исследований (ISRO) в 12 раз скромнее, чем у NASA: только на первый этап своей лунной программы американцы получат больше, чем индийцы – на всю свою космонавтику.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Запуск к Луне зонда Chandrayaan-2 ожидается в середине июля. Посадочный модуль должен доставить на поверхность новый небольшой луноход массой всего около 27 кг. В этих рамках разработчики ISRO делают что могут, но для высадки на Луну этого явно мало. Поэтому правительство Индии надеется после 2025 года договориться о реализации таких миссий совместно с другими государствами.

Кто именно станет будущим союзником, пока неясно. Страна сохраняет напряженные политические отношения с Китаем, а с Роскосмосом ISRO разошлись во время подготовки Chandrayaan-2. Запуск миссии несколько раз откладывался, стороны обменивались взаимными обвинениями, российские специалисты попросили индийских уменьшить вес аппарата, а в результате чего те решили заниматься запуском самостоятельно. Очевидной альтернативой Китаю и России выглядит NASA, но американцы не любят делить лавры с другими, особенно по задачам, с которыми они вполне могут справиться и сами.

Индийская лунная программа

Этап I. Орбитальные полеты. Миссия: Chandrayaan-1 (2008). Статус: завершен. Этап II. Мягкая посадка на поверхность и высадка лунохода.

Миссия: Chandrayaan-2 (2019). Статус: реализуется. Запуск должен состояться в промежуток между 9 и 16 июля.

4. Россия / Роскосмос. Благие намерения

Говорить о российской лунной программе сложно. С одной стороны, существует дата высадки, в 2018 году официально заявленная руководством Роскосмоса, – 2035 год. С другой же, как и в любой национальной космонавтике, многие проекты и задачи агентства плотно завязаны друг на друга, и случись задержка с одним, он неизбежно потянет за собой и остальное.

Однако в нашем случае таких узких мест особенно много. Например, первый пуск будущей сверхтяжелой ракеты «Енисей» ожидается в 2027 году. К настоящему времени уже сформирован ее проектный облик и ведется НИОКР. Однако «Енисей» не сможет состояться без успешных испытаний и запуска в производство ракет среднего класса «Иртыш» (бывших «Союз-5»), которые должны лечь в основу первой ступени будущего сверхтяжелого носителя.

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

0 РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Примерно такой же фокус провернул Илон Маск, собрав в первой ступени ракеты Falcon Heavy три блока из ракет Falcon 9, – с той лишь разницей, что «Иртышей» в «Енисее» будет уже пять или даже шесть. Естественно, что задержка с реализацией одного автоматически приведет к отставаниям и по второму. И такой сценарий, увы, можно назвать вполне вероятным.

Достаточно вспомнить, сколько раз за последние годы переносились и куда более простые миссии, такие как «Луна-25» и «Луна-26». Ближайшая из них будет ждать 2021 года, хотя изначально старт планировался на 2014-й. «Луна-25» должна приземлиться на Южном полюсе спутника, пробурить и изучить местный грунт.

Следом отправятся «Луна-26» и «Луна-27», орбитальная станция и спускаемый модуль для забора и доставки на Землю лунного грунта. При этом первая из них уже много лет остается в производстве, а вторая и вовсе оказалась исключена из Федеральной космической программы до 2025 года. Неудивительно, что, несмотря на все заявления руководства Роскосмоса, перспективы отечественной лунной программы выглядят весьма и весьма сомнительными. 2025 год в этом смысле должен стать показательным: если к этому сроку беспилотные зонды будут запущены, а летные испытания ракеты «Иртыш» пройдут удачно, можно будет рассуждать и о возможной реализации пилотируемой программы. Довольно много «если».

Российская лунная программа

Этап I (2021–2025). Завершение работ по кораблю «Федерация», беспилотные облеты Луны и посадка на ней четырех автоматических зондов серии «Луна». Узловой модуль МКС может быть отбуксирован к лунной орбите, чтобы стать основой будущей окололунной станции. Этап II (2025–2035). Пилотируемый облет (2026)

и посадка на Луну космонавтов (после 2030), развертывание спутников связи. Этап III (после 2035). Завершение строительства постоянной посещаемой базы, добыча льда для производства топлива, устройство системы глобальной спутниковой навигации.

5. SpaceX, Blue Origin. Забеги частников

Отдельно стоит сказать о космических компаниях SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса. До сих пор ни та, ни другая не озвучили определенных планов по высадке на Луне и не представили программы пилотируемых полетов к ней.

Однако SpaceX собирается отправлять туристов в путешествие с облетом спутника, и имя первого из них уже известно – билет приобрел японский миллиардер, основатель веб-сайта Zozo Юсака Маэдзав. В то же время и Безос с большой помпой представил концепт собственного посадочного модуля.

Но и эту демонстрацию стоит рассматривать, скорее, как попытку заявить о себе в качестве возможного партнера в реализации программы NASA. И SpaceX, и Blue Origin активно ищут пути поучаствовать в этом проекте, да и государство их к этому подталкивает. Вице-президент США Майкл Пенс сказал, что если NASA хочет уложиться в сжатые сроки, ему стоит сотрудничать с «коммерческим космосом». Пока что о таком сотрудничестве ничего не известно, однако одно его возможное направление уже можно назвать: в случае новых проблем с ракетой SLS замену ей вполне могут предоставить частники.

Роботизированный спускаемый модуль Blue Moon компании Blue Origin рассчитан на доставку к Луне 4,5 т грузов. Возможно, что он будет устанавливаться на сверхтяжелую ракету, которая разрабатывается компанией с 2012 года и должна совершить первый полет в 2021-м.

Источник: www.techinsider.ru

Лунная программа США. Часть 1. Предыстория.

Луна — небесное тело, которое издавна привлекало к себе внимание человечества. Про неё сложено немало песен, примет, мифов и фантастических произведений, а ореол таинственности и недоступности ещё с античных времён повышал и без того немалый интерес людей к единственному природному спутнику Земли .

Несмотря на относительную близость к нашей планете (356 000 км), технические возможности для посещения Луны появились только во второй половине ХХ века, когда бурное развитие аэрокосмических технологий позволило сначала изучить её при помощи автоматических аппаратов, а потом и произвести непосредственную высадку человека на поверхность. Но перед описанием Лунной программы было бы неправильно проигнорировать историю её создания, которая не менее увлекательна, чем сами полёты, поэтому в первой части я рассмотрю ранние этапы развития проекта Apollo и то, что им предшествовало.

Фактическим началом космической гонки между СССР и США стала оккупация разгромленной Германии в 1945 году, когда союзники принялись активно вывозить к себе захваченных специалистов, оборудование и документацию, имевших непосредственное отношение к разработкам Вермахта. Особый интерес для победителей, безусловно, представляла ракетная техника, поскольку боевое применение ракет Фау-2 на позднем этапе Второй Мировой войны подтвердило высокую эффективность и разрушительную способность этого вида вооружений.

Полный размер

Ракета Фау-2 на стартовом столе

Во второй половине 1940-х годов нараставшие идеологические противоречия между СССР и странами Запада стали причиной так называемой «холодной войны». Появление у американцев атомного оружия заставило СССР ускорить работы по созданию собственной атомной бомбы; одновременно с этим активно создавались средства доставки боеприпасов с ядерной боевой частью. Естественно, что и США, и СССР рассматривали баллистические ракеты в качестве одного из перспективных видов ядерных вооружений, поэтому ракетные технологии гитлеровской Германии лежали в основе космических программ по обе стороны Атлантики.

Первую победу в космической гонке одержал Советский Союз: 4 октября 1957 года ракета-носитель Р-7 вывела на орбиту Земли первый в мире искусственный спутник.

Ракета Р-7 на полигоне Байконур

Успех советского ракетостроения оказал сильное влияние на американскую космическую программу, в которой к тому времени работало немало немецких специалистов. Вопреки расхожему заблуждению, большинство этих сотрудников состояло из вольнонаёмных инженеров, приехавших в США из Западной Германии и работавших по персональным трудовым контрактам.

Первым космическим центром США стал городок Хантсвилл (штат Алабама), в котором расположился Редстоунский Арсенал — головное учреждение по разработке межконтинентальных баллистических ракет. Одним из руководителей этого центра (Агентство баллистических снарядов армии) стал Вернер Фон Браун — немецкий инженер, переехавший из Германии в США в рамках операции «Скрепка» (вербовка нацистских учёных для работы в США в обмен на свободу). Ранее он работал над проектом ракеты Фау-2.

Полный размер

Вернер Фон Браун (1964 год)

Хотя приоритет СССР в освоении космоса на тот момент был неоспоримым, Фон Браун заявил американскому военному руководству, что можно превзойти советские космические достижения путём разработки более мощных ракет, чем Р-7. Успешные запуски советских спутников в 1958 году убедили Министерство обороны США выделить финансирование на создание тяжёлой ракеты-носителя, которая впоследствии получила название «Сатурн».

Нужно уточнить, что в США космическая программа почти с самого начала была разделена на военную и гражданскую части, которые имели разный бюджет, разные схемы финансирования и относились к разным государственным структурам. Как показала практика, такая организационная схема оказалась весьма эффективной и в конечном счёте позволила Соединённым Штатам стать лидером космической гонки. Более подробно об этом будет написано во второй части.

Несмотря на пожелания президента Эйзенхауэра о мирном изучении космоса, первоначально проектирование тяжёлого носителя шло в соответствии с требованиями Военно-воздушных сил. Тем не менее, 29 июля 1958 года Национальный консультативный комитет по авиации был преобразован в NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства). С этого времени координация и финансирование работ по военному и гражданскому направлениям были разделены и не зависели друг от друга.

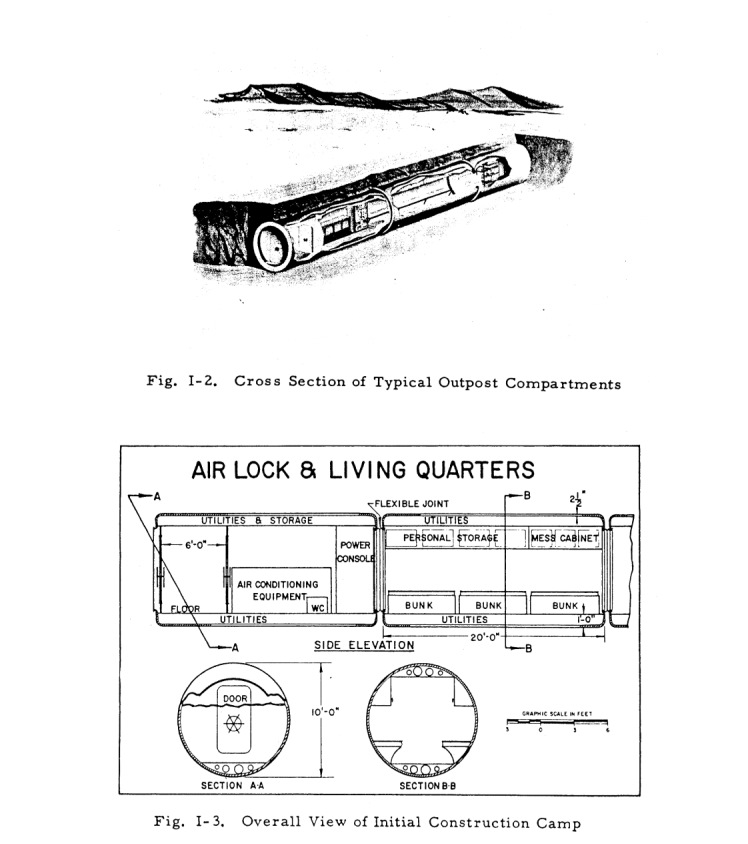

На рубеже 1950-х и 1960-х годов американские военные планировали несколько вариантов создания лунной базы. Одним из таких проектов являлся Horizon.

Проект Horizon представлял собой модульную конструкцию из секций цилиндрической формы, каждая диаметром 3 метра и длиной 6 метров.

Воздушные шлюзы и жилой блок Horizon

Предполагалось, что база будет построена под лунной поверхностью, а в качестве источника энергии должны были использоваться два ядерных реактора. Численность постоянного персонала станции Horizon проектировалась на уровне 10-20 человек. Одной из главных задач при проектировании являлась автономность, то есть, как можно более длительная эксплуатация базы без поддержки с Земли.

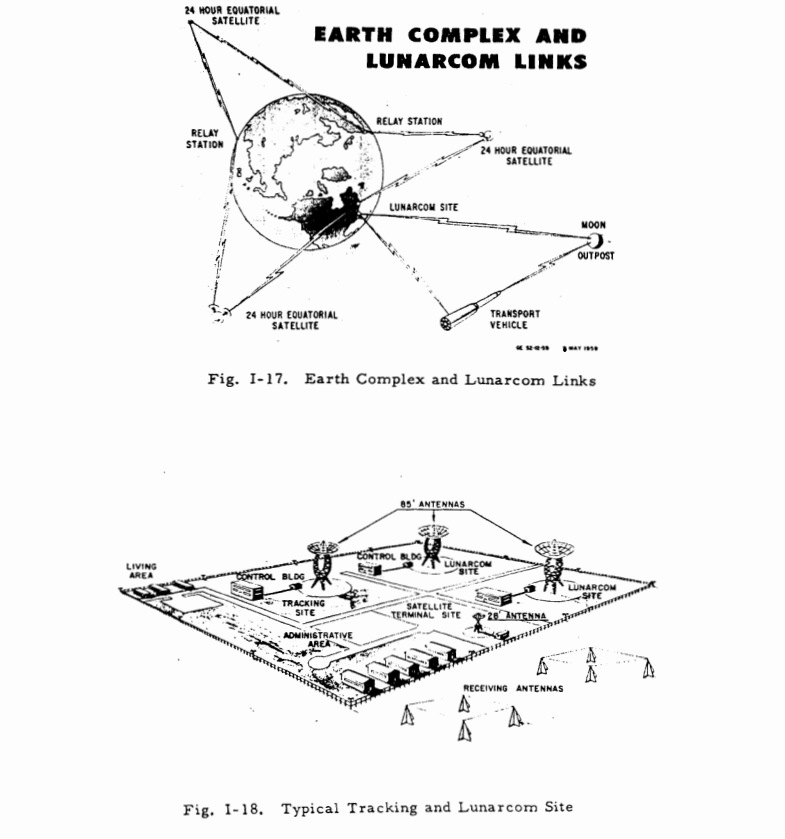

Схема взаимодействия с земными службами

Официальный документ так определял главные задачи лунной базы:

— демонстрация американского превосходства в космических технологиях;

— поддержка научных исследований;

— расширение возможностей космической разведки и наблюдения за космическим пространством;

— расширение и улучшение возможностей теле- и радиокоммуникаций;

— использование в качестве стартовой площадки для изучения дальнего космоса;

— разработка систем космической навигации и создание космических карт;

— спасательные или восстановительные операции в космическом пространстве.

Лунная база Horizon также имела лёгкое вооружение на случай предполагаемой атаки (противопехотные мины и ракеты Davy Crockett с ядерной боевой частью).

В рамках подготовки к созданию военной лунной базы и началось финансирование тяжёлых ракет-носителей семейства «Сатурн». Однако огромные финансовые затраты, которые потребовались бы при реализации Horizon, заставили США отказаться от проекта. Тем не менее, работы над «Сатурном» не прекращались, потому что для них планировали и другие задачи.

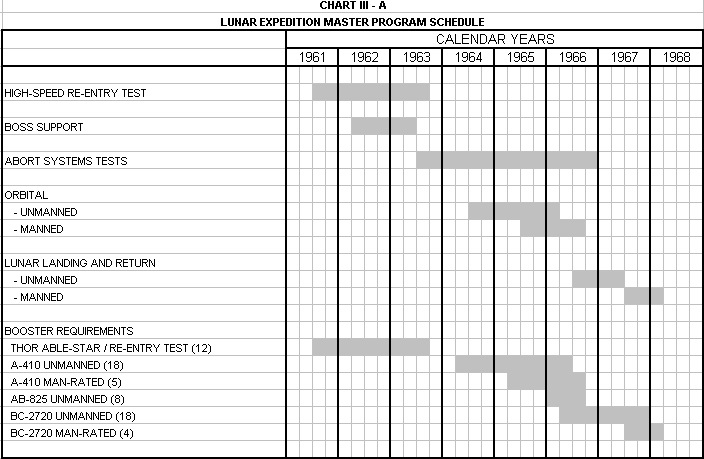

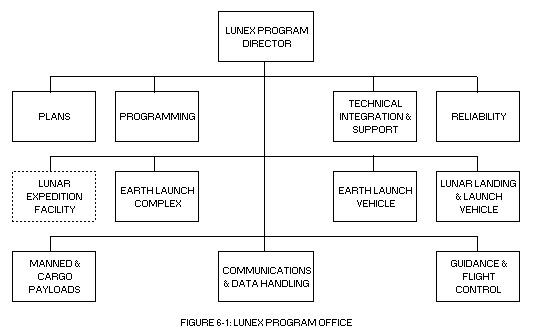

Ещё одним американским военным проектом колонизации Луны стал Lunex. Этот проект создавался в 1958-1961 годах и его можно считать прообразом будущих экспедиций программы Apollo.

Концепция пилотируемого корабля Lunex

План предусматривал не только пилотируемый облёт Луны с посещением её астронавтами, но и сооружение базы под поверхностью. В проекте указывалась численность постоянного персонала станции — 21 человек.

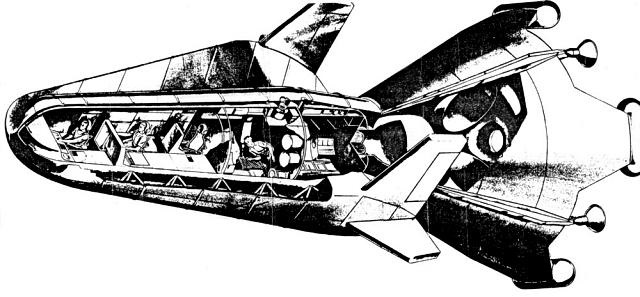

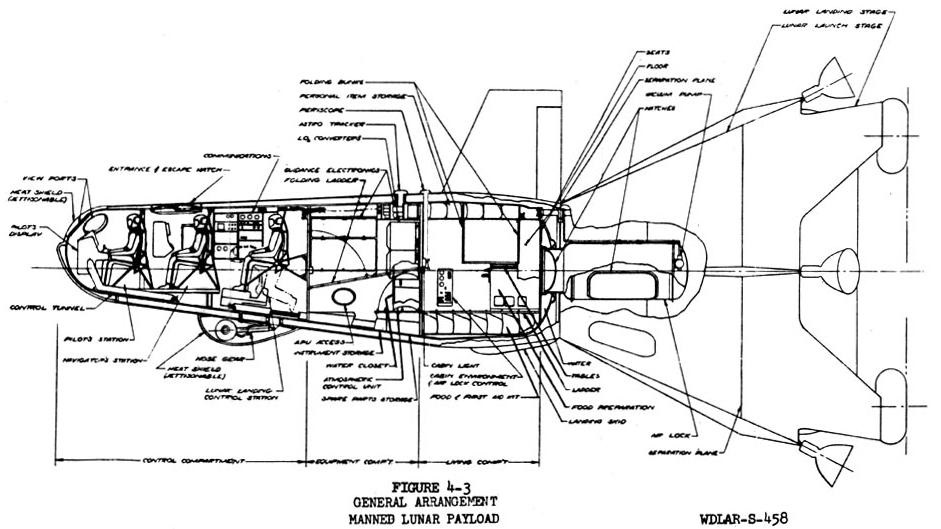

Пилотируемый корабль Lunex

Нужно заметить, что отдельные элементы транспортной системы Lunex легли в основу дальнейших проектов NASA, таких, как Space Shuttle. Кроме того, советская лунная программа (ЛЗ) также заимствовала ряд технических решений Lunex (выбор места посадки при помощи автоматических зондов, установка специальных транспондеров в районе посадки при помощи грузовых беспилотных кораблей для обеспечения точности, методы основной лунной посадки).

Пилотируемый корабль Lunex (вид сбоку)

Как показала экспертиза в 1959-1960 годах, проект Lunex, оставаясь сложной и трудоёмкой задачей, мог быть реализован при существовавшем тогда технологическом уровне страны. Поэтому нет ничего удивительного в том, что был составлен чёткий график исполнения работ:

Апрель 1965 года — первый пилотируемый орбитальный полёт (3 человека)

Июль 1966 года — первая посадка на Луну беспилотного грузового корабля

Сентябрь 1966 года — пилотируемый облёт Луны

Август 1967 года — пилотируемая посадка на Луну и возвращение

Январь 1968 года — создание постоянно действующей пилотируемой миссии на Луне.

График полётов

Объём финансирования Lunex в соответствии со сметой должен был составить около 8 миллиардов долларов.

Однако и этот проект не был одобрен (возможно, из-за серьёзной военной составляющей), хотя опыт работ по нему и был использован в реализованной впоследствии программе Apollo.

Общая схема управления Lunex

После избрания Джона Кеннеди на пост президента США в 1960 году темпы работ по космическим программам ускорились, а финансирование увеличилось. В 1961 году, после очередного советского успеха с запуском человека на орбиту, президент заявил, что американцы высадятся на Луну к концу десятилетия, в том же году была окончательно определена концепция Лунной программы. И вот на этом этапе следует остановиться подробнее.

Дело в том, что в самом начале 1960-х годов внутри NASA шли споры о выборе вариантов пуска к Луне, массе пилотируемого комплекса, да и о самой схеме полёта в целом. В июле 1961 года был организован специальный комитет, отвечавший за выбор технических решений программы и ракеты-носителя. В обсуждениях принимали участие представители ведущих ракетных центров США — Космического центра Маршалла, Космического центра Джонсона, а также различных авиационных корпораций.

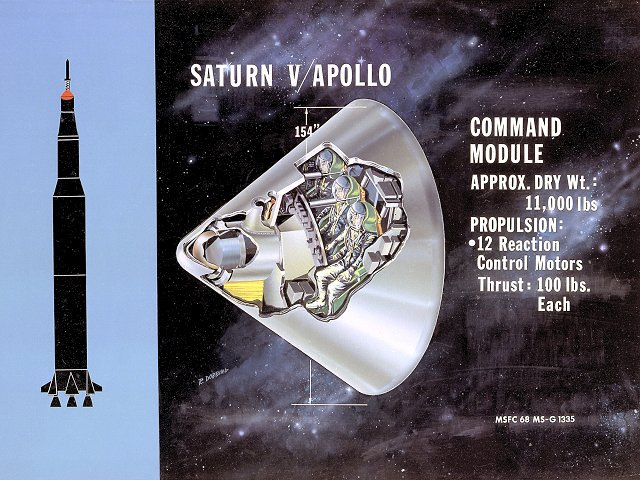

По одному из предложенных вариантов, полёт должен был быть бесстыковочным: пилотируемый корабль отделяется от носителя на земной орбите и движется к Луне, затем осуществляет посадку на поверхность и отправляется обратно к Земле. Недостатком этого способа была необходимость увеличения массы корабля из-за дополнительного запаса топлива, которое потребовалось бы на взлёт с Луны. Для реализации этой идеи нужно было вывести на орбиту Земли 180 тонн полезной нагрузки, а отправить к Луне — 68 тонн. При этом ракета-носитель должна была иметь стартовую массу 6 000 тонн. На создание такой ракеты потребовалось бы около 10 лет, поэтому данный вариант был сразу отклонён.

Другую схему полёта выдвигали специалисты Центра Маршалла. Она заключалась в двухпусковом старте: на орбиту Земли выводится беспилотная разгонная ступень, которая стыкуется с пилотируемым кораблём для перекачки окислителя (водорода) в бак третьей ступени. После этого лунный корабль должен был стартовать к Луне.

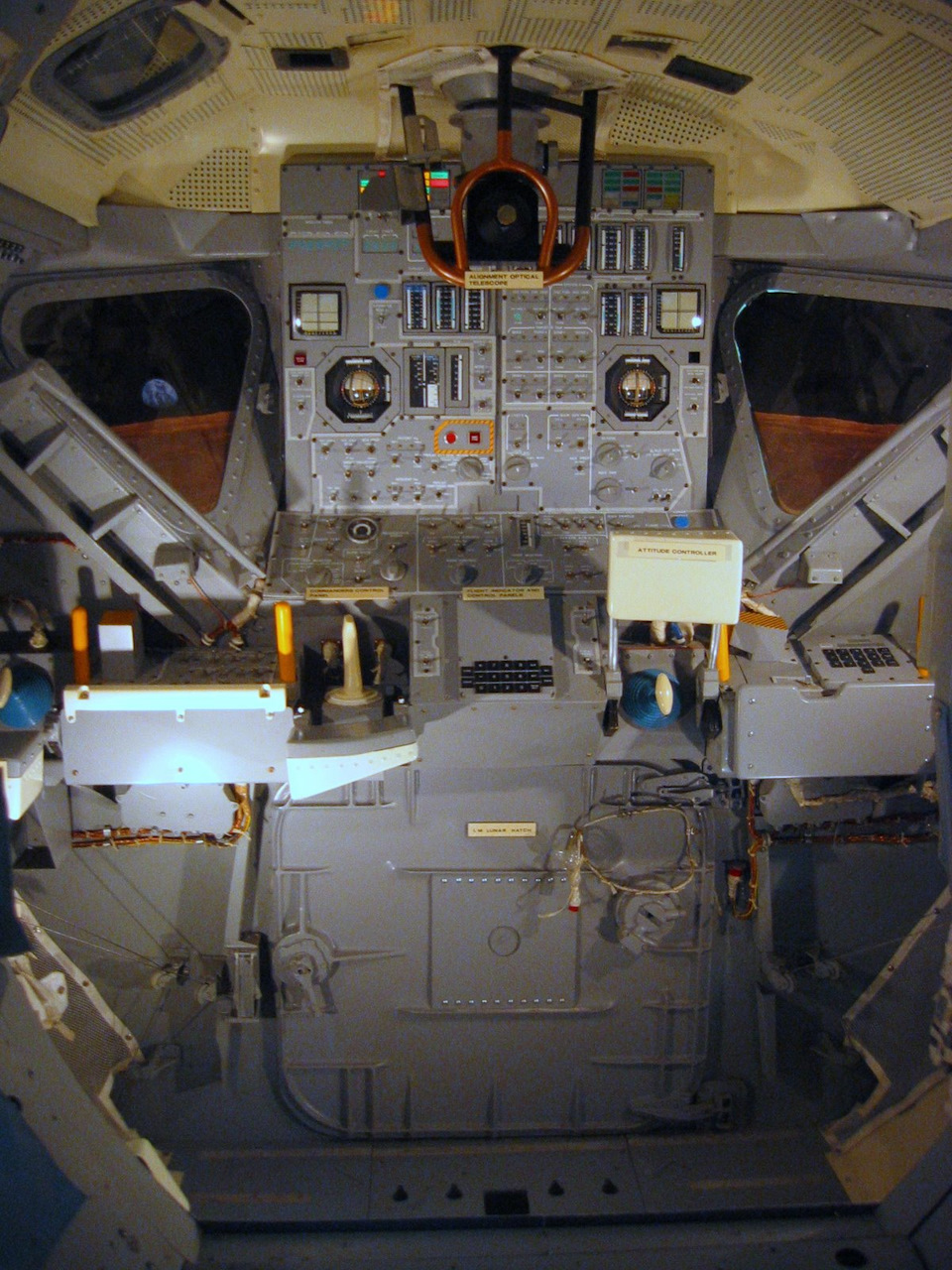

В Хьюстоне представили собственный проект полёта к Луне, его суть сводилась к модульной конструкции лунного корабля. По замыслу разработчиков, лунный космический корабль состоял из двух модулей, первый из которых был командным, а другой — посадочным. Командный модуль, рассчитанный на трёх человек, предназначался для полёта от Земли к Луне, а во время прилунения в нём находился один астронавт, который контролировал действия экипажа «лунного такси» (так назвали посадочную кабину, которая отделялась от командного модуля и совершала посадку на лунную поверхность).

Полный размер

Командный модуль Apollo 8

Командный модуль в разрезе

Полный размер

Лунная кабина

Полный размер

При данной схеме полёт выполнялся следующим образом: пилотируемый корабль выводится на орбиту искусственного спутника Луны, после чего два астронавта переходят из командного модуля в лунную кабину, отделяются от него и осуществляют прилунение. После завершения миссии «лунное такси» стыкуется с командным модулем, астронавты возвращаются на него, а посадочная часть снова отделяется и падает на поверхность Луны. Командный модуль стартует к Земле с тремя астронавтами на борту при помощи собственных двигателей.

Такими были три основных варианта реализации Лунной программы. Из оставшихся к 1962 году двух вариантов наиболее привлекательным для NASA оказался однопусковый вариант (№3). Вернер Фон Браун, назначенный руководителем работ по разработке ракет-носителей «Сатурн», также придерживался данной схемы, тем более, что наземные испытания ракеты «Сатурн-5» доказали надёжность и безопасность её конструкции.

5 июля 1962 года NASA официально объявила, что третий вариант является единственным безопасным и экономичным и позволяет реализовать миссию в срок до 1970 года. Но, несмотря на такое заявление, многие специалисты сомневались в оптимальности и экономичности выбранной схемы. И только в 1963 году, после начала лётных испытаний «Сатурн-5», большинство учёных и инженеров окончательно убедилось в правильном выборе полётной схемы. В том же году «Сатурн-5» был документально заявлен в качестве носителя для программы Apollo.

Источник: www.drive2.ru