Как рассчитать финансовую модель программы лояльности

Для начала нужно определиться с моделью программы лояльности, примеры которых мы будем разбирать в статье. Наша статья больше касается аналитических вопросов, поэтому мы не будем подробно останавливаться на том, как выбрать тип программы лояльности, но приведём список возможных вариантов.

Типы программ лояльности

- Начисление баллов — за каждую покупку клиент получает баллы, которые потом может потратить.

- Получение кешбэка — то же самое, что с баллами, только за покупки клиенты получают кешбэк: обычно в виде купона на какую-то сумму, которую можно использовать исключительно у того же ритейлера.

- Карточки с отметками — при первой покупке клиент получает карточку, и при каждой следующей на неё ставятся штампики, наклеиваются стикеры или пробиваются дырочки. Когда карточка заполнена, покупатель получает либо вознаграждение, либо карточку со скидкой.

- Многоуровневая система скидок — при достижении определённых сумм покупок клиент получает новый статус. Выше статус — больше скидка.

- Вознаграждения у партнёров — за покупки клиент получает скидки/баллы, которые может использовать у партнёров бренда.

- Платные бонусы — клиент платит за то, чтобы участвовать в программе лояльности. За оплату получает быструю/бесплатную доставку, дополнительные скидки и т. д.

- Комбинация вознаграждений — такие программы называют гибридными. Например, балльная система + многоуровневая система, когда в зависимости от уровня за покупки начисляется разное количество баллов: выше уровень — больше баллов.

- Немонетарные вознаграждения. Лояльные клиенты получают нематериальные бонусы. Например, встречу с капитаном для постоянного пассажира авиакомпании.

В статье разбираем расчёты для варианта 4 из списка, в котором скидка растёт в зависимости от накопленной суммы покупок.

СИСТЕМА МОТИВАЦИИ: ТОП-3 практики из США | Стимулирование персонала

Собрать данные за предыдущие периоды

Программы лояльности существуют, чтобы стимулировать клиентов покупать больше. Если без программы лояльности они купили бы на 3 600 рублей, а с программой — на 4 000, компания на этом зарабатывает. Но бывает так, что программу лояльности посчитали и внедрили, но не понятно, почему люди покупают: то ли потому что они и так лояльны и готовы покупать, то ли программа лояльности действительно их стимулирует.

Поэтому в расчётах важно построить два прогноза:

- Какими бы были продажи без программы лояльности.

- Какую прибавку к продажам даст программа лояльности.

Для этого нужны ретроспективные данные о продажах.

В первую очередь надо проанализировать, как идут продажи без программы лояльности — выгрузить данные и изучить их.

Особенности продаж при подготовке программы лояльности

- Продажи в онлайне и офлайне могут отличаться. Придётся отдельно выгружать данные о покупках в интернет-магазине и в оффлайн-магазинах. Если, конечно, у клиента есть и то, и другое. Считать программу лояльности нужно отдельно для офлайна и онлайна.

- Важны данные не только о покупках, но и о клиентах. Поскольку программа лояльности нацелена на мотивацию покупателей, неправильно считать только количество проданных юнитов. Надо собирать данные о клиентах, о том, как они покупают, на какие суммы, сколько раз и за какой срок, сколько из них возвращаются. В онлайне с этим обычно нет проблем, а в офлайне далеко не все данные о покупках привязаны к покупателям.

- Скорее всего, данные придётся обрабатывать, и вряд ли вы получите их в идеальном виде: дублирование покупок или слишком большие суммы от оптовиков — всё это придётся чистить.

Изучить поведение покупателей

Данные собрали и почистили. Дальше можно получить из них ценную информацию:

LTI — протокол интеграции учебных инструментов

- общее количество клиентов;

- количество лояльных, которые покупали больше одного раза, и количество «одноразовых» клиентов;

- на какие суммы покупают клиенты.

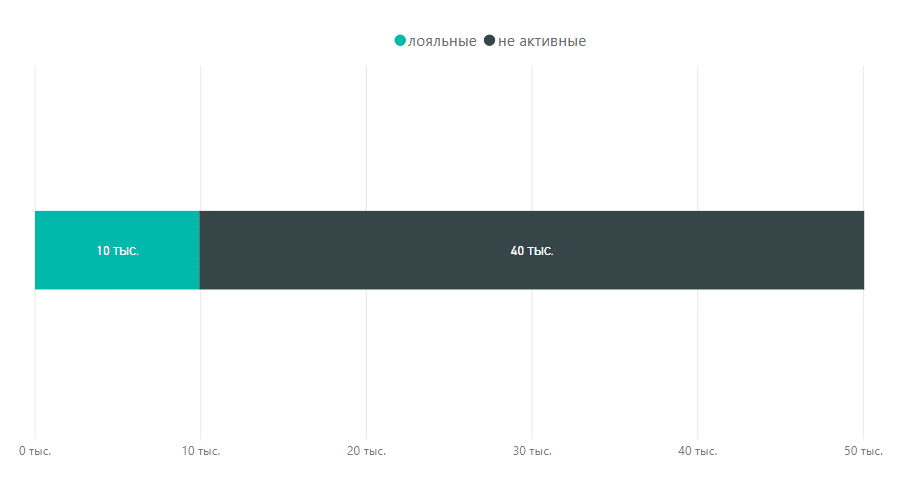

Для наглядности мы собрали вот такую диаграмму в Power BI. На ней видно соотношение лояльных клиентов и «одноразовых»:

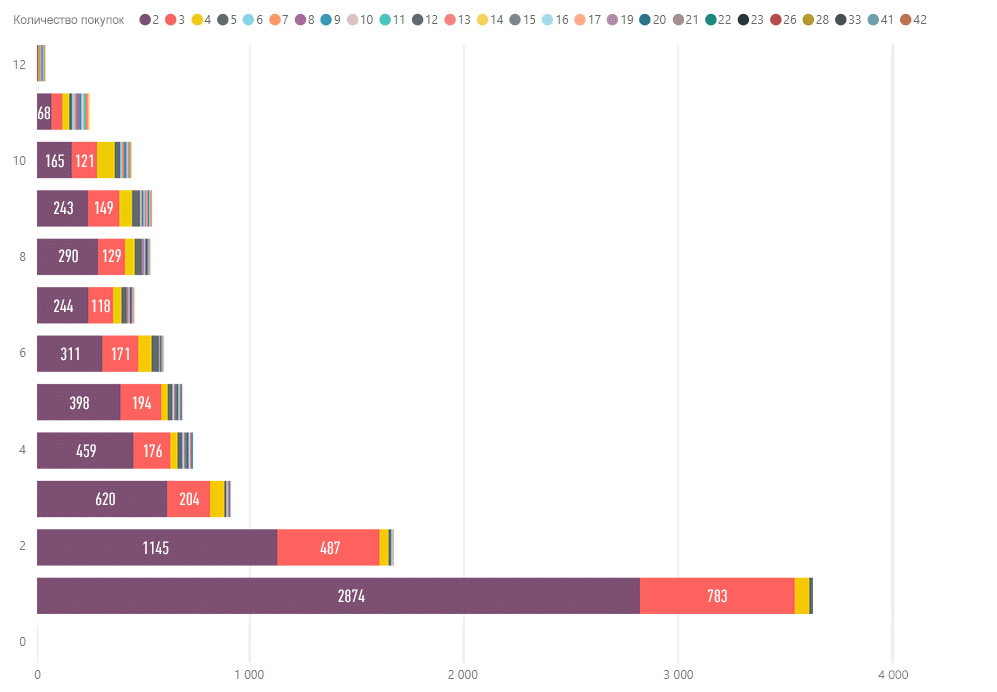

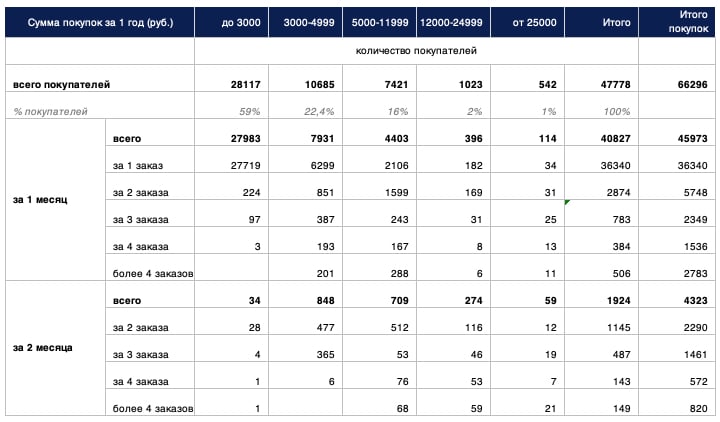

А потом более пристально рассматриваем лояльных: на какие суммы покупают, сколько раз, в какие сроки:

По вертикали здесь — период, за который клиенты совершали покупки. Цифры на столбце и его длина означают количество клиентов, цвет — количество покупок.

Как понимать эту диаграмму:

- 2 874 клиента совершили две покупки за один месяц, 783 клиента — три покупки за один месяц;

- 1 145 клиентов совершили две покупки за два месяца, а 487 — три покупки за два месяца;

- и так далее.

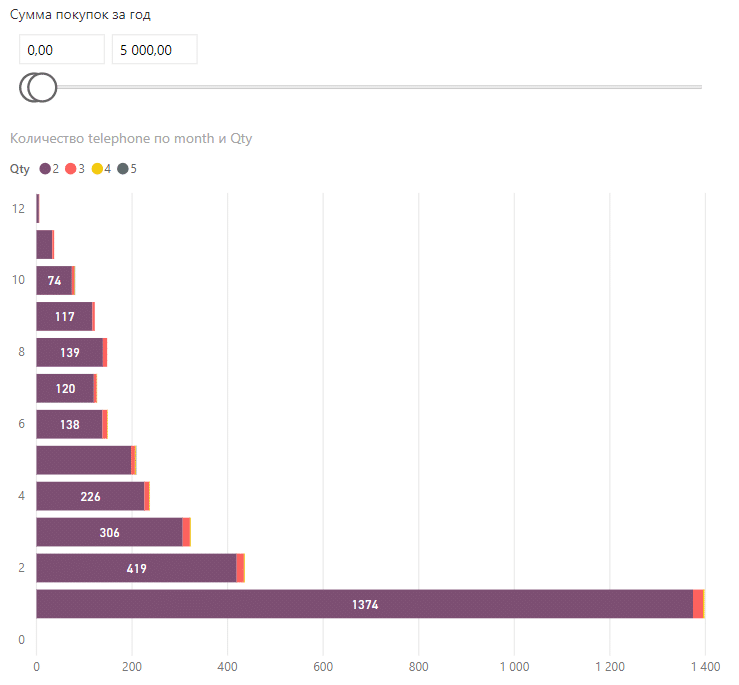

Суммы покупок можно было задавать отдельным фильтром:

Затем эти данные перекладываем в таблицу, но об этом — позже.

Следите за эффективностью вашего маркетинга. Закажите

На основе данных построить прогноз без программы лояльности

Прогноз отвечает на вопрос «Как будут выглядеть продажи, если оставить всё как есть?» В нашем случае продажи в офлайне росли, а в онлайне падали. На тенденцию прошлого года накладываем данные о лояльных /«одноразовых» клиентах и суммах покупок и получаем прогноз на следующий год:

В этом пункте нюанс такой: нужно учитывать тенденцию прошлого периода и сезонность. Нельзя рассчитывать программу лояльности, предполагая, что продажи будут расти. Надо смотреть на реальные цифры и строить прогноз, исходя из них.

Предположить модель программы лояльности

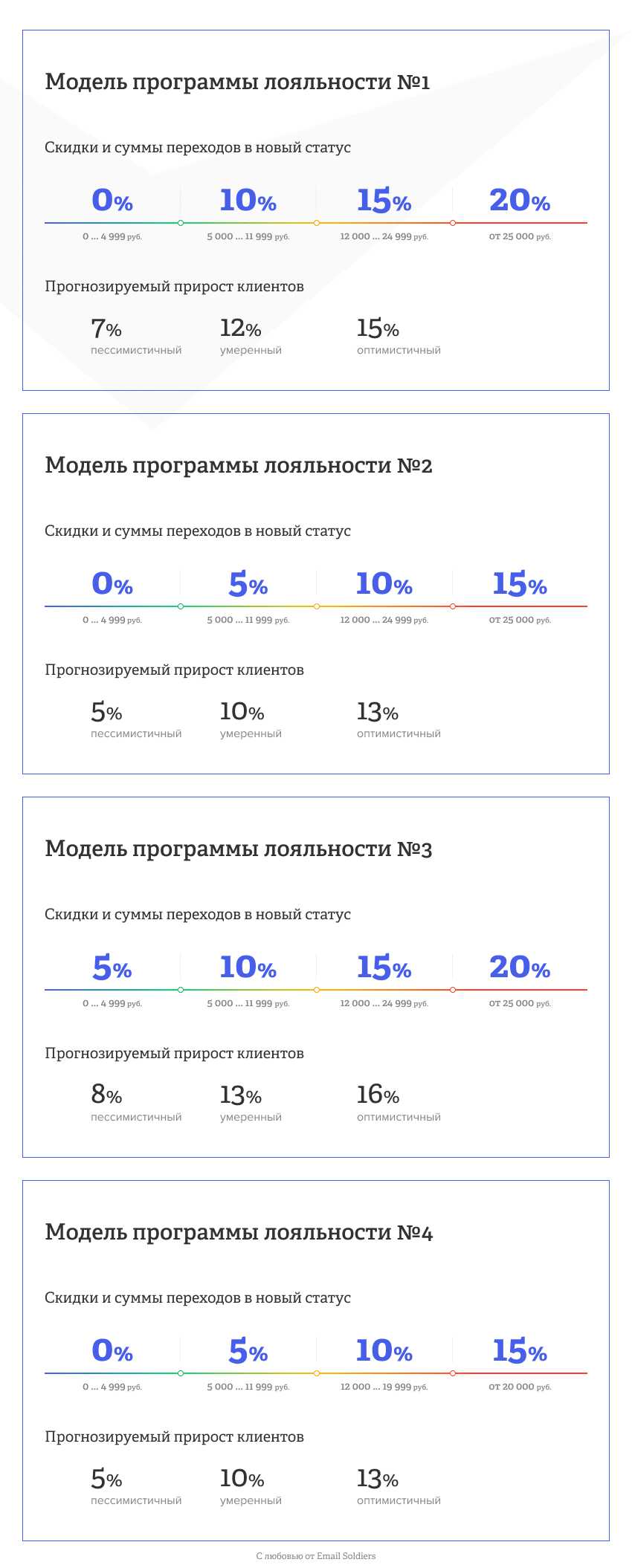

В начале работы, когда мы ещё не знаем, какую программу выберем: какой тип, как будут начисляться скидки и при каких условиях, — надо что-то предположить, иначе считать будет нечего. В нашем примере — тип, когда скидка растёт в зависимости от суммы покупок. Для него мы предположили четыре модели начисления скидок.

Но, как мы уже говорили, нельзя исходить только из предположения, что продажи будут расти, а новые клиенты — приходить толпами. Поэтому мы предположили три варианта прироста клиентов: пессимистичный, умеренный и оптимистичный. Но, возможно, что количество новых клиентов будет зависеть от скидки. Поэтому эти прогнозы менялись в зависимости от модели начисления скидки.

Мы считали 4 модели программы лояльности в трёх вариантах (пессимистичный, умеренный, оптимистичный) отдельно для офлайна и онлайна:

Скидки: 0, 10, 15, 20%;

суммы перехода в новый статус: 0–4 999, 5 000–11 999, 12 000–24 999;

пессимистичный, умеренный и оптимистичный прогнозы: 7, 12, 15%.

Скидки: 0, 5, 10, 15%;

суммы перехода в новый статус: 0–4 999, 5 000–11 999, 12 000–24 999;

пессимистичный, умеренный и оптимистичный прогнозы: 5, 10, 13%.

Скидки: 5, 10, 15, 20%,

суммы перехода в новый статус: 0–4 999, 5 000–11 999, 12 000–24 999,

пессимистичный, умеренный и оптимистичный прогнозы: 8, 13, 16%.

Скидки: 0, 5, 10, 15%;

суммы перехода в новый статус: 0–4 999, 5 000–11 999, 12 000–19 999;

пессимистичный, умеренный и оптимистичный прогнозы: 5%, 10%, 13%.

Но примеры мы, конечно, будем приводить только для одной модели — в онлайне.

Посчитать, сколько клиентов уже находятся на предполагаемых статусах программы лояльности

У нас есть данные о клиентах и покупках и модель программы лояльности. Теперь нужно переложить данные на программу лояльности. Собираем таблицу и рассчитываем, какой процент клиентов уже находится на определённых статусах программы лояльности и как этот процент будет меняться по месяцам:

На самом деле значения в ней рассчитаны на 12 месяцев, но здесь показаны только два, чтобы не грузить вас лишней информацией. Главное, на что надо обратить внимание, — проценты клиентов в разных статусах. Статусы начинаются с 5 000 рублей, но до 3 000 мы считали тоже, потому что при покупке на 3 000 покупатель получает подарок.

Посчитать, сколько клиентов легко мотивировать на переход в новый статус

Следующий шаг — проверить, сколько клиентов находится на пограничных значениях статусов. Это те покупатели, кому нужно докупить совсем немного до подарка или перехода в новый статус. То есть, если клиент уже купил на 2 800 рублей, то допродать ему ещё что-нибудь до 3 000 будет легко — доплати всего 200 рублей и получишь подарок. Это мы и называем пограничными значениями.

Но одно дело, когда клиент купил на 700 рублей. Тогда вряд ли вы сможете убедить его купить ещё на 2 300 рублей ради подарка. Зато, если он купил на 23 000 рублей, то купить ещё на 2000 и получить скидку побольше для него не так сложно.

Поэтому для разных статусов считаем разные пограничные значения. Для первого статуса, который начинается с 5 000 рублей, пограничных значений несколько: мы определяем долю клиентов, которые находятся в диапазонах сумм 3 500–3 999 рублей, 4 000–4 499 рублей, 4 500–4 999 рублей. Для последнего статуса, начинающегося с 25 000 рублей, диапазон один — 21 000–24 999 рублей.

Спрогнозировать аплифт от программы лояльности

А здесь статья начинает напоминать фильм «Волк с Уолл-Стрит». Смотришь-смотришь, сюжет наполнен множеством событий, тебе уже кажется, что кино подходит к концу, а потом — раз — и сцена крушения вертолёта, с которой фильм начинался. И ты понимаешь, что всё это время смотрел предысторию.

Так вот — всё, что было описано до настоящего момента, было предысторией к главной цели — расчёту аплифта. То есть, того, какую прибавку к обороту даст программа лояльности.

Нюансы при расчёте аплифта

- Надо вычитать цену подарка и скидку. Например, вы доводите клиента с покупкой на 2 030 рублей до 3 000 рублей, стимулируете его подарком. Происходит это в онлайне. Он потратил на 970 рублей больше, чем без программы лояльности. Но и вы потратили деньги на подарок и доставку. В нашем примере стоимость подарка не более 5% (к данному чеку — 150 рублей) от покупки, стоимость доставки — 350 рублей. Чтобы посчитать аплифт к чеку, надо вычесть 350 и 150 рублей из 970 рублей = 470 рублей. 470 рублей от 2 030 = 23% — аплифт к чеку.

- Средний чек допродажи будет меньше, чем общий средний чек. Аплифт рассчитывается, исходя из чека допродажи, а не среднего чека. То есть, важно не то, на какую сумму купил покупатель, а какую сумму он потратил дополнительно, чтобы перейти в новый статус. Дополнительные траты, ясное дело, будут меньше, чем трата на покупку. Мы считали средний чек допродажи как 80% от общего среднего чека.

Расчёты по месяцам выглядели так:

Левые таблицы вспомогательные, в них — распределение клиентов по статусам. В правых — распределение клиентов в близких к статусам значениях. В зависимости от того, к какому статусу и насколько близко они находятся, мы предполагаем разную конверсию в переход в новый статус.

Средний чек допродажи, как уже говорили, считаем за 80% от обычного среднего чека. Из него вычитаем стоимость подарка, процент скидки, а в онлайне ещё и доставку.

Количество клиентов на разных шагах близости к новому статусу умножаем на средний чек и на предполагаемую конверсию. Получаем сумму, на которую сможем допродать — аплифт.

Как мы это считали

Всё это мы рассчитывали:

- для четырёх моделей программы лояльности;

- трёх прогнозов привлечения новых клиентов (пессимистичный, умеренный, оптимистичный);

- отдельно для офлайна и онлайна;

- 12-ти месяцев на каждую модель, отдельно по новым и лояльным;

- отдельно — для категории клиентов до 3 000 рублей, они считались сразу за год, не по месяцам.

Получилось 312 таблиц в экселе.

Это были расчёты по месяцам. Но чтобы выбрать оптимальную модель программы лояльности, надо собрать все данные в годовой прогноз. Так что для каждой модели ПЛ мы суммировали эти значения и составили прогноз на год в пессимистичном, умеренном и оптимистичном варианте. И сравнили с прогнозом без программы лояльности.

В этой таблице данные по офлайн и онлайн суммированы

Выбрать оптимальную модель

А дальше, если вы считали несколько моделей, остаётся только выбрать оптимальную: наибольший аплифт при наименьших затратах на поощрения клиентов.

В наших расчётах выигрывает вот такая:

Скидки 0%, 10%, 15%, 20%, при суммах 5 000 рублей, 12 000 рублей и 25 000 рублей.

Напутствие

Мы описали только один вариант расчёта только для одного типа программы лояльности. С другими типами будут другие сложности, но принципы везде одни и те же:

- Расчёты должны быть максимально скрупулёзными.

- Рассчитывать программу лояльности надо на реальных данных, учитывая тенденции продаж предыдущего периода.

- В онлайне паттерны отличаются от офлайна, считать модель ПЛ надо по отдельности.

- Надо учитывать цену подарков, которые мотивируют на переходы в новые статусы, а в онлайне, может быть, придётся учитывать ещё и доставку;

- После расчёта финмодели работа не заканчивается, поскольку любой прогноз — это гипотеза. Внедряем, проверяем, как работает, сбываются ли прогнозы. Возможно, что-то изменится, поэтому потребуется изменить и саму модель.

Узнавайте об обновлениях блога Email Soldiers первым

Спасибо!

Осталось подтвердить подписку — кликнуть по кнопке в письме, которое мы вам отправили.

Следите за обновлениями в соцсетях или получайте их от нашего телеграм-бота

Похожие статьи

Чтобы карточки товаров на маркетплейсах попадали в топ выдачи, необходимо соблюдать несложные правила при их заполнении. Эксперты сервиса «Кактус» рассказывают, что нужно .

Работы с данными клиентов можно оптимизировать. Рассказываем, как делаем это с помощью объектных моделей.

Проанализировали клиентов крупного заказчика, провели ретроспективный анализ, выбрали метрики — чтобы клиент не ошибся в выборе подходящей модели ПЛ.

- Об агентстве Академия Контакты

- Email-маркетинг для ecommerce Email-маркетинг под ключ Дизайн и вёрстка email-рассылок

- Бизнес-аналитика Контент-маркетинг Лидогенерация

- Кейсы Блог Вакансии

Источник: emailsoldiers.ru

Мотивация для топ-менеджеров. Зачем выбирать LTIP

Как создать долгосрочную мотивацию для топ-менеджера – сделать так, чтобы он, как и собственник, был заинтересован в долгосрочном развитии компании? Как показывает практика, ежегодные бонусы не всегда помогают выстроить подходящую систему мотивации. Их расчет обычно привязан к краткосрочным целям.

Получается, что в приоритетных задачах топ-менеджера не значатся такие дела, как внедрение инноваций, запуск нового товара и оптимизация бизнеса. Он не получит за это никаких вознаграждений. Зачем ему выкладываться и работать над тем, что собственники увидят только спустя годы?! Ниже мы расскажем: как собственнику заинтересовать наемного топ-менеджера на долгосрочную перспективу.

1. Базовые бонусы

Базовые бонусы для топ-менеджера должны быть не ниже половины оклада. При меньшей сумме, едва ли можно ожидать хороших результатов. Также лучше выплачивать бонус не разово, а в рассрочку – допустим, на три года. Рассрочка может быть в соотношении: 70/20/10.

Бонус за второй и третий год рекомендуется исчислять из новых доходов, в этом случае топ будет прикладывать больше усилий, работая над долгосрочными проектами. Чем больший период времени охватывает стратегия развития компании, тем лучше. Некоторые компании выстраивают бонусную систему на пять лет вперед. Получается, что размер рассроченного бонуса будет даже превосходить разовую единовременную выплату – при условии, что проект станет доходным.

2. «Золотой парашют»

«Золотой парашют» — это компенсация, которая выплачивается в случае увольнения. Обычно «золотой парашют» составляет три годовых оклада топ-менеджера. Смысл в том, что если собственники хотят продавать или реструктуризировать компанию, то на эти цели необходим замотивированный гендиректор.

А как этого добиться, если обычно на рынке труда все с подозрением относятся к тому, кто только что лишился своей высокой должности. Следовательно, гендиректор будет делать все возможное, чтобы оттянуть сделку продажи и сохранить свое рабочее место. В этом случае «золотой парашют» является своего рода спасательным кругом. «Золотые парашюты» применялись для топов РАО «ЕЭС России», что помогло компании безболезненно провести реструктуризацию.

Мы помогаем собственникам налаживать отношения с топ-менеджерами – в том число предлагаем различные мотивационные программы.

3. Большие пенсионные отчисления

Если вы делаете дополнительные пенсионные отчисления, то это значит, что вы беспокоитесь о дальнейшей жизни своего топ-менеджера. Более того, компания не только беспокоится о топ-менеджерах, но и применяет психологический рычаг влияния на своих сотрудников. 4.

LTIP — Long Term Incentive Plan (долгосрочный план получения вознаграждения) Пожалуй, самый актуальный способ стимулирования на Западе, который не так давно набирает обороты у нас тоже. Главные трендсеттеры данной мотивации – Facebook, Amazon и Alphabet. LTIP подталкивает руководителей к решению задач, связанных с долгосрочными целями. LTIP предусматривает, чтобы денежные бонусы были разбиты по частям на несколько лет вперед. В последнее время в рамках LTIP получили широкое распространение опционные программы, когда топ-менеджерам предлагают купить акции компании по заниженной цене.

Например, у нас в России опционная программа применяется для топов в «Ростелекоме». Цены на акции для «своих» на 65% ниже, чем для остальных. Так собственники мотивируют топ-менеджеров на реализацию долгосрочных целей по развитию бизнеса.

Мы подберем для вас эффективные инструменты мотивации как для топ-менеджеров, так и рядовых сотрудников

Кстати, топ-менеджер может купить акции только в том случае, если заслужил доверие собственников и успешно проработал в компании около двух лет. Важно не забыть прописать этот нюанс в контракте.

Если ваша компания не является публичной, тогда вы можете применять фантомные опционы. Суть та же, как в классических опционах, только топ-менеджеру не предлагают выкупать реальный пакет акций — выплачивается разница между стоимостью данного пакета в начале и конце отчетного периода. Разумеется, выплаты осуществляются при условии, что компания развивается, и ее доходы растут. Если доходы компании не растут, тогда СЕО ничего не получает.

Есть три метода расчета бонуса LTIP:

1. Total Shareholder Returns (TSR) – общий доход акционеров. Он вычисляется по формуле: TSR=((SP1 –SP0 +D)/SP0)x100(%), где: SP1 – стоимость акции в конце периода;

SP0 – стоимость акции в начале периода;

D – дивиденды. 2. Earnings per Share (EPS) – прибыль с каждой акции. Формула следующая: EPS=(IN –DP)/SA, где: IN – нераспределенная прибыль;

DP – дивиденды по привилегированным акциям;

SA – средневзвешенное число обыкновенных акций в обращении за отчетный период. 3. Free Cash Flow (FCF) – свободный денежный поток. Формула: FCF = NCF – CapEx,

где: NCF – чистый денежный поток;

CapEx – капитальные расходы.

5. Здравый смысл

Источник: bgoal.ru

Формирование дискретных lti-объектов

Теория автоматического управления в среде MATLAB: учеб. пособие / В. И. Будин, Ф. В. Дремов. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 127 с.: ил. 36, табл. 7. Библиогр.: 9 назв.

Излагаются функциональные возможности системы MATLAB с ее основными приложениями Control System Toolbox и Simulink, которые ориентированы на решение задач теории автоматического управления. Материал сопровождается значительным количеством примеров. Приводятся контрольные вопросы и упражнения для самостоятельного решения.

Для студентов технических вузов всех форм обучения, изучающих дисциплину «Теория автоматического управления» по программам направлений бакалавриата «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Электроэнергетика и электротехника (профиль — Электропривод и автоматика промышленных установок)». Может быть также полезно при выполнении выпускных квалификационных работ по данным направлениям.

Рецензенты: зам. начальника кафедры АРЭО ВУНЦ ВВС «ВВА»

к.т.н. Алексеев Э.О.;

доцент кафедры «Электромеханика и промышленная

автоматика» Сф СамГТУ к.т.н. Горшков Р.Г.

Ó В. И. Будин, Ф. В. Дремов, 2014

Ó Самарский государственный

технический университет, 2014

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемое учебное пособие написано в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта для высшего профессионального образования к уровню подготовки бакалавров направлений «Автоматизация технологических процессов и производств» и «Электроэнергетика и электротехника» по дисциплине «Теория автоматического управления» с целью самостоятельного изучения пакета научно-инженерских расчетов MATLAB и его практического применения для решения задач анализа и синтеза автоматических систем, в том числе, освоение способов построения моделей динамических объектов и систем непрерывного и дискретного управления в среде MATLAB, формирование устойчивых навыков использования функций и команд приложений пакета MATLAB для исследования и проектирования систем автоматического управления во временной и частотной областях, освоение методов машинного моделирования нелинейных систем и их параметрическая оптимизация с использованием Simulink.

Данное пособие является дополнением к учебникам по теории автоматического управления и имеет практическую направленность. Особенно оно полезно студентам при выполнении дипломного проекта и курсовых работ, связанных с проектированием автоматических систем.

В пособии основной упор делается на получение и закрепление устойчивых навыков применения MATLAB: в каждом разделе приводится большое количество примеров, иллюстрирующих использование функций и команд MATLAB; в практической части каждой темы предлагается самостоятельное выполнение значительного количества заданий; каждая глава заканчивается объемным дополнительным упражнением и контрольными вопросами.

Начинать изучение материала пособия целесообразно с первой главы, т.к. он выстроен в соответствии с принципами последовательного перехода от известной информации к новой, от простого материала к более сложному, что позволяет наиболее быстро получить практические навыки даже начинающему пользователю MATLAB, не имеющего опыта работы в этой среде. При этом рекомендуется использовать все версии MATLAB выше 7.1, т.к. интерфейс среды более ранних версий пакета несколько отличается, что может вызвать некоторые затруднения при выполнении заданий и упражнений.

ВВЕДЕНИЕ

Развитие теории автоматического управления (ТАУ) в последнее десятилетие показывает, что наиболее эффективные методы анализа и синтеза автоматических систем ориентированы на использование ЭВМ. В инженерной практике среди математических компьютерных систем наибольшее распространение получил пакет MATLAB, который имеет значительное количество специальных приложений (Toolbox) для решения задач исследования и проектирования систем автоматического управления (САУ). Среди них можно особо выделить Control System Toolbox и Simulink. Эти приложения являются основным инструментом специалистов в области машинного анализа и синтеза автоматических систем. В большинстве зарубежных изданий по ТАУ среда MATLAB используется как средство решения сложных с вычислительной точки зрения задач, встречающихся при проектировании САУ, в том числе создание математических моделей объектов и систем в целом, их преобразование, расчет динамических процессов и определение точности в установившихся режимах работы систем регулирования.

Следует отметить, что современная теория автоматического управления, в основе которой лежат математические модели управления в виде матричных дифференциальных уравнений практически не применимы без использования системы MATLAB из-за сложности вычислительных процедур.

MATLAB по существу создавался как система научно-инженерных расчетов, ядром которой являются операции над матрицами. Это предопределило аббревиатуру пакета MATrix LABoratory (матричная лаборатория). Поэтому современное направление ТАУ в виде метода пространства состояний в значительной мере опирается на вычислительно-алгоритмическое обеспечение системы MATLAB и указывает в свою очередь пути совершенствования и разработки ее новых приложений.

В области автоматизированного проектирования систем автоматического управления в настоящее время наибольшее внимание уделяется созданию в вычислительных средах динамических моделей. Поэтому в предлагаемом пособии в первую очередь рассматривается тема формирования в среде MATLAB типовых математических моделей объектов и систем с помощью приложения Control System Toolbox. Он позволяет создавать модели трех классов: два типа на основе передаточных функций (ПФ) и один на основе стандартной формы уравнений состояния. Все эти объекты однозначно взаимосвязаны, имеют определенные приоритеты и могут использоваться для преобразования структурных схем САУ и анализа динамических и статических свойств разрабатываемых систем управления. В этом разделе рассматриваются также вопросы дискретизации непрерывных моделей, создания моделей с запаздыванием и дискретных систем с амплитудно-импульсной модуляцией.

Второй раздел посвящен изучению и приобретению навыков исследования САУ в среде MATLAB. В основном это решение задач по оценке динамических параметров систем регулирования, расчету переходных и весовых характеристик, получению частотных характеристик разомкнутых и замкнутых САУ, в том числе в логарифмическом масштабе. Ранее это считалось сложной трудоемкой рутинной работой. Использование среды MATLAB исключает эту проблему. Приводимые функции и команды приложения Control System Toolbox позволяют значительно упростить решение задач анализа линейных САУ.

В третьем разделе рассматриваются вопросы использования Simulink для исследования нелинейных САУ. Это самое объемное приложение MATLAB, которое, по существу, с добавлением ядра MATLAB приобретает свойства самостоятельного пакета, предназначенного для моделирования динамических систем.

В его основе лежат принципы визуального программирования, благодаря чему модель САУ набирается в виде схемы, состоящей из отдельных типовых блоков. Такая структура позволяет исследовать динамические свойства автоматических систем сразу по нескольким «физическим» координатам с учетом их ограничений и влияния нелинейностей статистических характеристик отдельных звеньев. В основе вычислительных процессов моделирования в Simulink лежат численные методы интегрирования дифференциальных уравнений в виде разностных схем Рунге-Кутты. В качестве метода интегрирования для неопытного пользователя рекомендуется использовать схему, предлагаемую по умолчанию.

При проектировании САУ полученный регулятор, как правило, требует параметрической настройки по заданному критерию качества. Для решения этой задачи в пакет MATLAB встроено приложение Simulink Response Optimization, которому посвящен четвертый раздел пособия. Этот программный продукт интегрирован с Simulink и по существу построен на использовании его модельной схемы.

Настройка осуществляется путем одновременной минимизации перерегулирования и длительности переходного процесса по вычисляемым при поиске оптимума переходным характеристикам путем их вписывания в специальную зону, формируемую по заданным показателям качества. Поиск оптимальных настроек регулятора может осуществляться сразу по нескольким параметрам одновременно. При этом учитывается нестабильность параметров объекта управления и системы в целом.

В последнем (пятом) разделе предлагается пример проектирования следящей системы с применением рассмотренных функциональных возможностей приложений пакета MATLAB. При этом синтез управляющего устройства осуществляется с применением методики построения многоконтурных систем с подчиненным регулированием координат. На всех этапах проектирования этой САУ используется среда MATLAB.

1. ФОРМИРОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПАКЕТА CONTROL SYSTEM TOOLBOX

Пакет Control System Toolbox предназначен для расчета и исследования линейных систем с постоянными параметрами.

При реализации этого пакета использованы принципы объектно-ориентированного программирования. Для линейных стационарных систем введен класс так называемых lti-объектов (linear time invariant object – линейные инвариантные во времени объекты). Этот класс включает в себя три подкласса: подкласс ss– для описания объектов в пространстве состояний и подклассы tf и zpk – для представления объектов в виде передаточных функций (ПФ).

Модель системы, заданная в одном из этих подклассов, может быть преобразована в любой другой подкласс. Дополнительные параметры позволяют указать, является ли система непрерывной или дискретной, имеется ли запаздывание на входах системы, задать наименования входов, выходов, переменных состояния, а так же другую вспомогательную информацию о системе.

Формирование tf-объектов

Математическая модель непрерывной системы в форме tf-объекта (transfer function — передаточная функция) имеет следующий вид:

где bi , ai – коэффициенты операторных полиномов соответственно числителя и знаменателя ПФ; s – комплексная переменная; m, n – соответственно порядки числителя и знаменателя ПФ.

Для создания (ввода) tf-модели используется функция с одноименным идентификатором:

где num = [b1, b2, …, bm+1], den = [a1, a2, …, an+1] – соответственно массивы коэффициентов числителя и знаменателя ПФ вида (1.1); w – имя созданного объекта (передаточной функции) подкласса tf.

По умолчанию сформированные ПФ выводятся на экран в функции переменной s.

Пример 1.1. Создание объекта w1 подкласса tf по передаточной функции вида

Сравнивая с формой (1.1), получим

В строке ввода команд набирается команда

>>w1=tf([199.54, 1585],[1.85e-6, 3.0854e-3, 1.2874, 1, 0])

Результат отобразится в следующей форме:

1.85e-006 s^4 + 0.003085 s^3 + 1.287 s^2 + s

Задание 1.1. Сформируйте модель h1 tf-подкласса по ПФ вида

Для создания модели статического звена можно использовать команду tf(b1, a1) или tf(k), где k – коэффициент передачи.

Пример 1.2. Формирование модели электронного усилителя с коэффициентом передачи W(s)=150.

Задание 1.2. Создайте tf-модель h2 для безынерционного объекта с ПФ H2(s)=11,45.

Формирование zpk-объектов

Математическая модель непрерывной системы в формеzpk-объекта (zero-pole-gain – нули-полюсы-коэффициент) представляет передаточную функцию вида:

где zi и pi – соответственно нули и полюсы ПФ; k – обобщенный коэффициент передачи, связанный с коэффициентом передачи к соотношением:

Для создания zpk-объекта используется функция с одноименным именем:

где k – обобщенный коэффициент передачи; z=[z1, z2, …, zm], p=[p1, p2, …, pn] – соответственно векторы нулей и полюсов ПФ вида (1.2). При этом, если нули или полюсы отсутствуют, то в функцию вместо них вводятся пустые массивы [ ].

Пример 1.3. Формирование zpk-объекта на основе передаточной функции

>> w3=zpk([], [0, -845, -822, -0.7782], 102702.7027)

s (s+845) (s+822) (s+0.7782)

Задание 1.3. Создайте zpk-объект h3 на основе передаточной функции:

Для формирования zpk-модели безинерционного звена можно использовать функцию zpk в двух формах: стандартный вид zpk([], [], k) и сокращенный вариант zpk(k), где k — коэффициент передачи.

Пример 1.4. Создание zpk-модели статического звена с ПФ W4(s)=75,3.

Задание 1.4. Сформируйте lti-объект h4 подкласса zpk по ПФ H4(s)=0,375.

Формирование ss-объектов

Математическая модель непрерывной системы в форме ss-объекта (state space – пространство состояния) представляется в виде стандартной системы уравнений состояния:

где A, B, C, D – соответственно матрицы состояния, входа, выхода и обхода; X, U, Y – соответственно векторы состояния, входа и выхода.

Для формирования ss-объектов предназначена функция:

где a,b,c,d – массивы коэффициентов одноименных матриц (A, B, C, D); sys – имя объекта.

Для моделей с нулевой матрицей D (наиболее часто встречающийся вариант) можно использовать присваивание d=0 как краткую форму записи нулевой матрицы соответствующих размеров.

Пример 1.5. Формирование ss-модели с именем sys5 для динамического объекта, заданного в пространстве состояний четверкой матриц:

>> sys5=ss([-1668, -679.6; 1024, 0],[8192; 0],[131.70, 102.1], 0)

Источник: infopedia.su

Уникальный интерфейс для обмена данными между термоиндикаторами «ЛогТэг» и программным обеспечением «ЛогТэг Анализатор» на ПК.

Запросить цены

Назначение:

Уникальный интерфейс «ЛТИ/USB» для обмена данными между термоиндикаторами «ЛогТэг» и программным обеспечением «ЛогТэг Анализатор» на ПК.

Применение:

Существует две модификации интерфейса.

ТИП 1 — позволяет программировать режим работы термоиндикаторов, обрабатывать и представлять полученные данные в виде графиков и таблиц, экспортировать их в другие приложения, например, PDF и Excel. Интерфейс совместим с модификациями термоиндикаторов «ЛогТэг»:

ТИП 2 — позволяет только обрабатывать и представлять полученные данные в виде графиков и таблиц, экспортировать их в другие приложения, например, PDF и Excel. Интерфейс совместим с модификациями термоиндикаторов «ЛогТэг»:

Принцип действия:

Интерфейс «ЛТИ/USB» представляет собой гнездо-подставку для обмена данными между термоиндикаторами «ЛогТэг» и программным обеспечением «ЛогТэг Анализатор» на ПК.

Разработан с учетом самых высоких требований по эксплуатации, выдерживает более чем 10000 подключений. Контакты с золотым напылением препятствуют вредному воздействию грязи, пыли и влажности.

Бесплатное программное обеспечение «ЛогТэг Анализатор» может поддерживать работу одновременно с несколькими интерфейсами «ЛТИ/USB», снижая тем самым время, затрачиваемое на считывание данных или программирование.

С помощью интерфейса «ЛТИ/USB» и программного обеспечения «ЛогТэг Анализатор» можно осуществлять самостоятельную настройку режимов записи термоиндикаторов (кроме «ТИКТ» и «ТИК20», которые программируются на заводе-изготовителе), а именно: время начала старта (отложенный старт), интервал считывания данных (частота измерений от 30 сек. до нескольких часов), циклическая или фиксированная запись данных, настройка условий активации индикатора ALERT/ТРЕВОГА по однократному, непрерывному или суммарному воздействию температур, выходящих за установленные пределы, других параметров.

А затем считывать результаты мониторинга, обрабатывать статистические данные термоиндикатора для построения масштабируемых температурно-временных графиков и таблиц, позволяет экспортировать их в другие приложения, например, PDF и Excel.

Основные особенности:

- Совместим со всеми модификациями термоиндикаторов «ЛогТэг».

- Разработан с учетом самых высоких требований по эксплуатации , выдерживает более чем 10000 подключений.

- Пограммное обеспечение «ЛогТэг Анализатор» может поддерживать работу одновременно с несколькими интерфейсами «ЛТИ/USB» .

- Используемые Microsoft WHQL драйверы USB прописаны и доступны через Windows Update.

- Для установки программного обеспечения на ПК и работы с интерфейсом «ЛТИ/USB» не требуются администраторские права.

Технические характеристики:

| Диапазон рабочих температур, °C | от -20 до +60 |

| Диапазон температуры хранения, °C | от -40 до +70 |

| USB стандарт | 2.0 |

| Материал корпуса | АБС (ABS) -пластик |

| Размер габаритный (ВхШхТ), без учета кабеля, мм | 46х103х84 |

| Размер дисплея | нет |

| Длина кабеля, мм | 1,5м |

| Климатическое исполнение | IP50 (только для внутреннего размещения) |

| Источник питания | от ПК |

| Масса, гр. | 142 |

Документация

Для просмотра PDF файлов необходима программа Adobe Reader

Другие электронные термоидикаторы / регистраторы:

LogTag ® TRID30-7F (ЛогТэг ТРИД30-7Ф)

Разработка: Новая Зеландия

Электронный термоиндикатор регистрирующий со встроенным ЖК-дисплеем для многократного мониторинга температурного режима. Позволяет сохранять в памяти до 7770 значений температуры в диапазоне от -30°C до +60°C. Электронный журнал. Индикация сводного отчета на дисплее за последние 30 суток. Срок службы – не менее 2 лет.

Применяется для контроля температурного режима в холодильниках и специально оборудованных холодильных комнатах.

LogTag ® TRIХ-8 (ЛогТэг ТРИКС-8)

Разработка: Новая Зеландия

Электронный термоиндикатор регистрирующий для многократного мониторинга температурного режима. Позволяет сохранять в памяти до 8000 значений температуры в диапазоне от -40°C до +85°C. Срок службы – не менее 2 лет. Применяется для контроля температурного режима при хранении и транспортировке термолабильной продукции на всех уровнях «холодовой цепи».

LogTag ® TRIХ-16 (ЛогТэг ТРИКС-16)

Разработка: Новая Зеландия

Электронный термоиндикатор регистрирующий для многократного мониторинга температурного режима. Позволяет сохранять в памяти до 16000 значений температуры в диапазоне от -40°C до +85°C. Срок службы – не менее 2 лет. Применяется для контроля температурного режима при хранении и транспортировке термолабильной продукции на всех уровнях «холодовой цепи».

LogTag ® TRIL-8 (ЛогТэг ТРИЛ-8)

Разработка: Новая Зеландия

Низкотемпературный электронный термоиндикатор регистрирующий для мониторинга температурного режима до -80°С. Позволяет сохранять в памяти до 8000 значений температуры в диапазоне от -80°C до +40°C. Продолжительность работы при температуре -80°С до 1000 часов. Применяется для контроля температурного режима при хранении и транспортировке продуктов «глубокой заморозки» с использованием «сухого льда».

LogTag ® HAXO-8 (ЛогТэг ХАКСО-8)

Разработка: Новая Зеландия

Электронный регистрирующий индикатор с функцией гигрометра (термогигрометр) для многократного мониторинга температуры и влажности. Позволяет сохранять в памяти до 8000 пар значений, синхронизированных по времени и выполненных с высоким разрешением в диапазонах от 0 до 100% RH и от -40°C до +85°C. Срок службы – не менее 2 лет. Применяется для контроля при хранении и транспортировке термолабильной продукции, чувствительной к влажности.

LogTag Analyzer (ЛогТэг Анализатор)

Разработка: Новая Зеландия

Уникальное программное обеспечение на русском языке для программирования термоиндикаторов «ЛогТэг», анализа статистики мониторинга температурного режима, экспорта полученных данных на персональный компьютер. Используется с интерфейсом «ЛТИ/USB».

Возможно, вас заинтересует:

КТМ-30-1

Разработка: Россия

Многоразовый термоконтейнер медицинского назначения с охлаждающими элементами, 600х500х500 мм. Предназначен для временного хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и других биологических материалов, а также продуктов питания, имеющих собственную индивидуальную или групповую упаковку с температурным диапазоном хранения +2°С +8°С.

КТМ-60-2

Разработка: Россия

Многоразовый термоконтейнер медицинского назначения с охлаждающими элементами, 775х635х505 мм. Предназначен для временного хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и других биологических материалов, а также продуктов питания, имеющих собственную индивидуальную или групповую упаковку с температурным диапазоном хранения +2°С +8°С.

КТМ-300-П

Разработка: Россия

Одноразовый палетный термоконтейнер медицинского назначения с охлаждающими элементами, 1200х800х950 мм. Предназначен для временного хранения и транспортирования медицинских иммунобиологических препаратов и других биологических материалов, а также продуктов питания, имеющих собственную индивидуальную илигрупповую упаковку с температурным диапазоном хранения +2°С +8°С.

КТМ-300 Склад

Разработка: Россия

Многоразовый термоконтейнер медицинского назначения с охлаждающими элементами для склада, 1210х800х700 мм. Предназначен для использования на объединённых складах термолабильных препаратов при комплектовании сборных заказов продукции с температурным диапазоном хранения +2°С +8°С, их транспортировке и временном хранении перед отгрузкой.

ColdMark ® (КолдМарк)

Разработка: США

Одноразовый индикатор понижения температуры ниже -3, 0, +2, +5°С. Применяется в холодильниках и холодильных камерах, при транспортировке и хранении термолабильной продукции в термоконтейнерах.

Источник: biastech.ru

Обучение по TWI. Как применять программу?

Что делать в условиях дефицита квалифицированных сотрудников

генеральный директор «Национального центра производительности»

генеральный директор «Национального центра производительности»

Сотрудников необходимо обучать непосредственно на рабочих местах для того, чтобы получать желаемый результат. При этом важно сразу научить их работать правильно, иначе самые разные ошибки будут распространяться «из поколения в поколение». В статье Сергей Смирнов, генеральный директор «Национального центра производительности», рассказывает о том, как правильно применять программу TWI в любой сфере.

![]() 0

0 ![]() 3 22/02/2022

3 22/02/2022

Суть TWI

Программа делает акцент на качестве обучения, так как работа неправильно обученных сотрудников способствует лишним производственным затратам.

Правильное обучение работников с самого начала является наиболее экономичным методом

Чтобы обучение было эффективным, необходимо применять четыре принципа:

- установить стандарты;

- разработать хорошие стандарты обучения;

- методически правильно провести обучение;

- не торопиться с завершением обучения.

Кроме этого необходимо подготовить наставников, владеющих не только знаниями предмета работы, технической информацией, но и навыками постоянного улучшения работы, лидерства и управления людьми, обучения.

Девиз TWI: «Если работник не научился, значит, наставник не научил»

Как часто классическое обучение в стиле «делай как я» приносит свои плоды?

Потому что метод «рассказать и показать» навыки работы не формирует, человек не получает свой двигательный опыт! Вот почему большинство курсов, на которые отправляют сотрудников, неэффективны.

Об истории появления TWI и о том, почему такая программа нужна предприятиям сейчас, читайте в статье «Обучение по TWI. Зачем это нужно?».

Рассмотрим, в чем особенность системы TWI.

Основные элементы TWI:

- Четырехэтапный метод обучения персонала – он стандартизирует процесс обучения наставником;

- Стандарты обучения – стандартизируют выполнение операции;

- Матрица компетенций – позволяет оценить результативность сотрудников и спланировать обучение

Четырехэтапный метод обучения

В основе этого метода лежит алгоритм действий Чарльза Аллена:

- подготовить ученика;

- показать, что и как делать;

- проверить усвоенное на практике;

- проконтролировать выполнение.

Без всех этих этапов, как показывают практика и опрос обучающихся, возникает иллюзия, что все очень просто. Но в результате это выливается в непонимание процесса работы, низкую производительность, бракованные изделия, лишние затраты времени и ресурсов.

Система изначально кажется громоздкой, но, единожды обучив сотрудника, можно быть уверенным, что он будет трудиться безопасно, качественно и производительно.

Эта методика подходит и для промышленности, и для торговли, и для финансовых организаций. Она способствует улучшению эффективности процессов благодаря быстрому обучению сотрудников

Рассмотрим этапы детально.

Первый – подготовка ученика. Включает мини-этапы, на которых необходимо:

- ободрить, успокоить, мотивировать на успех;

- сообщить название операции;

- выяснить, что новичок знает о работе, операции, процессе;

- пробудить интерес к освоению работы;

- помочь ученику занять правильное положение при обучении.

Второй – ознакомление ученика с операцией. На этом этапе необходимо:

- показать молча, как выполняется операция;

- показать и рассказать основные этапы;

- еще раз показать, рассказать основные этапы, выделяя ключевые моменты;

- снова показать, рассказать основные этапы, выделяя ключевые моменты и объясняя причины выделения каждого ключевого момента;

- инструктировать ученика четко и терпеливо, излагая всю необходимую информацию;

- не давать больше материала, чем можно усвоить за один раз.

Третий – пробное выполнение операций учеником, где он:

- выполняет операцию (наставник исправляет его ошибки);

- выполняет операцию, называя основные этапы;

- выполняет операцию, называя основные этапы и ключевые моменты;

- выполняет операцию, называя основные этапы, ключевые моменты и причины выполнения ключевых моментов;

- повторяет процесс, пока материал не будет усвоен.

Четвертый – проверка и окончательная отработка навыков ученика, где необходимо:

- дать ученику здание;

- сказать, к кому он может обратиться за помощью;

- периодически проверять, как идут дела;

- поощрять вопросы;

- постепенно сокращать объем помощи и контроля.

При таком обучении задействуются максимальное количество рецепторов и логика обучающегося:

- во время визуального показа у ученика создается зрительный образ операции;

- выделение этапов операции акцентирует внимание ученика на действиях, которые продвигают работу вперед;

- акцент на ключевых моментах разъясняет вопросы, связанные с безопасностью, качеством, рациональными приемами работы и затратами;

- объяснение причинно-следственной связи способствует тому, что ученик понимает, почему действовать нужно именно так, и что произойдет, если выполнить по-другому;

- практическое применение навыков, где ученик выполняет операцию сам и сам объясняет свои действия, основные этапы и ключевые моменты, способствует закреплению материала на двух уровнях – мышечно-двигательном и речевом.

Такой четырехэтапный метод также позволяет стандартизировать саму методику обучения. Если внедрить такой стандарт работы и сформировать по нему навык с помощью наставника, инструктора, то этот процесс быстро и безошибочно будет производить любой новый человек.

Разработка стандартов обучения

Стандартом TWI заложены четкие правила разработки стандартов обучения, и они отличаются от классических СОП. Эти правила необходимо соблюдать для того, чтобы обучение было качественным.

Основной этап – это:

- действие,

- которое продвигает работу вперед

- и является логически завершенным.

То есть это любая логическая часть процесса, которая помогает продвигать работу вперед или придавать дополнительные преимущества продукту.

Ключевые моменты – это факторы, аспекты, влияющие на:

- безопасность,

- качество,

- приемы работы,

- затраты.

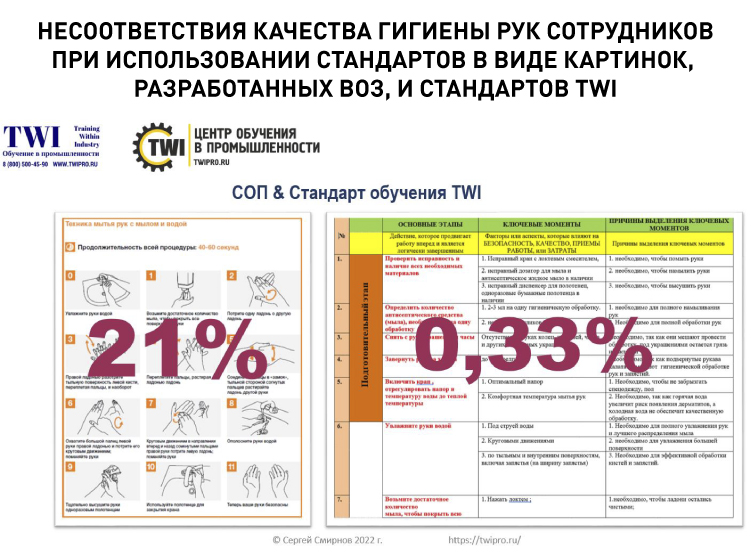

Для примера давайте рассмотрим, как качество гигиены рук зависит от применения тех или иных стандартов. При использовании стандарта в виде картинок, разработанных Всемирной организацией здравоохранения, зафиксированы несоответствия качества гигиены рук в 21% случаев. Тщательная проработка основных этапов и ключевых моментов безопасного и качественного выполнения операции после обучения свыше 800 сотрудников показала существенное улучшение качества.

Если стандартов обучения нет или они разработаны без соблюдения правил, то на выходе вы получите огромную разницу в навыках работников и, как следствие, в их производительности, качестве, безопасности работы и оказания услуг.

Если стандарты есть, но никто не занимается формированием навыков у работников, то история аналогичная – метод проб и ошибок, разная производительность, разное качество товаров или оказания услуг.

И еще один важный вывод: сами по себе стандарты навыки не формируют. Стандартизация позволяет обучать всех работников одинаковому выполнению операций.

Это дает возможность не зависеть от человеческого фактора, когда:

- условный мастер Семеныч не объяснил новобранцу Коле, как настраивать скорость подачи материала;

- мастер Иваныч объяснил Диме, как делать отверстие в сложной детали, но Дима не понял один важный нюанс;

- руководитель отдела забыл сказать новому продавцу, как отвечать клиенту в случае, если товара сейчас нет, и так далее.

Инцидент может произойти через месяц, год, пять лет, и никто не свяжет это с тем, что ученика не научили надлежащим образом. Зато навесят ярлык необучаемого. Стандартизация процесса и стандартизация обучения выводят на одинаковую производительность и принципы оказания услуг.

Методологические ошибки на стадии разработки стандартов приводят к распространению ошибок во всей системе, поэтому важно научить наставников разрабатывать стандарты

Матрица компетенций

Для дальнейшего развития компании и ее сотрудников необходимо анализировать процессы и навыки людей. Результаты удобно сводить в единую таблицу – матрицу компетенций. Это третий важный элемент в системе TWI, который позволяет наглядно увидеть, какими навыками обладает тот или иной сотрудник, где, в каких процессах и операциях он может подменить заболевшего, ушедшего в отпуск или уволившегося сотрудника, кто настолько профессионален, что может обучать других, кому можно доверить адаптацию и обучение новичков, каков план обучения.

В концепции TWI матрица компетенций – это инструмент не только для наглядности и аудита навыков, но и для планирования обучения, без которого нет развития компании

Матрицу компетенций используют во многих проектах бережливого производства, но в сокращенном варианте. Зачастую она используется для визуализации квалификации работников и аудита производственной системы, но в ней нет плана обучения и развития сотрудников.

Если такого плана нет, то и развития предприятия нет, на каком-то этапе может произойти регресс производственной системы. Непрерывные улучшения – обязательное условие роста производительности труда, улучшения качества и увеличения прибыли.

Важно, чтобы матрицу компетенций заполнял не один руководитель производства на все 150 человек, а бригадиры небольших участков, мастера производственного обучения или наставники – один на 10-12 работников. Иначе есть большая вероятность необъективной оценки навыков.

На этом этапе необходимо определиться с идеальным количеством сотрудников, выполняющих те или иные операции, для поддержания нужной производительности и плана. Все это рассчитывается с учетом колебаний цифры количества сотрудников, ушедших в отпуск, уволившихся, заболевших. После этого на основе подсчетов количества освоенных на 100% функций в бригаде разрабатываются планы обучения.

Необходимо учитывать, что матрица компетенций с планом обучения – это динамичный инструмент. Примерно раз в месяц нужно сравнивать матрицу с реальными производственными показателями, связанными с количеством брака, количеством отклонений, с простоями, поломками оборудования и инструментов. А далее надо смотреть, у кого каких навыков не хватает, и выстраивать дальнейший план обучения.

В начале внедрения проекта TWI это делается часто, даже раз в неделю, а затем раз в месяц.

Таким образом запускается анализ и развитие трудовых навыков в цикл непрерывных улучшений

После того как появился реестр навыков для выполнения операций, можно разработать план ввода в профессию, разложив обучение по местам нахождения процессов, операций и датам. Таким образом определяется последовательность формирования навыков нового сотрудника.

Внедрение всех инструментов системы TWI дает нужный результат:

- сокращение времени обучения сотрудников;

- повышение производительности труда;

- сокращение количества брака с 2% до 0,9% ;

- улучшение микроклимата в компании;

- уменьшение времени ввода в профессию новых сотрудников на 40% ;

- улучшение показателей безопасности труда;

- увеличение производительности на 20% .

Нравится: 3 Была ли статья полезна? Да Нет

Источник: kachestvo.pro