В настоящее время» в практике обучения получили широкое распространение три типа обучающих программ: 1) линейные, 2) разветвленные; 3) адаптивные Существуют еще линейно-разветвленные программы, в которых используются одновременно принципы линейного и разветвленного программирования.

Теоретической базой для программ линейного типа служит теория научения, разработанная американским психологом Б. Ф. Скиннером. В 1958 г. он опубликовал статью «Обучающие машины»», в которой описал процедуру программирования, получившую в дальнейшем название линейного .программирования.

Еще ранее, в 1954 г., в статье «Hayка об учении и искусство обучения» он изложил и обосновал метод формирования поведения на основе разработанной им теории научения. Одно из основных понятий этой теории — «оперантный рефлекс» — является разновидностью хорошо известных в физиологии условных рефлексов. Оперантный рефлекс основан на подкреплении ответных реакций на стимул.

Суть открытия, сделанного Скиннером, состоит в том, что можно искусственным путем вызывать нужные реакции животного, используя подкрепление ответных реакций на стимул. Если, например, животное обладает определенным набором спонтанных реакций, то, подкрепляя нужные реакции, можно добиться того, что они будут возникать не случайно и вероятность их будет возрастать от пробы k пробе. Научение, с этой точки зрения, есть ничто иное, как изменение вероятности связи стимула и реакции. В естественных условиям животное подкрепляется естественно, но, видимо, можно организовать подкрепление реакций целенаправленно и искусственно и тем самым формировать желаемые формы поведения.

Технология «Линейный календарь»

Процедура формирования такого поведения получила в научной литературе названия «оперантного обусловливания» и сводится к следующему:

1) нужно выбрать достаточно сильный для данного вида животных раздражитель;

2) животное должно находиться в состоянии известной депривации, т. е. потребность, на основе которой формируется желаемое поведение, должна быть выражена достаточно сильно;

3) подкрепление должно выдаваться выборочно в ответ на желаемое поведение животного и как можно быстрее — желательно почти одновременно с реакцией, которая должна подкрепляться в соответствии с планом обучения;

4) быстрее всего животное обучается при положительном подкреплении;

5) подкрепляться должно каждое «спонтанное» движение животного, «направленное k пели» То есть каждое движение могло бы войти в состав требуемого сложного поведения;

6) все побочные нежелательные движения животного должны угашаться за счет отсутствия подкрепления.

Эти правила составляют так называемую процедуру последовательного научения, разработанную Б.Ф. Скиннером.

Таким образом, целенаправленное формирование поведения в соответствии с рассмотренной концепцией осуществляется при учете следующих факторов: 1) репертуара поведения, т. е. определенных единиц поведения (поведенческих актов), из которые строится желаемое поведение; 2) мотивации, отражающей потребность или нужду организма в чем-то существенном для его жизни; 3) подкреплений, контролирующих поведение. Исключительно важное значение Скиннер придавал последнему из перечисленных факторов. В серии специальные экспериментов он изучил различные способен осуществления подкрепляющих воздействий и установил следующее: 1) необходимо подкреплять каждый шаг в желаемом поведении. Чем реже производятся подкрепления, тем меньше вероятность закрепления в поведении желаемых реакций; 2) Характер подкреплений находится в зависимости от специфики формируемого поведения и, следовательно, должен специально подбираться; 3) подкрепление должно следовать немедленно за ответной реакцией. Отсрочка даже в несколько секунд снижает эффект обучения; 4) — положительные подкрепления эффективнее отрицательных.

Педагогический дизайн — проектирование эффективной образовательной среды

Таким образом, целенаправленное формирование поведения в соответствии с рассмотренной концепцией осуществляется при учете следующих факторов: 1) репертуара поведения, т. е. определенных единиц поведения (поведенческих актов), из которые строится желаемое поведение; 2) мотивации, отражающей потребность или нужду организма в чем-то существенном для его жизни; 3) подкреплений, контролирующих поведение. Исключительно важное значение Скиннер придавал последнему из перечисленных факторов. В серии специальные экспериментов он изучил различные способен осуществления подкрепляющих воздействий и установил следующее: 1) необходимо подкреплять каждый шаг в желаемом поведении. Чем реже производятся подкрепления, тем меньше вероятность закрепления в поведении желаемых реакций; 2) Характер подкреплений находится в зависимости от специфики формируемого поведения и, следовательно, должен специально подбираться; 3) подкрепление должно следовать немедленно за ответной реакцией. Отсрочка даже в несколько секунд снижает эффект обучения; 4) — положительные подкрепления эффективнее отрицательных.

Хотя теория и процедура оперантного обусловливания (термин Б.Ф. Скиннера) были разработаны на основе обобщения результатов, полученных при экспериментировании с животными, но Скиннер считал, что законы научения универсальны и, следовательно, могут быть распространены и на человека.

В одной из работ он пишет: «При экспериментальной проверке новых методов обучения в качестве объектов обучения брались голуби, крысы, собаки, обезьяны, дети, а также психически нормальные люди. При этом обнаружилось много сходного в обучении животных и детей, несмотря на большие филогенетические различия» [4]. В случае обучения человека меняется характер стимулов и подкреплений, но по сути поведение человека подчиняется тем же закономерностям, ‘что и поведение животного, пишет Скиннер. Он многократно повторял, что действительные причины поведения индивида лежат в устройстве его среды и ее истории. Индивид ведет себя в данной ситуации так потому, что в сходной ситуации он был определенным образом подкреплен и ради этого подкрепления он ведет себя так и сейчас.

Эти теоретические положения легли в основу разработки процедуры программирования и построения обучающих программ линейного типа. B этих программах учебный материал, подлежащий усвоению, делится на порции — преимущественно небольшие по объему и содержанию. Порции материала последовательно предъявляются учащемуся либо с помощью машинного устройства на экран, либо с помощью программированного учебника. В порциях изучаемый материал дан с небольшими пропусками, которые учащийся должен самостоятельно заполнить.

Приведем пример: учащемуся сообщается: «Из опыта известно, что ток очень легко протекает через медь. Другими словами, медь оказывает очень . сопротивление току». Вместо точек учащийся должен вставить то слово, которое подходит к данному случаю. В приводимом’ примере это слово «небольшое». Авторы линейных обучающих программ считают, что это слово легко напрашивается в качестве ответа, и этот ответ учащийся находит на следующем кадре, либо на следующей странице учебника. .

Информация в порциях может быть представлена и в форме вопроса. Например, после сообщения учащемуся соответствующей предварительной информации в очередной порции формулируется вопрос: «Сопротивление нагрузки — 9 0м; ток, текущий через нее, — 6 А. Чему равна разность потенциалов между ее концами?» Учащийся должен ответить на поставленный вопрос, сделав соответствующие вычисления. Полученный ответ он может сверить, обратившись к следующему кадру программы (‘порции учебного материала).

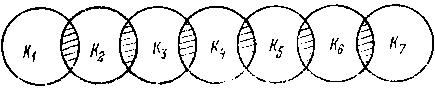

Схема линейной последовательности учебного материала представлено на рис. 1.

Рис. 1. Схема линейного программирования

Из этой схемы видно, что отдельные порции перекрывают друг друга (эти элементы отмечены на схеме штриховкой). Она указывают на наличие в программе так называемых «различительные стимулов». Эти стимулы служат для увеличения вероятности правильного ответа учащегося. Если размер их слишком велик, учебная программа будет слишком простой для усвоения; если слишком мал, она становится чрезмерно трудной для учащегося, так как отдельные порции становятся практически независимыми друг от друга.

В программах линейного типа отдельные порции (дозы) учебного материала, как правило, содержат небольшое количество учебного материала (информации). Это необходимо для того, чтобы уменьшить вероятность ошибочных реакций обучающихся.

Авторы программ считают, что «если учащийся делает ошибку, т. е. дает неправильный ответ, то в лучшем случае программа была для него бесполезной, и он бесцельно потратил свое время, а в худшем случае он нанес себе вред. Поэтому линейные ‘программы отшлифовываются до такой степени, что ошибки встречаются крайне редко, и их вообще можно не принимать во внимание» ([7, с. 60]. Следует также напомнить, что требуемое (поведение, согласно концепции оперантного научения, может вызываться только путем подкрепления правильных реакций и не подкрепления (угашения) неправильных. Из этого следует, что сложность линейных программ определяется в расчете на «слабых» учеников. Обычно объем и сложность материала, включаемого в кадр (порцию или дозу), определяются эмпирическим путем — число ошибок, допустимых при изучении одной дозы, не должно превышать 5%.

Другой важной особенностью линейных программ является то, что учащийся самостоятельно заполняет пропуски, «конструируя» ответ. Считается, что такой способ организации обучения способствует развитию самостоятельности учащихся и, следовательно, ведет к более эффективным результатам в обучении.

Другой важной особенностью линейных программ является то, что учащийся самостоятельно заполняет пропуски, «конструируя» ответ. Считается, что такой способ организации обучения способствует развитию самостоятельности учащихся и, следовательно, ведет к более эффективным результатам в обучении.

Обратимся теперь к вопросу о месте и значении линейного программирования в обучении традиционном. Возможно, не было бы смысла так подробно останавливаться на этих программах, если бы не факт их достаточно большой популярности и широкого распространения как у нас в стране, так и за рубежом. Суть этих программ достаточно хорошо выражена в следующей фразе: «Главное условие этой теории заключается в том, что желаемое изменение поведения, определяемого как научение, может быть осуществлено прежде всего путем побуждения к желаемому поведению с последующим подкреплением аналогично тому, как это делается при дрессировке собаки. » [7, с. 60]. Действительно, обучение, организованное с использованием линейных ОП, лучше всего может быть охарактеризовано как дрессировка. Вероятно, нет смысла доказывать, что дрессировка как вид научения имеет ограниченное значение для человека.

В таком случае, где же место этих программ в процессе обучения человека? Это прежде всего задачи по формированию простых навыков. «Дело в том,—пишет Гордон Паск, — что в ряде случаев логические условия выполняются даже при использовании простейшего метода Скиннера. Так, например, если мы рассматриваем повторяющиеся задания, когда действия человека хорошо мотивированы, то предложения вида «Я знаю, что этот человек будет заинтересован в учебе, так как он хочет усвоить правила орфографии», являются истинными» [7, с.251].

Источник: psyhoinfo.ru

Линейная программа это в педагогике

Виды обучения определяются в результате разделения разнообразных учебных процессов по какому-либо основанию. В разных научных исследованиях и учебных пособиях по педагогике выделяются различные виды обучения (рисунок).

Рассмотрим некоторые виды обучения.

Первый в истории вид систематического обучения применялся древнегреческим философом Сократом и получил название сократической беседы. Суть сократической беседы состоит в поиске истины путем постановки наводящих вопросов. Учитель-философ своими вопросами стимулировал познавательный интерес ученика и сам, рассуждая, вел мысль ученика по пути познания. Сократовские беседы были ориентированы на индивидуальное обучение или работу с небольшой группой учеников, изначально проявляющих интерес к знаниям.

Первый вид организации обучения большой группы учеников — догматическое обучение, которое получило широкое распространение в Средние века. Цель такого обучения — усвоение книжных знаний, принятие их как непреложных истин (догма — положение, принимаемое на веру, признаваемое бесспорным без каких-либо доказательств).

Задача учеников состояла в правильному воспроизведении готовых истин. Основными видами деятельности учеников были слушание и механическое заучивание, посредством многократного повторения. Основными средствами обучения являлись — книги религиозного содержания, которые были написаны на латинском языке (поэтому и обучение обычно велось также на латинском языке). Для догматическом обучения характерны оторванность знаний от жизни, форм обучения от его содержания.

В XVII в. в Европе на смену догматическому пришло объяснительно-иллюстративное обучение. Данный вид обучения основан на теории сенсуализма — познания посредством чувственного восприятия (Ф. Бэкон, Дж. Локк и др.). Основоположник объяснительно-иллюстративного обучения — Я.А.

Коменский. Целью этого обучения стало усвоение знаний и их последующее применение на практике. По сравнению с догматическим, объяснительно-иллюстративное обучение требует от ученика более глубокой мыслительной деятельности, однако в целом это пассивно-созерцательное обучение, при котором главная задача учителя сводится к изложению материала таким образом, чтобы учащиеся его поняли и усвоили. Объяснительно-иллюстративное обучение сегодня является основой традиционной школы. Оно экономит время, затрачиваемое на усвоение знаний, но не способствует развитию самостоятельности, инициативы, творчества.

В XIX в. начинает формироваться развивающее обучение, появление которого связано с именем «учителя немецких учителей» А. Дистервега. Главная цель развивающего обучения заключается в подготовке ученика к самостоятельному освоению знаний, к поиску истины, к независимости суждений в повседневной жизни.

Хотя идея организации самостоятельного поиска истины учеником прослеживается уже в сократической беседе, именно Дистервег впервые сформулировал правила развивающего обучения. Он считал развивающий вид обучения наиболее эффективным, оценивая его возможности намного выше объяснительно-иллюстративного обучения (известно его высказывание «Плохой учитель преподносит истину, а хороший — учит её находить». В XX в. развивающее обучение обогащается психологическими знаниями о закономерностях личностного развития. Так, представления о возможностях развивающего обучения существенно расширились благодаря введённому Л.С. Выготским понятию «зона ближайшего развития» (см. рисунок).

Основа развивающего обучения — продуктивная (т.е. не репродуктивная, воспроизводящая, как в объяснительно-иллюстративном обучении, а поисковая, созидающая) деятельность учащихся, осуществляемая в «зоне ближайшего развития». Учитель не просто транслирует знания, он организует поиск учащимися новых знаний, активизирует память, восприятие, воображение, мышление учащихся. При развивающем обучении учитель должен быть открытым к восприятию и обсуждению различных точек зрения, представляемых учениками в различных формах: в докладах, комментариях и доказательствах, в диалоге, в дискуссии.

Ещё один вид обучения — программированное обучение — появился в 1950-1960-е гг. Его основоположником является американский психолог Б. Скиннер. Программированное обучение основано на кибернетическом подходе, согласно которому.

— обучение рассматривается как сложная динамическая (подвижная, иизменяющаяся) система;

— управление системой осуществляется с помощью посылки команд ученику (непосредственно учителем или с помощью технических средств) и получения обратной связи (т.е. информации о ходе обучения);

— информация, полученная по обратной связи, оценивается учителем (оценка) и самим учеником (самооценка).

Основные принципы программированного обучения:

• подача учебной информации небольшими, легко усваиваемыми, порциями;

• установка проверочного задания для контроля и оценки усвоения каждой порции информации;

• предъявление правильного ответа для самоконтроля;

• формулирование дальнейших указаний для ученика в зависимости от результата (правильности / неправильности ответа).

В программированном обучении используется два структурных способа построения программ: линейный и разветвлённый. По линейной программе все учащиеся работают над порциями учебной информации по мере их поступления. Разветвленная программа предусматривает выбор индивидуального пути освоения целостной учебной информации самим учеником.

Кроме описанных выше видов обучения, есть и другие: модульное, проблемное, дистанционное и т.д.

Виды обучения, существующие достаточно долго, сформировались как системы взаимосвязанных форм, методов, приёмов и средств обучения.

Система обучения – это целостное единство взаимосвязанных и взаимодействующих форм, средств, методов и приёмов организации учебного процесса.

Сегодня наиболее распространены классно-урочная и лекционно-семинарская системы обучения, история существования которых насчитывает более 400 лет. И хотя в XIX-XX вв. были созданы очень известные белл-ланкастерская, батавская, мангеймская системы, а также системы обучения по методу проектов, по далтон-плану, плану Трампа и др., они всё же не получили столь широкого распространения как классно-урочная и лекционно-семинарская.

- LMS – системы управления обучением

- Система преподавания литературы Е.Н. Ильина

- Авторские системы обучения

- Когда появился метод проектов?

- Классно-урочное обучение: предшественники Я.А. Коменского

Источник: si-sv.com