Что это такое? Дидактика в педагогике – понятие, которое для многих размыто. В школе учителю всё сложнее найти методы и приёмы, способные по-настоящему увлечь учеников. Основными предметами дидактики являются личность педагога, его умение обучать и воспитывать, активизировать учебно-познавательную деятельность школьников.

Какие проблемы решает? Современная теория обучения подсказывает, как учить эффективно с применением межпредметных связей, опираясь на личность ученика. Достаточно разобраться в принципах дидактики, и все станет на свои места.

Оглавление:

- Основные понятия дидактики в педагогике

- Категории дидактики

- Задачи и функции дидактики

- Закономерности обучения

- Принципы дидактики

- Методы обучения в дидактике

Как успешно пройти аттестацию педагогу в 2023 году: пошаговая инструкция в 3-х документах Скачать бесплатно

Подборка книг на лето для педагога: полезный список книг об учебном процессе Скачать бесплатно

Простите, что прерываем ваше чтение

БИОИНФОРМАТИК Михаил Гельфанд: Эволюция, Секс как причина, ДНК как программа, Появление жизнь

Чтобы обеспечить качество материалов и защитить авторские права редакции, многие статьи на нашем сайте находятся в закрытом доступе.

Предлагаем вам зарегистрироваться и продолжить чтение.

Это займет всего 15 секунд.

Дополнительно вы получите полный бесплатный доступ

к следующим материалам:

Более 100 вебинаров

самых квалифицированных

преподаватели

Более 2000 бесплатных

олимпиад для учителей

и учеников

Возможность участия

в творческих конкурсах

Портал “Солнечный свет”

Основные понятия дидактики в педагогике

В переводе с греческого «дидактикос» означает «поучающий». Дидактика – это обучение в целом. Она представляет собой особую часть педагогики, которая изучает закономерности процесса образования и воспитания в обучении.

Цель дидактики – разрешение ряда проблем в теории обучения:

Дидактика исследует общие проблемы теории. Она не специализируется на каком-либо отдельном предмете и его особенностях.

Дидактика основывается на базовых положениях, которые формулируются в рамках общей теории образования. Постулаты дидактики базируются на хорошо изученных фактах по ряду причин.

Как педагогу успешно пройти аттестацию на категорию в 2023 году и получить доплату до 35 % оклада

Как педагогу получить первую категорию в 2023 году

Cоздание проектной диаграммы Ганта в Excel

Как педагогу получить высшую категорию в 2023 году

Отправляя сообщение, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и подписку на рассылку

Уже скачали 8673 человека

Это те факты, которые считаются основополагающими для всех образовательных наук. Но при этом перед дидактикой стоят и другие задачи, такие, как постоянное исследование проблем образования и воспитания, которые непосредственно влияют на обучение. Это позволяет рассматривать её как отдельную науку, а не как часть педагогики.

Главная функция, которую несёт в себе дидактика в педагогике — это научное обоснование практики обучения. Дидактика тесно связана с другими науками и их положениями. Так, при формулировании своих принципов она опирается на методики преподавания, которые имеют своей целью обучение конкретным дисциплинам.

Дидактика и методики преподавания непосредственно связаны между собой, так как они постоянно обмениваются актуальной информацией друг с другом.

Кроме педагогики, дидактика взаимосвязана и с другими науками, такими, как социология, психология, математика, философия и прочие. Ведь методологическую основу дидактики представляет теория познания окружающей действительности. Этим занимаются многие гуманитарные науки, в том числе и философия.

Категории дидактики

Выделяют следующие категории дидактики:

- Преподавание – упорядоченная деятельность педагога по передаче ЗУНов (знания, умения, практика), их осознанию и практическому применению.

- Учение – процесс, в ходе которого на основе ЗУНов, социального опыта и специальных упражнений возникают новые формы поведения.

- Обучение – систематический целенаправленный организованный процесс взаимодействия педагогов и учащихся, направленный на передачу ЗУНов и развитие новых навыков.

- Образование – конечный результат обучения, представляющий собой систему объема ЗУНов, полученных в процессе обучения;

- Знания – сохранение в памяти учащихся фактов и умение применить их на практике, а также сделать на основе имеющихся данных верные выводы.

- Умения – овладение способами применения знаний на практике, которая проявляется в деятельности.

Подготовили для вас инструкцию!

«Какие методы и приемы дидактики могут помочь улучшить качество преподавания?»

Задачи и функции дидактики

Основные задачи дидактики:

- Разработка проблем – понимание кого, чему и как нужно обучать.

- Изучение закономерностей учебно-познавательной деятельности учащихся и процессов ее оптимизации в процессе обучения.

- Организация познавательной деятельности по овладению научными знаниями и умениями.

- Развитие у учащихся психических процессов, направленных на познавание, и творческих способностей.

- Разработка более совершенного процесса обучения, внедрение новых обучающих технологий в обучении.

Дидактика выполняет следующие функции:

- Обучающая – передача системы ЗУНов на каждом возрастном этапе развития личности.

- Развивающая – формирование и развитие психических качеств личности, их изменение.

- Воспитательная – формирование связи между полученными знаниями и взаимоотношениями с собой и окружающим миром.

Закономерности обучения

Закономерности обучения – это устоявшиеся, повторяющиеся связи в образовательном процессе, закрепление которых позволяет добиваться эффективных результатов в развитии и формировании личности.

Закономерности обучения подразделяют на внешние и внутренние.

К внешним закономерностям относятся:

- Социальная обусловленность целей, содержания и методов обучения.

- Воспитывающий и развивающий характер последнего обучения.

- Зависимость результатов обучения от особенностей взаимодействия обучающегося с окружающим миром.

К внутренним закономерностям процесса обучения относятся:

- Зависимость его развития от способа разрешения противоречия между познавательными или практическими задачами и фактическим уровнем знаний, умений и навыков учащихся, а также их умственного развития.

- Влияние отношений между учителем и учеником на результаты обучения.

- Влияние способов управления обучением на результативность последнего и активность ученика.

- Задачная структура, то есть продвижение ученика от простого к сложному, от умений к навыкам, от незнания к знанию.

Принципы дидактики

Принцип обучения – исходный тезис, который является обязательным для выполнения, заключающий в себе требования к процессу воспитания. Благодаря следованию принципам обучения становится возможным грамотное построение учебного процесса. Знание данной теории дает возможность выбрать оптимальные формы и методы обучения для получения наилучшего результата.

Принципы помогают учителям и учащимся грамотно выстроить этапы обучения и взаимодействовать с получением высоких результатов.

Принцип сознательности и активности

Для наибольшей эффективности обучения необходимо, чтобы ученик был активен и сознательно относился к изучаемому предмету. Сущность человеческого образования в том, чтобы получить глубоко и самостоятельно осмысленные знания. Они приобретаются посредством напряжённой умственной деятельности. Если школьник сам заинтересован в получении знаний и проявляет активность, то это улучшает темп, глубину и прочность овладение учебным материалом.

Принцип наглядности обучения (Я. А. Коменский)

С древности известен такой принцип обучения, как «Золотое правило дидактики». Он заключается в следующем: с помощью слуха усваивается 15% информации, зрения – 25%, слуха и зрения – 65% информации. Таким образом, важную роль в обучении играет наглядность, например, иллюстрации, схемы, таблицы.

Благодаря данным материалам информация хорошо усваивается. Важно помнить, что органы зрения в 5 раз больше способствуют усвоению мозгом знаний, чем органы слуха.

Скачайте бесплатно

8 практических рекомендаций по работе со сложными детьми

Получите инструкцию по сохранению

здоровой атмосферы в классе

Как учителю работать со сложными детьми

Отправляя сообщение, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и подписку на рассылку

Уже скачали 8673 человека

Принцип систематичности и последовательности

Обучение должно идти от простого к сложному. Система и последовательность устанавливаются ГОСТом и программами, где определены темы, разделы для изучения, количество часов на каждую тему и подведением итогов о знаниях и умениях учащихся.

Принцип прочности

Процесс прочного усвоения знаний является очень сложным. В последние годы его изучение обрело новые краски.

Существует поговорка: «Повторение – мать учения». Она о прочности знаний. Для выполнения этого принципа есть ряд рекомендаций:

- Закрепление изученного материала в конце урока.

- Повтор материала в начале урока.

- Применение теоретических знаний на практике.

- Расширение и систематизация знаний (контрольные и самостоятельные работы).

Принцип доступности

Доступным для человека является лишь то, что соответствует по объему накопленных знаний, умений и способов мышления. Я. А. Коменский говорил, что обучение идет от простого к сложному и от частного к общему, поэтому педагог в процессе обучения должен использовать следующие принципы:

- Излагать материал понятным языком.

- При использовании новых сложных терминов, писать их разборчиво на доске, ставить ударение и произношение.

- Расшифровывать значение слов доступными для восприятия учащимися словами.

Весь подлежащий изучению материал должен быть распределен с учетом возрастных особенностей, чтобы предлагаемая информация была доступна восприятию. Обучая, необходимо учитывать уровень подготовленности и развития ребенка, его интересы и психологические особенности, и потребности.

Принцип научности

Знания, которые формируются у детей, должны соответствовать современным реалиям. Это достигается благодаря ГОСТу, который учитывает текущую ситуацию. Научность обучения зависит от соответствия планов, программ уровню ГОСТа. Учащихся нужно знакомить с биографиями выдающихся ученых, их вкладом в развитие науки.

Принцип связи теории с практикой

Необходимо, чтобы теоретические знания, полученные в процессе обучения, могли применяться в жизни, на практике.

В открытом доступе до

Как избежать штрафа до 30 000₽ и пройти проверку Роспотребнадзоре в 2023 году

Скачайте бесплатно 3 актуальные инструкции для учителей

Содержание архива:

20 шагов к успешному прохождению проверки Роспотребнадзора

Что делать учителю, если не прошел аттестацию

21 одно правило идеального открытого урока

Нажимая кнопку, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и подписку на рассылку

Принцип учета возрастных индивидуальных особенностей

Он состоит из нескольких этапов:

- Восприятие информации.

- Усвоение информации.

- Применение знаний на практике.

Любой из вышеуказанных этапов обязательно должен присутствовать в уроке, поэтому индивидуальный подход к каждому ученику очень важен. Исходя из особенностей характера и способности к восприятию школьника, могут применяться различные методы. В целях активизации детей хорошо работают вопросы разного уровня сложности, как правило, носящие аналитический характер. На них можно отвечать письменно или устно.

Методы обучения в дидактике

Метод обучения – это приемы (способы) совместной деятельности учителя и учеников, направленные на достижение основной цели обучения путем решения поставленных задач.

Приемы обучения – элементы, составляющие метод обучения, группируемые в системы.

Подготавливаясь к началу образовательного процесса, педагог подбирает методы обучения в соответствии с учебной дисциплиной, поставленной целью, возможностями учащихся, а также с учётом методической учебной базы образовательного учреждения.

В дидактике существует определенная классификация методов обучения. Это упорядоченная систематизация по определённому признаку. В настоящее время существует обширный ряд методов обучения в дидактике. Разнообразие их классификаций связано со сложностью объекта дидактики и стоящих перед ней цели и задач.

Наиболее распространенными являются традиционная классификация и классификация методов по характеру познавательной деятельности.

Традиционная является одной из первых типов классификаций и берет свое начало из древних педагогических и философских систем. В данное время ее вид адаптирован под современные условия. Признаком, объединяющим методы, является источник знаний.

Согласно традиционной классификации выделяют пять методов:

- Словесные методы – позволяют в наиболее короткий срок передать необходимую информацию от преподавателя к учащимся. Информация передается в нужной последовательности, скорости и объеме, при необходимости возможно дополнение, указание проблем, постановка задач и т.д. Виды словесных методов: беседа, рассказ, лекция и т.п.

- Наглядные методы – направлены на воспроизведение чувственных образов, возникновение ощущений и восприятий. Используются совместно со словесными. Виды наглядностей: макеты, экскурсии, плакаты и т.д.

- Практические методы – основаны на практической деятельности учеников. В процессе реализации задач формируются практические навыки и умения. Виды практических методов: лабораторные, письменные, практические работы и т.п.

- Работа с учебной и методической литературой. Данный метод подразумевает самостоятельную работу обучающегося с источником информации в виде чтения, цитирования, реферирования и т.п.

- Видеометод. Один из наиболее современных методов, представляет собой работу педагога посредством использования различных технических и информационных средств. Это могут быть обучающие фильмы, ролики и пр.

Классификация методов обучения в дидактике по характеру познавательной деятельности основана на уровнях мыслительной активности учащихся.

Согласно данной классификации выделяют следующие методы обучения:

- Объяснительно-иллюстративный. Данный метод основан на том, что педагог представляет учащимся знания, удобные для восприятия и готовые к нему. При этом задача учеников заключается усвоении и осмыслении представленной информации.

- Репродуктивный метод обучения основан на объяснительно-иллюстративном, его суть состоит в том, что полученные учащимися знания переводятся на более высокий уровень усвоения – умения.

- Проблемное изложение. Педагог ставит проблему и сам ее решает, тем самым показывая путь ее решения.

- Частично-поисковый. Знания нужно добывать самостоятельно, используя предыдущую информацию и опыт. Учитель организует поиск новых решений с помощью разнообразных средств.

- Исследовательский. Педагог предъявляет проблему для самостоятельного исследования. Важно подобрать задания исследовательского характера.

Процесс обучения подразумевает под собой единство познавательных и мотивационных моментов. Педагог должен опираться на этот факт, создавая методику обучения. Необходимо направить ее на систематическое получение знаний, благодаря постоянному изучению новой информации. Поднять уровень восприятия и доступности информации можно с помощью формирования у учеников стремления к знаниям.

Материал основан на следующих источниках:

- Всероссийский педагогический портал

- Минпросвещениф РФ

- Учительская газета

- Портал Российской образование

- Портал учителя РФ

Источник: solncesvet.ru

ПРИНЦИПЫ И ВИДЫ ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

Теоретические основы современной версии линейного программирования разработал американский психолог Б. Ф. Скиннер, в прошлом профессор Гарвардского университета. Во время конференции, посвященной анализу тенденций развития психологии, которая состоялась в марте 1954 г. в Питтсбурге, он сделал доклад на тему «Наука учения и искусство преподавания» (The Science of Learning and the Art of Teaching), представив в нем общий очерк своей концепции программированного обучения.

Ее главными принципами были следующие:

- Учение, движущей силой которого является страх перед наказанием, насмешками со стороны учителя и товарищей, плохими оценками и т. д., доминирующее сегодня в большинстве школ мира, не дает хороших результатов. Более того, удивительно, что «оно вообще дает какие-либо положительные результаты».

- Новейшие результаты лабораторных исследований обучения животных и людей свидетельствуют о том, что такое неблагоприятное положение дел можно изменить к лучшему. Для этого материал, который учащийся должен усвоить в ходе собственной познавательной деятельности, нужно делить на минимальные части (шаги, порции) и сразу же усиливать каждую правильную реакцию (ответ) с помощью соответствующих поощрений. В случае вербального обучения, которым мы здесь и интересуемся, поощрением является подтверждение каждого удавшегося шага на пути, ведущем к достижению поставленной цели, к овладению определенным запасом знаний и умений.

- Чувство успеха, сознание успешного преодоления встреченных в работе трудностей содействует возникновению у учащегося интереса к учебе. Поэтому программированный текст не должен содержать трудных «шагов», несущих опасность совершения учеником ошибок, так как это отрицательно влияет на его отношение к работе.

Таким образом, в основе охарактеризованной концепции лежат безусловно более общие положения, касающиеся представляемой Скиннером теории учения. Первое из этих положений, которому стоит уделить внимание, относится к сущности процесса учения, понимаемого Скиннером в соответствии с позицией необихевиоризма, а второе — к различиям, которые наблюдаются в процессах учения животных и людей.

Учение, по Скиннеру, — это процесс выработки у учащегося новых способов поведения или модификации уже сложившихся. Вероятность того, что данный субъект овладеет каким-то новым, желательным, с точки зрения автора программы, способом поведения, новым действием или определенными знаниями, возрастает благодаря его многократному повторению. Однако это повторение не должно быть механическим; его результаты должны контролироваться самим обучающимся и включаться в более широкий контекст.

В случае обучения животных активизирующим фактором оказывается создание ситуаций, требующих удовлетворения таких биологических потребностей, как, например, голод, жажда. Стремясь к их удовлетворению, животные выполняют различные действия. Когда экспериментатор заметит действие, желательное с точки зрения достижения поставленной им цели, он усиливает его попросту с помощью корма, придавая этому действию сравнительную устойчивость. Именно таким образом Скиннер научил своих голубей реагировать на определенные раздражители: переступать с ноги на ногу, играть в настольный теннис, отличать круг от эллипса и т. п.

Вербальное обучение, характерное для людей, требует других активизирующих факторов. Стремление к удовлетворению потребностей может быть использовано как движущая сила и здесь, однако в этом случае на первый план выступают потребности не биологические, а познавательные, возникшие, например, вследствие помещения учащихся в проблемные ситуации. Особенно эффективным, по мнению Скиннера, с этой точки зрения является сократовский метод, так как он требует от ученика непрерывной активности, вынуждая его после каждого шага вперед снова давать ответ на очередной вопрос.

Безусловно, ответы должны удовлетворять определенным требованиям. Во-первых, эти ответы должны быть самостоятельно сформулированы на основе внимательного изучения текста. Во-вторых, они должны быть доступны внешней проверке, потому что только в этом случае ученику можно помочь в устранений возможных ошибок.

В-третьих, степень трудности подготовки ответа должна возрастать в соответствии с принципом «от простого к сложному», однако эта трудность не должна переходить границы, определяемые принципом предупреждения ошибок. И наконец, в-четвертых, методы подтверждения (подкрепления) правильных ответов при обучении людей и животных должны быть различными, поскольку у людей вероятность случайного нахождения правильного ответа путем проб и ошибок значительно меньше, так как не подлежит сомнению возможность разных реакций на идентичные раздражители. В этой ситуации, чтобы оградить ученика от поисков ответа на ощупь и от фантазирования, используемая в опытах с животными форма свободного поведения заменяется формой поведения контролированного, подсказывающего ему правильный ответ. Понятно, что сила этой подсказки снижается по мере того, как ученик переходит от первых рамок программы к последующим, благодаря чему возрастает степень самостоятельности его работы [см.: Skinner В. F. 1960].

По мнению Скиннера, охарактеризованная выше концепция учения, определяемая как инструментальное (обусловленное) учение, существенно отличается от классической павловской концепции условных рефлексов. Разница состоит в том, что в ходе классического условного рефлекса закрепляется прежде всего реактивное поведение, существенной чертой которого является непосредственная реакция на предваряющий ее раздражитель, в то время как инструментальное учение определяет оперативное поведение, соответствующее предвидимым следствиям. Этот вид поведения Скиннер считает основным и на его исследовании концентрирует свое основное внимание.

Таким образом, в целом можно считать, что инструментальное учение, по Скиннеру, формирует у учащихся интерес к учению, активизирует их, обеспечивает каждому возможность работы в оптимальном для него темпе, в результате чего устраняется атмосфера страха и принуждения, пассивности и скуки, шаблона и отсутствия стимулов к усилиям, словом, радикально изменяется существовавшая система педагогических воздействий на учащихся.

Полезным средством достижения упомянутых перемен может при этом оказаться, по мнению Скиннера, программированное обучение по линейной системе, так как его принципы вытекают из положений охарактеризованной выше концепции инструментального учения.

К числу важнейших среди них относятся:

- Принцип малых шагов. Согласно этому принципу, учебный материал следует делить на возможно малые части (шаги, микроинформации), потому что ученикам ими легче овладеть, чем большими.

- Принцип немедленного подтверждения ответа. По замыслу этого принципа сразу же после ответа на содержащийся в программированном тексте (программе) вопрос или после заполнения имеющегося в рамке пробела (пробелов) ученик должен проверить, правильно ли он ответил. Для этого он должен сравнить собственный ответ с правильным, помещенным в программе чаще всего с правой стороны рамки. Нужно подчеркнуть, что только в случае полного совпадения ответов учащийся может перейти к изучению очередной рамки программы.

- Принцип индивидуализации темпа учения. Этот принцип требует, чтобы учащиеся, проходя поочередно через все рамки программы, работали в оптимальном для себя темпе, потому что только тогда они смогут достичь соответствующих результатов в учении.

- Принцип постепенного роста трудности. Следствием его соблюдения является то, что значительное в первых рамках число так называемых наводящих указаний, которые облегчают учащимся заполнение пробелов в тексте, постепенно уменьшается, в результате чего увеличивается степень трудности программы.

- Принцип дифференцированного закрепления знаний. Применительно к этому принципу каждое обобщение, присутствующее в тексте программы, необходимо повторить несколько раз в различных содержательных контекстах и проиллюстрировать с помощью достаточного количества тщательно подобранных примеров.

- Принцип единообразного хода инструментального учения. Этот принцип определяет процесс учения по программам с линейной структурой следующим образом:

- ученик подвергается воздействию упорядоченной цепи (совокупности) раздражителей (микроинформации),

- на которые реагирует специфическим образом, т. е. конструирует ответы, причем:

- его реакции сразу же позитивно или негативно оцениваются путем сравнения собственных ответов с содержащимися в программе,

- в результате, допуская мало ошибок и закрепляя верные реакции,

- он приобретает знания «малыми шагами».

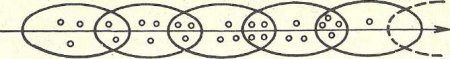

Графическую структуру линейной программы представляет схема на рис. 7.

Кружочки в отдельных эллипсах, символизирующих рамки программы, означают элементы содержания, которыми учащиеся должны овладеть. Особо важные элементы выступают дважды в пересекающихся между собою эллипсах. Стрелка указывает путь, по которому должны пройти все учащиеся, пользующиеся программой. Этот путь проходит по прямой линии, отсюда и происхождение названия программы: прямолинейная, или линейная.

Закрепляющий блок

Рис. 7. Схема линейной программы (по: Green Е. J. The Learning

Process and Programmed Instruction. New York. 1963)

1. Согласно Скиннеру, автору линейной программы, процесс учения протекает правильно и приводит к хорошим результатам тогда, когда учащийся постепенно усваивает материал малыми шагами и не допускает при этом ошибок

2. Требование предупреждения ошибок образует основу … программы

3. Чтобы предупредить возникновение ошибок в процессе учения, материал программы должен быть поделен, согласно …, на возможно (малые, большие) шаги (порции, дозы)

6. Только в случае (какого?) … ответа, т. е. заполнения пробела или пробелов соответствующим словом (словами), ученик может перейти к … рамке программы

правильного (или синоним)

8. Фактором, активизирующим действия учащегося во время работы с линейной программой, оказывается построение ответа, т. е. заполнение имеющихся в тексте …

9. Линейная программа была создана раньше … и смешанной программ

10. Ход процесса изучения содержания по скиннеровской программе должен быть следующим:

- учащийся подвергается воздействию упорядоченной последовательности раздражителей,

- на эти стимулы он реагирует, давая ответы, т. е. вписывая отсутствующие в рамках слова, причем

- его реакция сразу же позитивно или негативно оценивается посредством сравнения данного им ответа с правильным ответом, находящимся в тексте,

- в итоге учащийся, делая мало ошибок и закрепляя правильные реакции,

- приобретает знания «малыми шагами»

11. Ход процесса учения по линейно запрограммированному тексту является, согласно Скиннеру, следующим: стимул — реакция в виде (какого?) … ответа — усиление позитивной реакции, когда ответ является … , и … — когда плохим

сконструированного хорошим (или синоним)

12. Основу такого учения образует так называемая инструментальная обусловленность. (Более широкое объяснение содержания и области приложения этого понятия см. в учебнике психологии.) Конец линейной программы

Статьи по теме

- Блочный метод

- СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

- ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПРОГРАММИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

- КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Источник: didaktica.ru

Педагогика

Физическая техника речи — результат правильного дыхания, чёткой дикции, нормального голосоведения.